多学科视角下的恢复性自然环境研究综述

2020-03-13刘畅

刘 畅

李树华*

19世纪末,风景园林学先驱奥姆斯特德已洞察到自然对身心的更新作用[1]。二战结束后,发达国家的城市问题凸显,自然之价值被重新审视。20世纪60—80年代,已经有相当数量的著述论证了自然的健康效益。其中,卡普兰夫妇提出了“恢复性环境”(Restorative Environment)的概念,恢复性环境指那些通过自身的吸引,使定向注意力得到恢复,进而使健康得以改善的环境[2]。自然环境被认为是最典型的恢复性环境,因此本文将研究议题界定为“恢复性自然环境”。

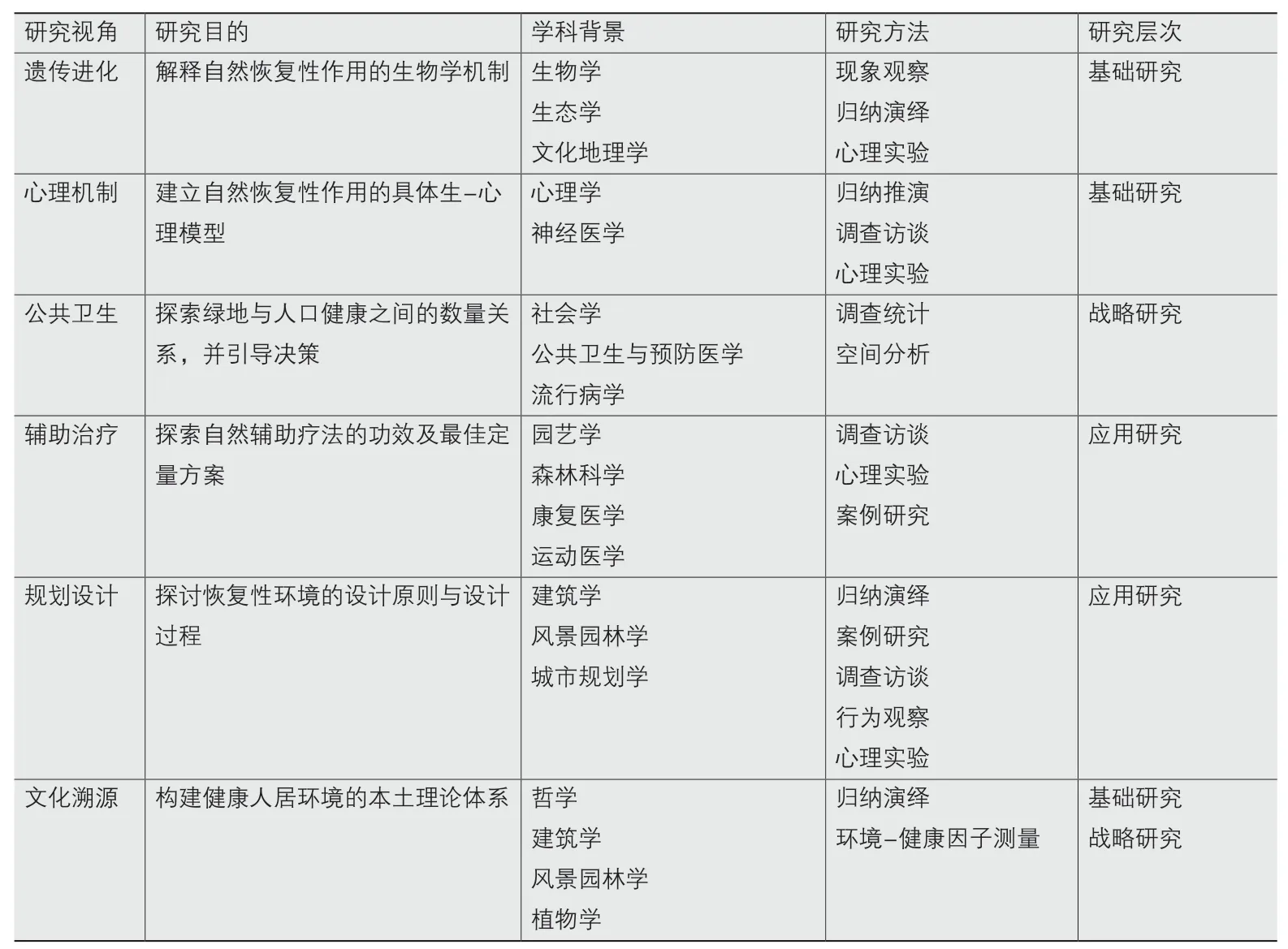

由于多学科的参与,“恢复性自然环境”研究的内容和方法在40年内迅速发展。对环境类型的关注,从自然与人工的二元分类,细化到森林、公园、街道等亚类或复合类型;对环境特征的探讨,从理论性描述进阶到对某一具体特征的实证验证;对恢复作用机制的解读,也从单纯的心理机制扩展到心理、身体、社会能力等多个方面。尤其是近5年来,随着生理信号采集、虚拟现实、大数据等技术的日新月异,研究成果迅速积累。为了清晰地描绘研究图景,本文在对学科背景、研究层次、研究方法和研究目的综合分析基础上,归纳出“恢复性自然环境”研究的6种主要视角,并对每一种视角下的重要内容进行概述。希望通过这种归纳和比较,厘清关系、理清思路,为学科互鉴提供基础。

1 遗传进化视角:亲自然是人类天性

人类进化过程中,城市的历史非常短暂。因此,许多研究者认为,人类的感知系统更加适应自然环境,这是人在自然中发生正向“心理-行为”反应的基础。

1.1 亲生物假说

图1 非洲稀树草原景观(引自https://sciencetrends.com/what-tropical-savanna/)

图2 现代公园中的疏林草地景观(作者摄)

美国著名生物学家爱德华·威尔逊在1984年以《亲生物本能》(Biophilia)[3]为书名首次系统论述了这样一种观点——人类具有一种接近并喜爱自然生命体(如动物、植物、某些特定类型的自然环境)的内在倾向,这种倾向与漫长的人类进化过程中的生存本能有关——这一观点后来被发展为“亲生物假说”(Biophilia Hypothesis)[4]。置于现代景观的语境中,开阔、植被丰富、有水体的景观常受到青睐,花和果实常引人驻足,正是因为这样的环境特征满足了早期人类对防御、食物和水源的基本需求[5]。

1.2 非洲稀树草原偏爱

非洲,现在被广泛认为是人类的起源地;非洲的典型景观类型——稀树草原(图1),则支持着人类的早期生存。如果景观偏爱与进化关系密切,那么非洲稀树草原或者与之相似的景观(图2)则应该得到人类的普遍偏爱。这一假设也确实得到了实验验证。并且在实验中,这种偏爱在低龄人群中表现最为明显,侧面证明这并非后天习得,而属于人类天性[6]。此外,研究发现,相比球形树和圆锥形树,观看伞形树能引起更积极的心理变化,这种树形正是非洲稀树草原上树木的典型形态[7]。

1.3 瞭望-庇护理论

英国地理学家杰·阿普尔顿基于相似的假设,亦提出了瞭望-庇护理论[8]。该理论认为人类普遍偏爱前方开阔(瞭望)、后方有遮蔽物(庇护)的环境,瞭望意味着捕食,庇护意味着安全。建筑师格兰特对这一理论表现出浓厚的兴趣,并在此基础上提出了使建筑具有吸引力的“瞭望-庇护”“诱惑-冒险”“秩序-错综”3对特征[9]。

2 心理机制视角:注意还是应激

遗传进化视角下的理论为解释自然环境的恢复作用提供了一个基础笼统的框架。而心理学的研究范式则更加深入地解释了自然环境恢复作用的机制。

2.1 注意力恢复理论

1892年,威廉·詹姆斯提出了自主注意和非自主注意的概念。当对象自身缺乏吸引力,却不得不对其集中注意时,人调动的就是自主注意,反之调动的是非自主注意;前者需要集中能量,容易疲劳,后者则几乎不需要消耗能量[10]。20世纪80年代,现代神经医学领域又出现了与“自主注意”相似的“定向注意”(Directed Attention)的概念[11],并被认为对健康具有重要意义[12]。卡普兰夫妇(S.Kaplan &R.Kaplan)认为,自然环境作为一种“吸引”(fascination)可以调动非自主注意,进而使自主注意/定向注意功能得到恢复。

卡普兰夫妇又将“吸引”划分成“强硬-柔和”的维度,猛兽、自然灾害等威胁性的自然属于强硬的吸引,山川、树木等非威胁性的自然则是柔和的吸引。环境通过提供柔和吸引而使定向注意得到恢复,并为个体提供沉思机会,这个过程即为恢复性体验;相应地,这样的环境即为恢复性环境——这就是注意力恢复理论(Attention Restoration Theory,ART)的核心观点[12-13]。为了完善理论框架,以“吸引”为核心,卡普兰夫妇又补充了恢复性环境的另外3个特征——远离(being away)、广度(extent)和相容(compatibility)[2]。

图3 Ulrich的“人-自然”反应图式(作者改绘自参考文献[15])

2.2 应激恢复理论

罗杰·乌尔里希(Roger Ulrich)在扎荣茨的“人对环境的初始反应是非认知的”观点[14]的基础上,提出人对自然的最初反应是一种非意识激发的情感,例如偏爱、愉悦、恐惧等,并且这种情感反应通过后续的认知评价最终导向与生存本能有关的适应性行为[15](图3)。

根据环境特征与观察者初始情感状态的不同,反应过程的方向既可能是积极的,也可能是消极的[16]。乌尔里希重点研究了积极的反应过程,尤其是与自然接触对应激的恢复作用。研究发现,高应激人群在观看自然影片后,短时间内情绪发生积极变化,多个受自主神经系统控制的生理指标回落至适中的唤醒水平,使应激反应得到有效恢复[16]——这些研究结果被总结为应激恢复理论(Stress Recovery Theory,SRT)。此外,乌尔里希从复杂性、结构性特征、焦点性、深度、地面肌理、威胁和紧张、弯折的远景和水体等方面,对恢复性环境也提出了一些描述性结论[15]。

2.3 2种理论的比较

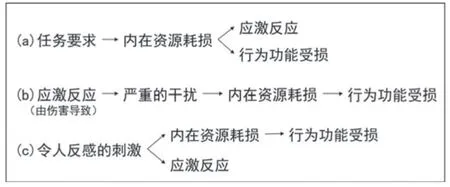

首先,2种理论都认同了进化在人对自然反应中的先决作用,即自然的恢复作用具有生物学基础。此外,注意力恢复理论中也提到了定向注意力与应激反应的关系,应激恢复理论也未否认恢复过程中非自主注意的存在,说明两者都认为自然的恢复作用是一个综合而复杂的过程,但两者对其核心机制的判读显然不同。乌尔里希对注意力恢复理论的反驳主要基于2点:1)非自主注意不仅出现在恢复过程中,也出现在应激反应中,因此不能以“注意”作为判断恢复性的前提;2)人对自然的初始反应不能称之为认知过程,但“注意”属于认知的范畴。卡普兰对此的解释是:1)“非自主注意/吸引”只是恢复性体验的必要不充分条件;2)“认知”涵盖多种形式,不能以时间长短判定认知与否。之后,卡普兰还试图通过梳理资源(包括注意力)耗损、应激与表现之间的关系,对2种理论进行综合(图4)。

这2个理论为恢复性自然环境研究提供了重要的基础。注意力恢复理论中关于恢复性环境特征的框架简洁,便于环境量表的开发;应激恢复理论重视生理指标证据,促进了现代神经科学在本领域的融合,丰富了研究思路。

3 公共卫生视角:绿地参与人口健康的预测与调控

不同于心理学以个体为对象的实验室研究,公共卫生视角下的研究更加关注真实世界中人口健康与绿地的复杂关系。

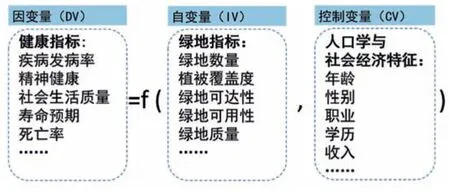

从研究方法上看,这类研究遵从流行病学研究范式,以官方统计数据、自设大样本问卷调查、地理信息系统等为数据来源,在控制人口统计特征和社会经济特征等影响因子的条件下,以多元线性回归为主要数据处理方法,建立人居环境中的绿色因子(绿地的数量、质量、可达性、可用性等)与人口健康之间的统计学关系(图5),并最终影响国家和区域的规划决策。

从研究布局上看,欧洲是此类研究的主要聚集地,这或许与其在公共卫生与流行病防控方面的长久历史有关。荷兰绿色世界研究中心(Alterra)的“维他命G”(G为Green的缩写)项目,通过对全荷兰范围内的80个住区的1 641位居民进行调查,研究居住环境中绿地对健康促进的机制[17]及具体作用[18]。英国爱丁堡大学的开放空间研究中心(OPEN space)从2001年至今,围绕着城市林地与健康[19]、城市绿色开放空间与健康[20],以及户外活动与健康[21]等内容也展开了大量研究。

表1 恢复性自然环境研究的6种研究视角比较

从研究结果上看,居住环境中的绿量越多[22],绿地可达性越高[23]、绿地质量越高[24],则居民在精神健康、身体健康及社会生活质量等方面的状况可能越好。但是绿地对健康的影响机制十分复杂,受多种因素调节,包括儿童期的自然体验[25]、母亲的学历水平[26]、性别和人生阶段[27]等。并且,在一些人均自然资源充足、医疗条件优越的地区展开的相似研究并没有得出绿地与健康之间的明确关系[28]。这可能表明,在自然缺失现象严重的地区,以及在其他健康促进因子被剥夺的人群中,绿地的健康补偿效应才得以显现。此外,绿地与健康的关系并不能完全用线性模型解释,在一些研究中已经发现了两者可能存在曲线关系[27]。

4 辅助治疗视角:以恢复性自然环境为处方

以自然环境为背景或以自然要素为媒介、对健康进行干预的方法常被称为自然辅助疗法(Nature-assisted Therapy)[29]。具体包括园艺疗法[30]、森林疗法[31]、荒野疗法[32]、农艺疗法[33]和绿色运动[34]等。这其中,被学术研究关注最多的,一个是园艺疗法,一个是森林疗法。

4.1 园艺疗法的科学研究

园艺疗法是以园艺操作为媒介,对适宜人群在身体、心理以及社会生活方面进行改善的方法[35]。园艺疗法的实证研究并不十分关注环境和材料的视觉特质,而是更多地从运动医学角度出发,关注适用人群与适应症[36]、操作材料的选择[37]、园艺活动的运动强度计算[38]、剂量-反应计算[34]和具体疗效的验证[39]等内容。受限于场地支持、被试身体条件等因素,园艺疗法的实证研究多采用准实验/类实验的方法,虽然不能像随机对照实验那样完全控制误差,但这种方法操作灵活,亦具有较高的外部效度和可实施性。

4.2 森林疗法的科学研究

森林疗法通常指利用森林环境和森林产品,通过一系列活动(如散步、冥想等)促进健康的方法。森林疗法的科学研究主要关注森林疗法的具体保健功效与森林保健功能的表征因子。已被研究证实的森林疗法的保健功效主要有降血压、降低与压力相关的激素水平、减少交感神经活动、增加副交感神经活动、改善情绪、增加自然杀伤细胞的数量与活性,以及提高抗癌蛋白的细胞内水平等[40]。森林保健功能的表征因子主要有:空气颗粒物浓度、空气微生物含量、空气负离子水平、有机挥发物浓度[41]等。相对来说,森林疗法科学研究的方法成熟、成果扎实,如果能在临床中得到进一步的验证,极有可能从辅助治疗迈向常规医学的队列。

5 规划设计视角

5.1 亲生物设计理论

亲生物设计理论(Biophilic Design)以亲生物假说(Biophlia Hypothesis)为基础,认为人居环境应与自然相和谐,并为使用者提供更多机会接触自然,从而唤起在现代文明中逐渐减弱的人类亲生物本能(Biophilia),激发积极的环境体验,进而建立一种更加和谐的人工与自然的关系[42]。亲生物设计又被分为“有机设计”和“乡土设计”2种表现形式,前者援引与建筑师赖特相关的有机建筑理论,后者援引“场所精神”。该理论原本以建筑设计为主要论述对象,近年来也被引入城市规划理念之中,强调自然在城市中的渗透[43]。

5.2 循证设计理论

源于循证医学的循证设计(Evidencebased Design)理论认为恢复性环境的设计决策应基于翔实的实证数据,并在建成后通过调查或实验的方法对效果(健康绩效、满意度等)进行检验,再将结果以报告或论文形式发表以不断推进设计进程[44]。丹麦的那卡地亚治疗花园的建造过程可以较好地解释循证设计的概念:1)循证——通过问卷调查总结出8个户外环境知觉维度,并将其与健康指标建立联系[45];2)设计——以调查结果为依据,设计并建造花园;3)评估——在花园投入使用后持续进行健康促进效能评价,不断改善花园功能[46]。循证设计理论在当下医疗环境设计中具有较高影响力。

5.3 支持性花园设计理论

图4 S.Kaplan对资源耗损、应激反应的整合(作者改绘自参考文献[12])

图5 绿色因子对人口健康的预测简化模型(作者绘)

对于具体的医疗花园设计,乌尔里希提出了一个更具实践指导意义的理论——支持性花园设计理论(Supportive Garden Design)[47]。该理论赞成使用者参与设计决策,并认为医疗花园作为一种压力缓和剂,应该提供:1)控制感和隐私权;2)社会支持;3)身体活动和体育锻炼;4)自然接触与积极的吸引。

6 文化溯源视角:建立健康人居环境的本土理论体系

上述几种研究视角皆产生于西方语境,并以现代科学为框架。实际上,中国古代哲学思想对人与自然的关系(包含了健康与环境的关系)的理解已经深刻内化到生活、艺术、政治等多个方面,尤以道家为代表。近年来,一些解读传统人居环境与健康之间关系的研究也相继出现,并形成了2种主要研究思路。第一种思路呈现思辨色彩,认为对古代园林和房屋建造与中医学、养生学等具有相通的哲学本源,故而传统人居的环境营建本身就有养生属性[48],亦有部分研究在此基础上进行具象推演,划分造园要素的阴阳与五行[49];第二种思路属实证范畴,通过对环境因子、客观健康数据的直接测量探索传统人居环境的健康价值[50]。虽然这一研究视角还未成熟,留有很大的研究空白,但这种思潮却不容忽视。从传统文化视角研究恢复性自然环境,对构建具有中国特色的健康人居环境理论与实践体系的意义不言而喻。

7 结语

恢复性自然环境研究的6种视角,在研究目的、学科背景、研究方法和研究层次上各有侧重,相互补足(表1)。虽然许多研究结论还有待推敲和完善,但正是多学科、多视角的共存,才使恢复性自然环境研究在相对短的发展周期内迅速壮大、形成体系。尤其在较早研究此议题的美国、欧洲、日本和韩国等国家,多学科合作研究已经成为趋势和常态,这为中国发展相关研究提供了有益的借鉴。