乡村聚落景观节约型设计策略探索

2020-03-13胡青宇

胡青宇

张 宇

史超然

1 背景

当前,随着中国建设“节约型社会”发展战略的持续推进,关于“节约型设计”的理论思辨及方法构建研究也在逐步深入。然而,从社会现状来看,节约型设计仅仅作为概念停留在口号上,建设过程中大多存在着浪费资源和能源的情况。近些年我国各地掀起的美丽乡村建设浪潮也印证了这一点,其中,在乡村聚落景观建设方面就存在着空间利用不合理、材料资源浪费、绿植违背生态规律等一系列问题,简单粗放的实践导致了大量政绩性、形式性、展示性工程的出现。一直以来,学界主要从以下几个层面对节约型景观设计进行了研究:首先是理念思路,倡导与自然和谐、节俭朴素的生态设计观,强调具有可控意识的设计取向来回归节约适度之道[1-2];其次是原则方法,多以“减量、再利用和循环”的3R原则将循环经济概念“物化”在具体的景观实践中[3],并从节能、节水、节材和节地等方面寻求节约型设计途径[4];而在要素层面,多以系统化、模块化与标准化的准则来整合固态要素,达到设计的节约化[5-6]。综上所述,节约型景观设计已经成为国内外普遍的研究取向,但是,对于乡村聚落景观设计的议题却关注较少,有关文献也是仅从视觉感观、国外案例介绍等角度切入[7-9],而少量的设计实践探索又由于我国广大乡村发展的不平衡和差异性并不具备示范性[10],节约型设计与乡村聚落景观营造的动态契合探究更是尚未涉及,具有针对性、可操作的介入方式也无从谈起。此外,加上各建设专业协调不足、介入先后不同以及整体建设过程的失控错位,导致乡村聚落景观节约型设计效果并没有达到预期目标。总而言之,我国的节约型景观设计才刚起步,如何面对乡村建设的诸多问题?与此相关的“节约型设计”是否能够存续?正是目前乡村建设必须要面对的难题。在此背景下,笔者在分析乡村聚落景观特性及已建设计现状的基础上,对乡村聚落景观的节约型设计策略进行了初步探索。

2 乡村聚落景观节约型设计

2.1 节约型景观设计现状

从乡村聚落景观建设可控性的角度来看,由于水电能耗的节约主要在设备阶段解决,因此,从节约的角度研究乡村聚落景观的场地空间、材料资源和植物绿化是本课题的重点所在。目前,在乡村聚落景观的设计实践过程中一直存在着过度消耗材料、资源的现象,甚至呈现出与节约本身相左的状态,即“伪节约”与“浅节约”。伪节约表现为绝对控制成本概念的设计,认为只要因陋就简或减少投入就是节约型景观设计;而浅节约在于解决了景观系统单一环节的设计问题,虽然选用了低价资源或材料,然而从设计到维护的景观全生命周期来看,带有一定的刻意与被动色彩,难以形成有意识的、积极主动的节约型过程。目前,真正符合生态环境、良性循环基本原则的乡村聚落景观节约型设计还处于实验阶段。究其原因是多方面的,其中,最主要的制约因素表现在设计自身存在一定误区,并不能有效地适应乡村聚落的景观特性。

2.2 乡村聚落景观特性分析

首先是景观载体的复杂多元特性。作为景观载体的乡村聚落是我国最基础的生活社区,量大面广,自然条件、发展水平差异巨大。虽然政府的投资力度不断加大,相比于基数庞大的乡村景观建设所需的巨额资金,仍不免显得捉襟见肘。其次是乡村聚落景观的类型分级特性。依据《美丽乡村建设指南》的国家标准以及各地相关建设导则,一般可将乡村聚落分为拆迁新建、旧村整治、改造扩建和特色保护等类型。除拆迁新建外,其他3类都会涉及旧有存量和新建增量景观之间的平衡与融合,之间的区别则主要在于新旧景观的比重不同。因此,应根据具体的聚落类型来确定景观设计的研究范围和介入广度。再者是聚落景观的多元空间特性。本特性主要和介入深度有关,无论旧空间的利用还是新空间的营建,都会涉及宅院、节点和街巷等不同尺度的空间层级网络,从而细化和发展节约型的景观复合设计。最后是聚落景观的生产生活特性。由于乡村聚落环境的吸引力与活力持续下降,原有生产特色和生活形态日渐凋敝,景观建设亟须广大村民的积极介入,建立新的生产生活片段和人景关系来修复现有破碎的景观结构并提升乡村活力,也是节约型景观设计的终极意向。质上指向了节约型景观设计的“度”的取向,讲究分寸、节制、平衡和适度,坚持具有预见性、多角度、循环利用的营造思路和控制方案,注重设计项目全周期的预案判断以及综合优化。

图1 乡村聚落节约型景观设计路径框架

3 节约型景观设计取向

目前,乡村聚落景观呈现出的建设复杂现状和聚落本体之间的差异性,使得节约型设计实践过程中必然遭遇到诸多限制而难以完全实现设计初衷,“一蹴而就”式的刚性设计并不适合当前的建设发展。因此,乡村聚落节约型景观设计亟须打开思路,具备灵活但有约束力的营造特征,并能够预见发展变化的可能性。通过对乡村现状与景观特性的分析评价确定介入深度和广度,实现节约型设计系统的生成、扩展或平衡,甚至是可逆性与重构。它表达的不是直接结果,而是一种对可持续培育过程的思考以及更多的发展可能性,既可分步介入、层层递进,亦要保持平衡、自成一体,从而为乡村节约型景观设计策略提供一个积极的、动态成长的适时渐建平台。

乡村聚落节约型景观设计指向是一种营造策略而非规范性概念,试图建立一种可持续发展的运行、应对方式和多维度平衡,也不指向“大而全”的共性发展模式,而是强调融入节约理念的多样性发展,探索具有动态情景的针对性、过程性的设计方法,形成凸出生态、生产、生活多功能构成,兼顾短期与长远、现实与可能、潜力与恢复力的开放系统,不仅是高性能、低成本和可维护性等诸多节约型因素的综合考量和平衡,同时也必然会带来约束和侧重点的选择。这就从实

4 乡村聚落节约型景观设计的营造维度

本文在尊重乡村聚落经济条件及景观特性、科学合理保护现有资源的同时,从场地空间、材料资源和植物绿化3个方面出发,以弹性缓冲、柔性配置、适宜契合的指向方式提出“节约型设计”的介入途径,然后按照“层级整合的空间结构”“节制适度的营造方言”及“过程培育的绿植范式”3个营造维度进行综合把控,最终达到乡村聚落景观生产生活的共生重构(图1)。弹性缓冲基于不同空间尺度的分类操作,有利于通过层级性、生长性、应变性来整合聚落空间结构的破碎景观因素;而适宜契合方式讲求朴素的资源材料和平实的营造技艺来适应既有景观肌理;柔性配置则通过预留生长空间、轻微介入等过程性绿植范式和景观生态相关联。

4.1 层级整合的空间结构

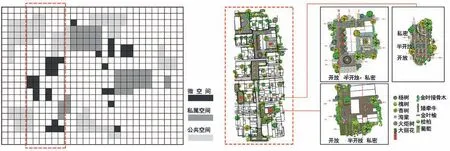

节约型设计理念主要通过提升土地利用的相容性来为乡村聚落提供多样化的空间景观体系,并在空间尺度上将聚落尺度与人的栖居行为关联起来,作为共时整体细化成从宏观到微观不同尺度层级的景观单元,以便达到多种尺度下景观空间整体提升的目标。同时,也要考虑场地的未来功用和功能可变性,根据具体条件呈现出一种“弹性化”的空间设计状态,因而,乡村聚落景观节约型空间重构需要运用弹性理念来整合多重目标。1)微空间的挖掘:通过见缝插针的“针灸”方式找寻和挖掘潜在场地进行景观改造设计,增补公共性的存量空间,如古井、碾坊、坝场和菜畦等乡土文化场所。2)节点空间的多功能集约设计:根据空间不同尺度,采用功能模块化集约化方式,将功能单一的节点转化为集交通服务、休憩交往甚至文化娱乐活动于一体的节点。3)私属空间的借用和开放:借用村内私属或闲置破败杂院,增加公共空间可共享的数量和效率,可弥补景观展示和休闲空间的不足。4)公共空间的网络化连通:从微空间出发到整条街巷或河道再到其他公共空间进行连通提升,逐步形成网络化景观结构[11]。总而言之,层级整合的空间结构在于增强空间层次与容量,充分拓展开放的立体景观空间(图2),其中,建立弹性缓冲区是营造过程中最显著的节约型特征,即利用具备转化能力的“活性用地”实现景观营造中可能出现的多重目标。如地处冀西北的中国历史文化名村——开阳堡,东西长310m、南北长225m,私属宅院、道路街巷和节点空间构成完整的聚落空间体系,存量景观遗产相当丰富,但部分建筑业已废弃坍塌,有人居住的院落不足1/4。可以通过空白场地的整理,建立兼顾遗产保护与生活需求的缓冲区,用来堆积柴草或沤肥的小场地与闲置空间种植蔬菜或农作物,点缀于民居街坊之间(图3),使得乡村景观的空间建构逐步明确并富有韵律,营造出自然的“寻常景观”。当然,该区域也可以转化为建设用地,形成未来保护利用之前“空白”时段的积极过渡,实现缓冲设计与景观节约协调发展的最优化。

图2 开阳堡聚落景观空间分布示意图

图3 开阳堡聚落空间景观分析示意图

图4 马岔村村民活动中心(引自http://www.sohu.com/a/238790155_652964)

4.2 节制适度的营造方言

乡村聚落景观的选材与营建应从地方普适性来考量,将乡土材料与现代景观功能相结合,重组现代与乡土的适宜技术,在经济条件、技术水准和景观艺术之间找寻平衡点,从而凸显节约型设计理念与营造技艺的“方言性”。

4.2.1 营造技艺

图5 植物配置数据分析图示

图6 乡村自养型景观生态圈示意图

营造技艺不能直接提供形式答案,也不是设计的模板。从方法层面来看,可将原有的乡土材料、器具和设施作为造景要素进行回收利用,并对介入程度进行梳理后参与到景观的节约型再生中。而在建造层面,虽然讲求技术的最节约状态,实际上更为注重的是在地的适宜过程,除了保留的旧元素继续发挥作用外,不适应当前功能需求的旧元素必然被逐步取代,在积极主动接纳先进技术的同时,继承和发展必要的地方性营造技艺,使其继续发挥作用并适应当前功能需求。因此,以乡村聚落自然条件、文化传统和经济状况的需求为出发点,进行营造技艺的比较、选择和优化,有助于形成循序渐进的态势。当然,弹性营造技艺并没有所谓的标准,也不必拘泥于共性方法以及乡村更新的确定性,只是必须要重视施工过程中出现的各种具体问题,显然,节约化的景观营造技艺不可避免地指向了新旧要素的结合方式和共生关系。4.2.2 乡土材料

乡村聚落景观的节约型设计过程中,应根据设计深度与现状条件,采用低材高用与现代转译的方式挖掘乡土材料的适用性,通过节约选材量化达到建造的可实施性、材料的可循环性以及多语言尝试。乡土材料的真实呈现在特定情况下远非矫揉造作的新式材料能够相比,如王澍在浙江富阳文村设计的公共雨廊,以当地夯土墙体和木质卯榫构件乡土相结合,改变传统用材理念的同时也赋予了乡土材料新的生命力。基于节约资源、保护环境的深层考虑,乡村废弃的传统生活器具——磨盘、水车、石槽和陶器等本土景观元素则被低材高用为小品构筑、艺术装置和盆栽汀步等,这些带有浓厚乡土气息的元素被加以保留、整合和再创造,是“以旧代新”弹性策略的具体体现。而基于性能提升的现代转译材料在外观上与传统材料较为接近,有效地满足了大众追求简洁、返璞归真的情感需求。如甘肃省马岔村村民活动中心的新夯土墙体、轻质金属瓦屋面使得建筑景观既有地方传统的延续亦有新风格的创新(图4)。地处黄土高原的马岔村土资源极为丰富,该建造将传统生土材料、营造智慧与现代建筑功能相结合,为乡村的在地性改造扩建做出了积极的应用示范。

图7 意大利托斯卡纳乡村种植景观(引自https://you.ctrip.com)

图8 江苏昆山西浜村昆曲学社(本土设计研究中心提供)

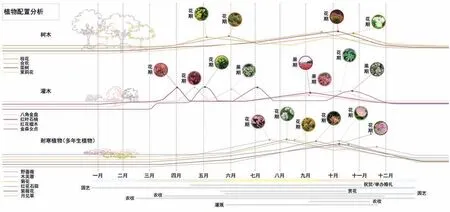

4.3 过程培育的绿植范式

乡村聚落景观语境中的绿植形成不是一蹴而就的,而是一种在旧有景观基础上添加其他形式与含义的时间积淀过程,配置柔性递进关系的景观结构是绿植低成本控制的重要实现方法,从而形成景观培育范式的合理性与乡土性。首先是预留生长空间,根据树形、生长量充分考虑植物生长过程中的密度控制,形成符合乡村聚落景观特征的“层模型”,按照乔木、灌木、草本、地被构成复合混交的群落景观模式,然后逐步增添其他观赏植物品种形成层间植被(图5)。其次是轻微介入设计。优选乡土植物与耐性较高的观赏性植物资源进行习性互补配置,充分借鉴和模拟乡土适生植物群落结构形成的核心植物种群,具有更强的植物多样性和生态稳定性,从而最大限度地提高地方绿植景观的辨识度。同时,村民自有院落的果蔬种植景观也可为游客提供可参与性的种植体验。绿植引导过程培育表达的不是一种结果,而是在时间维度中历史、现状和未来融合的旧村历时整治,通过借助自然做工或自我设计功能来实现绿植景观的节约化。意大利的基安蒂和荷兰的瓦尔赫伦岛尽管分属不同国度,但两者之间具有内在的一致性,即强调适生物种对于保护乡土景观、体现地域特色的重要性,既适应于当地的经济发展模式,也减少了景观日常的维护费用。

4.4 乡村聚落景观的生产生活共生重构

特定的自然环境造就了特定的生产、生活方式,乡土聚落景观也可以理解为生态、生产与生活系统层状叠加的复合系统。生产、生活行为本身及创造在提升景观内生需求的同时,也必然对景观营造提出了更高的要求,因而,新时期的乡村聚落景观节约型设计亟须以生态、生产与生活景观的互动共生实现乡土文化的重构。

4.4.1 利用自然农业种植方式

生产性景观作为一种兼具农业种植功能和景观审美效应的景观模式,除了建设和维护管理成本相对低廉以外,也具备见效快、四季动态生长的特点。在乡村聚落景观营造中,可以适时引入符合节律的本土经济作物、瓜果蔬菜作为绿植景观的营造素材,同时,可将农业种植景观与场所空间、民居界面、小品构筑等结合进行相应的艺术化处理。当然,在聚落内部进行大规模种植的可能性不大,但可以预见的是从乡村失落场地、闲置设施出发进行小型自养型生态圈的组织修复,从而实现劳作村民、家禽牲畜、乡土鸟类和昆虫栖息地重建及其与植物互利共生,营造出对人、动物和植物生存生活空间的群体关怀,村民在景观建设、受用与养护的过程中也成为景观新生的拥有者(图6)。意大利托斯卡纳地区的乡村聚落间插以种植葡萄和橄榄树林,历史遗存与新近种植并置,从而形成农业生产景观与聚落田园生活的持久共生(图7)。

4.4.2 文化与生活的积极介入

如何积极介入是乡村聚落景观设计的关键。通过提高景观的经济、文化价值,倡议民众积极参与不失为一种有效的途径,突显公平性和共享性。景观规划应针对不同目标预判多种发展情景,除村民日常生活外,还将承载周边城镇居民的休闲游憩需求,设置市民准土地所有的“领养项目”形成城乡共同经营的关系,从而诱发新的活动和生活片段的置入,丰富景观的层次和本质意义,为乡村旅游及经济效益的实现注入新的活力。而传统文化因子的积极复兴和新事件的发生在基址上确立的新人地景观关系,则蕴含着无限的文化记忆与复兴潜能,演绎着关于土地、民众和文化的乡土故事与图景。苏南地区阳澄湖畔的西浜村昆曲学社就是一个很好的例子,项目基于4处原有的荒废院落空间,利用有限的资金,以肌理修复的方式加以重建和改造,创造出一种适合传统昆曲传播的文化氛围,而文化景观的再兴又强化了村民的凝聚力,为形成多维宜居、极具活力的乡村社区提供了发展的基础(图8)。

4.4.3 共生重构的多方参与及专业协调

实现乡村聚落景观的节约型重构需要多方参与及各专业的协调。政府决策的考量主要在于景观环境、载体和资源的有效管控监测,调整不同阶段的执行标准、目标和优先性;专业机构主要通过审视政府的决策行为和现状问题,调整相应的设计咨询任务;而社区管理考虑的是通过村民参与景观建造与养护费用。由于乡村聚落新旧空间错综复杂,易受施工通道与场地限制,因此需要理顺建筑、设备及管网等各专业的进场顺序、工作范围以及各专业终端与景观之间的协调统筹;同时,设计督导应参与设计方案评审、现场方法指导与施工过程把控的全过程,形成高效的专业契合关系;此外,强化空间整合、施工营造、绿植栽种的衔接关系,有助于形成整体综合的节约型调节机制。

5 结语

乡村聚落景观营造中的节约型设计需要贯穿于乡村景观建设的各个阶段和层面,是一个长期而持续的渐进式生长过程,节约型设计理念虽然无法给中国乡村景观营建提供标准的公式和答案,却能够凸显和启发一种新的方法和思路,希望本文所阐述的节约型设计思考,能够引发更多对于乡村聚落景观设计问题的研究与探索。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。致谢:感谢河北建筑工程学院建筑与艺术学院硕士生任祺卉、李永帅、杨祢尔对图示分析提供的帮助。