长江经济带人口空间分布的“逆城市化”趋势及影响因素研究

2020-03-13张启春

张启春 梅 莹

(1.华中师范大学 公共管理学院、湖北地方政府治理与地方发展研究中心, 湖北 武汉 430079;2.华中师范大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430079)

一、引言

在城市现代化发展过程中,“城市病”及乡村凋敝成为普遍的世界性问题,并为城、乡的现代化,可持续发展带来挑战①。我国一向重视并致力于打破城乡二元结构,推动城乡要素双向自由流动,重塑新型城乡关系。为此,先后提出了城乡统筹发展、城乡一体化发展及城乡融合发展等战略。特别是党的十九大以来,做出了建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的重大战略部署,发布了《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,并提出了“坚决破除体制机制弊端,促进城乡要素自由流动,加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快推进农业农村现代化”的重要战略决策。城乡融合发展需要对城乡空间布局结构、产业发展、基础设施、公共服务、资源能源、生态环境等进行统筹谋划,也需要推动人才、土地、资本等要素的双向流动。而“逆城市化”作为城市发展的一个阶段,具体表现为人口空间分布格局的转变,即人口由向中心城区集聚转变为向城郊和乡村集聚②。这种变化可以在一定程度上解决中心城区的“城市病”,同时为村镇发展带来资本与人才等要素,为城乡融合发展及乡村振兴提供良好契机。因此,研究“逆城市化”问题,对于精准判定人口流动的新特点与新倾向,妥善处理“逆城市化”、城市化及乡村振兴之间的关系,助力推动城乡融合发展及乡村振兴具有重要的基础性作用。

我国自20世纪90年代开始,便零星出现了以“非转农”、“民工荒”、“逃离北上广”、“离城返乡”等为代表的“逆城市化”现象,学界也展开了对该现象的研究。然而,多数学者将研究视角集中于“辨析我国逆城市化真伪”、“对比发达国家与我国逆城市化的发展历程”、“总结与归纳逆城市化的概念与表征”等问题上。对于我国的“逆城市化”趋势及人口出现“逆城市化”意愿的影响因素的量化研究较少,且具有一定的区域局限性及时间滞后性。仅有毛新雅、王红霞对长三角及京津冀1982-2010年间的人口空间分布状态进行了研究,并得出长三角城市群处于人口加速集中的城市化阶段,京津冀城市群处于由城市化向郊区化的过渡阶段③;唐任伍、肖彦博对北京、上海及天津三市2010-2014年的城市发展阶段进行了测度,并分析得出三市均出现了不同程度的“逆城市化”趋势④。长江经济带作为横跨东、中、西三大阶梯的“带状”经济域,具有重要的生态及经济地位,也是主要的人口流动聚集区。从全国层面看,长江经济带经济地位突出,人口流动量巨大。2018年,长江经济带11省市的生产总值为402985.24亿元⑤,占全国生产总值的约45%;从人口流动量来看,根据《中国人口年鉴(2015)》,跨省流入人口占比较多的为浙江省(16.97%)、上海市(14.01%)和江苏省(7.70%);跨省流出人口最多的为四川省,占全部跨省流出人口的16.42%,其次为安徽省(10.12%)、湖北省(7.22%)、贵州省(6.97%)、重庆市(6.78%)、湖南省(5.97%)和江西省(5.16%),共占流出人口的58.64%。从区域层面看,长江经济带内含“三极”,即长江三角洲城市群、长江中游城市群及成渝城市群,覆盖面积大,辐射带动范围广。因此,研究长江经济带近期人口空间分布的“逆城市化”以及人口产生“逆城市化”倾向的原因具有重要的全局性、阶段性、战略性意义。鉴于此,本文以长江经济带及其主要城市为研究对象,从“逆城市化”定义、城市发展阶段理论出发,运用ROXY指数模型对长江经济带是否出现了人口空间分布的“逆城市化”进行考察,并在此基础上,运用结构方程模型,对人口出现“逆城市化”倾向的原因进行分析,以期为精准判定城市化发展方向、促进人口双向自由流动、制定城乡融合及乡村振兴发展战略提供参考。

二、文献综述与理论分析

“逆城市化”概念最早由学者Berry提出⑥,用以描述美国在20世纪70年代开始出现的与以往完全割裂的人口“逆向”迁移变化现象。此后,国内外学者密切关注,并将其发展成为一个交叉学科议题。从现有研究成果看,对逆城市化的研究主要涉及经济学、社会学、人口学、地理学及城市发展学等。由于学科侧重有所不同,学界对逆城市化的定义尚未达成一致,学者普遍从城市化与逆城市化关系、地理空间演变、人口迁移流向、城市发展阶段等角度对逆城市化进行释义。Berry指出“逆城市化”是由“城市化”概念逆向推导而得,指人口的分散过程,其本质是城市人口规模的缩小、密度的下降及局部人口同质性的增加⑦。Fielding从地理空间演变视角将逆城市化定义为当地区的大小与人口变化率(净迁移率)之间成反比时出现的一种情况⑧。Champion在此基础上对“逆城市化”进行了更为通俗的解释,认为“逆城市化”是人口由大都市向非都市、镇或乡村流动的一种人口重新分配过程⑨。由于中国一直处于城市化发展的加速期,对“逆城市化”现象关注甚少,且其定义大多沿用西方概念并在此基础上进行改良。孟祥林等将“逆城市化”定义为城市发展演进过程中,由于城市中心区生存空间狭小、交通拥堵、地价上涨而导致的中心城区居民不断向城市边缘郊区、乡村地带迁移的现象⑩。蒋长流、唐任伍等也基本认同这一定义,认为逆城市化是城市发展到一定阶段出现的城市居住人群由中心城区向外围城镇以及乡村迁移的现象,同时也会伴随劳动力、资源、产业等要素由中心城区向城郊、乡镇的转移。综上所述,本文认为逆城市化体现了人口空间分布的动态变化过程,应将其定义为人口由中心城市向外围城市、由城市中心区向城市外围腹地、城镇及乡村迁徙的一种变化过程。

(一)城市发展阶段论及应用

从城市演进历程来看,“逆城市化”并非意味着城市化进程的倒退,而是城市发展到成熟阶段的产物。城市化发展的一般“S型曲线”指出,城市化可分为三个阶段:初期阶段,即工业化初期,由农耕经济向工业经济过渡时期,城市发展缓慢,城市化率一般低于30%;加速阶段,即工业化中期或扩张期,这一时期城市数量明显增多,规模持续扩大,城市化率一般高于30%,并迅速向70%逼近,同时,这一时期也是交通拥堵、住房紧张、环境恶化等“城市病”的高发期;后期阶段,城市化总体水平较高,城市化率超过70%,且增速缓慢,并常伴随“逆城市化”现象。从人口空间分布来看,Klaassen等提出了“空间循环假说”(图1),认为从城市中心与周围人口的相互关系出发,城市化会沿着“城市化——郊区化——逆城市化——再城市化”的路径发展。根据空间的集聚与分散程度,当城市中心的人口减少量超过外围区域的人口增加量时,城市就进入了逆城市化阶段。根据这一理论,日本经济学家川岛辰彦运用ROXY指数模型并计算其取值范围(表1)对日本大都市圈及大都市圈内部人口的“逆城市化”倾向进行了分析。分析结果表明,20世纪80年代末日本大都市圈人口处于减速分散状态。中国学界对于“逆城市化”的测度开展较晚,毛新雅等根据统计年鉴数据计算了1982-2010年长三角城市群及京津冀城市群中核心城市的ROXY指数值及其边际值ΔROXY/ΔT的变化情况,结果表明:长三角城市群处于人口加速集聚的城市化阶段,而京津冀城市群的城市化则处于由城市化向郊区化的过渡阶段。鲁继通通过计算人口集中指数和ROXY指数对京津冀都市圈1990-2013年的城市演进状态进行了分析,结果表明,京津冀都市圈经历了人口减速集聚——加速分散——加速集聚——加速分散——减速分散的变动过程,城市发展处于郊区化向逆城市化的过渡阶段。唐任伍、肖彦博分别对北京、上海、天津三个城市2010—2014年常住人口的ROXY指数进行了测算,结果均为负,说明这三个城市均出现了程度不等的“逆城市化”现象。

图1 Klaassen城市发展“空间循环”假设

表1 ROXY和ΔROXY指数的取值范围及评价意义表

资料来源:唐任伍、肖彦博:《基于ROXY指数的中国“逆城市化”》,《经济与管理研究》2017年第3期;中华人民共和国国家统计局:2018年分省年度数据地区生产总值,http:/data.stats.gov.cn/easyqyery.htm?cn=E0103,2019年9月16日。

(二)“逆城市化”的影响因素研究

根据托达罗(Todaro)的预期收入理论,劳动力的迁移决策是在迁入地(城市)能够获得的预期收入、迁移的实际与机会成本、获得工作机会的概率、迁移后收入等共同影响下做出的。吴玥弢运用托达罗模型实证分析了省际人口回流的经济原因,分析得出流入省份与流出省份的城镇人均收入比越高,越易发生人口回流现象。以斯塔克和布鲁姆(Stark & Bloom)为代表的新迁移经济学理论学派扩大了迁移决策做出时应考虑的因素范围,认为迁移决策不仅仅受工资差异、个人预期收入水平的影响,还受家庭预期收入和预期风险的影响,强调了家庭作为决策主体的重要性。蔡瑞林等运用扎根理论方法,证明了家庭责任例如赡养留守老人、留守儿童等是农民工做出逆城市化迁移决策的重要影响因素。李超等从准自然实验视角验证了农民工愿意牺牲部分工资收入换取随迁子女公办学校的入学资格,从而降低了农民工家庭的流动性,说明了子女教育在农民工迁移决策中的重要作用。此外,个体福利因素也是影响人口迁移的重要原因。齐红倩等证明了个体年均收入、职业培训、子女上学情况、政治参与状况等个体福利指标对农业转移人口“逆城市化”意愿的显著影响。结合我国具体国情、户籍制度以及附着于户籍上的土地优惠政策等也一定程度上对人口的迁移决策产生影响。综上所述,人口的逆城市化选择与政策因素、家庭因素、个体福利因素存在一定联系,是在综合考量这些因素之后做出的决定。

三、模型选取、数据说明与实证分析

(一)城市内部人口空间分布的“逆城市化”测度

1.模型解释

ROXY指数模型通过计算区域人口增长的加权平均与算术平均的比值,来描述城市发展过程中空间循环运动的特征以及区域中心及腹地的人口流动倾向,从而达到测度城市化发展阶段及空间集聚与扩散水平的目的。该模型是很好的量化人口与经济活动时空分布特性的定量研究方法,具体模型表达式如下:

Rt=[WAGRt/SAGRt-1.0]×Sc

(1)

(2)

(3)

(4)

2.样本选取与数据说明

根据ROXY指数的定义和表达式,剔除了城市化率未达到70%的贵阳和重庆两市,将其余9市作为研究区域,运用ROXY指数测量城市中心区及外围区人口的变化情况。其中,中心区和外围区的划定分别根据各市的城市规划方案、区域功能、环线划分等,具体划分见表2。人口数据来自2015-2018年各市的统计年鉴及《中国城市统计年鉴》,统计口径均为常住人口。但是由于长沙和昆明市的数据不完善,后续分析中仅计算了可获取的部分。同时,根据表1,在解读ROXY指数取值方面:当Rt>0时,人口测度指标的加权平均增长率大于算数平均增长率,说明人口向权重大的区域集聚,即向城市中心区集聚,该区域的人口呈现不断集聚分布的特征;当Rt=0时,区域发展较为恒定,无明显人口集散变化特征;当Rt<0时,人口测度指标的加权平均增长率小于算术平均增长率,说明权重较大区域的人口增长率小于权重较小的地区,人口向权重较小的外围区分散。

表2 长江经济带9市中心区和外围区分部情况表

3.测量结果

从测量结果看(表3),长江经济带9市的人口空间分布基本表现出以下特征:(1)上海市和武汉市2014-2017年的ROXY指数值呈现由正向负转变的倾向,临界点为2015年,说明两市已出现“逆城市化”倾向。2014-2015年上海市ROXY值为正,说明该时间段人口加权平均增长率大于算数平均值,权重较大的城市中心人口年均增长率大于城市外围,人口呈现由外围向中心流动的倾向。但是,同时期△ROXY为负,说明人口集聚速度减缓。武汉市在2014-2015年人口空间分布也呈现出相同特征,出现人口由外围向中心流动的集聚态势,但集聚速度缓慢。而2015-2016年、2016-2017年两个时间段,上海及武汉市的ROXY指数值均为负,说明该时期两市的人口呈现出由中心区向外围区扩散的现象,即“逆城市化”现象。但有所不同的是,上海市2015-2016年间的△ROXY值为正,说明该时期人口处于由中心向外围的低速扩散阶段;而武汉市的△ROXY值为负,说明人口处于由中心向外围的较快扩散阶段。(2)南京市、成都市、合肥市及南昌市自2014年起便出现了“逆城市化”现象,但人口流动速度呈现出不同特征。2014-2017年间,4市的ROXY指数值均为负,说明该时期内人口的加权平均增长率值小于算数平均值,权重较大的中心区人口年均增长率小于外围地区,人口呈现由中心区向外围区流动的倾向,即“逆城市化”倾向。但从△ROXY值来看:南京市2014-2015年、2015-2016年两阶段的值均为负,说明人口一直处于由中心区向外围区的加速扩散状态。成都市及合肥市的△ROXY值则经历了由正向负转变的过程,说明人口由中心区向外围区的空间扩散速度经历了由高速向低速的转变,人口扩散至外围区的速度在逐步减缓。南昌市的△ROXY值一直为正,但有向0发展的倾向。说明南昌市人口在匀速扩散至外围区。(3)长沙市和昆明市也出现了不同程度的“逆城市化”倾向,但由于数据无法获取,只计算了长沙市2014-2015年、2015-2016年两个时间段的ROXY指数值,且结果均为负,说明长沙市已经出现了人口由中心向外围流动的“逆城市化”现象。且2014-2015年间的△ROXY值为正,说明人口呈现加速扩散倾向。昆明市2014-2015年间的ROXY指数为负,说明该阶段昆明市人口外流现象已显现。(4)杭州市是唯一未出现明显“逆城市化”现象的城市,人口仍处于集聚分布状态。2014-2015年,杭州市的ROXY指数值为负,△ROXY值也为负,说明杭州市该时段人口呈现减速扩散态势;但2015-2016年,杭州市ROXY指数值转变为正,△ROXY值为负,说明该时期人口处于增速较低的集聚状态;2016-2017年该市ROXY指数值仍为正,说明人口仍呈集中分布于中心区的状态。

表3 长江经济带超大及特大城市ROXY指数和△ROXY的测量结果

续表

(二)城市群人口空间分布测度

根据《长江经济带发展规划纲要》所提出的“三极”:下游长江三角洲城市群、中游城市群和上游成渝城市群,以及“发挥上海、武汉、重庆的核心作用”,将上海、武汉、重庆分别作为“三极”的核心区,南京、杭州、合肥作为下游腹地,长沙、南昌作为中游腹地,成都、昆明、贵阳作为上游经济区腹地,从而以区块考察长江经济带整体的城市化发展进程。仍沿用上述ROXY指数模型,对权重(di)进行重置,将中心权重设置为1;腹地权重设置为0。分析结果表明(表4),除上游城市群未出现人口由中心重庆市向周边成都、昆明、贵阳扩散的现象外,长江中游城市群、下游长江三角洲城市群均出现了不同程度的人口由核心区向外围腹地扩散的现象。2014-2015年,长江经济带中、下游城市群的△ROXY指数值均为负,说明两城市群的人口均呈现出由中心向外围扩散的现象。但这一时期,下游城市群的ROXY<0,说明人口处于由中心市上海向外围区南京、杭州及合肥加速扩散的阶段。而中游城市群的△ROXY>0,说明处于人口由中心武汉向外围长沙及南昌缓慢扩散的时期。2015-2016年,长江中、下游两城市群的人口空间分布均呈现出由核心区向周边腹地的加速扩散阶段;2016-2017年,两城市群的人口分布仍延续了这一扩散状态。

(三)影响因素分析

1.数据来源与变量解释

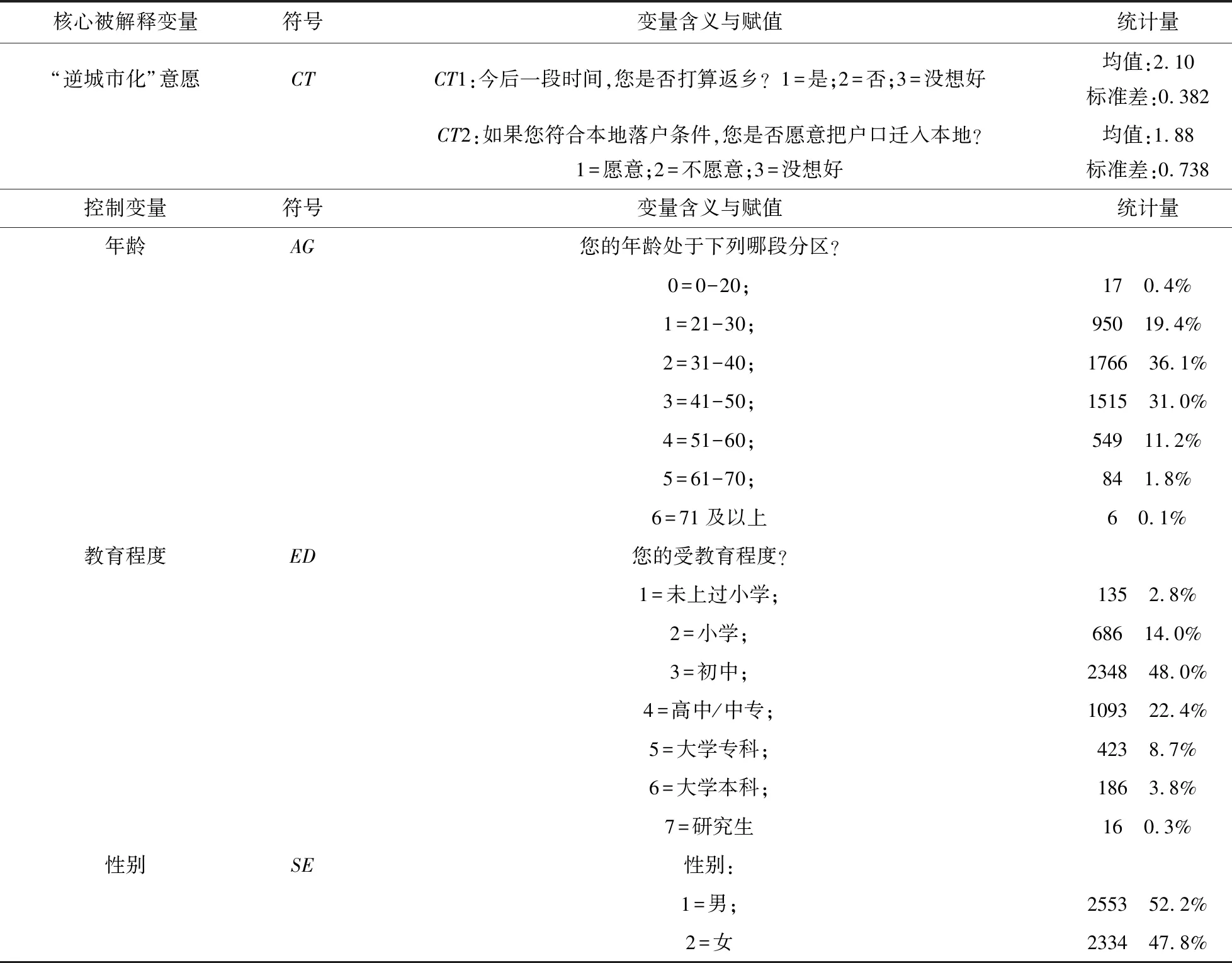

本研究的数据来源于2017年流动人口卫生计生动态监测数据。根据前文的人口空间分布“逆城市化”分析结果,已有7个城市初步显现出“逆城市化”端倪。因此,本文选取这7个城市2017年的流动人口数据作为样本进行分析,通过剔除漏选较多的无效问卷以及人员在流入地居留小于6个月的样本问卷,最终得到有效样本量4887个。其中,上海市有效数据为1493个,南京市为543个,合肥市为580个,南昌市为385个,武汉市为629个,长沙市为665个,成都市为592个。表5给出了相关变量的含义、赋值及描述性统计。

表4 长江经济带上中下游城市群ROXY指数及△ROXY的测量结果

表5 变量含义、赋值及描述性统计

续表

2.模型选择与模型评价

本文运用Partial Least Squares-Structural Equation Modeling(PLS-SEM:偏最小二乘—结构方程模型)方法,来分析政策因素、家庭因素、个体福利因素对人口“逆城市化”意愿的影响。PLS-SEM模型多用于组织行为学、市场营销学、管理信息系统学、经济学等学科领域,其优点主要集中于:没有对变量正太分布的严格要求;可以同时处理反映型(Reflective)及形成型(Formative)指标测量模式;在方法上,PLS-SEM模型要优于协方差结构方程模型,因为协方差结构方程模型在假定不满足的情况下会出现Heywood现象,即会出现不适当解或不收敛现象,而PLS-SEM模型通常能够避免这类现象的产生;此外,其在处理多重共线性问题上的表现也优于其他方法。在运用结构方程时通常需要考虑两类测量设定:反映性(RM)与形成性(FM)指标测量模式。但多数学者在分析过程中并没有对两种模式进行严格区分,以至于会导致参数估计偏误和模型设置错误。因此,本文根据Jarvis等总结提出的形成型与反映型指标测量模式的四项判定准则:考察潜变量与显变量的因果关系方向、判断显变量是否具有可替代性、显变量之间彼此能否共变、是否所有的显变量都要求具有相同的前提和结果,对本研究适用的指标测量模式进行了划分。其中,形成型指标测量模式适用于土地权益、家庭责任;反映型指标测量模式适用于社会融入、“逆城市化”意愿。由于AMOS、LISREL等结构方程模型分析软件均是基于反映型指标模型进行分析的,而形成型指标模型需要使用偏最小二乘法进行估计,因此,本研究选用WarpPLS 5.0软件,对流动人口的“逆城市化”意愿进行分析。

本研究首先对反映型指标测量模式的内部一致性信度、聚合效度(Convergent Validity)及区别效度(Discriminant Validity)进行考察。由于Cronbach’sα在PLS通径模型中存在低估显变量信度的可能,采取合成信度(Composite Reliabilityρ)指标的效果更好。因此,本研究也采用合成信度对社会融入和“逆城市化”意愿的信度进行测量,结果见表6,均大于0.7。聚合效应(Convergent Validity)主要是对潜变量的组内一致性、聚拢性进行测量,通过分析因子载荷(表7)可得出,依据分析结果,所有结果都超过了Hair等建议的0.5。区别效度(Discriminant Validity)表示在构念上不同的潜变量应表现出差异。为了使区别效度存在,Fornell和Larcker提出每一构念的AVE平方根必须大于构念的其他相关值,由表8可看出,所得结果均满足这一标准。对于形成型指标测量模式,Bagozzi指出信度、聚合效度及区别效度在评价形成型测量模式中并没有意义。因此,对于形成型测量模式,首先应对效度进行检验,具体通过测量变量对潜变量的权重显著性实现(表9),结果显示所有测量变量对潜变量的权重均显著。其次,运用方差膨胀系数(VIF)对测量变量之间是否存在多重共线性进行检验。测量结果(表10)显示,所有测量变量的VIF值均小于Petter等建议的低于3.3的要求,说明测量变量之间不存在多重共线性。最后,需要对模型整体的拟合优度进行测量,本文使用两个指标:结构模型内生潜变量的测定系数R2及预测相关性的重要衡量指标Q2进行检验。但是,Chin提出在包含FM测量模式的结构方程模型中,具有良好拟合优度的模型并不一定具有较高的R。因此,我们进一步考察预测相关性Q2,结果显示Q2=0.074,大于0,模型具有测相关性,说明模型具有一定的解释力。

表6 反映型指标内部一致性信度

表7 反映型测量模型因子载荷

表8 相关矩阵及区别效度检验

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.1%、1%、5%;AVE值在对角线上。

表9 形成型测量模型中测量变量对潜变量的权重显著性检验

表10 测量变量的多重共线性检验(VIF值)

3.实证结果分析

表11报告了政策、家庭及个体福利因素对“逆城市化”意愿的路径系数,通过结果分析可以得出以下结论:首先,户籍对“逆城市化”意愿的路径系数显著,方向为负,表明非农业户籍人口的“逆城市化”意愿低于农业户籍人口。而附着于户籍制度的土地权益与“逆城市化”意愿正相关,且路径系数显著,说明土地已经成为吸引、拉动流动人口“逆城市化”的重要因素。其次,家庭责任与“逆城市化”意愿显著负相关,说明家庭责任越大,流动人口逆向迁移的意愿越小,这可能是由于较大的家庭责任致使其外出打工以补贴家用。迁入地的子女教育困境与“逆城市化”意愿正相关且显著,在迁入地子女上学越困难,其返乡的意愿越强。子女教育作为一项重要的人口迁移考量标准,很多流动人口由于子女教育问题,迫于无奈,选择“离城返乡”。再次,净收入与“逆城市化”意愿负相关,在迁入地净收入越高,迁入者越愿意选择永久居留于迁入地。最后,社会融入与“逆城市化”意愿负相关,且路径系数显著,表明社会融入状况好的人更能够适应迁入地生活,更可能居留于迁入地,“逆城市化”意愿较弱;反之,则由于社会融入状况差,隔阂感的产生而选择逆向迁回流出地。值得注意的是,医疗保障条件与“逆城市化”意愿呈负相关,但结果并不显著。这可能是因为统计中年龄在40岁以下的人口占55.9%,人口年轻化致使医疗保险需求隐形化。

表11 政策、家庭及个体福利因素对“逆城市化”意愿的直接效应

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.1%、1%、5%。

四、结论与启示

本文首先基于城市发展阶段理论,利用ROXY指数模型,对长江经济带11市内部的“逆城市化”及上、中、下游城市群的人口空间分布进行了测度。其次,通过利用2017年流动人口卫生计生动态监测数据,构建结构方程模型,分析了政策因素、家庭因素及部分个体福利因素对流动人口“逆城市化”意愿的影响。研究结果表明:(1)人口迁移表现出流向及目的地选择的双重变化,“逆城市化”倾向明显。从长江经济带上、中、下游城市群来看,人口不再倾向于向城市群中心的超大城市聚集,而是选择向大城市及中等城市迁移;从城市内部看,人口的空间分布趋势发生了改变,由向中心区集聚转变为向外围区分散,城市周边的乡、镇人口将逐步增多,这样有助于疏解中心城区公共资源、住宅、交通等方面的压力,提升空间利用效率,加速城市提质升级。(2)城市群内部的“逆城市化”现象契合中心城市引领,大中小城市协同发展的共赢理念。从长江经济带内部上、中、下游城市群人口空间分布的状况来看,除上游城市群未出现人口空间分布由重庆向成都、昆明、贵阳扩散的现象外,其余中、下游城市群均出现了人口由中心市——上海市及武汉市,向周边长沙市、南昌市、南京市、杭州市、合肥市扩散的趋势。人力资本向周边城市扩散有助于撬动物质资本、财力、技术下沉至非中心城市,激发这些地区的发展潜力。(3)户籍制度以及附着于户籍制度的相对价值仍为人口自由流动带来阻滞,使“城里人难入乡,乡镇人难落户”。从“逆城市化”意愿影响因素来看,户籍仍是影响人口空间分布“逆城市化”的重要因素,其根源并不是户籍制度本身,而是附着于户籍上的相对价值。对于非农户籍人口来说,其在城市能够享受较为完备的基础设施建设及基本公共服务,同时,非农户籍人口无法在乡村购置房屋,实现久居,从而使其迁移意愿的相对“固化”,造成由城到乡的反向流动困难。而对于农业户籍人口来说,城市生活难融入,子女教育难实现,医疗保障难解决使其难以实现身份的转变,被迫离城返乡,进行“逆城市化”迁移。(4)土地权益对“逆城市化”意愿具有拉动作用,为乡村振兴带来新机遇。依附于户籍制度的承包地、宅基地可以带来一定的经济价值,特别是《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》中提出的“要鼓励村集体和农民盘活利用宅基地,可通过自主经营、合作经营、委托经营等方式,依法依规发展农家乐、民宿、乡村旅游等”,成为拉动农业户籍人口返乡创业的重要契机,为乡村的发展带来多种可能。(5)个体福利因素成为人口是否做出“逆城市化”迁移决策的重要考量,为基本公共服务的均等化供给提出新期待。净收入、医疗保障、社会融入等个体福利因素也纳入人口迁移决策的考量范围,成为影响人口“逆城市化”意愿的重要因素。这说明,收入只是人口做出迁移决策的部分原因,随着经济的发展,主要矛盾的转化,综合的个体福利水平成为引导人口迁移决策的重要因素。这就意味着,“逆城市化”趋势及人口的自由流动都急切需要基本公共服务供给实现城乡之间、区域之间、城市之间的大体均衡,使人们能够享受大体无差别的基本公共服务。(6)除考虑自身因素外,家庭责任及迁入地子女的教育问题也成为影响人口“逆城市化”决策的重要因素。家庭责任较大的流动人口被迫选择“背井离乡”、外出打工,以减轻家庭的经济负担,因此,其“逆城市化”意愿较小。但这一选择较易造成中小城镇,特别是乡村出现空巢老人和留守儿童等社会问题。下一代子女的教育问题同样是人口迁移的重要因素,在迁入地上学难,上学贵的问题依然是制约外地人口定居迁入地的重要障碍。

基于上述结论,本文认为以下问题值得进一步思考:第一,应正确认识并合理利用“逆城市化”趋势,使其成为城市群深入发展、大中小城市协调发展、乡镇有序发展的重要助推器。对于城市群而言,中心城市人群有序分散至外围城市,在一定程度上为这些地区引入了人力、物力、财力、智力、技术等资源,有助于新的城市增长极的显现,为城市群的深入发展及高质量发展助力;对于城市而言,“逆城市化”有助于分散超大城市、特大城市的人口压力、公共服务压力,疏解中心城区的非核心功能,防止大城市无序蔓延,为其更精准地定位城市功能,更精细地管理城市活动,更有针对性地提升科技创新及高端服务能力助力。中小城市作为人口的接收方,可利用人力资源的杠杆作用,引导物质资源向其中心城区进驻,盘活存量,寻找新的发展契机;对于乡镇来说,“逆城市化”能够带动一部分城市人口及农业转移人口到乡镇发展农家乐、民宿、特色小镇旅游等产业,促进新产业新业态的培育,形成新的经济增长极,促使乡镇经济向多元化发展。第二,应淡化户籍制度,进一步推进居住证制度,实现人口的双向自由流动。根据影响因素分析,附着于户籍制度的相对价值是影响人口“逆城市化”意愿的重要因素,为体现以人为本的发展理念,实现人口的双向自由流动,应剥离与户籍绑定的相对价值,使流动人口在迁入地能够享受应有的福利、待遇及保障,并最终实现人口的自由流动。第三,应进一步推进基本公共服务均等化策略,实现城乡之间、区域之间、大中小城市之间基本公共服务的大体均衡供给。随着经济结构的深度调整,社会结构的深刻变化,人口迁移的根本动因已不仅仅局限于净收入,而是更多地考虑与自身和家庭相关联的综合福利待遇。因此,要进一步缩小基本公共服务差距,从需求侧出发,以公众需求为核心,以公众满意为目标,针对急切的福利需求及特殊群体的具体要求制定相应的倾斜政策,率先促进教育、医疗保障、养老等领域的服务均等化。同时,要着力提升中小城市及乡镇的基础设施建设,改善交通运输网络,吸引各类城市人才及农业转移人口自发“逆城市化”,到中小城市及乡镇兼职或创业,引导要素在城市之间及城乡之间的合理配置。

注释

①王亚华、苏毅清:《乡村振兴——中国农村发展新战略》,《中央社会主义学院学报》2017年第6期。

②杨传开、朱建江:《乡村振兴战略下的中小城市和小城镇发展困境与路径研究》,《城市发展研究》2018年第11期。

⑤参见中华人民共和国国家统计局:2018年分省年度数据地区生产总值,http:/data.stats.gov.cn/easyqyery.htm?cn=E0103,2019年9月16日。

⑥⑦B. J. L. Berry, “Urbanization and Counterurbanization in the United States,”TheANNALSoftheAmericanAcademyofPoliticalandSocialScience,vol.451,no.1,1980,pp.13-20.

⑧A. J. Fielding, “Counterurbanisation in Western Europe,”ProgressinPlanning,vol.17, no.82,1982,pp.1-52.

⑨A. G. Champion, “Counterurbanization in Britain,”TheGeographicalJournal,vol.155, no.1,1989,pp,52-59.