多个大股东能提高公司治理效率吗?

2020-03-13潘小萍庄明明

■潘小萍,庄明明

本文以2003~2015年的2777家上市公司为样本,研究发现,相比于存在单一大股东的公司,多个大股东并存的公司具有显著更高的违规倾向,并且相比于非国有企业,这种效应在国有企业中表现更强。多个大股东与公司违规行为间的正向关系在更好的外部治理环境下得到显著缓解。进一步研究发现,多个大股东显著地提高了高管超额薪酬,为多个大股东加剧公司代理冲突,降低公司治理效率提供了证据。本文的研究加强了对中国制度背景下非控制性大股东治理效应的理解,为监管部门更有效地实施监管和上市公司优化股权结构安排提供了参考。

一、引言

公司的违法违规行为会造成一系列破坏性的经济后果,包括损害公司声誉,打击投资者的信心,增加公司融资成本、扭曲资源配置、降低公司价值(Palmrose et al.,2004;Yu&Yu,2011)等等。相比于资本市场发展成熟的国家,现阶段中国资本市场存在的诸多缺陷使得上市公司的违规行为更为普遍和严重。屡禁不止的上市公司违规行为造成了恶劣的社会影响,严重扰乱了资本市场的秩序。因此,研究公司违规行为,分析违规行为发生的机理和影响因素,对于监管部门更有效地实施监管,保护投资者利益,促进资本市场的健康发展具有重要的意义。

学术界对多个大股东的治理效应一直存在争议。一方面,多个大股东能够抑制控制性大股东的掏空行为,发挥对管理层的监督效应,提高公司内部人开展违规行为的成本,降低上市公司违规的概率。另一方面,多个大股东的异质性、利益的不一致性以及信息不对称的存在,会产生较高的沟通、协调成本,容易产生讨价还价和意见不一致的局面,降低股东决策效率和对管理层的监督效率;此外,受巨大的控制权收益的诱惑,多个大股东倾向于进行控制权争夺,不择手段地侵占其他股东的利益,这会极大地提高公司出现违规行为的概率。基于以上背景,本文试图探究多个大股东的治理效应。

本文的贡献主要体现在以下三个方面:第一,现有关于公司违规的研究,对股权结构特别是多个大股东并存的股权结构关注不足,本文从多个大股东的角度拓展了公司违规行为影响因素的研究;第二,“一股独大”的股权结构长期被广泛诟病,但本文的研究结果表明,多个大股东的股权安排也并不能改善我国上市公司的治理状况,反而会提高公司的违规倾向,本文的研究丰富了多个大股东股权结构经济后果的相关文献;第三,本文增进了对中国资本市场中大股东治理效应的理解,具有较强的政策含义。在我国的制度背景下,股权设置并不能从根本上解决公司治理问题,因而加强投资者保护制度的建设,完善公司治理中的约束机制以及发挥外部治理机制的作用显得更加重要。

二、理论分析与研究假设

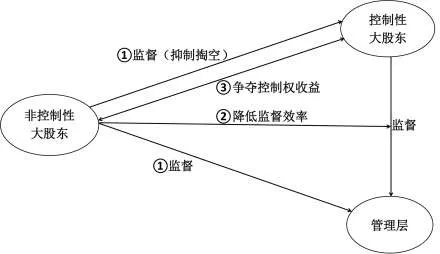

对于多个大股东在公司治理中所发挥的作用,现有文献存在不同的观点。图1为多个大股东的治理效应。在代理理论的分析框架下,控股股东为了攫取控制权收益,会以各种手段“掏空”上市公司,损害中小股东的利益。现有文献发现多个大股东的存在能够对控制性大股东发挥监督作用,抑制控制性大股东的“掏空”行为(如图1中的效应①)。在Bloch&Hege(2003)的博弈模型中,多个大股东为了在控制权竞争中赢得中小股东的支持,承诺不会侵害中小股东的利益,即多个大股东之间的竞争能缓解控制性大股东与中小股东间的代理问题。相关实证研究发现,多个大股东可以缓解公司和外部股东之间的信息不对称(Attig et al.,2009),抑制控股股东通过关联交易、资金占用、债务期限结构选择、盈余信息操纵(Boubaker&Sami,2011;Ben-Nasr et al.,2015)等方式侵害中小股东的利益。Gomes&Novaes(2006)指出,即使非控股大股东并非出于保护中小股东利益的目的,他们在争夺控制权过程中的讨价还价也有利于减少损害中小股东利益的决策,从而对投资者起到间接的保护作用。部分文献还发现多个大股东能降低公司股权融资成本(Attig et al.,2009;姜付秀等,2017)和债务融资成本(王运通、姜付秀,2017),提高投资效率(Jiang et al.,2018),改善公司未来业绩(Jiang et al.,2018),提升公司现金持有价值(Attig et al.,2013)和公司价值(Maury&Pajuste,2005;Attig et al.,2009)。

此外,多个大股东还可以直接对管理层发挥监督、约束作用,缓解股东与经理人之间的代理冲突。Edmans&Manso(2011)发现多个大股东可以通过“退出威胁”来约束经理人的自利行为,促使他们努力工作。公司违规行为产生的根源是上市公司内部人(控股股东、公司董事或管理层)为攫取私人收益而采取机会主义行动。公司内部人会对违规所能获取的收益和需付出的成本进行权衡,如前所述,多个大股东能够对控制性大股东和管理层发挥监督作用,进而提高开展违规行为的成本。此外,多个大股东可以通过抑制某些违规行为如关联交易、资金占用、盈余操纵等,降低违规的收益,因此有利于抑制公司的违规行为。为此,本文提出假设:

H1a:相对于单一大股东的公司,多个大股东的公司违规概率更低。

理论上,控股股东能够有效地监督管理层。然而,多个非控制性大股东的存在,却可能降低大股东的监督激励和监督效率(如图1中的效应②)。首先,多个大股东的存在会提高单个大股东实施监督的成本,加大实施监督所获取收益的不确定性,降低其对其他大股东和管理层实施监督的激励。在多个大股东的公司中,非控制性的单一大股东没有足够的投票权保证自己的提案绝对通过,如Chakraborty&Gantchev(2013)指出,当公司中存在多个大股东时,即使一个大股东掌握了管理层不当行为的有力证据,也没有足够的权利惩罚高管,其所做出的努力可能白费,因此实施监督的激励大大降低。其次,大股东间利益的不一致性以及信息不对称,会产生较高的沟通、协调成本,而处于信息优势的管理层可能会利用大股东间的利益冲突和意见分歧,向某些大股东提供误导性信息来削弱其监督作用(Cheng et al.,2015)。尽管多个大股东付出很高的信息沟通和协调成本,却很难达成一致意见(Chakraborty&Gantchev,2013)。Gomes&Novaes(2006)发现多个大股东共享控制权会产生讨价还价的问题,分歧带来了内耗成本,甚至会使公司丧失有利可图的投资机会。朱冰等(2018)发现多个大股东使公司对创新失败的容忍度降低,导致公司风险承担能力下降,抑制了企业创新活动。当大股东拥有不同的身份或特性时,他们的沟通和协调的成本会更高,导致监督效率的进一步降低。如Fang et al.(2018)发现,我国上市公司中,多个大股东显著提高了高管超额薪酬,并且当国有股东和非国有股东持股比例相当时,这种效应更加显著,说明多个大股东间的协调成本降低了监督效率,加剧了股东与管理层间的代理冲突。如恒大集团在2016年经过激烈的股权争夺,成为廊坊发展股份有限公司的第一大股东,却未能从第二大股东——国有独资企业廊坊市投资控股集团手中夺得公司的实际控制权。恒大集团投入大额资本时,廊坊发展的股价曾飙升至38.84元,然而股权争夺战后至今,廊坊发展的业绩和市场表现糟糕,一直处于“ST”状态。

此外,根据控制权收益理论,股东的控制权和现金流权之间的差异越大,所能获取的控制权收益越大,因此越有动机侵占其他股东的利益。相对于“一股独大”的公司,多个大股东的公司中,单个大股东的持股比例一般不会太高,但是如果掌握了公司控制权,就能够以较小的股权获取更大的控制权,能够撬动更多归属于其他股东的资源。朱红军和汪辉(2004)通过案例研究发现,在多个大股东的股权结构下,单个大股东面临更大的控制权收益的诱惑,于是为了获取巨额私人收益,各个股东展开激烈的控制权争夺(如图1中的效应③),进而利用控制权通过各种手段侵占其他股东的利益,导致公司经营状况和治理状况混乱①朱红军和汪辉(2004)通过案例研究发现,宏智科技在上市初期业绩表现出色,但上市后,公司中存在的多个大股东即展开了激烈的控制权争夺,一度出现了“两个股东大会、两个董事会、发布两份年度报告”的惊人局面,夺得控制权的大股东操纵董事会,通过各种违规手段“掏空”公司,受到监管部门处罚后公司业绩和市场表现一落千丈,仅上市一年多就进入了“ST”状态。。Bennedsen&Wolfenzon(2000)亦指出,股东间的冲突是存在多个大股东的公司所面临的重要问题,虽然理论上可以通过签订契约来缓解多个大股东间的冲突,但是在现实中的法律和制度框架下,这类契约往往很难达到前述效果。Faccioet al.(2001)比较了不同国家上市公司红利分配政策,发现多个大股东的出现加剧了亚洲企业中控制性股东对中小股东的利益侵占。陈国进等(2005)认为上市公司内部人控制权和现金流权之间的差额越大,内部人进行违规行为的收益就越大,进行违规的激励就越高。在我国法制不完善、投资者保护水平低、对违规行为的惩戒力度和执法力度较弱的背景下,多个大股东在巨大的控制权收益的驱动下,可能会不惜代价争夺控制权,以侵占其他股东的利益,这大大提高了公司出现违规行为的概率。

同时,由于多个大股东之间的冲突和控制权争夺会引起公司经营状况和治理状况的混乱,也会在一定程度上降低对管理层的监督效率,给管理层进行自利的机会主义行为创造了条件。综合以上分析,多个大股东对公司违规行为存在正反两方面的影响,需要进行实证检验。为此,本文提出竞争性的研究假设:

H1b:相对于单一大股东的公司,多个大股东的公司违规概率更高。

多个大股东对公司违规行为的影响在不同产权性质的企业中存在差异。一方面,多个大股东与公司违规行为的正相关关系在国有企业中可能表现更强,原因如下:首先,由于“所有者缺位”,国有企业面临严重的“内部人控制”问题,并且国有企业具有多元目标和政策性负担,内部人易产生“卸责”行为。当存在多个大股东时,单一大股东进行监督的能力进一步被削弱,加剧了代理成本;其次,国有股东和非国有股东追求的目标存在较大差异,他们之间的沟通、协调的成本更高(Fang et al.,2018),甚至会进行激烈的股权争夺,使公司治理状况混乱,导致监督效率的降低。

图1 多个大股东的治理效应图示

另一方面,多个大股东与公司违规行为的正相关关系在国有企业中可能表现得更弱。首先,我国是新兴市场国家,现代企业制度起步较晚,内外部治理机制常常失效,在这样的情况下,行政监督仍然是国企治理的重要手段(钟海燕等,2010)。由于国有企业高管的任免权掌握在政府手中,政府在行政上的“超强控制”有利于抑制国企内部人的机会主义行为。当存在多个大股东时,国企内部人员面临的监督增强,这有利于代理成本的降低。其次,随着国企改革不断深化,国企的公司治理状况得到改善,杨兴全和尹兴强(2018)研究发现,国企混改中国有资本与非国有资本的制衡作用能有效缓解代理问题。

综合以上分析,本文提出以下竞争性的研究假设:

H2a:相对于非国有企业,在国有企业中,多个大股东与公司违规的正向关系更加显著。

H2b:相对于国有企业,在非国有企业中,多个大股东与公司违规的正向关系更加显著。

三、数据说明、检验模型与变量设定

(一)样本选择与数据来源

本文以2003~2015年我国沪深A股上市公司为初始研究样本,财务数据来源于CSMAR数据库。虽然本文能够获取最新的上市公司违规数据(截至2018年12月31日),但是现实中上市公司发生违规行为到被稽查往往需要一定的时间。故,本文参照现有文献做法,将研究区间终结年份定为2015年。本文基于CSMAR数据库的股东信息数据识别上市公司的股权结构,参照朱冰等(2018)研究,将作为一致行动人的股东持股数量合并,将其视为一个股东。公司违规的样本来源于CSMAR数据库,包括在信息披露、公司经营和高管行为等方面存在违法违规行为,受到证监会、证券交易所、财政部、公安机关等机构公开谴责或公开处罚的公司。

本文根据研究需要对初始研究样本进行如下筛选:(1)剔除金融行业的样本,因为金融行业公司的财务数据与其他行业的公司不可比;(2)剔除第一大股东持股比例低于10%,即公司不存在本文所界定的大股东的样本;(3)由于被证监会特别处理(ST或PT)的公司,其经营状况及财务数据存在“异常”,本文将此类样本剔除;(4)剔除相关数据缺失的样本;(5)为消除极端值的影响,本文对所有的连续变量进行了1%和99%分位点的Winsorize处理。本文的最终样本包含2777家公司。

(二)检验模型

为了检验多个大股东的股权结构对公司违规行为的影响,本文设定如下基准回归模型:

模型(1)中,i和t分别表示公司和年份,Fraud表示公司违规变量;Multi表示多个大股东变量;ControlVars表示控制变量集。模型中控制了年度固定效应(YearDum)和行业固定效应(IndDum);ε为随机误差项。由于因变量Fraud和自变量Multi均为非连续的哑变量,本文采用Probit回归方法估计模型(1)的参数。

(三)变量设定

1.公司违规的度量

参照 Khanna et al.(2015),本文定义公司是否违规Fraud为哑变量,若公司存在违规行为并被查处,则Fraud在违规当年取1,否则取0。如监管部门于2015年发布处理公告称某上市公司2012、2013年存在违规行为,则该公司Fraud变量在2012、2013年取值为1,其他年份取值为0。

2.多个大股东股权结构的度量

Multi为公司是否具有多个大股东的哑变量。现有文献对大股东的界定存在一定差异,在我国,由于持有公司超过10%的股东一般可向上市公司派出至少一名董事,甚至向上市公司派出高管,参与公司决策和经营管理(姜付秀等,2017)。同时,我国《公司法》规定,持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开甚至自行召开临时股东会议。因此,本文将大股东界定为持有公司股份不少于10%的股东①在稳健性检验中,本文也以5%作为大股东持股比例的界定标准,检验结果不变。。

3.控制变量

本文在模型中加入了一系列现有文献发现的可能会影响公司违规行为的控制变量:在公司经营状况方面,本文控制了公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、资产收益率(Roa)、营业收入增长率(Growth)、托宾 Q值(Tobin_Q);现有文献发现股票收益率以及收益波动率与公司的诉讼风险相关(Johnson et al.,2007),股票交易换手率与违规被稽查的可能性正相关(Wang et al.,2010),因此本文将股票年度收益率(Yreturn)、股票交易换手率(Turnover)、股票收益波动率(Sd_ret)加入控制变量。在公司治理方面,本文控制了股权集中度(Shrhfd)、董事会规模(Bsize)和独立董事比例(Inratio)。主要变量的定义如表1所示。

表1 主要变量的定义

续表1

四、实证结果及分析

(一)描述性统计

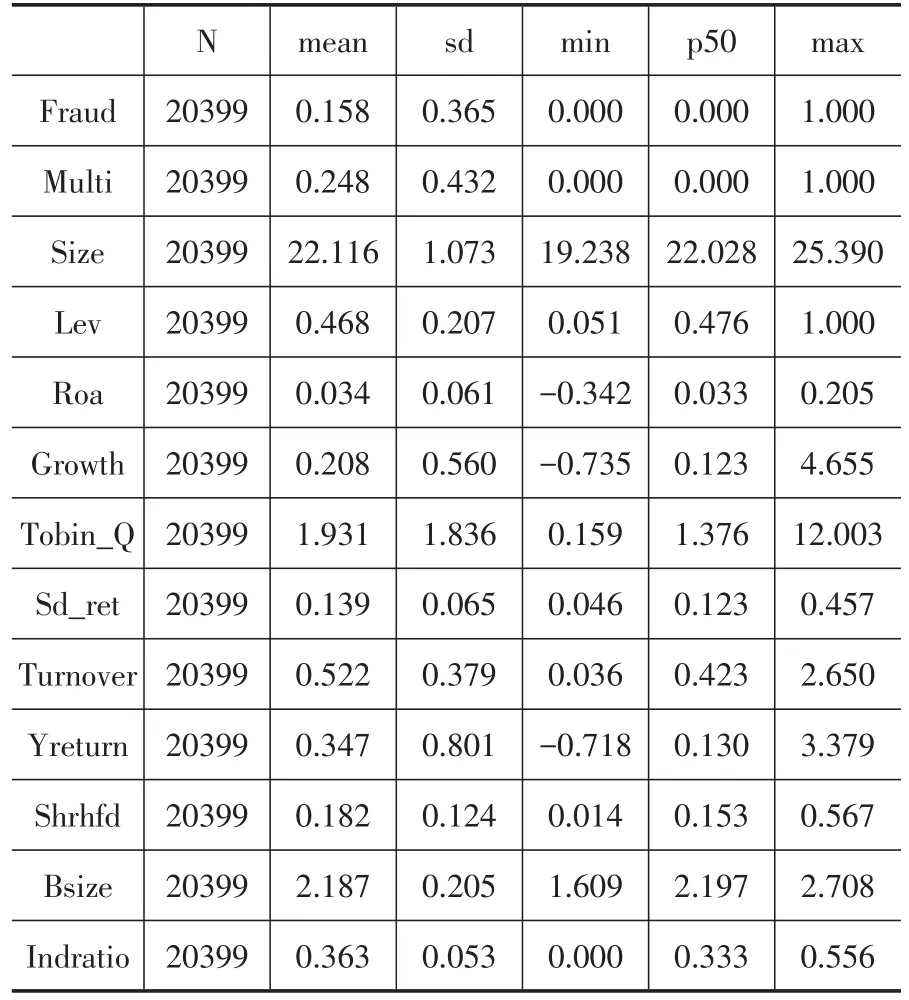

本文主要变量的描述性统计如表2所示,从总体上看,公司违规(Fraud)样本均值为0.158,多个大股东(Multi)的均值为0.248,表明具有多个大股东股权结构的样本平均占总样本的24.8%,与朱冰等(2018)的统计结果一致。其余变量的描述性统计结果不再赘述。

表2 主要变量的描述性统计

(二)多个大股东与公司违规行为:基准回归结果

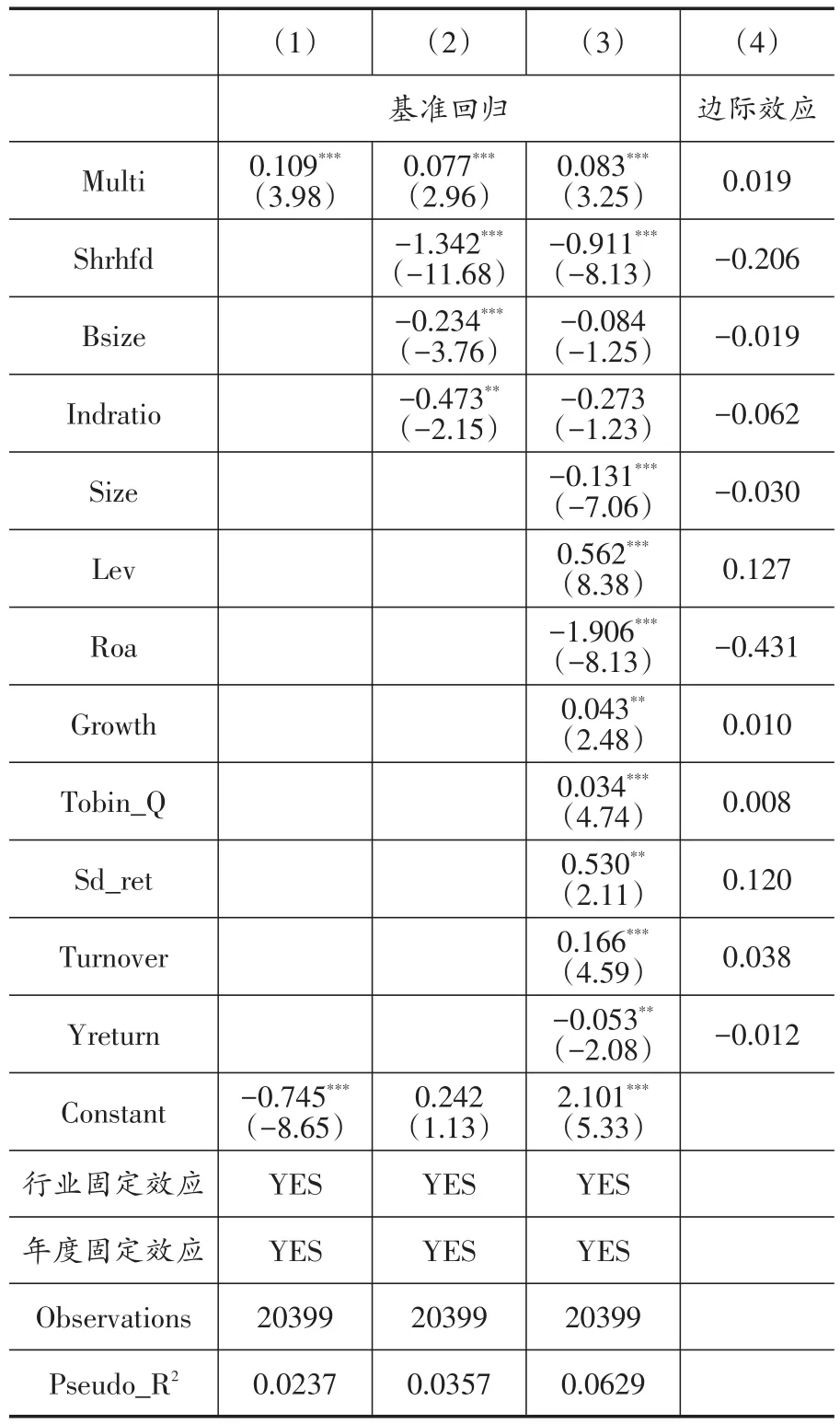

本文通过模型(1)检验多个大股东(Multi)对公司违规行为(Fraud)的影响,实证结果如表3所示。第(1)列单独检验了多个大股东对公司违规的影响,结果显示:二者呈现显著的正相关关系;第(2)列进一步考虑了股权集中度和董事会规模、独董比例等公司治理特征,同样发现多个大股东与公司违规呈显著的正相关关系;最后,本文在第(3)列综合考虑了公司治理状况、公司经营状况、诉讼风险,回归结果仍然表明多个大股东显著提高了公司违规概率,验证了假设H1b。从第(4)列报告的边际效应可看出,拥有多个大股东的公司违规的概率比单一大股东的公司高1.9%。

●While sowing highland barley, mix its seeds with husks. The interpretation of locals is, “ask pests to eat husks instead of the seeds of highland barley”.

控制变量的系数估计结果与现有文献基本一致。公司规模(Size)、资产收益率(ROA)、股票年收益率(Yreturn)与Fraud显著负相关,说明规模较大、经营业绩较好的公司违规概率较低;资产负债率(Lev)、公司股票换手率(Turnover)、公司股票收益率标准差(Sd_ret)与Fraud显著正相关,说明公司的财务风险、诉讼风险越高,违规概率越高。整的稳健标准误计算的z值。*、**和***分别表示检验统计量在10%、5%和1%的水平上统计显著。模型中控制了年度固定效应和行业固定效应。下同。

表3 多个大股东与公司违规行为:基准回归结果

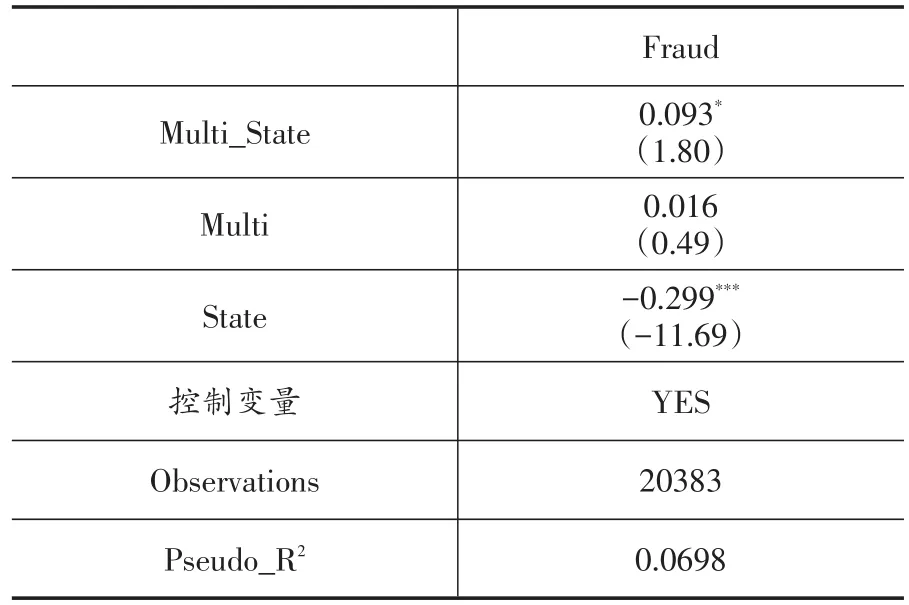

(三)产权性质的影响

本文定义国有企业的哑变量State,若公司为国有企业则取值为1,否则取值为0。表4显示,交乘项(Multi_State)的系数显著为正,说明多个大股东与公司违规行为的正相关关系在国有企业中表现更强,验证了假设H2a,也符合H1b的理论预期。相对来说,国有企业面临更严重的“内部人控制”问题,当存在多个大股东时,单一大股东的监督能力进一步被削弱,加剧了代理成本。并且,国有股东和非国有股东追求的目标存在较大差异,他们之间的沟通、协调成本更高(Fang et al.,2018),甚至会进行激烈的股权争夺,使公司治理状况混乱,导致监督效率的降低,提高了公司出现违规行为的概率。

表4 多个大股东与公司违规:产权性质的影响

(四)外部法律制度环境的影响

法律制度是一项重要的外部治理机制,本部分考察了多个大股东对公司违规的影响在不同的法律制度环境中的异质性。本文采用王小鲁等(2017)编制的“市场化总指数(MKS)”和“市场中介组织的发育和法律制度环境指数(LE)”作为上市公司所在省份法律制度环境的衡量指标,两个指标的值越大表明上市公司所在省份的法制制度环境越好。

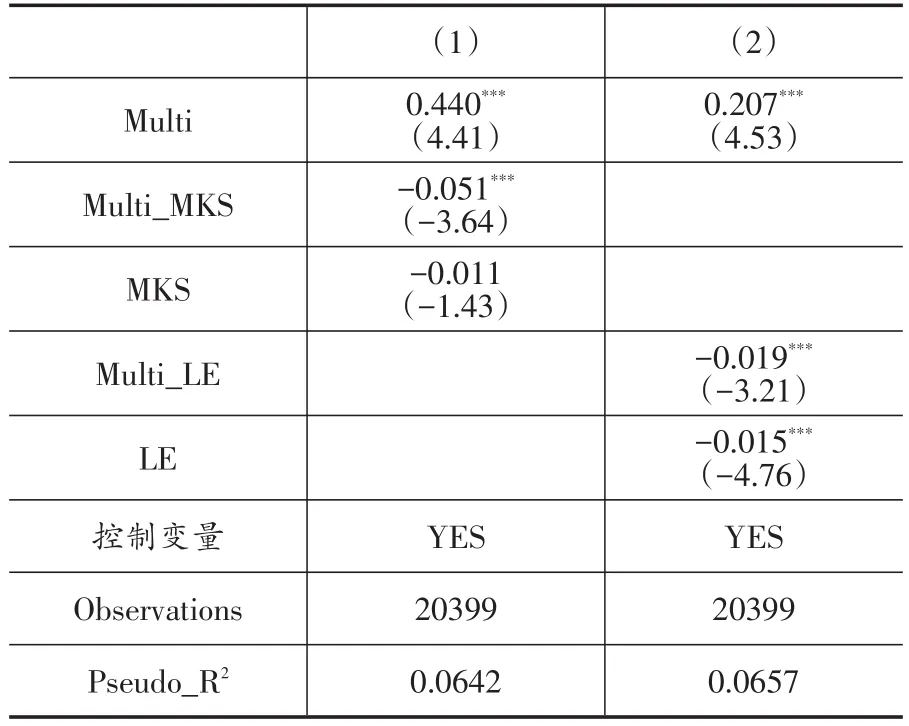

由表5列(1)和列(2)可知,多个大股东与“市场化总指数”的交乘项(Multi_MKS)以及与“市场中介组织的发育和法律制度环境指数”的交乘项(Multi_LE)的系数呈负相关,且均在1%水平上显著,说明在好的法律制度环境下,多个大股东与公司违规间的正向关系得到显著缓解,外部治理机制弥补了公司内部治理机制的不足。

表5 多个大股东与公司违规:外部法律制度环境的影响

(五)多个大股东的监督效率:对高管超额薪酬的影响

前文验证了多个大股东显著提高了公司违规的倾向,本部分检验多个大股东是否通过影响股东与高管间的代理冲突作用于公司违规行为。具体地,本部分主要检验多个大股东对高管超额薪酬的影响。高管超额薪酬是管理层寻求私人收益的一个重要渠道,高管超额薪酬提高,说明股东对高管的监督效率下降,代理成本增加(Fang et al.,2018)。

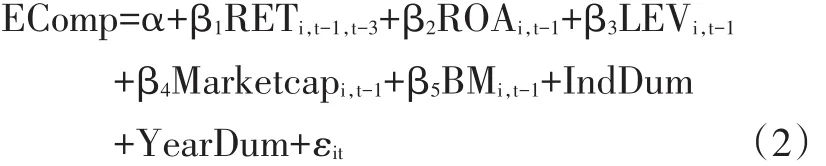

本文采用模型(2)来计算高管超额薪酬。式中EComp为公司实际高管薪酬,等于高管前三名薪酬总额的对数;RET为公司近三年的年股票收益率(考虑再投资)之和;ROA为资产收益率,LEV为资产负债率,定义与表1一致;Marketcap为公司权益市场价值的对数;BM为股东权益账面价值与股票总市值之比;此外,模型还控制了行业和年度固定效应,用残差项ε来衡量高管超额薪酬(EEcomp)。为缓解内生性问题,模型(2)除RET外的所有解释变量均滞后一期。

参照Fang et al.(2018),为检验多个大股东对高管超额薪酬的影响,设定如下模型:

模型(3)中,EEcomp为高管超额薪酬,ControlVars表示控制变量集,包括一系列已有研究发现的对高管超额薪酬产生影响的变量:公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、资产收益率(Roa)、营业收入增长率(Growth)、托宾 Q值(Tobin_Q)、股票收益波动率(Sd_ret)、股权集中度(Shrhfd)、董事会规模(Bsize)和独立董事比例(Inratio),相关变量的定义与表1相同。

表6 多个大股东的监督效率:对高管超额薪酬的影响

由表6的结果可知,多个大股东对高管超额薪酬的回归系数为正,并且在1%水平上显著,说明了多个大股东的股权结构增加了协调成本,恶化了股东和管理层之间的代理冲突,为解释多个大股东提高公司违规倾向的渠道提供了证据。

五、稳健性测试

(一)内生性问题控制

1.控制公司违规历史

本文将公司违规历史的哑变量Fraud_his作为控制变量加入基准回归模型(1)中。若公司在以前年度出现过违规行为并被查处,则Fraud_his取1,否则取0。如果本文的主要结论是由遗漏变量驱动的,那么Fraud_his进入模型(1)后将会吸收多个大股东与公司违规之间正向关系的大部分信息,从而Multi的系数将不再显著(Chou et al.,2014)。检验结果如表7列(1)所示,在控制了违规历史后,多个大股东与公司违规间的关系仍然显著为正,说明了本文主要结论不是主要由遗漏变量驱动的。

2.工具变量的两阶段最小二乘法

借鉴Kim&Lu(2011)和陆瑶等(2012),本文以“上市公司所在地区过去五年多个大股东类型的公司平均占比”作为多个大股东(Multi)的工具变量(Multi_IV)。Multi_IV满足工具变量的相关性和外生性条件:一般而言,由于投资偏好的存在,上市公司的股权结构通常和所在地区公司的股权结构相关,但地区的平均股权结构并不会直接影响该公司的违规倾向,该公司的违规倾向也不太可能会影响地区的平均股权结构。表7中第(2)列为工具变量2SLS回归的第一阶段结果,工具变量的估计系数为0.086,在1%水平上统计显著,说明所选取的工具变量与内生解释变量(Multi)显著正相关。第(3)和第(4)列分别报告了工具变量2SLS估计的第二阶段回归结果和线性概率模型(LPM)的回归结果,多个大股东(Multi)估计系数分别为1.585和0.401,均在1%水平上统计显著,再一次验证了多个大股东显著提高了公司违规倾向,与假设H1b一致。

表7 多个大股东与公司违规行为:内生性问题控制

(二)其他稳健性检验

本文还进行了其他的稳健性检验,具体包括:(1)改变多个大股东的界定标准,借鉴姜付秀等(2017),同时以持股5%作为大股东的判定标准;(2)参 考 Attig et al.(2009),将 多 个 大 股 东 数 量Multi_num作为因变量;(3)将多个大股东和所有控制变量都滞后一期,对基准模型(1)进行重新估计;(4)将第一大股东持股比例超过50%的样本剔除;(5)为避免样本筛选可能造成的误差,不剔除金融行业以及被证监会特别处理(ST或PT)的公司,采用全部样本对基准模型(1)进行重新估计;(6)股权分置改革的影响对公司股权结构的影响具有不确定性,借鉴Fang et al.(2018),将研究区间分为2005~2015年。此外,考虑到新会计准则实施和金融危机可能产生的影响,将研究区间分别设为2007~2015年和2009~2015年。稳健性检验结果见表8,主要结论仍与前文一致。

表8 其他稳健性测试

续表8

六、研究结论和政策含义

本文以2003~2015年中国A股上市公司为样本,考察多个大股东的股权结构对公司违规行为的影响,研究发现:第一,相比于存在单一大股东的公司,多个大股东并存的公司显著具有更高的违规倾向;第二,相对于非国有企业,多个大股东与公司违规行为的正相关关系在国有企业中显著更强;第三,进一步的,本文考察了多个大股东对公司违规行为的影响在不同的外部治理环境中的异质性。研究发现,更好的法律制度环境显著缓解了多个大股东与公司违规行为间的正相关关系;第四,多个大股东显著提高了高管超额薪酬,说明多个大股东间存在的协调成本,降低了对管理层的监督效率,恶化了股东和管理层之间的代理冲突。

多个大股东并存的股权结构在世界范围内普遍存在,在不同的制度环境和投资者保护水平下,研究控制权在多个大股东之间分配对公司治理的影响具有重要的意义。长期以来,我国上市公司“一股独大”的股权结构被广泛诟病,现有部分文献发现多个大股东能够产生积极的治理效应,却忽视了其可能产生的负面治理效应。本文的研究丰富了多个大股东股权结构经济后果和公司违规行为影响因素的相关文献,增进了对中国资本市场中大股东治理效应的理解。同时,本文的研究发现具有明晰的政策含义:首先,有关部门在对上市公司实施监管及引导上市公司形成合理的股权结构时,不应忽视多个大股东的负向治理效应。近年来,我国监管部门积极举措,如推进公司股东大会网络平台的建设,鼓励非控制性大股东参与公司治理。然而,本文发现:第一,在我国法制不完善、投资者保护水平低、对违规行为的惩戒力度和执法力度较弱的背景下,多个大股东会加剧公司违规行为,产生负面的公司治理效应,这为监管部门综合考虑不同股权结构的影响,采取应对措施,实施更有效的监管提供了有益参考;第二,上市公司应构建合理的股权结构,在股权结构改革或引入外部战略投资者时应综合权衡非控制性大股东带来的成本和收益,防范多个大股东对公司治理产生的负面影响;第三,鉴于多个大股东加剧公司违规行为的效应在国有企业中显著更强,我国应进一步深化国有企业改革,充分认识并重视多个大股东的负向治理效应,改善国有企业的公司治理状况,防范国有企业违规行为加剧的现象;第四,好的外部治理环境能够弥补内部治理机制的不足,我国应继续加强法律制度建设,促进各地区市场化程度提高,让外部机制发挥积极的治理效应。