“水土不服”的木兰

2020-03-12周诗羽

【摘要】 尽管迪士尼重金打造的真人电影《花木兰》汇集了众多华人明星,这部“中国公主”大片却在内地市场意外遇冷。本文从跨媒介二次编码的视角出发,对此影片在国内“水土不服”的原因进行分析。本文认为,在多元文化和女性觉醒的表层叙事下,电影实际上表现出挪用中国元素的随意态度与摇摆的女性主义立场,隐藏其后的“西方中心主义”思维定势正是《花木兰》遭到中国观众批评的深层原因。

【关键词】 真人电影《花木兰》;跨媒介改编;二次编码

[中图分类号]J90 [文献标识码]A

万众瞩目的真人电影《花木兰》在迪士尼的流媒体平台Disney Plus以付费点播的形式上线后一直表现亮眼,首个周末就使这款流媒体APP的下载量狂涨了68%,用户在平台上的花费更是翻了将近一倍。国外影评网站和电影杂志也大多给出了正面的评价,认为这部场面宏大的影片值得一看。然而,汇集了刘亦菲、甄子丹、巩俐等多位顶级华裔演员的《花木兰》在中国内地市场却出人意料地遭到了冷遇,上映后的票房和口碑都不如预期,网络评分更是一路下滑至及格线以下。针对此片在内地市场口碑滑坡的现象,本文将从跨媒介二次编码的视角挖掘真人版《花木兰》在重构“木兰代父从军”这个中国故事的过程中存在的问题,分析这部电影在中国市场水土不服的原因。

一、跨媒介二次编码

此部影片在1998年经典动画《花木兰》的基础上进行真人版翻拍,是一次典型的跨媒介改编。亨利?詹金斯指出,“跨媒介叙事”不是一个故事在不同媒体平台的简单复制,创作者必须重视不同媒介的特性。作为一种非真实影像,动画片天然具有虚幻性,所以无论多么夸张的情节也易被观众所接受。而真人电影大幅提升了真实感,真人演员和实景拍摄的存在尤其产生了模糊虚拟与现实界限的效果。当花木兰的故事从动画形式转换到真人电影时,其“故事世界”的建构方式也从“虚幻”走向了“拟真”。[1]135-138这种叙事上的“超真实性”使观众对真人电影的故事逻辑和人物形象有更高的期待。

真人版《花木兰》不仅涉及到跨媒介改编,它同时也是二次编码的产物。斯图亚特·霍尔把电视话语的生产与传播划分为编码、成品和解码三个阶段:以《花木兰》为例,“编码”指的是创作者利用电影这个媒介整合已有信息,再根据自己的立场生产新的意义的过程;“成品”是电影作品完成阶段;“解码”则指受众依据各自的“码本”——也就是已经存在的文化框架——接收电影的信息,然后进行解读。因此,电影信息到达观众的过程“并不是单纯的接收过程而是意义的再生产过程”。[2]68在跨文化影视传播中,由于编、解码双方存在文化背景和语言符号体系等方面的诸多差异,意义的生成还需要经历二次编码,即“将可被一般受众接受的信息,转变为可被他国受众或全球受众接受的信息”。[3]118《花木兰》也采取了这个编码策略,通过重构原有的“木兰从军”故事,试图使这个古老的东方传奇转变为一部符合全球观众观影习惯的作品。

自20世纪90年代起,迪士尼就率先推出全球化战略,将视野投向西方文化之外的多元文化。迪士尼的制作模式是一方面在影视作品中加入具有影响力的异域文化来吸引西方世界以外的观众的兴趣,另一方面在故事情节与人物刻画中突出符合美国社会主流意识形态和普世价值的主题,再加上多元文化和女性主义等迎合时下潮流的议题,从而生产出通行世界的作品。那么,《花木兰》这部改编自中国故事的电影为什么会在孕育它的故土面临“水土不服”的窘境呢?原因是在此次跨媒介二次編码过程中,迪士尼惯用的族裔和性别两大法宝在中国市场失灵了。

二、中国元素的文化挪用

遭到中国观众批评较多的地方之一就是影片开头浓墨重彩展示的民间生活。与1998年动画版里抽象的院落不同,此次真人电影把木兰的家非常具象地设定在中国观众都很熟悉的传统民居建筑——福建土楼里。众多的花家宗亲们聚居于这种规模宏大的圆形建筑群中,并把祠堂看作建筑的核心,这种居住方式体现的是中国古代社会的宗族家长制文化。土楼的圆形庭院构成了一个类似于“全景敞视监狱”的结构,使得院中所有人的言行都暴露在族人无处不在的审视中。影片用福建土楼来象征中国传统建筑,一方面是利用其聚族而居的特征暗示花木兰面对的强大的宗族法度力量;另一方面,土楼里其乐融融、丰富多彩的生活也使电影从一开始就带上了一抹东方古国特有的血脉相连、亲情相依的温暖色彩。但是,由于这种土楼从宋元时期起才在福建地区出现,而花木兰作为一位生活在北魏、代父从军击败北方游牧民族柔然族的巾帼英雄,无论是从时间上还是空间上来说都不可能住在福建土楼里。真人电影的“拟真”特性强烈地凸显出电影叙述的不合理,这就导致中国观众不仅没能对这种传统建筑产生共鸣,反而从观影的一开始就感觉“出戏”。很显然,迪士尼并不在意土楼的来历,也不关注它出现在电影中的合理性。导演的意图是通过调用这一中国文化符号来唤起西方观众对神秘东方的想象,迎合观众对异国情调的猎奇心理。正如后殖民主义理论家爱德华·撒义德所指出的,这种出于自身主观动机对异质文化进行的改造,是处于强势地位的西方人对东方文化的“有意误读”。[4]15韩晓强把电影对中国传统建筑的“误读”看作是一种“典型的好莱坞地图术:提供一种‘世界架构,这种世界架构只需要提供一种中国地域的‘感觉,能帮助全球观众理解这种空间并塑造与之相关的角色即可”。[5]67与好莱坞影片中的唐人街类似,《花木兰》里的民居实质上是被“创建”的想象地理,无法再现现实世界中某处真实的地方。但是“世界架构”的关键在于是否遵从了现实的逻辑,想象地理必须被认真地“搭建”起来。显然,《花木兰》真人电影体现了这种地图术的弊端,该片对中国文化的改造流露出“西方中心主义”的傲慢,即将中国看作“他者”,也就是被“围观和点评的对象”。[4]15这种居高临下的态度自然是如今在全球电影市场上占据举足轻重地位的中国观众所无法接受的。

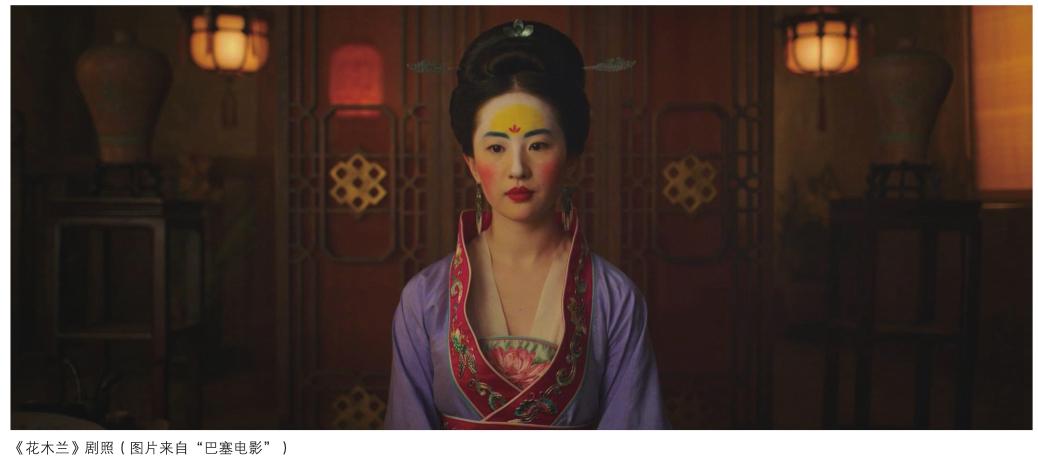

同样受到诟病的还有电影中人物的服饰和妆容。迪士尼公主系列电影一向以华丽梦幻的服装为招牌,多位造型师曾获得奥斯卡金像奖最佳服装设计奖提名。《花木兰》的服装设计师是获得过艾美奖提名的德国设计师戴盖勒,发型和妆容则由具有华裔血统的新西兰造型师库姆打造。当两位造型师在洛杉矶全球首映会上接受媒体采访时,她们都提到自己为了解中国文化,参观了欧洲各大博物馆的中国展品,还花了三周的时间在北京、上海和西安学习中国艺术和历史。[6]与她们在访谈中一再强调尊重中国文化的言论相反,电影最终呈现出的服饰和妆容却体现了造型师挪用、拼贴文化元素的随意态度。木兰相亲时画在额头的黄色和红花融合了唐代仕女的“鹅黄”和“花钿”,以及南朝寿阳公主的梅花妆,服装则参考了汉服。巩俐饰演的女巫造型参考了唐朝画家周昉创作的仕女图,起源于清代中期的京剧中的丑角面具和现代美国时装。李连杰饰演的皇帝甚至因为与西方流行文化中最著名的亚洲反派角色傅满洲具有形象上的相似,从造型发布后就引起了涉嫌种族歧视的争论。

与从中国文化中提取福建土楼这一符号的做法相似,《花木兰》团队在设计造型时拼接不同时期、不同类型的文化元素的行为反映了其文化挪用的思维定势。文化挪用是不同“符号系统和文本之间的跨界互动和流通转换”,具体来说,是指“把一个文本整体或部分元素从原语境中抽离、提取出来,并将其置入一个全新的语境中,利用截然不同的语境和理解结构造成原文本意义的改变或‘语义转换”。[7]66-71尽管电影团队专门对中国文化做过研究,但是他们采取的方式是挪用不同时期的绘画、雕塑等元素,将这些元素从中国文化的“原语境”中抽取出来,然后置于以迪士尼为代表的美国白人主流文化的新语境里。在二次编码中,“文化挪用”这种表现手法其实并不是必然会造成负面结果。比如梦工厂出品的《功夫熊猫》系列电影也对“国宝熊猫”和“中国功夫”这两个家喻户晓的中国文化符号进行了挪用,通过“深度本地化”的方式“基本上克服了东西方之间的文化障碍, 在显性与隐性两个层面上宣扬了中国民族文化”[8]125-127,因而获得了全球票房的大丰收。与之相比,《花木兰》的主要问题在于打着“尊重历史”的旗号,却从西方视角出发随意拼贴中国传统文化中的元素,对中国文化进行有意的改造,从而强调了中国文化的“他者”气质。电影中的文化挪用忽略了中国观众的审美习惯,令观众产生“这根本不是中国”的不适感。正如汉学东方主义学者伏科维奇所揭示的,西方流行电影对中国文化元素的借用实质上是西方全球化视角下对中国文化的再创造,也是其自身相对于中国文化的优势地位的再巩固。[9]135-140隐藏在二次编码后的“西方中心主义”思维定势正是导致中国观众对此真人电影不满的深层原因之一。

三、摇摆的女性主义立场

作为一部由女性导演的电影,真人版《花木兰》比1998版动画更加注重从女性视角重述这个故事。摒弃了动画片的音乐和喜剧元素,真人版电影着重刻画花木兰从一个叛逆的待嫁女儿变成一名勇敢的女战士和女将领的过程,是“一部女性成长的史诗”。[10]在动画版鼓励女性做自己的主题的基础上,真人电影加深了对女性力量觉醒的刻画,呈现出的不再只是一个“谁说女子不如男”的故事,而是一段木兰逐渐学会认同女性力量的旅程。正如导演妮基·卡罗所说:“木兰最后取得胜利是因为她意识到自己作为女性的力量,并且学会了正确使用它。”[11]木兰在这段旅程中得到的最珍贵的领悟就是女性与男性都拥有潜力,而隐藏真实的自己只会限制女性的力量。但是与这一显而易见的女性主题矛盾的是,电影时常在以现代女性话语为核心的女性觉醒与以传统父权制为中心的忠孝文化之间摇摆。下面笔者将通过分析真人版电影在98版动画片的基础上做出的三处重要改编来阐释新版《花木兰》如何从女性主义的视角进行编码,并揭示这些改编实际上反映了电影摇摆的女性主义立场。

与动画片相比,真人版电影改动较大的地方之一是把木兰塑造成一位天生具有强大的“气”的战士。动画版中的木兰只是个平凡的少女,后来通过在军中的刻苦训练才具备上阵杀敌的能力。而从真人版电影一开始,我们就看到年幼的木兰已经能够熟练地舞剑,甚至可以在屋顶上奔跑。看到天赋异禀的女儿,她的父亲在自豪的同时更多的却是为女儿的未来感到担忧:“你能告诉她只有男子才能使用‘氣,若女子使用,则可能蒙羞、受辱甚至被流放吗?祖先们,这话我说不出口。”父亲的这段自问自答从电影开场的第一分钟起就揭露了性别话语之间的矛盾与冲突,把性别问题置于整个叙事的核心。这里我们可以看到新版花木兰与《冰雪奇缘》中的艾尔莎存在形象上的相似之处:同样因为与生俱来的能力而不被世人接受,她们都被迫选择隐藏和压抑自己的本性。与高歌“Let it go”释放自我的艾尔莎一样,花木兰只有在挣脱束缚、放弃伪装后才能使用被压制的力量。但是,当因为勤勉训练才蜕变为一名合格战士的木兰变成天生神力的“女超人”后,她与普通观众之间的距离就被拉大,并且削弱了角色与观众的情感联结。动画版中的木兰并不是战士中最强大的那个,因此她获得成功依靠的是智慧。不管是利用重物爬旗杆取箭,还是灵机一动借助扇子打败使用蛮力的单于,木兰都展现出一个平凡女孩的光芒,让观众能够从她的成长中感受到共鸣,并将自己对成长的渴望投射到她身上。与之相比,由于真人版木兰一出场就是拥有“气”的超级英雄,面对的最大难题就是隐藏自己的力量,她的强大反而弱化了女性成长的主题,使这个角色变成了在体力和智力上都优于男性的完美英雄。这种对花木兰的“神化”看似是一种突破,实际上抹掉了人物的成长和历练,把木兰的成就都归功于天赋,因此反而消解了她身上的女性主义光辉。另一方面,作为一种具有女巫属性的西方式元素,“气”在某种程度上已经“改变了人物属性,将花木兰从中国传说中的女英雄改造成世界性童话中的迪士尼公主”。[5]66

真人版电影的第二处重要变动是将动画片中花木兰因为受伤而意外暴露身份的情节改成为了使用“气”主动恢复女性装扮。导演的用意是强调“真”的重要性,说明木兰只有摆脱束缚,接受真实的自己才能发挥潜能。正如性别研究学者所指出的,女扮男装的情节实际上强化了“性别制度对角色文化属性的设定”。[10]如果说《木兰辞》中女扮男装十二年的花木兰只有“保持男性身份,才能完成这个女子尽孝报恩乃至尽忠报国的传奇叙事”[10]156-163,1998年动画版的她在身份暴露被逐出军营后才意识到“我也许并不是为了爹爹,为了尽孝,我也许只是想证明自己有本事”,那么,真人电影中木兰通过树立女子与男子一样都可以使用“气”的信心,主动以女性身份加入战斗的行为则可以被看作是勇敢打破性别歧视制度的枷锁,真正走向自我认同的开端。然而,“做自己”真的能解决她面对的问题吗?电影呈现的是木兰恢复女性身份后虽然短暂地被逐出军队,随后又凭借英勇表现获得众将士的支持而重返队伍,甚至带领将士们去营救皇帝。表面上看,只要木兰做自己,就能打破性别歧视制度的束缚。但将军同意木兰重返军队的理由是:她虽然不“真”,但她的“忠”和“勇”毋庸置疑。换言之,将军接纳木兰不是因为她敢于做自己,而是因为她是一个优秀的战士。她的女性身份不是被接受了,而仅仅是暂时被搁置。这就与影片中女性自我认同的主题产生了矛盾:在木兰决定“做自己”之后,她勇敢地向社会展示了自己的性别,但她的女性身份在战斗中实际上是被遮蔽的。战斗中的她只保留了一个身份,那就是战士。她获得认可也是因为作为战士的身份,而不是因为性别等级制度的松动。

木兰恢复女性装扮这个行动是在与电影中另一个女性角色“仙娘”对话后做出的。由巩俐饰演的这个人物脱胎于动画版中与匈奴人并肩作战的鹰,但不再是个单纯的反派,而是被改成了一个与花木兰有数次交锋的亦正亦邪的角色。由于拥有不应属于女性的力量,仙娘从年轻时候起就被当作女巫,一直过着流亡生活。为了获得认可,她协助柔然族的首领单于进攻花木兰的国家,以此换取在新王国的一席之地。与木兰相似,仙娘也因为自己的天赋违背了父权社会对女性角色的期待,从而遭到整个社会的排斥。她们都在“女巫”与“女战士”这两个角色之间挣扎,都面临如何正视自我、实现自我价值的难题。从这个角度看,仙娘为观众提供了木兰以外的另一个女性视角,可以被视为木兰的二重身,一个“黑化版”的木兰。因此,仙娘在战场上一眼就看穿木兰的身份,并且告诉她女扮男装会阻碍“气”的运转,削弱她的力量。与仙娘的对话使木兰意识到只有接受真实的自己,才能成为一个真正的战士。从这个意义上讲,仙娘正是促使木兰觉醒的最大推手。当木兰因为女性身份被逐出军队后,仙娘再次出现,告诉木兰她们的遭遇相似,试图以自己的经历证明女性在这个国家无法实现自我价值。然而当木兰在电影的结尾处带兵冲进皇宫时,仙娘发现了自己的错误,所以她选择帮助木兰找到皇帝,并为了保护木兰而牺牲自己。仙娘与木兰就像是镜子的两面,互相通过观察对方的行为来审视自己,在与对方的交锋中实现自我认识和自我认同。显然,电影试图通过增加这个角色来表现类似于《沉睡魔咒》和《冰雪奇缘》中女性帮助女性的主题,但仙娘扁平化的形象削弱了这一效果。比如,很多观众就对在战斗中所向披靡的仙娘居然要用身体去挡箭这一情节提出质疑,认为她在影片中存在的意义只是为了衬托木兰的美德,从而强化了传统女性反派角色的刻板印象。由此可见,由动画转为真人电影意味着由虚拟向写实的转变,观众对故事的逻辑性和人物的复杂性也相应地有了更高要求。

从以上几处改编可以看出,虽然真人版《花木兰》在动画电影的基础上进一步阐述了女性成长的主题,但只是将“女性赋权”“相信女性”和“女人帮助女人”等女性主义运动的标签生硬地加入影片中。这种对女性主义议题的流于表面的诠释也体现在影片试图兼顾以父权制为中心的忠孝文化。木兰对作为父权制象征的皇帝的无条件效忠实际上已经构成了对其女性主体的否定。皇帝赐给木兰的宝剑正面刻着“忠、勇、真”三个字,反面特意加上了“孝”,意在凸显木兰身上最重要的品质就是“孝”,导演还用特写镜头使观众的目光聚焦在这个字上。不仅如此,影片中更多次出现一块刻着“孝”字的玉佩,不断提醒“孝”的主旨。这样的安排不免有过于刻意之嫌,再加上追求个人价值与服从集体利益、呼唤女性成长与遵从男性权威等诸多互相矛盾的议题都出现在同一部电影中,这就导致《花木兰》在女性议题和忠孝文化之间左右摇摆。造成这种情况的主要原因是迪士尼既想拿“忠孝”来讨好中国观众,同时又必须在影片中保持西方价值观的精神内核。但是,在诸如《送我上青云》和《三十而已》之类深入探讨女性性别身份认同的影视剧逐渐成为市场主流的当下,《花木兰》摇摆的女性主义立场恐怕难以获得中国观众的认可。

结 语

不可否认的是,真人版《花木兰》电影在中国院线不尽如人意的票房成绩的确与海外流媒体提前上线导致的盗版资源泛滥有关。但是,从以上分析我们可以看出,尽管影片制作者一再声称要呈现“真正的”中国文化,他们对这个中国故事进行的跨媒介二次编码实际上仍是一种从西方视角出发的对异域传统的改造。韩晓强认为影片中的“孝”被翻译为“家庭责任”(devotion to family),而不是传统意义上的“孝道”(filial piety)正是为了将中国式的“家族”置换为西方式的“家庭”,从而凸显迪士尼打造“合家欢电影”的“帝国幻想”。[5]68从这个意义上讲,无论是电影对中国元素的随意挪用与拼贴,还是将追求自我认同的现代女性话语与传统忠孝文化进行杂糅,本质上都是在全球化的消费语境下基于自身立场对“东方奇观”的重新塑造,体现的是为追求票房而做出的折衷。在中国影视作品积极推动“走出去”的今天,如何在跨文化传播中进行本土和他国观众都能认同的二次编码,从而讲好中国故事,正是真人版《花木兰》电影票房遇冷事件留给中国影视制作者的思考。

参考文献:

[1]张晗,李胜利.迪士尼动画改编真人电影的跨媒介改编叙事策略——以《阿拉丁》为例[J].电影新作,2019(06).

[2]斯图亚特·霍尔.表征:文化表征与意指实践[M].徐亮,陆兴华,译.北京:商务印书馆,2013.

[3]程曼丽.国际传播学教程[M].北京:北京大学出版社,2006.

[4]爱德华·撒义德.东方学[M].王宇根,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2007.

[5]韩晓强.《花木兰》:迪士尼公主与家国想象[J].电影艺术,2020(06).

[6]Fawnia Soo Hoo.How the Makeup,Hair and Costumes in‘MulanSpeak to Chinese Art and History-and Disney Nostalgia [EB/OL].Rue Now. (2020-09-08)[2020-10-12].https://now.ruelala.com/howthe-makeup-hair-and-costumes-in-mulanspeak-to-chinese-art-and-history-anddisney-nostalgia.

[7]程军.论戏仿的挪用策略[J].中国石油大学学报,2014(03).

[8]赵春.论《功夫熊猫》系列中的民族文化传播[J].电影文学,2017(09).

[9]田浩.结晶化与现代化:西方流行电影中的中国文化元素变迁[J].当代电影,2020(08).

[10]ManohlaDargis.‘MulanReview: A Flower Blooms in Adversity (and Kicks Butt)[EB/OL].The New York Times. (2020-09-03)[2020-10-16].https://www.nytimes.com/2020/09/03/movies/mulan-disney-review.html.

[11]林丹婭,张春.性别视角下的迪士尼改编《木兰》之考辨[J].南开学报(哲学社会科学版),2019(06).

作者简介: 周诗羽,中国地质大学(武汉)外国语学院讲师、广东外语外贸大学英语语言文学专业 2019级博士研究生,研究方向: 美国文学文化研究。

[责任编辑:万书荣]