浅谈舒伯特艺术歌曲《鳟鱼》的音乐风格特征

2020-03-10刘思怡

刘思怡

一、《鳟鱼》创作背景

《鳟鱼》的歌词采用的是德国诗人舒巴尔特于1789年创作的诗歌,由于当时法国大革命爆发,舒巴尔特因政治因素遭到囚禁,诗歌《鳟鱼》就是在狱中所作。原诗大意为:波光粼粼的小河里,有一条小鱼游得像箭矢一样。我站在清澈的河水边,瞧它游得多欢畅。渔夫冷漠的站在河岸边,想把它钓上。我心想着只要河水是清澈的,渔夫就别想把它钓上。但是渔夫并没有如我所愿,他迅速的搅浑河水把小鱼钓上。我满怀悲愤的看着小鱼就这样上当。这首浪漫诗有着非常深刻的寓意,作者将“统治阶级”“穷苦大众”分别比作“残酷的渔夫”和“活泼的鳟鱼”,极具讽刺意味。

正是在这样一个动荡不安的时期,伴随着国王弗兰茨一世和首相梅特涅专制的压抑统治,舒伯特辞去了教师的工作,离开家门,开始了漂泊无依、居无定所的职业音乐家生活。在此期间他遇到了很多志同道合的朋友,并与他们一起高谈阔论,尤其对于反动的政治局面更是大力抨击。作为一个有思想、有抱负的进步青年知识分子,无论是外界的险恶环境,还是窘迫的生活条件都无法阻挡舒伯特的创作热情。1817 年,舒伯特为诗歌《鳟鱼》谱曲,想要通过歌曲的方式延续并传播诗人的思想,也同样希望这首诗歌可以向世人传达出他对广大疾苦民众的深切同情、对黑暗的反抗以及对自由的迫切渴望。

二、《鳟鱼》的音乐风格特征

舒伯特的这首艺术歌曲《鳟鱼》遵循民族之风,集古典、浪漫主义时期的和声特点于一身,辞藻简练优美,音律朗朗上口,伴奏精心编配,歌词富有感情,能寓不尽之意于言外,使人浮想联翩。从这些角度来说,《鳟鱼》的音乐风格特征主要可以归纳为以下几点:

(一)民族性

《鳟鱼》在前两段采用了分节歌这一德奥歌曲常用的音乐形式,不同的歌词搭配相同的旋律进行演唱,到第三段开始出现变化分节歌,在分节歌的基础上根据歌词的变化做出相应的调整,这是一首简单清新的作品,2/4 拍的节奏清晰明了,主旋律一开始的“re”“fa”“la”就是分解的主三和弦,且在歌曲行进过程中较为平稳,极少出现大跳音程,全曲最高音是小字二组的降g,最低音为小字一组的f,音域较窄。歌词选用同为德奥国家的诗人舒巴尔特的诗歌,歌曲传唱度高,也为德语歌曲的发展做出贡献。《鳟鱼》符合德奥民歌结构严谨、语言简练、音域狭窄等特点,富有民族性。

(二)创新性

《鳟鱼》属于浪漫主义时期的作品,相较于古典主义时期的理性、客观,它更趋向感性、主观、短小精炼。这是一首再现单二部作品,从A 段开始一直保持着主属交替的和声进行,后加入下属和弦,最后以属到主的正格终止结束,到此还保持着古典主义时期音乐的严谨。见图2-1,B 段以降D 大调的Ⅴ/Ⅵ-Ⅵ和降b 小调的属五六和弦到主和弦为等和弦完成了关系大小调的转调,如图2-2 所示,采用新的材料发展乐思,多次加入变化音、和弦外音,例如还原d、还原g 和第59 小节离调副属和弦Ⅴ/Ⅶ-Ⅶ/Ⅱ都体现出浪漫主义时期的自由随性的特点,在乐曲第68 小节回到主调,首尾呼应在主持续中结束。舒伯特作为古典主义的接班人、浪漫主义的开拓者,他的创新作曲手法在这首《鳟鱼》中展露无遗。

图2-1

图2-2

(三)人民性

舒伯特出身于一个普通的市民家庭,他成长的时代又处于资产阶级革命时期,充斥着灾难、战争、混乱动荡的局面。因而他的创作经历与普通民众是分不开的,《鳟鱼》的前奏,见图2-3,乐曲一开始上方声部的弱起节奏与六连音和带着重音的八分音符组合还有下方声部的两组像水波潋滟的二八节奏,到第二小节的声部互换,成功刻画出了波光粼粼的小河中一条小鱼随着水流忽上忽下,再突然跃入水中游动摆尾的活泼形象,而这个活泼的小鱼就代表着那些原本安居乐业的人们。进入B 段后,一系列的环绕型音程和几组带跳音的和弦表达了渔夫搅浑河水以及旁观者的紧张心情,紧接着连续的休止符和十六分音符的跳音描绘出小鱼挣扎的画面。渔夫就代表了封建压迫势力,小鱼就代表着穷苦大众在这种环境中的挣扎。舒伯特通过这种艺术形象的刻画间接表达出民众反对压迫,渴望自由的迫切愿望,富有人民性。

图2-3

(四)抒情性

李斯特曾称舒伯特是“前所未有的最富诗意的音乐家。”的确,这一观点在《鳟鱼》中可见一斑。歌曲《鳟鱼》主要分为三个部分,每一段想要表达的情绪都不同,A 段是明朗的降D 大调,明朗的旋律线条和平稳的节奏体现出作曲家对鱼儿戏水的喜爱之情。A’段与A 段虽然是完全相同的旋律,但表达的情绪是不一样的,连音线的减少表明虽然积极明朗的旋律线条没有改变,但已经开始出现担忧的情绪。从B 段开始,全曲走向暗淡的降b 小调,速度加快、力度渐强,钢琴伴奏也开始走向紧张急促,这种戏剧性音乐效果的突变,表达出作曲家对此局面的一种措手不及、为鳟鱼即将被捕紧张担忧的心情。尾声部分乐曲重新回到降D 大调,重复出现引子部分,体现作曲家对于小鱼落入渔网这一现实的无奈,以及希望小鱼重获自由的美好愿望。作曲家通过《鳟鱼》“借曲抒情”,也同样表达出他对现实社会的不满以及对未来美好生活的向往。

(五)幻想性

《鳟鱼》这首作品充满大自然的气息,虽然舒伯特未曾亲临其境,但无论是前奏钢琴伴奏营造出溪水潺潺、游鱼跳动的画面,还是B 段渔夫捕鱼的惊险画面,都使得听众也产生了仿佛置身其中的幻想。大多数人认为尾声处鳟鱼已经被钓出还仍然出现前奏的动机只是代表溪水重新变得清澈、恢复平静,但笔者认为这里不仅是技巧上的首尾呼应,也是作曲家在已经构造出游鱼被捕这一完整的框架之后再次幻想鳟鱼仍然在水中快活的摇头摆尾这一活泼姿态,随着dim.渐弱到pp 很弱到最后的主和弦分解琶音结束全曲,见图2-4,歌曲简洁明了又寓意深刻,给人以无限遐想。

图2-4

(六)文学性

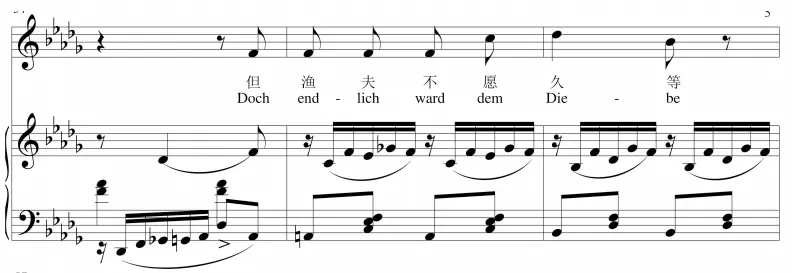

歌曲《鳟鱼》采用舒巴尔特的诗歌,舒伯特在创作歌曲时从诗歌角度着手,表情术语Poco moderato 给全曲奠定了活泼的氛围,具体到歌曲中有“明亮的小河有一条小鱼快活的游来游去”,舒伯特采用简洁的上行八分音符、附点音符和下行十六音符呈现。还有“我站在河岸旁静静朝它望”中,在“朝它望”时,旋律线条出现两组十六分音符做出来的类似抛物线的音程。还有“渔夫不愿久等要把河水搅浑”,平稳低沉的旋律线有一种宣叙调的叙述感,见图2-5。这种诗与歌的紧密结合,既不破坏原本的诗歌意境,又使《鳟鱼》富含独特的艺术美感。

图2-5

(七)融合性

《鳟鱼》这首作品的作曲家是艺术歌曲之王舒伯特,因此这首歌曲无论是诗歌、旋律、还是钢琴伴奏都是完美结合的。上一点已经阐述过诗歌交融的文学性,在此不再过多阐述。而融入性还有很重要的一部分就是钢琴伴奏,在舒伯特的创作中,钢琴伴奏与传统概念有所不同,它不仅起衬托的作用,而是与旋律歌词处于同等地位。在整体歌词和旋律都处于活泼明朗的状态时,钢琴伴奏通过写意的表现手法烘托意境,到后期钢琴伴奏随着旋律线条和情节发展开始变得激动急促,将乐曲推至高潮。三者相互依托相辅相成,共同呈现出《鳟鱼》这一优秀的声乐作品。

结 语

《鳟鱼》朗朗上口的民谣风格、轻松明快的旋律线条以及生动形象的故事性使它从众多杰出的艺术歌曲中脱颖而出,成为舒伯特作品中带有突出鲜明形象的经典之作。本文通过对艺术歌曲《鳟鱼》的创作背景、作品结构、调式调性、音乐术语、和声与歌词的分析,结合舒伯特的生活经历以及创作技巧总结出《鳟鱼》具有民族性、创新性、人民性、抒情性、幻想性、文学性以及融合性的音乐风格特征。这些特征都使这首篇幅短小的作品依然表现出深刻的社会现实与思想感情。作为古典主义和浪漫主义两个时期的交接者,舒伯特这种独特的风格特点对舒曼、勃拉姆斯等都产生了极大影响,对后世艺术歌曲的发展更是起到巨大的推动作用。