贵州省深度贫困县财源建设分析

2020-03-05杨光凯

杨光凯

近年来,贵州省高度重视地方财源建设工作,注重培植税源与增加收入有机统一,减税降费与稳定税源有机统一。地方财源建设是地方经济发展战略的重要组成之一,贵州作为一个发展落后的地区,做好财源建设工作对决战脱贫攻坚、决胜同步小康具有特殊的重要意义。本文以贵州省16个深度贫困县财源建设为研究对象,梳理工作开展现状,分析存在的突出问题和制约因素,提出了加强财源建设的思路和相关对策。

现状

1.多措并举做大“财政蛋糕”,县域财政实力不断增强

贵州省大部分深度贫困县因地制宜,通过发展经济、招商引资、强化征管、加强研判及培育财源等多种措施不断加强财源建设,财政实力有了明显提升。特别是各县积极发展工业生产、交通运输、房地产、饮食服务和旅游等行业,努力做大做强县域财源。近年来,部分市县财源结构逐步优化,支柱税源逐渐形成,财政收入稳定增长。如正安县地方财政总收入从2013年的57671万元增长到2018年的134055万元,年均增长18.38%。一般公共预算收入从2013年的32891万元增长到2018年的66085万元,年均增长14.98%。2018年,水城县、望谟县一般公共预算收入分别比2017年增长7.76%和10.2%。其他贫困县近年来一般公共预算收入也实现了不同程度的增长。

2.着力打造“一县一业”品牌,涉农财源培植日益壮大

2017年贵州省开展“一县一业”项目建设,对加快县域经济结构转型,培植落后地区新兴财源,实现高质量发展起到了促进作用。当前,全省各深度贫困县加快现代山地特色高效农业发展,分别围绕商品蔬菜、食用菌、精品水果、茶叶、中药材、马铃薯、生态兽禽养殖与渔业等特色产业加快发展,山地特色农业初见成效。水城县2018年实现农业总产值70.7亿元、农产品加工业产值31亿元、农产品销售收入13亿元,分别同比增长6.7%、15%和12%,其种植的“红心猕猴桃”成为贵州省农产品地理标志示范样板,远销俄罗斯、加拿大等国;紫云县以“红芯红薯”产业为主导,以工代赈资产收益扶贫试点模式有序实施;望谟县30余万亩“小板栗”正向“金疙瘩”转变;三都水族自治县“巫不香猪”产业正在做强做大;正安县白茶产业种植面积已高达35万亩,位居全省第一。

3.推进重大项目建设,县级财源支柱不断充实

在深度贫困地区,部分市县以重点产业为抓手,努力挖掘地方资源,不断壮大地方财源。如正安县页岩气储量高达1000亿立方米,贵州产业投资(集团)有限责任公司以12.9亿元竞得安页1井岩气勘查探矿权,未来五年将依托页岩气及其附属产品,为正安县带来丰厚的收益;作为全省资源大县之一的水城县,2018年完成原煤产量930万吨、焦炭产量25万吨、洗精煤产量155万吨、供应电煤646万吨、发电量达144亿度;贵州发耳煤业有限公司建成西南地区第一个智能化采煤工作面;双元铝业有限责任公司14.5万吨电解铝全部就地转化;剑河县三板溪水电站每年可提供水电增值税超过1000万元。

4.实施聚财生财举措,非税收入管理日渐规范

为保证税收质量提升,部分市县采取了有效的税收征管措施。纳雍县从各个部门抽调业务能手专门成立了煤炭、砂石、建筑行业税收清理专班,开展欠费欠税清缴,遏制漏税逃税避税效果明显;剑河等县开展“百日协税”、税源大排查等行动,税收征管效率和税收质量明显提升。从各贫困县的财政收入结构看,税收收入比重不断增加,非税收入呈下降趋势,财政收入质量逐步改善。如水城县近五年一般公共预算收入完成105.65亿元。其中税收收入76.16亿元,占一般公共预算收入的72.09%,非税收入29.49亿元,占一般公共预算收入的27.91%。非税收入占比由2014年的38.31%下降到2018年的20.23%,下降18.08个百分点,年均下降4.52个百分点。纳雍县2018年税收收入完成66967万元,同比增长19.2%,占一般公共预算收入比重为73.96%;非税收入完成23578万元,占一般公共预算收入的26.04%,较2017年下降8.77个百分点。从其他各县来看,非税收入占比均呈下降趋势,各地财政收入质量有了进一步提高,财政经济实现了规模和质量的双提升。

5.积极孕育第三产业,财政增收潜力形势可期

近年来各深度贫困县着力加快特色小镇、乡村旅游、电商物流和普惠金融等现代服务业的发展进程,为挖掘地方潜力财源,增加县域财税收入奠定了基础。如水城县着力推介“中国凉都•生态水城”品牌,创建野玉海国家级旅游度假区,百车河成功创建4A级景区和省级旅游度假区,北盘江码头、颐年山庄全面建成并投入运营,森呼吸小镇建设快速推进,农民画、刺绣等文化产业得到发展,实现产值4.7亿元,带动了批发业、零售业、住宿业和餐饮业等产业的发展;正安县是我国最大的吉他制造之乡,现已入驻投产吉他生产及其配套企业54家,2018年生产吉他600万把,带动就业13768人,预计2020年吉他生产制造企业可达80家,实现产值将超过80亿元。

问题

1.经济基础薄弱,骨干财源支撑不强

目前,16个深度贫困县经济基础薄弱,人均GDP大部分没有超过3万元,一般公共预算收入占GDP的比重最少仅为2.95%,最多只有8.01%(见表1)。工业发展滞后、财源结构单一、新增税源少、财税增长靠投资拉动是贵州省深度贫困县财源建设中面临的普遍性问题。如望谟县超过100万元税收的企业仅有一家;水城县税收的80%来自煤炭、电力和建筑行业,财源结构十分单一;剑河县支柱财源主要来自三板溪水电站;沿河县主要税源来自彭水、沙坨两大电站,电站收入又受自然因素影响,税收存在不稳定性。

2.产业结构不优,税源结构不合理

16个深度贫困县中,除水城县、纳雍县具有煤炭资源,第二产业较其他深度贫困县发展较好外,其余各县产业均以农业为主,大部分县产业结构呈“U”型结构分布,即一产、三产较高,二产较低(见表2)。相关数据显示,虽然紫云、罗甸、剑河及沿河等贫困县近年来狠抓招商引资,极力引入了一批工业、商业和房地产企业,但目前尚未形成稳定的收入来源。而且,大部分深度贫困县农副产品产业并未形成规模,加之大多没有农产品深、精加工企业,导致产业链条短,附加值低,短期内很难产生税收。

3.财政收支矛盾突出,新兴财源投入乏力

表1 2018年各深度贫困县财政经济情况

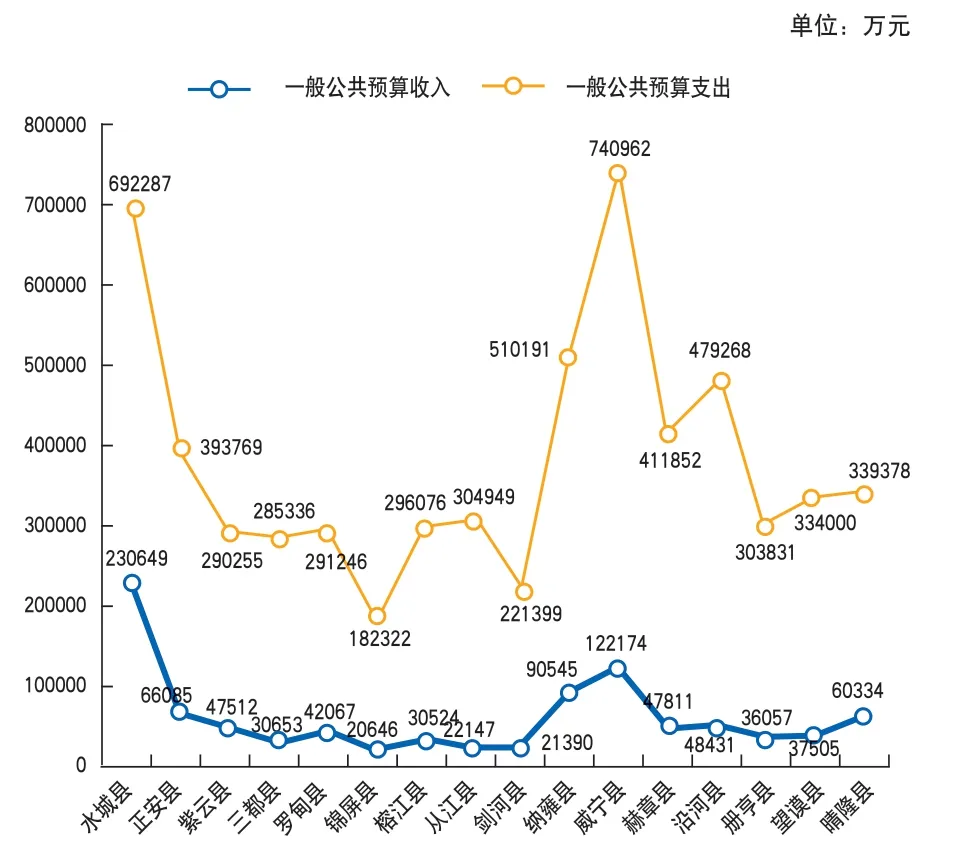

各深度贫困县一般公共预算收支中,支出普遍大于收入。数据显示,2018年威宁县一般公共预算支出高达740962万元,而该县的一般公共预算收入只有122174万元,支出是收入的6倍多(见图)。特别是各深度贫困县在发展第三产业过程中,多数地区没有响亮的品牌和特别突出的亮点,发展后劲不足。大多数县将工资、基本运转经费、必须保证的民生经费安排后,已无财力安排其他专项经费和发展经费,收支缺口大,财政收支矛盾十分突出。而这一矛盾短时间内不但难以消化,还有继续扩大趋势。

4.部分地区资源过度消耗,后继财源难以为继

县级收入增量中存在部分不稳定因素。一些县级税收增量集中体现在城镇建设和交通建设项目上,一次性因素较大。部分县非税收入占比过高,税收质量不好,可用财力有限,结构不合理。一般公共预算收入中一次性税源占比较大,主要集中在耕地占用税、契税等税种。如沿河县、望谟县等贫困县山区面积超过80%以上,可利用土地极其缺乏,山高水低、信息不畅、交通不便,公路造价太高,较差的地理条件加上不利的区位严重影响了外地客商来此投资办企的积极性,即便“招得进来”,也难“留得住”,无法成为县级财政经济增长的后继财源。

图 2018年各深度贫困县一般财政收支对比

5.项目配套“包袱”沉重,财政保障能力不足

在全省决战脱贫攻坚的关键时期,县级财政在农业、科技、教育等领域的投入都有法定增长比例,刚性增支需求快速增长,导致了新一轮的县乡财政困难。同时,要求县级财政配套的各类项目的增多也加大了县级财政的压力,严重制约着县级财源建设的步伐。

6.财政自给率低,“造血能力”较弱

全省16个深度贫困县的财政自给率远远低于全省平均水平,对于中央转移支付的依赖程度较大,地方经济活动繁荣度较差,地方财政“造血能力”较弱。如2018年沿河县财政自给率为10.11%,从江县为7.26%,而剑河县近五年县级财政平均自给率不足10%,主要靠上级转移支付用于平衡预算。

表2 2014-2018年底部分深度贫困县三大产业比例结构

7.部分市县税收可能面临较大幅度减收

结合贵州省实际,按照国家减税降费的力度预测,2019年全省预计减税降费规模约265亿元,其中,地方级收入减收达156亿元。新老减税降费政策叠加,2019年减税总额将达到680亿元左右,其中已出台实施的减税降费政策,将分别拉低贵州省2019财政总收入、一般公共预算收入、税务部门税费收入约8.9个、9.0个和10.2个百分点。对于原本纳税企业不多的16个深度贫困县来说,下调税收上缴门槛后,税收规模必将大大减少,税源将会大量下降,或将导致深度贫困县税收出现较大幅度减收(见表3)。

8.部分专项资金使用效果不理想,财政引导示范作用尚未充分发挥

部分贫困县为支持经济发展设立了一定规模的专项资金,对引导产业发展、扶持企业做大做强起到积极的推动作用,但部分专项资金的使用效果并不理想。一方面,专项资金支持重点不够突出,多数专项资金仍采取“撒胡椒面”式的使用方式,部分大企业拿到的资金最多只有二三百万元,小企业能申请到的资金仅几十万元甚至几万元。这对于投资千万元乃至上亿元的企业来说,引导作用微乎其微。另一方面,一些经营状况不佳的项目,则过度依靠财政补贴维持生存。

9.投资拉动效应趋弱,财源建设遇到瓶颈

长期以来,投资拉动是16个深度贫困县经济增长的主要推动力量,伴随着现行投融资政策收紧,很多项目无法继续开展,靠投资拉动财政税收增长的效应很难延续,特别是受现行银行信贷政策的影响和防范财政金融风险的需要,企业融资贵、融资难的情况普遍,尤其是刚投资的项目,由于效益和前景尚不明显贷款会更难,得不到必要的支持,从而制约了财源建设发展。

10.县级财政收入考核压力较大,重增幅轻培育

财政收入是衡量地区经济发展水平的重要指标之一。受宏观经济形势影响,2019贵州省各县区财政增收面临很大压力,一定程度上出现了就目标抓目标的短期行为,财源建设的长效机制和财政支出的绩效管理没有受到充分重视。尤其是县级财源基础并不稳固,交通物流及房地产税收占了很大比例,工业税收占比很小,一次性、偶然性税源偏多,持续性税源偏少。各县虽然也投入资金支持财源建设,但财源培植周期较长,财源建设的成效还有待观察。

建议

1.提高财源建设重要性认识,制定总体规划

一是各部门要树立稳经济、强财源的观念,科学制定财源建设品牌发展规划,切实提高对当前情况下推进地方财源建设工作重要性和必要性的认识。二是科学编制今后五年的财源建设规划,制定从区域经济发展、项目建设、招商引资、企业改革和资金支持等涵盖政府调控经济各个层面的精准、统一、规范的支持财源建设的意见和方案。三是建立起财政与其他经济发展部门相合作,产业发展与土地规划相配套,县区、乡镇、街道统一布局联动的财源建设体系,指导地区财源建设工作。

2.抢抓减税降费政策福利,积极向上级反映本县特殊县情

一是抓住减税降费政策为企业带来的发展机遇,做大做强贫困县实体经济。各深度贫困县要加快推进政府产业投资基金运作投资,进一步发挥产业基金的放大效应和导向作用,深入开展农村产业革命。二是积极向中央反映贫困地区县域县情,请求中央加大对贵州省深度贫困县的均衡性转移支付等一般性转移支付资金力度,从而进一步加大对县级补助力度,提高县级财政保障能力,不断弥合横向和纵向不均衡的问题,提高贵州省深度贫困地区一般性转移支付规模。

表3 2019年主要减税降费政策减收测算情况 单位:亿元

3.多渠道开源挖潜,筹集资金弥补减收

综合运用资金、资产、资源等要素,加强统筹安排和利用,多渠道筹集资金弥补减税降费带来的财政收支缺口。一是在房地产方面,贵州省各深度贫困县因各种因素导致地方财政收入差别较大。因此,对于部分贫困地区而言,可以在保持房价不上涨的情况下,合理增加一些政府性基金收入。二是在国企混改方面,地方政府若能取得一些进展,可增加国企利润上缴,将国企的一些收益用于弥补或支持其他企业的生存发展。同时可周转盘活一部分资金,寻求其他开源办法。三是挖掘潜力,盘活存量资金,充分发挥存量资金的作用。若出现财力相对紧张的情况,也可以用沉淀资金作为补充,加大结转结余资金统筹使用力度,对不需按原用途使用的资金重新科学合理地统筹安排。

4.堵住支出“漏斗”,当好“铁公鸡”做好“铁算盘”

深度贫困地区财政部门,在节流方面要当好“铁公鸡”,做好“铁算盘”。以“三公”经费管理、资产管理和预算绩效管理为抓手,强化预算执行,严格按要求用好上级转移支付,科学统筹各方面资金,严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增,严格控制政府的行政支出、做好长期性的预算安排,把中央及上级部门的关于过好紧日子要求实实在在地落到实处。

5.推进招商引资政策提质增效,聚集外来财源

丽天秋日 苗志勇/摄

充分把握国家实施新一轮西部大开发、国家完善转移支付制度、国家产业布局调整、发达地区对口帮扶和东西部协作优势互补的机遇,利用贵州省委、省政府扩大开放的优惠政策,进一步营造良好的法制和政策环境、服务环境及诚信环境,全面推行“一站式”办公和“一条龙”办事时限服务制度,进一步完善项目库建设,把招商引资的重心转移到减少和降低客商的投资成本和风险上,多渠道、多方式开展招商引资,吸引外来客商参与当地基础设施建设。同时,进一步加大市县与东部地区的经济技术合作,推进双方资源的优化配置,切实实现县域外向型经济的发展。

6.破除县域经济体量不足的刚性制约,培育壮大优势特色产业群

贵州省深度贫困县经济结构存在着“一产大、二产低、三产弱、财政穷”的特点,县级财政基础弱根本原因在于经济实力不够,要从根本上打破经济总量不足的刚性制约,做大一产,做强二产,做优三产,通过壮大产业群,培育后续财源。一是切实做好全省“一县一业”品牌,全面推行农村产业革命,发展现代农业,特别是在从江、榕江等地域条件较好的贫困县区发展优质高效的山地特色农业,衍生发展与农业相关的产业链,扩大税源基础。二是在具备良好工业基础及丰富资源的贫困县区,努力做强第二产业,给予优惠政策支持工业企业、科技企业和具有前景中小民营企业,增强后续财源培植力度。三是利用贫困县具有的自然风景及人文禀赋等资源优势大力发展旅游产业,带动发展具有新兴创税潜质的第三产业,与一二产业相互联动,壮大优势产业群体,从根本上提升贫困县经济发展实力,巩固财源基础。

7.处理好财源形态,保障财源建设工作有序开展

在贵州深度贫困地区,财源的表现形态大致可以归纳为现实财源、后继财源和新兴财源三种形态,只有从战略高度把握好其相互关系,才能保障财源更替衔接好。贵州深度贫困县区之所以出现财政始终摆脱不了窘困境地的现象,主要原因就在于财源结构单一,没有把着眼点放在大力开发潜在的新兴财源上,一旦市场波动,财源就会出现断层。因此培植后续财源一定要有战略眼光,不能“挖到筐里就是菜”,更不能违背经济规律。贫困县需围绕资源优势,瞄准市场,大力开发新项目,变潜在资源优势为现实的财政优势。搞好大项目的开发与建设,树立以大思路、大眼界、大气魄、大动作的创业精神,近谋远虑,居安思危。坚持高标准、高质量的原则努力获得国家、省上更多的项目资金支持,力争每年有一批对财政贡献率高的重点项目开工建设,培植后续财源。

8.明确中央与地方税收分享机制,有力催生地方财源增长点

国地税部门合并以后,单纯依靠中央与地方共享税分成比例来保障基层财力已经很难实现,特别是正值新一轮中央与地方收入划分之际,亟需更好地调动地方政府的积极性。因此,完善地方税体系,建立形成对地方政府提供本地良好公共服务的激励机制以激发地方财源增长具有重要意义。一是整合相关税种适时推出房地产税并建议将其纳入地方税。房地产税是未来最有可能培养成地方主力税种的税收,待房地产税立法推行后应赋予地方政府适当的税权,以便在征收范围、税率及进度等方面因地制宜,稳妥推进。二是“营改增”后,为了调动地方政府的积极性,建议在一个时间段内仍然保持增值税由中央与地方分享的体制,或者设计分阶段逐步降低地方分享比例的制度安排,以引导地方政府职能的逐渐转变。三是适合作为地方税的主要是税基不易流动、与当地公民服务有着密切关联的税种。因此建议将耕地占用税、房产税、城镇土地使用税、车船税和土地增值税全部作为县级地方收入,并加快改革或推进立法,省市不再分成,鼓励地方培植税源。

9.深入推进零基预算改革,进一步提升财政资金统筹能力

实行零基预算改革是对现行“基数+增长”预算编制方法的一项重大改革,有利于增强政府统筹能力。一是以政策依据的梳理整合为切入点,以提升财政资金绩效为导向,加强财政专项资金的清理整合,着手对现有扶持政策进行重新制定、整合或修订完善,将使用范围相同或相近的政策整合成一项政策,政策间相互矛盾的部分要重新进行理顺,着力构建“集中财力办大事”财政政策体系。二是充分利用好政策激励的导向作用。总结有代表性的可复制的成功经验进行全面推广,不断健全完善零基预算体制机制,形成推动实体经济高质量发展的政策合力,增强实体经济的活力和创造力、竞争力、抗风险能力,优化税源结构、壮大县级财源基础,提升财政资金统筹能力。