含重金属废水处理方法研究

2020-03-04杨旭

杨 旭

(武汉景弘生态环境股份有限公司,武汉 430000)

近几年,随着社会的发展,重金属污染逐渐被重视起来,各种处理技术也相继涌现。

1 废水中重金属离子去除的新方法

1.1 膜分离技术

膜分离是利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤等方法。用电渗析法处理含Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金属离子废水,处理效果非常好,且该技术相当成熟,成套设备已运用于工程实践中。反渗透法也已广泛用于电镀废水的锌、镍、铬漂洗水和混合重金属废水的处理,采用该方法处理后的电镀废水可重复利用。

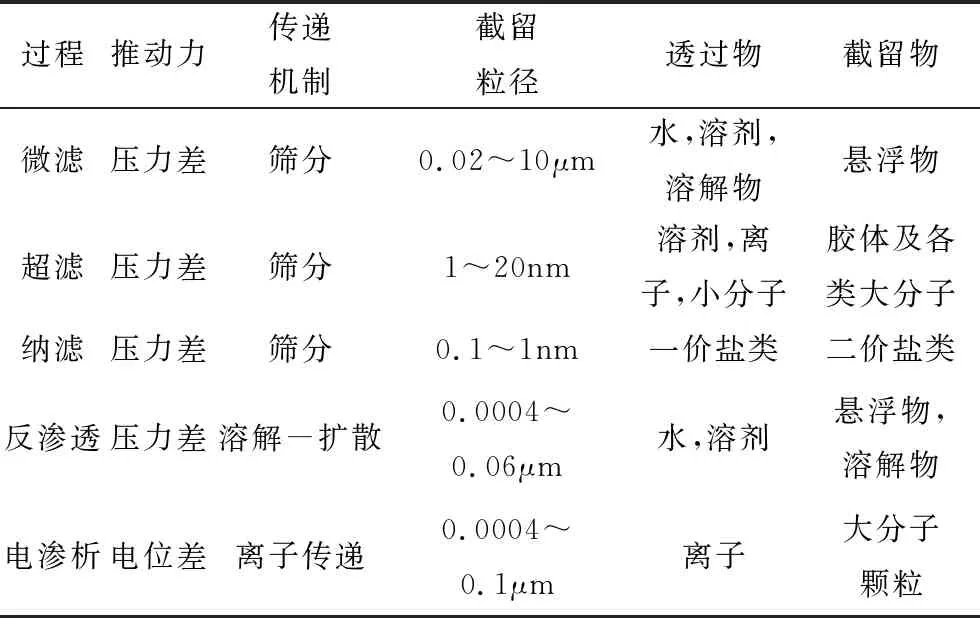

1.1.1 作用机理

以各种膜材料为分离介质,在膜两侧给予一定的压力使小分子物质选择性地透过膜,而另外一些物质则被阻挡了下来,从而使混合物得以分离,以达到提纯、浓缩等目的。施加的外力可以是膜两侧的压力差、温度差、浓度差以及电位差等。根据推动力的不同,膜分离的过程也不同,见表1。

表1 各种不同膜分离过程的比较

1.1.2 膜分离技术的优缺点

膜分离是一个很高效的过程,其优点是有很好的选择性,可在分离、浓缩的同时达到部分纯化的目的;大多数膜分离过程中不发生形态变化,因此能量消耗较低;化学与机械强度小,降低了一些物质的死亡率;膜分离一般在常温下进行,适合处理不耐热的物质;分离设备本身没有运作的部件,可靠性高,操作、维护方便;不添加化学物质,透过液可循环使用,减少了环境污染。当然,该法也有一定的弊端,在长期的使用过程中膜表面会发生污染,使膜的性能降低,膜组件一旦被破坏便不能使用,需及时更换;在使用膜之前,需要对含重金属废水进行预处理,提高了成本;膜组件被污染后,清洗比较困难。

1.1.3 膜分离技术的研究进展

胡齐福等[1]采用两级反渗透(RO)膜系统对工业上的漂洗废水(含Ni2+浓度为200~330 mg/L)进行处理,结果发现反渗透膜对镍的处理效率达到99.9%以上,且该系统在工程上运行多年后,处理效果依旧很好,各项指标基本还能够达到设计要求。史红文等[2]用孔径为0.5 nm的无机膜,采用沉淀-微滤法处理电镀废液中的镍,出水中Ni<1.0 mg/L,达到国家排放标准(《污水综合排放标准》中规定总镍最高允许排放浓度为1.0 mg/L),但是在该实验过程中膜受到严重的污染,更换成本较高。目前我国对于膜组件的研发技术还处于实验阶段,大多数工程上应用的膜组件都是靠国外进口,有一定的被动性。

1.2 工农业废弃物处理技术

1.2.1 工农业废弃物的种类

工业固体废物,是指在生产和加工过程中产生的固废,可分为一般工业废物(如高炉渣、钢渣、赤泥、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、硫酸渣、废石膏、脱硫灰、电石渣等)和工业有害固体废物。

农业废弃物主要包括植物纤维性废弃物(农作物秸秆、谷壳、果壳及甘蔗渣等农产品加工废弃物)和畜禽粪便两大类,是一种特殊形式的农业资源。

1.2.2 作用机理

污泥、电石渣、炉渣、粉煤灰、赤泥、橡胶轮胎和修改合成的产品本身就是非常便宜的吸附剂。在制造钢的过程中排出的固体渣粒就是钢渣,它有区别于其它吸附剂的特性,其结构松散,呈现出许多小孔,比表面积大,吸附能力强。多孔粉煤灰含有玻璃体和多孔碳颗粒,是具有多孔形状的蜂窝结构,此结构还包含活性基团,所以吸附性能很强。

农林废弃物是低成本吸附材料,主要包括糖、蛋白质、淀粉、木质素、脂质以及纤维素等,其中包含羰基、巯基、羟基、酚醛、氨基和乙酰氨基等,这些官能团可以通过上表面吸附、化学吸附、孔内扩散、离子交换等将废水中的重金属离子去除。

1.2.3 处理的优缺点

该技术在工程运用上的优点是原料来源广泛,成本低,处理工艺流程简单,受环境等因素的影响较小,并能以废治废,实现资源的合理化利用,并能减少环境污染。尽管如此,水体生态系统也可能被工业废弃物渗出的一些有害物质所污染,吸附剂一旦吸附达到饱和状态后很难回收,回收后使其解析也较困难,并且处置后的废弃物占地面积大。农业废弃物若是不经过预处理直接使用,其吸附量就会很小,使用过程中增加水体中的化学需氧量和总有机碳量,在实际处理中的使用量会很大。

1.2.4 应用前景

Y.W.Chiang等[3]研究发现,在合成废水污染测试实验中钢渣对As5+、Cd2+、Pb2+、Zn2+的吸附容量比传统铁矿石大,钢渣对As5+、Pb2+、Zn2+的最大吸附容量为124 mg/g,对Cd2+的吸附容量达到21.4 mg/g。V.K.Gupta等[4]用物理法改性橡胶轮胎,发明了一种新型高效的吸附剂-介孔分子筛吸附剂(RTAC)。在模拟电镀废水处理实验中,RTAC形成的孔隙结构对铅与镍的去除率已高达96%和87%。

花生壳、椰子壳、甘蔗渣、粉煤灰等都是良好的天然吸附材料,对重金属的吸附效果较强。谭婷等[5]以稻草秸秆为原料,用化工上的有机物质-水合肼、尿素、乙烯二胺、硫脲、二甲胺等胺基试剂,对秸秆纤维进行氯化和氨化作用修饰后,用于电镀废水中重金属离子的吸附。结果表明,用乙烯二胺改性后的秸秆纤维对Fe3+、Ni2+、Cu2+、Zn2+的吸附效率明显优于改性前的纤维和其它氨基改性纤维。

1.3 微生物废水处理技术

随着高新技术产业的发展,微生物在含重金属废水处理中的运用也屡见不鲜。微生物废水处理技术是利用微生物自身新陈代谢,降解有机污染物,使污水得到净化的处理技术。

1.3.1 废水微生物的作用机理

基本原理是用从电镀废水的污泥中获得的SR系列复合功能菌把Cr6+还原为Cr3+,同时锌、铜、镍和镉等二价金属离子被菌体富集,再经过固液分离,使废水得以净化,污泥中的重金属再用微生物或化学法回收,固液分离的上清液可以循环利用。该技术的关键是培养细菌与合理调控“菌废比”,这是水质达标排放或回用的基本条件。工程上许多时候都采用厌氧技术培养菌体,培养液可以是生活污水、粪便、高浓度有机废水,也可以是采用中温发酵技术配制的营养培养皿,根据培养菌体的浓度和重金属离子的浓度来确定“菌废比”。

1.3.2 该技术的优缺点

优点:微生物种类多且繁殖快,处理重金属废水能力强,可以人工培养,操作方便,培育时间短,能够有效的减轻或避免二次污染,高效回收重金属,使废水处理达标。

缺点:微生物对重金属的处理具有选择性,且易受氧气、温度等环境因素的影响,我国对微生物的后期处置技术不够完善且处理费用高。

1.3.3 工程应用

Chang等[6]利用假单孢兰绿藻制备了两种不同的固定化生物吸附剂,分别用已死的和有活性的微生物细胞制备,实验表明,假单孢兰绿藻的两种细胞对重金属离子铅、铜和镉都具有较强的吸附能力,然而有活性的活细胞比死细胞的吸附能力更强,假单孢兰绿藻细胞所处的状态不同,对重金属离子的吸附能力也会不同。随着溶液pH的增加,兰绿藻对重金属离子的吸附能力增强,pH最佳范围在5.0~6.0之间,当用稀盐酸解析后,其对铅、铜的吸附能力达到98%以上,对镉的吸附能力达到80%。

细菌被普遍运用于工业生产中,是一种来源广泛的微生物资源。在废水处理中含有大量吸附重金属的细菌微生物,通过氧化还原反应和吸附富集作用去除重金属离子。S.K.Chatterjee等[7]使用芽孢杆菌处理合成金属溶液中的重金属离子,其对Fe3+、Cr3+、Co2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+、Ag+、Pb2+的去除率分别为91.31%、80.80%、79.71%、57.14%、55.14%、49.02%、43.25%、36.86%,但在实际工业废水中运用时,去除率分别为43.94%、39.2%、11.43%、13.03%、9.02%、35.88%、7.65%、18.22%,由此可见,培养出适应环境的工程菌、提高重金属离子的去除率是非常重要的。随着基因工程技术的发展,我国在微生物方面的研究已比较成熟,且微生物运用于含重金属废水处理的成功案例也日益增多。

1.4 新型介孔材料处理技术

介孔分子筛是孔径在2~50 nm的一类多孔材料,它具有孔道结构高度有序、比表面积大等优点,在多相催化、吸附、分离、传感器等众多领域存在广阔的应用空间。如今越来越多的研究者经过不懈的努力合成出组成不同、结构新颖以及具有特殊性质的介孔材料。材料的性质决定了其用途,只有熟练掌握合成介孔材料的内在规律,才能设计出有用的功能性材料。因此,深入了解影响合成介孔材料的因素并尽量攻克,正确认识合成机理,再有目的、有预期的控制合成过程,继而得到理想的新型材料在工程运用中有很大的实际意义。

1.4.1 新型介孔材料的种类

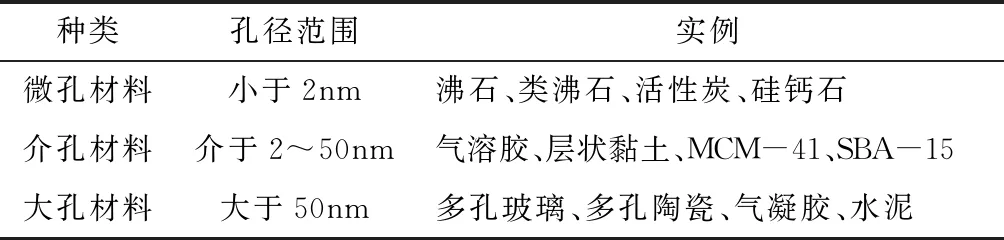

国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)根据多孔材料的孔径大小将其分为3类(表2)。

表2 多孔材料的分类

介孔材料在孔径尺寸上比微孔和大孔材料更有优势,新型的介孔材料是利用超分子化学组装制备的一类有序的介孔材料,且近几年来发展十分迅速。1992年美孚公司的研究人员首次使用烷基季铵盐阳离子表面活性剂为结构导向剂,成功地合成出孔径在1.5~10 nm范围可调变的M41S(MCM-41、MCM-48、MCM-50)系列氧化硅基有序分子介孔筛,标志着新型介孔材料的诞生。

1.4.2 新型介孔材料的发展历程

介孔材料是20世纪90年代迅速发展起来的新型纳米结构材料,它具有孔道大小均匀、排列有序等诸多优点,这些特性使其在生物矿化、生物催化、精细化工、功能高分子复合物的组装、化学传感等众多领域有着极其重要的应用。介孔材料同时也是良好的吸附剂与催化剂,已广泛运用于环境领域的含重金属废水处理中。

近年来,随着高分子合成技术的不断创新,介孔分子筛的研究成果层出不穷。目前人们除了合成各种硅基介孔分子筛,如:MSU、SBA、FDU等系列外,还可以制备单质(如介孔碳、Pt、Pd等)、氧化物(SiO2、Fe2O3等)、硫化物(如CdS)以及磷酸盐等介孔分子筛,使得介孔分子筛的研究前景一片光明。介孔分子筛的合成机理、合成方法和实际应用等方面的研究也硕果累累。

1.4.3 新型介孔材料的工程应用

吸附过程受介孔材料的离子形态影响,孔隙结构大对Hg2+与孔道表面的亲和作用有利。Sayafi等[8]用N,N-二甲基癸胺(DMDA)作为孔径扩张剂对MCM-41进行处理后,得到一种新的介孔材料,对Cu2+、Ni2+、Co2+具有快速吸附作用,在废水中含有少量重金属离子的情况下,去除率大于98%。Hong Yang等[9]研究发现,介孔SiO2材料(氨基改性)对水体中几种重金属离子的平衡吸附量大小为Ag2+>Pb2+>Fe2+>Cu2+>Zn2+>Mn2+。重金属离子还原要依靠介孔材料负载的光催化剂,在光催化剂的作用下,重金属离子可被Pd/MCM-TiO2和MCM-41-TiO2还原,最重要的作用是可以将诱发人类基因突变的致癌物Cr6+还原为Cr3+,减小癌症的发生率。

1.5 植物修复技术

利用植物处理含重金属废水,主要是运用金属超积累植物从废水中富集有毒金属,或是利用金属超积累植物将重金属从废水中萃取出来,亦或是利用金属超积累植物降低有毒金属活性,从而可减少重金属污染的危害。

1.5.1 修复性植物的种类及特点

在植物修复技术中草本植物和木本植物经常会被使用。这些植物具有如下特点;(1)适应性较强,能处理高浓度的重金属废水;(2)对重金属的富集能力强;(3)繁殖速度十分快;(4)生物种类繁多;(5)具有发达的根系。

植物修复技术异于其它技术的优点是在工程中可以原位实施,减小了对周围生态环境的二次污染,称得上是名副其实的“绿色修复技术”。种植植物不仅可以净化环境,同时可以从植物中回收贵重金属,取得良好的经济效益,植物修复法的运行成本远低于传统方法,且无二次污染。

1.5.2 植物修复技术的应用前景

植物修复技术在重金属废水处理方面的方法有湿地系统处理技术和氧化塘处理技术。人工湿地是指在洼地中按一定的坡度填充一定规格的填料(如砾石),在湿地的表层土壤中种植一些易富集重金属离子、成活率高、生长周期长、美观及有经济价值的植物,构成一个湿地生态系统。在运行过程中,含重金属的废水缓慢流过生长植物的土壤表面,在耐水性植物和土壤的共同作用下使污水得到净化。目前人工湿地常用的植物为水生或半水生的维管植物(如常见的破铜钱、水芹菜、水葫芦等)。

氧化塘是利用水库等水生生态系统对污水的净化作用,对含重金属废水进行原位处理的一种措施。将对重金属有富集作用的植物,如水葫芦、水芹菜、黑麦草、香蒲等投放到池塘内,然后定期收割,使重金属逐渐被去除。研究表明,l hm2的水葫芦一昼夜就能从污水中吸收锰4 kg,汞89g,镍297g,铅104g;低浓度含镉废水中镉的去除率达到97%;污水中的砷离子对水葫芦的生长有抑制作用,但它仍然能富集砷,且积累砷的含量比水中砷浓度多几十倍。此法虽然价格低廉、方便快捷、可以美化环境,但是植物生长较慢,受环境因素影响大,解吸较困难,在工程上多用于土壤含重金属的修复,有一定的局限性。

2 总结

上述几种以及没有列举出来的很多种重金属废水处理技术虽然有些还处于研究和试验阶段,但把它们运用于工程实践中也是指日可待的。天然改性材料和植物修复技术的材料容易获得、价格低廉、操作方便,是可以广泛投入使用的;微生物处理技术能够实现重金属的回收、废水的达标排放,是废水处理的必然趋势;新型的介孔材料是材料发展史上又一大进步,为新材料的开发和运用奠定了基础。