2019年全国卷力学实验题的分析及启示

2020-03-04

(福建省三明市第二中学,福建 三明 365000)

高考物理命题的指导思想为:教材是依据,基础是关键,能力是主导。2019年全国卷力学实验题在学生熟悉的实验基础上进行创新和拓展,考查学生基本知识、实验能力以及理解、推理、迁移应用等能力。笔者对该力学实验题进行剖析,感悟命题思想,提出备考策略。

1 力学实验题的分析及启示

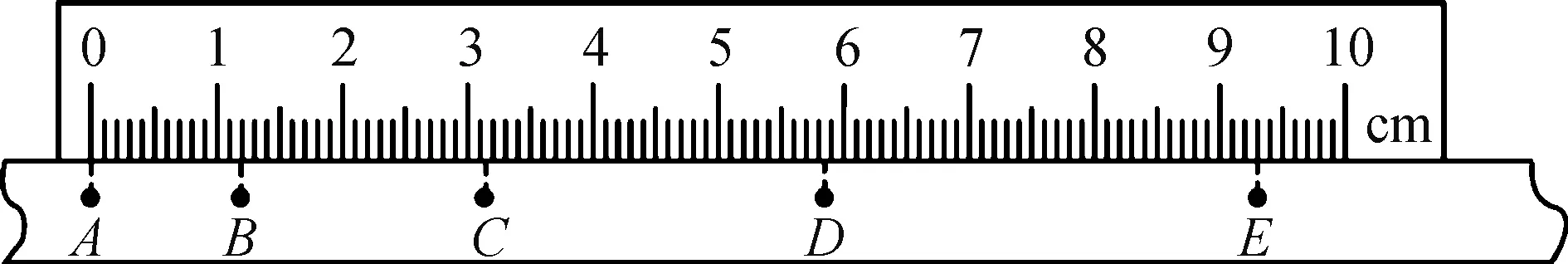

例1(全国Ⅰ卷):某小组利用打点计时器对物块沿倾斜的长木板加速下滑时的运动进行研究。物块拖动纸带下滑,打出的纸带一部分如图1所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是点,在打出C点时物块的速度大小为m/s(保留3位有效数字);物块下滑的加速度大小为m/s2(保留2位有效数字)。

图1

解析:本题考查学生利用纸带记录物块运动的时间和位移,利用打点计时器,测物块的瞬时速度和加速度;考查学生基本仪器的读数、打点纸带的应用、分析和处理实验数据的能力。

启示:本题利用基础实验考查学生对纸带的分析、数据采集与处理等能力。打点的纸带记录了物体运动的时间和空间信息,学生要会求匀变速直线运动的3类问题:各段位移、各点的瞬时速度、加速度。本题没有复杂的背景,是学生熟悉的题型,考查学生对刻度尺的使用与读数,利用中间时刻速度公式和逐差法进行数据处理、解决问题,教师在复习中不应丢开教材中的基本实验,一味追求创新实验。

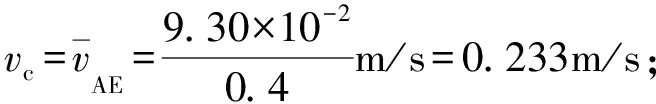

例2(全国Ⅱ卷):如图2所示,某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验。所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50Hz的交流电源、纸带等。回答下列问题:

图2

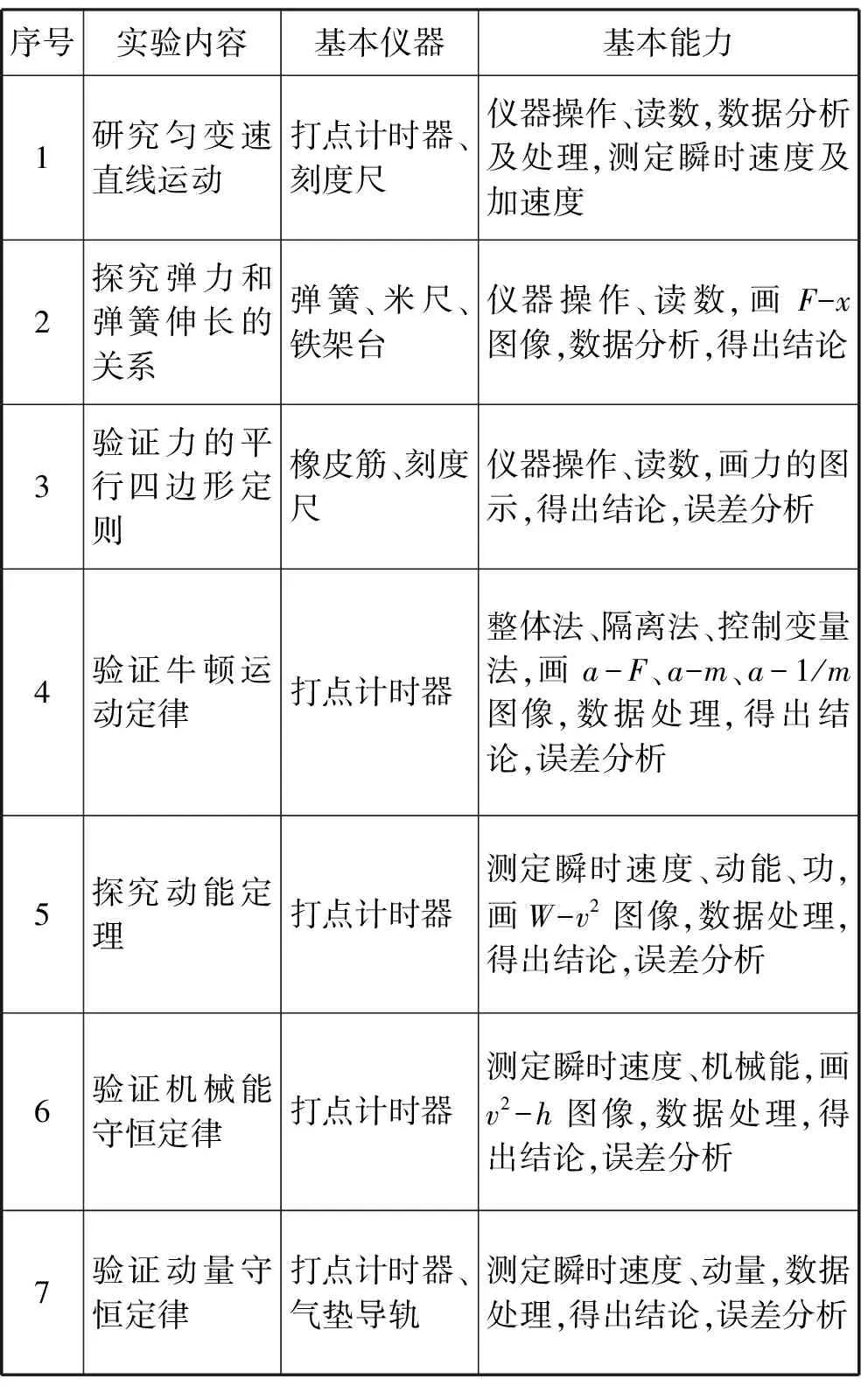

(1) 铁块与木板间动摩擦因数μ=(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块下滑的加速度a表示);

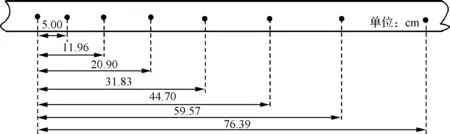

(2) 某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°。接通电源。开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下。多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图3所示。图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4个点未画出)。重力加速度为9.8m/s2。可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为(结果保留2位小数)。

图3

解析:本题考查学生利用牛顿第二定律求铁块与木板间的动摩擦因数μ,利用纸带记录铁块运动的时间和位移,求铁块运动的加速度,考查学生数据处理及公式推导的能力。

启示:本题没有复杂的背景,涉及的模型为学生所熟悉。考查学生利用刻度尺测量长度,并进行正确读数,用逐差法进行数据处理,求出加速度。教材中没有测量动摩擦因数的实验,在2013年全国Ⅰ卷、2015年全国Ⅱ卷中,已经考查过利用牛顿第二定律间接求出动摩擦因数,2019年高考试题看似较新,其实是常规问题,考查载体不同,但考点却相同,常规与创新并存是高考力学实验题永恒不变的主题。

例3(全国Ⅲ卷):甲、乙两位同学设计了利用数码相机的连拍功能测重力加速度的实验。实验中,甲同学负责释放金属小球,乙同学负责在小球自由下落的时候拍照。已知相机每间隔0.1s拍1幅照片。

(1) 若要从拍得的照片中获取必要的信息,在此实验中还必须使用的器材是。

A. 米尺 B. 秒表

C. 光电门 D. 天平

(2) 简述你选择的器材在本实验中的使用方法。

(3) 实验中两同学由连续3幅照片上小球的位置a、b和c得到ab=24.5cm、ac=58.7cm,则该地的重力加速度大小为g=m/s2(保留2位有效数字)。

解析:命题者创设新情境,利用数码相机的连拍功能记录小球的运动时间和位移,测定重力加速度,体现了基础实验与创新相结合、知识与能力并举的考查形态。

启示:高考命题注重物理知识应用于生活实际问题的解决,本题充分体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念。试题中呈现的模型也为学生所熟知,考查学生利用刻度尺测量长度,利用位移差公式进行数据处理、解决问题。教师在教学过程中,要将课内知识与课外生活相融合,引导学生应用物理知识,提高学生解决真实问题的能力。

2 力学实验题备考策略

高中力学实验试题可分为3种类型:探究型、验证型、测量型。因力学实验题涉及实验原理的理解、实验方法的确定、基本仪器的使用、实验的操作、误差的分析、数据的处理及结论的得出等,近几年高考力学实验题进行了创新设计,对学生实验能力提出了更高要求,教师在力学实验备考复习中,在抓好基本实验技能的同时,要进行归纳分类,预设创新点,加强对典型例题的分析,使实验复习更有针对性,更有效果。

2.1 夯实基础实验,促进对实验本质的理解

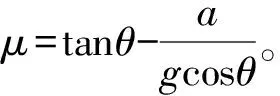

高考考纲中7个力学实验(如表1)是培养学生能力的重要载体,是物理高考实验试题命制的重要内容,教师在备考复习中,要夯实基础,要求学生透彻理解实验原理,引导学生从基础实验中提取、积累有价值的方法,提高学生的实验探究能力。

表1

2019年全国卷中力学实验题考查的是实验基础原理,在备考复习中教师要引导学生重视物理概念、规律的深度理解,只有让学生把基础题做细、做精,才能从容面对高考,收获成功。

2.2 强化牛顿第二定律实验复习

牛顿第二定律实验是高中物理的重要实验,是高考实验的高频考点,2012年全国大纲卷、2014年全国Ⅰ卷、2016年全国Ⅱ卷、2016年全国Ⅲ卷等均涉及牛顿第二定律实验的考查。与牛顿第二定律相关试题在实验设计、实验条件的控制、数据处理等方面,会呈现不同的形式和情境,同时又涉及等效法、近似法、图像法等科学方法,学生在做题目时常会无所适从,如:有的实验不需要平衡阻力、砂桶的质量不需要远小于小车的质量等,究其原因,是学生死记硬背一些结论,没有理解实验的本质,需要教师引导,围绕几个关键问题,进行有针对性的复习,提升学生分析和解决问题的能力。

学生可以从牛顿第二定律实验中获得多种技能,如:设计思想、实验原理和方法、操作能力、推理能力、数据处理能力、误差分析能力等。教师在备考复习中要指导学生认真研究、领悟教材提供的实验方案,积极思考和质疑实验中的关键问题,夯实基础,加深对实验的本质理解,提升解题能力和物理学科核心素养。

2.3 加强实验技能培养,提升学生解题能力

物理高考命题紧绕核心素养、能力立意进行设置,考查学生对物理概念和规律掌握情况,考查学生运用数学探寻物理量之间的函数关系的能力。教师要加强学生实验迁移能力训练,在实践中提升解题能力,让学生逐步形成适应个人终身发展的必备品格和关键能力。

2.4 重视力学实验的拓展创新

物理高考试题取材于生活,对基础实验进行了拓展与创新,通过创设新情境、新条件、新要求,让学生利用学过的物理理论、实验方法解决新问题,让学生体验探究过程,开阔视野,提高分析问题的能力,有效培养学生的创新能力。

备考复习应把握高考的脉搏,教师要指导学生掌握基础实验的原理、数据处理与误差分析方法等,关注学生的分析推理与知识迁移能力,有意识培养学生从基础实验中提取、积累有价值的方法,强化学生灵活应用理论知识,解答创新考题。