西汉时期家庭规模地域性研究的方法探讨

——以司隶为例

2020-03-01夏艾晨

夏艾晨

(中国人民大学 历史学院,北京 100872)

关于西汉时期每户家庭规模的问题,即户均口数的问题,一般认为大体上是“五口之家”的核心家庭。此系根据《汉书·食货志》中引晁错所言:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石[1]1132”。如今,随着现在研究方法与手段的改进,关于西汉时期的户均口数问题,学界已经逐渐向更加深入的层面推进。要想更全面深入地还原当时的情况,必须以不同的时空作为维度,具体研究不同时期和不同地域的家庭规模。其中,关于家庭规模的地域性的问题,学界已经做了些工作。

从研究方法上来说,学界对西汉时期户均口数的地域性研究,比较喜欢采用量化研究,这种方法操作起来较为容易,结论相对来说也比较客观。量化研究目前所利用的材料,主要出自《汉书·地理志》、居延简、江陵凤凰山汉简①。另外,天长纪庄木牍、尹湾汉墓木牍、荆州松柏木牍、朝鲜平壤贞柏洞木牍分别呈现出了不同时期特定地区的户数与口数②,也可供参考。简牍材料能够给出更直接、更具体的第一手资料,同时具有更加具体的时空范围,它们的价值自不待言。不过,当我们在研究时,传世文献的价值依然不可忽视,特别是《汉书·地理志》,它仍然提供了目前为止最全面的不同地域的户口数据,又能够给我们提供一个较为宏观的视角,把握不同地域的户口的大致范围,以及当时全国总体的情况。

不过目前,对于户均口数的研究而言,似乎具有实质性推动的研究往往得依赖出土文献,而传世文献的价值似乎只是陈列现成的数据以为参照,自身很难再做出什么研究;但笔者认为,传世文献自身还可以有进一步挖掘的潜力,关键是看我们能不能突破原有的观察角度,用新的视角看问题,提出新问题。此文重点不在于考察西汉时期各地户均口数的具体情况,而是想先对目前传世文献的量化分析研究的视角问题做一些反思,希望能在思路、方法上提供点启发。

一、对“州郡”经典模式的反思

针对西汉各州郡户均口数所做的量化分析,最经典的是葛剑雄在《西汉人口地理》中做的统计(如表1)③[2]55,以及梁方仲在《中国历代户口、田地、田赋统计》中做的统计[3]14-17。在此先以葛剑雄为例,他的研究思路如下:按照西汉十三个州加上司隶的划分(相当于十四个州),把《汉书·地理志》中每个州所属郡国的户数与口数分别相加,然后用每个州的总口数除以总户数,即得出每个州的户均口数,又算出全国平均每户为4.67口。

表1 葛剑雄所制各州户均口数表

根据制作出来的户均口数表,葛剑雄注意到了各州情况的差异,对比了各州数字的大小,还分析了导致差异的原因,比如交趾和荆州为什么数字最大,幽州和凉州为什么又数字最小[2]56。

与葛剑雄不同的是,梁方仲不但也计算了各州的户均口数,还利用每个郡国的户口数字,计算了每个郡国的户均口数,在具体的数据统计工作上做得更加深入和细化。

就技术层面而言,葛剑雄和梁方仲的深入程度不同,但从思路上讲,他们二人可以说并无二致。他们在郡国一级之上,又以州作为更大范围的分区标准,把《汉书·地理志》中那些看似繁杂的户数、口数纳入到一个系统的框架中,进行归纳整理。他们一方面给出了大量参考数据,使人们对各地区的大体情况有了了解,在进一步探讨当时户均口数的问题时,人们心中对各地区能预先有个大致的参考和把握;另一方面,他们在研究方法和框架上建立了经典模式,后来的一些研究,在思路和方法上大致与葛、梁相同。

不过,葛、梁的研究固然有重要意义,但同时,这也可能会限制了家庭规模的地域性量化研究的思路。葛剑雄的主要关注点在于“州”,从视角上来说,他似乎不是很关心底下各个郡国更加复杂的情况;梁方仲虽然把各个郡国的户均口数也排列了出来,但他同样也把各个郡国按照所属的州进行对号入座,以“州”为单位进行归纳总结。那些郡国的数据的意义,他没有更具体地阐发,还是以“州”为依归。

一个州的地域范围太大,包含的地方太多,如果把视角更多地放在州的层面,会遮蔽州以内地域间更复杂的情况。从梁方仲对各个郡国的统计来看,即便某一州内部,各个郡国也是千差万别的。当然,就这方面而言,薛平拴《陕西历史人口地理》等著作已经有了更为深入、细化的研究。

但是,比之更重要的是划分地域的标准问题,这里主要的问题在于“州”这一级。“州”的设立始自汉武帝时期,起初为各州刺史的监察区,后有一个向行政区逐渐转变的过程,东汉末时成为正式的行政区。以行政区划作为划分地域的标准,这是葛、梁以及许多相关研究惯用的办法,虽然比较方便易行,但其实有一定程度的不合理。国家在划分地方政区时,通常会重视自然地理的格局,即以“山川形便”作为划分政区的重要原则,并且还会注意行政区与文化区、经济区的契合;但有时也并非如此,例如周振鹤认为的出于政治考虑而采用“犬牙相入”的办法[4],等等,这样则会导致行政区与另外几种标准下的区域不能保持一致。

从研究家庭规模的角度来说,乃至人口史来说,对其影响较大的因素,比起国家统一安排的政区划分,更重要的是不同地域的自然地理、社会风俗文化、经济发展水平等。举例来说,《汉书·地理志》在最后一部分依据刘向《域分》和朱赣《风俗》,对各地进行区域划分并重点记述各地风俗文化的情况,形成了针对西汉的一套风俗文化分区模式。在《汉书·地理志》中,可见一些与分家有关的史料,例如评价河内郡“好生分”[1]1647,谈到颍川郡时又称当地“民以贪遴争讼生分为失”[1]1654,颜师古注:“生分,谓父母在而昆弟不同财产[1]1648”。这都涉及当时家庭规模的问题,《汉书·地理志》如此安排,可见在当时人的认识中,家庭规模的问题与地域风俗文化有重要的关系。所以,在研究家庭规模的地域性时,对地域的判断和划分标准,应该更注重以自然地理、地域文化、经济开发程度等方面为区分,而不是就看国家硬性的政区划分。

这里有必要再提到一点,即“州”在西汉时期的性质问题。“州”的行政区性质在东汉更为加强,在西汉时期仍保有较重的监察区性质,“州”的性质演变是一个渐进的过程。不过这对此文的讨论没有太大的干扰。

关于这一问题,在当时的各州中,司隶是一个较为典型的个案。在此就主要围绕司隶进一步展开讨论。

二、对司隶的重新分区

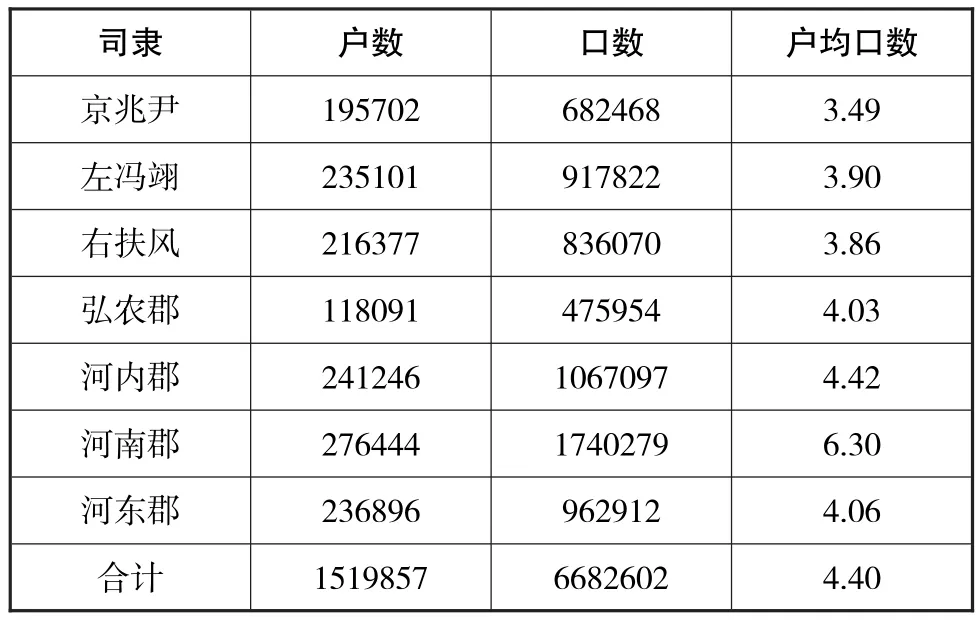

无论是葛剑雄,还是梁方仲,他们都把河南、河东、河内、弘农、京兆尹、左冯翊、右扶风这七个郡理所当然地放入一个整体当中,即司隶,并统计司隶整体的户均口数,统计结果都是4.40。

前文大体分析了以“州”为标准的局限性,而这个局限性也是突破口所在。如果想对司隶下辖地区的家庭规模有更加深入细化的认识,就应该对司隶原先的处理办法做些调整:其一,可以从地域的大小上,再划分出更细小的范围,呈现出更复杂的实际情况。其二,这七个郡虽然统属于司隶,但从自然地理格局、地域文化等方面来看,它们至少得分属两个单位:京兆尹、左冯翊、右扶风(三辅)和弘农四个郡属于关中地区;河南、河东、河内三个郡属于关东地区,而这三个郡在当时还有单独的合称——三河。试举几条史料:

《史记·货殖列传》:关中自汧、雍以东至河、华,膏壤沃野千里,自虞夏之贡以为上田,而公刘适邠,大王、王季在岐,文王作丰,武王治镐,故其民犹有先王之遗风,好稼穑,殖五谷,地重,重为邪。……故关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六。[5]3958-3959

《史记·李斯列传》:自秦孝公以来,周室卑微,诸侯相兼,关东为六国。[5]3084

《史记·货殖列传》:昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建国各数百千岁,土地小狭,民人众,都国诸侯所聚会,故其俗纤俭习事。[5]3959

《史记·高祖本纪》:悉发关内兵,收三河士,南浮江汉以下,愿从诸侯王击楚之杀义帝者。[5]468

以函谷关为界,关中与关东作为相对的两个地域,对秦至西汉时人乃至今天的秦汉史学者来说,都是普遍的认识,上文所列举的前两条史料正是这一认识的反映。结合后两条史料可知,“三河”为当时一特定的地区称谓,在当时人的观念中,一方面,三河属于关东地区,与关中地区(关内)不属于同一区域;另一方面,在关东地区中,三河还可以作为一个更小的子单位。根据上引《史记·货殖列传》对三河地区的描述,大致是以三个郡的地理位置、政治历史传统、经济、文化风俗等因素为分区标准(后文列举的一些文化分区、经济分区中多有单独的三河地区),比如三河位于天下之中,地区开发较早,曾为多个政权的建都之地,人口众多,都有“纤俭习事”[5]3959的文化风俗,等等。

也就是说,不宜再把这七个郡一起塞进司隶的框架中来,而是可以以关中和关东这两个单位为分界线,把司隶分成关中四郡与三河这两个部分。

下面先来看梁方仲对司隶所做的统计(如表2)[3]14:

表2 梁方仲所制司隶户数、口数及户均口数表

然后,再根据关中四郡与三河这两个单位,重新分别计算户均口数,给出不一样的呈现:

表3 关中四郡与三河户数、口数及户均口数表

如表3所示,关中四郡与三河不管是郡之间的对比,还是整体合计的对比,差异都一目了然,前者低,后者高。葛、梁统计得出司隶整体的户均口数为4.40,这个数字与各州相比,没有什么特别的地方,与全国整体的户均口数4.67相比仅仅略低一点。但若是把关中四郡整体的户均口数3.81放到所有州里比较,就比所有的州都要低;然而再把三河整体的户均口数5.00放到所有州里一比,在各州中都能高居第四。相比于4.67这个全国的平均值,同样,关中四郡明显较低,而三河较高。结合每个郡的户均口数,3.81和5.00也能基本反映关中四郡与三河各自内部的具体情况。这便可说明,把关中四郡与三河共同纳入一个整体来研究,是不可取的,得出的结论不但会遮蔽关中地区户均口数之低,而且也会让人不能直观地看到三河地区户均口数之高。

这里还得再提一下薛平拴的《陕西历史人口地理》。此书的作者不是没有意识到三辅地区的户均口数很低,但其看问题的角度依然与葛、梁大体无差,即以行政区为观察的标准,所以当作者发现三辅地区的户均口数低时,还要与司隶整体的户均口数4.40比较一下差异,并为此感到惊讶和疑惑④。然而,若以此文的意见,若能突破行政区的标准,三辅的户均口数原本就不需要与司隶的户均口数相比较。因为在这里,司隶本身就不宜作为一个单位来看待,其整体的数字并无太大的参考意义。

至于关中地区户均口数低的问题,由于史料的局限,目前恐怕很难给出一个让人信服的解释,只可试做推测。关中在方位上虽然偏向西北,但不同于凉州,它是久经开发的富庶之地,特别是三辅,又是西汉的政治中心所在,西汉朝廷还有迁徙关东富户于此的政策,拥有数量众多的豪族(意味着更大的家庭规模)。就经济发展水平来说,关中与三河地区一样,也许,经济发展水平不是解答这个问题的钥匙。薛平拴推测,是因为“官僚地主阶级成员较多,豪强富户比例较大,因而户口统计很难作到认真调查,隐匿现象较为严重[6]”,这或许没错。不过,个人认为也可以从社会文化风俗的角度来谈。关中地区为战国时期秦国的政治文化中心,自商鞅变法以来的分户政策对关中地区的社会风气有着深远的影响。《史记·商君列传》:“民有二男以上不分异者,倍其赋[5]2710”。为了增加投入生产的劳动力数量,并扩大国家征发赋役的范围,商鞅制定了这一政策,促使民众分家。直到西汉初年,贾谊谈及当时的风俗文化时说:“商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败。故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。借父耰锄,虑有德色;母取箕帚,立而谇语。……囊之为秦者,今转而为汉矣。然其遗风余俗,犹尚未改[1]2244”。这里所指的“秦人”,主要指秦统一前的关中人,由此,商鞅变法对关中社会风气的影响可见一斑;西汉承秦,关中地区分户的风气自然也会有所延续,如贾谊所言。但与此同时,我们也得意识到,在秦汉时期,分家的风气并不是关中地区的专利,如前文提到的颍川郡“民以贪遴争讼生分为失”。不过,根据《汉书·地理志》,颍川郡的户均口数为5.11(户数432491,口数 2210973[1]1560),数值较高,与关中不同。关中户均口数低与当地社会文化风俗的关系究竟如何,以现有的史料条件还不足以断言,但由此至少可以肯定的是,某一特定区域的户均口数是多种因素共同作用的结果,不可单看某一个方面。

由于划分地域的标准不同,除了关中四郡与三河之外,葛、梁的地域划分必然还会出现其它类似的问题。比如南阳郡,虽然属于荆州,但这个郡在淮水以北,分明已在北方,在战国时期是秦、楚、韩三国交界地带,地域文化较为杂糅;而荆州的另外几个郡级单位南郡、江夏、桂阳、零陵、武陵、长沙皆属于楚地,把南阳与它们放在一起计算户均口数,似乎并不合适。至于豫州,包含颍川、汝南、沛郡、梁国等郡级单位,自西向东,兼跨韩、魏、楚等地,在风俗文化上必然差异很大,那么户均口数也不必纳入豫州这个整体的范围来统计⑤。

不过,此文最在意的本不是这类具体问题,看问题的思路才更重要。循着这个思路,能给我们以启发,反思并突破以往看问题的视角的局限性,进而发掘新问题,更新我们的认识。

三、余论

通过以上的检讨,既然以行政区划为量化研究家庭规模地域性的标准并不合适,特别是以“州”为单位不合适,那么我们就应该综合考虑风俗文化、经济、自然地理等要素,对全国重新分区,建立西汉的人口区划。

对于当时的分区,得回归《史记·货殖列传》和《汉书·地理志》等当时的文献,以当时人心中的地域观念为基础,进一步展开。如今,学界以不同的标准和角度,已经对汉代进行了多种分区。

比如文化分区。《史记·货殖列传》和《汉书·地理志》勾勒了西汉时期大致的地域风俗文化,为后人了解当时的文化地理提供了可能,特别是《汉书·地理志》。当代学者在以《汉书·地理志》为主的基础上,已经有了几种较具代表性的风俗文化分区方案。最具代表性的是周振鹤,他把西汉分为三大风俗区域:塞上塞外、黄河中下游、淮汉以南。把三大风俗区域再具体分为了16个风俗区,然后再往下共细分为25个风俗亚区[7]。王大建对于周振鹤的分法,采取既批判又借鉴的态度,把汉代又分为四大民俗带:长城民俗带、黄河民俗带、长江民俗带、珠江民俗带[8]。王子今《秦汉区域文化研究》全面地研究秦汉时期的区域文化,将秦汉时期分为关中、齐鲁、赵地、滨海、江南等12个基本文化区[9]。雷虹霁则是先区分《汉书·地理志》中的“域分”和“风俗”两种取向,不以“域分”为风俗分区的标准,故以“域分”为第一层次分区,“风俗”为第二层次分区,先排列秦地、魏地、周地等13个大区,于其下又分出关中、陇西六郡、河西四郡、巴蜀、河内、河东、周地等25个风俗区[10]96-97。

又如经济地理分区。比起《汉书·地理志》,《史记·货殖列传》更具有划分经济区的史料价值,其开篇即根据各方物产,将全国分为“山西”“山东”“江南”和“龙门、碣石北”四大区,然后再详述更具体的地区。一般据此认为汉代可分为“四大经济区”。当今学者在《史记·货殖列传》的基础上,也提供了一些经济区的分法。如冯志毅将当时划为关中、巴蜀、陇西天水、三河等11个经济区[11]。雷虹霁划分了15个商业经济区,与冯志毅相比有一些修改[10]92。其余的也大同小异,不做赘述。

这些分区哪个更合理,可以商榷,不过就此文的主题来说,以上各种分区基本都不是以“州”作为划分标准,而是以风俗文化、经济等标准为区分,于是或某个州内其中几个郡并为一体,或不同州的若干所属郡合为一区,它们对于户均口数的地域性量化分析多少或可有一定的参考价值。那么,对全国以不一样的标准重新划分地域,应是接下来该推进的工作。

不过,此文也并没有完全否认葛、梁两位建立的经典模式,反而是站在巨人的肩膀上,再做进一步的讨论。他们所建立的模式虽然有待商榷,但也仍有一定的意义。他们有意识地在郡国之上加入更高一层的分区,形成多级分区,就这一角度而言,不管是以行政区还是别的分区为标准,都得试图建立多级分区。此文批判以行政区划为量化分析的角度,但主要是针对“州”,同样是行政区划的郡县,却不敢不采用之。首先,如果彻底不管行政区划,另起炉灶,则操作起来会很难下手,因为当时户口本身就是以郡县这些行政区为单位进行采集统计的,我们只能以郡县为统计单位。其次,州这种一级政区的划分和变动受政治影响较大,而郡县作为二、三级政区,相对较为稳定⑥,故某个郡县内部的文化、经济、自然地理等要素不会相差太大。毕竟,从《史记·货殖列传》、《汉书·地理志》到当今学者,其划分风俗文化区、经济区的基本依据都是郡县行政区划,没有过于细化地拆分郡县。所以,若我们重新考察西汉的户均口数的地域性,还是得依赖郡县这种基本的划分标准,保持郡县范围的完整,在郡之上再另外开辟新的分区标准。

另外,当考察家庭规模的地域性时,应该还要注意两点:

一个是时间上的。如周振鹤所论,从西汉后期到东汉后期,各地风俗经历了由“九州异俗”到“六合同风”的演变过程。“因此密集的多元的风俗文化区已经消失,尤其中原地区的那种百里不同风、千里不同俗的面貌已不再现。在东汉后期,我们已没有足够的材料来划分新的风俗文化区。……但可以肯定地说,东汉后期的风俗地域差异是显著地削弱了[12]”。从西汉到东汉再到后世,风俗文化区会有改变,区域风俗文化也会出现同质化的倾向,而且这一倾向越往后世会越加强。也就是说,虽然强调思路和方法上的突破,但操作起来,对西汉这一时段的适用性较强,这也是为什么此文没有把讨论的范围超出西汉时期。

一个是空间上的。不同地域的户均口数虽然千差万别,但也有相同的一面,我们在考察不同地域的户均口数时,要注意普遍性与特殊性的辩证关系。秦汉时期的家庭规模,有的也许是一家三口,抑或是一家六口,但总体上都在“五口之家”上下徘徊,这是当时全国的总体特点。由夫妻子女组成的核心家庭为当时社会的主流,这在很大程度上是超越地域差异的时代大背景。我们要对比各地存在的差异及其原因,但比如涉及关中地区户均口数的特殊性时,不要因为数值较低,就只强调关中与其他地区的不同,我们还要求同存异。

如今,秦汉史研究日益依赖出土文献,我们都能感受到传世文献越来越难做出新成果。但其实,传世文献仍有很多研究的价值,等待去发掘,以往学者对传世文献的许多认识,也还有检讨的余地。若想突破困境,就要以新的角度去解读传世文献,采取新思路、新方法,提出新问题,并综合传世文献和出土文献解决问题。此文尚不打算在此就建立好一套全新的分区模式(容以后撰文详论),但重在先提出方法上的引导。

注释:

①利用《汉书·地理志》进行量化研究的代表作:葛剑雄《西汉人口地理》,商务印书馆,2014年;梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社,1980年。利用简牍史料进行量化研究的代表作:杜正胜《传统家族试论》,载黄宽重、刘增贵主编《家族与社会》,中国大百科全书出版社,2005年;许倬云《汉代家庭的大小》,载《求古编》,商务印书馆,2014年;李根蟠《战国秦汉小农家庭规模及其变化机制——围绕“五口之家”的讨论》,载张国刚主编《家庭史研究的新视野》,生活·读书·新知三联书店,2004年;池田温《中国古代籍帐研究》,中华书局,1984年;等等。其中杜正胜、许倬云和池田温都采用了居延简,李根蟠兼采居延简和江陵凤凰山汉简。

②参见天长市文物管理所、天长市博物馆《安徽天长西汉墓发掘简报》,《文物》2006年第11期;连云港市博物馆、东海县博物馆、中国社会科学院简帛研究中心、中国文物研究所编《尹湾汉墓简牍》,中华书局,1997年;朱江松《罕见的松柏汉代木牍》,载荆州博物馆编《荆州重要考古发现》,文物出版社,2009年;杨振红、[韩]尹在硕《韩半岛出土简牍与韩国庆州、扶余木简释文补正》,载卜宪群、杨振红主编《简帛研究2007》,广西师范大学出版社,2010年。

③《西汉人口地理》初版于人民出版社,1986年。

④参见薛平拴《陕西历史人口地理》,人民出版社,2001年第40页。

⑤以上涉及的问题参见梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社,1980年第14-16页。

⑥相关讨论可参见周振鹤《中国地方行政制度史》,上海人民出版社,2005年第224页。