基于阴阳理论与生物信息学方法探讨抗脑缺血再灌注损伤后炎症反应的思路与方法

2020-03-01杨小钰杨仁义黄海红谌泽芳傅馨莹张伟

杨小钰,杨仁义,黄海红,谌泽芳,傅馨莹,张伟

(湖南中医药大学,湖南 长沙 410208)

中风已经成为世界范围致死与致残的重要原因之一[1],其中炎症反应对于脑血管损伤尤为严重。脑缺血再灌注属于脑缺血性中风,极大威胁人类的生活质量以及生命安全。现阶段缺乏对脑缺血再灌注炎症反应系统详细的病理生理机制探索,因此无法有效全面治疗此类疾病。基因研究闯入人们的视野,有望提供进一步的解决思路。“阴阳”贯穿中医理论,合理运用中医理论解释缺血性中风病因病机,发挥中医药特色,为中西医结合抗脑缺血再灌注炎症反应提供治疗依据。

1 脑缺血再灌注炎症反应的病理生理研究

过度的炎症反应,是脑缺血再灌注损伤进一步加重的主要原因[2]。小胶质细胞、星形胶质细胞和白细胞作为中枢神经系统炎症反应的细胞基础[3],在炎症级联反应中发挥重要作用。脑缺血再灌注后,小胶质细胞活化是炎症反应开始的标志;星形胶质细胞受损,与小胶质细胞表达各种炎症相关因子如:白介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、核转录因子、血小板活化因子等,靶细胞表面的细胞间黏附因子-1(ICAM-1)、血管细胞黏附因子-1(VCAM-1)等大量释放,血管内白细胞通过迁移、黏附、活化,附着在血管内壁,释放炎症介质,进一步加剧了白细胞的聚集,造成周而复始的循环;血管发生堵塞,形成血栓并从而减少血流。白细胞也可透过血管壁,加重脑组织损伤。

其中炎症细胞活化释放大量的炎症因子是炎症反应的中心环节。淋巴细胞、中性粒细胞、单核-巨噬细胞的聚集,是炎症反应发生发展的重要步骤。最新研究表明,多种炎性细胞因子与炎性细胞的浸润共同使炎性病变进一步发展,导致脑组织中缺血性坏死,脑水肿和神经元损伤加重[4]。早期研究已发现IL-1β中和抗体或其阻断剂可有效减轻缺血性脑损伤[5]。通过肢体反复预处理,王小琴等[6]发现降低TNF-α和IL-6水平,脑缺血再灌注损伤得到有效缓解,细胞损伤程度减轻、脑梗死体积缩小。黄韬[7]等通过研究发现,高剂量梓醇可以降低脑缺血再灌注大鼠脑组织中的IL-1β、IL-6、TNF-α水平,取得一定的疗效。因此,从炎症细胞与炎症细胞因子入手,抑制免疫损伤,为治疗脑缺血再灌注炎症反应提供靶点与方法。

近年来研究发现基因调控对于疾病的发生发展产生影响。miRNA是一种非编码RNA,其参与调控细胞能量代谢、生长分化、细胞凋亡等一些重要的细胞生理过程[8]。目前有大量研究探索了生理条件下和缺血性卒中后循环血和脑组织中miRNA的表达分布及作用[9]。miRNA与脑组织生理功能和病变等有着密切关系,它们和靶基因共同参与炎症、动脉粥样硬化、神经血管再生、细胞凋亡等多种与缺血性卒中相关的病理生理学过程,这充分表明miRNA可能成为缺血性卒中早期诊断的分子标志物和有效的治疗靶标。而circRNA是一种新近研究的非编码RNA。据报道,环状RNA在多个器官中富集,在大脑中尤其丰富,这表明环状RNA可能参与其中脑生理和病理过程[10]。circRNA已被证明与miRNA密切相关,circRNA-miRNA-基因通路对于调节基因表达起着重要作用。但现阶段研究尚不清楚circRNA在脑缺血的发病机制中的具体作用。Liu[11]等发现脑缺血再灌注48 h后,有914个circRNA显著上调,其余113个则显著下调。随后选择三个circRNA,预测相关重要的细胞信号传导途径和功能,构建出circRNA-miRNA-靶基因的相互作用网络。随着国内外研究发展,发现竞争性内源RNA(ceRNA)[12]也为脑血管疾病研究和治疗提供新依据。

2 疾病-靶点网络的建立

2.1 靶点蛋白PPI网络构建

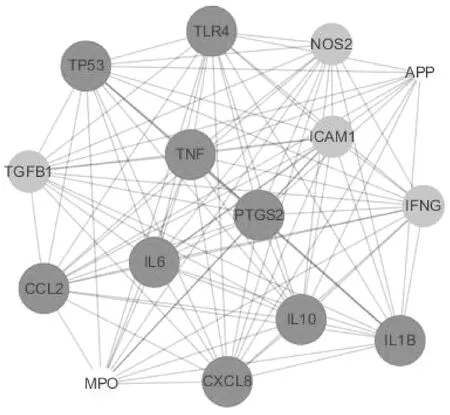

通过GeneCards(https://www.genecards.org/)数据库,以“Cerebral ischemia-reperfusion inflammatory response”为检索词,收集抗脑缺血再灌注炎症反应的作用靶点,以Score值≥30为限定条件进行筛选,得到TNF、IL6、IL10、IFNG、TLR4、IL1B、TGFB1、CXCL8、TP53、ICAM1、APP、MPO、NOS2、PTGS2、CCL2共15个靶点;采用Srting数据库及Cytoscape软件Network analyzer功能构建靶点PPI网络(图1)。按照“Degree”分析,结果表明通过多个作用靶点可实现抗脑缺血再灌注炎症反应。

图1 靶点蛋白PPI网络图

2.2 KEGG通路富集分析

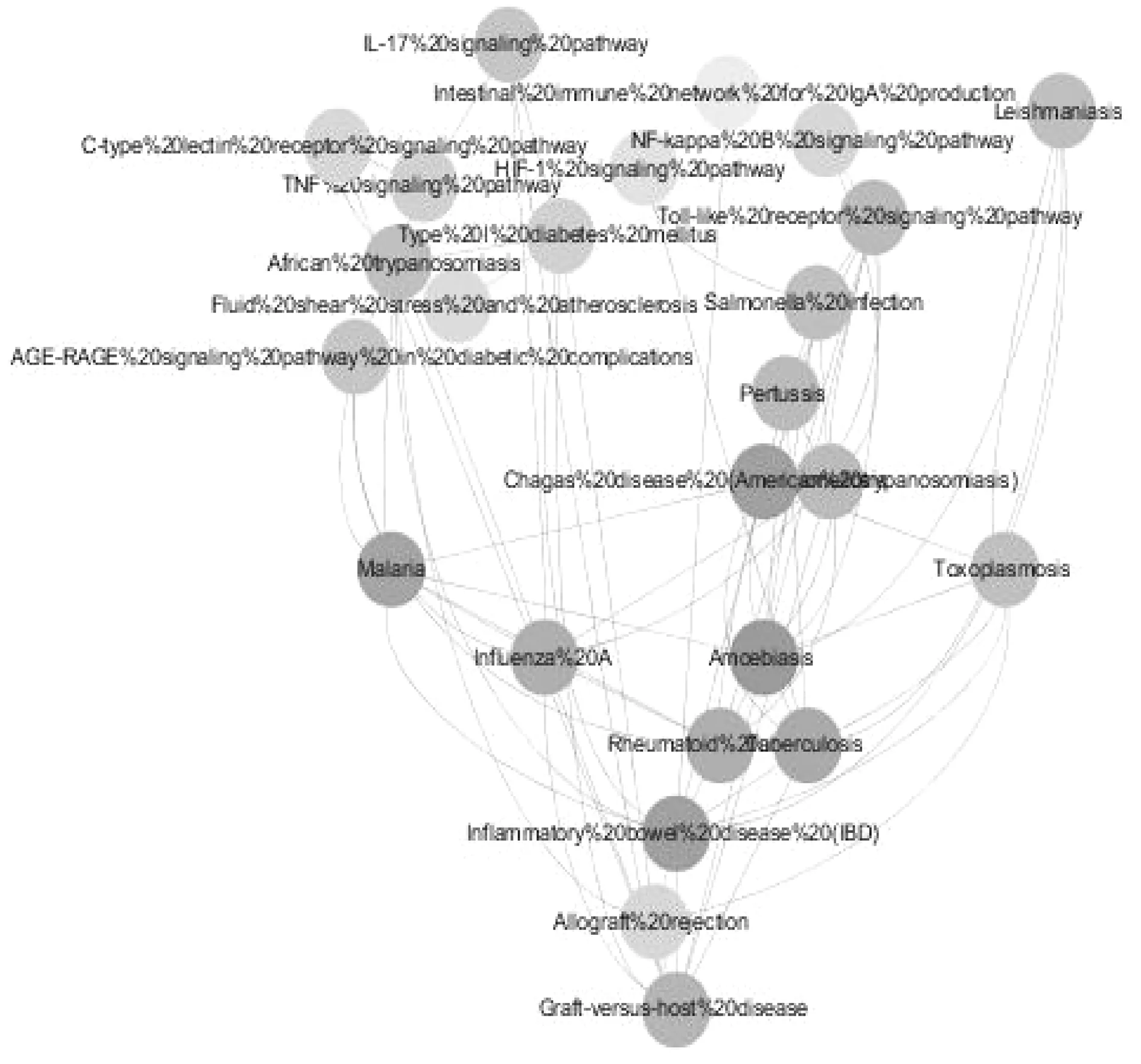

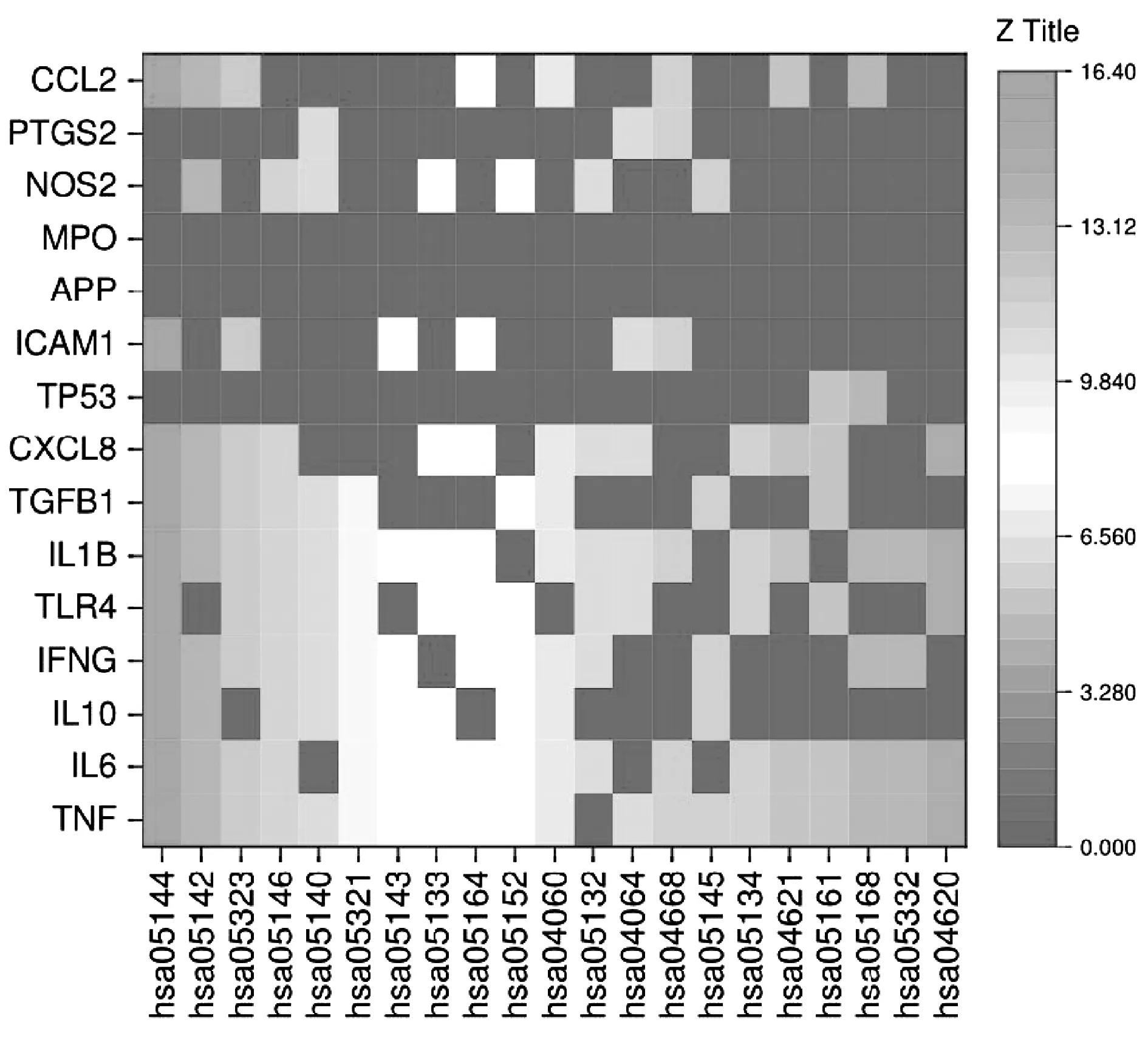

利用DAVID(https://david.ncifcrf.gov/)数据库及Cytoscape软件,将15个靶点进行KEGG富集分析,得到图2,并对P值取负对数,得出“-lgP”,-lgP值越大,富集程度越大,将数据导入Origin,绘制heatmap,得到图3。KEGG富集分析结果显示,TNF、IL6、IL10、IFNG等为重要靶点,可通过细胞因子与细胞因子受体的相互作用、沙门氏菌感染、NF-κB信号通路、TNF信号通路等多条通路实现对靶点的调控。

图2 KEGG通路可视化网络图

图3 热图

3 脑缺血再灌注炎症反应的治疗

通过对脑缺血再灌注炎症反应病理生理机制的研究,发现炎症级联反应涉及环节靶点众多,炎症细胞与炎症因子相互错杂且独立,靶点之间相互沟通,阻碍治疗进程,以往研究多以溶栓为主,他汀类药物经临床与试验研究证明有效;也有学者涉及单靶点受体抑制剂,如IL-1受体拮抗剂,从而人为降低IL-1水平,阻断级联反应,减轻脑组织损害;亚低温治疗、干细胞疗法也是研究的热点。

随着国内外研究水平的提高,氢气对于多种疾病的治疗均具有一定疗效。富氢水是氢气给药方式之一,明显缩小脑梗死面积、减轻脑水肿症状,张威[13]等研究证明其可下调TNF-α、IL-1β水平,减弱炎症反应,抑制线粒体凋亡途径。氢气医学尚属于萌芽阶段,仍需进一步探索;常压高浓度氧治疗[14]直接改善缺血脑组织氧合状态,恢复脑组织氧分压。核转录因子NF-κB参与多种炎性因子转录及表达,师文娟等[15]发现常压高浓度氧治疗通过抑制其过度活化,从而防止炎症反应发生;另外,一定剂量的雷公藤红素可以抗炎、抗肿瘤、免疫抑制,对脑缺血再灌注后脑血管神经具有保护作用,杨雪莲[16]等用不同剂量的雷公藤红素治疗脑缺血再灌注后的大鼠,研究其神经保护作用,发现随浓度增加,炎症因子释放减少。苯海索[17]与丙磺舒[18]经研究表明均可抑制炎症反应,减轻脑组织缺血再灌注后损伤。

4 阴阳学说理论对脑缺血再灌注炎症反应的认识

4.1 阴阳学说是中医理论基础

阴阳学说是研究世间万物发生发展及其运动变化规律的学说,属中国古代哲学范畴[19],是传统文化的核心思想。“易以道阴阳”,阴阳学说是中医学的基础理论,《素问·阴阳应象大论篇》道:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必于本”。阴阳交感、对立、互根,消长以及转化,是人体生理活动及病理变化的规律和基本法则。如精、气、血、津液是构成人体和维持生命活动的基本物质,其中气属阳,精、血、津液属阴,“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,阴阳保持动态平衡,“形神相得”;阴阳任何一方偏盛偏衰及变化导致阴阳失调,“邪气盛则实”“精气夺则虚”则“阴阳离绝,精气乃绝”。《景岳全书·传忠录》有云:“凡诊脉施治,必先审阴阳,乃为医道之纲领”,阴阳学说对于疾病的认识、诊断、治疗意义重大。

4.2 缺血性中风与阴阳失调

历代医家研究表明,气血逆乱导致缺血性中风。虚、瘀、痰、毒致使脑脉失荣,闭塞不通,出现神经系统症状,甚至死亡。其中以阴阳失调所致的“气虚”为根本。阳气为人体生命活动的原动力,张介宾道:“天之大宝,只此一丸红日;人之大宝,只此一息真阳。”古人早在《上古天真论》中论述女子“五七阳明脉衰”“七七任脉虚”而“形坏”,男六七“阳气衰竭于上”。《千金方》亦云:“人年五十以上,阳气日衰,损与日至,心力渐退,忘前失后,兴居怠惰,计授皆不称心。”而“头为诸阳之会”,为人之神灵所居,伴随年龄的增长,阴阳失于调和,阴阳消长转化失去平衡。“阳主气,故气全而神旺;阴主血,故血盛而形强。人生所赖,唯斯而已。”气为血之帅,“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血。”“五脏六腑之精,皆上属于脑”,因此气虚则血虚,脑脉失荣;又因“运血者,即是气”,《医林改错》云:“血管无气”故“必停留而瘀”;李东垣有“气虚致中”学说;张景岳结合自身临床实践,提出“元气亏损”是缺血性中风的主要原因;王清任道:“中风诸症皆为气虚所致”。阴阳失衡,气虚血虚及瘀,出现肢体活动欠佳,言语不利等神经功能障碍。阴阳失调导致气虚,《血证论·阴阳水火气血论》中有云:“水化于气”“气行水亦行”。津液的生成、输布和排泄与气密切相关。气虚津伤水停,由此形成水湿、痰饮。痰瘀互结于脑脉,《素问·本病论》曰:“久而化郁,……民病卒中偏痹,手足不仁”[20],痰瘀毒邪久而化热,瘀热毒邪互结呈现,使神明蒙蔽,脑络失养,“瘟毒在内烧炼其血,血受烧炼,其血必凝”[21],血瘀之证益甚。

4.3 缺血性中风与炎症反应

不同于西医,通过辨证论治,瘀热型为炎症重要类型。《素问·五行大论》有云:“其变炎烁。”这里的“炎”即热。《内经》中所述“营卫稽留于经脉之中,则血泣而不行;不行则卫气从之而不通,壅遏不得行,故热,大热不止,热盛则肉腐,肉腐则为脓。”通过现代医学同样发现,血瘀证与炎症、炎症因子、微循环等方面密切相关。以中医传统理论为核心,结合现代微观研究,探究血瘀证与炎症反应发生的内在联系。马晓娟[22]等发现血瘀证与C反应蛋白、IL-6、TNF、ICAM等存在密切相关性;活血化瘀法在临床诸多炎症的治疗中发挥着重要的作用;同样,以中医角度来看,缺血性中风所产生的炎症因子相当于内生毒邪,通过建立热毒血瘀证模型,发现炎症因子水平明显升高。因此,基于以往研究表明缺血性中风以“瘀”为代表,产生炎症反应。

中老年阳气虚弱,阴阳失调,气虚血虚,脑脉失养;又因气虚导致血瘀,津液生成输布障碍,形成痰湿,痰瘀互结,郁而化热,痰、瘀、热、毒使血瘀证日益严重,从内部推动炎症反应的发生发展。纵观从阴阳失调到炎症反应,环环相扣,在每一个环节均可发挥中医药优势,益气活血、活血化瘀、清热解毒化湿等方法,为治疗脑缺血再灌注炎症反应提供有效选择。

5 中医药防治

通过对于缺血性脑卒中病因病机的分析,中医药运用益气活血、活血化瘀、清热解毒等方法对于治疗此类疾病具有优势,其具有多靶点、多环节、双向调节的特点,近年来各类实验研究表明,中医药存在明显的疗效。

除治疗缺血性中风经典方剂补阳还五汤外,诸多复方均有疗效。芪蛭通络胶囊对脑缺血性中风中多种病理因素治疗有效,武晓伟[23]等对其进行拆方研究,分为含有水蛭、川芎、土鳖虫、丹参、郁金、红花、鸡血藤、姜黄、泽兰9味药的活血化瘀组,与不含以上九味药的缺活血化瘀药味组。活血化瘀药味组对大鼠脑缺血再灌注损伤具有缓解作用,较缺活血化瘀药味组脑梗死率、TNF-α、IL-1β均明显降低。脑心清胶囊同样也是脑血管疾病的常用药,闵冬雨[24]等学者对其进行了研究,柿叶为脑心清胶囊的主要成分,柿叶提取物中黄酮、有机酸和香豆素等具有抗炎、抗氧化、改善平滑肌功能的作用,通过实验研究表明,其有效抑制海马神经元的损伤,抑制组织氧化应激损伤,降低炎症因子水平,对于脑血管具有明显的保护作用。涤痰汤出自《奇效良方》卷一,具有豁痰清热,利气补虚之功效,主治中风,痰迷心窍,舌强不能言,是临床治疗中风急性期的常用方剂。相关研究表明[25]其可以抑制体内炎症反应。加味涤痰汤可以通过干预脑缺血再灌注损伤后的细胞自噬,改善脑缺血再灌注过程中脑组织损伤,降低炎症因子水平,起到缺血再灌注后神经保护的作用。

对于单味药及其有效组分的研究,为抑制脑缺血再灌注后炎症反应开拓了视野。败酱草,最早出现于《神农本草经》,具有清热解毒、止血、活血等功效,其入药部位是黄花败酱和白花败酱的全草。研究[26]指出,败酱草具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等作用。败酱总黄酮是败酱草的有效成分,败酱总黄酮能够降低脑缺血再灌注模型大鼠脑组织中TNF-α、IL-1β等炎症因子水平,起到减轻炎症反应对脑组织损伤的作用。白藜芦醇作为多酚类活性物质,主要存在于藜芦、决明等植物中。研究[27]表明,给予白藜芦醇后,脑缺血再灌注模型大鼠脑组织中的Caspase-1含量、NLRP3炎症小体明显下降,而ZO-1含量明显增加,这证明白藜芦醇能够通过改变NLRP3、Caspase-1、ZO-1水平,从而降低炎症反应,减轻脑缺血再灌注损伤;另一方面,白藜芦醇能保护血脑屏障,抑制炎性细胞侵袭脑组织,从而抑制大脑炎症因子的释放。另外白芍具有养血敛阴,柔肝止痛,平抑肝阳的功效。芍药苷是中药白芍的有效成分,具有抗炎、抗氧化等药理作用。有研究[28]表明,芍药苷能够调控Ca2+/CaMKⅡ/CREB信号通路、抑制神经元凋亡,从而发挥对脑缺血再灌注损伤的保护作用。芍药苷能显著降低大鼠IL-6、IL-1β、TNF-α等炎症因子的水平,从而发挥对脑缺血再灌注的抗炎作用。

通过益气活血、清热解毒等方法为抗脑缺血再灌注炎症反应提供有效选择;同时参与多种炎症因子的调控。且中医药在脑血管疾病中双向调节的优势不断突显,中医治疗注重“亢者承之,弱者彰之”,在治疗中强调“调”字,调节机体寒与热、虚与实、表与里、阴与阳的矛盾对立面的“证”,这在一定范围内可使机体内稳态失却平衡得到改善,使中医治疗脑缺血再灌注炎症反应取得一定进展。

6 中西医结合防治思路

6.1 注重脑缺血再灌注炎症反应的中医病因病机

气虚血瘀、瘀毒互结是缺血性中风的基本病机,六淫邪气、情志因素、饮食因素等皆可导致炎症反应的发生。诸多因素常常相兼为病。缺血性中风中,以湿热、瘀热辨证较多,以阴虚火旺为主要病机。人体差异性较大,素来肝阳上亢者,上实下虚,脑脉受损,产生炎症反应;血虚者,脉道失于濡养,难以维持内环境平衡,产生炎症反应;自身正气不足,容易感受六淫邪气者,正邪相搏,炎症反应随之而来。炎症反应类型与缺血性中风的病因病机相交叉,则产生诸多新的影响因素,对中医药诊治带来极大困难。因此,要征集大数据的样本资料,兼顾多种致病因素与个体差异性,阐明病因病机,发挥中医药治疗脑缺血再灌注炎症反应的优势。

6.2 注重脑缺血再灌注炎症反应的病理生理机制

脑缺血再灌注炎症反应通过多种炎症细胞、炎症因子以及相关通路对机体产生损害。针对于目前研究阶段,基因研究产生重大突破,但是难以完全阐明其发病机制。而中医药具有多环节、多靶点的整体调节作用,与脑缺血再灌注炎症反应的病理生理特点相符合,通过整体调控,达到疗效。结合生物信息学,基于GeneCards数据库,筛选靶点,结合String及Cytoscape软件算法分析对功能靶点进行蛋白互作PPI分析,从微观角度推测抗脑缺血再灌注炎症反应的靶点与作用机制,同时利用DAVID数据库,将靶点进行KEGG富集分析,说明TNF、IL-6、IL-10、IFNG等为重要靶点,可通过细胞因子与细胞因子受体的相互作用、沙门氏菌感染、NF-κB信号通路、TNF信号通路等多条通路实现对靶点的调控。有望成为重要治疗靶点,为治疗脑缺血再灌注炎症反应提供新的理论依据,有助于中医药针对更多的致病因子甚至基因进行同时调控,对于研究中西医结合防治脑缺血再灌注炎症反应损伤具有重要意义。

6.3 加强对中医药治疗脑缺血再灌注炎症反应的有效物质及机理研究

中医注重“调”字,通过多途径,多靶点进行调控,在众多慢性病中发挥优势。经验医学发现诸多中药具有一定疗效,但是对于药效物质、组方用药的配伍原理、治病原理并不十分清楚。单味药中有效成分是什么,含量占比是多少,是作用于发病的哪一环节,是对于哪一类细胞进行调控,组方用药药物配伍的原理是什么,为什么形成最佳配伍比例。诸多问题等待去解决,使中医药治疗更加具有科学性、准确性、针对性。

6.4 提高治疗方案脑靶向性

血脑屏障的存在一定程度上降低药物疗效。通过注射纳米激动剂,细胞表面的腺苷A2A受体被激活,使毛细血管内皮细胞紧密性降低,从而提高血脑屏障通透性,提高大分子药物入脑效率,药物在脑内分布显著增加,纳米激动剂延长了血脑屏障开启的时间窗口,增加血脑屏障通透性[29];外泌体也有望成为脑缺血再灌注诊断新的生物标志物,具备良好的治疗潜能。刘辰庚[30]研究表明,外泌体通过跨越血脑屏障将miR-135a这一生物信息传达至脑细胞内,并发挥其生物学作用。将其与中医药相结合,展现中医药的强大生命力。

7 总结

脑缺血再灌注损伤的炎症反应机制复杂,影响因素众多。基于阴阳学说理论,合理运用中医药的双向调节作用,通过单味中药的有效组分或多味中药配伍,阐明病理生理机制,并且结合现代科学技术,促进药物透过血脑屏障,加强疗效。始终坚持在中医理论的指导下,运用现代高新技术,勤于研究,为中医药的精准医疗提供新思路,为中西医防治脑血管疾病提供新参考。