天龙山圣寿寺唐金刚力士造像的制作工艺研究

2020-03-01龚德才于谢缘

□龚德才 于谢缘 于 灏

一、引 言

国内素有“地上文物看山西,地下文物看陕西”之说,山西作为文物大省,地上文物数量在全国领先,这其中包括了大量的木结构建筑、石窟、寺庙等。而更可贵的是这些建筑里保存了丰富的的壁画和泥塑资源。据统计,山西现存的古代泥塑数量多达12700 余尊,时间横跨一千余年,研究价值位于全国之首。但部分泥塑存在不同程度的损坏,保护工作迫在眉睫。

位于山西太原的圣寿寺始建于北齐皇建五年,其后元、明多次重建。但是寺院大部分建筑于1947年毁于兵火,上世纪80年代后依明代风格重建,而山门前廊下这两座力士像被保存了下来。

这两尊力士像呈坐姿,不同于一般寺院门口的力士像,多为站像,这是十分少见的,因此也被我国著名的雕刻艺术家钱绍武誉为“中国雕塑的第一坐姿力士”。力士像雕刻技艺高超。塑像骨骼、腿部和腹部肌肉线条流畅,身姿矫健,肌体丰满圆润,凸显了“力拔山兮气盖世”的男性阳刚之美,雄浑健壮之气逼人。金刚像高约2.9m,腹围约2.15m,比例适当,有种协调美,具有较高的历史、美学价值。但令人惋惜的是,泥塑虽被保存至今,可损毁程度严重。它们头已不存,色彩也大部分脱落,无法确定具体创作的年代,急需进行保护修复工作,恢复其历史、美学价值。

本研究采用数码液晶显微镜、X 射线衍射仪、激光粒度仪、纤维鉴定仪、扫描电镜能谱分析等多种手段对其制作材料和工艺技法进行分析,目的是研究晚唐时期金刚像的制作技法特点,并为圣寿寺后续开展的保护修复工作提供科学依据,同时为山西及其他地区泥塑类文物的保护工作提供参考和借鉴。

二、样品与实验方法

1.样品信息(表一)

表1 取样信息汇总

jg3 裙带处 漆皮、橘红色 表面形态观察、元素检测jg4 金刚座右下表面红褐色土样 固体、颗粒状、红褐色 成分分析、可溶盐检测jg5 腹部右下方红漆表面土样 固体、颗粒状 成分分析、粒径分析、可溶盐检测jg6 金刚像腹部(肚脐上方)土样 固体、颗粒状 土样粒径分析、可溶盐检测jg7 金刚像底座土样 固体、完整土块、表面夹杂纤维成分分析、塑土配比、可溶盐检测jg8 金刚像底座掉落纤维 固体、浅黄色细长纤维、质地较硬 纤维种类鉴定jg9 金刚像底座土样中夹杂纤维 固体、浅黄色 纤维种类鉴定jg10 圣寿寺当地土样 固体、颗粒状 成分分析、粒径分析

2.实验方法

(1)物相分析(XRD)

将样品 jg4、jg5、jg7、jg10 研磨至粉末,采用水平型大功率X 射线衍射仪(TTR III)测试,条件为波长 1.541841 管 压 40kV,管流 200mA,衍射范围 3°~60°。

(2)粒度分析

分别取样品 jg5、jg6、jg10 称重 5g,浸泡,去除其中夹杂的纤维和大颗粒沙子。其后将样品研磨过筛,使用BT-9300s 激光粒度分布仪进行颗粒粒径和质量百分比分析。

(3)纤维分析

先清洗样品jg8、jg9。由于纤维样品jg8 材质较硬,需先放入水浴锅中煮,待纤维软化后将其取出,并置于智能恒温震荡培养箱中震荡至纤维分散。用镊子夹取分散后的纤维置于载玻片上,滴入1~2 滴碘-氯化锌染色剂进行染色,并使纤维在染色剂中充分分散,盖上盖玻片,置于XWY-VI 型纤维测量仪下观察染色情况及纤维形态。

(4)扫描电镜及能谱分析

取少量样品jg1、jg2、jg3 经喷铂处理(喷铂时间为275s)使其导电后,使用肖特基场发射扫描电子显微镜能谱仪(Sirion200 型,JEOL)观察样品形貌,并对样品元素组成进行定性分析。

(5)数码液晶显微镜观察

采用数码液晶显微镜,对样品jg2表面形貌及剖面进行初步观察,以获得样品微观形态及颜料涂层的工艺信息。

(6)泥层塑土配比

取粗泥层样品jg7称重20g,浸泡在蒸馏水中,强烈搅拌,沉淀片刻后将悬浮有粉土的水移出。再加适量蒸馏水,循环上述操作,不断将悬浮粉土的水移出,直到水中无悬浮的粉土为止。再将移出的带有悬浮粉土的水装入离心管中进行离心,时间为6min,转速为5000r/min。离心完成后,将上清液移出,剩下沙。将装有粉土和沙的离心管放入烘箱中烘干,时间为2h,温度为90℃。待烘干后,取出离心管分别称重。计算可得粗泥层中粉土与沙子的重量。

(7)可溶盐分析

考虑到样品量的限制,取烘干的土样,分别用电子天平准确称重并记录。按照土水比例1∶5 加入去CO2的蒸馏水后,将含样品试管震荡1min,放在避光处静置2h。取出土壤浸出液用离心机进行离心,时间设置为6min,转速为5000r/min。样品的上清液(分别是jg4—20ml、jg5—20ml、jg6—15ml、jg7—15ml)经0.45μm滤膜过滤后,待离子色谱仪分析(表2)。

表2 样品离子色谱检测量

三、实验结果

1.塑土成分(X 射线衍射)

通过XRD 检测结果可知,土样jg4、jg5的矿物成分均主要为SiO2、CaSO4·2H2O、CaAl2Si2O8·4H2O 的特征峰,由此推断jg4、jg5 矿物成分以石英(SiO2)、石膏(CaSO4·2H2O)和钙长石(CaAl2Si2O8·4H2O)为主(图一)。土样jg7 的衍射峰主要为SiO2、CaAl2Si2O8·4H2O 的特征峰,由此推断该样品的矿物成分以石英(SiO2)、钙长石(CaAl2Si2O8·4H2O)为主(图二)。当地土样jg10 的矿物组成与金刚像样品jg7 相同,且与jg4、jg5 成分类似,由此可见金刚像塑土的来源可能是当地的土壤(图三)。

2.塑土粒度分析

(1)塑土粒径分布

图一 样品jg4、jg5 XRD 谱图

图二 样品jg7 XRD 谱图

图三 当地土样jg10 XRD 谱图

土壤粒级指的是土壤中矿物质的颗粒大小。按照国际土壤协会的国际制标准,把土壤粒级分为四个基本级别:石粒、沙粒、粉粒、粘粒。从保护泥塑长远的角度出发,不同粒径大小具有不同的特质。砂土颗粒较大,无粘性,可塑性小,强度更高,具有抗风化的能力;粉土颗粒稍大,微粘性,可塑性相对小;粘土颗粒极细,可塑性高,形制随水量变化大,是制作泥塑较好的初始材料,但强度小,易变形,难长期保存。本文采集金刚像四处土样,并与当地土样进行粒度大小的测试,以分析不同粒径组成对泥塑保存状况的影响。

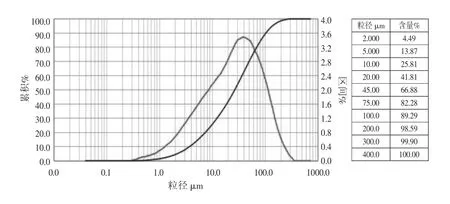

根据粒度分析的结果,可知样品jg5、jg6、jg10的土壤颗粒较细腻,均属于粉土(图四、图五、图六)。结合jg5、jg6 的取样位置,可能是使用粉土在泥塑表面起到防皱平滑的作用。文物样品与当地土样的颗粒分析结果对比可知,粉粒与粘粒的比例较为接近,分别是64%、62%和74%,12%、12%和10%,而砂粒含量则分别高出了当地土壤的8%、10%,可能是人工添加了一定比例的砂粒,从而增强泥塑抗风化的能力。

(2)塑土泥层工艺

泥塑所使用的塑土又分为粗泥层和细泥层。粗泥层位于木骨架表面,起到支撑作用;细泥层位于粗泥层表面,起到雕刻泥塑神态、形貌的作用。根据粒度分析数据可知,文物样品中的砂粒含量比当地土样中的砂粒含量提高了8%~10%,推测可能是古人为了达到塑土可塑性与强度的平衡。泥层中的沙子含量约占59%,粉土约占34%,沙子含量偏高是古人制作泥塑过程中添加了一定比例的沙子,为了增强塑像的强度和抗风化能力。

3.纤维分析

图七为样品jg8 的纤维原料鉴定结果。该样品纤维经碘-氯化锌染色剂染色后呈棕红色,纤维长且宽,其中宽度在26mm 左右,表面有明显的横截纹,末端有轻微的帚化现象,且纤维壁为多层结构,符合麻类纤维的特征,由此判断该样品为麻纤维。图八显示,样品纤维jg9 细而短,呈色较浅,存在小型胞腔,符合草类纤维特征,疑似为草类纤维。古人在塑土中添加麻类、草纤维,一方面增加了泥塑本体表面积,便于后期在木骨架上涂抹泥层,另一方面加强了泥塑的韧性和强度,便于塑像的保存。

图四 样品jg5 粒径分布图

图五 样品jg6 粒径分布图

图六 样品jg10 粒径分布图

图七 纤维样品jg8

图八 纤维样品jg9

4.颜料

(1)颜料种类鉴定

扫描电镜-能谱进一步观察样品jg1、jg2 的元素组成,电镜图像如图九、图一○所示。样品jg1、jg2中,排除来自于土壤矿物中的常见物质元素(如Na、Mg、Si、Al、Ca),根据能谱分析结果显示出有高含量的O、Si、Fe 元素。初步判断红色颜料极有可能是赤铁矿。据文献记载,中国古代经常使用赤铁矿(Fe2O3)作为红色颜料涂抹于泥塑表面,颜色鲜艳。

样品jg3 的能谱结果显示出高含量的O、Pb元素(图一一)。铅类化合物中只有铅丹是桔红色的结晶粉末(Pb3O4),因此推测桔红色颜料为铅丹。铅丹是我国最早的合成产品之一,制造历史悠久,是我国炼丹家最早的一项重要成果。从初唐到中唐,铅丹的应用逐渐增多,初唐时期铅丹的使用非常少,盛唐、中唐时期,铅丹的使用明显增多。

(2)颜料上色工艺

如图一二,可以明显看出颜料的分层:泥土层—白灰层—颜料层。白灰层约为4~5mm,颜料层约为1mm。颜料层较薄,说明晚唐时期匠人已经掌握了较熟练的上色技术。金刚像的彩绘步骤是先在泥塑表面上一层白灰层打底,便于凸显后期颜料的颜色,然后再将颜料涂抹于白灰层之上。

图九 样品jg1 扫描电镜及能谱分析结果

图一○ 样品jg2 扫描电镜及能谱分析结果

图一二 颜料样品jg2 剖面图

四、结 论

本文通过超景深视频光学显微镜(VHX)、扫描电子显微镜(SEM)、X 射线粉末衍射(XRD)、激光粒度仪(BT)、纤维鉴定仪等多种分析手段对天龙山圣寿寺的两尊唐金刚力士像的材料和工艺进行了分析,为研究晚唐时期金刚像的制作材料及工艺特点提供了参考,且该文物具有较高的历史、科学、艺术价值,研究意义重大。研究结果表明:

1.金刚像的主要矿物成分是石英、石膏和钙长石。塑土粉质细腻,颗粒大小较均匀,这表明在泥塑制作过程中,塑土可能经过了仔细的筛分处理。塑土以粉粒为主,约占62%~64%;砂粒次之,约占24%~26%;粘粒最少,占12%。对比文物土样和当地土样的颗粒占比,发现砂粒增加了8%~10%,这是古人为了提高塑像的强度,增强其抗风化的能力,说明当时已初步具有了平衡可塑性与强度的意识。综合XRD 结果与粒径分析结果,推断金刚像的土料来源可能是当地。

2.金刚像中添加的纤维材料为麻类纤维和麦草,起到增加泥塑牢固性、可塑性并减少收缩开裂的作用。古人常常在粗泥层中加入草科纤维,因其硬度大,支撑力强;在细泥层中多加入麻、棉类纤维,因其细腻,可以提高塑土韧性,便于塑像的制作。而且良好的吸湿性、透气性、抑菌性,能够防虫防霉,有利于泥塑的长久保存。

3.金刚像中使用的红色颜料为赤铁矿,桔红色颜料为铅丹。上色工艺为先在泥塑表面的泥层上涂抹白灰层“打底”,再上颜料层。