晋陕地区画像石中的铺首衔环图像

2020-03-01崔潇瑜

□崔潇瑜

晋陕地区汉画像石虽然是一个独立的区域类型,但二者之间仍呈现出不少差异,除地方特色影响之外,还体现了画像石艺术本身的衰落,这种衰落迹象在铺首衔环形象上有明显体现。

本文尝试在前人基础上继续探究陕北与晋西北画像石中铺首衔环的不同类型。

一、铺首衔环的类型学分析

铺首衔环是晋陕地区画像石中非常重要的神异形象,不仅数量众多,而且形态差异较大。根据总体造型可分为人面铺首和兽面铺首两大类。

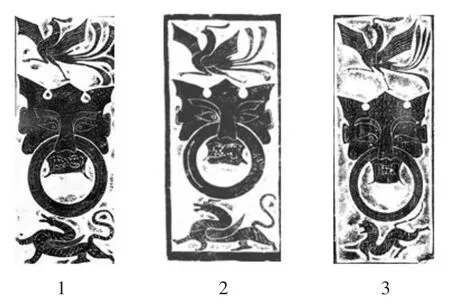

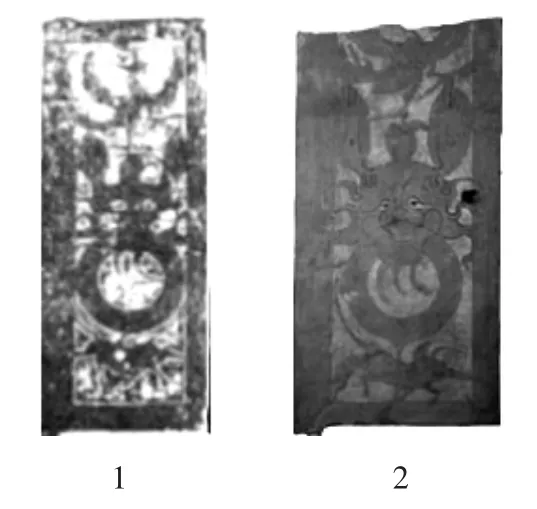

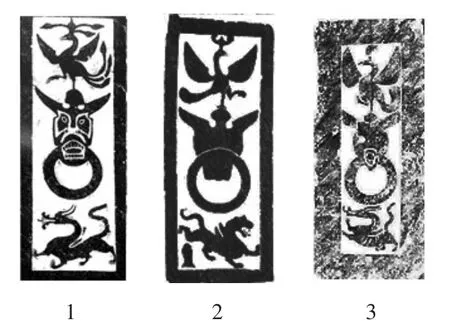

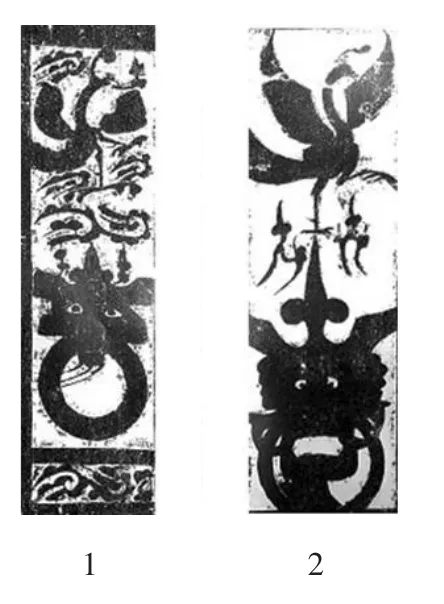

1.人面铺首

铺首面部具有明显的人面特征,“山”字冠中间凸起部分呈短圭形,双角[1]短小尖锐且棱角分明,向上微翘;面颊两侧有一对人耳,鼻部穿孔衔环,刻出粗眉、长眼、宽鼻,方颌,口部张开,露出弧形或方形牙齿,有两根长而尖的獠牙。雕刻方法为剔地平面线刻,多在轮廓内部饰麻点。这型铺首衔环在陕北绥德发现较多,标本有陕西绥德四十里铺后街墓门扉画像石[2](图一,1)、陕西绥德四十里铺墓门扉画像石[3](图一,2)、陕西子洲淮宁湾墓门扉画像石[4](图一,3)等。

2.兽面铺首

铺首为兽面,其中大部分与龙面十分相似,可能是龙面的变体。根据铺首耳部是否上翘可将兽面铺首分为两型。

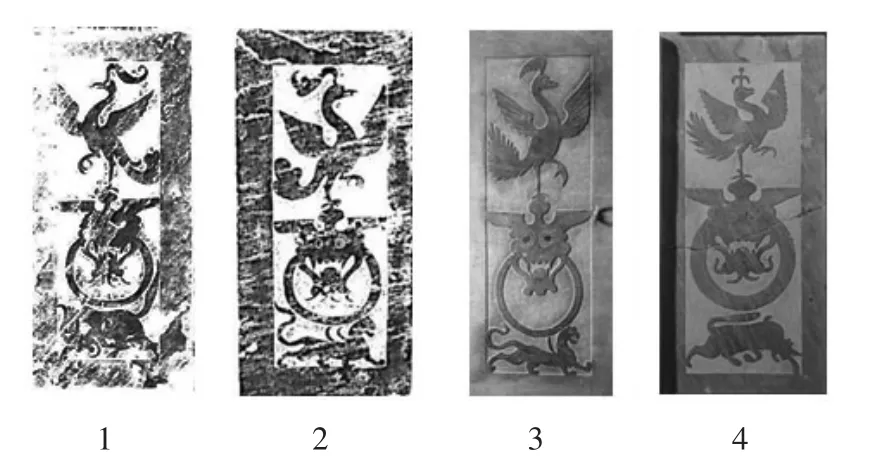

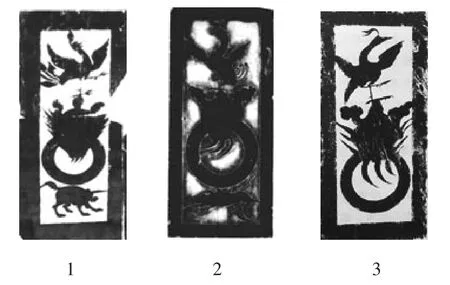

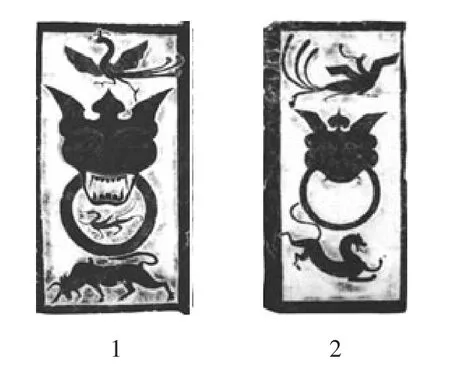

A 型:平耳铺首,耳部基本平直,无明显上翘。根据耳部具体形状的不同又可为四亚型。

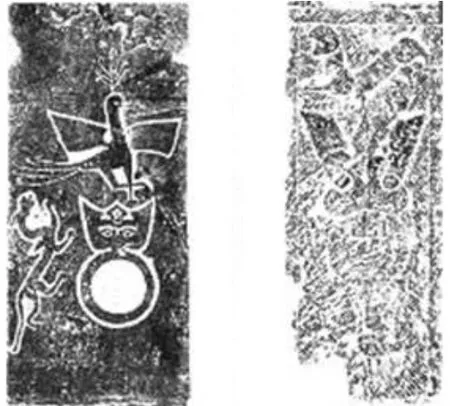

Aa 型:双耳上、下轮廓长而平直,末端呈弧状,耳部较细长。铺首“山”字冠中间凸起部分呈桃形,阴线(单阴线或双阴线)刻画圆形眼;下颌有三节突出,口部大张,露出尖锐獠牙,有的口中似含丹药,有的垂须,有的无须;面部扁宽而丰满。标本有陕西绥德黄家塔永元二年(公元90年)辽东太守墓门扉画像[5](图二,1)、绥德黄家塔11 号墓门扉画像[6](图二,2)、陕西神木大保当墓门扉画像[7](图二,3)、山西柳林杨家坪隰城遗址汉墓门扉画像[8](图二,4)等。

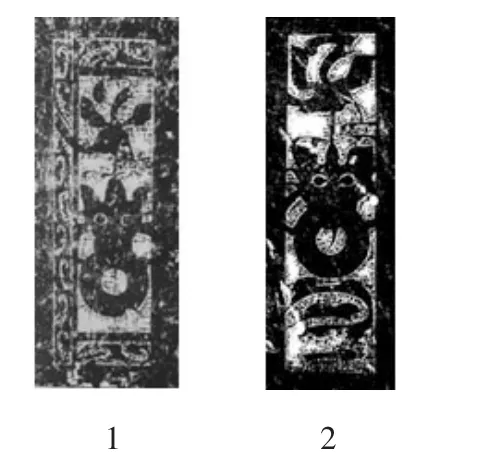

Ab 型:双耳上轮廓平直,下轮廓弧度明显,耳部较粗长、厚重。铺首“山”字冠中间凸起部分呈圭形,眼部略呈斧状,眼眶内、眼珠外部分剔地处理,有的用多条短阴线刻画眉毛;下颌为方形,其下一般垂四条胡须(也有的不刻画口部);面部整体相对瘦长(未刻画口部者除外)。标本有绥德后思家沟门扉画像[9](图三,1、2)、米脂尚庄墓门扉画像[10](图三,3)等。

图一 人面铺首类铺首衔环图像

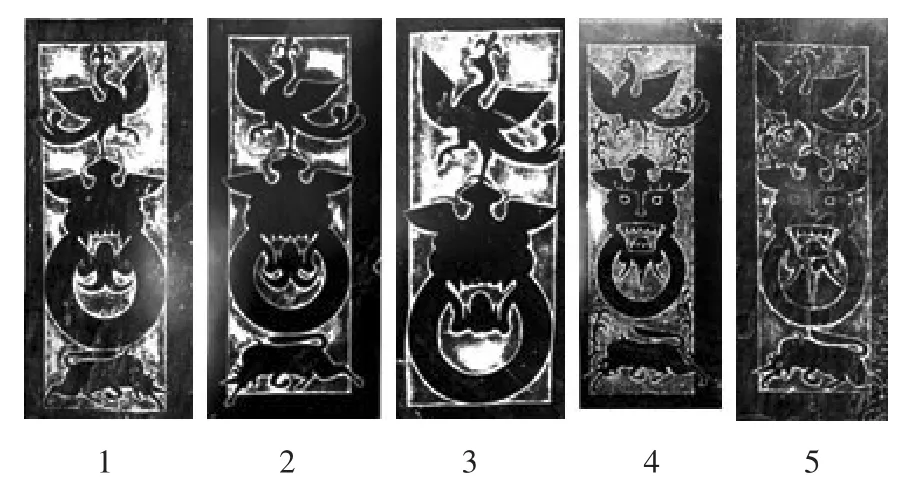

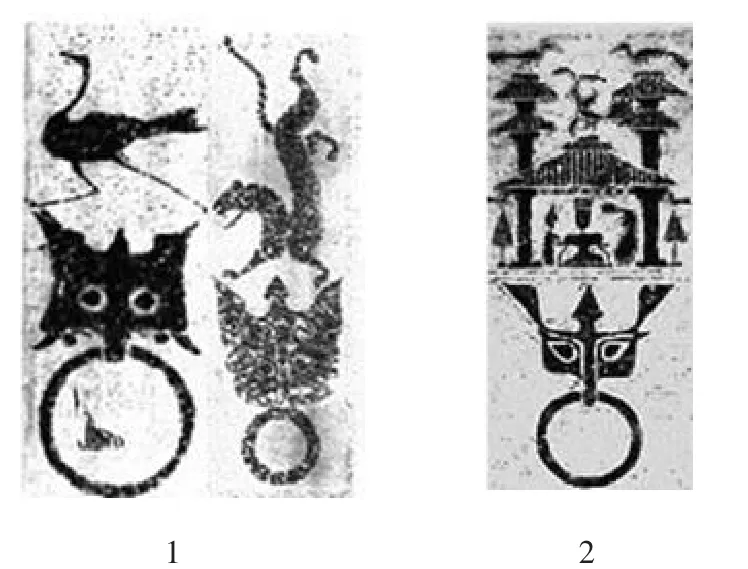

Ac 型:双耳短小平直,线条柔和,耳部上轮廓基本为直线,有的稍向下垂,下轮廓呈弧形,基本成弧形三角状。铺首“山”字冠中间凸起部分呈桃形;口部大张,露出獠牙,有的似含丹药,下颌有三节突出,有的垂须、有的无须。有剔地平面刻和剔地平面线刻[11]两种雕刻方式。剔地平面刻中,图案轮廓以外部分剔去,面部用朱、墨色线条表现,不施刀刻(也有的铺首眼部剔去),不同作品剔地深浅有所不同。标本有榆林陈兴墓门扉画像[12](图四,1)、榆林古城滩墓门扉画像[13](图四,2)、米脂党家沟墓门扉画像[14](图四,3)等。剔地平面线刻中,面部的眉、眼、鼻等均用阴线刻画,也有的仅简单刻画双眼。标本有米脂官庄墓左右门扉画像[15](图四,4)、子洲墓门扉画像[16](图四,5)、绥德黄家塔永元十六年(104年)王圣序墓门扉画像[17]等。

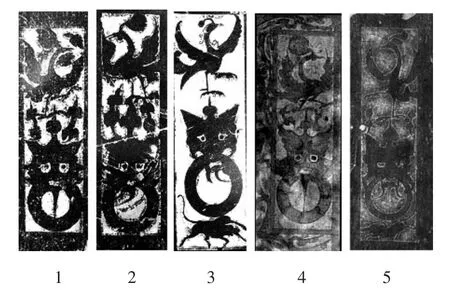

Ad 型:双耳平直而尖锐,耳部为锐角三角形,有的较粗短,有的较细长。铺首“山”字冠中间凸起部分为桃形,面部两侧有曲线外凸;有的下颌有三节突出,有的为方颌;刻画方式为剔地平面线刻。标本有绥德四十里铺墓门扉画像[18][19][20](图五,1、2、3)、神木大保当98M2 墓门扉画像[21](图五,4)、米脂党家沟墓门扉画像[22](图五,5)、绥德后思沟M1 墓门扉画像[23]等。

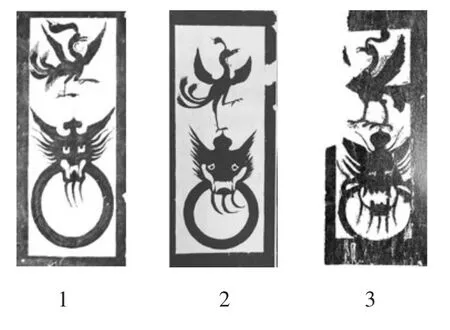

B 型:翘耳铺首,耳部竖立或明显上翘。根据耳部具体形状和面部特征的差异可分为十一亚型。

Ba 型:双耳呈又长又宽的扇形,向上竖立,“山”字冠中间凸起部分呈椭球型,面部丰满多须。雕刻方法主要是剔地平面刻,面部细节用墨线描绘。标本有山西离石吴执墓门扉画像[24](图六,1)、山西中阳西坡墓门扉画像[25](图六,2)等。

Bb 型:双耳和“山”字冠中间凸起部分形状不规则,用无规律的弯曲线条刻画,形似云朵;面部和下颌须髯较多,总体造型粗犷豪放。雕刻方法为剔地平面刻,在陕北、晋西北地区较少见。标本有绥德后思沟墓门扉画像[26](图七,1)、绥德快华岭墓门扉画像[27](图七,2)、米脂05M1 墓门扉画像[28](图七,3)等。

图二 兽面铺首Aa 型铺首衔环图像

图三 兽面铺首Ab 型铺首衔环图像

图四 兽面铺首Ac 型铺首衔环图像

图五 兽面铺首Ad 型铺首衔环图像

Bc 型:双耳长而尖锐,近乎成为须髯的一部分,亦有飘扬之势;冠部中央凸起部分呈桃形,面部、下颌须髯又长又密,向上飘扬,口部大张。雕刻方法为剔地平面刻,眼部、口部也以剔地方式表现,总体与龙面极为相似,可能是其变体。笔者目前搜集的此型铺首衔环图像中未有与獬豸或青龙、白虎组合者。标本有绥德黄家塔墓门扉画像[29](图八,1)、米脂05M2 墓门扉画像[30](图八,2)、离石马茂庄四号墓门扉画像[31](图八,3)等。

图六 兽面铺首Ba 型铺首衔环图像

图七 兽面铺首Bb 型铺首衔环图像

图八 兽面铺首Bc 型铺首衔环图像

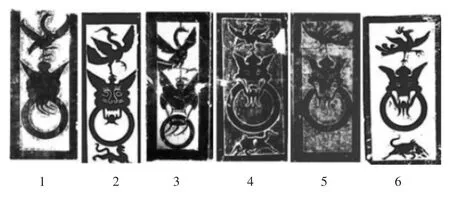

图九 兽面铺首Bd 型铺首衔环图像

图一○ 兽面铺首Be 型铺首衔环图像

图一一 兽面铺首Bf 型铺首衔环图像

Bd 型:双耳呈相对规则的几何形,如锐角三角形、直角梯形等,“山”字冠中间凸起部分一般为桃形;有的口部较大,延伸至腮,有的相对较小,颌下有须,一般为两到三撮;面颊两侧有外凸弧线,面部丰满。雕刻方法有剔地平面刻与剔地平面线刻两种。标本有绥德苏家岩墓门扉画像[32](图九,1)、米脂官庄三号墓门扉画像[33](图九,2)、绥德新店乡郝家沟墓门扉画像[34](图九,3)、绥德黄家塔墓门扉画像[35](图九,4)、绥德黄家塔八号墓门扉画像[36](图九,5)、绥德四十里铺墓门扉画像[37](图九,6)等。

Be 型:双耳较长,“山”字冠中间凸起部分大致为桃形;面部及颌下无须,面颊瘦长且轮廓线条简单利落。雕刻方法多样,有剔地平面刻、剔地平面线刻等,有的还使用分层晕刻处理和墨线勾勒细部等方式[38]。标本有绥德墓门扉画像[39](图一○,1)、绥德墓门扉画像[40](图一○,2)、绥德裴家峁墓门扉画像[41](图一○,3)。

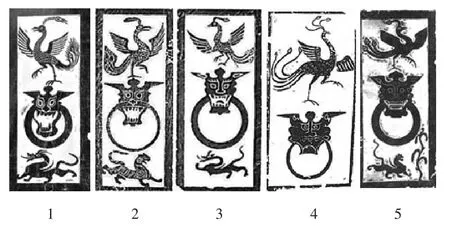

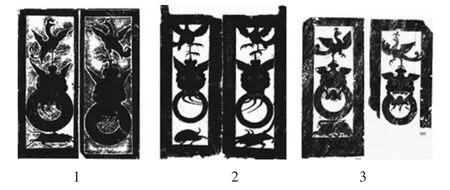

图一二 兽面铺首Bg 型铺首衔环图像

图一三 兽面铺首Bh 型铺首衔环图像

Bf 型:耳部尖锐,向两侧外撇,“山”字冠中间凸起部分呈桃形;眼部呈三角形,面部丰满,无须,口部大张,有尖锐獠牙,有的口部衔环,有的鼻部衔环,雕刻方法为剔地平面线刻。标本有绥德贺家湾墓门扉画像[42](图一一,1)、绥德刘家沟墓门扉画像[43](图一一,2)等。

Bg 型:双耳内侧有刺状突起,耳部与刺状突起均尖锐而规整,“山”字冠中间凸起部分为桃形;眼部夸张,眼眶外凸,占据整个面部的绝大部分;有的方颌下还有多条细须,整体严肃、古朴而庄重,十分抽象,雕刻方法为剔地平面刻。门扉石整体布局满密,除朱雀、獬豸等外,还有较多家禽、神兽、嘉禾、人物等图案。标本有榆林段家湾墓门扉画像[44](图一二,1)、神木大保当一号墓门扉画像[45](图一二,2)、神木大保当二号墓门扉画像[46](图一二,3)等。

Bh 型:双耳短而钝,“山”字冠中间凸起部分形状较随意;面部瘦削,颌下有须,铺首完全失去了张牙舞爪的气势,神情略显呆滞。铺首所衔之环小而粗,组合图案除朱雀外主要是云气纹,青龙、白虎和獬豸较少见。雕刻方法为剔地平面刻(或浅浮雕),剔地较浅,面部细节用墨线描绘。标本有离石马茂庄十九号墓门扉画像[47](图一三,1)、离石马茂庄建宁四年墓门扉画像[48](图一三,2)等。

Bi 型:双耳短而尖,“山”字冠中间凸起部分在桃形基础上加高,面部或下颌有须,面颊丰满,但神情略显呆滞。组合图案除朱雀外主要是云气纹,未见青龙、白虎,少见獬豸。雕刻方法为剔地平面刻(或浅浮雕),剔地较浅,面部细节用墨线描绘。标本有山西离石石盘墓门扉画像[49](图一四,1)、离石马茂庄牛公产墓门扉画像[50](图一四,2)、离石马茂庄M3 门扉画像[51](图一四,3)、离石石盘汉画像石墓(1997年)门扉画像[52](图一四,4)、山西中阳县道棠村墓门扉画像[53](图一四,5)等。

Bj 型:耳部仅刻出一半,“山”字冠中间凸起部分较高大,略呈剑形,整体造型随意性很大且较粗糙。组合图案仅见朱雀和云气纹,雕刻方法为剔地平面刻。标本有山西离石马茂庄墓门扉画像[54](图一五,1)、离石马茂庄二号墓门扉画像[55](图一五,2)等。

Bk 型:双耳尖锐,形状不一,冠部中间凸起部分为箭镞状;未刻画口部,似为鼻下衔环;青龙、白虎、朱雀等组合图案位置不固定。标本有陕西绥德贺家湾墓门扉画像[56](图一六),在陕北、晋西北地区很少见,与此区铺首衔环总体风格不同,而与南阳等地画像石中的铺首衔环较为相似。如右石的雕刻技法为铺首浅浮雕,轮廓外减底部分用有序而变化的线条做装饰[57],类似南阳画像石的凿纹地浅浮雕[58]技法;不刻画口部和冠部中间凸起部分呈箭镞形等特征与南阳汉画像石中的铺首衔环[59](图一七)较为相似;白虎位于铺首衔环之上的特征也与南阳画像石相似。因此,笔者推测此型铺首衔环可能直接受南阳等地区影响,铺首造型及其与门扉上其他图案的组合还未形成陕北特色。

图一四 兽面铺首Bi 型铺首衔环图像

图一五 兽面铺首Bj 型铺首衔环图像

二、铺首衔环的区域总体特征及晋、陕两地差异

陕北、晋西北画像石中的铺首衔环具有鲜明的区域特征。图案位置与组合方面,铺首衔环大多位于墓门扉上,一般与朱雀、青龙、白虎或獬豸等组合,朱雀一般位于铺首衔环之上,青龙、白虎或獬豸位于其下,且常常辅以嘉禾、云气纹等,左右门扉呈轴对称布局。雕刻技法主要是剔地平面刻,施刻之前一般先用墨线勾勒,有的还施彩绘。

但陕北与晋西北两地的铺首衔环之间发生了一些变化。从时间上看,根据以上分类,兽面铺首Ba、Bh、Bi、Bj 型及 Bc 型的一部分为东汉晚期至末期晋西北地区画像石,其他类型主要是东汉早中期陕北画像石,即东汉早中期陕北画像石中铺首衔环达十型以上,但东汉晚期晋西北画像石中的铺首衔环仅四至五型。前后两者发生了一些变化。东汉早中期陕北画像石中铺首衔环类型丰富多元,并且每一型都有基本固定的标准模式;图案组合比例协调美观,组合图案丰富,除共有的朱雀外,还多见青龙、白虎、獬豸、嘉禾等,雕刻细致精良。相比之下,东汉晚期晋西北画像石中的铺首衔环类型相对单一,大部分铺首表情呆滞;图案组合单调,已几乎不见青龙、白虎、獬豸、嘉禾等,多见云气纹;整体造型随意性更大,有的甚至比例失调,略显生硬拙劣,缺少灵动的气息。虽然东汉晚期晋西北地区墓葬门扉画像石中不乏制作精美者,但总体来看质量下降,呈现衰落之势。

从雕刻手法上看,陕北画像石有深剔地平面刻、浅剔地平面刻、剔地平面线刻、墨线勾勒或绘彩等方式,有的还将以上几种雕刻方法结合使用,如1981年在陕西绥德县张家砭出土的墓门扉画像石被施以分层晕刻处理,首先平面深减地,而后分层次浅浮雕,再加阴线晕刻,最后用墨线勾勒细部,十分巧妙[60]。但晋西北画像石主要是浅剔地平面刻和墨线勾勒或绘彩等,较之上述雕刻方法工序相对简单,省工省时,制作成本降低。这固然可作为山西画像石的地方特色,但也在一定程度上体现了东汉晚期晋西北画像石制作和当地社会经济的衰落。

图一六 兽面铺首第二类Bk 型铺首衔环图像

图一七 南阳汉画像石中的铺首衔环

三、铺首衔环的相关问题

1.左右门扉不对称情况

陕北、晋西北画像石中两扇门扉及其图像一般情况下呈左右对称,但也存在图案、雕刻方法等不对称的情况,如1976年出土于陕西绥德刘家湾的墓门扉画像石中,右门扉有獬豸而左门扉无,且朱雀尾部和铺首冠部也有不同[61](图一八,1);陕西绥德郭季妃墓左右墓门扉上所刻獬豸明显不同[62](图一八,2);1957年陕西绥德五里店出土的左右墓门扉雕刻方式不同,左为剔地平面线刻,右为剔地平面刻[63](图一八,3)等。对于这些情况,笔者认为工匠刻意为之的可能性不大,但可能存在以下几种情况:一,雕刻未完工等偶然因素所致,绥德郭季妃墓(右门扉獬豸未雕刻完成)和1957年陕西绥德五里店出土的门扉石(右门扉可能未完成最后一步的阴线刻工序)很可能属于这种情况。二,墓门扉石制作方式不同所致。根据上文的类型学分析,对于人面铺首、兽面铺首Ab 型、Ac 型、Bg型等类型而言,即使出自不同地区、不同墓葬,铺首衔环的造型也几乎一模一样,更不用说同一墓葬的左右门扉,说明这种画像石制作过程中可能使用了模板等工具,或为相同或相似的画师工艺。相反,左右门扉图像不完全相同的画像石制作时可能没有使用这种模板,而是工匠自行绘制后雕刻,不免在细节处有所差别。三,两扇门扉并非出自同一工匠之手,这是否与后期社会经济衰颓、画像石制作分工制度变化等有关仍值得探讨。

图一八 左右不对称的墓门扉

2.门扉石上的青龙、白虎与獬豸

陕北、晋西北墓门扉画像石上与铺首衔环组合的题材常见青龙、白虎和獬豸,它们常刻于铺首衔环之下,左右门扉各一,笔者认为其作用主要有以下两方面:一,填充画面空白,起到装饰和美观作用;二,护卫墓主和协助升仙。汉代四神有祥瑞之意,《风俗通义·祀典》:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅…击其爪,亦能辟恶。”[64]《论衡·解除》:“龙虎猛神,天之正鬼也。飞尸流凶,安敢妄集?犹主人猛勇,奸客不敢窥也。”[65]可见青龙与白虎应有镇墓辟邪和护卫墓主升仙等祥瑞意义。此外,牛天伟等学者也详细论述了獬豸镇墓辟邪的功能[66],不再赘述。

此外,青龙、白虎还有标记方位的意义。青龙与白虎的方位意义在文献中多次出现,《礼记·曲礼上》:“行,前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎,招摇在上,急缮其怒。”[67]《三辅黄图》:“苍龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方,王者制宫阙殿阁取法焉。”[68]但从出土情况来看,陕北汉画像石中青龙与白虎的左右方位并不固定,十分混乱。陕北神木大保当M16 墓门右门扉所刻白虎胯下墨书“白虎在右”四字,左门扉所刻青龙胯下墨书“青龙在左”四字[69],应为制作画像石时工匠题书,以标志青龙与白虎的位置,防止雕刻时出现错误。这组题字的存在说明汉代画像石工匠是按照左右方位而非东西方位来确定青龙、白虎位置的。左右是相对方位,于是便存在观察视角的问题,观者的左右方向和画像石本身的左右方向恰好相反。然而制作画像石的工匠们似乎并未统一观察视角的问题,所以不同墓葬门扉石上青龙与白虎的位置并不统一。牛天伟在《汉代“四神”画像论析》中详细论述了以上观点[70]。由此看来,陕北汉画像石墓门扉上的青龙白虎可能仅是按照“左青龙,右白虎”的习惯安排,并非真的用来标记实际方位,更多的是一种约定俗成的形式。巫鸿在解释墓葬明器的意义时,引用了《礼记》中孔子的论述:“之死而致死之,不仁而不可为也;之死而致生之,不知而不可为也。”荀子用“明器貌而不用”来概括这一思想[71]。其实古代墓葬中不仅明器,墓葬建筑、墓葬装饰等都有此含义,虽然汉代十分崇尚“事死如事生”的丧葬观,但也并未脱离“明器貌而不用”的原则,陕北墓门扉上青龙、白虎的方位意义可能正是“貌而不用”的体现。

四、结 语

在陕北、晋西北这个相对独立的画像石区域类型中,铺首衔环为重要的祥瑞、神异题材。总体来看,其内容、构图形式等基本固定,具有鲜明的区域特征。这些神异题材的文化内涵并不单一,从中可窥见东汉时期佛教因素可能已经融入了墓葬艺术,与传统的升仙思想共同表现了一种事死如事生的丧葬观念。陕北与晋西北地区的汉画像石虽有传承关系,但两地之间也有诸多差异,这些差异体现出两地的小区域特色以及画像石艺术从陕北传入晋西北之后的渐衰之势。东汉晚期政治黑暗、社会混乱,战争的破坏动摇了画像石进一步发展创新的社会和经济基础,这应该是晋西北画像石衰落的最主要原因。走过了最后的辉煌,画像石这种墓葬艺术也行将就木。

图一九 南阳汉画像石中的博山炉图像

[1]兽面铺首中称为“耳”,但人面铺首面颊两侧有人耳,故此处改称“角”以便区分。

[2]榆林地区文管会、绥德县博物馆《陕西绥德县四十里铺画像石墓调查简报》,《考古与文物》2002年第3期。

[3]李林等编著《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社,1995年,104页。

[4]汤池主编《中国画像石全集·卷5·陕西、山西汉画像石》,山东美术出版社,2000年,143页。

[5]李贵龙、王建勤主编《绥德汉代画像石》,陕西人民美术出版社,2001年,35页。

[6]同[5],43页。

[7]同[4],157页。

[8]吕梁汉画像石博物馆编著《铁笔丹青 吕梁汉画像石博物馆文物精粹》,山西人民出版社,2011年,68、69页。

[9]同[3],68、69页。

[10]同[4],33页。

[11]概念来自蒋英炬、杨爱国著《汉代画像石与画像砖》,文物出版社,2001年,131页。后文提到雕刻技法概念时与之一致,不再一一标注。

[12]同[4],7页。

[13]同[4],2页。

[14]同[4],38页。

[15]榆林市文物保护研究所、榆林市文物考古勘探工作队编著《米脂官庄画像石墓》,文物出版社,2009年,136页。

[16]同[4],146页。

[17]戴应新、魏遂志《陕西绥德黄家塔东汉画像石墓群发掘简报》,《考古与文物》,1988年第C1期。

[18]同[4],132页。

[19][20][32]同[5],103页。

[21]陕西省考古研究所、榆林市文物管理委员会办公室编著《神木大保当汉代城址与墓葬考古报告》,科学出版社,2001年,93页。

[22]张欣《规制与变异——陕北汉代画像石综述》,朱青生主编《中国汉画研究 第2 卷》,中国汉画学会,广西师范大学出版社,2006年,316页。

[23]同[22],317页。

[24]俞伟超《考古类型学的理论与实践》,文物出版社,1989年,286页。

[25]乔晋平、孔令忠《山西中阳西坡汉墓彩绘画像石》,《文物世界》2016年第1期。

[26]同[5],47页。

[27]同[3],208页。

[28]李贵龙著《石头上的历史陕北汉画像石考察》,陕西师范大学出版总社有限公司,2014年,255页。

[29][35]同[5],101页。

[30]同[28],259页。

[31][51][54]刘永生、王传勋、商彤流、海金乐、邢晋中《山西离石马茂庄东汉画像石墓》,《文物》1992年第4期。

[33]同[3],15页。

[34]朱青生主编《中国汉画研究 第二卷》,广西师范大学出版社,2006年,14页。

[36]同[3],122页。

[37]同[3],198页。

[38]同[3],102页。

[39]同[4],88页。

[40]同[5],100页。

[41]同[5],28页。

[42]同[3],201页。

[43]同[3],204页。

[44]同[4],14页。

[45]肖健一、康宁武、程根荣、尚爱红《陕西神木大保当东汉画像石墓》,《文物》2011年第12期。

[46]同[28],287页。出土时无墨线和彩绘痕迹。

[47][50]商彤流、刘永生《山西离石再次发现东汉画像石墓》,《文物》1996年第4期。

[48]王双斌《山西离石马茂庄建宁四年汉画像石墓》,《文物》2009年第11期。

[49]同[4],225页。

[52]王金元《山西离石石盘汉代画像石墓》,《文物》2005年第2期。

[53]董楼平《山西吕梁地区征集的汉画像石》,《文物》2008年第7期。

[55]同[4],221页。

[56][57]同[5],107页。

[58]蒋英炬、杨爱国著《汉代画像石与画像砖》,文物出版社,2001年,32页。

[59]闪修山等编著《南阳汉画像石》,河南美术出版社,1989年,140页。

王建中,闪修山著《南阳两汉画像石》,文物出版社,1990年,图版 16。

[60]同[3],102页。

[61]同[3],90页。

[62]同[3],202页。

[63]同[3],199页。

[64][汉]应劭撰、王利器校注《风俗通义校注 下》,中华书局,1981年,368页。

[65][汉]王充著、陈蒲清点校《论衡》,岳麓书社,1991年,389页。

[66]牛天伟、金爱秀著《汉画神灵图像考述》,河南大学出版社,2009年,201~216页。

[67]崔高维校点《礼记》,辽宁教育出版社,2000年,7页。

[68][清]孙星衍、[清]庄逵吉校定《三辅黄图》,商务印书馆,1936年,20页。

[69]陕西省考古研究所、榆林市文物管理委员会办公室编著《神木大保当汉代城址与墓葬考古报告》,科学出版社,2001年,63页。

[70]牛天伟《汉代“四神”画像论析》,《南阳理工学院学报》2013年第2期。

[71]巫鸿著《黄泉下的美术 宏观中国古代墓葬》,生活·读书·新知三联书店,2016年,92页。