大同市云波里华宇二期壁画墓的年代[1]

2020-03-01侯晓刚

□侯晓刚

2019年4月,大同市平城区云波路南侧与源兴街北侧之间云波里华宇二期施工现场出土一座壁画墓。在墓室四壁和甬道两壁,华宇二期壁画墓保留有七处用红、黑、白三种颜料(也有少量的青色颜料)绘制出的古代珍稀壁画。此墓葬壁画因人物众多、场面壮观而显得气势宏伟,具有非常重要的价值。在抢救发掘过程中,没有发现墓志之类表明墓葬年代和墓主身份的文物。因此,要明确该壁画墓的年代,须得由墓葬位置、墓葬形制、壁画人物服饰及壁画所见名物等方面综合考量,并进行相关比较分析,方可得出大致的初步判断。

一、墓葬位置

依华宇二期壁画墓出土位置来看,其居于大同市平城区云波路南侧与源兴街北侧之间,地处古如浑水(今御河)和古武周川(今十里河)交汇处,即御河以西、十里河以北的地带。此地带以及十里河南岸的广阔地方,是北魏首都平城的南郊地区。在这块土地上,以华宇二期壁画墓出土处云波路为起点向周边考察,可以发现,几乎遍地都是北魏墓葬或墓葬群。

先从起点云波路考察,2009年4月在云波路中段道路建设工地上(即华宇二期壁画墓北约数十米处)发掘了一座北魏平城时期壁画墓[1];接着由云波路向南出发,沿魏都大道约800 米处,即大同市电焊器材厂,此处即是北魏南郊墓葬群。1987年秋,山西省考古研究所与大同市博物馆联合考古队在大同市电焊器材厂扩建工地上发现了257个墓葬,发掘了167 座北魏墓葬[2]。其中,基于考古类型学的分析,山西大学历史文化学院等单位所著《大同南郊北魏墓群》认为,此墓群中自道武帝天兴元年(398年)至孝文帝太和十七年(493年)之间的北魏平城时期墓葬共有134 座[2];再由云波路至南郊墓葬群向东南方向看,依次排列着2001年5月发掘的七里村北魏墓群[3]、1997年 7 到 9月间出土的智家堡北魏墓群[4][5]和1998年12月发掘的田村北魏墓[6],其墓葬数分别为34座、2座和1座;更进一步跨过十里河向南走至大同南郊马辛庄北之仝家湾,2008年5月发掘了富乔垃圾焚烧发电厂北魏墓群,钻探墓葬数达58 座[7]。

二、墓葬形制

据北魏墓群的相关研究显示,大同南郊北魏墓葬群的年代和形制大致有一个比较清晰的界定。1987年发掘大同南郊167 座北魏墓群的成果表明:根据综合比对研究,依靠墓葬随葬品中陶器的类型分析,这批墓群的年代确定为五个时段[2],分别为①迁都平城之前(398年以前)、②迁都平城初期(398-439年)、③太武帝统一黄河流域至太和初年左右时期(439 至477年左右)、④太和初年左右至迁都洛阳时期(477年左右至493年)、⑤迁都洛阳以后(493年以后)。

167 座北魏墓的形制分为五种,分别为竖穴土坑墓、竖井墓道土洞墓、竖井墓道横穴墓、长斜坡墓道土洞墓和长斜坡墓道砖室墓。

根据对大同南郊北魏墓群已发掘的167 座墓葬之所属时期、形制和数量关系分析,我们可以获得两点认识:

1.大同南郊发掘的167 座北魏墓,竖穴土坑墓和竖井墓道土洞墓的数量为67 座,长斜坡墓道土洞墓为98 座。随着从第一期到第五期的时间推移,67 座竖穴土坑墓和竖井墓道土洞墓分布在五个时期的数量分别为 1 座、22 座、20 座、10 座、2座,除开第一时期外(因为此时期平城人口比较少),这两种类型的墓葬数量呈逐期减少的趋势;98 座长斜坡墓道土洞墓分布在五个时期的数量分别为 2 座、11 座、39 座、31 座、6 座,这种类型的墓葬数量在逐期增加(第四期数量虽比第三期少,但总数依然可观。第五期只有6 座,原因是首都南迁引起的人口减少)。

2.第二、三、四期时段内(398年-493年)的墓葬总数为134 座,明确为此阶段的长斜坡墓道土洞墓和砖室墓共81 座,占此时期南郊北魏墓群数量的60%。更进一步来看,第三、四期时间段内(439-493年)的长斜坡墓道土洞墓总数为70 座,占第二、三、四期总数81 座的86%。这说明迁都平城后,随着平城人口的增多,长斜坡墓道单室墓成为平城时代439年-493年五十五年间人们所采用的最主流的墓葬形制。

综合上述分析,如果华宇二期壁画墓确实为北魏墓葬的话,则它那种长斜坡墓道弧方形砖构单室墓的墓葬形制特点,就非常满足平城时代主流墓葬形制——长斜坡墓道单室墓的形制要求,属于平城时期北魏太延五年(439年)至太和十八年(493年)五十多年间的主流墓葬。进一步来说,由于长斜坡墓道砖构单室壁画墓相对土洞墓来说,耗时更多,花费更大,更能体现墓主的经济实力和社会地位,那么华宇二期壁画墓很可能是一座贵族墓。

三、壁画人物服饰

华宇二期壁画墓的年代归属问题,可以从其壁画中人物服饰的时代特色来确定。从中国传统的死亡观念和丧葬礼仪来看,人们认为死亡后会去另一个世界,并为到达另一个世界准备了繁复的礼仪。汉代时,人们便在墓葬中创作大量图像艺术作品,以表达墓主人到达的另一个世界的模样。墓葬壁画是众多表现死后“理想家园”艺术作品中最直观的图像系统,既然它表现的是现实世界的模拟和美化,则壁画中人物的服饰一定能透露墓主人生活的时代信息。

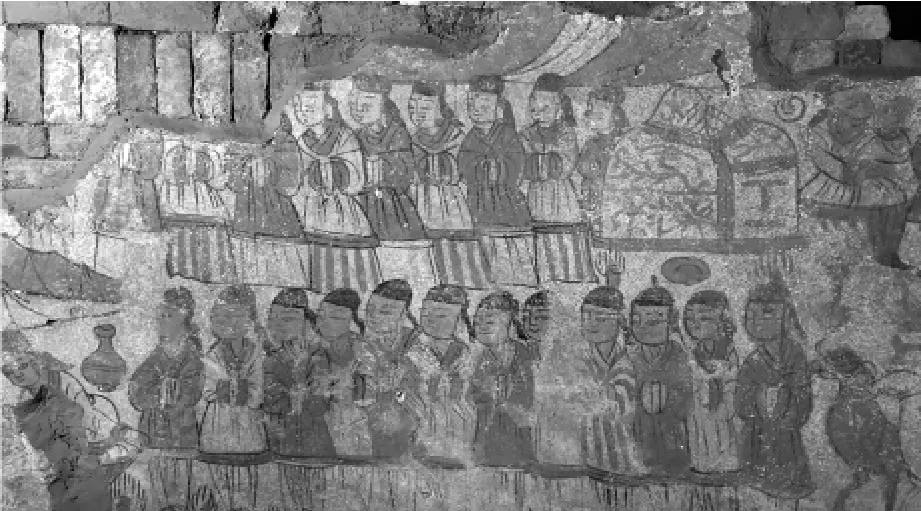

从华宇二期壁画墓出土的壁画内容来看,可以发现其人物服饰主要为典型的鲜卑人打扮。就人物服饰而言,鲜卑人的服饰特征主要由帽和服两部分来体现。据吕一飞研究,河南国的“大头长裙帽”、后周流行的“垂裙覆带”式突骑帽都是鲜卑帽,其特点是帽的两侧及后背皆垂裙至肩,并以云冈石窟昙曜五窟中的第16 窟南壁门拱东侧弥勒龛下供养人像所戴帽子为例,明确描述了鲜卑帽的具体样貌(图二)。将华宇二期壁画墓中的人物帽饰(图三)与之对比,可以发现这些男女人物头上所戴帽子一模一样,明若符契。作为华宇二期壁画墓的中心人物,虽因壁画漫漶不容易明察,但若仔细辨认,则墓主夫妇所戴胡帽与图四中所示的男女帽饰完全一致。又据吕一飞援引王国维《胡服考》进行的考证,袴褶是受胡服影响而出现的“上衣下裤”服装,其基本式样是上装为大袖或小袖的短身袍、衫,下身穿裤。这种式样的服装,尤在北魏官员和平民中受欢迎。考察华宇二期壁画中的男性服装,基本上都是这种“上衣下裤”式的袴褶装扮。

4.1 保护资源的多样性、完整性、真实性 对于自然资源及环境的保护,要以系统观、整体观的角度认知和实施。坎布拉园区的地质地貌、气候、土壤、水文、生物等资源与环境要素构成了一个整体的生态系统,对其保护首先是对其完整性进行保护。要保护构成整个园区自然系统的各个组成部分与自然过程,如自然丰富性、多样性、动植物物种遗传与生态系统的完整性。对于民族文化、宗教文化资源在保存、修缮、利用的过程中,确定恰当的保护手段,最大限度地保护文化资源的真实性、完整性、可持续性。

图二 云冈石窟第16 窟南壁门拱东侧弥勒龛下供养人像

图三 华宇二期壁画墓之北壁人像

讨论至此,可以明确知道:华宇二期墓葬壁画中所见人物服饰属于北魏鲜卑人打扮,它的墓葬形制属于平城时期特定阶段(439年-493)年的主流形制,其位置居于北魏平城时期传统墓葬区。就大同南郊北魏墓葬分布规律来看,486年建立明堂之后北魏南郊墓葬的北界进一步南移至今天明堂遗址以南的地方。华宇二期壁画墓出土位置处于明堂遗址西南角,直线距离仅约1700 米,则华宇二期壁画墓不太可能是486年后的产物,其墓主人可能是486年以前就埋葬于此,且也没有遵守明堂、太庙礼仪性建筑对周边不得葬墓或者迁移他处的约制。因此,可以初步得出关于此壁画墓大致年代的结论:华宇二期壁画墓很可能属于北魏平城时期中太延五年(439年)至太和十年(486年)之间的产物。

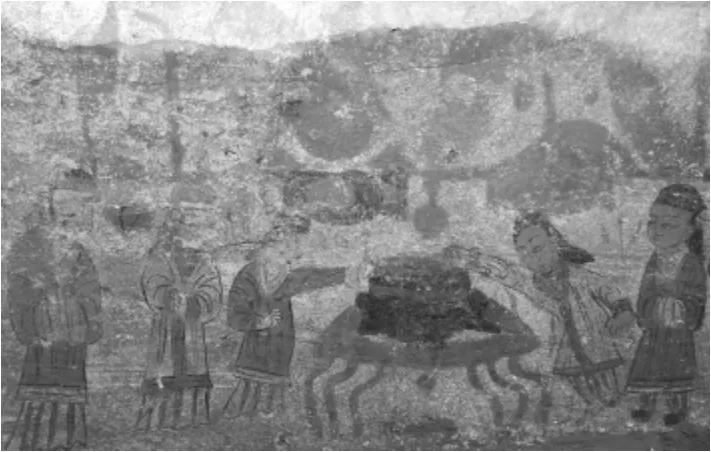

图四 华宇二期壁画墓东壁中的饮酒器具

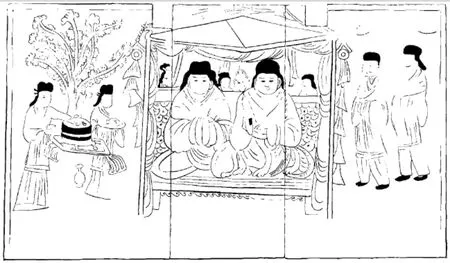

图五 解兴石堂后壁墓主人夫妇图

四、壁画所见名物

进一步来讲,分析华宇二期壁画墓中壁画里所见名物,将它与大约同时期(439年至486年)大同出土的有纪年墓葬图像中的名物进行比较,比较它们之间的关联性,可以最大程度地逼近华宇二期壁画墓的实际年代。就华宇二期墓葬壁画所见名物而言,其中有二种名物,最值得关注。

其一,为东壁中央所见栅状曲足案几上放置圆筒形酒樽的组合用具(图四)。大同北朝艺术研究院收藏有一座名为“解兴石堂”的石质文物,其石堂壁面上绘制有壁画,石堂后壁为墓主人夫妇图,石堂门楣上有“大□太安四年(458年)”的纪年(图五)[8]。2008年5月,大同市南郊仝家湾发掘了10 座北魏墓葬,其中的M9 为唯一保存纪年文字和壁画的墓葬[9],在墓葬甬道东壁靠近墓门处有朱色题记,题记中有“和平二年(461年)”纪年,其墓室北壁壁画为墓主人夫妇。如图五所示解兴石堂后壁上,墓主夫妇面前各置一个栅状曲足案几,上放圆筒形酒樽,仆人正在拿杓舀酒。M9 墓室北壁墓主图中,一个仆人也正在从类似组合用具中挹酒。除此之外,在大同智家堡北魏墓棺板画(图六)、大同智家堡北魏石椁壁画(图七)中也出现了同样的饮酒器具。这种栅状曲足案几上放置圆筒形酒樽的组合用具,同华宇二期壁画墓中的饮酒器具几乎一模一样,特别是智家堡棺板画中的饮酒器具与华宇二期壁画墓中的如出一辙。

图六 大同智家堡北魏墓棺板画中的饮酒器具

上述五种墓葬图像资料中,基于解兴石堂(458年)和 M9 壁画墓(461年)属于北魏文成帝时期太安和平年间(455-465年)遗物的实际情况,则其他三种图像中所见的组合饮酒器具,一定是北魏文成帝时期广泛流行于贵族间的日常用具了。在这样的历史背景下,考虑到比较早期的沙岭壁画墓(435年)中没有发现类似的用具图像[10],较晚司马金龙墓(484年)屏风漆画中也没有发现该类物品,则此类组合饮酒用具似乎是文成帝太安和平年间(455-465年)的流行用具,或者说这类饮酒用具是此时期十多年间流行在画家创作图画作品过程中的一种风尚。

图七 大同智家堡北魏墓石椁壁画中的饮酒器具

大同北魏墓葬图像系统中集中出现组合饮酒器具,反映了解兴石堂、仝家湾北魏墓、华宇二期北魏壁画墓、智家堡两座北魏墓应该都属于同一时代的墓葬文化,因为流行在众多墓葬图像系统中的饮酒器具作为一种时尚图像,其创作者之间必定彼此熟悉甚至极可能是师门关系,他们必然是同时代的北魏工匠,即使彼此隔代,应该也不会太遥远。

其二、为华宇二期壁画墓中西壁边框中所见的忍冬纹。这些忍冬纹以单叶形象出现,且彼此之间不连接。关于忍冬纹纹样在北魏图像系统所反映的时期早晚关系,《大同南郊北魏墓群》认为,南郊墓群中M229 和M112 中单叶形象的忍冬纹在未连接而以并列形式出现时的情形,同云冈石窟第7、第8 窟前带状界纹纹饰、第19 窟、第18 窟胁侍佛背光纹饰一样,都是单叶首尾相连或单叶并列而成的忍冬纹,在敦煌石窟北凉时期的纹样中很常见,代表的时期应该是云冈石窟早期(460-465年)及中期(465-494年)初期。这种情况,在仝家湾北魏墓M9(461年)甬道东壁中得到了很好的验证,其甬道东壁的忍冬纹单个排列,呈奔跑的小人样,且彼此不相连接。将华宇二期壁画墓西壁边框中所见的忍冬纹样与仝家湾中的进行比较,无论在排列方式、轮廓形状,还是在绘图风格上,两者完全相似。如此看来,忍冬纹作为名物证据,又一次支撑了华宇二期壁画墓和仝家湾北魏墓都是属于文成帝太安和平年间(455-465年)的产物的观点。

总而言之,综合墓葬位置、墓葬形制和墓葬壁画人物服饰的情况,可以推测华宇二期壁画墓极大可能属于北魏平城时期(398-493年)中太延五年至太和十年之间(439-486年年)的产物的遗迹。再进一步,综合考虑壁画中代表名物之饮酒器具与忍冬纹分布时期的情况,则华宇二期壁画墓极有可能为北魏平城时期文成帝太安、和平年间(455-465年)的产物。

[1]大同市考古研究所《山西大同云波里路北魏壁画墓发掘简报》,《文物》2011年第12期,13~25页。

[2]山西大学历史文化学院,山西省考古研究所,大同市博物馆《大同南郊北魏墓群》,北京:科学出版社,2006年。

[3]大同市考古研究所《山西大同七里村北魏墓群发掘简报》,《文物》2006年第10期,25~49页。

[4]王银田、刘俊喜《大同智家堡北魏墓石椁壁画》,《文物》2001年第7期,40~51页。

[5]刘俊喜、高峰《大同智家堡北魏墓棺板画》,《文物》2004年第12期,35~47页。

[6]大同市考古研究所《山西大同南郊区田村北魏墓发掘简报》,《文物》2010年第5期,4~18页。

[7]张庆捷《大同南郊北魏墓考古新发现(A)》,《2009中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2010年,107页。

[8]大同北朝艺术研究院编著《北朝艺术研究院藏品图录—青铜器 陶瓷器 墓葬壁画》,北京:文物出版社,2016年。

[9]山西省考古研究所,大同市考古研究所《山西大同南郊仝家湾北魏墓(M7、M9)发掘简报》,《文物》2015年第12期,4~22页。

[10]大同市考古研究所《山西大同沙岭北魏壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第10期,4~24页。