如何理解后现代主义:关于迈克尔·弗雷德极少主义艺术批评的接受与演绎

2020-03-01

(中央美术学院 艺术设计研究院,北京 100102)

距离迈克尔·弗雷德1967 年发表《艺术与物性》已经过去了半个世纪之久,但是直到今天,当我们在谈论有关现代主义和后现代主义艺术及其理论问题的时候,仍然绕不开这个经典的文本。①《视觉文化杂志》在2017 年初发行了一期以“《艺术与物性》50 年:溯源、影响与批判”为主题的专刊,收录了8 篇最新的研究文章,所有这些文章都是对《艺术与物性》的一种拓展性阅读,基本超出了学界对于这个文本的常规理解的范围,进入到了我们现在认为是视觉文化的领域。Alison Green and Joanne Morra,"Introduction:50 Years of 'Art and Objecthood':Traces,Impact,Critique",Journal of Visual Culture,Vol.16,No.1,2017.实际上,在刚刚过去的半个世纪,几乎每隔一段时间,欧美学界都会将迈克尔·弗雷德及其批评文本进行集中讨论和重新梳理。譬如,1987 年由迪亚艺术基金会主办的“当代文化探讨”研讨会,会集了迈克尔·弗雷德、罗莎琳·克劳斯、本雅明·布赫洛、哈尔·福斯特等批评家,其中一个讨论板块的题目为“1967/1987:艺术与理论的谱系”。在某种程度上,这是专为《艺术与物性》而设置的讨论环节,克劳斯和布赫洛等人围绕《艺术与物性》的写作、它所引申出来的理论问题及其与近20 年来艺术发展的对应关系,发表了他们的看法,弗雷德也对自己20 年前的某些论断和思考给出了进一步的解释。诚如克劳斯所言,弗雷德的《艺术与物性》是“我们讨论的一种潜台词,因为它在60 年代的艺术话语中插入了一个理论楔子,以某种方式将那个时期分为前和后两个阶段”[1]59。毋庸置疑,弗雷德的文本作为“潜台词”对现代主义、后现代主义以及两者之间关系的理论认知产生着持续而重要的影响,W.J.T.米切尔、罗莎琳·克劳斯和哈尔·福斯特等人在发展和完善他们的艺术理论体系,尤其是在如何理解后现代主义的问题上都受到了弗雷德极少主义艺术批评的启发。本文试以米切尔、克劳斯和福斯特的相关文本为例,说明这些代表性的后现代艺术理论家是如何在批评和接受弗雷德关于极少主义艺术批评思想的基础上,发展出他们对于后现代主义的不同理解的。

一、“语言在美学领域的爆发”

1987 年,在芝加哥大学主办的一个有关抽象问题的讨论会上,W.J.T.米切尔发表了一个题为“作为图像的理论:抽象绘画与语言”的主旨演讲,几年之后,他将演讲的内容进行了略微改动,收入其最重要的视觉文化研究成果《图像理论》中,用以说明他所关注的图像中的文本问题。如题所示,米切尔的这篇论文是对抽象绘画的研究,但这种研究既不是格林伯格和弗雷德的形式主义批评,也不是T.J.克拉克的艺术社会史叙事。实际上,米切尔是以抽象绘画为基点,从作为图像的抽象艺术和作为文本的语言之间的关系的角度,论证在抽象绘画的现代主义艺术时期,图像对文本的有意压制和否定,这种论述的最终落脚点是他所提出的图像学理论。关于米切尔的图像学理论,学界已有较为清晰的认识,即他所建构的图像学既不是采用语言学模式来分析图像的语言符号图像学,也不是将图像视为文化的象征形式的潘诺夫斯基图像学,更不是将图像视为一种形式风格的沃尔夫林图像模式,因为这些模式都对图像作出了限定,附加了太多的意涵。米切尔的图像学是将图像视为图像本身,摆脱已有知识体系对图像的束缚,是“对图像的后语言学、后符号学的再发现”[2]16。笔者提及这些,并不是想就米切尔的图像学理论阐述一二,而是特地指出《作为图像的理论:抽象绘画与语言》这篇论文背后的理论支撑,正因为此,米切尔才将抽象绘画仅仅作为图像提炼出来,辩证地看待作为图像的抽象绘画与作为文本的语言之间的关系。而正是在这个逻辑中,作为纯粹主义者的格林伯格将造型艺术排除在文学和主题之外的非历史态度,以及弗雷德在《艺术与物性》中有关极少主义艺术的实践者采用语言系统阐述极少主义的观点,成为了米切尔论证其理论合理性的有效证据。正是在阐述作为现代主义的抽象绘画压制和否定语言的基础上,受到弗雷德的剧场性理论启发的米切尔从现代主义的对立面得出了一个有关后现代主义的混杂性的结论,即“语言在美学领域的爆发”,虽然他并没有展开论述。

首先,米切尔关于抽象艺术压制文学、文字话语或语言本身,偏爱纯视觉性的观点,并不是他自己提出的创见,而是源自仔细的观察、归纳和总结。他注意到,在20 世纪有关抽象艺术的主流叙事中,视觉和语言往往被描述为一种敌对的关系。比如,罗莎琳·克劳斯在收入《前卫的原创性及其他现代主义神话》的第一篇文章《网格》的首段中提到:“本世纪初,先是在法国,继而在俄罗斯和荷兰,出现了一种结构,从此一直作为视觉艺术中现代主义理想的标志。网格在战前立体主义绘画中初露锋芒,随后日渐犀利明朗。在其他各种艺术中,网格宣告了现代艺术沉默的决心,以及对文学、叙事和话语的敌视。就这样,网格以惊人的效率完成了它的工作。它在视觉艺术和语言艺术之间设置屏障,差不多完全成功地把视觉艺术圈在绝对视觉性范围之内,使之免受言论的侵袭。”[3]198—199克劳斯的这种表述并不是孤例,而是在有关现代主义的叙事中反复出现,最典型的就是现代主义和抽象艺术的代言人格林伯格。

教条主义与当今绘画中的“非客观主义”或“抽象”纯粹主义处于尖锐对立之中,不能因为这种对立是对艺术的宗教崇拜式的态度就不予考虑。纯粹主义者对艺术提出过分的要求,因为他们一般将艺术看得比其他事物重要得多,出于同样的原因,他们对艺术也更为焦虑。纯粹主义主要是转换一种极端的焦虑,一种对艺术命运的忧虑和对其地位的担心。我们必须尊重这种心态。当纯粹主义者坚持在现在和将来都要把“文学性”与题材从造型艺术中排除出去的时候,我们大多数人都会立即指责他是一种非历史的观点。要说明这点并不困难,抽象艺术也和其他每种文化现象一样反映着社会和艺术的创造者所在时代的其他事物,脱离了促使艺术从一个方向走向另一个方向的历史,艺术本身便一无所有。但轻易否定纯粹主义的主张也不容易,当代最优秀的造型艺术是抽象艺术。纯粹主义者在这儿并没有以形而上的托词来支撑自己的地位。当他坚持这样做的时候,我们中间那些没有全盘接受其主张而又赞赏抽象艺术价值的人必须对它在当今的优势地位作出我们自己的解释。[4]27

在《走向更新的拉奥孔》的开篇,格林伯格提出了艺术纯粹性的命题,他指出,作为纯粹主义者的抽象艺术家将传统绘画所表现的客体排除在外,就是抽象艺术更为显著的姿态。在格林伯格看来,传统绘画所表现的客体并不是简单的纯粹写实主义的客体,“这在本质上不是写实主义的模仿,不过是在服务于伤感和雄辩的文学中破坏现实主义的幻觉”[4]36。传统绘画的图像显然不可避免地包含了很多文学的联想,甚至成为文学的附庸,格林伯格在此基础上指出从库尔贝和印象派以来的艺术家将视觉作品的文学联想剔除,将图像视为直接的感官数据,这些成为现代主义发生的基础。对此,米切尔显然赞同,“与富于轶闻和寓言的传统艺术截然不同,抽象绘画中没有可供‘阅读’或破译的时间序列:其形式被控制在瞬间的直觉感知之中——成形于空间中的某一特定时刻”[3]211。图像与文本的这种复杂关系显然一直存在于艺术史的脉络之中,至少从文艺复兴开始,视觉艺术就与文本纠缠不清,而且画家的努力目标不是作为一名画家的成就,而是作为一位诗人的名望,绘画的这种意图一直蔓延到了19 世纪,直到将焦点纯粹聚焦于视觉的印象派,这个局面才真正被打破。

格林伯格有关艺术纯粹性的叙事似乎为现代主义抽象艺术压制文本和语言提供了一个符合逻辑的说法,但米切尔却认为这是不可能的,因为抽象艺术自称排除了语言,实则卷入了语言之中,证据是汤姆·沃尔夫对抽象艺术的堪称“突破”的理解:

这些年来,和其他人一样,我站在一千、两千,天知道几千波洛克、德·库宁、纽曼、诺兰德、罗斯科、罗森伯格、贾德、约翰斯、奥利茨基、路易斯们面前……时而眯起眼看,时而瞪大眼看,时而退到远处,时而凑向近前……等待着什么东西从千篇一律的纯白墙壁上挂着的画中……直接照射到我的视交叉。这些年来……我一直以为,如果不是在别处,那么在艺术中就一定是眼见为实。如今,我终于……可以明白了。我一直是反向理解的。不是“眼见为实”,你这个傻瓜,而是“实为眼见”,因为现代艺术已经彻底变成了文学:绘画及其他作品只为说明文本而存在。[3]203

用米切尔的话来说,“由抽象主义的网格竖立起来的针对语言和文学的墙壁,只挡住了某种文字污染,与此同时,它又绝对依赖绘画与另一种话语的合作,由于缺乏更好的名词,我们且称其为理论的话语”,格林伯格、弗雷德和克劳斯的文本都可以被视为一种图像的理论,“如今,若没有与之相应的理论,我就看不见一幅画”。米切尔引用了阿尔弗雷德·巴尔的例子来说明这个事实,虽然巴尔关于“艺术家已经厌倦于描画事实”的表述体现出了抽象艺术对于语言的压制,但他所画的一幅从印象派到1936 年的现代艺术的演化图(图1)却明显表现出了对于“现代主义‘网格’是视觉与语言之间的屏障这一观点的图表式批驳”。[5]204—218

在现代艺术中,视觉与语言之间的屏障看似严格,但实际上两者之间一直维持着一种看不见的联系,随着抽象艺术的深入,随着传统绘画的客体被彻底消解,随着“画家以标题、叙事线索或主题形式提供的文字提示越少”,语言的浮出水面似乎成了一种越来越强烈的需求。这就形成了一种悖论,即纯粹视觉上呈现出来的越少,似乎要说的却越多。这种悖论在极少主义这种艺术形式中最早表现出来,也表现得最为彻底。米切尔在弗雷德有关极少主义的描述中找到了最为直接的呼应。

以极少艺术、初级艺术、基本结构与特殊物品等等说法而著称的事业,主要是意识形态的。这种意识形态的事业想要宣布并占据一个立场——这个立场可以用语言加以表述,事实上它的某些主要实践者也确实已经这么表述过了。如果说这个立场一方面让它区别于现代主义绘画和雕塑,那么,另一方面,则还标出了极少艺术——或者,我更喜欢称之为实在主义艺术——与波普艺术或光效应艺术之间的重要差异。[5]155—156

弗雷德在《艺术与物性》的开篇即宣布了一个有关极少主义的事实:极少主义是一种用语言加以表述的极少主义,而非纯粹视觉的极少主义。从20 世纪50 年代末被称为极少主义先驱的弗兰克·斯特拉的条纹绘画实践到1967 年《艺术与物性》发表,从极少主义的早期发展历史可以看出,极少主义确实是一步步被语言和文本建构出来的,不仅存在“极少艺术”“初级艺术”“基本结构”与“特殊物品”等众多说法,还有一个更为显著的现象就是极少主义的创作者变成了针对极少主义的阐释者,“他们一只脚踩着形象,一只脚踩着语言”,唐纳德·贾德、罗伯特·莫里斯、卡尔·安德烈、马克·迪·苏维诺等人就自身的极少主义创作书写了大量文字,他们的作品和文本共同造就了后来的极少主义。②比如Donald Judd,“Specific Object”,Arts Yearsbook,1965,8:74-82; Robert Morris,“Notes on Sculpture”,Artforum,1966,4(6),5(2); Carl Andre,“Preface to Stripe Painting”,in Dorothy Canning Miller (ed.),Sixteen Americans,New York:the Museum of Modern Art,1959; Richard Wollheim,“Minimal Art”,Arts Magazine,Vol.39,No.4,1965,pp.26-32; Barbara Rose,“ABC Art”,Art in America,1965; Mark Di Suvero,“The New Sculpture”,transcript of a symposium on “Primary Structures”,The Jewish Museum,New York,May 2,1966,Archives of American Art,Smithsonian Institution。

米切尔非常敏锐地抓住了弗雷德表述的重点,即极少主义艺术家自己成了作家这个事实,使得视觉艺术与语言艺术之间竖立的那堵墙被彻底推倒了。正如哈罗德·罗森伯格所言:“从没有一种艺术形式曾经被热心的文学合作者冠以更多的标签……从没有一种艺术比这些保证成为沉默的物质的作品更依赖于词语……要看的越少,要看的越多。”[6]306此外,弗雷德有关极少主义的表述对米切尔的另一个启发表现在“文字主义者”(Literalist)③《艺术与物性》的中文译者将“Literalist”译为“实在主义者”,笔者认为这个译法不甚准确,词根literal的意思是文字,应译为“文字主义者”,更加符合弗雷德的原意。这个称谓上。相较于极少主义,弗雷德更倾向于用“文字主义”来描述1960 年代的新艺术,其原因在于“极少主义”只能体现形式层面的意义,而“文字主义”却能清晰地说明极少主义是被文字建构起来的极少主义,它代表了一种视觉与文字的混合。在某种程度上,正是基于这种认识,弗雷德才将极少主义称为一种剧场性艺术,除了艺术家可能蓄意营造的面向观者的场面调度之外,与纯粹视觉无关的文字话语可能也构成了剧场性的一个维度。

在有关极少主义的认知基础之上,米切尔进一步发展出了它对后现代主义的独特看法,即以极少主义为始的视觉与语言的混杂构成了后现代主义的典型特征,而现代主义与后现代主义的关系就是纯粹与混杂之争,所以,它在以罗伯特·莫里斯为例进行阐释的时候作出了如下总结:“后现代主义本身始终贴着探索艺术与语言新关系的标签。现代主义——至少在克莱门特·格林伯格的经典陈述中——寻求从视觉艺术领域清除语言、文学、叙述以及文本性。那么,后现代主义艺术被定义为否定之否定,‘语言在美学领域的爆发’也就不足为奇了。”[3]228—229

二、扩大领域的后现代主义

米切尔从图像与文本之间关系的角度来认识弗雷德的批评文本,因为弗雷德明确指出极少主义是一种早就被其实践者阐述过的艺术,而不是在纯粹视觉的范畴内自行发展的结果,所以,他更倾向于称其为“文字主义”。但这显然只是有关弗雷德极少主义批评认知的一个方面,米切尔还没有(当然他也不需要)进入弗雷德极少主义批评的核心。在吸收和消化贾德与莫里斯等人有关极少主义艺术的批评文本的基础上,弗雷德提出了他的核心理论,即极少主义追求和突显物性“只不过是对新型剧场的一种追求罢了,而剧场如今已成为艺术的否定”。极少主义之所以是剧场的,最重要的原因在于它关注观者遭遇极少主义作品的实际环境,而这种遭遇不仅是视觉上的,更重要的是身体上的。这种观者的身体上的遭遇致使极少主义作品的意义溢出了个人的私密范围,而变成了一种公共模式。

较好的新作品将关系带出作品,使这些关系成为空间、光线与观看者视阈的一种功能。物品只是新美学中的术语之一。某种意义上它更具反思性质,因为由于作品比先前的作品更加强有力,带有大量内部关系,人们就能注意到自己存在于与作品相同的空间里。人们比以往更清醒地意识到,他自己正在确立诸种关系,当他从各个不同的位置,在不断变化着的光线与空间脉络的条件下,去把握对象的时候……正是我们的身体与空间中的客体这种必要的、更大的距离(为了看到它的全部),产生了这种非个人的或公共的模式。但是,也正是这种介于客体与主体之间的距离,确立了一种更为广泛的情境,因为身体的参与成为了必要。[5]161—162

弗雷德将极少主义作品(主要为雕塑)解释为一种关乎空间中的身体的艺术,不仅是因为作品的意义诉诸观者的身体,同时,作品本身也具有拟人的属性。这种观点给几乎与他同时代的艺术批评家罗莎琳·克劳斯带来了巨大的启发,但克劳斯并没有囿于弗雷德的判断,而是将这种认识发散到了整个现代雕塑的历史,从而得出了一种不同于弗雷德的对于极少主义属性的认知,并在此基础上发展出了他对后现代主义的理解。

1977 年,克劳斯在《艺术论坛》上发表了《双重否定:雕塑的新句法》一文,这篇论文随即被收入1981 年出版的《现代雕塑的变迁》,作为这本专论现代雕塑的专著的收尾章节。在这篇论文中,克劳斯花了大量篇幅对极少主义雕塑的典型特点(如重复性和序列性)及其意义进行了分析,最后得出了与弗雷德大致一样的结论:“极少艺术家是要在根本上重新判定意义特定来源的逻辑,他们要求将意义视为发生在——继续与语言的类比——公共空间,而非个人空间。”[7]262但与弗雷德不同的是,克劳斯并没有据此认为极少主义是对现代主义的彻底背离,而是指出,这种艺术因为与空间中的身体的关联而在某种程度上成为现代雕塑的更新和延续。

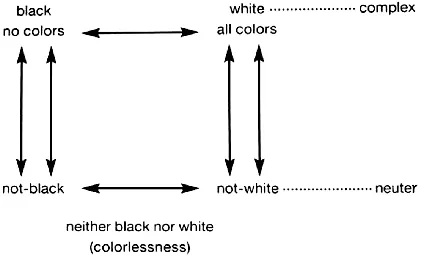

图2 以“黑”和“白”这组对立的语词义素构建的格雷马斯符号矩阵

如果我一直把过去十年中以极少主义为基础的作品描述成雕塑历史中意义深远的新发展,那是因为它与之前刚发生的(现代主义)主流风格的决裂,再因为其构想中深刻的抽象性。然而,在另一个层面上,这些作品可以被视为对现代雕塑早期历史中两位关键人物——罗丹和布朗库西——思想的更新与延续。这两位艺术家的作品都代表了对身体意义原点的再发现——从位于内部的核心转至表面——这种去中心化的激进作为中,包含了身体显现的空间,以及显现过程的时间。一直以来,我据理力争我们这个时代的雕塑延续了去中心化的课题,但是,是通过一种极度抽象的形式语言。[7]278—279

克劳斯在罗丹和布朗库西等人的现代雕塑中发现了一种为后来极少主义雕塑所共有的特点,即作品的拟人性以及空间中的身体。罗丹等人在现代雕塑中已经认识到作品表面对身体的指涉,而后来的极少主义雕塑不过是对这个特点的进一步抽象的延续。“极少主义的抽象性,使这些作品中的人体难以识别,因此很难放下所有的成见,设身处地把自己放进雕塑的空间。但我们的身体和我们对自己身体的体验,继续作为这些雕塑的主题。”[7]279—280正是在这个基础上,克劳斯认为,极少主义是现代主义雕塑发展的必然结果,虽然它自身也蕴含了与现代主义主流风格的断裂。针对这种不是悖论的悖论关系,克劳斯在翌年发表的《扩大领域的雕塑》中进行了更具说服力的理论建构。

1978 年,克劳斯发表了其关于极少主义的著名论文《扩大领域的雕塑》,这个文本的最重要目的是从理论上厘清有关雕塑的概念与认知。因为克劳斯发现,到了20 世纪60 年代,我们已经很难凭借传统有关雕塑的定义来认识当时出现的新作品,比如,狭窄的走廊、摆在广场上的铁片、划入沙漠地表的临时边线等等,这些所谓的作品显然已经超出了审美经验的范畴,就像克劳斯所说,面对它们,我们似乎已经不能确定它们是什么,而只能确定它们不是什么了。1960 年代极少主义作品的出现导致的一个直接结果是有关雕塑概念的混淆,似乎“我们既知道又不知道什么是雕塑”[8]279。所以,克劳斯在这篇文章中的第一要务是建构一种新的有关雕塑的概念图式。

借用一种克莱因群的指示关系,即格雷马斯符号矩阵的一个版本(源于形式逻辑上的对当关系),克劳斯提出了“扩大领域的雕塑”概念。格雷马斯的符号矩阵是根据二元对立的原则发展起来的,最初由一组对立的语词义素产生(图2)。这两个对立的语词位于一根所谓“语义轴”的两端,组成了意义的基本结构。譬如,S1 ↔S2(比如黑与白、大与小等),它们之间是绝对否定的反义关系,于是两者就构成了一根反义的语义轴。格雷马斯认为,任何意义都不能单独存在,而是有赖于它的对立面,两者共同构成了意义的生发区域。④参见(法)格雷马斯《论意义》(上),吴泓缈、冯学俊译,百花文艺出版社,2005 年;(法)格雷马斯《结构语义学:方法研究》,吴泓缈译,三联书店,1999 年。但是除了反义关系,语词义素还存在矛盾关系和蕴含关系,比如,“黑”与“非黑”就构成了一对矛盾关系,“白”与“非白”也构成了一对矛盾关系,其中,“非黑”占据了语义轴上“黑”之外留下的全部位置,而“非白”占据了语义轴上“白”之外留下的全部位置。因此,“黑”与“非白”、“白”与“非黑”之间又存在蕴含关系。

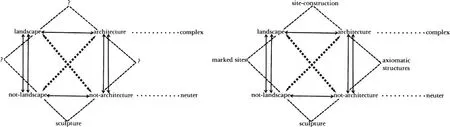

图3、4 克劳斯根据格雷马斯的符号矩阵原理构建的有关雕塑意义的符号矩阵

通过矩阵的演示,格雷马斯将索绪尔有关语言的“价值”在于“结构性的差异之中”的笼统表述进一步系统化。意义不是来源于个别语言符号自身的规定性,其在符号矩阵中的位置决定了它的意义所在。克劳斯正是从格雷马斯的符号矩阵出发,将这种意义分析的模式应用到了雕塑的领域。按照克劳斯对结构主义的理解,雕塑的意义存在于与风景和建筑的结构主义关系之中,她以“风景”和“建筑”这对对立的义素为基础构建了一个有关雕塑意义的符号矩阵(图3、4)。如图所示,建筑与风景之间构成了一根反义的语义轴(complex),建筑与非建筑、风景与非风景之间构成了矛盾关系,而风景与非建筑、建筑与非风景也构成了蕴含关系。通过这个矩阵,我们不仅能够理解传统雕塑和1960 年代的新作品,也能弄明白它们之间的关系。

现代雕塑由于其形式自律的属性,摆脱了古典雕塑对于特殊场地的表征性的符号诉求,因而属于非风景和非建筑的范畴(既不是风景也不是建筑),在克劳斯的雕塑符号矩阵中处于“neuter”这个语义轴之上。随着雕塑的历史发展到了极少主义,一方面,艺术家不希望他们的作品与古典雕塑一样处于厚重的符号语境之中;另一方面,极少主义也摆脱了现代雕塑对本体形式的关注,而侧重表现作品所在的真实空间及其光线,以及观者的视野。在对雕塑本体形式的抛弃中,极少主义艺术更多与场地发生了联系,但这种场地并不是古典雕塑的那种特殊场地,不涉及符号意义,而是对场地的直接涉及,这就使极少主义作品被置于建筑与风景这根反义的语义轴之上,既是风景又是建筑(site construction)。但是,在克劳斯看来,极少主义这类新的作品也可以利用这个符号矩阵中的其他关系予以界定,比如建筑与非建筑之间的矛盾关系,即建筑之中的非建筑,此乃一种“自明性结构”(axiomatic structure);风景与非风景之间的矛盾关系,即风景之中的非风景,此乃一种标记性方位(marked sites)。总之,极少主义雕塑的意义处在建筑和风景之间构成的各种结构性差异之中。[9]588

我们可以对克劳斯的拓展领域之后的雕塑的发展趋势进行划分:一种介于建筑与非建筑之间,另一种介于风景与非风景之间。如果按照后来的艺术史术语来看,介于建筑与非建筑之间的雕塑更倾向于与建筑融合,这类作品或多或少都对真实的建筑空间进行了干预,有时是通过部分重建的方式,比如罗伯特·莫里斯、唐纳德·贾德、卡尔·安德烈和索尔·列维特等人的作品。而介于风景与非风景之间的雕塑则进入到了更为自然的空间,最终衍化为大地艺术的形态,比如迈克尔·海泽、理查德·塞拉、理查德·朗,以及罗伯特·史密森等人的作品。[10]45

通过对比1977 年和1978 年的两个批评文本,我们似乎发现了克劳斯有关极少主义认知的转变,即从作为现代主义发展的必然结果到作为与现代主义的历史性断裂,从这点来看,克劳斯与弗雷德的分析殊途同归。但无论态度如何转变,极少主义带给克劳斯的最大遗产在于,它极大地拓展了定义雕塑艺术的参数,这也使她没有像弗雷德那般认为极少主义是对艺术的否定而对之予以拒绝,相反,因为极少主义对艺术的革新和拓展而予以大力支持。扩大领域之后的艺术是什么呢?即后现代主义。“为了对这种文化领域的历史性断裂与结构转型进行命名以便描述,我们不得不求助于其他术语,一个已经在另一个批评领域中被使用的术语就是‘后现代主义’。似乎没有理由不去使用这个术语。”[8]287显然,在克劳斯的批评领域,后现代主义站在了现代主义的对立面,这种观点与弗雷德无疑又是一致的。

三、作为新前卫主义的极少主义:通向后现代主义的范式转换

无论是贾德、莫里斯和弗雷德在20 世纪60 年代与极少主义艺术发展同步的有关这种新艺术的元批评,还是后来克劳斯站在结构主义的立场对极少主义艺术所进行的后现代主义的理论定性,这些文本无一例外都将极少主义视为与晚期现代主义艺术具有一种延续和断裂的辩证关系。但是,对于极少主义与后现代主义的关系,这些文本却鲜少涉及。克劳斯的《扩大领域的雕塑》只是使用了当时颇为流行的后现代主义这个概念作为描述极少主义的术语,却并没有深入阐释极少主义作为后现代主义的逻辑依据。道格拉斯·克林普的《图画》和克拉格·欧文斯的《寓言的冲动:朝向后现代主义的理论》只是颠倒性地利用了弗雷德提供的剧场性以及相关的时间性概念来描述1970 年代的后现代主义艺术现象。对于极少主义与后现代主义的逻辑关联这个问题,只有哈尔·福斯特给出了一种大胆、新颖而又令人信服的回答,当然,他的写作仍然是建立在弗雷德《艺术与物性》以及其他针对极少主义的元批评文本的基础之上的。

1986 年,刚过而立之年的哈尔·福斯特撰写了一篇题为《极少主义的关键》的文章,此文后被收入其1995 年出版的代表作《实在的回归:世纪末的前卫艺术》。在此文中,福斯特为了证明极少主义在逻辑上为后现代主义艺术实践开辟了一片新的领地,而对有关极少主义的批评文本进行了细致的解读和批判,并从中得出了一种反记忆或对抗主流的理解模式,以此来定义极少主义与晚期现代主义和新前卫艺术的辩证关系,并由此提出一种从极少主义所在的1960 年代到福斯特写作此文的1980 年代的艺术谱系。“在这一谱系中,极少主义不是一条遥远的死路,而是当代的一个关键,是通往今天仍然继续苦心经营着的后现代主义实践的一种范式转换。”[11]46

福斯特首先指出,自1960 年代出现以来,极少主义及其重要性并没有得到应有的正确认识,在1960年代由于被认为是现代主义本质的还原而遭到诸如格林伯格和弗雷德等人的严厉批评,在1980 年代则由于新保守主义的政治背景而被视为过时。针对这个现象,福斯特首先为极少主义给出了一个新的定位:“极少主义不但舍弃了大部分传统雕塑中的拟人化基础,也拒绝了大部分抽象雕塑中毫无地点限定的方式。简言之,有了极少主义,雕塑不再孤立地站在一个基座上或者被看作纯艺术了,而是在各种物品之间重新定位,根据地点而重新定义。在这种转化中,观者拒绝了形式艺术向来保有的安全的、独立自主的空间,退回了此时、此地;不是要审视作品的表面,寻找其媒介属性的地形分布,而是受到激发去探索在一个既定地点的某个特别的介入所造成的知觉效果。这就是极少主义所开辟的根本性的新定位。”[11]148

福斯特所说的“极少主义所开辟的根本性的重新定位”并不是他的创造性观点,而是从1960 年代针对极少主义的元批评文本中总结出来的。福斯特重新梳理的文本是1960 年代主导极少主义批评的三个元文本,即贾德的《特殊物体》、莫里斯的《雕塑札记》和弗雷德的《艺术与物性》。正是对这些文本的重新梳理和结构主义的阅读,使他发现了一直以来为人所忽视的有关极少主义的重要方面:贾德、莫里斯、弗雷德乃至后来的克劳斯都提到了极少主义是与现代主义的断裂,但这种断裂是如何发生的,却极少得到有效的认识。在福斯特看来,贾德描述的物品对美学范畴和既定形式的越界,莫里斯提出的雕塑超越认知的拓展领域及其意义从物品到观众的转向,以及弗雷德提出的剧场和情境等概念,都只能作为极少主义与现代主义断裂的结果,而不是原因。

“那天在路上的体验是某种被筹划的东西,只不过尚不为社会所认识而已。我心想,应该清楚的是,那就是艺术的终结。打那以后,大多数绘画看上去都只是漂亮的图片。你没有办法给它加上框,只能体验它。”[5]166在托尼·史密斯有关自己曾经在一段未完工的高速路上夜行的文字中,弗雷德敏锐地指出,托尼·史密斯体会到了绘画之为绘画或艺术之为艺术的本质在于艺术的惯例性质或本质(体制),而极少主义显然是对这种惯例性质的否定。在福斯特看来,极少主义对艺术惯例性质的否定和拒绝,不仅仅是弗雷德反对极少主义的关键所在,更是极少主义与晚期现代主义的决裂之处,它构成了两者之间决裂的根本原因。极少主义对艺术惯例性质(体制)的否定,使得它被归入了前卫主义的行列,这是福斯特在弗雷德基础上的进一步深入。弗雷德虽然认识到了极少主义是对艺术的拒绝,但他并没有踏前一步为其勾勒一个艺术史的谱系,但福斯特做到了这一点。

极少主义从晚期现代主义中发展出来,只是为了破坏它,污染它,正如极少主义已经被剧场所毁坏、污染一样。但是这剧场所代表的,不仅仅是与视觉艺术不相容的对时间的关注。作为“对艺术的否定”,它也是前卫主义的一个代名词。于是我们得出了以下方程式:极少艺术与晚期现代主义的断裂,是通过对历史前卫艺术的部分重复,尤其是重复历史前卫对于体制艺术的形式范畴的破坏。要理解极少主义——也就是理解它对于以后的高级艺术的意义——就必须同时领会这个方程的两个部分。[11]64—65

福斯特所说的方程式的两个部分,其中一个是极少主义与晚期现代主义的断裂,另外一个就是极少主义为后现代主义艺术的来临做了准备。前一个部分自不必说,贾德、莫里斯和弗雷德等批评文本的发展演变早已说明了这个特点。至于后一个部分,即极少主义为后现代主义艺术的来临做了准备,这个谱系说成立的关键在于极少主义作为新前卫主义的定性,因为后现代主义主要是对现代主义艺术体制的批判。福斯特不仅从弗雷德的批评文本中获得了结构主义的发现,极少主义者的艺术实践也予以了充分的证实,因为他们指望从越界的前卫艺术中借鉴艺术实践的其他可选模式,比如“安德烈转向了亚历山大·罗德琴科和康斯坦丁·布朗库西,弗莱文转向了弗拉基米尔·塔特林,还有很多艺术家转向了杜尚”。[11]66

正是这个方程式使得极少主义成为了历史的一个关键点,因为它提出的不仅是一个关于现代主义艺术的观点,还是关于后现代主义艺术的一段谱系,因为后现代主义艺术正是在作为新前卫主义的极少主义反思和批判艺术体制的基础上展开叙事的。福斯特的《极少主义的关键》一文为我们理解极少主义打开了一个全新的视角,他从弗雷德对于“极少主义是一种新型的剧场,而剧场是对艺术的否定”这一宣言出发,将极少主义如波普一样归入战后新前卫主义的行列。虽然这种解读的有效性仍然有待历史的检验,但不失为一个有关后现代演绎的好的范例。

综上所述,米切尔在对现代主义理论的修正中发展出了他的关于后现代主义的混杂性理论;克劳斯将后现代主义理解为有关艺术概念及参数的拓展;而福斯特以极少主义为关键的分界点为后现代主义构建了一个艺术体制批判的新前卫系谱。所有这些后现代艺术理论家的不同观点诠释了他们对弗雷德理论的不同理解,同时,这些多元的结论也揭示了批评的自主性与主观性。无论这些针对后现代主义的不同见解有着多大程度的合理性,毋庸置疑的是,弗雷德的《艺术与物性》及其剧场性理论作为一种独立而客观的存在,最早从批评和理论的角度间接提出了后现代主义这个复杂的命题。