丰富实验举措 促进深度学习

2020-02-29范艳梅

范艳梅

[摘要]初中物理實验可以提高学生的动手能力,增加学生感受物理的机会。在具体教学中,若能结合生活实际,组织学生开展物理小实验,让学生在动手实验的过程中观察、体验、感悟,真正让学生把物理学活、学透。文章结合实例,探讨多样化的实验教学,促进学生深度学习,提高学生的物理科学素养。

[关键词]初中物理;实验;科学素养;深度学习

[中图分类号]G633.7 [文献标识码]A [文章编号]1674-6058(2020)02-0041-02

《义务教育物理课程标准(2011年版)》对“课程性质”的阐述中,有这样一段文字:“义务教育物理课程是一门注重实验的自然科学基础课程。”初中物理教学离不开实验,实验可以激发学生学习物理的兴趣,实验还可以让学生把复杂难懂的知识化为直接可视的实验现象,实验还可以拉近教师与学生的距离。

深度学习是指在教师创设的具有挑战性的问题情境中,学生全身心地投入,高阶认知参与的有意义的学习过程。在此,把深度学习理解为:学生“学得进”、“想得透”和“用得上”。

一、借助生活用品,多体验、感悟,让学生学得进

在教师创设的真实情境中,学习内容要能触及学生的心灵,让学生愿意学习,而且学生有为此付出努力的情感准备,我们称为“学得进”。

现在班级里的大多数学生学习过乐器,乐理知识甚为丰富。在学习“声音的特性”时,可以专门开展一节综合实践课,让学过乐器的学生表演节目,让没学过乐器的学生分析音调高低是如何改变的,也可以让学生自制乐器,比如,教师推荐用七个高脚杯(杯中放不同量的水),敲击产生音调不同的声音,演奏一段简单的音乐旋律;弦乐器的吉他或者二胡或者古筝,弦越短、越细、越紧,产生的音调越高;电子琴,可以模拟不同乐器的音色,弹奏同一首乐曲,说明音调是相同的。

一开始,教师就把自己放在音乐盲的角色上,带着羡慕和佩服的眼神欣赏着,并适时引导。教师表现出弱者的姿态,才能激发学生的求知欲和保护欲。学生通过这次表演交流,能把学习物理的热情投射到平时的生活中,体现物理来源于生活,并从生活走向物理。

给学生提供不同的契机,以改变学生对物理学习的态度。借助这样的演出活动,可以让有专长的学生提高学习物理的兴趣和动力,让学生乐于学习物理。

物理课程标准中要求学完长度、质量、速度、功率等知识后,使学生能够对生活中所涉及的这些物理量的大小有一个初步估计。因为学生缺乏生活经验,对身边常见物体的尺寸、质量等,没有应有的认识,虽然小学数学都学过,但因为时间久远,或者当初就没有深刻掌握,总之,到初二再学习物理时,仍然错误频发。

尺寸和质量是描述物体的基本指标,只要是常见的物体,都可以拿出来给学生估计、测量、对比、评价。这个学习过程可以在课堂上,也可以在家里进行。可以在课堂教学中进行,也可以在科技活动节上通过比赛进行,以相差百分比最低者取胜。被测物品可以是学生书包里的学习用品,也可以是家庭生活中的用品,要求学生归纳出质量为几克、几十克、几百克、几千克的一些物品以及长度为几毫米、几厘米、几分米、几米的一些物品,真正实现从物理走向生活。

义务教育阶段的物理教学有一个重要任务就是让学生对学习过的物理量有大致的认识,可以涉及常见的温度值、常见物质的密度、常见物体的质量和重力、常见物体的体积、声速和光速以及常见的运动物体的速度、人爬楼的机械功率、家用电器的电功率等。

学生利用身上1厘米宽的指甲盖、1分米长的手指、1米长的腿可以估测某些物体的长度,也就是说学生若能大致了解自己身上某个部位的尺寸,就相当于携带了一把移动的尺子,有时就能方便地估测某些物体的长度了。又如学习完机械功率后,让班上体力最好的学生爬楼,测量其爬楼的功率。经测量得知该学生爬楼的最大瞬时功率约500 W,与小型汽车发动机的功率约50 kW比较,相差太大。普通人能长时间维持的功率约为100 W。

物理量的估算是物理科学素养的一种表现,初中物理课堂,应注意让学生的学习走进学生的生活,这就要求教师多为学生提供体验、观察、思考的机会。

二、借助追问问题,通过简单的实验现象,让学生想得透

深度学习的特征之一是注重批判理解,促进知识建构。深度学习的价值也包含了促进深刻理解,引发深度思维。如果教师在学生难以理解的关键之处,用追问和直观的实验现象帮助学生深刻理解,那么学生自然会在解决问题的过程中有根据、有条理、有深度地思考,我们称为学生“想得透”。

初中阶段在探究有关能量时,因为能量的抽象性和不可测量性,都需要用转换法来体现。在探究动能与哪些因素有关时,如何改变小车的初速度?如何控制不同质量的小车的速度相等呢?动能的大小通过什么现象来体现?是通过小车在水平面上运动的距离还是小车推动木块距离的远近?把以上问题考虑清楚了,也就把这个探究实验弄清楚了。

问题1:如何改变小车的速度?

学生第一反应就是用手推动小车,用不同的力推动小车,就可以使小车的速度不同了。改变质量相等的小车的速度,这个方法确实可行,学生获得了暂时的成就感。

问题2:如何控制质量不同的小车的速度相等?

人用手推车显然不可能实现质量不同的小车的速度相等。学生想起在探究阻力对物体运动的影响的实验中,让小车从斜面的同一高度滑下的目的就是控制小车到水平面的初速度相等,因此,我们也让小车从斜面的同一高度滑下即可。

有学生提出疑问:质量相等的小车可以速度相等,质量不相等的小车从斜面的同一高度滑下,到达水平面时的初速度还相等吗?怎么解决这个问题呢?

学生继续开动脑筋,可以让两个质量不等的小铁球从斜面的同一高度同时释放,观察它们的运动情况是否相同。为了控制开始运动的同时性,可以用一把直尺拦住两小球,再把直尺同时向上快速提起。实验现象是两个小球运动情况完全相同,说明小球的速度相等,也就是教材上以“信息快递”的形式给大家展示的“质量不等的小车从斜坡的同一高度释放,运动到水平面时,它们的速度大小相等”。通过这一简单实验现象就可以把教材上的这句话以生动的实验现象展示出来,这样让学生不仅知其然,还能知其所以然。

問题3:小车的动能通过什么现象体现?

直接通过小车在水平面上滑行的距离体现小车的动能可以吗?有学生提出:可以让质量不同的小车从斜面的同一高度滑下,在水平面上滑行的距离是否相等来验证。质量不同的小车滑行的距离是相等的,显然不可以用这个方式判断。

能量是通过物体做功本领体现的,物体对外做功的本领越大,说明物体具有的能量越多。故要引入另一个物体把小车的动能激发出来,让小车对木块做功,观察木块被推动距离的远近来体现小车的做功本领,即动能的大小。把物理概念理解透了,也就想通了。

三、借助综合实践活动,开展专项制作,让学生用得上所学知识

深度学习的特征之二就是着重迁移应用,面向问题解决。深度学习的价值内涵还包含了积聚价值体验,走进素养核心。知识迁移和应用是学习的最高层级,是高阶思维的体现。我们把学生能在新情景下运用所学知识解决问题,实现深度体验的学习称为“用得上”。

初中阶段可以开设项目型任务设计——液体密度计。借助液体密度计的制作可以把学生的力学知识综合到一起。比如天平加塑料量杯,可以控制液体质量相等时,液体的体积与密度成反比,把量杯的体积刻度改成密度刻度。利用杠杆做成杆秤式密度计,控制液体的体积相等,秤砣到支点的距离与液体的密度成正比,把杆秤的长度距离改成密度刻度。弹簧测力计加量筒,可以控制液体的体积相等时,重力与液体的密度成正比,把弹簧测力计力的刻度改成密度刻度。粗细均匀的吸管用蜡封口,加上适量配重,可以做出液体密度计,这个密度计是教材上以综合实践活动的形式详细开展的,在此不再赘述。

如杆秤式密度计的测量范围可以较大,而分度值可以较小,测量误差也在可接受范围内。杆秤式密度计秤钩处的量杯可以选择分度值较小的塑料量杯,控制液体的体积相等,100 cm长的杆子,加上恰当的秤砣,可以扩大测量范围,量杯的下面要加一些金属块配重,尽量让提钮和定星点在秤杆子的一端。

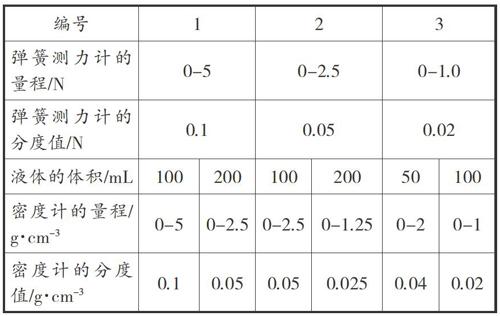

弹簧测力计加量筒组合,制作液体密度计,可以让学生分析选用哪种规格的弹簧测力计,液体的体积多少合适,制作出的液体密度计的量程和分度值分别是多少,都需要学生自己考虑。

也可以以表格的形式展示各组的考虑结果,量筒的质量可以加适量的橡皮泥作为配重,凑成某一个合适的整数,所以量筒的质量可以按需要考虑。又或者因为塑料量筒的质量比较小,10克左右,重力在0.1 N左右,可否弹簧测力计调零时,就把量筒挂在挂钩上,直接清零,这样弹簧测力计的刻度就可以全部刻上密度的刻度值了。

表格的项目内容如下表所示:(把量筒的重力清零的情况)

以上仅仅是理论分析,实际制作当中,困难重重,刻度也不尽如人意。想要分度值更小些,测量结果误差更小些,还是需要花费一番心思的。而这个慢慢细化和改良的过程能让学生从实验中学会思考问题,提高解决问题的能力。

有了实验,物理学科变成学生最期待学习的学科。实际教学中,教师除了把书上的演示实验和分组实验做好之外,还要指导学生做好课外小实验和小制作,提高学生的动手能力,增加感受物理的机会,结合生活,把物理学活,再应用到生活中去。教师要把发展学生的物理核心素养作为教学目标,要用长远眼光看待当前的教学,要在实验中培养学生的科学思维能力,让学生学会科学探究,促进学生深度学习。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]刘炳昇,李容.义务教育教科书·物理[M].南京:江苏科学技术出版社,2015.