要素分析法在高中物理教学中的应用

2020-02-29吴春良

吴春良

[摘要]从牛顿动力学、电磁感应规律和带电粒子在电、磁场中运动的经典案例入手,提出要素分析法的教学策略,以提高物理教学效果。

[关键词]要素分析法;要素改变法;要素替代法;高中物理

[中图分类号]G633.7 [文献标识码]A [文章编号]1674-6058(2020)02-0036-03

一、问题的提出

在经典物理模型基础上进行教学设计,是高中物理教学中常用的有效方法。对于某一物理模型,我们常常有一套固定的行之有效的解决方法,且答案形式也较固定,学生也较为熟悉。但如果对已经定型的物理模型进行“要素化”,即将原有物理模型中的关键物理量提取出来,进行重组、变式、叠加等新的设计,就可以大大提高学生对原有物理模型的认识,促进学生建构更加完善的知识体系,提高学生解决问题、设计问题的能力。

二、要素分析法在高中物理教学中的应用

1.要素分析法在“牛顿动力学”问题教学中的应用

经典模型案例:

牛顿动力学的应用是高一物理教学中的一个重要知识点,也是一个难点。如圖1所示,物体在恒定拉力F作用下沿斜面向上做匀加速直线运动,斜面足够长,物体与斜面间的动摩擦因数为?,物体质量为m,求:(1)t秒末的速度及t秒内发生的位移x;(2)t秒后撤去拉力F,物体还能向上滑行多远?

要素分析:

此类问题为牛顿动力学问题的经典模型,涉及的核心要素分别为拉力F、物体质量m、斜面倾角θ,拉力与接触面的夹角α,物体与接触面的动摩擦因数?等,设计问题或解决问题时,可以紧紧抓住这几个核心要素进行变式、重组。

要素分析法教学策略研究:

(1)由简入繁策略

从最少要素入手,逐步增加要素,由简入繁地设计物理问题进行教学。

第一步,如图2所示,物体在光滑水平面上,受恒力F作用,向右做匀加速直线运动,求t秒末的速度及t秒内发生的位移x。

第二步,如图3所示,增加要素“物体与接触面的动摩擦因数?”,即在粗糙水平面上,受恒力F作用,向右做匀加速直线运动。求:(1)t秒末的速度及t秒内发生的位移x;(2)t秒后撤去拉力F,物体还能滑行多远?

第三步,如图4所示,增加要素“拉力F与接触面的夹角α”,即在粗糙水平面上,受斜向上的恒力F作用,向右做匀加速直线运动。求:(1)t秒末的速度及t秒内发生的位移x;(2)t秒后撤去拉力F,物体还能滑行多远?

第四步,在图3的基础上增加要素“斜面倾角θ”,即如图5所示情形。

第五步,在图5的基础上增加要素“拉力F与接触面的夹角α”,即图1情形。

此类设计方法,逐步增加难度,比较适合新授课的教学,或者学生基础较弱的情况,易于被学生理解和接受。

(2)子母题策略

将如图1所示情形定义为“母题”,然后逐步改变或删除要素进行变式,变式后的题成为该题的“子题”。

变式1:仅删除要素“拉力F与接触面的夹角a”,如图5情形。

变式2:仅删除要素“斜面倾角θ”,即图4情形。

变式3:同时删除要素“拉力F与接触面的夹角α”和“斜面倾角θ”,即图3情形。

此类设计方法,难度较大,灵活变通,比较适合习题课教学或者要对基础较好的学生的新授课教学。可以较大程度地提高学生认识问题和解决问题的能力。

2.要素分析法在“电磁感应规律”教学中的应用

经典模型案例:

(2014·江苏·13)如图6所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g。求:

(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数?;

(2)导体棒匀速运动的速度大小u;

(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q。

要素分析:

此类问题为“电磁感应规律”中的经典模型,涉及的核心要素为电阻R、导体棒的质量m、斜面倾角θ、导体棒与接触面的动摩擦因数?、磁场的磁感应强度B等。由于电磁学中涉及的要素种类较多,而此题涉及要素较少且比较简洁,解决问题或设计问题时,可以适当改变或替换要素。

要素分析法教学策略研究:

(1)要素改变法

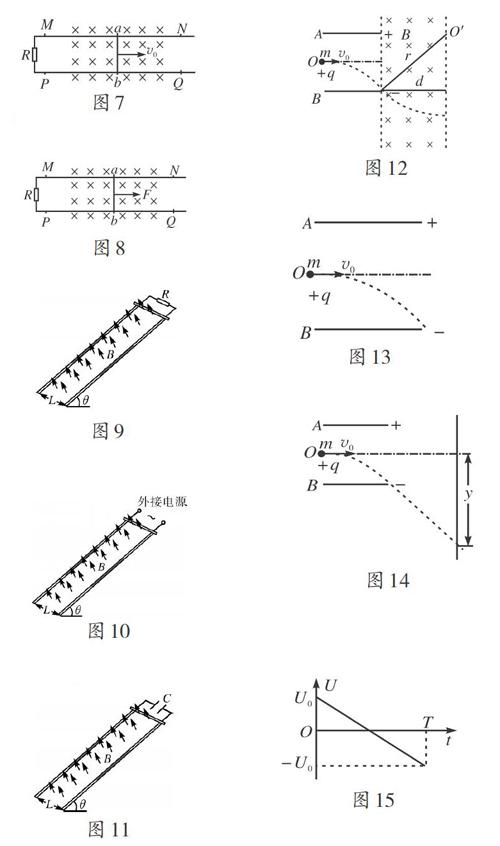

比如可以用如图7至图9所示的简要模型,逐步改变要素过渡至图6所示高考题。

初始模型:如图7所示,MN、PQ是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨。导体棒ab垂直放在导轨上,导轨都处于垂直水平面向下的匀强磁场中。导体棒和导轨间接触良好且摩擦不计,导体棒、导轨的电阻均可忽略。今给导体棒ab一个向右的初速度u0,导体棒ab在磁场中的最终运动状态是什么?此题,学生在已学知识的基础上,在教师的引导下,易得出导体棒做加速度不断减小的减速运动,直至停止。在讨论的同时,让学生明白,安培力是一个受初速度u0影响的力,为后续讨论做好铺垫。

改变要素1:如图8所示,将初始要素“初速度u0”变为“导体棒受到一个水平向右的恒力F”,导体棒的最终运动状态会怎样?此时,与第一种情形就有明显的变化,导体棒将受两个力作用,同时学生在已经理解安培力特点的基础上,易得出导体棒将做加速度不断减小的加速运动,直至匀速。

改变要素2:如图9所示,将初始要素“水平面(相当于斜面倾角θ=0)”变为“斜面倾角θ”,其他要素不变,求导体棒ab在磁场中的最终运动状态是什么?此时,学生会发现原来的要素“恒力F”相当于现在的要素“重力沿斜面向下的分力mgsinθ”,此时也就容易得出导体棒将做加速度不断减小的加速运动,直至匀速。

改变要素3:此时再回到图6所示高考题,学生容易运用相关物理规律分析求解,同时,对这类问题的理解也将更加深刻。

(2)要素替代法

图6所示的高考题,也可以用要素替代法进行设计与讨论。

要素替代1:将图6所示的要素“电阻R”替换成要素“电源”,如图10所示,导体棒在磁场中的运动形式将会是怎样?此时,电路中将会出现两个电源,一个是外部电源,另一个是导体棒切割磁感线产生的“电源”,即电流是叠加的结果。情形比较复杂。2018年江苏卷第13题就是这个原型。

要素替代2:将图6所示的要素“电阻R”替换成要素“电容器C”,如图11所示,导体棒在磁场中的运动形式又是怎样的?电容器的特性,跟电阻R和电源都不同,所以又是一个全新的变换,此时可以用微元法证明,导体棒将从静止开始直接做匀加速直线运动。

这里涉及的三个要素“电阻R”、“电源”和“电容器C”,性质完全不同,导致分析方法也完全不同,将会带给学生一个全新的感觉。

3.要素分析法在“带电粒子在电、磁场中运动”教学中的应用

带电粒子在电场和磁场中的运动是高考的一个重点和难点,其中最重要的就是带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的运动。在平时教学中,主要讨论“初速度方向与电、磁场平行时”和“初速度方向与电、磁场垂直时”的两种情形,其中“初速度方向与电、磁场平行时”较为简单,分别做匀变速直线运动和匀速直线运动,而另一种情形相对较难,所以我们应花更多的精力讨论第二种情形:在匀强电场中做类平抛运动,在匀强磁场中做匀速圆周运动。

经典模型案例:

此类问题的经典案例如图12所示。平行金属板长度和间距均为L,质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以速度u0从左侧沿两板中线进入两板间。当两板上加上某一电压(两板间可看成是匀强电场)时,粒子从右边缘飞出,不计重力。在金属板右侧有一垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度为B,带电粒子离开电场后就垂直进入磁场做匀速圆周运动。

要素分析:

此类问题涉及的要素较多且情形复杂,如粒子比荷、初速度、电场强度、电场范围、磁感应强度、磁场范围(单边界、矩形、圆形、三角形等),所以这时涉及和讨论的情形就非常多,在设计与讨论时,要有侧重点,把最核心的要素找出来。

要素分析法教学策略有:要素叠加策略、要素变化策略和要素类比策略。

此问题可以从最简单的基础模型出发,通过叠加、变化或类比策略,逐步增加难度,进行设计与讨论。

基础模型:如图13所示,平行金属板长度和间距均为L,质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以速度u0从左侧沿两板中线进入两板间。当两板间加上某一电压(两板间可看成是匀强电场)时,粒子恰好从下极板右边缘飞出,不计重力。求两板间所加电压U0及带电粒子飞出电场时的速度u的大小和方向。

叠加要素1:如图14所示,在极板右侧增加要素“荧光屏”:若在距离金属板右端L处垂直于金属板放置一荧光屏,则光斑离中线的距离为多少?

改变要素2:如图15所示,在图14的基础上,将“匀强电场”这一要素变为“变化的电压(即变化的电场若带电粒子从O点沿两板中线以速度u0连续发射,在两板间加如图15所示的电压(上板带正电时为正,T远大于粒子在两板间的运动时间),则在0?T时间内光屏上光斑如何运动?

叠加要素3:在基础模型图13的基础上,在极板右侧增加要素“匀强磁场”:若在金属板右侧加一垂直纸面的有界匀强磁场,磁感应强度为B,如果带电粒子恰好能沿初速度u0方向离开磁场,磁场方向如何?若磁场左右边界垂直于金属板,则磁场区域的宽度为多少?这就是经典模型案例,如图12所示。

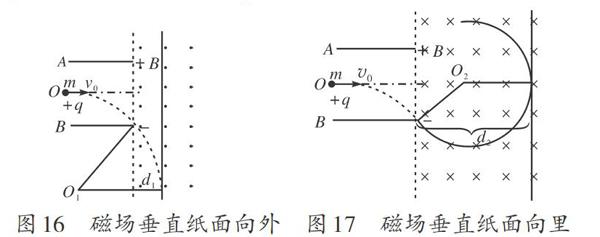

改变要素4:在经典模型的基础上,将要素“粒子恰好能沿初速度u0。方向离开磁场”改为“从左边界飞出若在金属板右侧加一垂直纸面的有界匀强磁场,磁场左右边界垂直于金属板,磁感应强度为B,要使带电粒子能从左边界穿出,则磁场宽度应满足什么条件?此类问题为临界问题,应分两种情形讨论,如图16和图17所示。

改变要素5:在经典模型案例(图12)的基础上,将要素“恒定电压”再次改变为如图15所示的“变化的电压”,求粒子在磁场中运动的半径、时间、粒子出磁场的范围与所加电压的关系。此时问题已经较难,要求学生具有较为扎实的基础。

改变、类比要素6:在经典模型案例(图12)的基础上,将右侧的要素“矩形磁场区域”改为“圆形磁场区域若在金属板右侧加一垂直纸面的有界匀强磁场,磁感应强度为B,如果带电粒子恰好能沿初速度u0方向离开磁场,磁场方向如何?然后类比以上的要素变化,再次分类讨论……

改變、类比要素7:在经典模型案例(图12)的基础上,将右侧的要素“矩形磁场区域”改为“三角形区域(等腰三角形、直角三角形等)”,然后类比以上的要素变化,再次分类讨论。

经过这一系列的要素叠加、改变和类比讨论,学生将对带电粒子在电、磁场中的运动有更加深刻的认识,同时在逐步加深的讨论中建构完整的知识体系。

三、结语

近年来江苏高考物理题型总体非常稳定,考查的知识点、物理模型也较为常见。在考查时,更侧重模型的变换,注重情境的变换,注重学生能力的提高。故在日常教学中,强化要素分析方法的训练显得尤为重要。

[参考文献]

[1]张丽萍.构成分析和解决物理问题能力的要素[J].物理教学,2000(5):13-16.

[2]陈栋梁.高中物理教学中物理模型的“软化”:2014年江苏物理高考引发的思考[J].湖南中学物理,2014(7):21-24.