基于化学微课培养“证据推理”的学科素养

2020-02-28蒋玉华

蒋玉华

摘要:以“硝酸的性质”为例介绍以微课提供证据,创设真实而复杂的情境,通过化学问题解决学习,以形成和发展“证据推理”的化学学科核心素养。

关键词:化学微课;证据推理;化学学科核心素养

文章编号:1008-0546(2020)02-0068-03 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.02.021

一、问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》在课程内容的教学提示中增加了情境素材建议,要求结合真实情境中的应用实例或通过实验探究,了解物质的主要性质,认识其在生产、生活中的应用和对生态环境的影响,认识物质性质及转化在自然资源综合利用和环境保护中的重要价值,培养问题的解决能力、科学精神与社会责任,从而形成化学学科核心素养…。由于化学科学广泛应用在人类生活、生产活动和科学研究中,在生命科学、材料科学、能源科学等领域应用中,在解决人類所面临的粮食生产、资源利用、环境保护等社会热点问题中,化学科学的广泛应用性决定了化学问题具有真实的情境性。通过在真实而复杂的情境中提出问题、开展体验和探究活动,学生的化学学科核心素养在此过程中得以形成和发展。

随着信息技术与课程的整合日渐深入,利用微课来创设丰富多样的真实问题情境,提供直接证据和间接证据,应该是培养学生基于证据推理认知的很好的手段。

二、微课的价值

苏州大学王伟群教授把证据分为直接证据和间接证据。认为直接证据包括化学实验现象、自然现象观察、日常生活经验;间接证据包括权威文献的数据资料、化学发展的重要史实、化学学科的最新成就、影响社会的重大事件。

我们制作使用的微课有以下几类:(1)某些课堂演示实验因班级人数多不便于学生观察,或者因自然条件如上课期间当地温度、湿度等因素的影响导致实验达不到预期效果,或者因实验产生有毒气体需要在通风橱中完成、现场演示有危险性需要适当保护才能完成的实验,对于上述这几类不适合在班级演示的实验,我们将其制作成微课。通过微课不仅能使这些课堂演示有困难的实验和学生观察有困难的实验在课堂内展示,还能利用快放或慢放、局部放大等手段将反应缓慢耗时比较长的实验,更好地把直接证据展示在学生面前。(2)化学教学中适时适度地使用微课,提供常规教学难以获得的证据,如展示有机分子结构特点和有机反应的过程,把抽象的反应机理、断键与成键过程直观地展现在学生面前,有效地降低了结构抽象思维的难度,使复杂变简单、使深奥变浅显;化学知识更新快,教材更新速度落后于知识更新速度,使用微课可以将前沿知识及时带到课堂,如2019年化学诺贝尔获奖信息——锂电池的研究应用,我们可以将锂电池的发展做成微课,在原电池教学中加以应用。(3)网络上的教学视频,因其播放时间长、知识点多、内容繁杂、针对性不强等问题,在课堂中直接使用,可能出现耗时长、效率低、没有针对性等问题。制作微课可以根据学生的认知水平和课堂的实际需要对实际问题进行筛选、剪辑、配音等进行处理,既能紧密联系生产和生活实际等社会热点问题,又能突出课堂重点。

通过微课向学生提供证据,把不易带入课堂的直接证据用视频形式再现,把间接证据进行筛选加工制作成微课,达到更好的效果。

三、以“硝酸的性质”为例介绍微课的设计和应用

1.教材与学情分析

硝酸的性质在必修一教材的专题四第二单元的最后一节内容,在初中已经学习了盐酸的性质和硫酸的性质,在专题四第一单元进一步学习了浓硫酸的特性。因此本节课的重点在于浓、稀硝酸氧化性的研究。通过复习浓、稀硫酸表现氧化性的微粒和还原产物的不同,引发学生对浓、稀硝酸的性质差异的猜测。学生通过专题二和专题三对元素化合物的学习,已经积累了对具体物质的研究方法,能很好地通过观察、假设、实验等方法来开展研究。

2.教学目标

通过展示硝酸在生产和生活实际中的应用,了解硝酸的性质;通过硝酸和铜、木炭的实验分析,学习基于证据推理的方法,理解硝酸的氧化性和酸的浓度对氧化性的影响。

3.教学过程

环节1:以新闻报道《硝酸泄漏》为情境(微课1),组织学生聆听、观察,分析归纳出硝酸的部分性质。由视频中黄色“烟”,让学生猜测可能的原因,通过实验模拟来验证学生的猜测。归纳出浓度不同,硝酸分解的难易程度不同,树立量变到质变的观念。

环节2:从物质的类别、元素价态的角度,依据氧化还原反应原理,预测硝酸的化学性质和变化。根据学生预测硝酸具有酸性,展示浓、稀硝酸遇紫色石蕊试液变色的实验(微课2),学生观察石蕊试液遇浓、稀硝酸后的现象,请学生思考浓硝酸使石蕊试液褪色可能的原因,并请学生设计实验方案来证明浓硝酸的漂白原理,再展示实验结果。

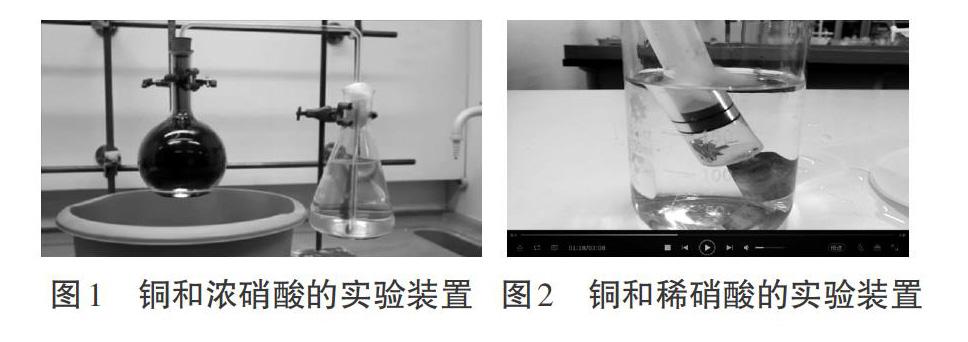

环节3:由漂白原理得出浓硝酸具有强氧化性,让学生来观看铜和浓、稀硝酸的反应的实验视频(微课3),对比铜和浓、稀硝酸反应的实验装置,请学生对比评价两种实验装置的优缺点。抓住铜和稀硝酸反应的产物到底是氢气还是一氧化氮,由学生设计实验方案,并用微课来展示。微课4展示浓硝酸和木炭反应的实验,由实验现象归纳出反应产物。通过观察、讨论,对硝酸的氧化性进行分析,总结出浓度不同对氧化性强弱的影响,帮助学生建立质变到量变的观念。

4.微课的设计思路

微课设计主要参考盛群力等提出的设计原则,包含四个阶段——激活阶段,即情景引入、知识回顾;展示阶段,即引导启发、呈现新知;应用阶段,即巩固提升、灵活应用;整合阶段,即思维方法、知识整合。在微课设计和课件制作中将上述核心思想融入微课中,并利用多媒体技术将之实现。

微课1——初识硝酸。挑选了硝酸泄漏事故的新闻报道,视频中通过旁白介绍了硝酸的一般性质,学生通过聆听便可以了解。视频中的槽罐车泄漏处先有白雾后有明显的黄色“烟”,为引出硝酸的不稳定性埋下伏笔。微课中提出问题“请思考黄色‘烟是怎么产生的”,请学生猜测可能的原因。因为实验室的浓硝酸浓度一般为69%,加热使其分解需要一段时间,且加热时容易冲出试管,考虑到现场演示耗时较长且有一定的危险性,产生的气体又有毒性,所以在实验室完成实验并拍成视频,处理加工后制成微课1的后半段。和新闻中的黄色“烟”对比,可以帮助学生了解硝酸浓度越大越容易分解。

微課2——浓硝酸的漂白性。探究浓硝酸遇紫色石蕊试液的变色原理,由于紫色石蕊试液遇到浓硝酸很快变红,但是褪色需要时间较长,用视频的好处是可以快速播放,也可以选取几个时间点拍摄后连接起来播放,用近景放大试管便于对比观察浓、稀硝酸的变化。微课中提出问题“浓硝酸使石蕊褪色的原因,是类似于氯水还是二氧化硫的漂白原理”,请学生根据假设提出实验方案。微课后半段就是加热褪色后的浓硝酸实验,一段时间后颜色不能恢复。录制视频的好处是可以加热更长时间,实验结果更有说服力。

微课3——硝酸与铜的反应。铜和浓、稀硝酸反应的实验虽然在书本上有实验方法,但是因为实验效果不佳,且产生的气体有毒性,所以我们最终选择了网上找到的铜和浓硝酸反应的视频,铜和稀硝酸的实验则在实验室拍摄并进行后期加工制作完成。铜和浓硝酸的实验选用圆底烧瓶作为反应容器(图1),铜屑和浓硝酸用量比演示实验大,且实验中及时导出二氧化氮气体并吸收,反应后溶液呈现蓝色,学生容易观察、判断得出产物。铜和稀硝酸的反应,因为没有在网上找到合适的高清视频,我们也对实验进行了改进(图2),实验前打算到教室进行演示实验,但在实验室试验之后还是决定拍摄视频,主要原因是上课的季节温度低,反应慢,且产生的气泡不明显后排学生难以观察到,拍成视频后可以把等待的时间缩短,且可以放大针筒部位更清晰的观察实验现象。从环保的角度来讲,也可以减少有毒气体在教室内的排放。微课能帮助学生更好的观察实验现象,通过分析反应产物完成反应方程式的书写,提出问题“请对比前后两套实验装置,讨论实验装置设计的意图并评论两套装置的优缺点”。

微课4——浓硝酸与木炭的反应。浓硝酸和木炭反应的实验在课本中没有任何描述,我们在查阅资料后设计了实验(图3),将红热的木炭投入左侧盛有浓硝酸的试管中,右侧试管中盛有氢氧化钡溶液,以达到便于观察产物的效果。考虑到课时原因在课堂上这个实验没有深入研究,但是实验还是有漏洞的,我们就进一步改进,用数字传感仪测定二氧化碳浓度,在反应温度较低的情况下可以说明二氧化氮的产生不是浓硝酸因温度较高分解产生而是碳和浓硝酸反应产生的,将实验也拍摄制作成了微课(图4)供学有余力的同学课后自主学习研究。

在课堂上使用微课,我们通常呈现激活阶段和展示阶段,而应用阶段和整合阶段则在课堂上通过互动活动完成。完整的微课则可以供学生在课后自主学习使用。

四、微课制作的建议

知识的情境化是知识活化并转化为素养的必经途径,通过情境化能解决知识与背景、理论与实践、文字符号与实际事务之间的关系问题。借助微课提供证据,用真实的学习背景和整体性学习来代替去情境化和碎片化的教学,利用真实的、有意义的、引发学生兴趣的探究问题,培养学生的“证据推理”的素养。

在微课制作中需要注意以下几点:(1)在选题和设计时,我们需要根据课堂教学需要来选题,与传统的演示实验、模型教学不重复,设计微课时我们根据学生的认知水平,争取做到每个微课着力解决一个问题,逐步消解学生可能遇到的认知障碍,提高学习活动的质量。(2)制作微课时,我们需要和以往的以课堂教学实录为主的微视频加以区分,充分利用媒体技术将视频设计成类似电影、电视形式,突出“激活、展示”两个环节,加入吸引学习者兴趣的元素,使得学习者能轻松、愉快、高效率地进行学习。(3)为了避免微课“零散”、不利于系统学习的问题,我们尝试采用将完整的难点部分、抽象部分,分开成几个知识点来设计,难度逐步加深。我们设计系列化、层次化的微课,有效达成微目标,支撑学习者的深度学习;设计具有体系性和灵活性的微课,每一个微课都能独立应用,内容可以聚合与扩散,更加开放、灵活,能支持教师按需使用。微课是课堂学习的有益辅助,我们将微课制作成资源库以方便教师使用。