《永乐大典》的前世今生

2020-02-25唐娜

唐娜

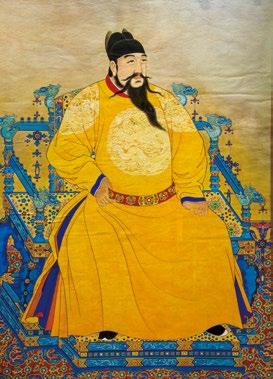

开创永乐盛世的明成祖朱棣,登基伊始就做了一件大事:编纂中国古代绝无仅有的文化宝典——《永乐大典》。

整部大典分类编纂为2.2887万卷、1.1095万册,总字数共达3.7亿多字,囊括了中国上自先秦,下迄明初的各种典籍资料,将明朝皇家图书馆——文渊阁藏书囊括净尽,知识门类覆盖“经史子集”百家之书,包括医卜、僧道、技艺等杂家之言,可谓包罗万象。大典编纂过程中,朝野上下共有2169人参与。定稿完成后,朝廷又在各地征召了大批缮书人进行描栏、清抄、绘图和圈点工作,参与者之多,工作量之巨,难以统计。那么,编纂大典如此耗费人力物力,为何朱棣刚登基就急着促成此事呢?

两度编纂,历时五年旷世宏编,文献大成

洪武三十一年(1398年),明朝开国皇帝朱元璋驾崩,将帝位传给了孙子朱允炆。由于忌惮藩王势力,朱允炆刚即位便大举“削藩”,这让各地藩王心生不满。次年,朱元璋第四子、“燕王”朱棣在北平(今北京)发起“靖难之役”,用时三年,攻下都城南京,改年号“永乐”,成为大明王朝的第三代皇帝。在朱允炆旧部以及一众士大夫看来,夺取侄子皇位,可谓大逆不道,朝堂上极力反对新政的声音不在少数。名臣方孝孺便因宁死也不为朱棣写即位诏书,惨遭灭十族,其亲人、学生、同道、朋友少有幸免。那一时期,如此血案屡见不鲜,朱棣也因此激起了江南士子们的反感和抵触。

为了化解和江南士子间的矛盾,朱棣想到了编书。首先,编书可以转移文人的注意力,并在一定程度上起到笼络文人的作用。其次,早在洪武二十一年(1388年),朱元璋就欲修纂类书,编“经史百家之言为《类要》”,但未能修成,朱棣的编书之心也算是继承父亲遗志。再加上中国古代历来有“盛世修书”的传统,所以对于朱棣来说,编纂《永乐大典》在情理之中。

编纂大典,工程宏大,必须找一个能力和名望都能服众的人主持。于是,朱棣选中了才华横溢的解缙。作为和方孝孺齐名的江南才子,解缙又被赞为“大明第一才子”,朱棣对他信任非常,曾言:“天下不可一日无我,我则不可一日少解缙。”永乐元年(1403年),收到皇帝的旨意后,解缙召集147人,仅仅耗时一年,就将大典完成,初名《文献大成》。朱棣过目后认为“所纂尚多未备”,不甚满意。解缙毕竟是儒生,他以儒家的观点决定大典该收录哪些书,难免失之片面,故没能做出皇帝想要的可囊括天下之巨著。

于是,大典进行了二次编纂,这次朱棣任命姚广孝担任监修官。人称“黑衣宰相”的姚广孝,实乃一代奇人,他心思缜密、精通谋略,虽为僧人,但同时精通儒、释、道三教,没有一家一派的成见,无疑能确保大典收录内容的公允多元。同时,朱棣还命人在全国筛选了两千多位通古略今、饱读诗文且书法功底深厚的学者,参与这部巨书的编纂。在众人的艰苦努力之下,又花了整整三年,至永乐五年(1407年)才将这部皇皇巨著编成。

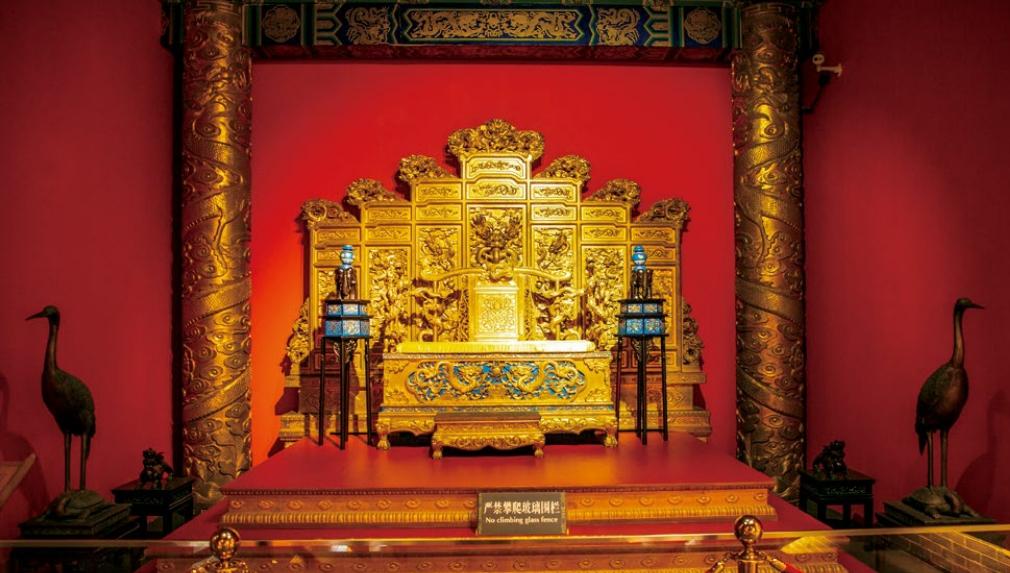

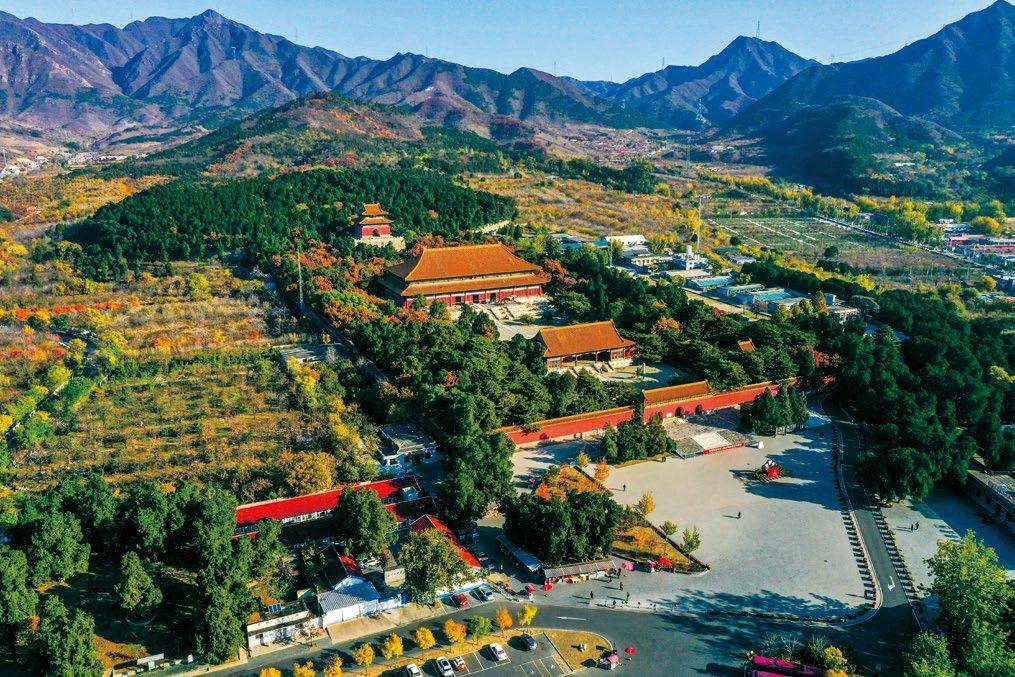

大典编好后,朱棣非常喜欢,遂亲自撰写序言并赐名《永乐大典》。永乐十九年(1421年),朱棣正式将大明都城自南京迁至北京,《永乐大典》也跟着他一同来到紫禁城,并被收藏于文楼(后称“文昭阁”“体仁阁”)。但让人颇为遗憾的是,在朱棣之后的历任明朝皇帝中,除了嘉靖帝,竟无一人看重《永乐大典》,而真正感兴趣的学者又接触不到,以至于《永乐大典》只得被封存在皇家档案馆里。

600年的颠沛流离正本消失,抄本四散

嘉靖皇帝朱厚熜是继明成祖之后,又一位对《永乐大典》格外珍视的帝王,因为他崇信道教,所以才看重录入了大量道教经典的《永乐大典》。嘉靖三十六年(1557年),紫禁城因雷击起火,前朝三大殿均被烧毁,火灾甚至波及到了存放《永乐大典》的文楼。为此,嘉靖皇帝连下三道圣旨,命人把大典从文楼中抢救出来。大火过后,皇帝仍心有余悸,于是动了抄录《永乐大典》的心思。

嘉靖四十一年(1562年),嘉靖皇帝命内阁大学士高拱和张居正主持《永乐大典》的抄录工作,还令礼部和吏部在全国范围内选了109名书法功底深厚的“抄手”参与大典抄录。为了保证抄本的质量,抄录过程中都不得修改一字,且每人每天只能抄录3页。这一百余人,经过6年努力,终于将《永乐大典》抄录完成。至此,大典就有了永乐年间的正本和嘉靖年间的抄本两个版本。

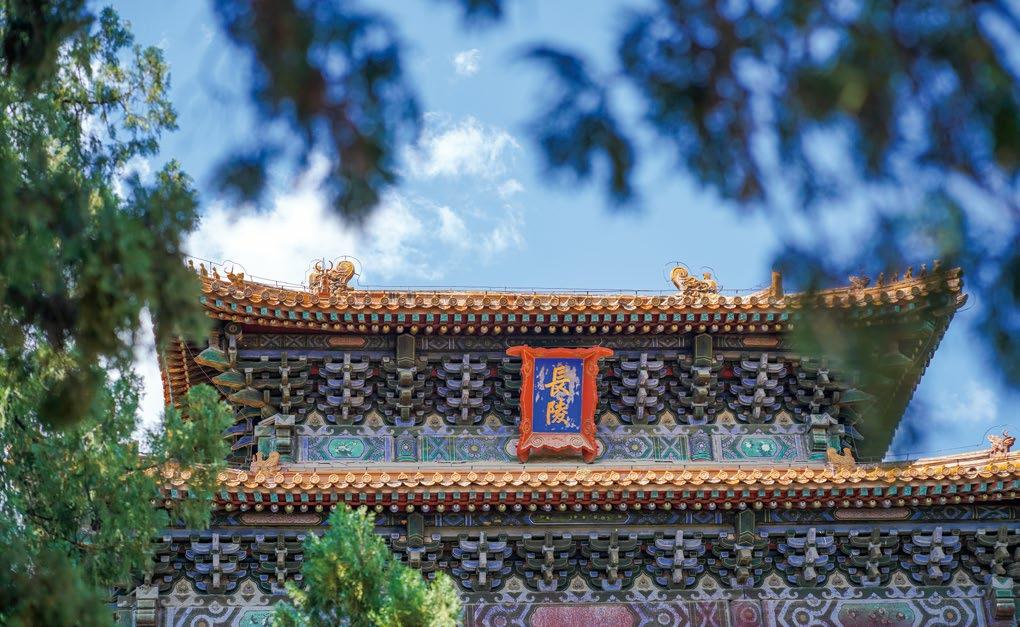

令人扼腕的是,存世至今的《永乐大典》均为嘉靖年间的抄本,其正本早已不知所踪。关于大典正本的下落,研究者曾有这样几种猜测:随嘉靖皇帝朱厚熜殉葬永陵;秘藏于皇史宬夹墙内;毁于明末李自成起义的战火;毁于清嘉庆年间的乾清宫大火……然而,这些说法终归是猜测,均未能盖棺定论,《永乐大典》正本至今仍不知所踪。

同正本一样,《永乐大典》抄本在朝代更迭中亦饱经磨难。自明隆庆元年(1567年)抄录完成后,大典抄本一直收藏于皇史宬(旧称“神御阁”)内,清雍正时期,则被移藏至天安门以南的翰林院敬一亭中。待到乾隆三十八年(1773年),纪晓岚带领众高官学者编撰《四库全书》时,奏请盘点《永乐大典》抄本,却遗憾地发现大典已缺失千余册。后至光绪十九年(1893年),大典抄本只剩下800多冊;七年后,义和团攻至东交民巷的外国使馆区,双方交火时,有人纵火烧毁了英国使馆北邻的翰林院敬一亭,其间藏书尽数烧毁,《永乐大典》抄本亦难幸免—— 一名叫陆润庠的翰林院学士,仅在废墟中整理出64册。

近年来,据历史学家及文物工作者辗转各地寻觅、考证得出,原本1万多册的《永乐大典》,经历600多载的颠沛流离,如今全世界仅有418册、810卷抄本存世,其中有大半尚存于日、美、英、德等国——借用文学家郑振铎的那句感叹:“假如《永乐大典》全部保存到现在的话,我们对于中国古文学史的面貌是可以看得更完全的。”