巫师群体在中国养蚕丝织技术起源中的作用探讨*

2020-02-25邹芙都

敬 德 邹芙都

有关中国蚕桑丝织业起源问题的研究,学界素来重视,学者们综合运用考古学、历史学、人类学、生物学等学科的理论方法和材料研究较多,成果丰硕。但这些研究主要集中在蚕桑丝织业起源的时间(1)高汉玉:《从出土文物追溯蚕丝业的起源》,《蚕桑通报》1981年第1期;周匡明:《养蚕起源问题的研究》,《农业考古》1982年第1期;郭郛:《从河北省正定南杨庄出土的陶蚕蛹试论我国家蚕的起源问题》,《农业考古》1987年第1期;李宾泓:《我国蚕桑丝织业探源》,《地理研究》1989年第1期;卫斯:《中国丝织技术起始时代初探—兼论中国养蚕起始时代问题》,《中国农史》 1993年第2期;周匡明:《我国早期蚕业史研究的几个问题》,《中国农史》2011年第3期;杨绍宇:《家蚕驯化历史及基因流模式分析》,西南大学2014年博士学位论文;刘彦群、鲁成:《家蚕的起源与进化研究进展》,《蚕业科学》2018年第3期。、起源的地域(2)魏东:《略论中国养蚕业起源于长江三角洲》,《中国农史》1983年第1期;段佑云:《家蚕起源于黄河中游中华民族发祥地》,《蚕业科学》1983年第1期;刘宇:《从少女育蚕说起—为养蚕起源提供一个例证》,《农史研究》1985年第5期;吉武成美、蒋猷龙:《家蚕的起源和分化研究》,《农业考古》1987年第2期;李宾泓:《我国早期丝织业的分布及其重心的形成》,《中国历史地理论丛》1991年第1期;华德公:《从史籍看东夷人最早利用蚕丝和驯养家蚕》,《浙江丝绸工学院学报》1993年第3期; 顾国达、徐俊良:《论我国蚕丝业的多中心起源》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2003年第3期;张志芳、吕鸿声:《分子生物学证据支持家蚕的“多中心”起源学说》,《中国蚕业》2005年第11期。、起源的动因(3)牟用抗、吴汝祚:《水稻、蚕丝和玉器—中华文明起源的若干问题》,《考古》1993年第6期;赵丰:《丝绸起源的文化契机》,《东南文化》1996年第1期;袁宣萍、徐铮:《浙江丝绸文化史》,杭州:杭州出版社2008年,第8-13页。三个方面,对于蚕桑丝织业起源发展过中最重要的因素—人—的探讨却少有涉及。研究者或者一笔带过,或者仅简单地根据神话传说归因于黄帝、嫘祖等英雄人物,这显然不足以说明问题。与世界大多数文明的发展历程相似,远古时代混沌未分的中国先民的主要文化形态就是巫术宗教文化,巫师集团是那个时代文化的创造者和传承者。因而对中国蚕桑丝织业起源问题的讨论也应当置于巫术宗教这样的时代背景下进行。那么作为史前社会发展的推动者、巫术活动的执行者的巫师群体与中国蚕丝业起源与发展是否有所关联呢?如果有关联,那么他们又在其中起着什么样的作用呢?本文不揣浅陋,拟就此进行一定探讨,敬请方家批评指正。

一、巫在中国上古社会发展中起着重要作用

巫术是世界上最古老的职业之一。在人类发展的初始阶段,先民对自然规律认识不足,当面临自然灾害、生老病死以及诸多神秘事物时,既心怀惧栗又无能为力。然而他们又希冀去了解,乃至影响或者征服这些自然力。于是人们就根据自己的意志,利用一定的方式,去影响自然或者他人,使自然与他人的行为能够符合自己的愿望,由此便产生了巫术。(4)宋兆麟:《巫与巫术》,成都:四川人民出版社1989年,第218页。

但是巫术的操控不是每个人都可以进行的,只有一些具有特殊能力的人才能够施展,这些拥有超能力的人就是人们所谓的巫、巫师。《国语·楚语下》记载:“古者民神不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则民神降之,在男曰觋,在女曰巫。”(5)(战国)左丘明:《国语》,上海:上海古籍出版社2015年,第376页。在原始人眼中,巫是他们中具有“智”“圣”“明”“聪”四种超乎常人能力人,能够沟通鬼神。童恩正认为在文明时代产生以前巫就已经出现。(6)童恩正:《中国古代的巫》,《中国社会科学》1995年第5期。距今约3万年的北京山顶洞人就在死者的尸骨上撒有赤铁矿石粉末,这些证实中国已经进入了巫术文明时代。(7)朱小丰:《中国的起源》,上海:上海文艺出版社2014年,第29-31页。《山海经》中记载了巫咸、巫即、巫盼、巫彭等各类巫师,他们能上天下地,操不死之药。河南贾湖遗址二期墓葬中出土了距今约7700年的龟甲,这些龟甲上刻有神秘的符号,是典型的巫用占卜用具。(8)河南省文物研究所:《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二次至六次发掘简报》,《文物》1989年第1期。河南濮阳西水坡发现了距今6000年巫师墓葬,作为巫师的墓主人左右还有以蚌塑成的龙虎图案。(9)李京华、谢端琚、郑乃武等:《濮阳西水坡遗址发掘现场会发言摘要》,《华夏考古》1988年第4期。西安半坡仰韶文化遗址出土的彩陶盆的鱼形人面图案也被认为是巫师形象。(10)中国大百科全书考古卷编委会:《中国大百科全书·考古卷》,北京:中国大百科全书出版社1986年,第595-597页。史前巫师的墓葬及相关考古遗存在青海、辽宁、甘肃、浙江也都有发现。(11)中国大百科全书考古卷编委会:《中国大百科全书·考古卷》,第284页;郭大顺:《辽西古文化的新认识》,《庆祝苏秉琦考古55 年论文集》,北京:文物出版社1989年;甘肃省文物研究所:《甘肃秦安大地湾901号房址发掘报告》,《文物》1986年第2期;浙江文物考古研究所:《余杭瑶山良渚文化祭坛遗址发掘简报》,《文物》1988年第1期。这些足以说明史前中国巫文化的普遍性及巫师集团分布的广泛性。

巫不仅是族群巫术、宗教活动的主持者、执行者和表演者,而且他们还凭借自己的智慧、技艺、身份,在社会中形成了极高的地位和影响力。他们也是上古精神文化、科学文化的创造者,天文、地理、历法、算术、军事、历史、乐舞、医药、技艺这些都与巫的活动和创造有关。(12)张紫晨:《中国巫术》,上海:上海三联书店1990年,第25-26页:宋兆麟:《巫与巫术》,第309-385页:高国藩:《中国巫术史》,上海:上海三联书店1999年,第11-18页;詹鄞鑫:《心智的误区—巫术与中国巫术文化》,上海:上海教育出版社2001年。总之,巫师集团在史前社会的发展进程中起着十分重要的重要的作用,“没有‘巫’的配合,也就没有中国的文明”。(13)童恩正:《中国古代的巫》,《中国社会科学》1995年第5期。李泽厚认为巫史传统是中国文明的秘密所在,巫的特质是了解中国思想和文化的钥匙所在。(14)李泽厚:《历史本体论·己卯五说》,北京:生活·读书·新知三联书店2003年,第162页。蚕桑丝织业及在其基础上形成的蚕桑丝绸文化是中华文明独有的特质之一,由是我们讨论其起源问题就应当与当时浓厚的巫术文化这一社会背景相结合而加以考察。

二、巫师群体首先把野蚕引入到巫术活动中

原始社会的人们普遍存在着一种物我混同的原始思维,他们认为自己与自然的力量是合为一体的,人与动植物、无生命之类的自然物可以相互转化。(15)[苏联]柯斯文:《原始文化史纲》,张锡彤译,北京:人民出版社1955年,第170页。在此思维影响下,原始人往往赋予诸如蝉、蛇、蛙等变体更生动物以神秘性,并把它们运用到巫术活动中。例如,作为新石器时代巫文化代表的红山文化墓葬中往往同时随葬有蛙、蝉、熊、龟、鱼等动物形态的玉器。(16)刘淑娟:《红山文化玉器类型探究》,《辽海文物学刊》1995年第1期;乌兰:《巴林右旗出土的红山诸文化玉器种类与纹饰》,杨伯达主编《中国玉文化玉学论丛》(三编),北京:紫禁城出版社2002年,第320-338页。良渚文化巫师墓葬中也常有玉蛙、玉龟、玉蝉、玉鱼、玉龙等器物出土。(17)余杭博物馆、良渚博物院、宁波博物馆:《良渚玉韵:良渚文化玉器精品》,宁波:宁波出版社2012年,第7页。因此对于有着特殊生活方式的动物,巫师们必然会投以更多的目光进行关注。

家蚕(Bombyx mori)由其野生祖先中国野桑蚕(Bombyx mandarina)驯化而来已是学界共识。无论家蚕还是野桑蚕都是一种完全变态动物,生长过程都要经历蜕皮、眠期、吐丝结茧,最后破茧化蛾。阿诺德·汤因比指出,无论是植物栽培还是动物驯养,从一开始就具有宗教的成分。如果没有宗教在某方面的革命,农牧业的革命也永远不可能实现。(18)[英]阿诺德·汤因比:《历史研究 》,刘北成、郭小凌译,上海:上海人民出版社2000年,第25页。颜料是非洲原始部落恩登布人仪式中重要的物品,人类学家特纳研究后认为巫术宗教思想就是恩登布人赋予颜料神秘属性,并克服万难去获得和生产颜料的动因。(19)[英]维克多·特纳:《象征之林—恩登布人仪式散论》,赵玉燕等译,北京:商务印书馆2012年,第116页。虽然在以采集和渔猎生活为主的原始社会的普通人群也有可能观察到野桑蚕,但不会给予过多的关注和思考。只有那些有着聪明才智、敏锐眼光的巫师们才会在巫术宗教思想影响下首先去观察、研究野桑蚕群体,以扩大族群巫用器物的来源。这样的结果就是野蚕被他们视为一种神秘动物,具有沟通人神的巫术功能,进而运用到巫术活动中。当然这一情况没有明确的文献记载,其具体过程我们也无从知晓,但考古资料却明确证实野蚕及蚕形符号或器物被巫师们运用到了巫术活动中。

距今7000年的浙江河姆渡遗址已经具有较高的原始精神文化,出土有玉玦、埙等原始的礼乐器,(20)周延良:《河姆渡遗址出土玦、埙与原始宗教礼法》,《中国历史文物》2009年第6期。并有作为巫师与鬼神交往的信物和法器的牙雕蝶形器。(21)黄渭金:《河姆渡文化蝶形器再研究》,《南方文物》1998年第2期。根据这些信息可以判断,该遗址出土的雕有蚕纹的象牙杖可能是当时巫师在进行巫术活动时所使用的法杖,将蚕纹雕刻于其上,其目的就在于利用蚕纹来沟通鬼神。红山文化中的玉器均为巫觋所有并用于神事,全部属于“巫玉神器”的范畴,(22)杨伯达:《东夷玉文化板块玉神器论》,陈启贤主编《玉文化论丛》(3),北京:文物出版社、众志美术出版社2009年,第1页。并且多数动物造型的玉器都带有可供穿系的钻孔,以便将这些玉器缝缀或穿挂于巫师作法时所穿的法衣上。(23)古方:《萨满教特点对红山文化玉器研究的一些启示》,赤峰学院红山文化国际研究中心编著《红山文化研究—2004年红山文化国际学术研讨会论文集》,北京:文物出版社2006年,第359页。由是可以断定,红山文化中出土有带孔的玉蚕、玉蚕蛹、蚕蛾也是巫用产品。(24)有关红山文化出土玉蚕、玉蚕蛹、玉蚕蛾的资料可以参见董文义、韩仁信《内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查》,《考古》1987年第6期;石志廉《中国早期的丝织业和红山文化白玉蚕蛾》,《中国文物报》1987年3月20日第7版;郭大顺、洪殿旭《红山文化玉器鉴赏》,北京:文物出版社2010年,第139,181页;北京艺术博物馆《时空穿越—红山文化出土玉器精品展》,北京:北京美术摄影出版社2012年,第53-56页。不唯如此,在距今大约7300-7100年左右的蚌埠双墩遗址出土的陶器上还刻画有蚕吐丝结茧以及蚕茧的图像。(25)安徽省文物考古研究所:《蚌埠双墩—新石器时代遗址发掘报告》(上),北京:科学出社2008年,第196、339、414页。人类学家弗雷泽认为巫术建立的思想原则一是同类相生,一是相互接触,即相似律和接触律,制作、刻画与现实事物相似的偶像、图形就是相似律的运用。(26)[英]詹姆斯·乔治·弗雷泽:《金枝—巫术与宗教之研究》(上),徐育新、汪培基、张泽石译,上海:大众文艺出版社2009年,第13-14页。依此推断,这些蚕纹符号、带孔的玉蚕玉蛾的巫用正是人们对野蚕加以巫用的反映和体现。野蚕、蚕的巫用习俗也沿袭后世,殷商时期青铜礼器上铭刻的蚕纹就具有辅助巫师沟通鬼神的功能。(27)张光直:《中国青铜时代》,上海:三联书店1999年,第424-454页。直到清代还有人记载粤西地区的人们制作金蚕用于巫术活动,所谓“铜柱钦神武,金蚕事鬼巫”。(28)胡朴安:《中华全国风俗志》(上),长沙:岳麓书社2013年,第263页。

图1 红山文化玉蚕

引自冯永谦《红山文化玉器与新品鉴考》,沈阳:辽宁人民出版社2009年,第142、144页图版肆1-2、3、4。

三、巫师群体率先利用野蚕丝并由此发明了丝织生产技术

既然野蚕是一种通灵之物,巫师们自然也会赋予野蚕茧沟通鬼神的功能,并用之于巫术活动中。山西夏县西阴村仰韶文化遗址出土的半个人工切割下来的蚕茧就是食桑叶的野生蚕所结,(29)罗瑞林、刘柏茂:《中国丝绸史话》,北京:纺织工业出版社1986年,第5-6页。这半个蚕茧是古人观察蚕蛹进占卜吉凶而切割的。(30)牟永抗、吴汝祚:《水稻、蚕丝和玉器—中华文明起源的若干问题》,《考古》1993年第6期。根据记载,唐代长安城正月十五上元之夜,人们就“造面茧,以官位帖子,卜官位之高下”。(31)金良年、浩文:《中国方术大全》(10),呼和浩特:内蒙古教育出版社1999年,第103页。宋代也有在上元夜用米粉做成蚕茧,然后书写古语放在茧腹中占卜一岁祸福的习俗,谓之茧卜。(32)杨万里:《杨万里诗文集》(上册),南昌:江西人民出版社2006年,第85页。这些正是上古社会使用蚕茧进行占卜的遗风。

蚕茧表面往往有许多浮丝,这些浮丝轻轻一扯就能扯出来,或者蚕茧本身用手进行简单的拉扯也能扯出茧丝纤维,这些扯出的丝纤维只需经过简单的搓捻就可加工成线状物。周口店山顶洞人居住遗址中出土的骨针说明3万年前的人类已经掌握了缝纫技术以及较高的植物纤维或动物毛发搓捻技术以符合缝纫的要求。(33)赵承泽主编:《中国科学技术史》(纺织卷),北京:科学出版社2002年,第3页。而原始先民已经掌握的植物纤维、动物毛发纤维搓捻和缝纫技术既能促使原始先民带着利用植物纤维、动物毛发的思维去思考利用野蚕茧及其上面的浮丝,又能为他们把野蚕丝搓捻成线缕提供技术支撑。随着纺纱工具纺专的出现,人们就能将获得的丝纤维加工成丝线,从而诞生了最原始的绢纺工艺。

大体而言,对蚕丝纤维原料加工用于纺织主要有先对扯断后的丝纤维进行加捻抱合形成连续的纱线再用于织造,以及并合多根长丝后直接进行织造两种途径。由于蚕茧原料获取的限制以及长丝缫制工艺的复杂,从时间上来说人们首先采用的是第一种方式。这就是说古人对蚕丝利用的最早形态就是直接把蚕茧上的浮丝和蚕茧扯开加以搓捻利用,并在此基础上形成了早原始的绢纺丝织技术。(34)胡霄睿、崔荣荣、于伟东:《中国蚕丝利用的早期形态探讨》,《蚕业科学》2019年第2期。钱山漾遗址出土的碳化的丝线,经鉴定其织物呈S型方向的捻回,是短丝纤维加捻之后得到的绢纺丝线。(35)徐辉、区秋明、李茂松等:《对钱山漾出土丝织品的验证》,《丝绸》1981年第2期。四川冕宁县一个春秋战国时期的墓葬中出土有丝线遗物,研究者认为该织物的织法和当地布朗族手纺丝线类似,即用已出蛾的茧壳扯成丝绵又用手工捻制成线。(36)西昌地区博物馆、冕宁县文化馆:《冕宁县三块石大墓清理发掘简报》,《凉山彝族奴隶制研究》1978年第2期。至今在杭嘉湖地区人们还有直接把蚕茧剥开,取出蚕蛹,再将蚕茧用手拉扯开来进行加工的习俗,俗称“扯绵兜”。(37)刘旭青:《祈蚕哥与蚕桑文化—以杭嘉湖地区为例》,《湖州师范学院学报》2009年第5期。

正如前文所述,史前社会的巫师们经常利用野蚕、野蚕茧,乃至割开野蚕茧进行巫术活动,这就给他们频繁地接触、观察蚕茧提供了便利,使得他们有更多机会去发现、拨弄蚕茧上的浮丝以及拉扯茧壳扯出茧丝。在此基础上,巫师们就会在利用植物纤维和动物毛发思维和技术的影响下去进一步探索对蚕茧、蚕茧浮丝的利用,从而创造出搓捻蚕丝的技术以及绢纺技术。随着纺织技术逐步发展,以及巫师们对蚕茧、蚕丝更深层次的认识和研究,更复杂的丝织技术就在巫师们的努力创造下逐渐产生。从这个意义上讲,巫师群体就是中国丝织生产技术的发明创造者,丝织生产技术是巫师必备技能之一。《国语·楚语下》记载上古巫师所具有的能力就包括“能知四时之生,牺牲之物,玉帛之类,采服之仪,彝器之量”。

涂尔干认为宗教思想下圣物分解后的每一部分仍然等同于圣物本身,具有和整体一样的力量和功效。(38)[法]埃米尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,上海:上海人民出版社2006年,第217页。因此,由蚕茧织成的蚕丝和丝织物也同样具有巫术功能。《公羊传》记载春秋战国时人们在日食时使用朱丝营社的巫术营救太阳,(39)王维堤、唐文书:《春秋公羊传译注》,上海:上海古籍出版社1997年,第152页。《周礼》记载占人使用丝帛进行占卜,(40)(汉)郑玄注、(唐)贾公彦疏:《〈周礼〉注疏》,赵伯熊整理,北京:北京大学出版社1999年,第649-650页。汉代五月初五时人们在手臂上缠绕五彩丝线或者条状丝帛以趋避鬼神 。(41)(东汉)应劭撰:《风俗通义校释》,吴树平校译,天津:天津人民出版社1980年,第414-415页。丝绸在周代的祭祀仪式中也被用来作为祭品贡献给神灵,以及用来织造祭服,记录祈语等等。(42)敬德:《先秦祭祀礼仪中丝织品的运用》,《蚕业科学》2015年第6期。这些都是上古社会丝织品巫术功能的遗留。

巫师群体在族群中往往具有较高的地位,他们中的一部分人还依靠拥有的声望以及常人对他们的畏惧而攫取到最高权力,发展成为酋长或国王。(43)[英]詹姆斯·乔治·弗雷泽:《金枝—巫术与宗教之研究》(上),第79页。中国上古社会中普遍存在着巫师与氏族首领合一的现象。(44)童恩正:《中国古代的巫》,《中国社会科学》1995年第5期;杨剑利:《中国古代的“巫”与“巫”的分化—兼析人类社会等级制度的形成》,《学术月刊》2010年第5期。斯特普尼蒂斯(Vincas Steponaitis)认为史前社会部落首领为获得、扩展以及独占权力可能采用的主要策略之一就是控制内部贵重物品的生产和分配。(45)陈洪波:《商王权政治基础的人类学观察—另一视角下的商代青铜器》,《东南文化》2006年第6期。结合中国史前社会中上层统治者对巫用玉器的生产和使用进行垄断的情况来看,(46)杨伯达:《探讨良渚文化瑶山玉神器分化及巫权调整》,杨伯达主编《中国玉文化玉学论丛》(四编),北京:紫禁城出版社2007年,第12-46页。巫师群体必然也对丝织生产技术也进行着垄断。

良渚文化是一个有着浓厚巫术气息的新石器时代文明,其丝织生产技术也相当高明,出土有绢片、丝带、丝线等形态丝织实物。(47)浙江省文物管理委员会:《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》,《考古学报》1960年第2期。该文化瑶山祭坛遗址M11墓葬出土随葬玉器546单件,以及有1枚带有专杆的专用于丝线捻纺的玉纺轮。(48)浙江省文物考古研究所:《余杭瑶山良渚文化祭坛遗址发掘简报》,《文物》1988年第1期。根据出土玉器数量,玉璜、玉圆牌等器物上的巫用图案,并结合史前社会人们有将死者生前所用之物用于陪葬的习俗推断,该墓主人生前即可能是从事丝织生产事务管理的大巫。杭州反山良渚墓葬遗址M22墓葬中也出土有玉纺轮1枚,从其他随葬器物判断,墓主人也可能是从事丝织生产事物的女巫。M23土了原始腰机玉制端饰三组6件,经有关专家共同考证认为是丝织专用的织机部件。(49)浙江省文物考古研究所:《反山》(上),北京:文物出版社2005年,第312页。鉴于该墓主随葬玉器数量较多,并有冠状饰等为代表的巫用法器,墓主生前可能负责管理反山核心群体事神所用丝织物的制作工作。(50)杨伯达:《中国史前玉器史》,北京:故宫出版社2016年,第472页。以上事实足以说明史前社会巫师群体确实掌握、垄断着丝织生产技术,由此反推也充分说明巫师群体是丝织生产技术的发明、创造者。

四、巫师群体在创造丝织生产技术后又对野蚕进行驯化

中国养蚕业技术的起源晚于丝织生产技术,中国先民最早使用的丝织品是由野外采集的野蚕茧加工而成。这是因为丝织生产技术是一套十分复杂的工艺,这样的工艺非一朝一夕能够完成,而是巫师群体在漫长的岁月中反复思考、反复实践逐渐形成的。在创造技术的初期,巫师群体只能纺织简单的织物,对蚕茧的需求不多,只需野外采集的蚕茧就能满足需要。此外也只有进入农业时代人们开始定居,有固定的住所后才能有条件进行饲养。研究者运用分子生物学检测手段在距今8500年的贾湖遗址两处墓葬遗骸腹部土壤样品中检测到了蚕丝蛋白腐蚀残留物。结合遗址中发现的编织工具和骨针判断,该处居民可能已经掌握了使用蚕丝纤维制作丝绸的技术。(51)Gong ,Y.Li, L.Gong, D.et al: Biomolecular Evidence of Silk from 8,500 Years Ago.PLoS ONE 2016. P12.2018年,科学家通过高通量测序和群体遗传学分析等手段研究表明,现在全世界的家蚕品种是在5000年前从中国野桑蚕的祖先单一驯化而来。(52)Hui ,X.Xiaojing, L.Muwang, L.et al:The evolutionary road from wild moth to domestic silkworm. Nature Ecology & Evolution 2018. P7.由此也可以证明丝织技术的诞生要早于养蚕技术的诞生。

《山海经·海外北经》:“欧丝之野在大踵东,一女子跪据树欧丝。三桑无枝,在欧丝东”。(53)袁珂译注:《山海经全译》,贵阳:贵州人民出版社1991年,第214页。这记录的就是原始先民在野外采集野蚕茧进行抽丝的情况。这样的情况在后世仍有记载:《古今注》载汉元帝永光四年(前40年)“东莱郡东牟山,野蚕为茧……收得万余石,民以为茧絮”。唐代天成三年(公元837)年,陈、许、蔡境内野桑蚕结茧绵延九十里,百姓采集后用来制成丝绵。《湖州志》记载1897年双林镇的百姓采集得到野桑蚕丝多达1600公斤之多。1934年太湖沿岸发生大面积野桑蚕虫害,农民就采集野蚕茧剥绵制线织绸,仅吴兴一县就收购了2710担,价格也和家蚕茧相当。(54)祝汝佑:《中国桑虫》,上海:上海永祥印书馆1951年,第82-90页。

随着巫术宗教活动的完善和发展以及丝织生产技术的进一步提高,社会对野蚕茧原料的需求量逐渐增加。但蚕是一种十分脆弱的动物,在野外生长极不容易,不仅要遭受鸟兽虫害,还要受到环境气候的影响,这就使得产量既有限又不稳定。然而为了满足巫术宗教活动和丝织生产的需要,巫师们就不得不去思考如何像驯化鸡、狗、猪一样对野蚕进行驯化,以期更稳定地获得更多的蚕茧。为了达到此目的,巫师们就会更加有意识地去掌握野蚕的生活习性,并在此基础上首先尝试在野外对野蚕进行饲养驯化,这正如现在人们在野外放养柞蚕获取蚕茧的方式一样。例如,巫师们会有意识地去驱赶鸟兽,有意识地去帮助野蚕结茧,有意识地去选取优质蚕茧留种等等。在野外放养技术积累到一定程度后,巫师们又开始尝试把野桑蚕移入到室内饲养,进而产生了室内人工养蚕技术。至于室内养蚕开始的具体时间,目前还不明确。但根据双墩遗址中有关蚕吐丝结茧、蚕茧上架、化蛹成蛾、丝束纹等刻画图形家猪刻画图像,编织刻画图像以及骨针、纺轮等遗物判断,(55)徐大立:《蚌埠双墩遗址刻画符号简述》,于世勋主编《淮河文化论丛》(第一辑),郑州:郑州大学出版社2014年,第175-182页。至少在7000年前双墩人已经掌握了室内养蚕技术和丝绸纺织技术。对于人工驯化野桑蚕的具体过程,因资料的匮乏现在也无法知晓,不过可以想见必然是艰辛的、复杂的、漫长的。但从后世文献记载来看,巫师群体的确又是人工养蚕技术的发明创造者。

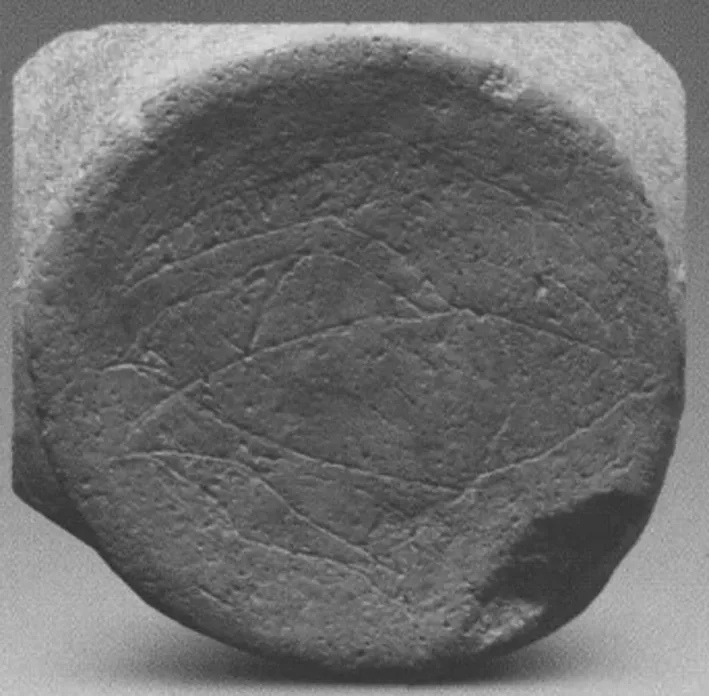

图2 蚌埠双墩新石器时代陶器蚕吐丝结茧图

引自安徽省文物考古研究所、安徽省蚌埠市博物馆:《安徽蚌埠双墩新石器时代遗址发掘》,《考古学报》2007年第1期图版柒、捌。

司马迁《史记·五帝本纪》云:黄帝“时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾”。宋罗泌《路史·后记》卷十四罗萍注、明董斯张《广博物志》卷五十引《皇图要览》云:“伏羲化蚕,西陵氏养蚕”。(56)(清)姚东升辑:《释神校注》,周明校注,成都:巴蜀书社2015年,第43页。《路史·疏仡纪》载:黄帝“命西陵氏劝蚕,稼月大火而浴种,……因之广织,以给郊庙之服。……立五祀,作其祝嘏,咸以数荐,而山川之典礼为多”。宋司马光《通鉴外史》载:“太昊伏羲氏化蚕桑为繐帛,絙桑为三十六弦,又以蚕丝为七十二弦。”这些文献记载中的黄帝、伏羲、西陵氏乃至后世的禹、夏启、商汤不仅是酋长帝王,而且身兼巫的职责,是群巫的首领。(57)杨剑利:《中国古代的“巫”与“巫”的分化—兼析人类社会等级制度的形成》,《学术月刊》2010年第5期。既然伏羲、黄帝、西陵氏这些大巫淳化了蚕蛾,那么把养蚕技术的发明创造归于巫师群体自是可以理解的。商周时期的天子、诸侯还保留着巫师首领养蚕的习俗。《礼记·祭义》云:“古者天子诸侯,必有公桑、蚕室。近川而为之,筑宫初有三尺,棘墙而外闭之”。晋干宝《搜神记·女化蚕》故事记载马皮把蚕女卷走后数日:“……女及马匹尽化为蚕,而绩于树上。其茧纶理厚大,异于常蚕。邻妇取而养之。其收数倍。因名其树曰桑。桑者,丧也。由斯百姓竞种之,今世所养是也。言桑蚕者,是古蚕之余类也”。(58)(晋)干宝:《搜神记全译》,王一工、唐文书译,上海:上海古籍出版社2012年,第120页。这正隐喻记录了上古人们采集野蚕丝,驯养野桑蚕,进而诞生蚕丝业的情况。

五、女巫是丝织、养蚕技术的主要创造者

巫有男、女之分,《国语·楚语》言:“在男曰觋,在女曰巫”。那么丝织、养蚕技术的发明者主要是男巫还是女巫呢?《商君书·画策》云:“神农之世,男耕而食,妇织而衣”。男耕女织是一种自然的分工,即在生理基础上男性主要从事狩猎活动,女性主要从事采集和纺织。在原始社会,妇女的工作相对地接近住宅,危险性较少,较有连贯性,呈现出看管动物、动物产品、纺织品、捕鱼和农业这样一种顺序。(59)[英]亚当·库珀等编:《社会科学百科全书》,上海:上海译文出版社1989年,第185页。动物驯化和园艺植物驯化都与女性相关,并由此而产生农业,所以女性掌握着动物驯化的技能和经验。由于女性从事采集工作,时常与丛林、草地接触,因此她们可能更有机会发现细小的野蚕,进而观察到野蚕的独特生活习性,为蚕的巫用创造条件。在史前社会初期,巫还没有成为一个特权阶层,他们也要从事生产劳动。所以,极有可能是女巫最先把野蚕运用到巫术活动中,并由此而开始蚕的驯养和家化。

蚕丝业是在纺织技术达到相当水平后才能产生,相对而言从事纺织生产的女性就比从事狩猎生产的男性更有可能在生产过程中去创造、发明丝织生产技术。丝织生产技术起源于原始的搓捻、编织技术,与普通纺织技术产生的过程十分相似。只有从事纺织生产,有纺织技术与经验的群体,才更有可能把蚕丝纤维与其他纺织纤维联系起来,进而思考将其利用到纺织中,并经过进一步的研究,最后形成专门的丝织技术。从这个层面讲,丝织技术的产生也必然和女性巫师密切相关。此外,根据“巫”、“觋”两个字的构词法以及人类早期社会先进入母系氏族社会再进入父系氏族社会这样的过程看,女巫的产生先于男巫。(60)杨剑利:《中国古代的“巫”与“巫”的分化—兼析人类社会等级制度的形成》,《学术月刊》2010年第5期。因而从男巫女巫分化的先后顺序来看,也是女巫更有可能首先创造丝织技术和驯养野蚕,发明蚕的饲养技术。

此外,鉴于丝织即使在现代也不是一般家庭妇女所能胜任,织丝机和工艺程序也较织布更为复杂,因此蚕丝生产技术的复杂性要求人们必须走专业化的道路,只有专心从事这项行业,才能精益求精,使技术水平不断提高。故而随着社会的发展,丝织业逐渐在巫师的工作中形成了专门化的分工,成为部分巫师的专属能力。瑶山北行6座女巫墓中仅有M6、M11两墓出土了玉纺轮,另4座女巫墓不见石、陶纺轮,也不见玉纺轮。既然都是女巫的墓葬,那么为何殉葬有女性专属的玉璜,而不殉葬纺轮呢?这只能说明葬有玉纺轮的2墓墓主生前可能从事丝织生产和管理,而其他4墓墓主生前与此无关,因而死后亦无须殉葬纺轮。可见,在良渚文化时期,丝织业已有专门化的生产和分工,是女性巫师的专属技能。

图3 汉画像西王母持纴图

引自李国新编著《中国汉画造型艺术图典·神仙卷》,郑州:大象出版社2014年,第45页。

结 语

综上所论,本文认为巫师群体因为野桑蚕独特的生命特性而视其为神秘的动物,能够交通鬼神,进而把野桑蚕运用到了巫术活动中,为养蚕、丝织技术的发明创造奠定了基础。随着他们对野桑蚕、蚕茧的进一步观察,巫师群体结合已经掌握的纺织技术而创造发明了丝织技术,丝织技术的产生要早于人工养蚕技术的产生。在丝织技术达到一定程度,野外采集的野桑蚕和野蚕茧无法满足人们生产生活需要时,为获取更多的蚕茧蚕丝,巫师群体就会开始有意识地对野桑蚕进行保护、饲养,形成早期的野外放养技术。此间巫师们也会有意识地选取个大、质好的蚕茧进行留种、孵化。 在野外饲养技术积累到某个阶段后,巫师们开始逐步探索室内饲养,进而发展成为人工室内养蚕技术,最终完成对野蚕的驯化,产生家蚕品种。由于人类社会首先进入的是母系氏族社会,再加上男女在性别上自然分工的影响,女性巫师群体在养蚕、丝织技术的创造发明中起着主导作用。养蚕、丝织技术的发明创造绝不可能由某个巫师在短时间内独自发明、创造出来,而是巫师集体智慧的结晶,是经过极其悠久的岁月,融合了不同时期巫师们的发明创造,并且在各个环节上都取得相应突破后才形成的。当然,这个过程极其复杂漫长,其具体情况现在仍不明了,有待新的考古资料的支撑以及现代生物技术的研究。