嘉兴蚕歌文化的特点与传承

2020-02-24胡高阳刘文

胡高阳 刘文

摘要:嘉兴蚕歌融合了生产和生活的智慧,是人们在生产劳动中表明思想、抒发感情、记录生活的民间歌谣,也是浙江省省级非物质文化遗产。对其特点与传承进行研究,深入挖掘江南蚕歌民俗文化内涵,对于促进和发展蚕歌文化的生命力、传承和保护蚕歌文化有着十分重要的现实意义。

关键词:嘉兴蚕歌;非物质文化遗产;传承

一、嘉兴蚕歌文化的特点

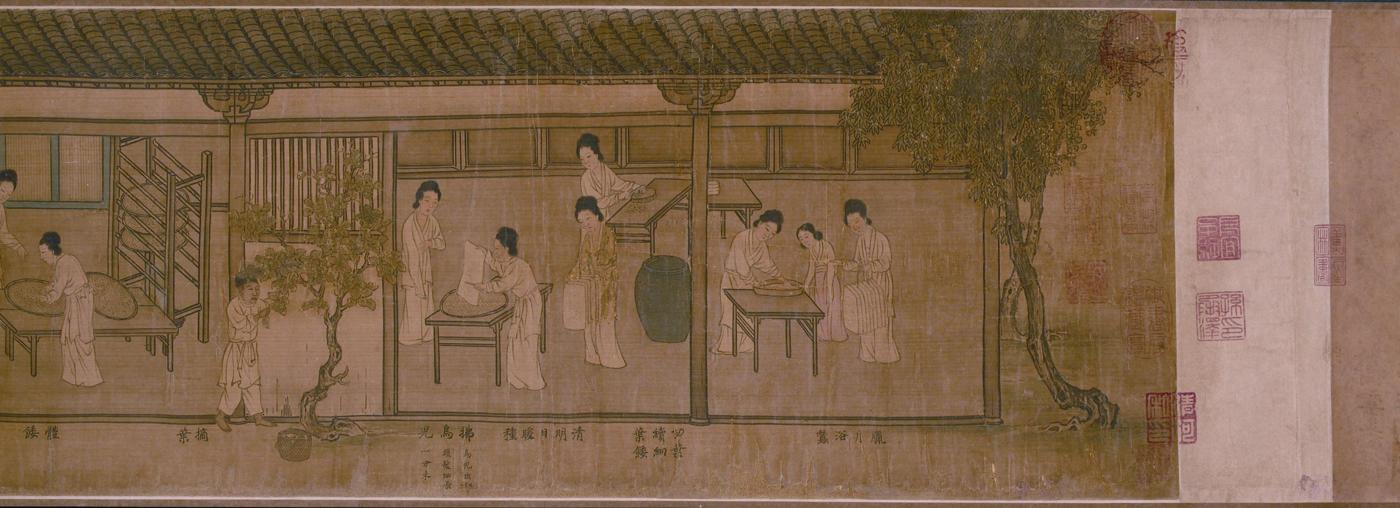

悠久的蚕桑历史孕育出嘉兴的特色蚕歌文化。蚕歌作为富有特色的民间歌谣之一,是蚕乡人民在劳作中创造的优美语言,是蚕乡人民在生活中抒发自身情感的重要途径,也是中国非物质文化遗产的重要组成部分。

(一)历史性

嘉兴蚕歌文化最早可追溯到两千多年前的诗歌总集,间接或直接描写蚕作、桑、丝等的内容占整部《诗经》的六分之一,可根据蚕歌分布地域和年代将诗歌中蚕歌的部分分为两块内容。目前,对嘉兴蚕歌的研究主要见于《桐乡蚕歌》(徐春雷编),收录桐乡历代蚕歌40首,属于桐乡蚕歌的资料汇集。

(二)多元性

1.日常劳作的体现

蚕歌是蚕乡人民以方言的形式代代相传的艺术形式。由于地域的限制,各地的歌谣各有特色。唱蚕歌是蚕农抒发情感的重要途径,蚕歌的内容是蚕农的日常生活。如《采桑歌》《收蚁》《采茧》《捉叶姐》《缫丝娘》《采茧》等,描写了蚕农是如何采桑养蚕的,从短短的几行字中流露出蚕农的辛勤劳作,展现了采桑养蚕的劳作方式等。

2.蚕神信仰的体现

蚕桑文化不仅描写了蚕农的日常,还体现了蚕农的信仰。旧时,嘉兴的蚕桑经济占收入来源的主导地位,蚕农日夜盼望蚕业大丰收,但由于缺乏科学知识,当蚕遇到病虫害时,蚕农将缘由归于鬼物邪祟,并信仰掌管蚕桑的神灵,如“马头娘”“蚕姑”等,都曾在当地备受推崇。这些民间信仰及风俗在嘉兴蚕歌中都有所反映,如《马头娘》《马鸣王蚕花》等。

3.经济来源的体现

分析嘉兴流传的蚕歌,还能让人了解嘉兴旧时的经济状况。“识得四月天,困勒床里吃一年”“仙人难断叶价”“敲落丝车把船开。粗丝要往杭州送,细丝要往湖州载”“清明青条,老叶金条;清明白条,老叶白挑”“卖丝分完两手光,一月替汝空奔忙”……这些蚕歌反映了蚕桑经济是旧时嘉兴民众的主要经济来源。

(三)传承性

随着社会的进步,现代生产技术和设备逐渐完善,传统的养蚕方式渐渐被取代,养蚕手段开始科学化,蚕歌逐渐被人们遗忘,只有70岁以上的老人还记得些许内容。

面对蚕歌文化传承的严峻状况,在河山镇中心学校801班“六一”游园活动中,老师与学生一起学唱蚕歌,通过学唱、接唱等方式,让大家了解了蚕桑文化,感受到非物质文化遗产的魅力。

为了保护蚕歌这个非物质文化遗产,在2008年至2009年,江南蚕乡重地桐乡市建立了桐乡市非物质文化遗产陈列馆,对桐乡蚕歌作了专栏介绍,桐乡蚕歌也被列入桐乡市、嘉兴市、浙江省三级非物质文化遗产保护名录,蚕歌老艺人褚林凤被列为省级非物质文化遗产项目(桐乡蚕歌)传承人,桐乡市非物质文化遗产丛书《桐乡蚕歌》也由中国文联出版社出版,由此可见,人们对桐乡蚕歌民俗日益重视,其有效传承需要更多人的努力。

二、嘉興蚕歌文化的传承意义

(一)嘉兴蚕歌文化的现状

梳理题材形式、归纳语言特征、整理表现方式、探究文学价值等不同形式推动了蚕歌的传承与发展。蚕歌也被越来越多的文献所记载,使更多的文学研究者有了可参考的资料,蚕歌也因此而得到推广。但蚕歌传承人数还是不容乐观,很少有年轻人愿意去传唱蚕歌。相关文化工作者逐渐意识到蚕歌的价值,采取了一系列措施,如申报文化遗产名录、采集蚕歌的文字、普及与推广蚕歌等。

(二)为现代蚕桑养殖奠定基础

蚕歌的内容十分多元,同时包含蚕农进行蚕桑养殖的丰富经验。“切忌外面日头晒,半阴半凉自然干”“叶大要拿刀切细,叶湿要用布擦干”等内容都讲述了蚕桑养殖过程的注意事项和技巧,为现代的蚕桑养殖文化奠定了深厚的基础。

(三)中国非物质文化遗产的多元化

对嘉兴蚕歌文化的保护与传承,不但能为学者提供基础性的资料,彰显嘉兴地区的蚕桑文化,也能为其他同类性质的非物质文化遗产的保护与传承研究提供参照,并能体现中国非物质文化遗产的多元性。

三、结语

蚕歌作为蚕农表达思想的产物、抒发情感的媒介,由蚕农口头流传至今,具有历史性、多元性、传承性等特点。如今,传统的养蚕方式逐渐被遗忘,蚕歌的传承成了一大难题。对于如何保护蚕歌文化,我们可以对嘉兴蚕歌进行文献研究以及整理集中,从理论上展开探讨。蚕歌的继承不仅需要保存蚕歌内容,还需要大众去发扬、去传承,相信在大家的共同努力下,嘉兴蚕歌文化乃至江南、中国的蚕歌文化都能得到很好的传承。

作者简介

胡高阳,2001年生,女,浙江温州人,本科生,研究方向为中国传统服饰文化。

刘文,1976年生,女,吉林通化人,副教授,硕士,研究方向为服饰文化研究及设计。

基金项目

浙江省哲学社会科学规划一般项目(20NDJC156YB)

2020年度嘉兴学院大学生SRT创新计划项目(CD8517201084)

参考文献

[1]欧盛.浅谈蚕桑产业的发展[J].新农业,2020(22):69-70.

[2]杨逸文,蔡志伟,沈亚萍,等.《诗经》蚕歌杂谈[J].蚕桑通报,2008(02):64-66.

[3]刘伟侠,凌冬梅.嘉兴蚕歌及其保护与传承[J].科技展望,2016,26(20):263-264,267.

[4]刘文.嘉兴蚕桑文化的形成条件与特点[J].丝绸,2012,49(03):50-54,60.

[5]刘旭青.祈蚕歌与蚕桑文化—以杭嘉湖地区为例[J].湖州师范学院学报,2009,31(05):29-33.