柳士英的社会改良理想及其住宅救济主张与实践

2020-02-24余燚YUYi陈平CHENPing

余燚 YU Yi 陈平 CHEN Ping

柳士英(1893—1973)是中国近代著名建筑师、建筑教育家。受投身辛亥革命的兄长柳伯英[1]的影响,早年留学日本东京高等工业学校建筑科的柳士英,1920 年毕业回国后,一直致力于中国的社会改良,并通过兴办教育、宣传科学、推动城市现代化改造,以及进行现代建筑创作去实践这一理想。包括:1922 年与留日同学共同创办建筑师事务所,承接设计业务;1923 年于苏州工业专门学校创办建筑科从事教育;1928 年至1930年担任苏州工务局局长主持市政的土木工程;之后不得已重返上海执教。1934 年,柳士英受邀前往长沙湖南大学任教,这是他职业生涯的分水岭。随后的30 年间,他在教学之余兼理建筑设计,在长沙地区尤其是湖南大学校园内留下了许多精彩的建筑作品。

这些建筑风格多样,引发了许多关于柳士英建筑思想的讨论,主要集中于他设计的公共建筑的风格源流。柳士英建筑思想的更深层次,仍然包裹在他带有装饰性的设计手法、传统或现代风格的形式摘选中。哪怕他在文章中数次讲述自己对现代主义的迷恋,对传统的重视,对建筑美的笃信,也很难完整地解释他的建筑思想。本文聚焦他职业生涯中一个看似并不显著的主张和工作——“住宅救济”和设计,并试图从中管窥他的建筑思想中凌驾于建筑风格之上的核心——社会改良理想。

这一理想的产生并不是偶然的,柳士英不仅很早就意识到建筑能表现一国之文化,而且历经家仇国恨和社会不公,其改革的愿望十分强烈。20 世纪初,通过改造物质环境实现社会改良的思潮,使得城市住宅成为政府及民间现代化运动和民主主义改革的重要场所[2],柳士英显然也是这场思想运动中的一员。1934 年,柳士英在《中国建设》杂志上发表了《现代住宅救济问题》一文(以下称《救济》),充分表达了他的住宅救济主张。

一、《现代住宅救济问题》的主要内容

《救济》开篇指出,当时中国各地都市中,虽然因为工商业的发展尚属幼稚,住宅的土地和房屋还没有呈现紧张局面,但是问题严重:“布置无计划,构造无学理,取缔无方法;举凡关于健康经济保安诸端,每不受其弊害。”柳士英认为的救济之法,“不独对于住宅本身之改善,即其环境、其供给,皆应有秩序之计划,以有机之组织,改造都市,实现将来之理想乡为其鹄的”。

文中旋即提出三点具体的救济方向,它们分别是:①先要得到健全的建筑地。②然后再讲合理的建筑法。③还要推行适当的建筑政策。

1.先要得到健全的建筑地

柳士英认为,要改善国人住宅,首先应有根本性的系统计划,即得到健全的建筑地。为保障健康,“如住宅区域之指定,使与工商地区不相混杂”;随着城市发展,中心无法容纳全部人口,应“于近郊广辟住宅区,实现分散政策,以增加其供给之数量,并得缓和其地价之腾贵”;“对于中心外廓更应因地制宜”,划分不同的住宅类型和片区,“所以应各级财力,各种家庭不同之需要”。

2.然后再讲合理的建筑法

关于第二点“合理的建筑法”,柳士英认为这个议题包含广泛,在样式、用材、施工等方面“固有方式可循”,无需展开;转而从影响居住者的身心健康出发,指出了我国传统住宅在空间品质和功能两个方面上的5 点问题。前两点如下:

按吾国住宅南北虽各有区别,然大都因袭成例,变化绝少。横行三间五间,纵列四进五进;前厢后庇,左右均衡。故两翼之房间皆不能得到直接充分之光线,而四周房屋环绕。中间所留方寸之天井,更如坐井观天。阴霾沉闷、有害身心。此于平面图之支配,应行改革者一也。吾国内地大都无上下水道之设备,公共卫生之管理。檐下墙角,随地便溺,秽气触鼻,是以为害康健。此应严格取缔,必有大小便所设备者二也。

此外,文中还指出我国建筑没有防湿防潮构造,“使人感觉不快”;建筑色彩过深、浓厚,导致气象森严、室内光线黑暗,“似非宜于住宅之表现”。最后,柳士英向中国传统住宅的根本目的发出了质疑:似乎受累于礼制,不是为了居住行为本身!

抑有进者,吾国住宅之配置,其目的似非专为住宅而着想。自大门而茶厅、而大厅、而女厅、而上房。升堂入室,宛如官衙。举凡喜庆丧吊,皆以住宅为礼堂。试思一生久居之基,仅供非常之用。其土地之占用、房屋之营造、内部之陈设,以及日常之管理,其不经济也孰甚。况住宅既不根据住之目的而设计,则住于斯者,将何由得其安慰与愉快?其影响于精神者,当更有不可以数量计也。

他在这一段中真正论述的是当时不合理的建筑法,并指出改革的方向。

3.还要推行适当的建筑政策

柳士英认为,如果不作调节和限制,投机行为会造成人民难以安居,生活条件恶劣,将成为严重的社会问题。他进而提出三个层次的政策建议。首先“惟有藉政治之权利,颁布法令。励行地产增价税制度以调节之,用适当之建筑政策公营之”;其次,公营难以普及的情况下,“似应兼用住宅补助政策,提倡奖励一般公益建筑,则收效更广”;再次,“至于平均地权、不动产金融制度之改革、赁租人保护之条例,皆与现代住宅救济有重大之关系”。

在文章最后,柳士英希望他提出的救济方法,可以分别由政府、民间、建筑界三方共同执行。

其对于现代住宅救济之方法,凡关于社会问题者,政府应有绵密周到之政策。凡关于技术问题者,民间应有相当之认识,而求其科学化、美术化;更当有共存共荣之觉悟,提携合作,以求互助。而吾建筑界尤应苦心研究,提倡指导,已尽厥职。此错综复杂之问题,原非一人一地所可独善其身者也。

柳士英一生很少著书立传,少量总结自己建筑思想的文章大都写于晚年,文风不似《救济》这般慷慨激昂。他对住宅问题的关注与思考,展现了他建筑思想中激情满怀的部分。

二、柳士英“住宅救济”主张形成的背景

1.早已有之的社会改良理想

从日本留学回国不久,柳士英就关注中国的住宅问题,并将中国社会的改良与住宅设计联系在一起。1924 年,他在一场宴会上畅谈自己对于中国住宅与国民性关系的看法:萎靡不振之精神时映射于“只图其表,已忘其实”的建筑,民性铺张而生出“官衙式之住宅”,“便厕式之弄堂”体现民心龌龊,“监狱式之围墙”和“戏馆式之官厅”则将道德卑陋和知识缺乏暴露殆尽。基于这样彻底否定中国传统住宅(也包括传统建筑)的造型、布局、功能、卫生状况所体现的落后文化的态度,柳士英提出应当致力于艺术运动和生活改良,只有这样,中国文化才有望振兴。

这番高谈阔论原载于《申报》1924 年2 月17 日的文章《沪华海公司工程师宴客并论建筑》(以下简称《论建筑》),多次被引用来分析柳的早期建筑思想。发现这篇报道的建筑历史学者赖德霖评价:“柳士英对中国建筑的认识是直觉的,缺少系统性,甚至有失偏颇,也不具备理论意义,但其中闪烁的思想火花却是深刻的。”[3]

将两篇文章比较可以发现,10 年后柳士英依然坚持对中国传统住宅和落后国民性的否定。但是,他对“吾国旧式住宅”除了直觉上的文化认识以外,也找到了采光、潮湿、色彩等造成消极影响的物质性要素;他除了犀利地批判,还在进一步“求其救济之方法”,并且从规划、设计、政策三个层面系统地思考;他建议的对策不再浮于艺术运动和生活改良的大方向,而是指出住宅救济“错综复杂”,勉励专业或非专业的不同人群合作,分别应对不同类型的问题。尤为重要的进步是,除了就建筑发议论,他还深刻地认识到住宅是牵涉健康、经济、保安各方面的重大民生问题。不仅住宅本身要改善,其环境、供给的有序计划,对改造都市、实现理想乡也非常重要。

从1924 年自己的建筑事务所成立到1934 年处处碰壁无法学以致用,柳士英虽然经历了事业失败,但热切的社会改良理想没有改变。这番理想让他关于住宅救济的“思想火花”经过10 年淬炼,进展成势若燎原的火苗。

2.从“人”的角度反思传统住宅

柳士英在《论建筑》和《救济》中,都表达了对中国传统住宅根本性的质疑,即宛如官衙,不为居住目的,无以给居住者安慰与愉快。这个重要且特殊的观点也许其来有自。

现考据到的类似评价最早来自孙中山。他在1918 年完成的《实业计划》[4]中写道:“……中国一切居室,皆可谓为庙宇式。中国人建筑居室,所以为死者计过于为生者计,屋主先谋祖先神龛之所,是以安置于屋室中央,其他一切部分皆不及。于是重要居室非以图安适,而以适合于所谓红白事者……故旧中国之居室,殆无一为人类之安适及方便计者。……居室为文明一因子,人类由是所得之快乐,较之衣食更多。”[5]

还有一位表达了相似意见的是建筑师盛承彦,他不仅与柳士英一样毕业于东京高等工业学校建筑科,而且二人都与中华学艺社联系紧密。[6]盛在1921 年发表于 《学艺》上的《住宅改良》一文中抨击中国旧式住宅“中了官毒、误于礼制”“蔽于男女大防的成见”“以来客为本位、夸张为本能”“惑于风水、短于技术”,进而提议,“在种种方面考察‘适合人生的住宅’,以为改良社会的先决问题”。依此思路,盛承彦总结了旧式住宅的缺点共36条,其中关于住宅平面、天井、室内颜色、无卫浴、不注意泄水等方面,均与柳士英对不合理建筑法的意见一致。

《论建筑》和《救济》中的思考角度及观察到的现象,与前述两篇文章均相合。研究近代留日建筑学人的学者徐苏斌认为,盛、柳二人的共同观点是受到了新文化运动以及日本住宅改良运动影响,表现为“人”的发现。[7]这也许是时代背景下英雄所见略同的巧合,但考虑到柳氏兄弟的革命经历和孙中山当时的影响力,以及盛、柳二人的渊源,柳士英受到了意见领袖和同学、同仁的影响、启发,是更有可能的。无论是哪种情况,三人对传统住宅的批判意见是当时新思潮对待传统的态度在住宅乃至建筑文化上的反映和率先发声:应当把具体的“人”作为思考的出发点。

3. 1920 至1930 年代上海的住宅问题

促成柳士英思想进一步成熟的主要起因还在于他对上海住宅问题状况的认识。

1920 至1930 年代,上海的住房供给乱象丛生,“房荒”严重。经年战事和城市发展使得人口持续增加,加上投机买卖导致地价激增、房租急涨,逼迫大量底层人民栖居棚户区,生存环境恶劣。不仅“十数口拥挤一宅”的贫民被比作“将受死刑之笼鸟”[8],一家不过五六口的客籍居民、有职业者,也自称租屋的“笼中物”,生活在窘迫恐惧之中。[9]

通过不断的建筑知识科普[10],通风、采光、潮湿等卫生情况差强人意,以及租金贵、空间小、供应不足等问题,基本上成为知识分子对上海住宅的共识,他们普遍主张寻求更科学合理的住宅建造、城市居住和社会组织模式。[11]当时主要的报纸杂志上讨论社会住宅的文章,在一定程度上表现了知识分子看待住宅问题的角度和各自主张的解决之道。

对上海住宅问题的发展趋势,当时基本都认为住宅会越发供不应求:“人口日多,地价日贵。好多的人,都不能租平常的住宅了”[12],但人们大都持乐观态度:“上海前途的建筑发达,正是方兴未艾”[13],“市政府于中心区之建设,正是不遗余力,将来市中心之轮廓形成,交通便利则优美住宅区之造成,并非难事耳”[14]。而关于解决住宅问题的对策,不论是介绍西方的城市规划思想、社会住宅政策和平民住宅案例[15],还是讨论可能的平民住宅模式和设计要点[16],大体可以分为两派,或是认为这属于技术问题,“中国鸽子欲求救生,还须仰仗中国建筑界”[17],甚至提议上海的建筑师“负起全国的领导责任”[18];或是认为这主要是经济或社会问题,寄希望于政府和资本家,“或以国家的力量,或由热心富豪与市政府合作的力量,大概都可以收到良好的效果”[19],“不但地价可能增加,同时且可为人民谋幸福”[20]。

其中不乏建筑圈的发声。1937 年发表的《都市住宅问题及其设计(著者自序)》一文的作者杨大金[21]迫切地指认中国文化鄙薄工艺、不尚进取为住宅问题的思想根源。[22]其他的相关文章中,建筑师最主要的普遍性倾向是“科学救国”的思想,聚焦于建筑的设计、材料、设施、成本等方面,将住宅问题看作纯粹的技术问题。比较具有代表性的例子是留美建筑师过元熙[23]1933 年发表的《房屋营造与民众生活之关系》一文。该文分析民众生活困窘的原因是城乡没有科学卫生的营造计划,缺乏文教娱乐的公共场所,缺乏适用经济的住房设计与建造方法;并据此罗列科学、新式的营造方法作为建议。他认为,民间营造的最大目的总在应用科学发明以节省费用及时间,从而增进民生。“故凡有新出材料,能达到以上目的者,均当使用。”[24]

基于中西比较参考改良对策的思路居多,存在的问题之一是容易套用西方成例,对中国问题的具体情境考虑不足,甚至有点想当然。例如,《上海居,大不易:近代上海房荒研究》评介《申报》1919 年10 月18 日刊载的《字林西报论外人居住问题》一文“提议虽好,终为纸上谈兵”;该文通过比较英国与上海的城乡住居关系,提议在上海西段地区开辟住宅区域、修建附郭铁路和无轨电车用于通勤。又例如,《申报》1933 年7 月25 日刊载的《提议建造平民公寓》一文,作者自称“吃建筑饭”的专业人士,从“为平民打算、为资本家打算”的角度提议大房东出资建造设计经济、房间分租的平民公寓;房客仅花月租10 元就能住上有马桶和浴缸的房间,“何乐而不为”。但有资料显示,当时上海一般成年男工能负担的房租与这个价格相差甚远。[25]

与这些同时期,尤其是同专业人士的论述相比较,可以看出柳士英不仅对问题的严重性[26]和发展趋势[27]判断准确,而且他提出的用地、设计、政策救济之法,都基于国情,也比较全面,分别直指住房供给乱象的根源。同时,他明确地指出其中除了技术问题,还有社会问题,而且主要解决之道在于政府应有“绵密周到之政策”,全社会应当“提携合作,以求互助”。这是他的住宅救济思想的独特之处。

如果从柳士英所受的教育经历来看,他少年时进入江南陆军学堂——这所在洋务运动中创办,以“精神”“技术”为至重的学校——学习,青年时又留学于注重工业教育和实践的东京高等工业学校,但他的住宅救济主张并不局限于设计与技术,这就与他的工作经历有紧密关联了。

4.苏州的工务实践

除了用地、设计,柳士英在《救济》中还列举了非常关键的政策救济之法,包括公营调节、公益补助、平均地权和金融改革等。基本都符合孙中山在《建国方略》之《实业计划》中定下的国策之一 ——“居室计划”[28]。

同样继承了孙之遗志的,是近代中国最早的平民住宅——以1920 年代开始在上海建设的浦东劳工模范村、蔷薇新村等为代表,作为国民政府推动社会建设和知识分子促进社会改良的载体,得到了热切的关注和讨论。在“新村社会才是理想的社会,新村生活才是理想的生活”[29]的期盼下,也有人认为先后落成的新村“事实上未必尽如人意,更未必能解决一般市民的住屋问题”,仍需在公用设施、管理、经济等各方面改进。[30]

这些短板大多得到了浦东劳工模范村的主持设计建造者朱懋澄[31]的认同。作为留欧归国的工程师、专家,力主以劳工住宅建设推动社会建设的国民政府工商部劳工司司长,他总结劳工新村建设的弱点在于经济与人才,以及民众的不配合。[32]他倡议政府除了鼓吹倡导外,对劳工新村建筑给予直拨公地、适用土地征收法、给款补助、规定年限免收房屋税捐等四项协助。

参照之下,柳士英的政策救济之法的思路与之几乎一致,比一般的知识分子更克制、务实,更了解问题的全貌。除了同样倡导社会改良,两人还同样担任过技术型官员,同样投身了相关的社会建设——应该是苏州工务实践使柳士英对住宅问题和解决方法又有了新的认识。

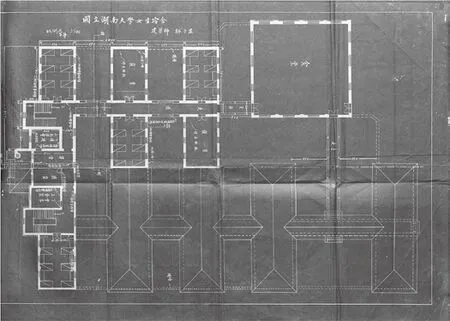

1928 年至1930 年,柳士英作为建市后首任工务局局长参与了苏州的城市建设实践(图1),积极地进行市区勘测、工程视察、计划拟定、民情调查……在他的主持和新政府的支持下,制定并部分实现了《苏州工务计划设想》(以下简称《计划》)。针对传统建筑物,《计划》完全体现了柳士英的态度:“缺少科学之理解,凡关于构造、通气、采光、采温、防灾、防湿,以及实用美观等皆不甚注意。”除了规划的原则与方法以外,《计划》还附列了“取缔建筑暂行章程”等3 个专项法规,以确保规划的具体实施。

根据当时《苏州市政月刊》上的市政会议纪要,1928 年12 月至1929 年6 月、1929 年10 月至1929 年12 月间,苏州市政会议共召开61 次,均由市长主持,各局代表参加,共同议事。工务局提请审核的提案,小至苏州市广告管理规则[33],大至整理苏州市河道计划[34],均是会议讨论事项。柳士英亲自参加了其中45 次,平均每周1 次以上。[35]显然,“日夜不倦”的工作使技术专业出身的柳士英加强了都市计划的观念和制定政策的能力。

而且,这段最终因经费短缺、受到反对者阻挠,随着苏州撤市而中断的工作,使他深刻感受到了经济、社会、政治等非技术性因素对规划、建筑等技术工作的关键性影响。从而,《救济》明确指出政策是住宅救济问题非常关键的一环:“惟有藉政治之权利。”包括因利益冲突而受到地方阻力的经验教训,也使他与朱懋澄一样,感受到民众协力的重要性:“更当有共存共荣之觉悟。”

图1:1928年苏州市政府委任柳士英为工务局局长公函

社会改良的踌躇满志历经重重困难和挫折,柳士英对建筑专业在住宅救济中的职责的理解,已变得相当保守:“吾建筑界尤应苦心研究,提倡指导,以尽厥职。”最后四字,尤显无奈,似乎流露出去意。

三、柳士英的“住宅救济”实践

《救济》发表的同年年末,柳士英离开上海到了长沙。随后的30 年间,他先后担任重建湖南大学建筑委员会委员、校级领导兼管校舍规划。尤其是1946 年湖大从辰溪迁回之后,他在战后复建中获得了充分的规划和设计湖大校园建筑的机会,包括大量的学生、教职工宿舍等居住建筑。尽管湖南大学校园的发展历经周折,但却是他实践《救济》一文中所追求理想的极好机会。

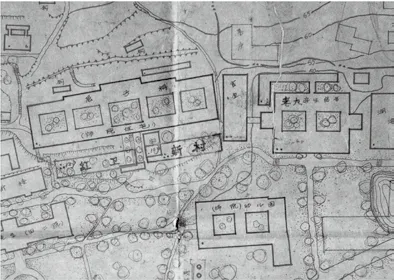

1.湖大居住建筑规划:根据同心圆规划方案统筹并顾、因地制宜

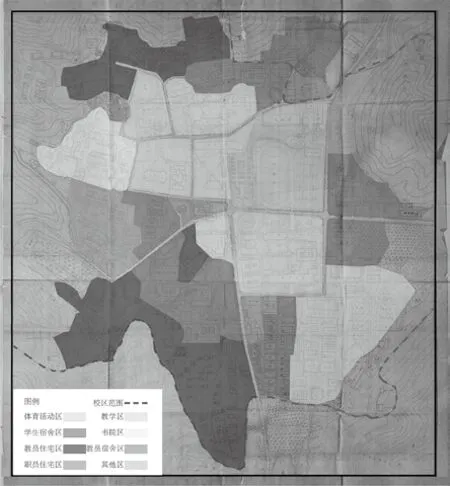

现将1963 年绘制的《湖南大学校区现状图》(以下简称《校区图》)[36]与他的文章对应来看,显示出《救济》中住宅规划思想的痕迹。当时湖大的居住建筑大致可以分为教职员宿舍、教员住宅、学生宿舍、其他居住建筑4 类,分别有对应的片区和建筑、组团形式(图2)。1960 年,时任湖南大学副校长的柳士英在《湖南大学的今昔》中描述湖大校园道:

……各个教学大楼,都是几千平方公尺的大建筑物。在校区边缘的平地和山坡地带,遍建师生员工的宿舍,宿舍四周,满种花木,环境清幽。全校房屋,组成了一个壮丽瑰伟的场面。

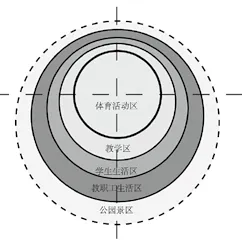

柳士英的助手黄善言1998 年在《湖南大学校园概述》中说明,柳根据校园的地形地貌特征提出四个同心圆的规划理念:核心的圆为体育活动区,第二、三、四个圆分别是教学区、学生活动区、教职工活动区,四周是公园景区(图3)。师生住宅依山傍水,刻意布置于校区边缘,这样的规划不仅在用地紧张的麓山脚下为教学建筑腾出了主要、集中空间,也充分利用自然地形和环境,在小片、分散的住宅用地上为不同身份的师生提供了不同类型的宜人生活空间,实现了“统筹并顾”。

2.湖大居住建筑单体设计:为居住者的身心健康提升空间质量,重视设施问题

图2:1963年湖南大学校园分区

图3:湖南大学校园功能分区模式图

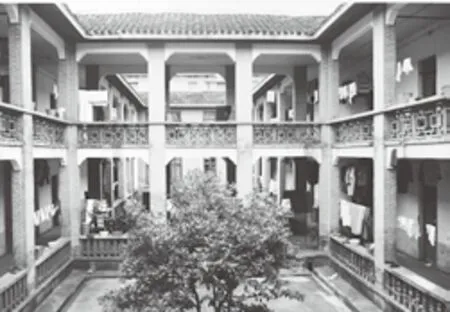

图4:1990年代拍摄的三舍(原第五学生宿舍)庭院照片

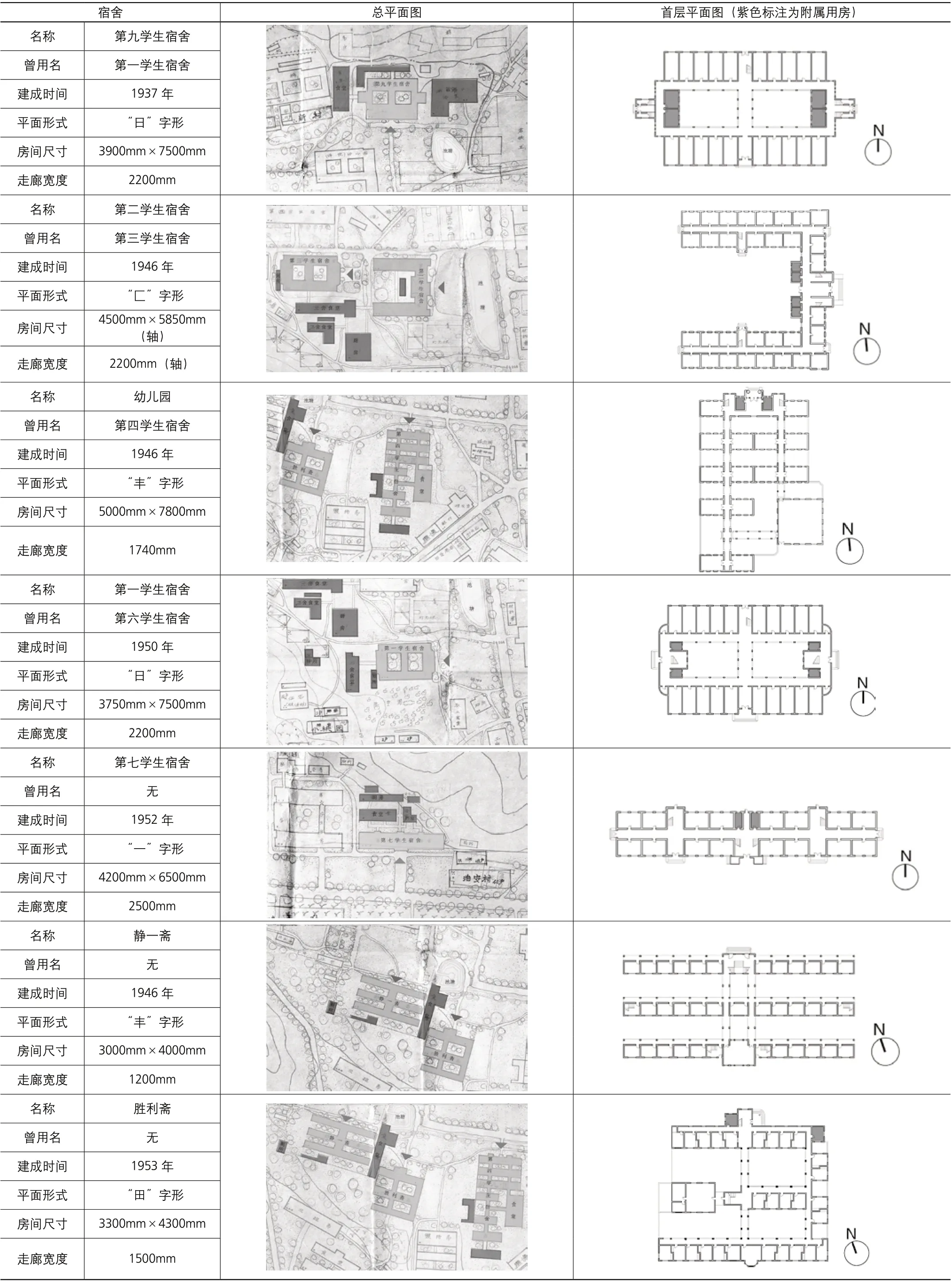

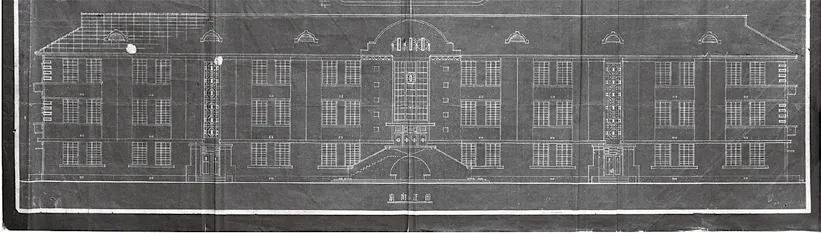

如果按图索骥,可以在柳士英设计的湖南大学学生第一学生宿舍(原第六学生宿舍,以下称“一舍”)、第二学生宿舍(原第三学生宿舍,以下称“二舍”)、第七学生宿舍(以下称“七舍”)、第九学生宿舍(原第一学生宿舍,以下称“九舍”)、幼儿园(原学生第四宿舍,以下称“四舍”)、第三学生宿舍(原第五学生宿舍,以下称“三舍”)以及教工宿舍静一斋和胜利斋(表 1)等案例中,找到他在“建筑法”上的实践回应。

(1)为提升居住空间质量创新平面布局

柳士英的宿舍建筑设计最典型、最为人称道的特点是在布局中丰富、自如地应用了“庭院”空间。虽然这些宿舍的原貌和功能如今已大幅改变,我们仍能从1990年代的照片(图4)和前辈的文字中想象师生们在其中居住的生活场景:

回想当年,每当上完课回到宿舍时,总有一种亲切的感觉,就像回到了自己的家。春秋之际,宿舍院子里种的栀子花、桂花开了,馨香扑鼻,令人陶醉。学生三舍、九舍单面外廊,更便于同学之间的交往,晾晒衣服也十分方便。学生二舍虽为内廊,但走廊两边向房间进深不太深,走廊并不显得黑暗,加上有一个较大的内院,卫生间、盥洗间设在院中,既方便学生的使用,又减少了盥洗时产生的哗哗水声以及卫生间的气味对房间的干扰。连接宿舍中每排房子的中间敞廊,不仅沟通了建筑之间的交通,同时也起到分隔空间的作用。[37]

柳设计的这些宿舍基本上都有庭院,从《校区图》上可以看到,即便是内廊式、一字形平面的七舍,也有与附属用房围合成的庭院。虽然在这些宿舍存档的图纸中,不见具体的环境、景观设计内容,但从《校区图》和部分保存至今的宿舍庭院中的大树看来,所有宿舍庭院都栽种植物,给居住者提供了休闲、玩耍的空间。

而且,如同黄善言所总结的,这些庭院都是被宿舍房间环绕的“内庭院”,都需要先看到建筑形象和入口,经空间转换才能看到或进入。这说明柳的设计是把各个宿舍的庭院都保留给居住者使用的。例如“匚”字形的二舍,也是将庭院围合在

沿主要道路的正立面之后,面向附属用房和其他宿舍,提供了更好的领域感和私密性。学生在这样的庭院中“洗晒观赏”想必更感舒适放松。

湖南大学宿舍信息表 表1

柳士英对内庭院宿舍的灵活设计还体现在适应居住需求的合理朝向。不论用地限制如何,这些宿舍及庭院都是东西向展开的,为寝室争取南向的日照。建筑东西两侧的空间或开敞,或布置楼梯等附属用房(见表1 首层平面图)。

除了生活功能以外,湖大宿舍的设计也获得了在物理环境方面的肯定。有文章分析了柳设计宿舍时对地方气候特点的适应,表现在用外廊完成水平遮阳;内庭院宿舍就像开放的天井一样,通过外廊和房屋形成的阴影区实现协同防热;用单外廊或内廊配合小进深大开间的房间保障通风路径通畅;折中宿舍的高度和天井宽度之比,以兼顾冬冷和夏热时对日照的不同需要,等等。[38]其他文章也提到穿越庭院的走道都是敞廊,最大限度地满足视线通透和通风采光。[39]虽然这些宿舍在建筑热环境方面的具体表现,尚有待定量研究;但是,作为一个认真思考住宅问题的建筑师,冬冷夏热的气候特点必定是柳着重考虑的设计条件之一。

有研究将这种设计结果归结为对江南民居的庭院空间的灵活运用。现在从《救济》对传统民居的评价看来,这则判断值得商榷。我们想象一下,柳士英1934 年底刚从上海来到湖南,出于学校的紧迫需 求[40],1935 年就完成了数个宿舍[41]的设计。当时这样的庭院型宿舍还没有成例,他手头能调用的建筑材料、经费和工匠掌握的建造技术应该远不如在上海时理想,所以他采用了当时湖南民居惯用的砖木结构。

另外一点值得指出的是,当时湖南大学用作学生宿舍的屈子祠就是一幢有五个天井的建筑,坐落在柳士英首个建成的宿舍——九舍一侧(图 5)。这个宿舍的优劣已经无从知晓,但至少为柳士英提供了一个当地天井建筑用于集体居住的参考样本。

如果代入《救济》中关于“平面图之支配”的分析角度,这批宿舍建筑可以理解为,在“横行三间五间、纵列四进五进”的传统住宅平面布局的基础上,进行了改革——处理传统形制中必不可少、采光不良的两翼,优化天井尺度形成环绕庭院的宿舍。照此推测,柳士英备受肯定的庭院宿舍平面布局设想有可能是从1934 年的《救济》中萌芽,1935 年间完成第一批设计(静一斋、九舍、二舍)[42],到1937 年[43]随着九舍建成而落地,然后多年持续,不断试验、变体,形成了“匚”字形(二舍)、“日”字形(九舍、一舍)、“田”字形(胜利斋),“丰”字形(静一斋、四舍)这样的系列。1952 年黄善言设计的临时学生宿舍也采用了“日”字形的内庭院式,可见这种平面布局之受欢迎。

(2)为居住卫生、舒适精心设计防潮构造

柳士英对居住空间质量的重视,体现在他对防潮构造的精心设计。他设计的所有湖大建筑,包括宿舍,一律都有高半米左右的架空层,寝室都铺设木板,充分利用自然通风来实现防潮。同时调节室内湿度、温度,又保护砖、木等建筑材料。有的宿舍还对防潮构造设计进行了创新。例如1950 年设计的胜利斋,外走廊地面以下虽然填实,但加设了砖砌气孔连通宿舍房间的架空层和庭院(图6)。[44]再例如1951 年设计的七舍,这幢三层楼的宿舍中,除了地板下的架空层以外,柳士英还在每一层楼板之间都加设了通气孔,在屋架层加设了百叶气窗(图7)。

柳的学长盛承彦所作《建筑构造浅释》一书,介绍了砖造的各种防潮工程的做法,包括加防潮剂、油毡等;“如采用空铺地板,则地板线下,例须开出风洞,以资通气”。这些很有可能是他留日所学的方法[45],柳士英应该也都掌握,但他坚持选用空铺地板、下设架空层的构造并加以创新,也实现了较好的防潮效果。而湖大的砖造建筑普遍存在外墙表面因潮气上升而析出盐分的现象,主要都是由于后期填实了架空层,改换了木地板的原因。[46]

(3)为改良国民性重视卫生设施

关注居住卫生既是20 世纪初中国知识分子的共识,也很有可能是20 世纪初日本在都市化过程中推行住房卫生政策对柳士英的直接影响。从《论建筑》和《救济》中能看出柳对“随地便溺”的国民性深恶痛绝,因而非常重视居住建筑的卫生设施,从他给湖南大学大礼堂设计的“宫殿式”厕所就可见一斑。

图5:1963年绘制的《湖南大学校区现状图》局部

在《校区图》中可以看到,1963 年湖大宿舍基本都配备独立的食堂、厨房、浴室和卫生间,组成卫生设施完备的宿舍区。目前能查到的部分卫生间的图纸,显然经过精心设计[47](见表 1 总平面图)。静一斋建筑图纸上注明的“凡虚线部分即围墙、厨房、浴室等俟日后另建”[48],说明哪怕当时没有建设条件,柳也留好了以后建设发展卫生设施的余地和设计计划。而且,有1953 年的测绘图纸[49]显示,各宿舍都有水井,之间以导水管相连,应该是从岳麓山引水供生活用的。在 《湖南大学的今昔》一文中柳士英还骄傲地写道:“解放后,河西设了专用自来水厂,引水上山,家家户户有自来水和卫生设备。”

(4)以安慰、愉快的居住为根本目标设计居住建筑

柳士英对集体宿舍这样“好像没多大文章可作”的建筑的创作态度[50],体现出他对“人”的生活本身的用心。

以四舍这一女生宿舍为例。针对南北向长于东西向、北侧临主要道路的地块,柳士英把建筑体量拆解成东西向的5 行,平行并置在化整为零的庭院之间,以两条南北向的走廊串接形成“丰”字形的庭院建筑。充分利用土地的同时,获取了良好的南向日照。与其他宿舍的内廊或外廊都不相同,四舍的走廊与房间排列方向垂直,穿行于房屋和庭院之间;长走廊也因为两侧墙面的不同带来了光影变化的节奏而不至于单调(图8)。

原学生第四女生宿舍……门前一条源自岳麓山青枫峡的小溪,流水潺潺,清沏(澈)见底,两块大青石板横卧溪上,门楼边的一棵古树与青色砖墙相映衬,构成了好一付(幅)“小桥流水人家”的画面。……入口大门稍往后靠,再用庭院把门厅与宿舍分隔开来,透过对着大门的窗户,隐约可见庭院中的树木花草,宿舍隐在其后,藏而不露,非常含蓄,体现出女性的温柔、羞涩之感。[51]

柳士英曾向学生谈起,这样的入口处理是为了表现女性与男性不同的特点。[52]他对庭院的设计也可以体现这样的考虑。其他的男生宿舍要么是内廊式,要么是寝室窗户对外、单廊面向较大的内庭院,对喜动的男生来说方便同学之间的社交;而四舍的寝室窗户面向相对小些的庭院,喜静的女生可以各自观赏,互不打扰,也可以三三两两地使用庭院(图 9)。从四舍的寝室布置也可以看出柳士英的用心,从房间的短边进入,两侧各有三张床、三张桌子,床头都背靠窗间墙,而桌子正对窗户。可以想象女生们学习累了时抬头看看庭院里的绿意,身心都得到了休息。

图7:1951年5月绘制的《湖南大学第七宿舍图》局部

图8:《湖南大学女生宿舍》图纸

图9:2017年拍摄的四舍庭院照片

包括四舍在内,柳士英创作的这些宿舍,大多数背靠山地,正对着道路;入口前都有绿地,附近都有池塘,依山傍水地掩映在树荫之下。他积极地用文化性、精神性的建筑和环境要素替换传统住宅“宛如官衙”的礼制特征,处处关照居住者的身心,追求安慰、愉快的起居生活。

四、总结

柳士英的住宅救济主张可以追溯至1924 年,10 年间在社会现实、工作经历的影响下发展得丰满、全面、务实,终于在1934 年——他的个人事业转折之际,表达于《救济》一文。他对我国传统住宅的见解尖锐又深刻,对其他学者的深入研究也有所启发。[53]他就此提出的种种主张,超越了“科学救国”的思潮,点出了住宅问题各个层面的要害,在当时的社会现实下有一定的先进性。

1934 年之后,随着个人事业的战场转移,柳士英开始在湖南大学校园这片试验田上进行住宅救济实践。他坚持通过改造物质环境提升国民性,以实现社会改良的思路,利用每一次为师生规划、设计住所的机会,尝试、验证自己对居住建筑设计的设想——如何保障并关照居住者的身心健康,孜孜不倦地谋求创新。

作为一名建筑师、建筑教育家,柳士英的住宅救济主张与实践也许并不醒目。但是,他为了寄托在住宅救济中的社会改良理想屡败屡战,开创设计、工务、教育等不同战线,并坚持了一生。这也许是他的建筑思想中最核心的理念。

注释

[1]柳士英幼年丧父。他1911年曾随柳伯英参加北伐,二次革命失败后随兄逃亡日本。柳伯英留日期间加入同盟会,1926年因秘密准备军事策应活动,被抓捕并杀害。

[2]见梁智勇. 从平民村到工人新村——上海公营住宅延续的文明教化使命,1927—1951年[J]. 时代建筑,2017(02):30-35.

[3]赖德霖. 从一篇报导看柳士英的早期建筑思想──纪念柳士英先主诞辰100周年[J]. 南方建筑,1994 (03):23-24.

[4]本内容属于《建国方略之二·物质建设》。根据2015年生活·读书·新知三联书店出版的《建国方略》序言,《建国方略之二·物质建设》原为《实业计划》,用英文写成,部分章节曾于1918 年在中外报纸上发 表,1920 年发行权属英文本。中译本最早发表于1919年3月7日上海《民国日报》,但连载中未见本文所引部分。1921年中译本全文出版。

[5]孙中山. 三联·精选阅读文库·建国方略[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2015:634.

[6]根据《从〈学艺〉看近代留日学生传播信息的媒介作用》,盛承彦(1892—1945)1919 年毕业于东京高等工业学校建筑科,且在《学艺》杂志上发表文章;柳士英1920 年回国后与中华学艺社有较多联系,1930 年前后设计了学艺社大楼。

[7]徐苏斌. 近代中国建筑学的诞生[M]. 天津:天津大学出版社,2010:243.

[8]参见过元熙《房屋营造与民众生活之关系(上)》,《申报》1933年8月22日。

[9]参见洋洋《鸽笼式的住宅》,《申报》1934年8月14日。

[10]参见克士《住宅的设备》,《妇女杂志(上海)》1923年第9 卷第3期。郭人骥《居住之卫生》,《申报》1934年8 月14 日、8 月21日、8 月28 日、9 月4 日、9 月11 日,等等。

[11]参见梁智勇. 从平民村到工人新村——上海公营住宅延续的文明教化使命,1927—1951年[J]. 时代建筑,2017(02):30-35.

[12]参见影呆《上海住宅建筑今后的新趋势》,《申报》1934 年3月20日。

[13]参见希日《1935年住宅问题的新趋势》,《申报》1936 年2月26日。

[14]参见刘仲超《上海住宅建筑趋势之研究》,《申报》1935年6月4日、6月11日。

[15]参见胡钊(译)《市政改良与地价》,《申报》1934年5月1日、5月8日。市浦健(著)、张广正(译)《住宅的最新构成》,《申报》1935年9月24日、10月1日。杨柳新《都市平民住宅改良的我见》,《法政周刊》1931年第2卷第3期。不忍《瑞典的平民住宅建筑》,《申报》1935年10月1日。务旃《改良旧式住宅之意见》,《乐园》1930 年第7期,等等。

[16]参见朱懋澄《改良劳工住宅与社会建设运动》,《上海青年(上海1902)》1935年第35 卷第35 期。影《新村运动声中谈新村建筑的设计》,《申报》1934 年9月4日、9月11日。希浩《新式住宅设计上应有的注意》,《申报》1934 年11月13日、11月20日。希浩《新式住宅建筑和卫生设计》,《申报》1935年1月29日、2月12日。希浩《平民住宅建筑时应注意的几点》,《申报》1935年4月2日、4月9日,等等。

[17]参见洋洋《鸽笼式的住宅》,《申报》1934 年8月14 日。这里的“中国鸽子”实际上是指中国人。

[18]参见杨刚《新村的平民建筑》,《申报》1934 年11月13日。

[19]参见杨柳新《都市平民住宅改良的我见》,《法政周刊》1931年第2卷第3期。

[20]参见胡钊(译)《市政改良与地价》,《申报》1934年5月1日、5月8日。

[21]根据2006 年中国水利水电出版社出版的《近代哲匠录》,杨大金,生卒年月不详,1932年7月毕业于中央大学建筑工程系。

[22]参见杨大金(著)、杜彦耿(校)《都市住宅问题及其设计》,《建筑月刊》1937 年第5 卷第1期。

[23]根据2006 年中国水利水电出版社出版的《近代哲匠录》,过元熙为1905年生人,1926 年毕业于北京清华学校,1926 年至1929 年留学美国宾夕法尼亚大学建筑系并获学士学位,1930 年获美国麻省理工学院建筑系硕士学位。该文为“过元熙建筑师自美寄”。

[24]见过元熙《房屋营造与民众生活之关系》,《申报》1933年8月22日、8月29日、9月5日。

[25]时任国民政府工商部劳工司司长的朱懋澄发表于《东方杂志》1935年第1期的《劳工新村运动——改良社会之一方案》显示,当时上海成年男工工资一般每月10至15元,家庭月收入不过20 元,能用于房租的比例至多1/6。

[26]根据2009 年上海辞书出版社出版的《上海居,大不易:近代上海房荒研究》,上海市工部局于1936—1937年左右进行的住屋调查显示,上海公共租界内因为人口拥挤,公共健康堪忧,中式房屋经常改造与增建,问题尤为严重。

[27]林徽因发表于《市政工程年刊》1946 年第2期的《住宅供应与近代住宅之条件》一文分析复员以来的房荒,因为缺乏统筹计划、匆忙低质的建造等原因,加上战争影响,“八年之中,各大城市均未曾及时解决过人民居住的痛苦”。

[28]原文为“吾所定发展居室计划,乃为群众预备廉价居室……此项建筑事业,包括一切公私屋宇。公众建筑,以公款为之,以应公有,无利可图,由政府设专部以司其事。其私人居室,为国际发展计划所建筑者,乃以低廉居室供给人民,而司建筑者仍须有利可获”等等。

[29]参见张国瑞《新村运动之意义》,《申报》1933年11月21日。

[30]参见梦白《建设新村的研究》,《申报》1934 年7月31日、8月7日。

[31]根据《中国社会工作》2018 年第25 期的《朱懋澄与劳工新村》,朱懋澄,生卒年月不详,毕业于英国格拉斯哥大学,1927—1930 年任国民政府工商部劳工司司长,为当时中国知名的劳工问题专家。

[32]原文为“(一)限于经济及人才,不能应急需而发展扩充,使人深感不满。(二)负责人员,因种种原因,屡屡更替,致使前后举办的事工,难以贯澈(彻)始终,进步因而迟钝。(三)浦东为工界区域,民众知识幼稚,缺少义务领袖,相助会务。(四)浦东民众,思想稍为守旧,多少改良事业,不与以相当的接收。”

[33]参见《苏州市政月刊》1929 年第1卷第2-3期。

[34] 同上。

[35]《苏州市政月刊》1929 年第1卷第7-9期记录的1929 年7月至9月市政会议纪要未列出详细参会人员名单,故不计入统计。

[36]保存于湖南大学档案馆。

[37]蔡道馨. 寓意于居──柳士英先生宿舍设计评介[J]. 南方建筑,1994(03):39-40.

[38]邹越. 南方集体宿舍设计的一些环境问题——学习柳士英先生创作经验的点滴心得[J]. 南方建筑,1994(03):41-43.

[39]同36。

[40]《民国二十六年度国立湖南大学概况》:“至于学生日增,则宿舍亦感不足,教职员无住家之住宅,则教学效率因以大减,故学生宿舍及教职员住宅之建筑亦刻不容缓。”

[41]保存于湖南大学档案馆的静一斋设计图纸上的时间为1935年3月1日,二舍设计图纸上的时间为1935年5月1日。

[42]因静一斋、二舍的设计时间均为1935年;因而推测九舍(原学生第一宿舍)的设计时间也为1935年。

[43]有文献写湖南大学九舍建于1934 年或1946 年,均不准确。根据出版于1937年的《民国二十六年度国立湖南大学概况》,和湖南大学档案馆收藏的1938 年湖南大学校园局部测绘图对照,九舍建于1937年。

[44]参见1950 年11月绘制的《教员宿舍施工图》,保存于湖南大学档案馆。

[45]《建筑构造浅释》的《凡例》中作者自述此书“采外国书本合国情”、“就记忆写述”。

[46]例如七舍、二院。

[47]参见《湖南大学学生第六宿舍杂屋建筑设计图》《湖南大学学生第七宿舍杂屋建筑设计图》,设计者均为蔺传新,保存于湖南大学档案馆。

[48]参见《湖南大学新建教员宿舍》图纸,保存于湖南大学档 案馆。

[49]参见1953年5月制《湖南大学校区略图》,保存于湖南大学档案馆。

[50]蔡道馨. 寓意于居──柳士英先生宿舍设计评介[J]. 南方建筑,1994(03):39-40.

[51]同上。

[52]同上。

[53]1936 年的《新建筑》创刊号上的第一篇文章《新生活与住宅改良》几乎照搬了柳士英在《救济》中评价我国传统住宅的观点,可见柳的相关论述深受认同。