一种传统建筑类型的“文明化”:近代外来文化影响下的湖南乡村祠堂

2020-02-24李雨薇LIYuwei柳肃LIUShu

李雨薇 LI Yuwei 柳肃 LIU Shu

鸦片战争失败后,东南沿海地区成为西方文化传播的核心区。随着开埠口岸的向内延伸,西方建筑文化也因外国人的到来、政府的主导以及民间自主建造的方式开始在中国腹地传播开[1]。

湖南省城长沙在“五口通商”六十几年后才开埠,是南方地区最晚开埠的重要城市之一。被外国人视为最保守和排外的湖南[2],让一切外来文化的传入都面临着极大的阻力,其中也包括西方建筑文化[3]。但与此同时,在湖南又活跃着一批最具影响力的办洋务倡西学的先锋[4]。在近代中国激烈的文化嬗变进程中,这种保守与开放的两极化,是否会在建筑上有所反映?

图1:林氏先祠

图2:安特卫普 圣夏尔·博罗米教堂

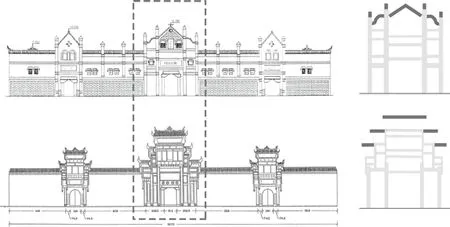

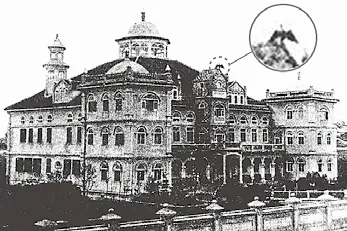

作为最重要的礼制建筑,祠堂是乡土社会里宗法制度的物化象征。然而,在湖南乡村,许多祠堂摒弃了传统的形式,成为村中唯一的西洋风格建筑,并被当地人称为“文明建筑”,如靖州寨姓村林氏族人、曾任县政协文史委员会委员的林见非老人,在1989 年描述本族林氏先祠(图1) 时写道:“民国癸酉之年(按:1933 年),另建新牌楼,塑造古典人物花草,栩栩如生,别具风格,为乡里少见之文明建筑。”[5]这洋式风格的正门脸与传统牌楼式或屋宇式门脸有着显著差别:起伏的山花与挺拔尖锐的扶壁柱强调了一种西式教堂般的垂直体积;拱窗和塑有神像的壁龛这类西方建筑元素占据了立面上重要的位置。此时湖南乡村“文明建筑”里的“文明”显然是在影射着源自西方的建筑文明 (图2)。

同一时期,传统祠堂与“文明建筑”式祠堂并立。结合当时湖南社会特殊的保守与开放的二元性,展开对这些建筑的研究,将有助于我们理解在现代文明的冲击下,地方传统建造体系的应对。有别于近代中国一些中心城市的建筑,湖南的这些祠堂均出自地方工匠之手,其结构体系和所用材料依然延续了地方传统做法,但由于其业主是已受到“文明化”熏陶的新士绅阶层,因此它们的功能与外观也体现出传统与现代的二元共存。本研究也因此有望在两个以往研究关注较少的方面贡献于中国建筑史:一是传统乡土建筑体系在20 世纪初因外来文化影响和内部革命诉求而呈现的改观,二是西方建筑体系在传入中国之后从口岸城市波及至内陆腹地,其间不断适应地方物质条件和文明理念而留下的遗痕。近代湖南祠堂建筑就体现了二者的交集,而其研究将为中国传统乡土建筑和近代建筑研究提供一个独特而生动的案例,同时在方法论层面为解析国内其他地区类似建筑提供一个参考。

一、近代建筑的“文明化”

被人称作“文明建筑”的洋风祠堂是因何而得名?据《辞源》,“文明”一词在中国古代意为文采光明、文德辉耀[6]。今天作为civilization 的概念是从19 世纪中期经传教士和日本的汉译后,才随着中文吸收日文新词的大潮又被重新定义。“文明”的观念以社会达尔文主义的线性进化史观为基础,成为当时一个标榜西方先进性和优越性的概念[7]。到了20 世纪,人们不再使用“文明”的古代意义,而是将其理解为“进步”,理解为西方社会的科技、教育、文化和艺术的成果,乃至西方社会的风俗习惯,甚至成为青年人追求的时尚[8]。 在当时“不拘何事何物何语,俱连累及此两字,当乎不当,无暇顾也。”[9]如“文明婚”(西式婚礼)、“文明戏”(话剧)、“文明棍”(手杖)和“文明学校”(新式学堂)等。

传统的建筑体系在这波巨变中也避免不了“文明”的冲击。自庚子之变后,“人民仿佛受一种刺激、官民一心,力事改良,官工如各处部院,皆拆旧建新,私工如商铺之房有将大赤金门面拆去,改建洋式者。”[10]然而那些只追求外观绮丽的仿西式建筑,其室内可能仍昏暗闭塞。对于这些流于表面的改良,当时就有许多的批评声[11]。 中国近代第一部建筑学专著《建筑新法》的作者张锳绪在序言中写道:“凡取法外人,贵得其神似,然后斟酌我国之习惯,而会其通,斯为尽善。若夫枝枝节节,徒摹其形似,而不审其用意之所在,非效法之善者也。”他更是对建筑的“文明化”进行了解读:“况泰西学者,分文明为精神物质二者,必物质文明日增而精神文明始得藉以表见,否则徒言精神,而不据物质以研求之,则文明亦无裨实用。”[12]“文明”的建筑,并不应只是外观简单的模仿西化,而是承载精神文明的场所。精神文明也需要通过物质文明(“文明建筑”)给予人们启迪,真正引导人们对现代性的思考。

二、湖南乡村“文明建筑”的出现

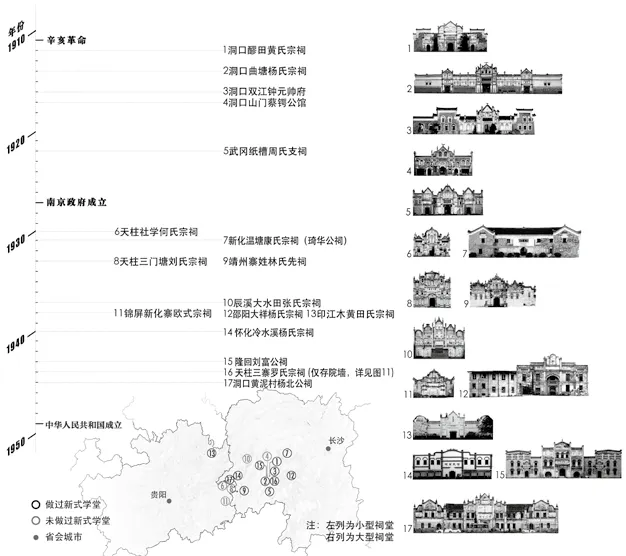

祠堂的“文明化”建造活动贯穿了整个20 世纪上半叶。在不同的社会政治背景下,湖南乡村“文明建筑”的建造经历了三个发展阶段,并影响到了贵州的东部地区(图3)。

1.发轫——清末民初

自1899 年,湖南开埠后,许多国家都在长沙、岳州等大城市建造海关、洋行和教堂等西式建筑。但此时湖南的社会氛围依然对华洋杂处存在极大敌意。对于湘人来说,洋人是湘军的宿敌太平天国的洋兄弟,洋教则是无恶不作的“邪教”。激烈的反洋人反洋教是湖南社会对西方文化的一种自发的防御性反应[13]。此时西方文化的影响范围也主要在长沙、岳州、常德、湘潭,这几个向外国人开放的城市。相比起商贸活动,西方传教士在19 世纪就开始了在湘的传教活动。但早期的教堂都是利用旧房改建而成,虽然内部装修已经开始西化,但仍保留了原来建筑的外貌[14]。1902 年建造的长沙天主堂是湖南真正意义上的第一座西式教堂。而仅过八年后该建筑就在带有仇外情绪的“抢米风潮”[15]中被拆除。

然而,如梁启超所说:“湖南以守旧闻于天下,然中国首讲西学者,为魏源氏、郭嵩焘氏、曾纪泽氏,皆湖南人,故湖南实维新之区也。”“他省无真守旧之人,亦无真维新之人,湖南则真守旧之人固多,而真维新之人亦复不少。此所以异于他省者也。”湖南是守旧与维新两派斗争最为激烈的一省[16]于此可见一斑。同样,这一对立在湖南近代建筑之中也有所反映。

图3:“文明建筑”式祠堂信息图

在对洋人敌视的情况下,湘人对西方文化及维新思想的认识更多是来自于中国人。特别是接受了新思想的传统知识分子对西学的传播和实践。其中两位驻外使节郭嵩焘和黄遵宪的贡献对湖南及全国的思想启蒙有着特别的意义。出自湖南湘阴的郭嵩焘是中国首位驻外使节,他将出使英国途中的见闻与思考写成了《使西纪程》。作为最早亲临西方世界与文明的高级官员,他批评了守旧派的无知和传统的“夷夏”观,称赞西方的物质和精神文明,并主张开放[17]。这本书刊行后给当时中国社会带来了巨大冲击。朝野内外一片哗然,致使该书惨遭毁版查禁。尽管如此,郭的激进思想依然激励了包括后来任湖南巡抚的陈宝箴在内的许多中国知识分子和官吏去了解和学习西方。另一位是黄遵宪。他在《日本国志》里详细介绍了日本明治维新后的情况,并提出了一系列改良主张。他任湖南长宝盐法道时,先后创办时务学堂、南学会、不缠足会、《湘学新报》、《湘报》等共19 个新式学堂学会报馆,数量领全国之先[18]。郭、黄两位把西方的文明观带到了湖南,明确告知人们中国仍然处于“哈甫色维来斯得”(half-civilized,半文明)状态[19],湖南风气尚未进文明[20]。他们是对“通过日本学习西方”这一近代中国独有的学问方法和有意识观察日本的最早实践者[21],也是直接影响了张之洞提出“至游学之国,西洋不如东洋”的倡导[22]。而郭著同时还是近代中国精英直面西方城市和建筑的最早记录,其对伦敦城市街道、高楼和水晶宫的描写足以激发读者想象西方建成环境所体现的物质文明。

1895 年湘军败给日本后,湖南将甲午战争的失败怪罪于自己,认为是“我们湖南人害国家的”[23]。这种自责的情绪很快就变成了湘人一股强烈的救世使命感。随着1898 年,张之洞的《劝学篇》首先在湖南刊载,明确了学习西方对于经世救世的重要性。加上全省上下开民智、求变法的强烈需求。湖南很快全面实施各类新政,其中新式教育的成绩最显著[24]。

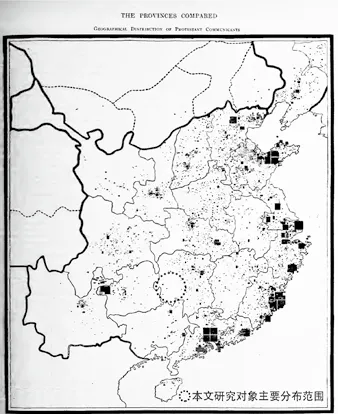

湘中宝庆府(今邵阳市和娄底、益阳部分地区)是全省最早办起实学的地区。“睁眼看世界”的魏源是宝庆人。他在教育教学上提倡“师夷长技以制夷”和“通经致用”。这样的教育主张之下,一批湘中学子选择了弃笔从戎,其中不少日后成为办洋务兴实业的主力军。在废除科举之前,两位湖南学政徐仁铸和江标在主考宝庆的时候命题多为《问德国占胶州青岛其蓄意在于何时》、《改并书院课实学时务议》等时政题或魏源、龚自珍的治国治学主 张[25]。可见“识时务”是宝庆学子的基本素质,他们顺应了发展的趋势,虽在这湖南偏远的腹地,却具备了放眼世界的国际眼光。湖南的“文明建筑”式祠堂较集中在湘中地区,并分布至湘南、湘西甚至贵州和广西的乡村,是远离大城市及受基督教影响较强的区域(图4),但是是与当地新式学堂的分布与数量紧密相关。

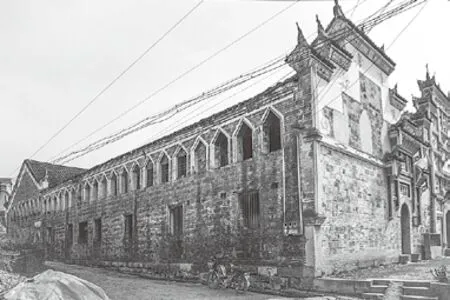

1902 年以后,湖南新式学堂骤起,而具新式办学经验的人才匮乏。为缓解师资的困难,在当局的支持下,湖南出现了一股留日热潮。自1904 年起,湖南留日人数一直位居全国前列[26]。也是这一时期,湖南的乡村开始出现对祠堂的“文明化”改造。其改造多由这些留日学生所主持。1903年,蔡锷同友人回国后将儿时就读的经馆改造为新式小学。双江钟氏族人钟光谟在日本正则英语学校进修回国后,于1916 年在钟元帅府开办了至德学校(图5)。1917年,蔡锷生前留日同窗,为纪念他而将武安宫改为洋式门脸的蔡锷公馆(图6)。这些“文明建筑”一般都有拱形门窗,曲线山花(pediment)和拟似哥特建筑柱顶尖饰(pinnacle)的装饰物等西式建筑较为常见的造型母题,个别如蔡锷公馆甚至还有盔形门帽(door hood)以及形如圆明园西洋楼大水法的异形拱等更为独特的西式作法。

图4:1922年基督教在华传教报告《中华归主》所示教徒分布图

2.暂停——军阀割据

1915 年袁世凯复辟,掀起尊孔复古逆流。随着帝制复辟失败,北洋军阀分崩离析。湖南作为南北要冲,成为兵家必争之地。十余年间,湖南最高军政长官换过十多人次。其中汤芗铭、张敬尧督湘时,作恶于湖南,各类新政,包括新学的推行阻力极大。留学人数骤减,守旧势力恢复祠堂功能,并重新办起私塾[27]。因此这一时期极少有人推进祠堂的“文明化”建造。自1899 年到1920 年期间,湘中地区向日本派出的留学生曾一度占全省留学生人数的1/3。以宝庆府为例,这一时期输出了一批后来被载入中国历史的人物,包括蔡锷、陈润霖、陈天华、谭人凤、李剑农以及新宁人刘敦桢等[28]。

3.发展——国民政府时期

1934 年启动的“新生活运动”,是以 “礼、义、廉、耻”等中国固有的道德标准为准则的一场社会教育运动。蒋介石希望将这一准则贯彻到人们的衣食住行当中,以文明开化的日本社会和西方的“文明”为模板,通过扩大教育范围,实现对全社会的改良和民性的改造,并最终达到国家和民族的复兴。自南京政府成立以来,一方面大力普及中小学教育,另一方面要求各省严厉取缔私塾。这场新生活运动名曰“继承传统”,其实是在学习西方。在1932—1943 朱经农担任湖南教育厅长期间,贯彻了“一保一国民学校,一乡一中心学校”的方针。政府主办中小学校,地方士绅募捐办学,多数利用宗祠为校舍[29]。

图5:至德学校(钟元帅府)

图6:蔡锷公馆

图7:康氏宗祠内“八德”标语

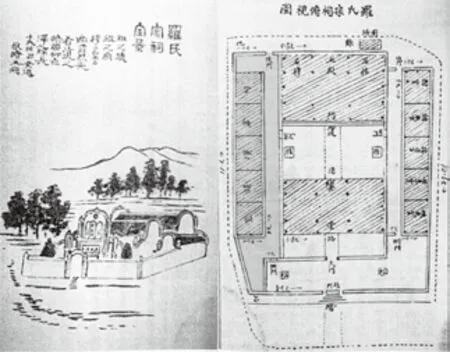

私塾转新式学校的过程中,湖南乡村大量祠堂被“文明化”改造,其中包括邵阳富商杨芝庭将杨氏宗祠改为俊德学校,以及由当地官员主持的改建工程,如冷水溪杨氏宗祠、洞口杨北公祠、武冈周氏宗祠、新化康氏宗祠等。这些祠堂不乏有在内墙上书写时任湖南省主席何健所倡导的“八德”训育。“八德”即“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”[30],是何为配合新生活运动提出的文明化目标(图7)。到1938 年新开辟西南公路后,外地营造厂和泥木工人带来了新材料和新技术[31],也同时将这类祠堂建筑风格影响扩散了出去。其中,著名的贵州三门塘刘氏宗祠的掌墨师就是湖南靖州人。

三、湖南乡村祠堂“文明化”的演变特点

相比大城市中人们对建筑现代化纯粹与明确的追求,这些湖南乡村祠堂的“文明化”具有复杂性与混杂性,往往表现为将传统建造技术、材料、式样及祠堂功能融合在演变中。本文研究的祠堂,其主体结构沿用了传统穿斗式木构体系,并基本以本地材料为主,只有极少数采用了一些新材料[32]。其建筑的“文明化”则主要表现在两个方面。一是为了满足亦祠亦校的双重身份,祠堂各空间功能的重新分配与布局,二是造型脱离了传统样式后,开始采用外来建筑造型母题(如上文提到的山墙pediment、拱、柱顶尖饰pinnacle,以及门帽 door hood)和具有文明象征意义的装饰母题,以向社会表明其“文明”身份。

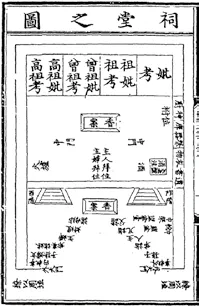

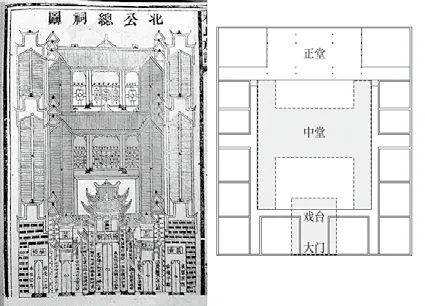

1.适应新功能的平面布局

湖南的祠堂按规模可分为小型和大型两类。小型祠堂主殿面阔三间,仅一进一院。平面与《性理大全》所绘祠堂图相似(图8),是祠堂的“基本形式”。大型祠堂多为三进,依次为大门、中堂和寝殿,也有两进一院,即大门与正殿。《朱子家礼》有云“祠堂之制,三间,外为中门,中门外为两阶,皆三级……阶下随地广狭以屋覆之,令可容家众叙立”。在“基本形式”的基础上,大家族为“可容家众叙立”往往前坪宽敞,“以屋覆之”则可能发展成了中堂或享堂。无论祠堂大小,其功能都以祭祖为主兼修谱、议事、聚会或兴学等。因此祭祀功能由祠堂中轴线上逐级抬升的序列空间所承载。其他次要功能则分布在中轴线以外,如办学场所则设于大门两侧被称为“塾”的耳房,既私塾[33]。

图8:《祠堂之图》所示祠堂“基本形式”

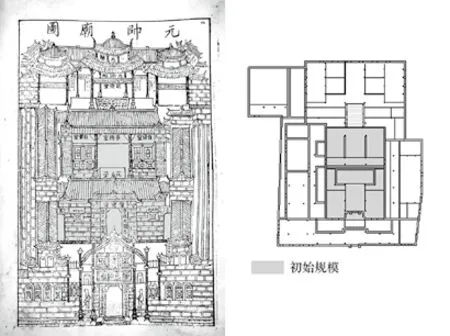

图9:杨北公祠族谱中祠堂图与现状比,戏台与中堂均已拆除

图10:钟元帅府的平面发展

随着时代变迁和制度的变革,人们的观念、习俗都发生了改变。通过体现人们观念、习俗的社会行为和组织形态的调整,人们将外部环境中新的空间意义转译为建筑空间的意义[34]。为适应新的形势,人们对祠堂建筑的主次功能需求发生了转变,也促使平面布局的变动。湘中地区大型祠堂的教育功能,从只收本族子弟的私塾转型成广招学员的新式学校。需通过内部调整或外部扩建,增加教育功能的使用空间。到民国中后期,祠堂中的祭祀功能则被进一步弱化。洞口杨北宗祠,根据其民国初年的祠堂图,当时仍然为传统牌楼式立面和三进式的传统祠堂形式。而如今的杨北公祠在20 世纪40 年代被改为学校。中轴线上,大门内宏伟的重檐歇山顶戏台,原是祭祀仪式和庆典中充当娱神娱人的重要表演场所以及举办祭祖仪式的中堂,都因学校开设了体育课,需要内操坪而被拆除(图9)[35]。

原先为小型祠堂的建筑则由于自身规模小,即使内部改造也无法满足做新式学校的需求,因此这一类祠堂更多采用在祠堂外扩展使用空间。洞口双江的钟元帅府原先仅为一进式天井院落。民国5 年改为至德学校时,增加了洋式的门脸与两厢教室,将神主位置移置后建寝殿内,原祠堂主殿变为学生自修室(图10)。祠堂的扩建规模视就学情况而定。如寨姓村的林氏先祠和三寨村的罗氏宗祠都仅扩建了一路教室用于讲学(图11)。

2.诠释新象征意义的造型

祠堂的“文明化”所体现的新价值与意义通过建筑外观的许多造型细节进行传达,如洋式的牌楼造型与新颖的装饰题材。

2.1 牌楼式立面的嬗变

“文明”在祠堂造型上的影响,经历了一个由隐蔽到显著、局部到整体、单一到多样的过程。1903 年蔡锷回乡期间,将儿时就读私塾所在的潘荣公祠改为有豸小学。这次修葺将两侧厢房改为教室,并在外墙上开设了连续的尖窗和拱窗(图12,图13)。遵照《奏定学校章程》对学堂建造的要求,在条件允许的情况下,“窗必开设于相对之两方”[36]。这一做法提升了作为教室功能的通风采光,却打破了山墙本为防火防盗而刻意不开窗的做法。但此时祠堂的门脸仍然沿用了传统牌楼式门。

民国初期,祠堂传统的立面改建为洋式门脸的做法开始出现。此前改建洋式门脸的做法已常见于省内大城市中的商铺 (图14)。湖南与外界联系很重要的一个中转站是国际都市武汉。湘资沅澧四条水系都汇入洞庭湖与武汉通航。随着1918 年粤汉铁路武昌至长沙段的开通,两湖地区的交流更甚。在寨市欧氏祠堂的立面上,泥塑虽已破败,但“武汉新市风景”的字迹清晰可见。足以说明,当地人对武汉的认知和神往。当时武汉租界区内已建设了各式西式建筑,道路两边的商铺立面也多改为洋式(图15)。在现代建筑风格出现之前,巴洛克风格是流传最广的一种外来建筑风格[37]。

湖南传统的砖牌楼式门以四柱三间五楼的形式最常见(图16)。在改为洋式门脸的祠堂中,与传统式样最显著的区别在于将三间五楼小屋顶换成了中间为三角形或曲线的山花和两翼似涡卷的女儿墙。山花与女儿墙之间是高出屋面的柱子,柱上还塑有宝瓶形尖顶饰(图17)。

图11:罗氏宗祠加建西边一路教室后“从此演讲有室,习礼有地”

图12:潘荣公祠侧面西洋式的窗

图13:潘荣公祠二楼教室

图14:老字号“甘长顺”店铺前的洋式门脸

图15:武昌街上洋式店铺林立

图16:金塘杨氏宗祠传统牌楼式门

图17:曲塘杨氏宗祠“文明建 筑”式门脸

从牌楼式门到洋式门脸的转换,是本地工匠按照自己对“文明”的理解进行表达,是一次将传统建筑构图要素替换以西洋风格建筑要素的实践。因为没有对墙身进行结构性的改动,转换主要集中在墙顶部。山花、女儿墙和柱顶装饰的组合与传统牌楼式门平直的清水屋脊造成了视觉上显著的差异性(图18)。整个构图的视觉核心聚焦于明间的顶层,即入口山墙最高和最突出的部分。这部分采用了明楼还是山花,是判断祠堂整体风格为传统还是西洋的决定性要素。梁思成在20 世纪50 年代提出了“建筑可译论”,认为不同民族的建筑之间,功能对应的建筑构件,可以像语言中的“词汇”一样将一种民族风格的建筑“翻译”成另一种民族风格[38]。梁在进一步阐释该理论的时候,明确表明中国传统建筑中,没有对应西洋建筑中入口山墙(pediment)的做法[39]。对于未接受过建筑学训练的工匠们来说,这个上尖下宽的突出物是与传统最为不同,也是最能代表“文明”的印象。因此工匠们在对湖南乡村“文明建筑”的实践中,完成了一次非对应“词汇”的“翻译”[40]。值得一提的是,主持修建“文明化”祠堂的人以国民党官员、军人、留日归国人员和商人为主。前三者主持改造的祠堂大都用作新式教育的场所。这些祠堂的造型更为简洁,轮廓线趋向于直线和简单的曲线,装饰纹样被简化甚至取消(图19)。人们通过“文明建筑”传达出来的一种对过往建筑样式的批判,且顺应了当时新生活运动下,中国建筑界所提倡的“整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实”的现代主义主张[41]。而湘西和贵州少数民族地区的小型祠堂,多由商人投钱修建 (图20)。这类祠堂造型则偏向采用戏剧化的夸张曲线。外观极富光影和雕刻感,其功能则仍是敬宗收族的祠堂为主。

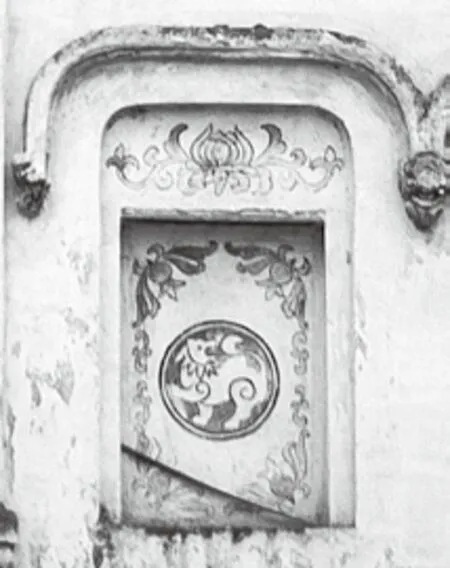

2.2 西洋装饰的中国寓意

“文明”化的祠堂除了在造型上烘托出不同的氛围,在试图进一步表达思想内容的时候,装饰成了主要的表达手法。虽然装饰仍延续了传统的技法和材料,但主题内容已横跨东西。

图18:构图差异性示意(上:曲塘杨氏宗祠,下:曾氏宗祠)

西洋元素被引入为新的装饰主题,绝非仅仅是为了新奇。这里对其中几处“外来”装饰物背后“文明”教化的寓意进行讨论。自清末起,席卷全国的风俗改良运动中,湖南的延年会是唯一一个触及极具现代性和启蒙意义的领域——节约时间。谭嗣同与熊希龄等一同开办的延年会,意在提倡对时间进行有效管理,并指摘旧时浪费时间的社会习俗。延年会章程第一条:“每日六点半钟起,学习体操一次。七点钟早膳。八点钟至十一点钟办各事。十二点钟午膳。一点钟至两点钟拜/见客。三点钟至六点钟读书。七点钟晚膳。八点钟至九点钟办杂事。十点钟睡。”[42]时钟对于能够严格执行会章第一条至关重要。建于1913 年的谭嗣同祠,正立面也是 “文明建筑”的式样。立面素雅无装饰,除了“谭烈士专祠”的石额外,仅有一座泥塑的时钟位于山花之上(图21)。在尔后的“文明”化祠堂上,时钟几乎成了最受欢迎的洋题材(图22)。

图19:杨北公祠素面无装饰

图20:寨市苗族村欧氏宗祠

20 世纪初,“唤醒民众”是中国现代化的核心问题。围绕这一主题出现了许多新式的题材被大众所熟悉。如醒狮、猛狮、和平、飞鹰等商品商标在湖南广为流通 (图23)。而这些大众题材也被“文明建筑”式祠堂所采纳,以一只张口大吼的西洋“醒狮”来喻“醒世”之意[43](图24)。鹰隼并非耕读传家的乡土社会中常见的题材,因其名发音同“英”且其外貌强健勇猛,而往往用于体现军事上奋武扬威的气势。护国元勋蔡锷的军国民育思想对家乡的影响深远,加上黄埔军校二分校在邵阳武冈办了七年学,使得当地的尚武氛围浓厚。在一些祠堂立面的三角楣最高处塑有一只展翅翱翔的雄鹰(图25,图26)。这一装饰母题在长沙和武汉的一些政府建筑正门上也可见到(图27)。

四、结论

在经济发达地区,西方建筑文化在乡土社会中的影响是从宅到商铺,到公共祠堂的演进[44]。而对于城市化程度较低的湖南,其乡村中出现的“文明建筑”式祠堂却是家族里唯一的西式建筑。造成这种差异的主要原因是两者的近代化驱动因素不同。前者强调经济关系而后者是政治思想与教育[45]。自开埠以来到20 世纪初,经济发达地区已经完成了器物层面的嬗变,转而进入了以思想政治等制度甚至精神层面的转变阶段。此时湖南经济的近代化方兴起,而时代主题已变。

湖南发达的新式教育,孕育了庞大的先进知识分子团体。无论是早期的洋务派和维新派还是后期大批的留学生,无畏守旧势力的打压和反扑,他们坚持将自己与西方文明直接接触的经验带回家乡,成为促进乡土社会现代化的内在动力。他们将传统祠堂改建为亦祠亦校的“文明建筑”,主要目的就是倡新学,开民智。改造过程中,传统祠堂的结构体系和建筑材料虽然没有脱离传统,但建筑功能和外观造型都与湖南传统祠堂建筑有了显著的区别。首先表现在传统祭祀功能逐步腾让给新学所需的各种功能,包括教室、体操场、实验室等。其次在造型上,工匠们将不存在于传统建筑中的带有西方哥特建筑柱顶尖饰(pinnacle)和巴洛克建筑特点的山花(pediment)替代牌楼式门上的明楼和次楼,同时广泛采用拱形门窗,逐渐演变成一种新的程式。这一转变向外明确传达了自己追求“文明”化的身份。通过装饰主题所蕴含的理念来教化世俗,是传统社会非常习惯的方式。西洋主题的出现,自然蕴含的是“文明”主题下的新理念。传统的吉祥纹饰被以告诫人们珍视时间和摒弃繁文缛节的西洋时钟和“唤醒群众”的醒狮等主题所取代。如果说材料和结构体系依然是地方工匠传统的延续,那么功能和造型则体现了赞助人思想、观念的变化和他们对“文明化”理想和社会的追求。

从传统的祠堂转变为复合功能的“文明建筑”,是自给自足的湖南乡村社会在面对“宗族社会”向“公民社会”重大转变时候的一次跨越式文化递嬗的建造活动。各地乡村“文明建筑”所承载的社会历史价值不应被忽略。近代建筑史研究者们对地方建筑现代化的探讨,将有助于打破学科隔阂,为地方史、思想史等学科研究提供新的素材,更是为乡土建筑的保护工作提供新的价值评估维度。

图21:谭嗣同祠

图22:时钟题材

图23:独立牌雪茄商标为一只展翅雄鹰

图24:寓意“醒世”的醒狮

注释

[1] 刘亦师. 中国近代建筑发展的主线与分期[J]. 建筑学报,2012,10:70-75.

[2] 传教士海恩波(英文名:Marshall Broomhall)在1906 年发表于伦敦的《中国内地传教团亚当·多尔瓦和其他教士在湖南的开拓工作》(Pioneer Work in Hunan by Adam Dorward and Other Missionaries of the China Inland Mission)写道:“湖南对于中国,正如拉萨对于西藏一样。多年以来,它是大陆腹地中一座紧闭的堡垒……中国的保守主义以及对于所有的外国事务的反感,都在这里集中起来”。参见周锡瑞. 改良与革命:辛亥革命在两湖:the 1911 revolution in Hunan and Hubei [M]. 南京:江苏人民出版社,2007.

图25:三门塘刘氏宗祠立面上的雄鹰和时钟

图26:曲塘杨氏宗祠立面上的雄鹰和时钟

图27:湖南教育总会大楼

[3] 湘巡抚岑春蓂在宣统二年三月初六到初八给军机处的电汇奏稿中反应,于1910 年长沙“抢米风潮”中,教堂、新式学校、洋行、海关等洋建筑在暴乱中首先被焚毁。本地泥木工人成为了事件中的主力之一。因这些新建的洋式建筑多由广东、汉口等外地工匠承建而心存不满。参见长沙市委文史资料研究委员会. 长沙文史资料 增刊 庚戌长沙“抢米”风潮资料汇编[M].中共湖南省委党校印刷厂,1990.

[4] 用杨毓麟的话说,湘人无奴性,冯友兰则说楚人多有极新之思想,钱基博则认为湘人能自创风气,并能别于中原人物而独立。

[5] 引文出处:《寨姓林氏先祠湖南省级文物保护单位四有档案》,收藏信息。

[6] 文明释意中第一条,即文采光明,文德辉耀。易大有:“其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。” 书舜典:“濬哲文明,温恭永塞。”疏:“经天纬地曰文,照临四方曰明。”《辞源》修订本,商务印书馆,1988:1358.

[7] 刘文明. “文明”话语与甲午战争——以美日报刊舆论为中心的考察[J]. 历史研究. 2019(03):120-191.

[8] 何勤华. “文明”考[J].政法论坛,2019(01):17-30.

[9] 原文《游文明世界记》刊载于1912年2月26日《申报》,参见严昌洪.中国近代社会风俗史[M].杭州:浙江人民出版社,1992:269.

[10] 赖德霖.中国近代建筑史研究[M].北京:清华大学出版社,2007:88.

[11] “正面看去,未尝不华美壮丽,金碧辉煌,但从侧面一看。却就可能看到了残破的本来面目……洋式门面,本可能是进步之始,却不幸而竟成为进步之碍。”见古人. 洋式门面[N]. 时报,1948,(18):7.

[12] 同[10]:89.

[13] 张朋园. 湖南现代化的早期进展[M]. 长沙:岳麓书社,2002:13-15.

[14] 参见《湖南省建筑志》,1988:112-114.

[15] 1910 年发生在长沙的“抢米”风潮是一场自发的群众反帝反封建斗争,也是辛亥革命前夜的一场预演。这场斗争有人认为是一次单纯的“饥民”暴动;有的则认为,暴动“实系乱党居多,兼有外匪勾煽”;也有认为“其徒多匠作”,即泥木工人居多。湖南开埠后,洋行、公司、教堂、领事馆等西式建筑等大量修建都是由洋匠或从汉口、广州、上海等地雇请有经验的工人来承 担。湖南本地的尼木工匠失去生计,从而导致了矛盾的产生。在1909 年,长沙建筑工人便开始袭击学堂、怡和、太古商行的仓库。同[3]:1-4.

[16] 陈熊. 戊戌政变前后湖南维新运动的社会基础和思潮的演变[J]. 历史教学. 1959(07):16-19.

[17] 郭嵩焘与《使西纪程》[J]. 求是学刊,1999(6):120-123.

[18] 田伏隆. 湖南历史图典(第二册)[M]. 长沙:湖南美术出版社,2012:112.

[19] 光绪四年(1878年)二月初二,他写道:“盖西洋言政教修明之国曰‘色维来意斯得’(civilized,文明的),欧洲诸国皆名之。其余中国及土耳其及波斯曰‘哈甫色维来意斯得’(half-civilized)。哈甫者(half),译言得半也,意谓一半有教化,一半无之……三代以前,独中国有教化耳,故有要服、荒服之名,一皆远之于中国而名曰夷狄。自汉以来,中国教化日益微灭,而政教风俗,欧洲各国乃独擅其胜,其视中国,亦犹三代盛时之视夷狄也。中国士大夫知此义者尚无其人,伤哉!”. 见郭嵩焘日记(第三卷)[M]. 长沙:湖南人民出版社,1982:439.

[20] 张翼云. 论湖南风气尚未进于文明[J].湘报.1898(57):225.

[21] 钱国红. 晚清中国的社会转型与日本研究——以郭嵩焘、黄遵宪、梁启超为例[C]. 纪念黄遵宪逝世一百周年国际学术讨论会. 71-84.

[22] 张之洞在《劝学篇》中建议去日本学习西方的原因有四,“路近省费,可多遣;去华近,易考察;东文近于中文,易通晓;西学甚繁,凡西学不切要者东人已删节而酌改之,中、东情势风俗相近,易仿行,事半功倍,无过于此。”

[23] 湖南长沙创办. 湘报[M]. 北京:(10)中华书局,1965.

[24] 当时清朝官报记载:湘省举行新政,唯教育最著成绩,邵阳、新化为称著者之一。颜君卿. 邵阳文史(第十八辑)[M]. 邵阳:湖南省地球物理地球化学勘查院印刷厂,1992:189.

[25] 同[24]:118.

[26] 伍春辉. 湖南教育近代化研究[M]. 长沙:湖南人民出版社,2012:202-214.

[27] 曾建屏. 邵阳市教育志[M]. 长沙:湖南出版社,1994:68-73.

[28] 颜君卿. 邵阳文史(第十三辑)[M]. 邵阳:湖南邵阳资江印花厂,1990:170-179.

[29] 李声笑. 湖南省志·建设志·城乡建设[M]. 长沙:湖南出版社,1997.

[30] 中共湖南省委党史研究室. 中国共产党湖南历史(一九二〇-一九四九)[M]. 长沙:湖南人民出版社,2008:489.

[31] 袁迪生.邵阳市建筑志[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1992:52.

[32] 邵阳大祥杨氏宗祠和隆回刘富公祠均使用了掺有水泥的外墙抹面,并在女儿墙部分采用拉毛工艺,其中刘富公祠在一根倚柱上安有铸铁风向标。

[33] 王鹤鸣,王澄. 中国祠堂通论[M]. 上海:上海古籍出版社,2014:3-10.

[34] 常青.建筑人类学发凡[J]. 建筑学报,1992:39-43.

[35] 湖南洞口《杨氏族谱》:1-4册(卷首-卷10),1993.

[36] 张白熙.《奏定学堂章程》,沈云龙. 近代中国史料从刊第七十三辑[C].台湾:文海出版社,1966:103-108.

[37] 赖德霖,伍江,徐苏斌. 中国近代建筑史(第二卷):多元探索 民国早期各地的现代化及中国建筑科学的发展[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2016:325-329.

[38] 赖德霖.建筑“翻译”——西方建筑师与一种中国风格建筑的设计方法[A]. 赖德霖.伍江.徐苏宾.中国近代建筑史(第三册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2016:82-95.

[39] 根据张镈1953年的回忆,说:“梁思成草画了圣彼得大教堂的轮廓图,先把中间圆顶(dome)改成祈年殿的三重檐。第二部把四角小圆顶改成方形、重檐、攒尖亭子。第三步,把入口山墙(pediment)朝前的西洋传统做法彻底铲除,因为中国传统建筑从来不用硬山、悬山或歇山作正门。把它改成重檐歇山横摆,使小山花朝向两侧。”不难看出梁思成在对西洋建筑山花的“翻译”过程中,选用了类似牌楼上明楼的屋檐做替换。参见同上。

[40] 徐卉. 梁思成建筑可以论之辨析[J]. 艺术设计研究,2016(04):100-110.

[41] 在《新建筑》对创刊号上,新生活运动的口号“整 齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实”赫然刊载在《创刊词》的前面,编者强调,该杂志是出于对都市中不卫生、不明快、不合目的性的建筑物“不能忍耐和不能漠视,内心并发的结果。”……《新建筑》旗帜鲜明地提出:“反抗现存因袭的建筑样式,创造适合于机能性、目的性的新建筑。”同[11]:231.

[42] 谭嗣同. 延年会章程[N]. 湘报,1898(4):13-14.

[43] 赖德霖. 民国礼制建筑与中山纪念[M].北京:中国建筑工业出版社,2012:58-70.

[44] 曾娟,陈薇. 西风东渐 新材旧制[M]. 北京:科学出版社,2014:22-24.

[45] 姚曙光. 乡土社会动员——近代湖南的思潮丕变与社会救赎(1840~1927)[M]. 南京:南京大学出版社,2015:286.