拼凑作为一种关联

——Advvt 事务所的适应性再利用实践启示

2020-02-24张昕楠ZHANGXinnan李文爽LIWenshuang孙德龙SUNDelong

张昕楠 ZHANG Xinnan 李文爽 LI Wenshuang 孙德龙 SUN Delong

一、既存建筑的适应性再利用:建筑师的应答

当今对于”适应性再利用”的理解比维奥莱·勒·迪克(Viollet-le-Duc)和拉斯金(Ruskin)时代的阐释更为宽泛,它代表了一种存在于建筑、室内设计、保护和规划领域的智力和实践活动[1]。当今再利用的范围扩大,使大量历史价值不高的、年代较近的建筑物都进入再利用的视野。这意味着干预的重点转向了能源、环境或经济等层面。虽然面临着多重挑战,但对于建筑师来说,从早期斯卡帕(Scarpa)的古堡博物馆改造到当今海瑟威克(Heatherwick)的非洲当代艺术博物馆项目,复杂因素的制约反而被越来越多的设计师视为一种极具创造性的设计挑战,从新旧部分的对比到二者关系的模糊,建筑师采用了更多样化的方式以个人视角解读并挖掘既存建筑的品质。

在这样一种趋势下,一种态度是通过精密的控制,达成某种对品质和创造性的追求:建筑师更希望探求自己独特的阐释方式以实现对设计作品完整性把控,旧建筑则通过这种艺术性增值。在这样一种语境下,项目资本投入与项目本身的影响力使得对于多重复杂因素的考量往往会被整合在一种强有力的形式策略之下,美学和艺术品质的提升成为融合新旧要素甚至促成区域更新的关键,诸如赫尔佐格和德梅隆的易北爱乐厅项目和早期的马德里Caixa Forum文化中心项目,大卫·奇普菲尔德的柏林博物馆岛修复项目以及海瑟威克的国王十字仓库改造项目等对于区域发展、未来使用和遗产保护等层面的回应,都不能离开其清晰可识别的形式逻辑、精心营造的氛围、精美的构造、戏剧化的材料对比等建筑的本质问题上。然而同样存在另一种态度,这种态度更像平民自家的旧屋翻新:能省则省,能用则用,在有限的资金预算之下,适用便利是首要考虑的因素。这类态度更适用于广泛意义上的适应性再利用,它体现了一种人工环境的自我更新。现存结构的平庸,过程的不确定性,技术措施的简易,材料的廉价,工作的琐碎使得来自专业角度的精确控制往往失效,建筑师需要从艺术品质的提升和形式创新之外,以一种更能被普通人理解的方式寻求突破口。Advvt 事务所则正是此类的代表,下文将通过分析其再利用实践中的态度、策略和工具,试图揭示建筑师如何在这种制约下开辟了一条独特的路径。

二、Advvt 对既存建筑的态度

1. Advvt 事务所简介

Advvt 事 务 所( 全 称architecten de vylder vinck taillieu)正式成立于2010 年,目前规模30 人左右,最初由扬·德·维尔德事务所与乔· 泰利厄事务所联合而成。合伙人包括扬·德·维尔德(Jan De Vylder)、英格·文克(Inge Vinck)和乔·泰利厄(Jo Taillieu)三位具有相似教育背景的比利时建筑师,他们都在比利时圣卢卡斯大学学院根特校区(Sint-Lukas Ghent)学习。2019 年春,乔·泰利厄独立出来,事务所再次分成乔· 泰利厄事务所和扬·德·维尔德&英格·文克事务所两个部分,但仍保留Advvt 作为未来合作项目和共享观点的平台。在他们的项目中,建筑的翻新与改造占据了大部分,建筑类型以私人住宅为主,并涵盖商业、学校、文化、办公、医疗等诸多公共领域。实践项目主要分布于国内,尤其是比利时根特地区。

事务所的实践起点是对“制作”可能性的拓展。他们注重建筑师的社会责任,尤其注重设计语境和建造过程,将每个项目的限制条件视为一种灵感的来源,摒弃一种特定的理论或风格。尤其是那些适应性再利用的项目,给人的第一印象是不存在任何夸张的形式,也不旨在自我彰显,一些本以为是问题所在的制约,往往会因此成为项目的创意和颠覆项目逻辑的关 键[2]。事务所关注平庸和匿名的构筑,深入挖掘既存构筑和施工现场的一切因素是项目推进的唯一指南[3]。他们通过与承包商的互动和讨论形成各种各样的奇思妙想。这些对平庸和即兴的欣然接纳仿佛并不像是精密把控一切的建筑师,更像是边想边做的拼凑匠。

2.“拼凑匠”式的实践

东拼西凑、DIY、修修补补等都可以概括为拼凑[4](bricolage),它并不是什么新鲜事物。它代表一种广泛存在于人类社会之中的利用现成可得的工具和材料解决问题的思维、态度和方法,从物件的修补到建筑构件的挪用,可以说是先于现代主义存在的人类社会传统。在建筑领域,从埃及、古希腊和古罗马等石砌的重复使用到当代的嬉皮士社区的建筑回收,拼凑可谓是不分地域地发生着[5]。列维·施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)强调一种未开化的具体的思维,认为这种思维方式并非是原始人独有,而是与抽象思维并行的人类社会中的一种持久存在[6]。这种具体思维方式体现为一种自由的未受驯化的赋予事物与秩序的拼凑式思维方式。与抽象思维逻辑所体现的理性与控制不用,拼凑更多是一种意外与即兴。拼凑匠与原始人类似,当面对未曾遇过的问题时,并不会想出新的概念去解决,而是会重新组合并修改现有的工具材料,以适应新的状况。在科学艺术领域,莱特兄弟于20 世纪初用自行车零件组装进行飞行器实验,对发明创造起到至关重要的作用,而诸如毕加索等艺术家的拼贴创作更是带来了艺术的革命。在建筑领域,史密森夫妇(Alison & Peter Smithson)早在1956 年就与艺术家爱德华多(Eduardo Paolozziand)和奈杰尔·亨德森(Nigel Henderson)合作建造了“亭子和院子”的展览项目,通过搭建简单原始的棚屋和拼装日常生活中的废旧物件表达了对居住本质的思考。

然 而, 正 如 汤 姆· 艾 默 生(Tom Emerson)所陈述的那样,虽然拼凑的现象无所不在,但上升到理论领域的著作和总结却少之又少。查里斯·詹克斯(Charles Jencks)在著作《局部独立主义:即 兴 的 实 例》(Adhocism:The Case for Improvisation)中将这拼凑的现象与1960年代席卷西方世界国家的学生运动相联系,拼凑所涉及的范围已经超越了个人的生活残骸和消费品,扩展到人类的历史文化领域。从政治民主到设计民主,“局部独立主义”象征着一种参与范式的兴起,任何人都可以通过它来创造自己的环境。“我们需要一个拥有一千万而非只有一万个建筑师的城市”[7]。这一概念将解放人置于环境创造的中心,强调使用者起积极作用。柯林·罗(Colin Rowe)和弗雷德·科特(Fred Koetter)则展现了他们对罗马城市的痴迷,在他们眼中,拼凑更多地体现为一种对于形式的放松和对内在结构的把控。罗马最大程度的体现了这种拼贴的思想(collage)[8]:各类诸如斗兽场的巨型构筑与宫殿,广场和别墅等碰撞;方尖碑、石柱和雕塑,纪念物与临时构筑的混搭构成了一副丰富多样的城市图景[9]。

当代建筑的拼凑匠既不像后现代主义的建筑师,通过对历史元素的挪用以寻求某种与文化的联结;也不像柯林·罗一样从历史中寻求某种可用的结构规则。伊雷内亚·斯卡尔伯特(Irénée Scalbert)指出了一个不同的方向,他提到了鲁滨逊·克鲁索(Robinson Crusoe),这个被赋予造物者形象的漂流者利用手中一切可以利用的工具和材料去维持自己世界的秩序[10]。对斯卡尔伯特来说,当代建筑师正像这种原始环境中的造物者,当不再需要去回应某种意识形态和理想时,完全有自由去摆弄各种各样的元素和材料,无论他们是自然物还是人工制品[11]。弗兰克·盖里(Frank Gehry)在1977~1978 年和1991~1994 年间对自宅进行了两次翻新和扩建,都是用简单易得的材料边设计边建造,积极吸纳了改造工程中的种种变动和可能性[12]。而拉卡顿和瓦萨尔(Lacaton&Vassal)事务所则可以被看作拼凑的践行者,他们在东京宫(Palais Tokyo)的改造中采用了最少的干预方式营造粗糙朴素的空间效果并非是出于对废墟美学的钟爱而是基于对现实因素的考虑,大部分预算都用于结构加固和必要设施的加建上。汤姆·艾默生将拼凑扩展到了教学实践中,鼓励学生利用特定旧结构中拆下的材料和手工建造工具,通过团队合作完成新结构的设计和搭建。

如果退一步讲,对于适应性再利用本身,朴素翻新方式和旧物回收利用正是体现了拼凑的生态和经济意义。然而正像是贫穷艺术运动,在Advvt 的实践中,拼凑还可以体现的更多。这更接近于进化式的建筑观念,他与创造性的建筑观念不同,并不试图创造一种完美的终极作品,而是体现一种自组织的过程的乐趣。当代社会分工使得建筑师难以凭借个人的专业知识完成或控制项目的所有程序,这在再利用项目中体现得尤为明显:结构加固,材料修复,节能减排,功能界定等要求使得结构、施工团队和使用者的知识需要被更多吸纳。拼凑的工作方式同时考虑了更多的参与者,它体现为一种“心态”,是一种有用,有趣,但绝不专业的活动。正像普通人对自宅的改造,这是一种使用者参与的手工活动。但这也意味要容纳更多的不确定性、意外和妥协。在一种曲折的创造中,形式虽然消失于冲突和诡异,但确实可以被理解的,且将使用者和设计者联系起来。“意外是接二连三的,所以一惯性的控制显得有些牵强,拼凑则是在多样的意义层之下的唯一法则[13]”。但在这种条件下,建筑师的角色是否会消解在平庸之中而显得多余?如何实现与其他参与者的共谋?如何在苛刻的条件下找到创造性的解决方案?下面将从策略和工具两个方面对Advvt 的再利用实践案例进行分析,揭示建筑师如何通过拼贴平衡了多方因素,找到了创造性的突破口。

三、Advvt 对既存建筑的改造策略

1.极少的干预

拼凑匠的工作方式强调一种极少干预的策略,除了出于对旧建筑的尊重外,更是一种实用主义的体现。根据造价和业主要求,用最少的动作回应项目的复杂性。一方面,体现为仅仅使用必要的技术措施进行加固修补和置入新结构,其他部分尽可能维持现状;另一方面基于对现存建筑的深度解读和观察,像艺术家进行创作一样,对建筑局部要素进行重构,营造某种异样,但这并非仅仅是视错觉上的考虑,同时也服务于整个空间策略。强调对旧建筑中历史线索的提示,激发人们关注寻常建筑中的特殊。如在Twiggy 商店项目中,原有的联排住宅被改造为商店,建筑师拆除了室内的大多数的门以增强服装店各空间之间的联系,仅仅在主要流线上将门框侧面涂成鲜艳的橙色以引导形成新的序列关系(图1);在House Weze 中,原有的学校被改造为住宅,空间私密性的增强与维持建筑完整的立面格局之间产生了矛盾,在这样一种限制条件下,建筑师仅仅进行了两个相似的操作[14]:在被改造为厨房的部分,通过在外立面砖墙上切出一个暗门与外界产生联系,并没有破坏原有立面的格局(图2)。此外又加入一个可以置物的书架隔断,将起居部分与厨房部分分隔,同时在隔断上开启窗和暗门将两个空间联系起来。这些都是对项目要求的最直接回应,但也同时创造了某种趣味性。

2.容错的结构

极少干预使得新与旧之间形成了更紧密的联结,这更像一种修补。由于是修补,这种项目的空间形式通常取决于实际的动机和解决方案,是对复杂性的一种真实回应,在这个过程中,建筑师必须保持项目足够开放,以便可以吸收工作期间可能出现的小错误。在这一方面,Advvt 更多采用了一种容错的结构贯穿设计和建造中:对使用材料和建造方式不苛求,在节点和细节的放松控制,不强调精美和统一,形式与结构间可以形成一种碰撞和漫不经心的杂乱。但这种对建造真实性和对人工造物不完美本质的一种积极回应,正是拼凑思维方式的重要体现。在项目的初始设定中,设计师建议了基本概念和分区的总体配置,但在项目施工全过程中的更改都被积极对待而不用推倒重做,这甚至有可能产生一种意外的效果。

图1:Twiggy室内门框(根特,比利时,2010—2012年)

图2:House Weze室外的暗门(根特,比利时,2010—2012年)

容错的结构策略常常采用一些看起来“临时的”建筑构件。例如在Rot-Ellen-Berg 的改造项目中,大部分的设计都需要满足业主自建的要求。由于业主本身并未受过专业施工训练,建筑师确定的材料工具都可从DIY 商店中购得,施工的方式也尽量方便手工完成,如选择用于临时结构加固的纤细的钢支撑作为支柱(图3),并用易于人工搭建的三合板和木结构梁建造夹层,屋顶保温部分则运用电动面包刀即可切割的亚麻纤维,整个建筑完成后呈现为一种非常强烈的临时性。整个建筑仿佛是一直处在施工现场一样,在这种情况下,这在排列上看似很“将就”的支撑和一些由于业主不专业造成的错误不再那么碍眼,完全融入个人生活物件之中,给这些原本冰冷的技术要素以生活的温度(图4)。 例如在安装厨房部分的外门时,业主发现木工将门尺寸做大了,但并不想重作,于是在实施过程中,外墙被剪掉了一部分,并与门上亮形成错动,造就了目前具有构成感的出口[15](图5)。这里建造方式对于建筑语言和美学呈现起到了决定性的影响。所有的结构要素都带着强烈的不完美的手工痕迹,这反而形成了空间的丰富性和生命力。

容错的结构也需要模糊结构和装饰之间的界限。在House 43(图6)中建筑师在两个房子之间插入了一个可移动的温室坡顶,并对现有建筑采用必要的加固措施。原有的山墙部分需要满足采光和出口的要求,建筑师采用了简单的T 形钢框架作为支撑对山墙处的洞口进行加固,利用鲜绿色的防腐漆将其变成一种抽象的构件,钢柱的位置与门框的位置对位,与门窗的玻璃划分叠加共同强化了山墙面的构成比例,显得并不对入口构成阻碍,且形成了某种引人注目的装饰,强调了入口。而Advvt则经常运用防腐漆或涂料的简单做法将一些唐突的技术设施变成一种积极的空间要素。防腐漆的颜色取决于生产厂家本身,建筑师并不变更其属性而是直接拿来用,这种就像拼凑匠一样,并不试图去追问和改变材料的来源,而是在它的使用方式上进行斟酌,在减少工序的同时,积极地消解了其作为结构和设施的单纯技术意义。

图3:Advvt将结构支撑作为支柱

图4:Rot-Ellen-Berg客厅室内(布莱沃,比利时,2007—2011年)

图5:Rot-Ellen-Berg 厨房出口处“错误的”门扇(布莱沃,比利时,2007—2011年)

图6:House 43 室外入口(根特,比利时,2005年)

这种容错的结构与最常见的生产流程不同,后者暗示了产品的预先定制和设计中的严格品质把控,从而使所有对象都按要求的标准生产,而容错的结构则仿佛充满错误和不完善之处,并倾向于各种各样的变化。但这并不意味着建筑师对建造过程的放任自流,反而要求建筑师将建造作为设计考虑的重点,安德烈·德普拉泽斯(Andrea Deplazes)指出了一种能够为新的价值敢于抛弃旧意识形态的建筑师,对于他们来说,作为“设计前提和潜力”的犯错意义非凡。虽然这种犯错更倾向于指代对于设计价值取向的变革,但也不妨用来体现在建造中的“边做边改”[16]。“边做边改”或“边想边做”意味着美学与形式偏好并不会最先出现在头脑中,反而特定事物的可能组合会成为思考的前提,有时这些组合显得很奇怪,但由于要素均来自项目的语境,使得人们可以清晰地从结果中分辨出他所使用的要素,这反而很容易被人理解和接受。Advvt 的项目因此呈现了片段式的美学,他们所用的轻质建筑构件仿佛与生活气息中的杂乱且充满生机的物件混合在一起。他们有时甚至有时会拆除建筑已有覆层,露出本身的骨架和结构表面,还结构以最朴素面貌,并将加固的节点处理等完全暴露出来。这更像是一种被不同人批阅过的羊皮纸,字迹互相叠加,任何一步的改动都不会显得过于违和。

如今常见的一种做法是运用更简洁纯粹的基本形式介入既有建筑,在形式表达上也体现为一种约束和理性,以体现对历史的尊重,这体现了一种具备更精致审美特征的极简主义建筑创作态度。但拉卡顿和瓦萨尔认为这并非真正的极简主义[17]。在倡导可持续性和减少建筑对环境影响的语境下,更需要资源的极简主义:只用极少的建造动作就能形成创意解决方案,仅仅满足基本的需求。类似Advvt 这种方式可以达到事半功倍的效果。

四、工具:深描现实与连接现实的绘画

建筑师与拼凑匠有所不同,他们不能实现真正的边想边做。建筑师从来不直接处理他们思考的对象,而是要通过中间媒介——草图、模型与绘图等。与这些中间媒介打交道占据建筑师的大部分时间,前期“纸上”探索的目的是为最后工作的展开提供充分的界定[18]。但有时对图和模型的处理也可能囿于对工具本身的加工。大部分建筑师对设计的过程十分重视,然而对丰富的建造过程重视程度不足。虽然施工图纸尽可能精确严格详尽,但它只是一个完成态,建筑师初期的一些研究发展的过程,很少能体现在这些图纸上。很多问题只有在建造的过程中才开始浮现,相应的调整也只能在施工现场实施。因而需要在绘图中为后续实施过程中的不确定性留出一定的调整空间[19]。

相较于模型,绘画是Advvt 在整个过程 中都频繁使用的工具,这种绘画方式很难被定义为某种特定的类型,他们常常在不同阶段以过程草图,手绘渲染,拼贴等囊括针对不同尺度,对多种复杂要素之间的关联进行检验和矫正[18]。这仿佛是一种迭代的过程,通过重复的绘制已经发现的内容,将过程中的诸多复杂要素进行深描和叠加,项目的设计策略就诞生了。而对特定设计策略的选择则决定了项目的属性[20]。

相较于卒母托(Peter Zumthor)经常运用炭笔的大面涂抹这类更具物质性的草图绘制方式,在Advvt 的绘画中,常用的元素是线(图7),这往往也与项目的最终呈现和对既存建筑的干预程度相关。在此类项目中,建筑师最常采用的是轻型结构。而在很多透视或轴测图中,这些纸上被颜色所强调的线条在现实中会以及其相同的抽象效果呈现。在 Les Ballets C de la B 办公楼立面改造项目中,建筑师为应对周边复杂的环境,用玻璃表皮将原有的砖墙包裹起来,并在建筑内部切出了交通空间。承重结构,加固结构,空间结构,表皮结构等多个层面的考虑正蕴含在建筑师重复叠加的绘图过程中:由最初体现表皮背后支撑结构和砖、混凝土肌理构成的草图到推敲空间深度和玻璃开启方式的精确绘图,这些叠加形成的简单线往往包含了多种因素的复合(图8)。相比大面积涂抹塑造的物质感,这种以线为主的表达从整体上建立了一种框架和留白,建筑师将自己的设计停止于某一个深度,给后续工序留出一定弹性并控制误差产生的范围。对比最终效果的绘图与建成项目可以发现,建筑师的绘图只是暗示了众多结局中的一种可能走向而非全部。图纸中那些线条可以被转化为一种与复杂建构方式的对话,而无需在发生意外时将方案推倒重来(图9)。他们认为体力劳动者和艺术工作者具有同等的地位——能够握住铅笔,刷子或铲子——这两者都是建筑师的原型,都为项目本身贡献了创意。而绘画本身应该涵盖思维活动和建造活动,它们将不再局限于纸张,而应以涂料,木材,混凝土以及任何可以得到的材料制成[21]。建筑师首先画出了线条,而后木匠,泥瓦匠和其他工人来继续用他们手头的工具和材料来填补这种空白,通过一种正确且复杂的拼装将项目完成。这种不同人群共同完成一个作品的方式,体现了很强的集体造物的特征,这种拼凑并不局限于物件,而是建筑师通过一定的媒介与现实发生联系,为其他的“造物者”绘制底图,所有的参与者共谋,各自发挥积极性实现对项目的共同创作。事务所合伙人维尔德讲述的一个关于索尔·莱维特(Sol Lewitt)[22]壁画的故事可以解释这种共同创作:在装修中,索尔·莱维特的壁画因被挖出了藏门铃的缺口并被连上了电线而被亵渎,但建筑师并不将此看作艺术的牺牲,他认为正是壁画将电工引导到墙的特定位置,而门铃的地方正需要在此处,壁画图形本身指向了对自身的破坏[23]。艺术家用笔刷和颜料,电工用锤子、凿子和电钻共同完成了这一“现实的杰作”(图10)。

五、美学的片段性与逻辑的关联性

Advvt 这种拼凑匠式的工作方式形成了一种片段式复杂的美学,但其在解决问题的逻辑层面仍然具有较强的关联性和整体性。他们从来都不是从零开始,其创造力永远不会来自对创意本身的苛求,而是通过密切研究项目的现状与所处语境,只需补充建筑缺乏的东西即可。这是有效的以问题为导向的策略:针对适应性再利用项目的复杂性,同一个操作方式要尽量能解决多个层面的问题,而不同层面的操作尽量服务于相同的关键目标。其中比较有代表性是建筑要素的再用与重构以及“屋中屋”的操作方式。

1.建筑要素的再用与重构

图7:Advvt 精确描绘室内布局的图纸

图8:Advvt的叠加绘图

图9:Les Ballets C de la B 办公楼立面建成效果(左)与建筑绘图(右)的对比(比利时,根特,2005—2008年)

图10:Sol Lewitt的壁画被门铃所破坏

图11:勇敢、稀缺、美丽的代表作品

图12:Twiggy商店项目的室外楼梯

图13:Twiggy商店项目的展厅空间

在前述分析中,建筑师往往出于对预算和使用需求的限制,采用极少干预的方式,更多地去利用并重新关联现有建筑的基本要素,如梁、柱、门、窗、壁炉等,虽然要素本身是可被自由使用的,但是所有要素的拼凑都是为了目标空间的使用和效果服务。对他们来说,任何事物本身都具有巨大的潜力,在无法改善的情况下更需要挖掘或重新评估这种潜力。这种再用和重构的方式在展览“勇敢、稀缺、美丽”(Bravoure Scarcity Beauty)中得到了体现[24],该展览呈现了包括Advvt 在内的来自比利时佛兰德斯地区几个事务所的项目,项目所用的元素通过与实物等大的布展方式呈现。展览体现了不同项目的建筑要素之间以及同一项目的要素之间的潜在联系。如对于设施的加建,通过对比其脱离与融入语境的差别体现对其意义的重构(图11)。通过组合,使其脱离生产时的预设,产生一种奇特的效果。在Advvt 的再利用项目中,这种再用与重构更多的体现了一种实用主义的倾向。在上述Twiggy 商店项目中,原有建筑受到遗产保护规定的限制,外立面的基本格局不能变。建筑师的动作仅限于拆除部分楼板形成展厅;保留壁炉和部分门扇并加建室内外楼梯;用镜面和鲜艳的涂料对个别元素加以强调。如果按照保护规定,在外立面挂轻钢结构楼梯是常见的方法,但Advvt 直接将原立面复制偏移形成楼梯的外立面,楼梯的边界与窗洞交错形成了一系列碎片化的窗(图12);在内部展厅,拆除形成了通高的空间,一二层的壁炉、门和墙裙等装饰构件被保留。这内外两处的建筑元素形态没有本质变化,但属性却被设计者改写,前者位置与新楼梯平台形成的新标高叠加,改变了人向外看的视角,甚至直接参与组成了栏板;后者则融入整个吹拔空间的洞口布局中,构成了景框的一部分,壁炉构成了吹拔空间中与洞口相似的装饰要素,加强了展厅作为公共空间的吸引力(图13)。这样一种利用历史元素的方式与后现代的历史主义建筑语言不同,Advvt 无意去探究其文化符号的含义,他们利用的也并只是历史或古典,还包括对国际式或现代元素的无差别重构,这些都取决于材料是否可得与项目的限制条件[25]。对这些要素的本质和真实性追问已经退居次要的地位,如何加以利用并满足预算成为重点考量。这种直面现实的操作增强了实用性:这些元素的解构和挪用看似随意,但却都积极参与构成了新的功能,建立了一种服务未来使用的关联性。

2.“屋中屋”的操作方式

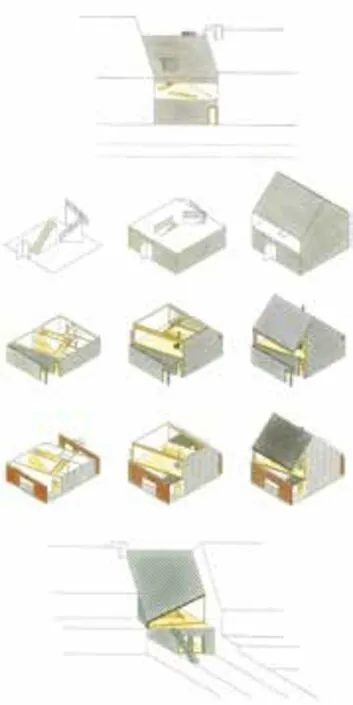

在一系列内部翻新的项目中,既要对内部设施的进行重组以适应可持续的目标和新的功能需求,同时也要考虑这种新功能可能与外部环境产生的矛盾。建筑师逐渐发展出了一种“屋中屋”的操作方式,“屋中屋”在形式上有多种可能性,且可以切实关联多个层面的诉求,具有一种整体性。例如在韦布兰德布鲁格住宅项目(Verbrande Brug)中,建筑师将一层旧车库变为二层住宅。主要操作包括:将正立面与背立面墙体保留;新建住宅体量扭转一个微小的角度退缩于旧立面之后,卧室等私密的功能被置于一层,起居厨房等开放功能被置于二层(图14)。新藏于旧之中,体量的扭转只有在近处才能被察觉,呈现了一种惊喜的体验,在城市层面实现了与周边建筑协调(图15)。在建筑层面,扭转创造了灰空间,一方面营造了向街道过渡的层次;另一方面借助于既有建筑的表皮,形成对一层私密空间的保护。此外,檐下空间也能够遮挡夏日的阳光直射同时允许冬日的阳光进入室内。新体量的二层运用大面积玻璃创造了景观性,而这种景观性同时也被向灰空间加建的阳台所强化。虽然在几层皮之间容纳了各不相同的设施和结构,使得每个空间看起来有些复杂,但“屋中屋”的操作却在整体上实现了一种整合。

图14:House Verbrande Burg“屋中屋”策略的演变(比利时,赫林贝亨,2013—2016年)

图15:House Verbrande Brug室外与环境的关系(比利时,赫林贝亨,2013—2016年)

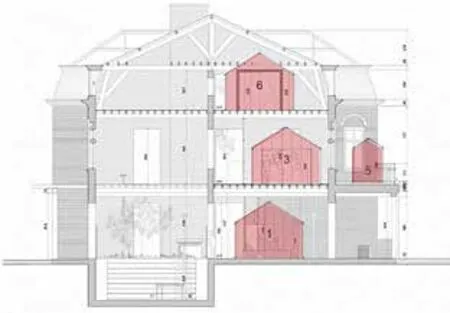

而在精神病学中心大楼改造项目中(Caritas),设计师面对的是拆到一半的废墟,这一建筑被改造为服务于病人和访客的公共花园,以便进行各种医疗护理所需的开放性活动[26]。如何将一个看似不太友好的封闭消极的废墟改造为吸引人的公共空间成为一种挑战。建筑师首先,将门窗打通,在大楼内部用轻型结构进行加固,依据大楼既有的空间结构将大楼拆分成一个具有多种空间形式的“广场”,并覆盖以玻璃屋顶,在较大空间的部分拆除现有腐朽的楼板形成通高的广场,在较小的空间部分嵌套类似温室的6 个玻璃盒子:如图1 号、3 号、6 号分别应对不同功能 (图16)。这些盒子基本上是原有建筑的屋顶体量的缩影(图17)。这一措施首先是出于对周边遗迹的尊重,更是对患者和访客两个群体行为习惯的关照。现有项目的利益相关者在项目推进过程中都参与了积极的讨论:病人对安全感的要求催生了这种物理边界明确视觉边界通透的温室空间;旧建筑与温室盒子之间的模糊的灰空间反而受到普通访客的青睐。此外,原有建筑的内部变成了外部,充满了各种植物和阳光,封闭的温室盒子的置入加强对外部性的感知,减少了较为封闭的边界对公共性的削弱。

除此之外,这种操作方式还具有可持续性的意义。维尔德曾表达了对实际的空间边界和被感知的空间边界之间多重关系的兴趣——感知的空间并非是实际的空间,这体现为对节能的考虑。通过减少能源需求和减少表面积而又不损害对空间的有效感知,而能源需求的减少也导致了材料使用的减少[27]。“屋中屋”的操作方式形成了“外部房间”。通过营造有外部房间感的空间,人的感知超出了其实际可用表面;通过建立可调控的层增大或减小空间,用作室内气候控制。一般人们可以根据季节改变生活空间:在冬天撤回房屋的一小部分,并在夏天扩大。例如在Rot-Ellen-Berg 项目,建筑师用玻璃在室内营造出了一个类似温室一样的空间,这个空间刚好可以吸纳冬季摄入的阳光变成温室,形成气候边界,而在夏季则可以打开扩大空间。在透明界面与原有建筑边界形成的层之间可以减少保温材料的使用,从而实现可持续性。

六、结语:拼凑作为一种关联

从上述分析中,可以看出Advvt 在处理既存建筑再利用这一复杂命题时,通过拼凑的方式在态度、工具和策略上实现了对现实的关联。虽然艺术品质不被作为首要目标,项目本身往往呈现一种碎片化的美学特质,但作为对项目多重限制要素的积极回应,在解决问题的逻辑上是有效且整体的。这种实用主义的工作方式不但在可持续性、经济性上具有示范作用,对当今建筑师的如何关联专业与非专业,设计与建造等也有一定的启示。

首先,作为一种有节制的创造,Advvt的再利用实践体现了实现文化、经济和可持续多方共赢的可能路径。虽然拼凑匠是一个极具创造力的角色,但他的创造力限于他可得的有限资源。对于建筑师来说,这种限制也体现为自我节制。这与从事某种特殊技能的工程师相比有很大不同。工程师对通用规则质疑,而拼凑匠处理一系列的奇怪的人类文明的遗留物件[28]。虽然也关注工具技术和资源,但工程师总是在努力突破某种文明状态施加的限制,而拼凑匠出于直觉或必要性将这种边界突破的尝试束之高阁[29]。这种不稳定、临时的充满冲突的美学特征正体现了一种自组织的建造,保证素材都来自于语境,结果能够被周遭人群认同和理解,并促成了一种缓慢的形制演化。拼凑匠经常运用随处可见的常规材料或旧材料,其整个过程的低技性也减少了周期和能耗。

其次,Advvt 建立了一种参与式的框架,关联使用者和建造者等多重角色,使他们也发挥积极作用,这是建筑师社会责任的体现。可能在Addvt 看来,拼凑不改变物件本身的性质,与仓库中堆放的材料相比,它们仅仅是排列方式不同。这意味着干预本身是可逆的:当前再利用不过是众多次再利用中的一个环节。在当前改造完成后,仍会有使用者对其进行再创造,因而干预本身也应是对使用的尊重和留白。与其说Advvt 在实现新旧对话,倒不如说是他们实现了新旧的交织。由于是交织,建筑形式被弱化。在这样一种过程中,拼凑的方式实现了一种共谋:建筑师搭建参与式的框架,如利用容错的结构仅仅在关键部分干预,并不加掩饰这种干预,形成某种日常的装饰融于使用中,奠定了生活本来的杂乱基调,给使用者以真正的自由。从这个意义上说,这些建筑始终被认为是“未完成的”。这种参与式框架作为推动项目走向的决定要素,更像是一种策展,将所有具有个性的作品置于共同的主题之下。看似由匿名的拼凑匠完成的建筑作品背后,建筑师依然作为重要担当。

图16:精神病学大楼改造项目剖面(比利时,梅勒,2015~2016年)

图17:精神病学大楼改造项目的玻璃盒子(比利时,梅勒,2015~2016年)

最后,Advvt 的再利用实践凸显了建筑师专业性中“非专业”特质的可贵,这种非专业带来的不完美,更接近建造的本质。工匠作为专业性的代表,体现了建筑师的专业部分;修补匠作为非专业的代表,则体现了建筑师非专业或跨专业的部分。工匠本身掌握着专业技术知识,通过不停的重复和精炼,处理同类业务的能力逐渐纯熟。相比之下拼凑匠每一次总是在不同的限定条件下进行工作,相当于并不精通某种特定的技术或知识。他通过不停的试错寻求能够最好匹配特定项目的解决方法,这更像是自学人士。建筑师在与其他非专业人士打交道的时候常常需要一些约定俗成的社会知识,虽然这种“非专业的”知识不可证明有时也并不科学真实,但这就是社会现实的一个部分[30]。建筑师需要将自己放到一个非专业的位置,以一种陌生的视角重新看待既存建筑。通过改变使用专业知识的惯性实现与非专业人士的沟通,建筑师相当于创造一种运算符[31],将服务于共同目标的要素关联起来。虽然从专业性的角度,这些组合的产生虽并非是基于建筑学本身的形式追问,但其朴素性和简陋性其实是对民间旧屋翻新传统的一种回归和再诠释。在这样一个层面,建筑师应该与建造行为之间建立更直接的关联。这种关联并非体现在建构的精密、优雅及其文化意义,而是深入建造过程,面对一切的意外和反常。Advvt 的建筑仿佛充满了错误和即兴,但这些缺陷是人类所有集体创造物的特征,体现了建造的真实性和普世人类的共识。

注释

[1] 引自:参考文献[1]第13页.

[2] 引自:参考文献[2]第15页.

[3] 引自:参考文献[3]第49页.

[4] 在全球知识雷锋公众号中,由ETH 硕士张峰推荐的汤姆·艾默生教授“Making Territory”系列课程第三讲中,张峰将bricolage 翻译为拼凑匠,表达拼装和凑合的含义。而在管理学领域同样也有资源拼凑理论的说法,本文在此沿用这种翻译。

[5] 引自:参考文献[4]第11页.

[6] 引自:参考文献[5]第19页.

[7] 引自:参考文献[6]第16页.

[8] collage 一词与bricolage 有词义上的交叠,但柯林·罗并不强调既有物件的拼凑,他更注重结构的控制。

[9] 引自:参考文献[7]第46页.

[10] 引自:参考文献[8]第15页.

[11] 引自:参考文献[9]第75页.

[12] 引自:参考文献[10]第15页.

[13] 引自:参考文献[11]第108页.

[14] 引自:参考文献[12]第47页.

[15] 引自:参考文献[13]第65页.

[16] 引自:参考文献[14]第35页.

[17] 引自:参考文献[15]第123页.

[18] 引自:参考文献[16]第175页.

[19] 引自:参考文献[2]第15页.

[20] 引自:参考文献[17]第9页.

[21] 引自:参考文献[19]第18页.

[22] 索尔·莱维特是全球著名的观念艺术家,以大型壁画著称,在创造中遵循严格的规则操作几何形体,其作品具有很强的极简主义色彩,虽然其本人反对这种风格。

[23] 引自:参考文献[2]第15页.

[24] 引自:参考文献[20]第11页.

[25] 引自:参考文献[21]第122页.

[26] 引自:参考文献[22]第52页.

[27] 引自:参考文献[23].

[28] 引自:参考文献[5]第19页.

[29] 引自:参考文献[5]第19页.

[30] 引自:参考文献[5]第24页.

[31] 引自:参考文献[5]第16页.