1970 年以后欧美建筑再利用的学术发展概览

2020-02-24吴美萍WUMeiping

吴美萍 WU Meiping

一、建筑再利用背景回顾

在人类历史上,建筑再利用自古有之,如:文艺复兴时期,大量文物古迹被改造赋予新功能;法国大革命期间,大量的宗教建筑被改造赋予工业或军事功能……当然,这些对旧建筑的再利用是在保证结构安全的前提下基于当时社会的实际需求而展开的,主要是从功能和经济方面考虑,谈不上遗产保护的考虑。

欧洲学者对历史建筑再利用的理论思考始于19 世纪中叶,以法国建筑师欧仁·艾马纽埃尔·维奥莱-勒-迪克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,1814—1879)为代表,他提出:“保存建筑的最好办法是为它找到一个功能,然后通过修复以满足新功能所需要的所有条件”[1]。维奥莱-勒-迪克的观点受到英国遗产保护专家约翰.拉斯金(John Ruskin,1819—1900)和威廉.莫里斯(William Morris,1834—1896)的强烈反对,他们认为“古代那些伟大美好的建筑是不可能被修复的,就像人不可能起死回生一样”[2]。20 世纪早期,奥地利学者阿洛伊斯·里格尔(Aloïs Riegl,1858—1905)认为存在这两派对立观点的缘由需归咎于各自对文物古迹的价值认识不同,里格尔提出了一套关于文物古迹的价值评估体系,他把文物古迹的价值分为纪念价值(年代价值、历史价值和有意识的纪念价值)与当今价值(包括使用价值、艺术价值和新价值)。[3]里格尔将使用价值纳入评估系统,一定程度上说明他认为历史建筑的再利用是现代保护的内在组成部分之一。

二次世界大战后,欧洲建造了大量的现代新建筑,大量传统建筑被拆除,在此大背景下,社会开始关注不同类型的旧建筑保护问题。自20 世纪后半叶,历史建筑的保护和更新改造成了欧美建筑师工作的重要组成部分之一。自1970 年代,建筑再利用成为许多建筑和保护国际会议的重要议题。1972 年,《建筑评论》有一期专刊专门讨论旧建筑的新利用问题[4],列举了不同国家的相关实践性案例,后来在此基础上,《旧建筑的新利用》(New uses for old buildings)[5]一书于1975 年得以出版,该书在《建筑评论》专刊基础上加进了70 余处再利用方面的案例。1977 年,两次关于旧建筑新功能主题的论坛在英国格拉斯格和美国华盛顿两地召开[6],后来都有相关书籍出版。[7]

自1970 年代末,不同学者开始对历史建筑再利用问题进行理论研究,不同高校也开始尝试在建筑学科下开设关于建筑再利用的相关专业课程。在研究、教学和实践过程中,先后出现了不少与再利用相类似的专用名词,如重塑(Remodelling)、改 装(Retrofitting)、适 应(Adaptation)、转型(Transformation)、转换(Conversion)、整修(rehabilitation)、翻新(refurbishment)、适应性再利用(Adaptive Reuse)、可持续性再利用(Sustainable Reuse)、共同演变式再利用(Co-evolutionary Reuse)等,这些专用名词为建筑和遗产保护领域所用,从不同角度体现了不同学者的观点。基于过去几十年的研究、教学和项目实践,近几年有学者提出建筑再利用已经逐渐发展成为一门专业,并开始尝试再利用专业方向的硕士培养。

要更好地理解西方建筑再利用的历史发展过程,结合其建筑教育历史发展来看则能从另一个角度帮助我们在更大的社会时代背景中更全面地看待建筑再利用问题。西方建筑教育历史一直以来的目标是培养符合时代需求的理想建筑师,不同时代对理想建筑师的要求也不尽相同,比如,19 世纪后半叶至20 世纪初,要求建筑师能够对文物古迹进行研究分析并能开展建筑遗产修缮工程,这也是意大利著名建筑教育家和建筑遗产保护家卡米洛·博伊托(Camillo Boito,1836—1914)认为那个时代建筑师与工程师的差别所在[8];自19世纪末开始的现代主义建筑思潮则引发了后来建筑教育的巨大改革,其时的建筑教育开始注重培养有创造力的建筑师,建筑师们旨在通过具有独特性和创新性的建筑设计方案建造举世瞩目的杰作并能够从现有环境中脱颖而出,这些均在当时的建筑教育中得以呈现[9];到了1960 年代,社会对合理性的追求,使得建筑教育关注理性思维发展,并为空间设计和设计方法实施界定了科学定义的质量标准;而在20世纪70—80 年代,建筑的社会和文化层面成为影响建筑思维的主导价值,建筑教育开始考虑不同环境和文化语境中的建筑质量概念,人文情怀开始影响建筑教育,使得不同文化的差异得到尊重并从而促进了批判性思维;进入1990 年代,原本面向文化的建筑逐渐转变为面向个体的建筑,这种态度转变使得建筑教育面临更多选择,开始注重通过教育建立每个学生的个性建筑语言。[10]

发展到今天,建筑教育的课程设置一直在不断演变,但其目标一直未变,即是培养符合时代需求的理想建筑师。自1970年代开始,欧洲地区新建建筑活动大幅度减少,建筑师队伍却日益庞大,面对日益收缩的新建筑市场,建筑师就业需要寻找新的出路,大量现存旧建筑的改造再利用和遗产类建筑的保护工程无疑为建筑师提供了新的就业途径。在此背景下,旧建筑再利用问题开始被作为专题研究,建筑遗产保护开始专业硕士教学都是对社会时代大需求的一种回应。

当今欧洲关于建筑遗产保护教育主要有两种方式:一种以比利时和北欧国家为代表,开设高级保护专业硕士培训以讲授包括建筑历史文献分析、现状测绘、精密的结构和材料分析、保护理论、保护法律和管理制度下的决策制定等方面的课程,旨在帮助有经验的工程师、建筑师、策划师等具备历史建筑保护的专业知识;另一种是以意大利为代表,将建筑遗产保护的相关课程从一开始就纳入到建筑学、城市设计、建造工程、景观设计等学科的课程设置中,使得学生从一开始就有机会面对遗产保护命题。[11]这两种方式的建筑遗产保护教学与建筑教育时有交叉,但各自均有其侧重点和特定目标。

如今,在有着高人口比例建筑师的欧洲国家,解决建筑师就业问题[12]已经成为当今建筑教育界的一个关注热点,而建筑遗产再利用和保护工程无疑能够提供更多的就业机会,同时,日益成熟的建筑遗产保护教学也能够帮助建筑师更全面地去理解建筑再利用问题,这些均促进了欧美各高校建筑学院和建筑遗产保护专业在其教学中对建筑再利用研究和教学的思考和重新定位。

二、理论研究:两个领域

关于再利用的问题,在城市更新、工程学、可持续发展和经济学领域都有讨论。

在建筑领域,自1970 年代至今的再利用理论研究主要可以分为以下几个方向:(1)类型学——分不同类型建筑讨论再利用;(2)技术派——将旧建筑再利用作为一个技术问题来看;(3)建筑策略——关注重要旧建筑实现新功能转换的过程和设计策略;(4)室内设计——注重从室内设计角度出发探讨再利用。

在遗产保护领域,虽然自维奥莱-勒-迪克开始就有讨论,但之后由于建筑遗产保护界的长期讨论焦点是保护和修复之间的取舍,对于建筑遗产再利用问题并没有如建筑领域发展出几个研究方向,直到近几年才有学者专门从遗产保护角度开始对建筑遗产再利用问题进行理论方面的研究,主要分为适应性再利用、可持续性再利用和共同演变式再利用这几个方向。

1.建筑学领域

建筑学领域关于再利用理论研究的几个方向各有优缺,类型学主要是从原有功能出发,但再利用过程中未必能完全跟着原有功能分类来操作,如有些工业建筑可以改为民用建筑,因此类型学如何分类是一直在变化的,如下文介绍的现代主义建筑再利用硕士培养课程,就是基于此类建筑在再利用过程中与传统建筑遗产面临的问题有着本质上的区别;技术派和早期的室内设计派往往则是将旧建筑作为一个外壳或者容器来进行改造,往往会导致在欧洲各地盛行的立面主义(Facadism)[13]而广受建筑遗产保护学者的诟病,近几年的室内设计派则开始注重旧建筑的“软价值”和保存其所承载的文化记忆并考虑如何进行对应的改造设计;建筑策略方向则往往更注重设计理念在旧建筑改造设计中的应用和拓展,往往是建筑师们的实验项目所在。

在实际的建筑再利用项目操作中,往往同时涉及原始功能定位、技术问题、再利用的社会影响和长期效应等方面,因此需要基于类型、技术、建筑、室内和社会等多方面因素进行综合策划和评估,这几个方向的理论研究是不同学者从其中某一方面进行深入探讨而总结的理论思考,但在实际操作中问题都是综合性的。

1.1 类型学方向

根据目前掌握的文献资料,最早关于类型学的学术专著是于1975 年由罗马尼亚建筑师谢尔本·康萨库斯诺(Sherban Cantacuzino,1928-2018)编撰出版的《旧建筑的新利用》,该书后来于1989 年修订出版,书名更改为《重新架构:旧建筑/ 新利用》(Re-architecture:Old Buildings/new Uses),在原有基础上加进了更多的案例研究[14];作者在1980 年还出版了《保护旧建筑》(Saving Old Buildings)一书[15]。

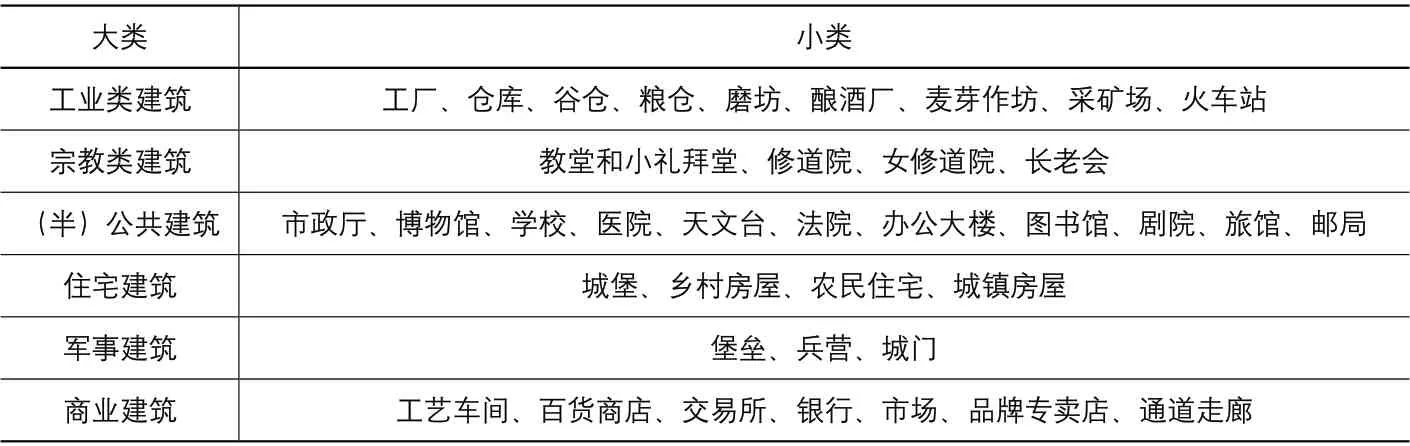

康萨库斯诺将旧建筑分为六大类,每类下面又有若干小类(表1)在一定程度上呈现了建筑遗产种类的分类。后来其他学者则在此分类下对某些类型的旧建筑再利用进行了深入研究,如比尔·普列佛(Bie Plevoets)和科恩拉德·范·克雷姆普勒(Koenraad Van Cleempoel)对购物商场再利用的研究[16],卡罗利娜·迪·比亚斯(Carolina Di Biase)和托马斯·高曼士(Thomas Coomans)等学者对宗教建筑遗产再利用的研究[17][18][19]以及众多学者对工业类建筑的再利用研究等。

此外,也有学者,如:阿尔弗雷德·菲舍尔(Alfred Fischer)和肯尼斯·鲍威尔(Kenneth Powell),则是按当代使用功能对旧建筑进行分类,分为住宅、文化(博物馆和展览馆,图书馆,剧院)、教育、零售、办公楼、休闲、医卫、宗教、军事及混合功能等不同类型[20][21]。相对于前一种分类,此种分类则是强调建筑的现当代可能功能和干预措施,而不太重视建筑物历史方面。

1.2 技术派方向

有学者将建筑再利用看作是一个技术问题,出版专业手册以专门介绍如何改造旧建筑以满足新功能,其中,以大卫·海菲尔德(David Highfield)为代表,他于1987 年出版了小册子《旧建筑的更新和再 利 用》(Rehabilitation and Re-use of Old Buildings),该书第一部分将旧建筑分为民用建筑和非民用建筑进行讨论,阐述了旧建筑更新相对于新建筑的优势,第二部分则就旧建筑的防火、热性能、声学性能、防湿性、冷凝性和防止木材腐朽等方面提出了应对措施,并结合实际案例进行解析。[22]此后该书被重新修订了几次,涉及的技术问题也有所增加,主要提及的关于旧建筑再利用的技术问题包括:承重结构(框架——木结构/钢结构、楼层、墙体、屋顶、加固基础),建筑围护结构(内表面、新楼层、立面、可及性),舒适性、安全性和节能型(耐火性、热性能、声学性能、防潮防湿、室内空气质量)等方面。[23][24]此外,詹姆斯·道格拉斯(James Douglas)在其书《建筑物适应性》(Building Adaptation)中也就旧建筑再利用的一系列技术问题展开了讨论[25]。

这两位学者都有关注旧建筑的保护问题,但更多时候他们只是将建筑作为一个外壳或者容器来看,对建筑遗产和保护方面的关注非常有限。除了这两位学者,也有其他学者提出旧建筑再利用需要综合不同学科的专业知识才能得以解决,如建筑、规划、保护和工程等不同学科。[7]

1.3 建筑策略方向

关注建筑策略方向的学者重在强调旧建筑实现新功能转换过程的设计策略。早期的代表有菲利普·罗伯特(Philippe Robert),他提出了因再利用而产生的七个转换设计概念,包括:内部建造(Building within)、上方建造(Building over)、周边建造(Building around)、沿线建造(Building alongside)、残余材料的回收利用(Recycling materials of vestiges)、新功能的适应性(adaptation to a new function)、建造成某种风格样式(Building in the style of),并从七个方面列举了从古代到后现代不同时期的案例实践。[26]

在此基础上,不同学者对不同设计策略进行了界定,如格雷姆·布鲁克(Graeme Brooker)和莎莉·斯通(Sally Stone)界定了干预式(Intervention)、嵌入式(Insertion)和设施安装式(Installation)的设计策略。[27]约翰尼斯·克莱默(Johannes Cramer)和斯特凡·贝瑞特林(Stefan Breitling)提出了建筑表达和设计策略,他们认为建筑表达需要表达干预措施的美学性,设计策略则主要指物理性干预和对建筑所作的改动部分,他们界定了现代化式(Modernization)、 适 应 式(Adaptation)、替换式(Replacement)和矫正维修式(Corrective maintenance)的设计策略。[28]弗兰克·彼得·杰格(Frank Peter Jäger)则界定了添加式(Addition)、转型式(Transformation)和转换式(Conversion)的设计策略,并编写了关于现存建筑的新旧设计手册。[29]

康萨库斯诺的旧建筑分类 表1

1.4 室内设计方向

这个方向源自于二战后对某些重要文物古迹类建筑改造成博物馆的做法,从1970 年代末就有讨论,只是当时更多被称为博物馆学式的再利用改造。近10 余年,经过不同学者的研究和实践逐渐成为再利用理论的一个方向,其代表有格雷姆·布鲁克、黄莉莉安(Liliane Wong)、莎莉·斯通等,他们均认为旧建筑再利用最重要和最有意义的因素是原始建筑及其携带的“软价值”(历史、社会、文化、美学、精神和宗教等价值),着重从室内设计策略角度强调物理干预的不同措施,其中,布鲁克注重室内空间的重塑(Remodelling)[30],黄莉莉安则强调通过再利用以延续旧建筑的生命[31],而莎莉·斯通则重视旧建筑所承载的物质性和非物质性价值,强调通过再利用对旧建筑所承载的文化记忆进行保留和传承[32]。

2.遗产保护领域

相对于建筑领域,遗产保护领域面临的问题往往更为复杂,因此更需要综合性的思考和定位,建筑遗产再利用改造设计中,往往需要提前考虑再利用设计改造可能会带来后期持续的微环境(温湿度、光照、通风等)变化,而这些变化有时候对遗产本体保护是致命的,因此对于遗产类建筑的再利用改造设计,必须从解决单一问题的改造设计发展成为能够实现遗产的综合保护、可持续性保护以及随自然、社会环境变化而共同演变式保护的综合设计。基于此,遗产保护领域几位学者提出的适应性再利用、持续性再利用以及共同演变式再利用可能显得更全面一些。

2.1 适应性再利用

1995 年斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)对适应性再利用的概念进行了深入讨论,指出技术、时尚和资金是促进适应性再利用的三大主要原因。布兰德所提的适应性再利用概念主要针对现存建筑的,并不是专门针对遗产类建筑的。[33]适应性再利用后来经常被室内建筑师、建筑师、工程师和城市设计师所用,直到近10 余年,才有学者将其用于遗产保护领域,其中,以比耶·普莱沃茨(Bie Plevoets)和科恩拉德·范·克雷姆普勒(Koenraad Van Cleempoel)为代表,他们提出历史建筑的适应性再利用应兼顾建筑学和遗产保护学两者特点和优势发展成为一门独立学科(图1),在其主导下,比利时哈瑟尔特大学的建筑与艺术学院开设有此专业方向的硕士培养课。

也有学者提出建筑遗产的适应性再利用在城市更新和保护方面起着重要作用,通过延长对遗产建筑物的使用、回收利用材料而减少成本、创造空间等方式,可以保留历史城市中具有历史意义的地方并延续日常的生活方式。[34]还有学者认为布兰德所指出的对现存建筑进行适应性再利用的三大原因对于当代建筑遗产的适应性再利用的相关决策制定也至关重要,建筑遗产保护的首要任务是保护其遗产价值,在建筑遗产适应性再利用实践中,关键是要在不损害其遗产价值的前提下对建筑遗产进行技术升级。[35]

2.2 可持续再利用

如今有很多学者开始提倡建筑遗产的适应性再利用,但卡罗利娜·迪·比亚斯(Carolina Di Biase)认为这一类实践更多只是将建筑遗产作为一个空外壳,认为其空间布局和内部设施是可以随意重新进行设计安排的,这些做法有时候会取得完全相反的效果,如导致立面主义等,或者说很多时候所谓的适应性再利用只是存在于保护和拆除之间的一个消极平衡做法,而这些都无疑与建筑遗产保护要求相违背。

基于此,比亚斯认为可持续性再利用比适应性利用更适用于建筑遗产保护领域,因为建筑遗产在面临再利用问题时,一方面需要考虑新功能与原始结构、空间和价值相融合;另一方面也需要回应当今的社会需求,因为建筑遗产必须要为社会服务,其理想的新功能必须像建筑遗产本身一样独特。比亚斯以宗教类建筑遗产为例探讨了如何立足于当下社会进行可持续性再利用的问题。[36]

图1:建筑学、保护学与适应性再利用关系和历史演变图

此外,还有不同学者探讨了不同类型建筑遗产的可持续再利用问题,如安东尼达·圭达(Antonella Guida)等学者探讨了现代主义建筑遗产的可持续性再利用问 题[37],还有学者对公共遗产建筑的可持续性再利用问题进行了探讨[38],这些学者都更侧重于从节能环保和可持续发展角度考虑问题。

2.3 共同演变式再利用

近年斯特法诺·戴拉·托雷(Stefano Della Torre)在适应性再利用和可持续性再利用的基础上更进一步提出了建筑遗产再利用的共同演变式策略。在他看来遗产保护不应该仅仅是一个单独事件或一个单独项目,而是一个不断演变的过程,保护必须通过长期战略才能得以实现。[39]他借用了生物学中的适应性和共同演变概念,提出在适应性过程中,事物不会对环境造成影响,而在共同演变过程中,除了事物本身产生变化,环境也会受到事物存在的影响随之一起改变。他认为随着世界循环经济的发展和可持续发展体系的建成以及遗产保护概念的重新界定,建筑遗产再利用的整个决策过程会变得更加复杂,不再是仅仅取决于再利用和重建之间的投资对比,而是应该从长远角度来看并在整个再利用进程中考虑社会、文化和环境因素。再利用的设计师无法控制未来将要发生的事情及其演变过程,但共同演变式再利用的思路无疑能为他们提供参考,使得他们有责任控制在未来共同演变进程中再利用项目设计和管理的灵活程度。他强调共同演变式再利用的目标是尊重场所精神,通过调研丰富其方法和阐述,从而提升场所的复合性和多样性。[40]

三、教学设置:两种形式

现今欧美很多高校的建筑学和遗产保护学里都开设有关于建筑再利用的专业课程。

以2020 年建筑学科全球排名前十的高校为例,其中8 所高校的建筑学院都设有专业课程,如:麻省理工学院(MIT)建筑学院在其建筑设计课程中就有专门一个主题关于“建筑重新定位:高性能适应性再利用墙体的设计和建造”[41],荷兰代尔夫特理工大学建筑与建成环境学院针对建成环境专业的本科生开设有课程“管理建筑适应性:可持续的方法”[42],哈佛大学设计研究生院于2020 年春季开设有“保护和适应性再利用课程”等。各高校关于建筑再利用专业课程的侧重点也各有不同,如:麻省理工学院是基于应对气候变化影响和纽约市采用《纽约市节能法》中严格规定对纽约现存建筑进行改造而开设,代尔夫特理工大学则是基于循环经济学和可持续性这两个关键词而开展,哈佛大学则是从遗产保护角度介绍了建筑遗产适应性再利用案例。

此外,在很多高校遗产保护学科中也设有建筑遗产再利用的专业课程,如:美国俄勒冈大学建筑与环境学院历史保护硕士的重点领域课程有适应性再利用设计和适应性再利用导则这两门课,荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学住房和城市发展研究所的“城市遗产战略”专业硕士[43]开设有适应性再利用的专业课程,新西兰奥克兰大学为期两年半的城市规划和遗产保护硕士培训项目在第二学年开设有“诊断和适应性(Diagnosis and Adaptation)”课程等。

建筑学科开设再利用相关的课程最早始于1970 年代末(如意大利米兰理工大学),早期建筑学科下的再利用课程主要偏向于对旧建筑的内部改造设计而并没有太多从建筑遗产保护角度出发。早期遗产保护学中很少有专门涉及建筑遗产再利用的课程,后来随着对遗产保护概念的重新界定、遗产范畴的不断扩大以及气候变化、社会经济等诸多外在因素的影响,在很多遗产保护学专业中也开始开设关于建筑遗产再利用的专题讨论教学和研究,如:比利时鲁汶大学雷蒙·勒麦尔国际保护中心近几年有专门讨论宗教建筑遗产再利用的专题。

从1990 年代开始,部分高校的建筑学科开始开设现存建筑再利用专业方向的硕士培训课程,如英国曼彻斯特大学的“建筑的延续性”专业硕士;自21 世纪开始,部分高校的建筑学院、设计学院或艺术学院也开始开设适应性再利用的专业硕士。

可以说,不同国家关于建筑再利用的专业课程或者专业硕士培训项目均为结合本国建筑教育传统和特长、所处城市的历史保护需求以及主导学者的专业背景等诸多方面因素而各有特色,如:意大利米兰理工大学由于其将保护学纳入建筑学教学的传统和建筑教育自身的优势,其开展的建筑再利用专业课程兼顾了建筑和保护领域的特长;美国罗德岛设计学院开设的关于适应性再利用专业硕士延续了其在艺术设计方面的专长,比利时哈瑟尔特大学开设的适应性再利用专业硕士则由于其主导学者的背景兼顾建筑设计和建筑保护使得其教学中融合了这两块的优势;英国曼彻斯特大学关于“建筑的延续性”专业硕士则是充分结合建筑学院的教学优势和所在城市曼彻斯特的大量建筑遗产改造需求而应运而生;欧盟关于现代主义建筑再利用的硕士培养项目则是旨在应对欧洲各国在现代主义建筑保护和再利用方面面临的挑战和问题建立一套适用于欧洲地区的现代主义建筑再利用教育框架。

1.建筑再利用专业课程——以意大利米兰理工大学为例

在建筑学教学中纳入建筑遗产保护课程是意大利建筑学院的传统,米兰理工大学自1863 年成立以来,在其建筑学院一直开设有建筑保护课程。关于建筑再利用的课程教学,则要从其二战之后开设的博物馆学相关课程谈起。二战后,在处理单栋重要遗产类建筑层面上,现代建筑的语言和系统改变了旧建筑的内部布局,在新的博物馆空间组织中,现代性的影响也体现在从藏品中选出最重要的艺术品进行展示以突出其独特个性。意大利建筑师为了应对二战后博物馆设施复兴所带来的挑战,往往给旧建筑赋予“新”生命,从而使得“新旧关系”不再仅仅是建筑保护界面临的问题。

米兰理工大学从战后至今一直开设有关于博物馆学的相关课程,在此基础上又进一步拓展出了“室内设计”课程和专业方向。如:1977—1978 学年,开设有“建筑遗产的创新和重新利用传统”(the tradition of innovation and re-appropriation of the built heritage)课程,旨在解决现有建筑遗产的再利用问题,并鼓励从历史层面去理解文化资产;后来又开设了“从所谓的修复到对建筑遗产的重新利用”(From socalled Restoration to the Re-appropriation of the Built Heritage)课程,关注建成环境的正确利用问题,将建成环境视作为一种文化和经济资产,对建成环境的干预措施包括从维护到改变损毁过程、从开发技术系统以符合现有标准到“严格从属于保护”的规划操作等。

1980 年代,建筑遗产再利用和更新在意大利是很热门的话题[44],学者们旨在从城市规划、建筑设计、建筑技术、建筑保护等学科的不同角度探讨不同技术和管理方法在建筑遗产再利用干预政策和实践中扮演的角色。20 世纪80—90 年代期间,均设有建筑遗产再利用的相关课程,如:20世纪90年代至21世纪在建筑设计系开设有“文化遗产保护和再利用以及木制品保存诊断实验室”(Diagnostic Laboratory for Conservation and Reuse of Cultural Heritage,Observatory on Woodwork Preservation),旨在通过分析遗产结构和材料寻找最合适的干预方式以保证与建筑遗产实现兼容并存的再利用途径。

现今米兰理工大学关于建筑再利用的课程分为:

针对两年制“建筑学——建成环境室内”(Architecture-Built Environment Interiors)专业方向二年级硕士开设的“适应性再利用”专业课程,也是专题工作室(Thematic Studio)的五个专题之一[45],该课程并不是专门针对保护类建筑遗产的,在课程教学过程中则注重建筑工地及其周围环境(特别注意开放空间、室外场所和公众可访问以及满足日常需求的场所)之间的关系处理,要求学生所提供的适应性再利用方案必须解决建筑物内部和外部的相关需求。

针对五年制“建筑工程/建筑学”(Building Engineering/Architecture)学位五年级学生开始的“建筑再利用和保护”(Building Reuse and Conservation)的专业课程,是建造工程/建筑学很重要的专业课程[46](图2),旨在帮助学生深入了解建筑再利用项目的不同过程及其具体问题和关键知识,包括:与新建筑相比旧建筑再利用干预过程的特殊性,分析现存建筑的传统建造技术和诊断建筑损毁的原因,分析现存建筑物及其环境以确定废弃建筑物的预期用途,选择已有和创新的构件和材料进行修缮并保证与现有建筑构件和材料的兼容,对不同干预措施进行分析和预诊断(包括损毁和病理、工程耐久性等)以最终确定遵循相关法规的技术设计,通过分析空间功能、物理环境和所用技术等方面对建筑工程质量进行控制,等等。

除了这两门专业课程外,在针对建筑学、建筑设计、城市设计、建造工程、景观设计等硕士专业学生开设的建筑遗产保护学课程中,也非常注重建筑遗产再利用方面的教学,在最后的课程作业和考试中,如何给建筑遗产找到合适的新功能是考查学生掌握遗产保护知识的重要一方面。

图2:五年制建造工程/建筑学硕士第五年专业课构成(其中红线部分为建筑再利用和保护专业课程)

不仅针对在读硕士,米兰理工大学还曾针对社会工作人员(应届毕业生也可参加)开设关于再利用的工程硕士课程,如:2017 年开设的“临时再利用研究生课程”(temporary reuse postgraduate course), 对象包括不同设计学科的专业人士、应届毕业生、市政技术人员和管理人员等,课程采取多学科综合教学(包括公共艺术建筑设备、城市规划和宣传规划、都市景观、社会设计等学科),旨在解决现有公有/私有建筑以及遗弃和未使用空间的临时使用问题,主要包括:遗弃和未使用空间的不同类型及其潜在报价、受益人口和利益集团、空间的总体使用需求、与特定时间需求的重新整合、短期和长期的重复再利用、搭建临时基础设施和建筑以重新安置长期被遗弃或未完工的地方、空间共享、可能的临时再利用公共政策来巩固和更新这些做法等。[47]并由此定义了新的职业类型,如:再利用中介、再利用促进人员和管理人员、再利用“情境师”和行动人员以及临时再利用市政技术人员等。[48]

2.建筑再利用专业硕士培养

2.1 美国罗德岛设计学院的适应性再利用专业硕士

罗德岛设计学院(Rhode Island School of Design,RISD)关于适应性再利用专业方向的硕士培养项目有两个[49]:

一年制的艺术学硕士:对象是获得建筑学学士的学生,帮助学生建立在适应性再利用方面的美学、理论和技术框架,从建筑历史和理论角度帮助学生对再利用的理解,提倡对社会和环境负责的态度,并在建筑实践中扩充学生的再利用知识。为45 学分制,通过设计工作室和其他课程关注适应性再利用的实践:第一学期开设有设计工作室、适应性再利用的应用建筑系统、适应性再利用的理论、公开选修课等课程;第二学期开设有适应性再利用原理、适应性再利用设计工作室、适应性再利用研究生研讨会、公开选修课 等课程。

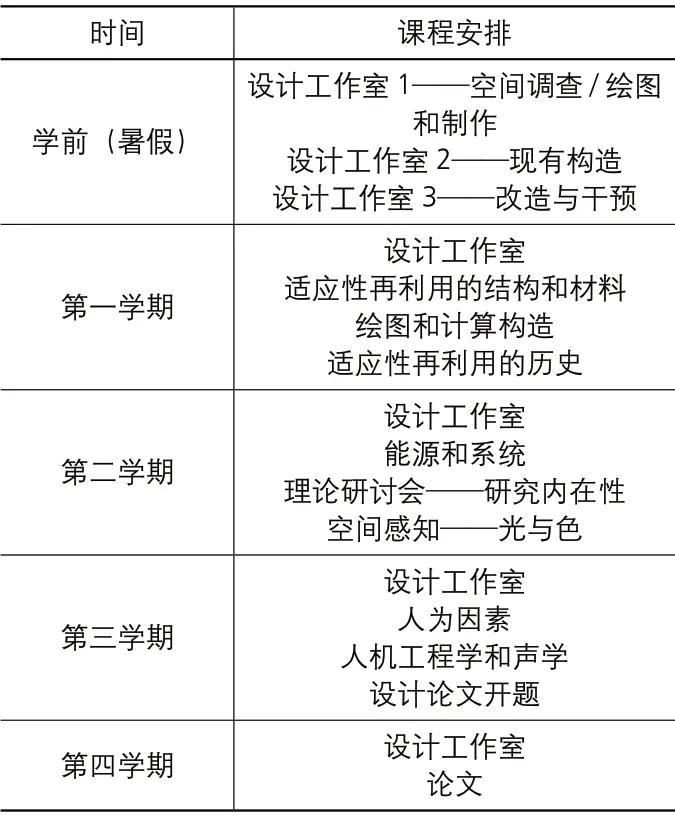

两年制的设计学硕士:强调通过内部干预和适应性再利用来更改现有结构,通过一系列设计工作室和核心支持课程展开,为学生提供了用于理解设计和实现设计的知识体系(表2)。

2.2 比利时哈瑟尔特大学的适应性再利用专业硕士

哈瑟尔特大学(Hasselt University)建筑与艺术学院设有一年制的室内建筑硕士,专业方向是适应性再利用,强调设计方法和通过适应性再利用对建筑遗产进行保护。为60 学分制,具体教学分为三个模块展开(表3):

设计工作室:专注于对现有建筑和场所的研究、改造和改建,在此模块教学过程中尤其关注遗产价值、大气质量、建造细节和空间特征,强调通过手绘、摄影和建模等方法来阅读和理解空间,在此基础上探讨随着空间功能变化而变化的空间含义,并注重探索建成环境的物质和非物质价值;

理论模块:通过历史文献和最新案例研究,让学生了解关于适应性再利用的理论和参考框架,旨在提供一种历史、哲学和艺术方法,以深入了解内部空间和概念的维度,也包括对几个历史文化名城以及适应性再利用项目的现场考察;

硕士论文选题:根据学生背景和兴趣并结合具体项目展开,在实际项目中鼓励学生在充分理解历史建筑价值和保护基础上对现存建筑及其周围环境进行个性化和原创的设计。[50]

罗德岛设计学院两年制设计学硕士课程安排 表2

2.3 欧盟关于现代主义建筑再利用的专业硕士

“现代主义建筑再利用”(Reuse of modernist buildings,RMB)(表4)是由欧盟资助的三年项目,始于2016 年,目标是联合欧洲(及其他地区)各个高校[52]办一个关于现代主义建筑再利用的两年制联合硕士培养项目,对象以建筑学、遗产学、城市规划学本科生为主(硕士生也可以参加),旨在在欧洲范围内建立一套具有共同定义、方法和教学的关于现代主义建筑再利用的教育框架。在教学方法上,该项目综合传统的网上学习模式、现场观摩(如会议和研讨会等)以及在数字建造和建筑整合管理(Building Integrated Management,BIM)方面的创新方法,并回应2013 年以来欧盟提倡的开放教学交流,开发在设计教学领域的远程教学可能性,以开放课程、开放资源和最佳实践教学大纲传递给更多的听众。

目前该项目的第一阶段已经结束,基本明确了硕士培养课程、课程说明、方法、案例手册、远程教学方法等,期间还组织召开了三次“现代主义建筑再利用”国际会议和其他相关主题的研讨会。[53]

2.4 其他

除了以上这三个近几年开展起来的硕士培训项目之外,英国曼彻斯特大学建筑

哈瑟尔特大学建筑与艺术学院室内建筑硕士 (适应性再利用方向)课程设置 表3

学院自1990 年初开始的关于“建筑的延续性”(Continuity in Architecture)专业硕士是国际上开始最早的、最资深的关于建筑再利用的专业培训项目,其源头可追溯至其于1980 年代开设的室内设计课程,1980 年代的曼彻斯特城有很多维多利亚时期的旧建筑被重新改造,加上期间的后现代主义思潮和对文脉主义(contextualism)的关注,均促进了当时建筑学教学的改革,在此背景下曼彻斯特大学建筑学院开始了关于“建筑的延续性”专业硕士培训,延续至今,其学制是两年,所颁学位为建筑学硕士学位。[54]

欧盟“现代主义建筑再利用”专业硕士课程简介 表4

另外,纽约大学(伦敦部)近几年开展的关于“历史和可持续建筑硕士”项目也值得关注,其综合可持续性建筑、适应性再利用和历史保护为一体,学制是九个月,由纽约大学艺术历史系的城市设计和建筑研究硕士培训项目支持,延续了该硕士课程的跨学科分析和城市设计的人文主义视角,综合考虑金融、环境保护、教育、旅游和政府政策,探索旧建筑作为房地产开发的资产途径,鼓励在考虑相关历史保护条例下如何成功再利用旧建筑,使其适用于新用途并将其整合到周边新建项目 中去。[55]

四、结语

建筑再利用的现代理论研究始于19世纪中叶,其时也是现代遗产保护理论的开始。可以说建筑再利用和遗产保护从一开始就难分彼此,到1970 年代由于经济发展的压力以及对地球资源有限性、平衡发展以及生态环境脆弱性等方面的认知,使得新建筑建造暂缓,旧建筑再利用则成为回应时代的一个必然选择,而同时期的遗产保护界也经过对保护和修复之间的长期辩论开始结合经济、生态、社会等因素综合考虑其可持续性、包容性以及能效性而旨在从长远角度解决建筑保护问题,这些又使得建筑再利用和遗产保护再次互相回应。然而,自二战后现代主义建筑全球盛行之后,以建筑设计为主的建筑教育延续其追求创新性之目标,逐渐与传统的保护教学相形渐远。自1970 年代后遗产保护教育逐渐自成体系,由此关于建筑再利用的研究和教学在建筑领域和遗产保护领域各自发展自成特色。

立足当下,建筑再利用可以作为建筑遗产保护的一个重要战略,也可以作为建筑设计的一个重要领域,尽管遗产保护和建筑设计其目标不同,但两者均能为建筑再利用提供其特定的专业知识营养,因为建筑再利用的成功开展需要综合建筑学、遗产保护学、工程学等多学科的专业知识,而这样的特定要求也是导致建筑再利用逐渐发展成为一个独立专业方向的重要原因所在。

现今国内也已经到了增量建设大幅度减缓的阶段,建筑学院的毕业生在就业时也将会面对更多的现存建筑再利用和保护问题,因此就需要考虑通过本科专业课程或者专业硕士来完成建筑再利用的专业性训练和培养此方面的专业人才。本文也希望通过介绍欧美在建筑再利用理论研究和专业教学这两方面的经验,能够为国内更好地理解建筑再利用问题以及开展相关研究、教学和项目实践提供些许参考。

(致谢:非常感谢东南大学建筑学院朱光亚教授对本文写作所提的宝贵意见。)

注释

[1] 该 段 文 字 原 文 为:“the best way to preserve a building is to find a use for it,and then to satisfy so well the needs dictated by that use that there will never be any further need to make any further changes in the building”。摘自:Viollet-le-Duc,E.,The Foundations of Architecture. Selections from the Dictionnaire raisonné,George Braziller:New York,1990 [1854].

[2] 该段文字原文为:“impossible,as impossible as to raise the dead,to restore anything that has ever been great or beautiful in architecture”.摘自:John Ruskin. The Seven Lamps of Architecture. New York:Dover Publications Inc.,2000[1849].

[3] Aloïs Riegl. The Modern Cult of Monument:Its Essence and Its Development. In:Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage,edited by Nicholas Price,M. Kirby Talley,California:Getty Conservation Institute,1996:69-83.

[4] Sherban Cantacuzino. New uses for old buildings,Architectural Review,CLI,1972:262-324.[5] Sherban Cantacuzino. New uses for old buildings. London:Architectural Press,1975.

[6] 1977年两届论坛的名称分别为:在英国格拉斯格(Glasgow)召开的“旧建筑新功能/Old into New”和华盛顿召开的“新旧建筑:设计关系/Old and New Architecture:Design Relationship”。

[7] Bie Plevoets,Koenraad van Cleempoel. Adaptive Reuse as a Strategy towards Conservation of Cultural Heritage:a Literature Review. In:Conference Proceedings Structural Studies,Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XII,Chianciano Terme,Italy,September 2011,pp.155-164.

[8] Loughlin Kealy. Teaching/Thinking/Learning/Doing:Conservation and Creativity in Architectural Education In:Stefano F. Musso,Luise de Marco.eds. Teaching conservation/restoration of the Architec tural Education:Goals,Contents and Methods. Brussels:European Association for Architectural Education,2008:41-48.

[9] Carolina Di Biase. When and to What Extent do we Teach Conservation/Restoration? In:Stefano F. Musso,Luise de Marco.eds. Teaching conservation/restoration of the Architectural Education:Goals,Contents and Methods. Brussels:European Association for Architectural Education,2008:345-360.

[10] Urs Leonhard Hirschberg. Learning for the Future:New priorities of Schools of Architecture in the Era of Uncertainty.in:Constantin Spiridonidis and Maria Voyatzaki. Eds.Book of proceedings from the 13th International Conference of Heads of Schools of Architecture. Brussels:European Association for Architectural Education,2011.

[11] Stefano F. Musso. Teaching Conservation/Restoration:Tendencies and Emerging Problems. In:Stefano F. Musso,Luise de Marco.eds. Teaching conservation/restoration of the Architectural Education:Goals,Contents and Methods. Brussels:European Association for Architectural Education,2008:16-25.

[12] 据 欧 洲 建 筑 师 委 员 会(Architect’s Council of Europe,ACE)统计,2018 年欧洲的建筑师共有56.2万,而据不完全统计,平均每4-6 个建筑师就有一名建筑师没有固定合同的工作。

[13] 立面主义是西方建筑和建造行业的一种做法,即将建筑立面和其他部分分开来设计和建造,或者在针对旧建筑时,只保存建筑立面,在立面后面或者周围建造新建筑。

[14] Sherban Cantacuzino. Re-architecture:Old Buildings/new Uses. Michigan:Abbeville Press,1989.

[15] Sherban Cantacuzino. Saving old buildings. London:Architectural Press,1980.

[16] Bie Plevoets,Koenraad Van Cleempoel.2011.Assessing authenticity of nineteenth-century shopping passages,Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development,1(2):135-156.

[17] Carolina Di Biase. Sustainable Reuse rather than Adaptive Reuse:Religious Heritage in Contemporary Societies. Donatella Fiorani,Loughlin Kealy,Stefano Francesco Musso. Eds. Conservation-Adaptation:Keeping Alive the Spirit of the Place Adaptive Reuse of Heritage with Symbolic Values. Hasselt:EAAE,2017:55-64.

[18] Thomas Coomans. Reuse of Sacred Places:Perspectives for a long tradition. In:Thomas Coomans,Herman De Dijn,Jan De Maeyer,Rajesh Heynickx & Bart Verschaffelt,eds. Loci Sacri. Understanding Sacred Places(KADOC Studies on Religion,Culture and Society,Leuven:Leuven University Press,2012,pp. 221-242.)

[19] Thomas Coomans. Life Inside the Cloister. Understanding Monastic Architecture:Tradition,Reformation,Adaptive Reuse.(KADOC Studies on Religion,Culture and Society,21). Leuven:Leuven University Press. 2018.

[20] Alfred Fisher. New Life in Old Buildings. Stuttgart and Zurich:Verlag,1992.

[21] Kenneth Powell. Architecture Reborn:Converting Old Buildings for New Uses. New York:Rizzoli International Publications,1999.

[22] David Highfield. Rehabilitation and Re-use of Old Buildings. London and New York:Spon Press,Taylor & Francis,1987.

[23] David Highfield. The Construction of New Buildings behind Historic Facades. London and New York:Spon Press,Taylor & Francis,1991.

[24] David Highfield. Refurbishment and Upgrading of Existing Buildings. London and New York:Spon Press,Taylor & Francis,2000.

[25] James Douglas. Building Adaptation. Oxford:Elsevier,2006.

[26] Philippe Robert,Murray Wyllie. Adaptations:new uses for old building. Princeton:Princeton architectural press,1989.

[27] Graeme Brooker,Sally Stone. Re-readings:Interior Architecture and the Design Principles of Remodelling Existing Buildings. London:RIBA Enterprises,2004.

[28] Johannes Cramer,Stefan Breitling. Architecture in Existing Fabric:Planning,Design,Building. Berlin:Birkhäuser Architecture,2003.

[29] Frank Peter Jäger Old & New:Design Manual for Revitalizing Existing Buildings. Basel:Birkhäuser Architecture,2010.

[30] Graeme Brooker. Adaptation Strategies for Interior Architecture and Design. London & New York:Bloomsbury,2017.

[31] Liliane Wong. Adaptive Reuse Extending the Lives of Buildings. Basel:Birkhäuser Architecture,2017.

[32] Sally Stone. Undoing Buildings:Adaptive Reuse and Cultural Memory. London:Routledge,2019.

[33] Stewart Brand. How Buildings Learn:What Happens after They’re Built. Melbourne:Penguin books,1995.

[34] Rodrigo Perez de Arce. Urban Transformations and the Architecture of Additions. London:Routledge,2014.

[35] Shabnam Yazdani Mehr. Analysis of 19 th and 20th Century Conservation Key Theories in Relation to Contemporar y Adaptive Reuse of Heritage Buildings. Heritage. Volume 2 issue 1:920-937.

[36] Carolina Di Biase. Sustainable Reuse rather than Adaptive Reuse:Religious Heritage in Contemporary Societies. Donatella Fiorani,Loughlin Kealy,Stefano Francesco Musso. Eds. Conservation-Adaptation:Keeping Alive the Spirit of the Place Adaptive Reuse of Heritage with Symbolic Values. Hasselt:EAAE,2017:55-64.

[37] Antonella Guida,Antonello Pagliuca,Branka Dimitrijevic. Sustainable reuse of Modern Movement heritage buildings:problems and solutions in Scotland and Italy. In:WIT Transactions on the Built Environment,Volume 153,2015:555-565.

[38] Oluwafemi K. Akande,Dellé Odeleye,Alan Coday. Energy efficiency for sustainable reuse of public heritage buildings:The case for research. International Journal of Sustainable Development and Planning,Apr 30,2014,Vol.9(2),pp.237-250.

[39] Stefano Della Torre. Italian Perspective of Preventive Conservation of Architectural Heritage. Journal of Chinese Cultural Heritage 2020(02):2020.[40] Stefano Della Torre. A Coevolutionary Approach to the Reuse of Built Cultural Heritage[C]. In Biscontin,G.,Driussi,G.,Il Patrimonio cultural in mutamento. Le sfide dell’uso:25-34. Venezia:Arcadia Ricerche,2019.

[41] 马萨诸塞理工学院建筑学院在2020 年春季建筑设计课程分为四个主题:机械制造简介(4.180 Design Workshop—Introduction to Robotic Fabrication)、气候:地球日+50(4.181 Architectural Design Workshop—Climate Things:EarthDay+50)、麦 田 怪 圈(4.182 Architectural Design Workshop— Crop Circles)以及建筑重新定位:高性能适应性再利用墙体的设计和建造(4.183 Architectural Design Workshop—Architectural Repositioning:Design and Construction of High Performance Adaptive Re-use Enclosures)。参 考 网 页:https://architecture.mit.edu/subjects。

[42] 代尔夫特理工大学建筑与建成环境学院针对建成环境专业的本科生开设有课程“管理建筑适应性:可 持 续 的 方 法”(Managing Building Adaptation:a Sustainable Approach),该 课 程 每 周4-6小 时,为期六周,每周的主题有:管理建筑物适应性流程(Managing building adaptation processes) —— 介 绍建筑适应性、可持续性和管理挑战性、房地产的周期性发展以及管理工具需求等,城市发展管理(Urban development management)——介绍城市发展管理、处理与建筑物适应性相关的背景问题(如可持续性政策、房地产市场和区位机会),适应性再利用管理(Adaptive reuse management)——介绍适应性再利用现象、强调重新设计概念、最高和最佳利用建议以及转型的财务可行性,建造和项目管理( Construction and project management)——介绍建造和项目管理、如何实现适应性计划、组织机构和智能规划方法的使用,房屋转型管理(Housing transformation management)——介绍房屋转型管理,包括资产管理、维护和操作、用户偏好以及能效措施,建筑适应性管理的回顾(Recap of managing building adaptation)——关于管理建筑物适应性课程的总结和思考,其结果在其他结构环境中的使用性和可转移性。与之相关的课程还包括:可持续城市的共同创造(Co-creating Sustainable Cities),k而持续性城市发展(Sustainable City Development)等。相关内容参考网页:https://online-learning.tudelft.nl/courses/managing-buildingadaptation-sustainable-approach/.

[43] 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学(Erasmus Universiteit Rotterdam)住房和城市发展研究所(The Institute for Housing and Urban Development Studies,IHS) 的 “城市遗产战略”(Urban Heritage Strategies)硕士培训,旨在帮助学生更好地理解城市发展和遗产管理之间的关系,与荷兰文化遗产管理部分合作开发合适课程,相关主题包括:城市遗产管理、节能城市和基础设施、政府和社会资本合作模式、地方经济学、城市规划、地区贵族化、社区参与、土地发展、适应性再利用等。

[44] 米兰理工大学建筑学院于1980 年组织召开了“1980 年代建筑物的再利用和翻新”(the re-use and refurbishment of building stocks in the 1980s) 会议,1991年会议论文集正式出版。相关内容参考:Di Biase,C.,L.Donati,C. Fontana.Le ragioni del riuso [A].Franco Angeli.Riuso e riqualificazione edilizia neglianni '80 Milano[C].1981; Di Biase,C.,Albani,F.,eds. The Teaching of Architectural Conservation in Europe[M]. Sant’Arcangelo di Romagna:Maggioli,2019. pp. XLIII,LI-LII,LV.

[45] 该专题工作室共10 个学分,分为五个专题:城市和区域规划、建筑技术、建筑和城市设计、建筑保护、室内设计和展陈设计,每个专题为2学分,适应性再利用属于第五个专题的子课题,专题工作室每周课时10小时,总课时为120 课时外加130自学课时。

[46] 该课程总学分为12个学分(9学分课堂+3学分实验室),每周课时12小时(8小时课堂+4小时实验室),总课时144课时外加156自学课时。

[47] 该课程的教学目标是要让课程参与人员深入了解以下问题:什么是临时再利用?这种做法何时诞生?如何启用临时再利用项目?要遵循和使用哪些规则和模型?临时再利用和城市规划之间的关系,如何通过临时再利用流程来定义城市规划?通过部分成功案例(以意大利和欧洲案例为主)演示“临时再利用过程”等。该课程指出临时再利用项目需要实现的经济、社会和城市规划目标包括:重新定义建筑(群)并保护其免受故意破坏和避免损毁,与第三方机构进行合作,对土地消耗的控制,支持地方社区团体对土地进行自组织和服务的自我推广,培训专业人员,开始临时再利用项目,对闲置空间的启动和管理,创建用户可访问的开放数据库,通过临时再利用信息办公室提供便利技术、协调和谈判等。

[48] 关于这几种新的职业类型的主要工作内容,进行如下说明。再利用中介的工作主要包括:绘制闲置空间地图,在所有人和未来使用者之间进行协调,为遗弃或未使用空间的临时再利用项目进行定义,分析三种情况:作为资产协调者,建议再利用的不同方案;从绘制闲置空间地图到启动试点项目的临时过程;作为财产顾问,对临时或长期再利用项目的方案、风险和收益进行监管。再利用促进人员和管理人员的主要工作包括:制定商业计划和保证项目的可持续性,所有者和新使用者、新老居民之间的关系广利。引入新定义、价值、使用途径和非常规经济形式来提升地方的遗产价值。估计创业公司进行共存实验。再利用“情境师”和行动人员的主要工作包括:致力于在公共空间或废弃空间开启创意活动和表演,致力于基于现有设备和临时技术发明进行自我构建,结合材料和本体专业知识追求再利用、重复利用和项目的可行性。临时再利用市政技术人员的主要工作包括:作为“临时再利用市政服务前台”的新专业人员,查看废弃物业地图,提意用于艺术实践、就业或居住的再利用项目,挑选项目并协助寻找可能的国家、地区和市政资金。新的专业人员通过与文化协会、手工艺品和小型企业、学生和青年旅游者的临时招待有关项目、租金控制中的临时使用合同等途径来启动对废弃或未使用的公有/私有建筑和开放空间的临时再利用项目。相关内容参考网页:http://www.auic.polimi.it/en/events/event-details/article/167/riusotemporaneo-1394/

[49] 相 关 内 容 参 考 网 页:https://www.risd.edu/academics/interior-architecture/graduate/

[50] 相关内容参考网页:https://www.uhasselt.be/Adaptive-Reuse

[51] 欧洲学分互认体系(英文:ECTS)是欧洲诸国间在高等教育领域互相衔接的一个项目,以确保各国高等教育标准相当。1999 年欧洲29 个国家在意大利的博洛尼亚大学签订的博洛尼亚宣言该体系对所有愿意参加的欧洲国家开放。根据该体系,一学年相当于60 ECTS 学分,对应1500—1800小时学习,不论国家和教育质量、教育等级,以便在联盟范围内转换学分。

[52] 参与的欧洲高校包括:德国奥斯威斯特法伦-利珀理工大学德特摩尔建筑与室内建筑学院(TH OWL,Detmold School for Architecture and Interior Architecture - Germany),土 耳 其 伊斯坦布尔理工大学建筑系(ITU,Department of Architecture —Turkey),葡萄牙里斯本大学高等技术 学 院(Universidade de Lisboa,Instituto Superior Técnico —Portugal),葡萄牙科英 布拉大学科技学院(Universidade de Coimbra,Faculty of Science and Technology — Portugal),比利时安特卫普大学设 计 科 学 学 院(University of Antwerp,Faculty of Design Sciences — Belgium),葡 萄 牙DoCoMoMo(DOCOMOMO International — Portugal)以及印度新德里能源与资源研究所(The Energy and Resources Institute,TERI — New Dehli,India)等。

[53] 相关内容参考网页:http://www.rmb-eu.com/

[54] 相关内容 参 考网页:https://www.msa.ac.uk/study/march/cia/

[55] 相 关 内 容 参 考 网 页:https://www.nyu.edu/london/academics/Graduate-Students.html