我国医科类高校医学(生命)伦理学课程现状调查*

2020-02-20艾勇琦严金海

艾勇琦 严金海

医学伦理学是一门运用伦理学原则解决和解释医疗卫生实践和医学发展过程中医学道德问题和现象的学科,生命伦理学则由医学伦理学发展至一定阶段产生[1],两门学科联系紧密,都强调对人的生命权与人格权的尊重和保护。在追求经济利益的时代,开展医学伦理学与生命伦理学[以下简称医学(生命)伦理学]教育,对于建立市场经济体制下科学合理的医德体系,确保医学真正为人服务,促进卫生事业的健康发展,具有重要意义。

我国医学伦理学的发展始于20世纪80年代,在此之前,医学伦理学多以医德教育的形式开展[2]。之后,医学伦理学逐渐成为一门成建制的学科,迄今为止,已有30多年的发展历史,由最初医务方面的伦理学拓展至生命伦理学领域。然而,我国医学伦理学起步较晚,在开展过程中出现了课程认识不清、师资队伍结构不合理、教学安排不当、教学方法单一、教学内容空洞等[3-4]诸多问题。为了解我国医科类高校当前医学(生命)伦理学课程开展、师资等情况以及存在的问题,本研究对国内从事医学(生命)伦理学教学工作的部分医科类高校教师进行了调查,以期为改善教学质量提出建议。

1 调查设计

1.1 调查对象

采取方便抽样方法。根据不同的行政和地理区域,从国内48所高校(华北9所、东北4所、华东10所、华中7所、华南10所、西南5所、西北3所)选取68名从事医学(生命)伦理学教学工作的教师作为调查对象。调查对象纳入标准:同意参加调查;调查期间仍从事医学(生命)伦理学教学工作;所在高校为独立设置的医科类高校或设有医药类专业的综合性高校。排除标准:调查期间未从事医学(生命)伦理学教学工作。

1.2 调查方法

本研究自行设计《医科类高校医学(生命)伦理学课程现状调查问卷》,经多轮小组讨论后进行了完善。根据最终问卷,在问卷星中创建相应的电子问卷,并对问卷的问卷信息、权限设置、内容及结果设置等进行了设定,保证每一位被调查者只能填答一份问卷,且一份问卷仅由一位被调查者完成。完成设定后,通过微信向调查对象发放问卷。调查时限为2019年7月7日~2019年7月21日。本次调查共发放问卷68份,收回68份,有效率100%。根据问卷星(ID:41771735)生成的数据,进行描述性分析。

1.3 调查问卷

问卷内容包括个人基本信息、课程开设情况、专业相关的学术研究情况、开设其他医学人文课程情况4部分。

个人基本信息部分,“教学岗位任职形式”包括专职和兼职,“担任教师前所毕业的学校”包括目前工作的学校和外校。专业相关的学术研究情况部分,“发表文章的期刊等级”包括中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中文核心期刊、中文社会科学核心期刊、国际期刊。开设其他医学人文课程情况部分,“其他医学人文课程”是指除医学伦理学、生命伦理学以外的医学人文课程。根据相关文献[5-7],结合实际情况,将“开展的医学人文类课程”选项设置为医学史学、医学哲学、医患沟通学、叙事医学、卫生法学、医学心理学、医学社会学、卫生经济学、死亡哲学、行为医学、社会医学、医学人类学和其他。

2 调查结果

2.1 调查对象基本情况

68名教师中男性29人,女性39人。年龄在30岁以下、30岁~40岁、40岁~50岁、50岁及以上的分别有3人、20人、18人、27人。学历为本科、硕士、博士的分别有12人、29人、27人。第一专业为临床医学、护理学、药学、全科医学等具备临床或医药背景的有22人,非临床、医药背景的有46人。医学(生命)伦理学教授时间少于5年、5年~10年、10年~15年、15年~20年、20年及以上的分别有12人、17人、12人、6人、21人。兼职教学的有18人,专职教学的有50人。本校毕业的有25人,外校聘入的有43人。48所高校中,有4所高校从事医学(生命)伦理学教学工作的教师人数为1人,8所高校教师人数为2人,8所高校教师人数为3人,5所高校教师人数为4人,10所高校教师人数为5人,13所高校教师人数超过5人。

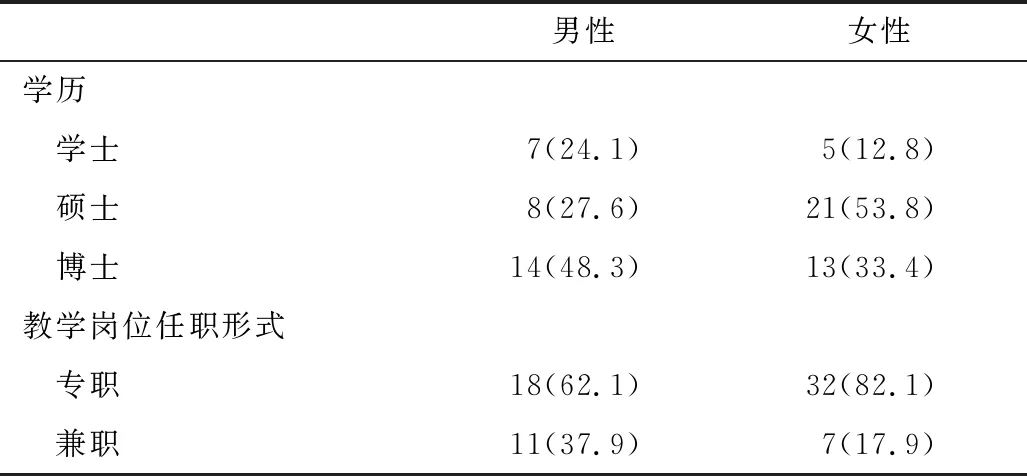

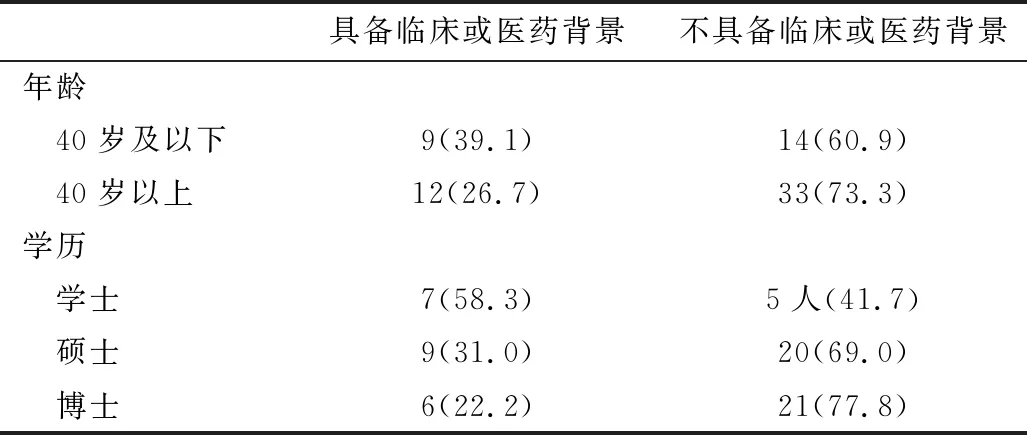

男性教师中学历为博士者人数最多,女性教师中学历为硕士者人数最多,男女教师学历为学士的人数均最少。男性教师兼职比例为37.9%,高于女性教师兼职比例,见表1。40岁以上教师中第一专业具备临床或医药背景的占26.7%,40岁及以下教师中这一比例为39.1%。第一专业不具备临床或医药背景的教师中,学历为硕士或博士的比例均明显高于学历为本科的比例,见表2。

表1教师性别与学历、教学岗位任职形式情况[人(%)]

男性女性学历 学士7(24.1)5(12.8) 硕士8(27.6)21(53.8) 博士14(48.3)13(33.4)教学岗位任职形式 专职18(62.1)32(82.1) 兼职11(37.9)7(17.9)

表2教师第一专业与年龄、学历情况[人(%)]

具备临床或医药背景不具备临床或医药背景年龄 40岁及以下9(39.1)14(60.9) 40岁以上12(26.7)33(73.3)学历 学士7(58.3)5人(41.7) 硕士9(31.0)20(69.0) 博士6(22.2)21(77.8)

2.2 课程开设情况

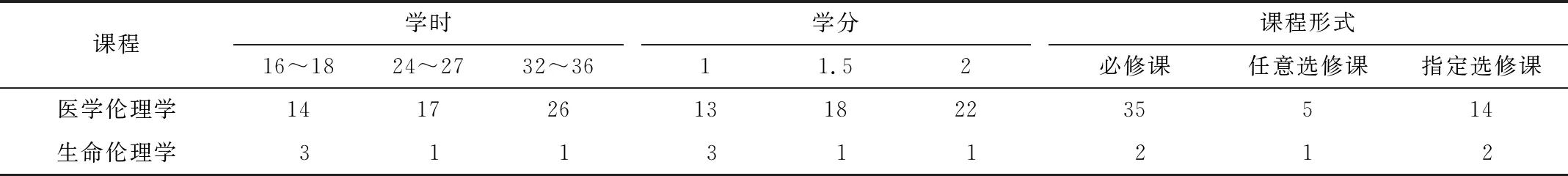

43所高校仅开设了医学伦理学,3所高校仅开设了生命伦理学,2所高校同时开设有医学伦理学、生命伦理学。见表3。

开设医学伦理学的高校有45所。课程学时为16学时~18学时、24学时~27学时、32学时~36学时的高校分别有14所、17所、26所,课程学分为1学分、1.5学分、2学分的高校有13所、18所、22所,以必修课、任意选修课、指定选修课形式开设课程的高校分别有35所、5所、14所。开设生命伦理学的高校仅有5所。课程学时为16学时~18学时、24学时~27学时、32学时~36学时的高校分别有3所、1所、1所,课程学分为1学分、1.5学分、2学分的高校有3所、1所、1所,以必修课、任意选修课、指定选修课形式开设课程的高校分别有2所、1所、2所。见表4。

另外,48所高校中有28所高校开设了医学(生命)伦理学相关的讲座。其中,年均开设次数为1次~2次的有18所,3次~4次的有8所,5次或以上的仅2所。

2.3 专业相关的学术研究情况

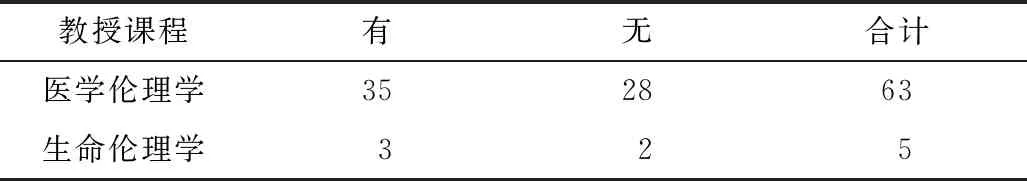

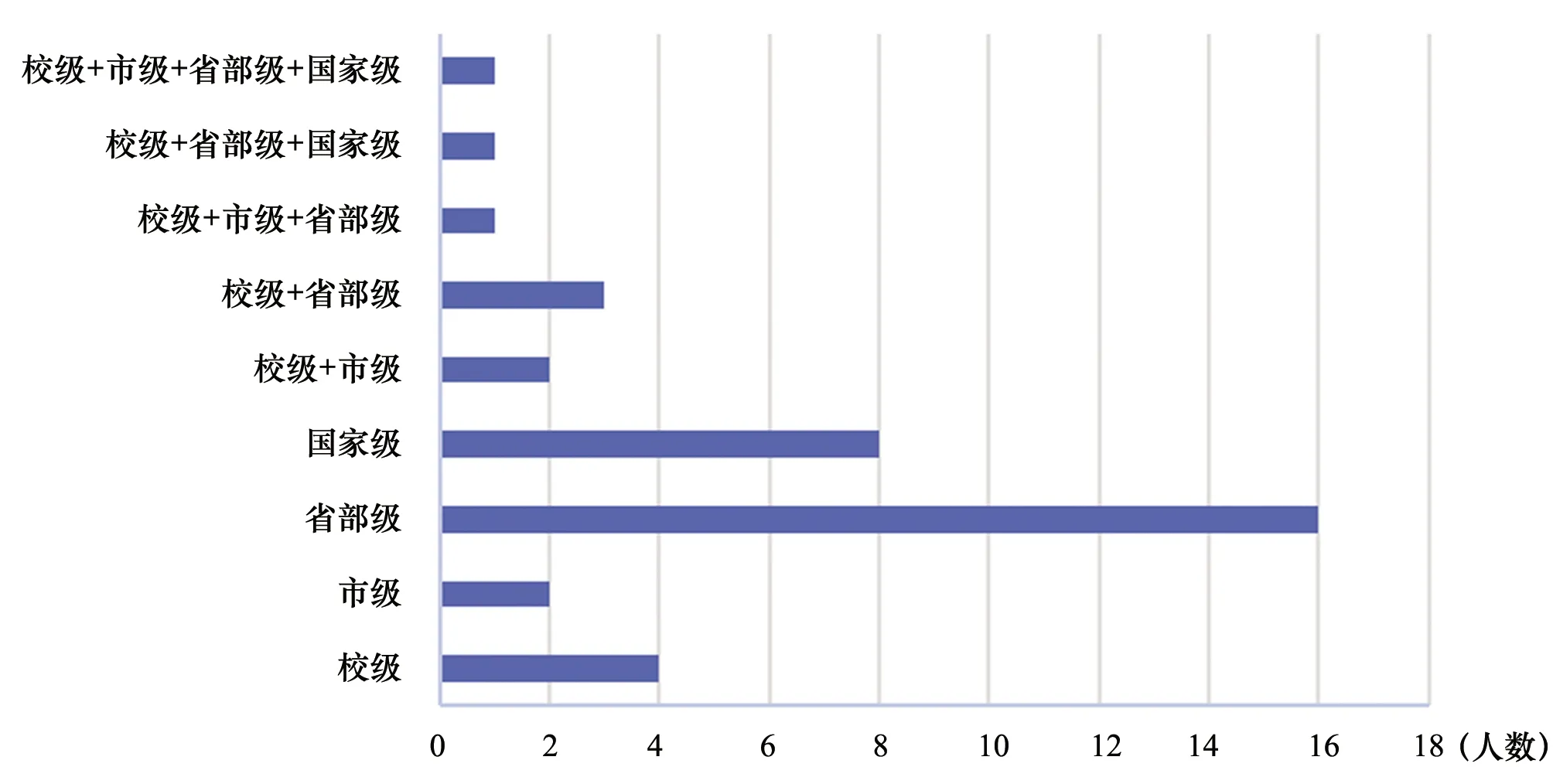

调查显示68名教师中,38人拥有医学(生命)伦理学领域的相关课题,其中35人教授医学伦理学,3人教授生命伦理学,见表5。55人发表过医学(生命)伦理学领域的学术文章。不同级别课题以及不同等级期刊学术文章的人数分布情况分别见图1和图2。从文章的研究性质来看,31人发表的学术文章属理论性研究,13人发表的学术文章属实证性研究,兼顾理论性与实证性研究的有11人。从文章的研究目的来看,28人发表的学术文章属理论研究类文章,11人发表的学术文章属教学研究类文章,同时有理论和教学研究目的有16人。

表3开设医学(生命)伦理学课程高校名单情况(所)

开设课程 高校数量(所)医学伦理学北京大学、承德医学院、大连医科大学、福建医科大学、广东药科大学、广西卫生职业技术学院、广西医科大学、广西中医药大学、广州医科大学、广州中医药大学、哈尔滨医科大学、河北北方学院、河北医科大学、河北中医学院、河南中医药大学、黑龙江中医药大学、湖北医药学院、华中医科大学、吉林大学、南昌大学、南方医科大学、南京医科大学、南京中医药大学、厦门大学、山东大学、山西医科大学、上海交通大学、上海中医药大学、首都医科大学、四川大学、天津医科大学、武汉大学、武汉科技大学、西安医学院、西北民族大学、西京学院、西南医科大学、新乡医学院、郑州大学、中国人民解放军陆军军医大学、中山大学、重庆医科大学、遵义医科大学43生命伦理学北京协和医学院、汕头大学、温州大学3医学伦理学、生命伦理学广东医科大学、中国人民解放军海军军医大学2

表4高校开设医学(生命)伦理学课程情况(所)

课程学时16~1824~2732~36学分11.52课程形式必修课任意选修课指定选修课医学伦理学14172613182235514生命伦理学311311212

表5教师授课名称与课题有无情况(人)

教授课程有无合计医学伦理学352863生命伦理学325

图1 不同级别课题教师人数分布情况

图2 不同等级期刊文章教师人数分布情况

2.4 开设其他医学人文课程情况

48所高校中,有44所高校的58名教师表示所在高校开设了除医学(生命)伦理学以外的医学人文课程,其余4所高校的10名教师表示所在高校还未开设相关的医学人文课程。

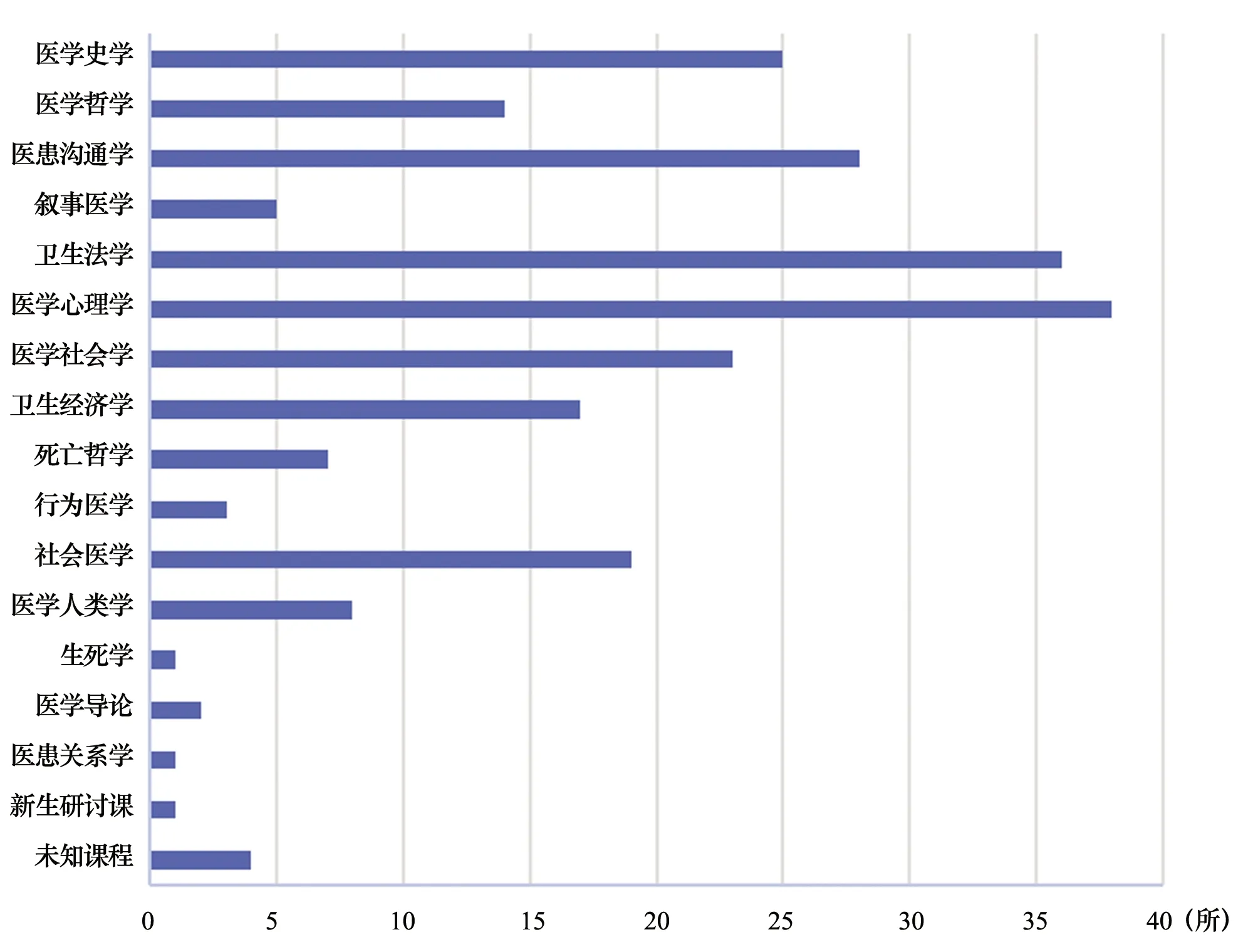

在已开设医学人文课程的44所高校中,开设医学史学、医学哲学、医患沟通学、叙事医学、卫生法学、医学心理学、医学社会学、卫生经济学、死亡哲学、行为医学、社会医学、医学人类学、生死学、医学导论、医患关系学、新生研讨课的分别有25所、14所、28所、5所、36所、38所、23所、17所、7所、3所、19所、8所、1所、2所、1所、1所,其余4所高校开设的医学人文课程具体名称因调查本身缘故而未知。见图3。

图3 开设其他医学人文课程的高校数量分布情况

3 讨论

3.1 师资问题

除了学科平台建设情况,师资力量也是评估课程开展水平不可或缺的指标。师资力量是指直接从事教学工作的人力资源,因此师资力量应当包括教师人数、师资结构和教学水平。结合本研究,师资结构包括教师的性别、年龄、学历、第一专业、任职形式,教学水平则通过教学时间、担任教师前所毕业的学校来大致反映。需指出的是,教学时间可以大致反映教师的教学经验,而对于担任教师前所毕业的学校,若本校和外校的教师人数比例适当,则将有助于促进校内外来源的教师在专业知识和教学方法方面的交流,提升教学水平,因此两者可在一定程度上反映教学水平。

3.1.1 教师人数

由上可知,48所高校中,仅有28所高校授课的教师人数超过了4人。如此师资规模,显然与高质量开展课程教学的要求还有一定距离,因此可以说本次调查的高校,从事医学(生命)伦理学教学工作的教师人数尚较为缺乏。

3.1.2 师资结构

男女教师人数比约为1∶1.3,性别比例较均衡。40岁以下教师人数仅占比33.8%,说明教师队伍整体年龄偏大。硕士及以上学历者占82.4%,整体学历水平较高。然而,女性教师学历为硕士的人数远多于学历为博士的人数,表明女性教师整体学历水平还有待提高。医学(生命)伦理学作为交叉学科,除了伦理学的理论体系和内容,同时也离不开医学知识的支撑,这就要求教师既要具备扎实的伦理学知识底蕴,同时也要有一定的医学常识。然而调查结果显示,第一专业具有临床或医药背景的教师人数仅占总人数的32.4%,说明教师整体医学素养不高,知识结构较单一;其中,40岁以上、40岁及以下教师中,第一专业具有临床或医药背景的比例分别为26.7%、39.1%,说明年长教师在医学知识储备方面更为欠缺,这就可能造成其在授课时无法结合临床语境,导致授课内容空洞。值得注意的是,学历为硕士或博士的教师,第一专业具有临床或医药背景的比例均明显低于本科学历教师第一专业具有临床或医药背景的比例。另外,本次调查中男性和女性教师兼职的比例都不高,通常兼职教师对待教学工作的关注度和忠诚度均不及专职教师,兼职教师比例过高,不利于教学队伍的稳定,因此本次调查的师资队伍比较稳定。

3.1.3 教学水平

教学年限超过10年的教师人数占57.4%,超过20年的占30.9%,说明教师队伍整体教学经验比较丰富。外校聘入的教师人数是本校毕业教师人数的1.72倍,两者人数比例总体在合理区间。因此,总体来看本次调查的教师整体教学水平较高。由于本研究设计存在一些不足,对教师的教学质量评估未纳入调查内容。

3.2 学科课程安排

学科受重视程度由该学科的课程安排,即课程学时、课程学分、课程性质来直接体现。根据表4,医学伦理学课程学时为32学时~36学时、学分为2学分、课程形式为必修课的高校数量,相较于其他学时、学分、课程形式的高校数均最大。相比而言,开设生命伦理学课程的5所高校中,学时为32学时~36学时的高校仅1所,学分为2学分的高校也只有1所,以必修课形式开设的高校只有2所。因此,综合课程学时、课程学分以及课程性质,可以发现本次调查高校对医学伦理学这门学科的整体重视程度较高,这与邹明明等[8]、刘虹等[9]分别对33家综合性大学医学院(部)以及81家医药院校的课程开设进行调查后所得结果一致,同时也如学者们的分析,很大程度上是因医师执业资格考试的要求,使得医学伦理学受重视程度较高。然而,对生命伦理学的重视程度还不够,这可能与生命伦理学作为一门学科的发展历史较短、对该学科的认识不足有关。

3.3 学科所在专业的研究现状

美国科学哲学家托马斯·库恩[10]曾提出:“有了一种范式,有了范式所容许的那种更深奥的研究,这是任何一个科学部门达到成熟的标志。”由此,评估一门学科的发展是否成熟,就要看该学科是否具备上述所说的“范式”,这其中包含一项条件,即该学科所在的学术领域是否出现了一批高水平且为学术共同体广泛认可的研究成果[11]。研究成果能在较大程度上反映学科所在专业的研究现状。

因此,用课题以及学术文章的数量来反映研究成果的规模,用课题级别以及发表文章的期刊等级来反映研究成果的学术水平。由上述有关图表可知,68名教师中38人拥有在研课题,表明本次调查的教师课题持有率较高。38名拥有课题的教师中,30人拥有省部级或国家级课题。一般来说,课题级别越高,研究意义越重大,研究成果也越具有学术和社会价值。因此从课题级别上来看,本次调查教师所拥有的课题整体质量较高。论文或著作是研究成果最主要的表现形式。本次调查的68名教师中有55名教师发表了相关的学术文章,其中42人在中文核心期刊、中文社科期刊或国际期刊中发表了学术文章。鉴于发表文章的期刊等级越高,研究成果往往越具价值,因此可看出本次调查教师所发表的学术文章整体水平较高。这其中,24人发表的学术文章采取了实证性研究,占发表文章教师人数的43.6%;27人发表的学术文章属于教学研究类文章,占发表文章教师人数的49.1%。这表明当前医学(生命)伦理学领域的学术研究已呈现一定的实证性、应用性特征。

3.4 医学人文课程开展环境

医学(生命)伦理学作为医学与伦理学交叉的学科,带有浓厚的人文色彩,其发展不可避免地受医学人文大环境的影响。本研究通过高校开设医学(生命)伦理学相关讲座、开展其他医学人文课程的情况,来间接反映高校对医学人文课程的重视程度,从而了解医学人文课程开展的大环境。

开设医学(生命)伦理学相关讲座方面,48所高校中有28所高校开设了相关讲座,其中仅有2所高校年均开设讲座次数达到了5次或以上。作为独立设置的医科类高校或设有医药类专业的综合性高校,无论是开设讲座的高校数量,还是年均开设讲座次数,均与大力推动医学(生命)伦理学科发展的要求存在差距。在开展其他医学人文课程方面,48所高校中有44所高校开设了除医学伦理学、生命伦理学之外的医学人文课程,其中有半数以上的高校开设了医学史学、医学沟通学、卫生法学、医学心理学和医学社会学。然而开设叙事医学、医学人类学等新兴医学人文课程的高校还较少,以上表明本次调查高校的整体医学人文环境尚不理想,这与黄谦[12]根据调查结果“医学人文课程学时仅占高校人文课程总学时的24.7%”而得出的结论一致。

综上,本次调查高校在医学(生命)伦理学课程开展方面存在以下问题:师资力量较薄弱、女性教师整体学历水平有待提高、教师知识结构较单一、生命伦理学受重视程度低、医学人文环境较差。

4 对策

4.1 扩大师资队伍,优化师资结构

促进医学(生命)伦理学科的发展,首先需保证师资力量的充足,只有具备一支规模相当且稳定的师资队伍,才能满足课程开展的基本需求。因此,可以从增加教学人才储备、吸收优秀教师以及稳定现有教师队伍三方面来实现扩大师资队伍的目的。即通过鼓励更多优秀毕业生进入医学(生命)伦理学教学领域、适当增设硕士、博士培养点来加大储备专业的预备教学人员;在满足高校课程开展需求的前提下适当地引进优秀教师,对教学能力突出者给予奖励,以此吸收优秀教师;完善薪酬待遇、职称评审、课题申请等方面的制度安排,定期安排进修、培训机会,从而稳定现有教师队伍。

除了保证教师人数充足以外,还须确保师资结构的完善,即建立一支年龄结构合理、学历水平高、整体教学经验丰富、知识结构完善的教师队伍。其中,在知识结构方面,要求教师既要掌握医学(生命)伦理学科的理论知识,同时还要有高度的人文素养,以及对包括临床医学在内的多学科知识有一定的了解,避免使授课浮于形式。

4.2 转变思想观念,重树学科定位

长期以来,许多师生错误地将医学(生命)伦理学当成思想品德课或职业道德教育课[3-4],忽略其本身所蕴含的伦理关系和人文精神。运用思想品德课或职业道德教育课的方法教学,教师很难在上课时间内将这两门学科的理论知识讲得生动、透彻。学生难以提起兴趣,自然就不可能主动将课程与自身专业基础课相联系。特别是对于临床医学专业的学生,缺乏人文精神理念的引导和熏陶,不利于其今后职业的发展。

须认识到向学生传授医学知识和临床技能并非医学教育的全部内容,灌输尊重关心病患的理念、培养人文关怀也是医学教育不可或缺的内容,而医学(生命)伦理学正是倡导尊重生命的学科。开展好医学(生命)伦理学课程教育,有助于临床医学生形成正确的价值观念、树立医学人文意识、培养高尚的职业道德情操。因此,应当在社会范围内大力传播医学(生命)伦理学学科的人文思想和价值理念,以纠正广大教育决策者以及师生的错误认识,重新树立学科定位。

4.3 加强医学人文建设,营造医学人文氛围

随着社会生产力的快速发展、物质生活水平的提高,引发了人们对物质利益的追逐,医学人文精神的重要性逐渐被忽视。在这样的大环境下,医学人文学科发展步履维艰。尽管目前卫生法规、医学心理学、医学伦理学因被列入临床执业医师资格考试课程,而受到了较大程度的重视,但仍有许多医学人文学科处在边缘地位,表现为学科规划缺乏、课程变动性大以及学科属性混乱等[6]。因此,仅凭政策层面的力量难以使医学人文学科获得整体性、实质性的进展,要想使医学人文的思想观念真正深入人心,最根本的还是要加强医学人文建设,在社会范围内构建良好的医学人文生态,营造良好的医学人文氛围。

总之,加强医学人文建设,就必须将人文社会科学,特别是与医学相关的人文社会科学纳入医学教育中,实施临床医学与医学人文相结合的教育,培养既具备专业临床医学知识和技能,又具备深厚医学人文素养的新型医学人才。教育决策者要摒弃“医学人文学科无用”的陈旧观念,重视医学人文学科建设,从政策层面给予引导和扶持。同时,在充分汲取中华优秀传统医德思想养分的基础上,结合新时期医学人文思想体系,始终坚持以患者为中心、以人民健康为核心,营造充满医学人文精神的社会氛围。