家属对脑卒中患者设立预先指示的态度研究*

2020-02-20吴小昙曾德菲郑海华史宝欣

吴小昙 曾德菲 郑海华 史宝欣

据统计,2018年脑卒中患病人数在心脑疾病患者人数中占第二位,而心脑血管病死亡率占居民疾病死亡构成的40%以上,高于肿瘤及其他疾病,其住院总费用也在快速增加[1]。预先指示(advance directives,AD)主要指患者在有决策能力时通过与家属、医务人员进行预立医疗照护计划(advance care planning,ACP)讨论后,预先设立的在患者临终状态失去决策能力时希望接受或拒绝的医疗照护选择,是一种表达患者临终时医疗照护意愿的文书[2-3]。AD可以促进患者充分思考并表达自身的治疗照护意愿,保护患者的医疗自主权,同时在缓解医疗资源紧缺、提高患者生存质量等方面也有着积极的作用[4-6]。然而在我国,大多数患者在医疗决策中非常依赖家属[7],家属的态度对患者是否会设立或能否正确选择AD的内容起到了至关重要的指导和支持作用。本文通过调查家属对脑卒中患者实施AD的态度,分析其影响因素,为AD的有效推广提供方向。

1 对象与方法

1.1 研究对象

便利抽取2018年11月~2019年1月在海口市某三级老年专科医院住院的脑卒中患者及家属进行问卷调查。家属的纳入标准为:家属年龄≥18岁;意识清楚,具备完整的认知及行为能力,可理解文字意思;为脑卒中患者的医疗授权委托者(已签署医疗授权委托书);精神状态较好,知情同意,愿意配合进行问卷调查。排除标准:精神状态不佳、不能进行良好沟通、不能理解文字意思者;非患者的直系亲属。经各神经内科科室负责人知情同意后,在其协助下,确定符合纳入标准的家属,由调查人员向其解释本问卷的内容及调查目的,获取家属的知情同意及配合。

1.2 方法

1.2.1 研究工具

调查问卷在参考国内外文献[8-9]的问卷基础上根据调查需求自行设计编制而成。分成一般情况调查表和脑卒中患者家属代理决策现状及行为意向调查表。

(1)一般情况调查表:该表分为2个部分,第一部分为家属的基本情况,内容包括:年龄、性别、职业、现居住地、学历、宗教信仰、婚姻状况、与患者关系、住院经历、丧亲经历、是否经历过气管插管、心脏按压、鼻饲、照顾患者压力情况、支付患者住院费用压力情况、是否听说过AD。第二部分为患者一般情况,内容包括:年龄、学历、患病后住院总次数、患者的自理能力分级、医保报销比例、失能状态的持续时间。第二部分为调查者实际对患者进行评估及询问家属后填写。

(2)脑卒中患者家属代理决策现状及行为意向调查表:此项内容包括家属对AD实施条件的态度,AD实施条件的现状、家属对AD的行为意向三个部分。共13个条目2个子条目。家属对AD实施条件的态度调查:主要了解患者家属对AD所涉及内容的态度,包括对患者知情权、临终关怀、鼓励患者表达治疗意愿、患者自主决定权、对临终治疗的讨论等的态度,共6个条目。其中5个条目选项包含“非常赞同”、“赞同”、“无所谓”、“不赞同”、“非常不赞同”5个等级,1个条目的选项是可以接受、不能接受和回避。AD实施条件的现状调查:了解目前情况下患者医疗决策的主要制定者及患者对自身医疗决策的参与度,共3个条目。家属对AD的行为意向调查:了解脑卒中患者家属对临终时治疗的选择意向,签署AD的意向及对患者签署AD的态度等,共4个条目2个子条目。

邀请5名临床老年病护理专家评定问卷内容效度(content validity index,CVI)。5名专家中,1名为主任护师,2名为副主任护师,2名为主管护师,工作年限均在10年以上。其中1名专家经评审后认为态度条目“当病情难以逆转时,最重要的不是治疗,而是减轻痛苦和提供尊严”表述欠妥当,建议修改为“当病情难以逆转时,最重要的不是延长生命,而是减轻痛苦和提供尊严”。两次评定问卷的CVI分别为0.887和0.979。问卷的重测信度为0.927。

1.2.2 资料收集

获得医院伦理委员会同意,并征得科室相关负责人配合后,确定入选患者及家属,选择上午患者进行输液治疗时,邀请家属填写问卷调查表。由2名经过培训的调查人员进行资料收集,使用统一指导语对患者家属解释问卷内容及调查目的,取得家属配合,并告知问卷答案没有对错,不需要记名,填写问卷也不会对患者的治疗护理有任何影响,让其放心根据自身情况填写问卷。本阶段研究共纳入476名符合纳入标准的脑卒中患者家属,在与其进行问卷解释后,202名家属直接拒绝,最终发放问卷274份,其中25名家属因各种原因未完成问卷填写。回收有效问卷249份,有效回收率为90.87%。

1.2.3 统计学方法

2 结果

2.1 家属及患者的一般资料

本研究最终有249名家属参与问卷调查,其中男132例(53.0%),女117例(47.0%);家属年龄(47.98±13.17)岁,患者年龄(69.72±10.72)岁;现居住地在市级城市82例(32.9%),城镇85例(34.1%),农村82例(33.0%);小学及以下学历32例(12.8%),初中77例(30.9%),高中/中专81例(32.5%),大专及以上学历59例(23.8%);无宗教信仰226例(90.8%),有宗教信仰23例(9.2%);未婚12例(4.8%),已婚237例(95.2%);职业为医务、媒体、教育工作者39例(15.6%),其他职业210例(84.4%);家属为患者的爱人62例(24.9%),子女174例(69.9%),父母5例(2.0%),兄弟姐妹8例(3.2%);有过住院经历者108人(43.4%);有过近亲丧亲经历者96人(38.6%);经历过气管插管、插鼻饲管等有创治疗者9例(3.6%);听说过AD且有一定了解47例(18.9%),听说过AD但不了解67例(26.9%),没听说过AD的家属有135例(54.2%)。

患者的一般资料:小学及以下学历95例(38.2%),初中学历70例(28.1%),高中及以上学历84例(33.7%);患者脑卒中发病后住院3次及以上者132例(53.0%);患者自理能力正常4例(1.5%),轻度依赖162例(65.1%),中度依赖41例(16.5%),重度依赖42例(16.9%);患者失能时间小于3个月者126例(50.6%),3个月~12个月者76例(30.5%),超过1年以上者47例(18.9%)。

2.2 脑卒中患者家属参与决策的现状

参与研究的249个家庭中,由患者自己决策32例(12.9%),需要家属参与决策217例(87.1%)。在患者生命终末期需要家属代理决策时,选择积极抢救,延长生命127例(51.0%),选择放弃治疗,舒适为主26例(10.5%),选择与其他家属商量后决定74例(29.7%),选择尊重患者治疗意愿22例(8.8%)。假如家属本人处于生命终末期时,为自己选择积极抢救79例(31.7%),选择提供舒适62例(24.9%),选择听从医生建议83例(33.4%),选择让家属代理决策25例(10.0%)。在生命终末期治疗的选择上,家属为自己选择的治疗与为患者选择的治疗一致性较差(Kappa=0.249,P<0.01)。

2.3 家属对患者设立AD的态度

参与研究的249名家属中,对于患者想要设立AD的行为,40.2%的家属表示赞同,24.9%的家属明确表示反对,34.9%的家属因各种原因没有明确对患者想要设立AD的态度。在赞同患者设立AD的家属中,有5名家属表示虽然对AD的实施有所顾虑,但还是会尊重患者意见,赞同其设立AD。家属不赞同患者设立AD的原因,见表1。

表1家属不赞同患者设立AD的原因(多选)(n=95)

原因例数(%)1.患者的选择不一定是合理的49(33.3)2.害怕患者选择在临终时放弃治疗,自己舍不得亲人的离去37(25.2)3.家里经济条件不允许患者自由选择医疗护理方式21(14.3)4.患者的医疗选择应该由我(家属)来决定19(12.9)5.担心医生会因此不积极救治自己的家人20(13.6)6.其他1(0.7)

由表1可以看出,33.3%的家属表示,不赞同患者设立AD的原因是患者的选择不一定是合理的。但实际上,患者设立AD是与医生、家属充分进行ACP讨论后形成的最终文本,患者不合理的选择可以通过进行ACP讨论来纠正,考虑家属反对患者设立AD的态度最终与家属对AD的低认知状态有关。

2.4 家属对自身设立AD的态度

当问及患者家属自身是否会设立AD时,有33.3%的家属表示会设立AD,37.3%的家属明确拒绝。在想要设立AD的家属中,有4名家属表示想要设立AD,但对AD的实施仍有顾虑。家属不会设立AD的原因,见表2。

表2家属不会设立AD的原因(多选)(n=128)

原因例数(%)1.我还年轻,对我来说没必要26(15.7)2.相信医生/家人会替我做出明智的选择67(40.4)3.我担心医生会因此放弃对我的治疗4(2.4)4.我对相关知识了解不够,没办法提前选择60(36.1)5.没有法律保护6(3.6)6.其他(没有与家人深入讨论过,考虑不成熟)3(1.8)

经卡方检验,家属对AD相关知识了解不够是家属不愿意设立AD的主要原因(χ2=8.368,P<0.05)。

在对家属是否赞同患者设立AD的态度中,家属对自己是否会设立AD与是否赞同患者设立AD的态度的一致性一般(Kappa值=0.575,P<0.01),表示自己不会设立AD的家属更倾向于反对患者设立AD。

2.5 影响家属对患者设立AD态度的单因素分析及Logistic回归分析结果

将家属及患者的基本资料、家属对患者自主选择治疗内容的态度、家属决策参与的程度、家属对临终问题讨论的态度、患者主动与家属谈论临终问题的频率、家属对患者临终时代理决策的态度、家属对制定AD的态度作为自变量,将家属对患者设立AD的态度作为因变量进行单因素分析,采用Pearson卡方检验,结果显示,家属的住院经历、患者的自理能力级别、家属对患者自主选择治疗内容的态度、家属决策参与的程度、家属对临终问题讨论的态度、患者主动谈论临终问题的现状、家属对患者临终时代理决策的态度及家属对制定AD的态度对家属对患者设立AD的态度有影响,具体见表3。

表3家属对患者设立AD态度的单因素分析

变量家属支持患者制定AD的行为吗赞成反对不清楚χ2值P值住院经历 无6629466.5270.020 有343341自理能力 完全自理40014.7060.023 轻度依赖623664 中度依赖141710 重度依赖20913家属对患者自主选择治疗内容的态度 不赞同10015.6390.048 无所谓1168 赞同643551家属决策参与的程度 不参与决策167918.5100.001 与患者共同商量决策(部分参与)554272 代理患者决策(完全代理)29136对临终问题讨论的态度 可以接受67465315.0520.005 不能接受26913 回避7721患者主动谈论临终问题的频率 有2519126.5020.039 没有754375家属对患者临终时代理决策的选择 积极抢救,延长生命51334329.1400.000 放弃治疗,舒适为主2033 与其他家属商量后决定162434 尊重患者治疗意愿1327家属对制定AD的态度 会7148172.5370.000 不会195123 不清楚10756

注:此表只列出统计分析有意义的项目

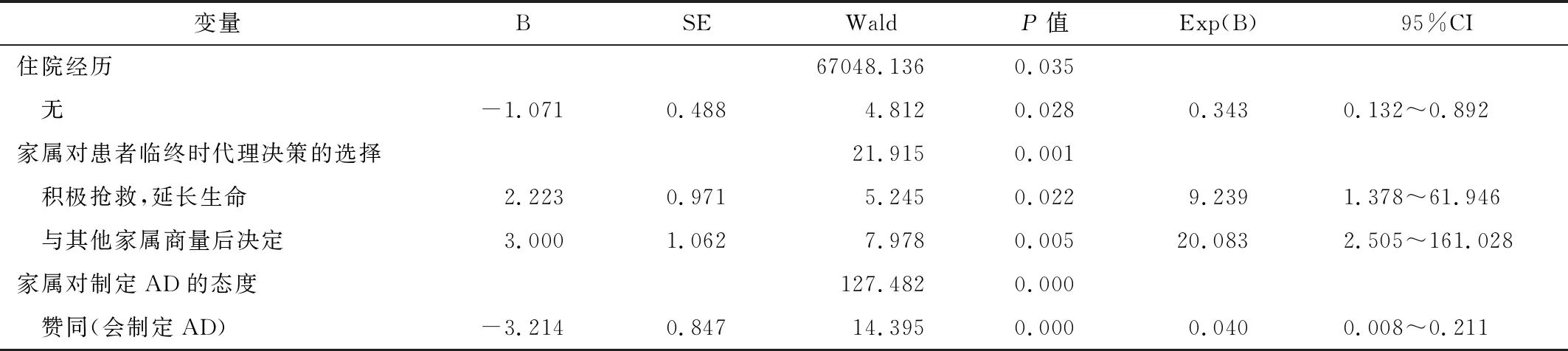

将单因素分析筛选出的指标作为自变量,家属对患者设立AD的态度作为因变量,建立多项Logistic回归模型。结果显示,多项Logistic回归拟合拟然比检验结果为χ2=220.557,P<0.01,模型拟合良好。

经分析,与有过住院经历的家属相比,没有过住院经历的家属更倾向于赞同患者设立AD,其赞同的可能性是有过住院经历的家属的0.343倍;当患者到了生命终末期,只能通过仪器维持生命而需要家属代理决策时,与尊重患者临终意愿相比,选择“积极抢救延长生命”与“与其他家属商量后决定”的家属更倾向于反对患者设立AD。其反对的可能性分别是“尊重患者之前表达的治疗意愿”的9.239倍和20.083倍;与不清楚是否需要制定AD的家属相比,表示会制定AD的家属更倾向于支持患者设立AD,其支持的可能性是“不清楚是否需要制定AD的家属”的0.040倍,见表4。

表4家属反对患者设立AD影响因素的多项Logistic回归分析

变量BSEWaldP值Exp(B)95%CI住院经历67048.1360.035 无-1.0710.4884.8120.0280.3430.132~0.892家属对患者临终时代理决策的选择21.9150.001 积极抢救,延长生命2.2230.9715.2450.0229.2391.378~61.946 与其他家属商量后决定3.0001.0627.9780.00520.0832.505~161.028家属对制定AD的态度127.4820.000 赞同(会制定AD)-3.2140.84714.3950.0000.0400.008~0.211

3 讨论

3.1 相关法律的出台是实施AD的重要保障

当患者到了生命终末期,只能通过仪器维持生命而需要家属代理决策时,选择尊重患者之前表达的治疗意愿的家属仅有22名(8.8%),患者的临终治疗意愿得不到保障。在此形势下,相关法律的出台对AD的推广及有效实施至关重要。

3.2 家属自主决策结果与代理决策结果一致性差

在本组研究中,如果已经到了生命末期,31.7%家属为自己选择继续生命支持治疗延续生命,51.0%的家属为患者选择继续生命支持治疗延续生命,两种选择结果的Kappa值为0.249,一致性差,此差异与Kang等[10]及其他研究[11-12]结果相似。周雯等[11]表示,家属对患者的临终治疗意愿知晓不足,是导致家属代理决策内容与患者治疗照护意愿一致性差的主要原因。Givens等[13]及Spokoyny等[14]也指出,家属与患者间治疗意愿的沟通不足甚至缺乏沟通,在很大程度上会影响家属的决策结果。且家属是患者重要的精神及经济支持者[15]。家属在代理决策时,因外界的舆论压力及住院费用的支付压力,也容易做出违反患者治疗照护意愿的决策[4,16-18]。

3.3 家属对患者设立AD的态度受多方面因素影响

在对患者设立AD的态度中,反对患者设立AD的家属比例(24.9%)与王晓瑾等[19]的研究结果(30%)相差不大。没有过住院经历的家属更倾向于赞同患者设立AD。没有过住院经历的家属,对住院期间可能会用到的治疗方法及治疗项目缺乏了解,无法为患者提供医疗上的指导及支持,可能更倾向于尊重患者对治疗的选择。

为患者代理决策时,选择“继续生命支持治疗延长生命”及“与其他家属共同商量决定”的家属更倾向于反对患者设立AD。当患者临终时需要家属为其代理决策时,部分家属认为积极抢救延长患者生命才是尽孝的方式,坚持抢救可以减轻家属的心理压力[4],也可以避免亲戚朋友对其的舆论压力[4,16];同时,家属对患者情感上的不舍也会让家属选择继续抢救[4,16]。不管是为了逃避压力还是情感上的不舍,均让家属忽视了患者自身的治疗意愿,更可能反对患者设立AD。在代理决策时,家属并没有考虑到患者之前表达的治疗意愿,而是选择与其他家属共同商量决策,这类家属对患者的治疗意愿关注度差,更易反对患者设立AD。20世纪30年代~50年代的患者通常育有多名子女,而教育程度、生活区域及生活理念的不同可能会造成子女间思想的差异。一个人的决策结果可能会受到其他兄弟姐妹的指责,从而在代理决策中出现逃避行为。家属选择与其他家属共同商量决定,可能与家属在患者的代理决策中没有主见有关,或者是家属在代理决策中有逃避行为,害怕承担责任有关。而家属选择与其他家属商量后再决策,而不是直接选择尊重患者先前表达的意愿,可能与家属认为自己在患者的治疗决策参与中占有重要地位,患者的治疗决策必须要有家属参与有关;也有可能是因为患者的意愿没有文书说明及患者的签字确认,如果患者的选择不能被其他家属认可,则这位家属可能会受到其他家属的指责,从而背负巨大的心理压力及社会舆论压力。纸质的认证文件(如AD)是患者对治疗意愿选择的有效说明,也是避免家属之间发生纠纷的重要物证。

表示会设立AD的家属更倾向于赞同患者设立AD,而表示不会设立AD的家属中,对AD相关知识了解不够是家属不愿意设立AD的主要原因(χ2=8.368,P<0.05)。在本次研究中,有45.8%的家属听说过AD,但对AD有一定了解的仅占研究总数的18.9%。家属对AD的低认知状态可能会导致家属反对/不愿意协助患者参与ACP讨论及设立AD。但在中国文化背景下,直接讨论有可能被拒绝。本研究中202名(42.4%)家属因问卷涉及“临终”等敏感词汇而拒绝参与调查。在被调查的家属中,33.4%的家属表示不能接受临终问题讨论。饶洁[20]在对患者、家属及医务人员进行问卷调查后指出,患者家属表示能够接受的死亡教育方式主要为专题讲座。建议医务人员加强对ACP的学习,促进沟通能力,保证患者及家属对疾病相关知识的理解,选择性地开展健康教育专题讲座,内容涉及ACP、AD、临终关怀、医疗自主权等,针对性对相关人群进行健康教育,提高家属对临终问题讨论的接受度。科室内也可以通过宣传栏、在宣传角提供宣传折页、使用可视化信息工具播放等方式提高家属对ACP、AD、生命支持治疗的利弊、缓和医疗的意义等内容的认知度,激发他们对临终问题的思考,从而为后续的ACP讨论及AD的设立打下基础。

3.4 获得家属的支持是AD有效开展的重要环节

在本次研究中,95.2%的患者由家属照护,94.8%的患者住院费用由家属支付,家属是患者的主要照护者及医疗费用支付者。同时,家属参与决策占参与本研究总数的87.1%,住院照护者、家中照护者、住院费用支付者与患者住院治疗决策人呈弱相关状态(r=0.250,P<0.01;r=0.220,P<0.01;r=0.234,P<0.01),家属在患者的治疗决策中占据了重要地位。在中国,一个家庭成员生病住院后,其他家属往往要承担照顾患者及提供患者医疗经济支持的义务。家属与患者一样,是各种医疗决策实施后的承受者[21]。笔者认为,在尊重患者治疗意愿的前提下,应正视家属在患者医疗决策中的指导地位,获得家属的支持,提高家属对患者自主权的认可度,发挥其在患者医疗决策中的积极作用,使其主动与患者进行临终治疗意愿的沟通,带动患者主动对其临终治疗进行思考,是在我国实施AD的重要环节。

4 结论

AD制度尊重患者的尊严和医疗自主权利。通过ACP讨论和签署AD,我们可以了解患者在临终时对医疗的需求及意愿,从而帮助家属做出与患者意愿相符合的决定。然而,在中国文化背景下,大多数家属是患者的精神及经济支持者,同时也是各种医疗决策实施后的承受者[21]。我们应该重视家属在医疗决策中对患者的指导地位,把家属作为我们的盟友,加强家属在医疗决策活动中的积极主动性,获得家属的认可及支持,是在我国顺利、有效实施AD的重要环节。同时,相关法律法规的出台,是患者在非决策能力下维护医疗自主权利的重要保障。