CT、MRI技术在鞍区囊性病变诊断的应用及影像特点分析*

2020-02-17攀枝花学院附属医院CT室四川攀枝花617000

攀枝花学院附属医院CT室(四川 攀枝花 617000)

陈首名 李光纪 何志兵 马方伟

鞍区病变是一种起源于腺体的原始外胚层颅咽管口凹,以囊变为主要病理特征的多种疾病总称,鞍区属于颅内占位性病变发病率最高且最为集中的区域,其中囊性病变是鞍区占位中最为特殊的类型[1];相关数据报告提示尸检中无症状囊性病变检出率约为18%[2],因此鞍区囊性病变的早期准确诊断显得尤为重要。目前影像学技术CT、MRI等在本病鉴别诊断中逐渐被应用[3],但文献研究表明,鞍区囊性病变临床诊断时病灶的影像学表现较为复杂,同一肿瘤存在不同的影像学表现,甚至不同类型的肿瘤有类似的影像学表现[4],为此,本文探究CT、MRI技术在鞍区囊性病变诊断的应用价值并分析其影像特点,以期提高鞍区囊性病变患者影像学诊断能力。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年8月-2018年8月我院收治的68例鞍区囊性病变患者临床资料,(1)入选标准:①临床资料完整,有完整术前、术中影像学资料及术后病理资料;②符合《鞍区病变影像诊断与治疗策略》[5]有关鞍区囊性病变诊断标准;③手术开展前有患者及其家属签署的知情同意书,并且征得院伦理委员会批准同意。(2)排除标准:①妊娠期和哺乳期女性;②合并有其它恶性肿瘤者;③有CT、MRI检查禁忌症者。68例病例患者,男性36例,女性32例,年龄3-68岁,平均年龄(46.32±6.12)岁,病程1周-1年,平均病程(6.02±1.06)个月,术后病理结果显示:Rathke囊肿23例、颅咽管瘤18例、垂体脓肿12例、蛛网膜囊肿15例。均行CT、MRI扫描检查。

1.2 检查方法 (1)CT检查:采用CT扫描仪(SOMATOM Definition AC 128层),扫描范围为沿第二椎体下缘直至颅顶,横轴位扫描层厚设置为3mm,冠状位扫描层厚则为3mm,造影剂采用碘海醇,剂量为50-80mL,将所得影像学数据发送到adw4.3工作站对多方位图像进行分析处理。(2)MRI检查:采用1.5T超导MRI(SOM-ATOM Avanto),在患者头颈线圈行常规轴位、冠状位以及矢状位扫描,T1WI扫描参数:TR、TE=500ms、20ms,T2WI:TR、TE各为2500ms、100ms,层厚、间隙各为3mm、3mm,矩阵设为256×256,采用钆喷替酸葡胺作为增强剂,增强剂剂量设为0.01mmol/kg。

1.3 分析指标 (1)不同分类鞍区囊性病变患者性别、年龄、病程等比较;(2)MRI、CT诊断鞍区囊性病变的效能分析;(3)68例鞍区囊性病变患者影像学特点分析。

1.4 统计学处理 采用统计学软件SPSS20.0对研究数据进行分析和处理,计数资料采取率(%)表示,组间对比进行χ2检验,计量资料(±s)表示,组间计量资料比较行单因素方差分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。一致性分析采用Kappa检验,0.75<Kappa≤1为诊断一致性极好,0.40<Kappa≤0.75为诊断一致性好,0≤Kappa≤0.40为一致性差。

2 结 果

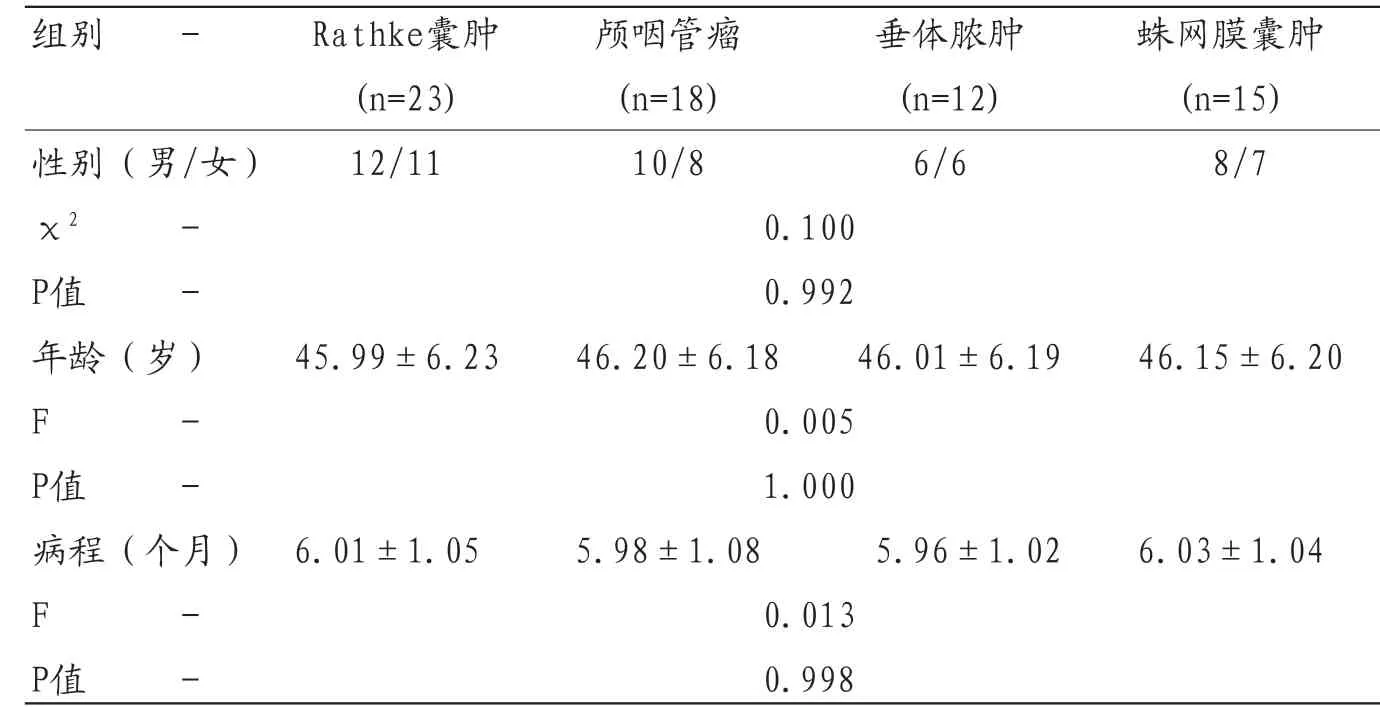

2.1 不同分类鞍区囊性病变患者性别、年龄、病程等比较不同分类鞍区囊性病变患者性别、年龄、病程相较无明显差异(P>0.05),见表1。

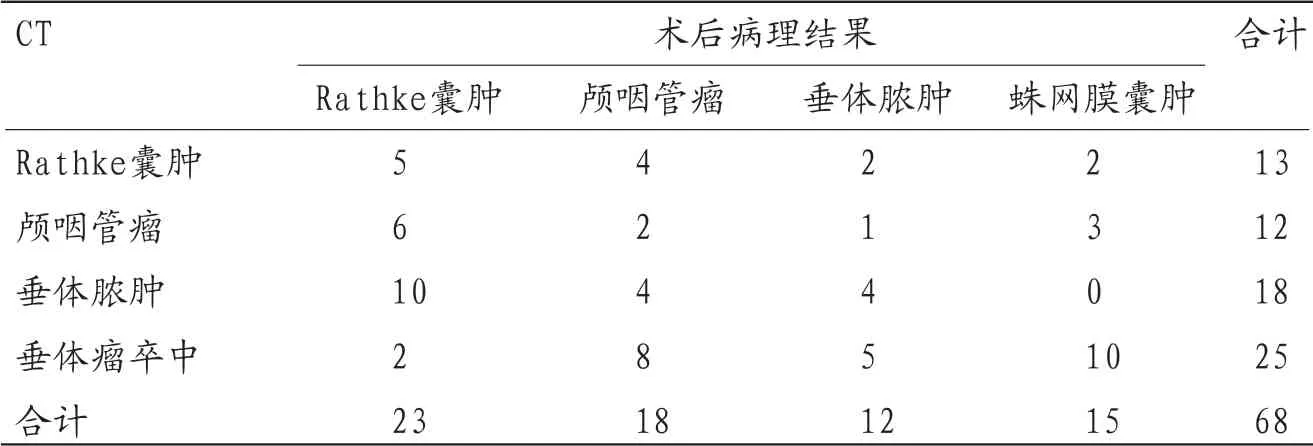

2.2 MRI、CT诊断鞍区囊性病变的效能分析 MRI诊断鞍区囊性病变有9例与术后病理结果不一致,CT诊断鞍区囊性病变有16例与术后病理结果不一致,以术后病理结果为金标准,MRI诊断鞍区囊性病变的一致性为0.87(59/68),较CT诊断鞍区囊性病变的一致性0.76(52/68)高,见表2-3。

2.3 68例鞍区囊性病变患者影像学特点分析 (1)Rathke囊肿23例,15例CT扫描呈低密度信号,8例表现为等密度信号。MRI检查,在矢状位上呈圆或卵圆形,其中10例表现为短T1、长T2信号,脂肪抑制T1仍呈高信号,6例呈长T1、长T2信号,7例内部信号不均匀,表现为高低混杂信号;增强扫描14例未见明显强化,7例囊肿边缘增强。(2)颅咽管瘤18例,CT平扫可见囊壁呈环行或斑块状钙化,3例增强扫描实质部分及囊壁呈中度或明显强化。MRI平扫以圆或不规则分叶状占位为表现,囊实性16例、多囊2例,实性部分以等信号为主,13例囊液为长T1、长T2信号、3例囊液呈等或稍短T1、长T2,信号不均匀,2例呈短T1、长T2。(3)垂体脓肿12例,CT检查,低或等密度肿块有8例,平扫呈稍高密度、增强扫描为环状强化各2例。MRI检查T1WI低信号、T2WI高信号9例,3例T1WI呈等信号,增强后病灶均呈壁较厚环形强化。(4)蛛网膜囊肿15例,CT检查,15例均表现为囊性低密度、无强化及钙化,MRI检查各序列均呈均匀脑脊液信号。

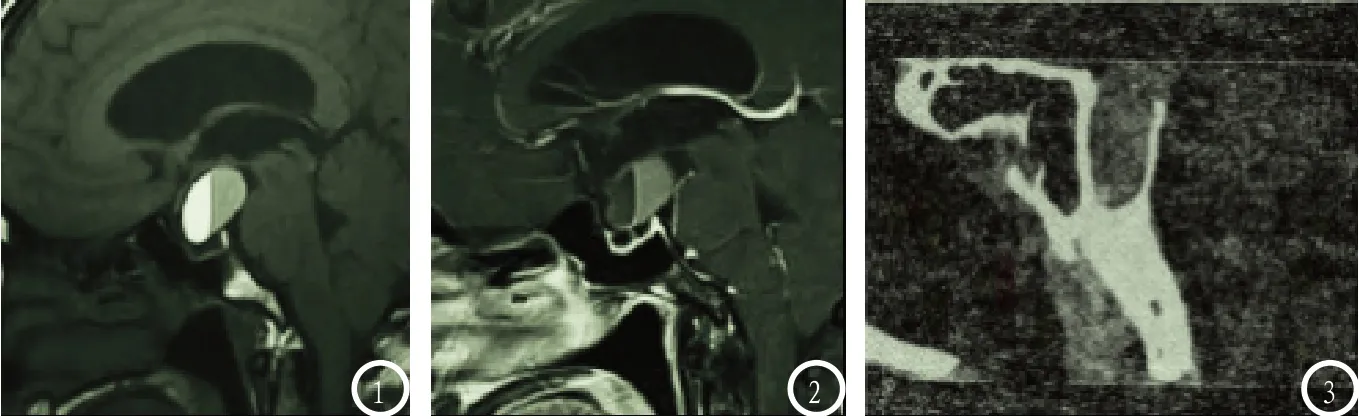

2.4 典型病例影像学分析见图1-3。

3 讨 论

鞍区是颅内肿瘤好发部位之一,鞍区肿瘤分类较多、起源较复杂且发病较为多样,早期临床对其诊断常依据肿瘤的发病部位以及生长方式,从而明确鞍区肿瘤的起源部位以及类型,但不少鞍区肿瘤患者因发现较晚,对肿瘤起源位置以及种类的诊断难度较大[6];近年来随着影像学技术不断发展,影像学技术如CT、MRI等技术在鞍区肿瘤患者诊断中逐渐被应用,但鞍区肿瘤影像学表现多样,术前鉴别诊断存在较大难度,因此术前全面掌握鞍区肿瘤影像学特征,对鞍区肿瘤的定性诊断至为关键[7]。本次研究中选用CT、MRI对鞍区肿瘤患者进行鉴别诊断,结果显示:MRI诊断鞍区囊性病变有9例与术后病理结果不一致,CT诊断鞍区囊性病变有16例与术后病理结果不一致,以术后病理结果为金标准,MRI诊断鞍区囊性病变的一致性为0.87较CT诊断鞍区囊性病变的一致性0.76高,此外鞍区囊性病变如Rathke囊肿、颅咽管瘤、垂体脓肿、蛛网膜囊肿的MRI和CT影像学表现各具有其典型性,初步表明了不同类型鞍区肿瘤CT和MRI影像学表现各异,并且MRI在鞍区肿瘤分类鉴别诊断中的效能较CT明显高,这与既往学者的文献报告观点大体上相符[8]。

表1 不同分类鞍区囊性病变患者性别、年龄、病程等比较[例数(%),(±s)]

表1 不同分类鞍区囊性病变患者性别、年龄、病程等比较[例数(%),(±s)]

表2 MRI诊断鞍区囊性病变的效能分析(n)

图1-2均为囊性颅咽管瘤患者MRI为T1WI及T1WI增强,提示鞍上囊性占位,可见液-液平面, MRI增强扫描提示囊变呈弱强化,术后病理提示囊液为胶冻样物质;图3为Rathke囊肿CT冠状重建图像,提示蝶鞍扩大,骨质吸收变薄。

鞍区肿瘤主要位于鞍内或鞍上,多轴位扫描有利于鞍区肿瘤的定位及定性判断,CT及MRI增强扫描通常可对鞍区肿瘤的特有征象进行显示,据以往流行病学报告显示,鞍区肿瘤常见分类有Rathke囊肿、颅咽管瘤、垂体脓肿、蛛网膜囊肿等,患者常表现为囊性占位所致神经症状及垂体功能低下表现,以头痛、视力视野异常、月经紊乱及头痛等最为常见[9]。其中Rathke囊肿患者CT平扫表现为囊肿呈鞍内或鞍内-鞍上生长,囊肿边界清晰且呈圆或类圆形,密度低、均匀,少部分囊肿内黏液、胶样物质沉积,增强扫描囊肿呈无或边缘强化,而其在MRI上表现为单纯鞍内表现,信号均匀、T1低等或高信号,T2高信号,并且MRI信号高低主要受囊内容物的含量及成分的影响,MRI增强扫描后Rathke囊肿表现为囊壁不强化或轻强化信号[10]。颅咽管瘤常分为实性或囊实混合型,主要由复层鳞状上皮构成,CT平扫表现低密度信号,可见钙化,经MRI扫描提示囊性部分在T2WI上呈高信号,颅咽管瘤MRI增强扫描后囊壁表现为环形强化,实性部分以等或不均匀信号为主要表现,增强扫描则呈不均匀或网状强化,偶可见钙化或坏死结构[11]。垂体脓肿CT平扫呈单纯囊性、低密度影,部分呈等密度或混杂密度,增强表现为环形强化,MRI则呈T1WI低信号、T2WI高信号,强化则表现为环形强化,环比厚度均匀,因垂体脓肿易与其它鞍区囊性病变相混淆,增强扫描虽有一定诊断价值,但缺乏明显的诊断特异性[12]。蛛网膜囊肿CT平扫表现为囊性低密度,MRI扫描呈脑脊液信号,增强扫描时囊壁无强化,垂体受压变扁后将向下方移位[13]。但与CT诊断技术相比较,MRI不仅可提供多方位图像、对比度高、影像较为清晰、伪影干扰少,并且可较清晰地显示鞍区肿瘤与瘤旁组织以及血管的关系;因而MRI在鞍区囊性肿瘤分类鉴别诊断中的价值较CT高[14]。

表3 CT诊断鞍区囊性病变的效能分析(n)

综上所述,鞍区囊性肿瘤的CT及MRI影像学表现各有其特点,其中MRI对鞍区囊性肿瘤的鉴别诊断价值较CT明显优,更具有临床推广应用价值。