可视化教学和参与式教学在弹性力学教学改革中的实践

2020-02-10吴忠铁王晓琴杨永恒吴云高忠虎

吴忠铁 王晓琴 杨永恒 吴云 高忠虎

摘 要:文章重点分析了弹性力学课程教学中的难点,提出可视化教学和参与式教学方法相结合的新组合式教学方法,提高学生的学习兴趣和参与程度,形成以学为主,以教为辅的教学模式,并以孔口应力集中为例,对该教学的方法进行了讨论。结果表明该教学方法具有很好的教学效果,是对弹性力学多元教学模式的积极探索。

关键词:弹性力学;教学改革;孔口应力集中;可视化教学;参与式教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)02-0120-03

Abstract: The article analyzes the difficulties in the teaching of elastic mechanics, and proposes a new combined teaching method combining visual teaching and participatory teaching methods to improve students' learning interest and participation, and form a learning-oriented and teaching-assisted teaching mode. The teaching method provided was discussed and analyzed by the stress concentrate of hole. The result shows that the new teaching method provided improves teaching effects. The plural teaching mode provided is an active explore for teaching reform of elastic mechanics course.

Keywords: elastic mechanics course; teaching reform; the stress concentrate of hole; visual teaching; participating teaching

弹性力学是继理论力学、材料力学和结构力学等课程后的土木工程专业又一门重要的理论性较强的课程,让学生系统地学习变形体力学的基本概念和研究方法,其注重培养学生的抽象化能力、逻辑思维能力和创新能力。由于其课程的特点和性质,在其教学过程中,公式推导和问题理论分析比较抽象和枯燥,相关的理论掌握与運用程度不够,学习效果不好,学生理解困难,容易挫伤学生的学习积极性。在提问、测试和考核过程中均能反映出此类问题。各高校教师在弹性力学课程教学上进行了积极地探索和尝试。为了克服上述问题,提高学生的积极性和主动性,提高学习质量和教学效果,提出了及时教学与课前预习相结合、计算机支持下的协作学习与课后讨论相促进的教学理念和方法[1],并针对性提出了工程背景、数理基础和力学原理的三段式教学方法[2],混合式教学模式对大学生学习能力的提升具有一定效果[3]。采用有限元软件和MATLAB的PDE工具箱对相关问题进行了可视化的分析和探讨[4-5],教学改革的目的是通过教学方式的改变,降低课程理论知识的理解和掌握的难度,激发学生的学习兴趣,提高课程的教学质量。本文依据弹性力学的特点,提出了可视化和参与式教学的相结合的教学方法,以孔口应力集中为案例进行了相关教学探讨,利用有限元软件对多组开孔构件进行有限元分析,采用图形清晰反映外部荷载作用下孔口应力变化规律和特点。同时,让学生参与模型试验测试,更直观的反映孔口应力集中的特点,易于学生接受和理解,通过课堂效果和课外试验操作相结合,提升了学生的学习效果,提高了教学质量。

一、孔口应力集中在教学中的难点

弹性力学中重点的概念和理论较多,在教学过程也是相对比较难理解和掌握的知识要点。其中,孔口应力集中是较为重要的概念和理论知识,与工程结合较为紧密,就是一个明显的案例。它是指在许多工程结构中,常常根据需要设置一些孔口。由于开孔,孔口附近的应力将远远大于无孔时的应力,也远大于距孔口较远的应力。且具有两个非常重要的性质:集中性和局部性[6]。在教学过程中,主要分几个要点进行讲解和分析。第一,小孔;第二,孔口附近的应力将远远大于无孔时的应力;第三,孔口附近的应力远远大于距孔口较远的应力;第四,集中性;第五,局部性。对于上述知识点,采用传统知识进行讲解时主要采用递进式分析。学生对于相关的理论知识理解和掌握存在较大困难。孔口应力集中的集中性和局部性是最大的难点,采用怎样的教学方法和模式,将知识通俗易懂的传授给学生,使学生能够较好地掌握和理解是该部分教学改革的基本思路。可视化是将用语言难以描述和表达的信息用图形或者视频的形式表现出来,更加直观,使学习者能更全面深入地认知相关信息。为了便于学生学习和理解相关知识,采用有限元软件进行分析,形成可视化教学资料,实现对于传统教学模式的一种补充,提高学生的学习兴趣,提升课堂的教学质量。

为了验证相应的教学模式的合理性,为了全面地体现孔口应力集中的相关理论知识的重要内容,本文设定几组实际模型参数,进行相应的有限元分析,主要分析孔口与应力的变化关系和特点,探讨孔口尺寸,孔口形状的影响程度,并设定学生相关模型试验,调动学生的积极性和主动性。

二、孔口应力集中的可视化

所选教材理论知识部分没有相应的可视化资料,理论知识和相关公式推导理解相对困难,因此需要一部分可视化教学材料,一般情况下这部分资料应由教师在上课之前进行分析处理,并形成教学资料。

(一)不同孔型的有限元模型

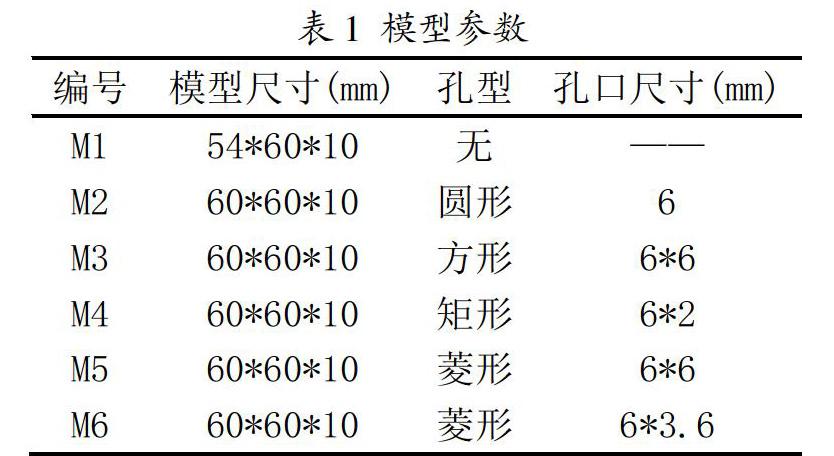

为了分析孔口形状对孔口应力集中的影响,依据要阐述和说明的问题,给定六组有限元分析模型。分别为无孔口模型,圆形孔口模型,方形孔口模型,矩形孔口模型,正菱形孔口模型,扁菱形孔口模型。具体尺寸如表1所示。

(二)不同孔型的孔口应力集中分析

对有限元分析结果进行处理并分析,给出2组构件的应力云图如图1所示。

图1为无孔试件和有孔试件的应力云图,通过对比可以看出在孔口附近应力明显增大和集中。从图2中可以看出,应力在孔口1.5倍直径范围内明显增大,更容易理解应力集中的局部性和集中性。可视化处理后,更有助于学生的学习和理解相关理论知识。

三、孔口应力集中的试验测试与分析

(一)试验模型

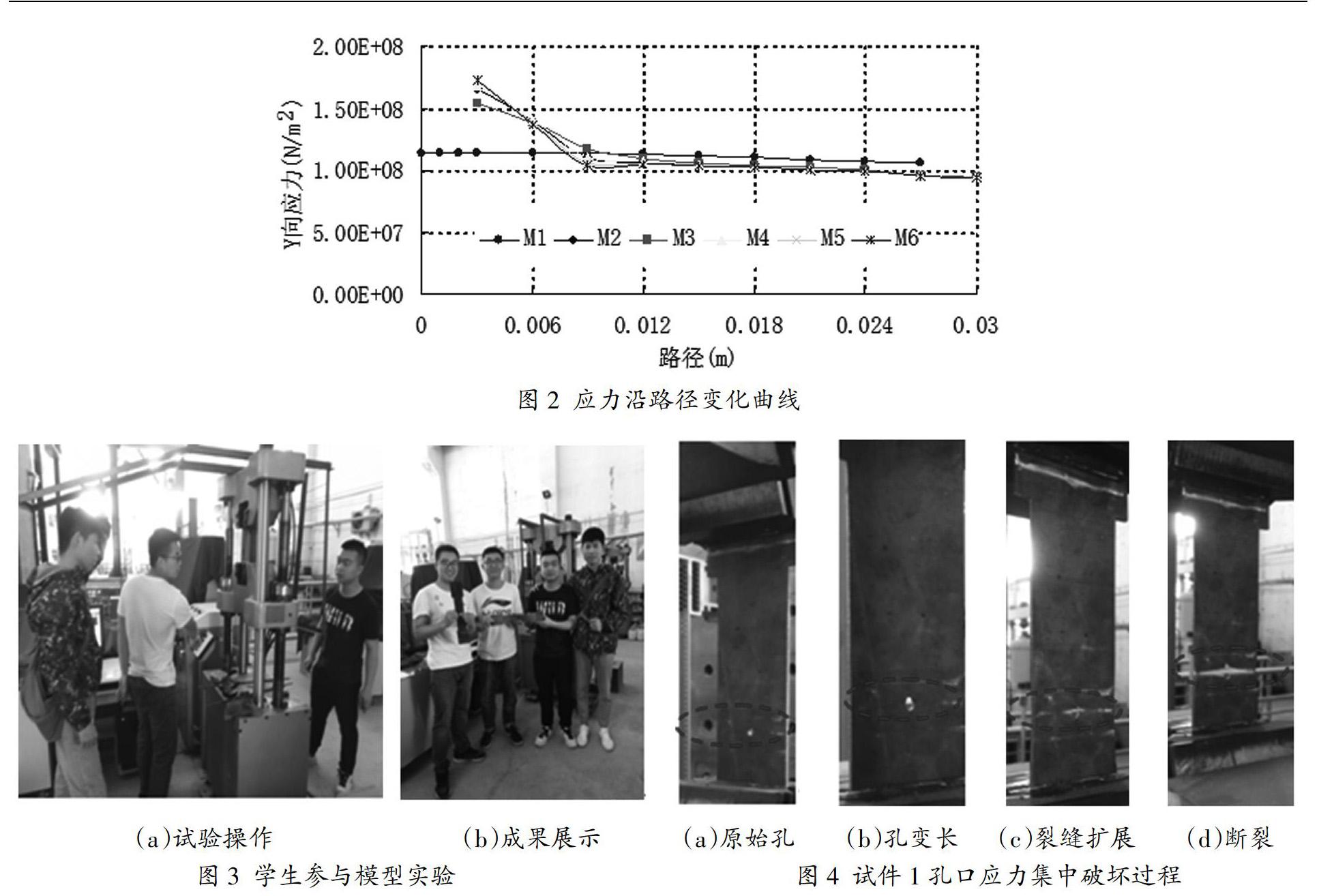

图3为学生参与模型试验,这是实际操作环节,可以充分体现学生综合素质和能力,能够体现学生对理论知识的理解和掌握程度,更能够让学生亲身体验和感受这一过程,锻炼其动手能力。

为了提高学生对简单模型试验的操作能力,整个应力集中试验的过程,模型的安装和测试基本由学生独立完成,教师负责指导。图3(a)为学生现场操作试验装置进行测试。初始学生操作试验仪器不熟练,经过一组模型测试,就能够基本掌握操作过程。并对试验中出现的一些问题进行处理。

(二)模型试验与分析

图4为试件试验测试过程和结果。图4详细反映了试验构件小孔应力集中的整个过程和破坏特点。构件主要是小孔处出现应力集中,小孔先变长,在发生裂缝,不断扩展,最后断裂。构件初始破坏在小孔处。表明小孔应力集中,使应力先达到构件的屈服荷载,构件在小孔处先屈服,在破坏。

试件2破坏情况,与构件一基本相同。小孔先出现裂缝,再开裂,最后断裂。小孔处应力集中比较明显。

通过两组模型测试试验,充分地展现了小孔应力集中的特点和构件的破坏过程,让学生直观地体会到了孔口应力集中的过程,与教材中的相应理论相结合,更能有利于学生对于该理论知识的理解和掌握。

(三)学生的理解与体会

通过小孔应力集中的模型试验,让学生们参与到其中,亲自动手去操作,实现小孔应力集中的过程和现象,感受着整个破坏试验过程。观察试验试件由完整到开裂再到断裂的过程,观察到小孔对构件破坏的影响,直观地体会到了小孔应力集中的特点,使学生增加了对应力集中问题的理解和体会,对该理论知识有更深的了解,达到了弹性力学中小孔应力集中理论的教学目的和要求。

(四)学生对相关知识的扩展和思考

学生做完相应的试验测试,我们就试验过程中的现象进行了相应的讨论。比如说,此次测试的时间是在6月份,气温较高,学生提出“孔口应力集中是否受温度影响?如何实现低温测试?”。“孔口应力集中受不同形状影响,如何实现简单对比测试?”等。學生积极参与课下的相关模型测试可以开拓学生的思路,提高学生的综合素质和能力。

四、结束语

通过对弹性力学教学过程中基本问题的分析和相关案例的探讨,采用可视化教学方法和参与式教学方法相结合的教学模式可以很大程度上提高教学效果。该方法能够让理论与实践相结合,降低了学生对理论知识的理解难度,提高了学生的学习兴趣和效果。同时,学生参与课程模型试验,锻炼了实际操作能力,提高了学生的综合素质,可以开阔学生视野,拓展学生学习思路,在参与式教学过程中激发对问题新的思想,以点带面,全激发和提高学生的学习动力。该方法是弹性力学课程多元化教学模式的积极探索,可以在教学过程中逐步应用。

参考文献:

[1]楼文娟,梁洪超,杨骊先.《弹性力学》课程教学改革探析[J].高教论坛,2015(07):40-44.

[2]张伟伟,田锦邦.弹性力学的三段式教学方法[J].力学与实践,2017,39(02):191-195.

[3]梁静.混合式教学模式提升大学生课堂学习投入水平的准实验研究[J].高教学刊,2019(02):59-60+64.

[4]于玉真,李伟亮,李励,等.《弹性力学与有限元分析》课程教学改革研究[J].教育教学论坛,2017(45):102-103.

[5]潘东辉,马崇武.MATLAB/PDE在弹性力学可视化教学中的应用[J].力学与实践,2014,36(04):500-504.

[6]徐芝纶.弹性力学简明教程(第5版).北京:高等教育出版社,2018.