中东西部六省农村数字普惠金融发展水平及提升对策研究

2020-02-09蔡洋萍汪晨熊佳琪

蔡洋萍 汪晨 熊佳琪

摘要:本文利用2014-2018年东中西部六省农村的数据对農村数字普惠金融发展水平及不同地区之间的发展水平差异进行比较研究。近年来,东中西六省的农村数字普惠金融指数整体水平都有所增长,从数字普惠金融覆盖广度来看,东部三省一直领先于中西部且保持在很高水平;从数字普惠金融使用深度水平来看,浙江省处于领先地位,西部两省的使用深度水平一直明显低于华中两省;从数字普惠金融使用可持续性水平来看,六省的农村数字普惠金融使用可持续性水平都是在不断增加的,相对另两个维度六省差距很小,且同一地理位置的两省使用可持续水平非常接近。基于上述研究,提出提升我国农村数字普惠金融发展水平的对策建议。

关键词:农村数字普惠金融 发展水平 提升对策

*基金项目:本文系2018年湖南省社科基金一般项目《我国贫困地区金融扶贫资源配置的“内卷化”困境及破解路径研究》(18YBA221)阶段性成果。

一、引言及文献评述

全球普惠金融合作伙伴组织(GPFI)定义数字普惠金融为“所有通过使用数字金融服务以达到普惠金融的举措”,同时还强调所提供的金融服务对于金融服务供应商而言是可持续的、是负责任的、并对金融服务获得者而言成本是可负担的。我国《2016数字普惠金融白皮书》(2016)将数字普惠金融定义为“通过建立在移动互联网、云计算、网络和通信服务等数字科技的基础上,金融机构得以通过不同的方式为原先金融服务获取不足的人群长期提供多种多样的金融服务”。相比传统普惠金融,数字普惠金融有在地域上有更强渗透性,在区域范围有更高覆盖度,通过数字普惠金融使人们获取金融服务变得更直接、客户覆盖面更广。

国内外学者对数字普惠金融进行了相关研究。Park、Mercado(2016)将城乡收入差距设为衡量贫困的标准,将研究对象设为亚洲发展中国家,通过实证分析判断普惠金融对减贫的作用程度,得出普惠金融能明显减缓贫困的结论[1]。国内学者丁杰(2015)和吕劲松(2015)指出数字金融能明显提升金融服务效率,覆盖更多小微企业,降低信贷门槛,为中小企业提供交易成本更低,信息更透明的优质贷款资源,进而促进普惠金融的落实[2][3]。姜振水(2017)指出应当通过数字技术来推动普惠金融发展,让广大低收入群众,特别是农村地区也能拥有适宜的金融服务。Ozili(2018)也指出贫困人群享用金融服务的“皮鞋成本”能因为数字金融的广泛应用而得到大大地减少,并且还能增加低收入人群获得金融服务的机会以及扩宽融资渠道[4]。

关于数字普惠金融发展的情况,Kama和Adigun(2013)针对非洲国家尼日利亚的普惠金融发展水平进行了调查,研究提出不够完备的金融基础建设,以及落后的网络信息技术水平,严重阻碍了普惠金融在尼日利亚的发展建设和[5]。Diniz等(2012)以巴西为例,分析了手机支付、生物信息辨别等一系列新技术对有普惠金融在巴西农村及城市贫民地段的推广所起到的促进作用,使这些地区的人们也可以享受到基本的金融服务[6]。宋晓玲(2017)运用泰尔指数对我国各省城乡居民收入差距进行测算,建立了平衡面板数据模型并进行了分析,结果表明城乡居民收入比随数字普惠金融的发展明显降低[7]。张勋(2019)通过分样本实证分析得出三个结论:一是,数字普惠金融在落后地区的发展速度更快,并显著地提高农村低收入群体的家庭收入;二是,发展数字普惠金融能通过创业机会均等化,改善农村地区的创业行为;三是,数字金融激发低社会资本和低物质资本家庭的创业行为,促进中国的包容性增长[8]。傅秋子(2018)以面板数据回归模型结果为依据,对数字普惠金融对各地区农村正规金融需求的异质影响进行了分析,发现农村生产性正规信贷需求概率随数字金融水平的发展而下降,对智能手机用户的影响尤为显著,显著促进了农村正规消费性贷款需求,高学历、习惯网购的农村群体的需求提升显著[9]。在关于数字普惠金融对农村的作用研究中,龚沁宜(2018)通过对我国西部12个省市进行实证分析得出结论,数字普惠金融对于低收入群体的收入提升具有显著作用,特别在经济发展水平相对较低的地区,其增收能力相当显著,当经济水平超过某门槛值时,数字普惠金对减贫的边际效果递减[10]。杨竹清(2019)通过建立SFA模型来测量数字普惠金融扶贫效率,发现对于农村扶贫效率,普惠信贷和数字支持服务有积极作用,而对于城市扶贫效率,服务深度和覆盖广度有消极作用,可得数字普惠金融扶贫效率在城市和农村之间差异明显,且金融发展水平和信息化基础设施是关键影响因素[11]。董玉峰(2020)指出金融扶贫应将数字普惠金融嵌入至贫困地区特色产业链中,构建基于市场化机制的数字普惠产业链减贫模式,使得扶贫主体从分散个体转变为链条式团体,提升扶贫风险可控性[12]。

综上所述,国内外学者对于数字普惠金融进行了相关研究,为本研究提供了丰富的研究基础。国内学者对我国农村数字普惠金融的发展进行了研究,现行研究主要通过定性分析对农村数字普惠金融发展的现状、问题进行研究,缺乏对农村数字普惠金融发展水平及不同地区之间的发展水平差异的比较研究。研究将对中东西部六省农村数字普惠金融发展水平进行测度并进行比较分析。

二、我国农村数字普惠金融发展水平衡量指标体系构建

(一)指标维度与指标选取

北大数字金融研究中心在设计中国数字普惠金融指标体系过程中遵循了下列构建原则:首先需要从系统的角度出发,指标维度上要同时考虑广度和深度,能体现普惠金融服务的均衡性,代表金融服务的多元化和层次性,强调互联网技术。最后指标体系要保证纵向(跨时间)和横向(跨地区)可比性,并保证数据的连续性和方法的完整性。综合上述原则,根据农村数字普惠金融发展现状及前景并结合相关数字普惠金融指标体系研究,这里将从农村数字普惠金融服务的覆盖广度、使用深度和使用可持续性三个一级维度来构架农村数字普惠金融体系。

1.农村数字普惠金融覆盖广度。是发展数字普惠金融的设备基础,数字金融服务供给需要通过电子账户来作为载体,所以这里将通过电子账户及银行卡绑定情况等来体现。

2.农村数字普惠金融使用深度。指的是农村地区主要数字普惠金融服务的使用频率和实际使用总量指标等。这里根据金融服务特点主要分为基础体系使用程度、投资业务使用程度、风险业务使用程度三大二级指标。基础体系使用程度包括信用系统使用指数和支付系统使用指数,这些是实施其他数字金融服务的基础体系。投资业务使用程度由货币基金业务使用指数和理财业务使用指数来体现。风险业务使用程度由风险对冲业务--保险的使用指数和蕴含风险业务--信贷的使用程度来体现。

3农村数字普惠金融使用可持续性。主要指农村用户在办理数字普惠金融服务过程中的便利性和实惠性程度。其中便利性程度由移动化指数和商户非现金化指数来体现,实惠性程度由用户成本指数和信用化程度来体现。

(二)数据处理

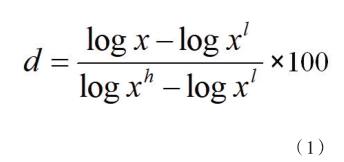

由于具体指标表述单位不同,所以需要进行无量纲化处理,再进行赋权计算得到维度值。目前学者们对建立普惠金融指标体系过程中无量纲化处理主要用对数型功效函数法、指数型功效函数法、有线性功效函数法(Sama,2012;焦瑾璞等,2015;伍旭川和肖翔,2014)。这里将结合数字金融扩张速度快、农村地区之间差异大的特点,为了缓解极端值的影响,将采取北京大学数字金融金融研究中心课题组(2020)[80]采用的对数型功效函数法,公式如下:

为了便于该指数应用于未来跨地区跨时区进行数字普惠金融发展水平对比,做出下列处理:(a)对正向指标,固定2014年各农村地区指标数据实际值的5%分位数为下线,95%分位数为上线;(b)对逆向指标,固定2014年各农村地区指标实际值的95%分位数为,5%分位数为。另外,为了避免极端值的出现,需要平滑指数,对超过上限的地区进行“缩尾”处理,即当某地区基准年的指标值超过该指标上线时,则令该指标值成为上限值,同理,当某地区地基准年的指标值低于该指标下限时,则令该指标值成为下限值。最后每个指标无量纲化数值得分区间在0和100之间,基准年之后年份的指标功效分值可能大于100或小于0,各分值越高,得代表该指标发展水平越高。

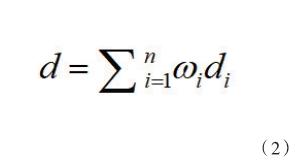

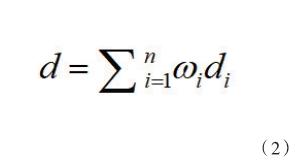

(三)数字普惠金融发展水平指数合成

一般的合成模型有加权几何平均合成模型,加权算数平均合成模型、加权算数平均合成模型等。考虑到该指标体系是以2014年的各指标值得上下线为比较基准,因此在2014年后的指标无量纲化后可能小于等于0,所以为了最终加权汇总指数值是0,这里将采用算数加权平均法来进行指数合成步骤。指标加权算数平均合成模型公式如下:

其中,d为农村数字普惠金融指数,n为评价指标个数,为各指标对应权重,为原始数据进行无量纲化处理后数据。

三、东中西部六省农村数字普惠金融发展水平分析

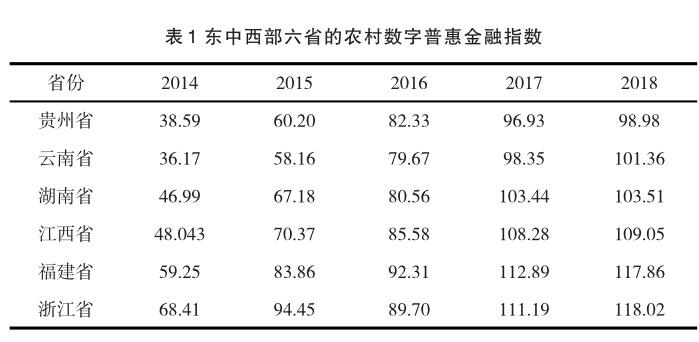

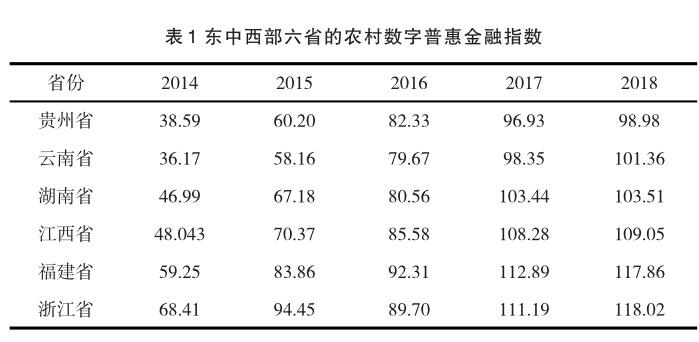

根据前述农村数字普惠金融发展水平衡量指标体系的公式(2),利2014-2018年东中西部六省农村数据,得到六省的农村数字普惠金融指数如表1所示:

为表达更加直观清晰,根据表1可以看出,东中西六省的农村数字普惠金融指数整体水平近年来都有所增长,但东部的浙江省和福建省的农村数字普惠金融发展水平一直领先中西四省,整体来看中部地区数字普惠金融发展水平领先于西部。从东中西部六省农村数字普惠金融发展水平增速来看,2015年云南省省的发展水平增速最快,环比增长60.8%,其次是贵州省56%的增速,中东部增速接近在38%-43%,这里可以看出数字普惠金融发展落后地区在发展初期会有更高的增速潜力。随后整体上增速放缓,到2018年,三省的发展增速都降为个位数,但是其中华中的湖南省和江西省增速最低,可能是因為相比农村数字普惠金融发达地区的东部,中部地区的创新升级动力较弱,而相比相对落后的西部地区,中部地区的向上发展空间较低。

(一)农村数字普惠金融覆盖广度水平情况

从中东西部六省数字普惠金融覆盖广度水平来看,东部三省一直领先于中西部且一直保持在很高水平,2015年达到最高水平,随后覆盖广度略有下降,推判主要原因是当期财付通、银联商务等同业发展速度加快,分刮了支付宝部分市场份额。而中西四省覆盖广度水平接近,2015年、2016年都增速明显,当覆盖广度达到85的水平后,增速放缓。到2018年,东中西部六省的覆盖广度水平差距较小,都在85到100之间。(见表2)

(二)农村数字普惠金融使用深度水平情况

从中东西部六省农村数字普惠金融使用深度水平来看,浙江省依旧处于领先地位,但在2016年有明显降低,其主要原因是在政策限制背景下以及电子银行和其他互联网综合金融公司的崛起发展,支付宝的支付业务和货币基金业务使用率明显降低。福建省在发展初期虽落后与浙江省,但是一直保持较稳健的增长步伐,并于2016年后发展差距不大。而西部两省的使用深度水平一直明显低于华中两省,在发展初期,两省使用深度水平都处于落后状态时,发展增速明显。在2017年都达到最高水平后略有下降,推测原因和浙江省2016年发展深度下降原因一样,并发现来自其他机构的数字普惠金融业务在其他五省发展情况对比浙江省有滞后现象。(见表3)

(三)农村数字普惠金融使用可持续性水平

从中东西部六省农村数字普惠金融使用可持续性水平来看,在初期,经济发展水平最低的贵州省对数字普惠金融的使用可持续性最高,数字普惠金融发展水平最高的浙江省的使用可持续性水平最低。六省的农村数字普惠金融使用可持续性水平都是在不断增加的,且相对另两个维度六省差距很小,且同一地理位置的两省使用可持续水平非常接近。(见表4)

根据综合分析可以发现,2018年中东西部六省农村数字普惠金融的使用深度差异最大、覆盖广度次之、使用可持续性差距最小。从东中西部六省的经济发展水平和数字普惠金融指数的情况来看,初步推测数字普惠金融指数与经济发展水平有正相关的关系,并且驱动力主要来自数字普惠金融的覆盖广度即覆盖更多的人群和使用深度即金融服务的多样性。

四、提升我国农村数字普惠金融发展水平的对策建议

(一)提升农村数字普惠金融基础设施建设

1.完善农村数字化征信体系建设。一方面,要增加信息获得渠道,收集农村地区相关信用信息,并与上级信用信息系统进行联网,达到信用信息贯通程度;通过金融服务数字软件,农村居民能在家线上办理申报、信用资料完善、查询申请流程等基本金融业务,还能在手机银行上完成融资申请流程、了解金融服务资料等,这些会帮助农村居民提升金融信用意识,加深金融机构与农村居民的互动联系。另一方面,建设“信用村”“信用户”刻不容缓,需要尽快搭建数字征信平台同时建立信用系统与贷款业务关联机制。并且改变传统中资产和收入评分结果占比过大的情况,将农村产业经营情况、农户素质、农户名誉情况等作为特色指标归入信用评分体系中去。不同信用等级对于不同的贷款额度和费用,再结合农户贷款周期性需求,定制每人贷款期限,让农民有信用就是农村金融服务获取通行证的意识,达到农村征信系统服务水平提升的目的。

2.加快农村支付结算体系建设。首先,推动电子支付业务与在农村发展,在农村普及宣传移动支付、网上支付方式,例如在农贸市场支付和农村水电费缴纳方式上宣传推广支付宝、手机网上银行等方式来支付,推广非现金化生活。其次,加快惠农支付便民服务站的建设,在金融机构网点覆盖不足的地点设置ATM机和POS机,提升便民助农取款便利性。

3.加快数字信息基础设施建设。鼓励贫困地区政府部门与电信部门共同合作,降低费用,提供补贴,为贫困农民提供优惠网络套餐和低价智能手机,提升农村地区数字操作能力。鼓励当地农信社等农村金融机构发展健康数字化平台,发掘创新多元化功能,在实现线上资金存取、转账等基础服务外,还能拓展线上资信评估、保险业务、咨询服务等多功能服务,增加用户使用的综合体验,同时要注意杜绝虚假广告发布和平台虚假信息,创建绿色网络环境。

(二)提升农村数字普惠金融使用深度

1.深度推广农村数字信贷服务。农村数字信贷服务需要大力的激励创新和推广。一方面能根据当地经营特点,结合数字技术,因地制宜地创造提供适合本地特色经营的数字信贷服务,如“云南葡萄贷”等。另一方面,“政银企户保”的经营宣传模式值得借鉴,可以在无银行卡人群和无线下金融网点地区大力推广线上数字信贷产品,让金融服务匮乏的偏远地区的金融需求得到满足,提升整体农村数字信贷服务使用深度。

2.普及手机银行等综合金融APP应用。扎根农村的农村金融机构如农商行、农信社等应加大对农村居民线下宣传和使用指导,提升手机银行客户使用概率,利用手机银行获取金融服务的便捷性,消除农村地区金融服务的地理歧视,提升客户的使用率和信任度。其次,培养农村居民对手机银行、支付宝等金融APP的各项功能应用的挖掘探索习惯。目前农村居民运用手机银行等APP主要用于转账汇款,而对投资理财、小额贷款、生活缴费、信用积累等功能使用的少之又少。而针对农村用户对手机银行等综合金融APP应用粘性低的问题,可以采用支付抵扣现金、投资消费有优惠的方式来提升农村居民的使用频率,同时带来金融机构服务三农、带来普惠的良好形象。

(三)推动对农村居民数字金融知识普及教育

1.对于农村地区需要分人群进行金融知识普及教育,帮助他们掌握基本的金融知識和数字普惠金融操作能力。对于农村的青少年群体应该尽早的培养金融意识。对成年人,根据性别、工作性质、从事农林渔业的方向不同等进行不同的正规金融产品和服务的培训,让他们更深刻了解数字普惠金融的实际应用。对老年人应该注重他们的自我保护意识,进行防金融欺诈等知识教育。当然,对所有的农村居民都应加强非正规金融产品和机构的辨别能力,遭受欺诈和不公平交易时,普及积极举报、合法维权意识。

2.农村管理组织和农村金融机构应该合作推广普惠金融理念,将合规的小微贷款技术、农业保险服务推广到农村居民的生活中,提高农村金融服务能力和农村居民金融风险辨别能力。

3.政府、金融机构、涉农企业等多方合作,多渠道展开数字普惠金融教育和个人财务规划、理财意识培养。线下可以以村为单位定期举办金融知识教育活动,以及通过宣传册、宣传大厅滚动视频等方式将通俗易懂的数字金融知识向农村居民普及。线上可以用喜闻乐见的短片宣传,和数字操作小游戏来吸引农村居民参与实践。

参考文献:

[1]Park C. Y.,Rogelio U. Mercado.DoesFinancialInclusionReduce Poverty and Income Inequality in Developing Asia[M]. London: Palgrave Macmillan UK,2016:61-92.

[2]丁杰.互联网金融与普惠金融的理论及现实悖论[J].财经科学,2015,(6): 1-10.

[3]吕劲松.关于中小企业融资难、融资贵问题的思考[J].金融研究,2015,(11):115-123.

[4]Peterson K. Ozili. Impact of digital finance on financial inclusion and stability[J]. Borsa Istanbul Review,2017.