抗战期间艺术考古学第一重要发现

——杨家骆组团考察大足石刻始末

2020-02-07

(重庆市北碚区博物馆,重庆 400700)

大足石刻是遍布大足县境摩崖造像的统称,唐、五代、宋时凿造,明、清两代亦续有开凿。大足石刻规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富,是中国古代石刻造像的艺术瑰宝。然而,大足石刻深藏蜀地,湮没千年,鲜有人至,于世无闻,古代典籍亦无记载。

大足石刻最早的图像资料,是刘蕴华拍摄的大足北山、宝顶山的8桢石刻照片,刊登在1935年3月《东方杂志》第32卷第5号,这组照片的刊发并未引起世人的多大关注,成为过眼云烟。1940年,梁思成、刘敦桢等为代表的中国营造学社成员,也曾来大足考察,在北山、宝顶山拍摄了较多的石刻照片,但当时却未将其图像资料公之于众。而大足石刻的闻名于世,进入国人的视野,引起社会各界的关注,则与杨家骆有关,在抗战期间杨家骆率团考察大足石刻,对考察成果进行整理、研究,并公布于世,大足石刻,成为抗战期间艺术学考古的重大发现。

杨家骆,江苏南京人,著名出版家,编辑家,在南京创办中国辞典馆任馆长,从事辞典编辑出版。抗战时期,中国辞典馆迁到北碚北泉公园观音殿,并附设有印刷厂,延续辞典编辑出版。一次机缘巧合促成了杨家骆发起考察大足石刻的动议。

1944年冬,时任大足县临时参议会议长陈习删来到北泉公园找到杨家骆,为印刷《大足县志》事宜与之相商,二人聚谈之间,陈习删谈及大足精美的古代石刻不为外界所闻引为憾事。大足石刻引起杨家骆的好奇和关注,因当时“中外人士之言中国石刻史者,皆未及之”[1],遂向陈习删提出赴大足考察一番,此议与陈习删所思不谋而合。杨家骆于是在北碚发起并邀请重庆及北碚的专家学者、社会名流作为考察团成员,当时国民政府立法院院长孙科、中华教育电影制片厂厂长李清悚、文史学家金兆梓、历史学家罗香林、图书馆学家汪长炳、历史学家黄大受等均成为邀请之例,但这些名流因故未能成行参加考察。

经杨家骆的多方努力,最终大足石刻考察团由15人组成,杨家骆自任团长,考察团成员有金石考古学家、书法篆刻家马衡,时任故宫博物院院长,书法家、博物馆学家庄尚严,时任故宫博物院一科科长,书画家雷震,时任国民参政会副秘书长,书法家、书画收藏家何遂,时任国民政府立法院军事委员会委员长何遂,何遂的副官苏鸿恩,何遂的小儿子何康,文史学家顾颉刚,时任《文史杂志》主编,顾颉刚夫人张静秋,史学家傅振伦,时任北碚修志馆馆长,书画家朱锦江,时任复旦大学文学院教授,书画家梅健鹰,时任中央工艺美术学院副教授,中华教育电影制片厂摄影师冯四知,中国学典馆青年学者吴显齐,北泉公园经理程春蔚。

1945年4月25日,大足石刻考察团成员齐聚北泉公园启程,先乘民生公司的“民悦”轮到合川,26日乘滑杆经铜梁前往大足,27日傍晚抵达。陈习删率大足县各机关团体负责人共40余人在县城东关镇迎接,大足民众约万余人夹道欢迎考察团的到来,“拥挤的观众,使交通断绝”,足见其欢迎场面盛大热烈。

图1 大足县各界人士与大足石刻考察团在宝顶山卧佛前合影

考察团工作的具体分工:杨家骆、马衡、何遂负责石刻年代的鉴定,顾颉刚、庄尚严、朱锦江、雷震、梅健鹰绘制像饰,傅振伦捶拓摩崖文字,何康、吴显齐编排窟号及丈量尺寸,张静秋任文书,吴显齐任编辑,程春蔚为总干事。

在陈习删、郭鸿厚的精心安排下,4月28日至5月4日,考察团完成了龙岗、宝顶山石刻造像的考察工作。7天时间,摄制影片一部,拍摄照片200余帧,摩绘200余幅,拓碑100余通,编制北山佛湾、宝顶大佛湾石刻目录、部位图各两种[2]。

图2 杨家骆、马衡等考察团成员在龙岗合影

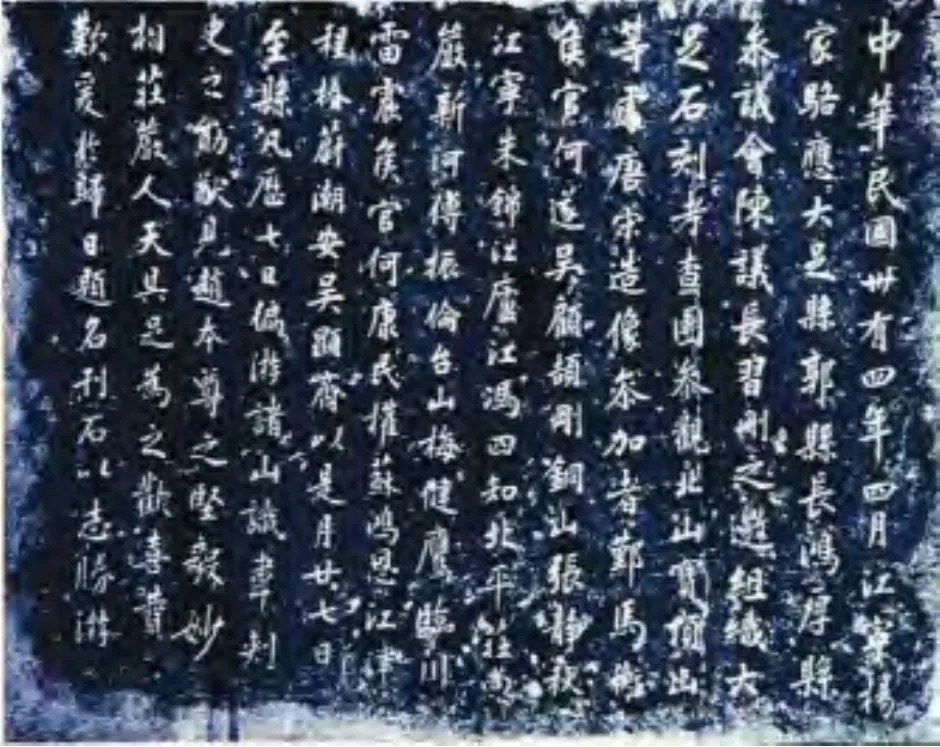

考察活动结束后,马衡手书《大足石刻考查团题名》刻石:“中华民国卅有四年4月,江宁杨家骆应大足县郭县长鸿厚、参议会陈议长习删之邀,组织大足石刻考查团,参观北山、宝顶山等处唐宋造像,……凡历七日,偏游诸山,识韦刺史之勋猷,见赵本尊之坚毅,妙相庄严,人天具足,为之欢喜赞叹!爰於归日,题名刊石,以志胜游。”

5月5日,大足石刻考察团带着丰硕的考察成果离开大足返渝,返抵重庆后,杨家骆对社会各界发表谈话,其中说道:此次考察,获得重大发现。值得在艺术学考古上大书特书,北山石刻摩崖造像具有重要的历史价值,含有军事及政治作用;无量寿经为国内仅存的唐代经刻;考证了造像开凿于唐代延续宋代,足以代表唐宋时代石刻造像的艺术风格;石刻造像的体态之美,足以与云冈石窟、龙门石窟相媲美;其中的有些碑文弥补了唐代典籍的记载佚缺。

宝顶山石刻摩崖造像为宋代赵本尊仿唐代柳本尊法艺术手法开凿,工程巨大,古今无双;为宋代密宗道场仅存者,是我国宗教史、社会史上的实物佐证;石刻造像的故事性、系统性极强,为有计划的凿造;千手观音制作精美绝伦,金碧辉煌,今古所无;《牧牛证道图》是我国仅存有的石刻造像艺术作品。

为向国人介绍宣传大足石刻这一古代石刻造像艺术瑰宝,考察团成员在重庆、北碚举行学术讲座;相继在重庆各地举行图片展览;放映《大足石刻》影片;在北泉图书馆开辟图片陈列室。在报纸杂志上发表文章,顾颉刚在其主编的《文史杂志》上,出版一期《大足石刻考察专号》,刊载的内容为:顾颉刚:《大足小志》、杨家骆:《大足石刻及其背景》、朱锦江:《大足石刻艺术批评》、马衡:《大足石刻古文孝经碑考》、何遂:《永昌寨考》和《本尊学派源流考》、庄尚严:《多宝塔考》、傅振伦:《大足南北山造像之体范》、杨家骆:《补新唐书韦君靖传》《补新唐书方技柳本尊传》《补宋史方技赵智凤传》、吴显齐:《大足石刻考察团日记》。

通过大足石刻考察团成员的共同努力,沉寂千年的大足石刻进入了国人的视野,引起社会各界的关注,大足石刻的声名在陪都轰动一时。

大足石刻考察,重大发现甚多,堪称抗战中艺术考古学第一重要发现,堪称是重庆、北碚文化人士弘扬中华文化的一大贡献。

嗣后,考察团成员对考察成果进行整理、研究,着手编撰《大足石刻图征初编》。

抗战胜利后,杨家骆随中国辞典馆迁至上海,大足石刻考察团的成员也大都东返家园,进一步整理、研究、编撰的工作即告暂停。但杨家骆推介宣传大足石刻的意愿并未因此消停,1946年7月在上海《环球》画报第9、10期合刊上发表《抗战八年中艺术考古学上第一重要发见》一文,并刊发了一组精美的大足石刻造像照片,再次引起社会各界人士对大足石刻的关注[3]。

1946年底,《大足石刻图征初编》完稿,当时参加大足石刻考察的专家学者均根据自己的学术专长,撰写了研究成果文章刊载其中,使其成为第一部系统介绍大足石刻的著述。

图3 马衡手书大足石刻考查团题名刻石龙岗山上

杨家骆在《大足石刻图征序》写道:考察团对大足石刻“编制其窟号、测量其部位、摹绘其像饰、椎拓其图文、鉴定其年代、考论其价值,以为可继云冈、龙门鼎足而三,世亦以家骆之言为不谬,于是大足石刻乃渐著于斯世矣[4]。”

杨家骆还陆续发表了《大足龙岗石刻区记略》《大足宝顶石刻区记略》《中华民国三十四年大足唐宋石刻六千二百十六躯的发见》等文章。

发现大足石刻,推介大足石刻,杨家骆功不可没。考察结束后,大足石刻就成为古代石刻造像的统一称谓,受到学界的推崇和赞许。继杨家骆率团考察之后,陆续专程造访的专家、学者,大凡发表论著,多以大足石刻名之。

而大足石刻真正闻名遐迩则是新中国成立之后,经过众多专家、学者的整理研究和推介宣传,历经半个多世纪,大足石刻成为举世闻名的世界文化遗产。