赵大洲非泰州学派考辨

2020-02-06唐东辉

唐东辉

(广西民族大学 政治与公共管理学院〔政治系〕,广西 南宁 530006)

赵大洲(1508—1576年),名贞吉,字孟静,号大洲,四川内江人。自黄宗羲在《明儒学案》中将其归入“泰州学案”后,学界一直沿袭黄说,将其视为泰州学派中人。如侯外庐先生在《中国思想史纲》一书中就沿袭黄氏之说,认为赵大洲是徐樾的弟子[1];季芳桐在《泰州学派新论》一书中也因袭黄氏之说,分析泰州学派的成员构成[2];等等。但近年来也有学者对其学派归属提出了质疑。如日本学者荒木见悟在《赵大洲的思想》一文中,首先对徐樾与赵大洲的师徒关系提出了怀疑[3];吴震教授则从师承关系的角度进行了考察,指出徐樾与赵大洲是“同辈关系”[4]15,而非师徒关系。

赵大洲与徐樾是否具有师承关系?其思想面目如何,是否与王艮—徐樾一系有传承关系?这是判定赵大洲学派归属问题必须要解决的两大核心问题。笔者拟即从这两方面着手,进行考察,作出判断。

一、赵大洲师承考

关于赵大洲的师承授受情况,考其来源,主要有以下四种说法:

一说出自李贽。李贽谓:“心斋之后为徐波石,为颜山农。……波石之后为赵大洲,大洲之后为邓豁渠;山农之后为罗近溪,为何心隐,心隐之后为钱怀苏,为程后台:一代高似一代。”[5]142李贽指出,心斋一传为徐波石、颜山农,这没有问题,但他却明显忽略了王氏家学一脉(包括王一庵、王东厓);至于二传、三传的谱系,徐波石一系暂且不论,仅就颜山农一系来看,说颜山农传之罗近溪、何心隐虽无误,但说何心隐传之钱怀苏、程后台则系明显错误。钱怀苏,即钱同文,字怀苏,“与心隐友善”[6]707,二人是朋友关系,而非师徒关系。程后台,即程学颜,号后台,是颜山农的及门弟子,颜山农说他“善悟善学,殆近溪所未及者”[7]27。程学博(程学颜之弟)谓:“梁先生以友为命,友中透于学者,钱同文外,独吾兄耳。”[6]707何心隐死后,程学博将他与其兄程学颜合葬。可知程、何二人为同门知己好友,亦非师徒关系。据此而论,李贽对泰州一派既缺乏全面之了解,又对其传承谱系尤其是二传弟子中山农一系的把握不甚准确。因此,他对王艮—徐樾一系的传承谱系的叙述,也是值得怀疑的。不过李贽的这一说法得到了不少学者的认可,如袁宏道就说:“夫阳明之学,一传而为心斋,再传而为波石,三传而为文肃(按,赵大洲谥文肃),谓之淮南派。”[8]此说完全认同李贽的观点,尤其是黄宗羲在《明儒学案》中也据此立论,认为“先生(指赵大洲)之学,李贽谓其得之徐波石”[6]747,并将赵大洲归入“泰州学案”,视为泰州学派的传人。当今学界也普遍沿袭黄宗羲在《明儒学案》中的观点,将赵大洲归入泰州学派。但是细心琢磨就可以发现,黄宗羲之所以并未断言赵大洲确属泰州学派,而是引用李贽的说法,说明他对赵大洲的学派归属是有所保留的。既然李贽之说本身就已不甚准确,后来学者因袭其说的论断,也就不足全信了。

一说出自顾炎武。顾炎武在《日知录·朱子晚年定论》条下指出:“故王门高第为泰州王艮、龙溪(王畿)二人。泰州之学一传而为颜山农(钧)、再传而为罗近溪(汝芳)、赵大洲(贞吉)。龙溪之学一传而为何心隐,本名梁汝元。再传而为李卓吾(贽)、陶石篑(望龄)。”[9]顾炎武此说可谓错误百出。首先,颜山农跟赵大洲不是师徒关系。颜山农虽然拜徐波石为师,但徐波石与赵大洲乃是同志关系(此后详论)而非师徒关系。赵大洲被贬,颜山农偕之同行,这只能说明颜山农本人具有一种“儒侠”的精神,二人最多是同志好友关系而非师徒关系。其次,何心隐乃是山农之徒而非王龙溪之徒。颜山农在《自传》中称何心隐为“旧徒”[7]27。再次,李贽虽然曾经说过张居正与何心隐“二老者皆吾师也”[5]41,但李贽所谓的“师”,乃是“心师”[4]33,而非具体的师徒关系。最后,陶望龄乃是周海门的弟子,而非何心隐的弟子。可见,顾炎武所勾勒的王门师承谱系,错误百出,明显不足为据,而今人官长驰在点校赵大洲的诗文集时,未加察辨,就据顾氏此说,认为其已“明确指出赵贞吉与二王的传承关系”[10],实在是被前人误导了。

一说出自耿天台。耿天台在《王心斋先生传》中指出,心斋之学,“徐方伯子直承之,传赵文肃;罗大参惟德承之,传宫洗杨贞复”[11]350。耿天台说罗汝芳(字惟德)亲承心斋之学,系明显错误,因为罗汝芳是拜颜钧为师,罗汝芳与颜钧的文集中都对这一关系言之再三。不过说罗汝芳传之杨贞复(号复所)则无问题。至于徐樾(字子直)传之赵大洲(谥文肃)的说法,则赵大洲本人的论述已经将其否定。赵大洲在《泰州王心斋墓志铭》中指出:“先生门人贵溪徐子直氏、道州周季翰氏,谓予之向往甚勤,先生之念予亦切,义当志其墓中之石……”[12]505如果赵大洲真是徐樾的弟子,完全没有必要隐瞒自己的身份,而称自己的老师为“先生门人贵溪徐子直氏”,也完全没有必要不认自己的祖师爷,而只是“谓予之向往甚勤,先生之念予亦切”。据此可知,耿天台的说法也是站不住脚的。此外,袁承业在编撰泰州学派弟子师承表时,就据上引赵大洲在王艮墓志铭中的说法,认为“其非私淑者欤?”[13]但赵大洲在《与湛甘泉书》中也说,“虽在门墙之外,其心实不异于策杖之隶也”[12]551,在《与聂双江司马书》中又说,“驰神公所者几二十年矣”[12]552,对湛、聂二人也是“向往甚勤”,然而我们决不会据此就将赵大洲归入湛、聂二人门下,同理,也不能根据“向往”字样就将赵大洲归入心斋门下。总之,“向往”与“私淑”非同一概念,除非有赵大洲的文字为证,否则,很难说赵大洲“私淑”王艮。因此,袁氏之说亦不足为据。

一说出自颜钧。颜钧在其《自传》中说,他“游入帝里,忽遇一师,徐卿波石,讳樾,字子直,贵溪人,时为礼部侍郎,当[时]有庶吉士赵贞吉,号大洲,内江人;敖铣,号梦坡,高安人,先列游夏座,引农同门,师事三年,省发活机,逢原三教,自庆际缘,何往不利,师亦钟爱,可与共学”[7]25。此段文字中,“先列游夏座”,黄宣民认为,“夏”是“指礼部尚书夏言”[7]124,吴震教授经过分析后,也“赞同黄宣民的分析结论”[4]13。笔者以为,这种分析是有待商榷的。“游夏”即子游子夏。古人多有此种用法,如《晋书·李密传》中说李密“师事谯周,周门人方之游夏”[14],就是把李密比况为擅长文学的子游子夏。因此,颜钧所说的“游夏座”,是说赵大洲与敖铣已先于自己列于子游子夏的座次,实则是赞美自己的老师是孔子一样的老师。只有这样理解才能将此段文句前后连贯起来。该文段总体意思是说自己游入京师拜师徐樾的经过,前面说自己“游入帝师,忽遇一师”,后面说“引农同门,师事三年”,如果像黄宣民、吴震二人所论,中间突然插入“夏言”,不仅不符合行文的逻辑,也使整段文字难以理解。颜钧于嘉靖十五年(1536年)游入京师,并拜徐樾为师,而正如笔者前所分析,赵大洲已先于颜钧拜入徐樾门下。颜钧是徐樾的弟子,且“师事三年”,作为当事人,他所论述的徐、赵二人的关系,具有相当的分量。

颜钧所论虽有相当之分量,但笔者也发现有相当分量的反证材料。一是胡直称赵大洲与徐樾为“同志友”而非“同门友”。胡直在《少保赵文肃公传》中指出,赵大洲于嘉靖十七年(1537年)上《乞求真儒疏》,引起执政不悦,于是,“公退与同志友尹公台、徐公樾、敖公铣等切劘,不与世比。逾岁,谒告归蜀”[15]808-809。胡直为赵大洲作传,自然会得到赵家子弟提供的传记原始资料;而且胡直曾经“尽闻王心斋公之学”[6]522,对心斋一派的流衍也有相当之了解;此外,胡直与赵大洲是同志好友,他对赵大洲的交游情况应该也是比较了解的。胡直在此处指出,赵大洲与尹台、徐樾、敖铣三人是“同志友”的关系,这就很明显是要特意区别于“同门友”,说明四人只是志同道合的朋友关系,而非师出一门的同门友关系。需要指出的是,赵大洲、尹台、敖铣三人为同年友,为嘉靖十四年(1535年)的同科进士,徐樾比他们早一科,为嘉靖十一年(1532年)进士,四人因有志于圣学而结为同志好友,是合情合理之事。二是林春称呼赵大洲为同志,且称其自有家法。林春在《简徐波石》第六书中说:“大洲、孟坡(1)按:“孟坡”疑为“梦坡”,敖铣,字梦坡。、少岩、凤岗诸同志,今皆精进何如。谅朝夕相处,自异往昔。”[16]11据书中所言,则徐樾与赵大洲二人是同志关系。林春与徐樾同受教于心斋门下,两人又是知己好友,徐樾若收有得意门徒,没有理由不对他提及。而林春在《简赵大洲内翰》中又提到,自己“幸侍心斋教下”,而称赵大洲“自有家法”[16]3,更是明言赵大洲非泰州门下之人。赵大洲是嘉靖十四年(1535年)进士,选庶吉士,特旨留馆,相当于肯定其翰林身份,而林春在此信中提到“碧洋先生来”[16]3。陈碧洋于1534年底为父守丧,居丧讲学,孜孜不倦,学者宗之,称为“碧洋先生”,既而服阙北上,以病卒。可知其卒于1537年。故知此信写于1537年。考之赵大洲,他于嘉靖十五年(1536年)授翰林院编修,1537年仍供职于翰林院,亦符合此信“内翰”的称呼。综合胡直、林春两份材料,笔者愿意相信,颜钧虽在京师,但恐怕只是以其所见所闻,将徐樾与赵大洲想象为师徒关系。

综合以上分析可知,赵大洲不可能是徐樾的弟子。当然,以上论证资料绝大部分都是外部证据,而最直接、最有力的证据应该是当事人自己的说法。

赵大洲在文集中四次提到他和徐樾的关系:一次是在《泰州王心斋墓志铭》中,说自己对心斋“向往甚勤”,如前所论,此不赘述;一次是在《与徐波石督学书》中。书中说:“别久无缘奉书问,身无羽翮,思君实劳,君所念我,亦应尔也。……闭户思友,山川阻长,惟保啬自爱。”[12]542-543“闭户思友”四字,已清楚揭示两人的朋友关系。徐樾于嘉靖二十三年(1544年)任贵州提学副使(督学),如果真如颜钧所说,早在嘉靖十五年(1536年)赵大洲就已先于其拜入徐樾门下,则赵大洲在信中的语气是不可想象的。三是在《别江北谷令洪洞序》中称:“……北谷子以告于波石徐子。徐子曰:‘赵子恐子之学自见起。’”[12]452赵大洲和徐樾二人互以“子”相称,可见二人是同辈关系,彼此都很敬重对方。四是在《梦波石徐子》一诗中。徐樾在云南战殁后,赵大洲写了此诗以抒发其怀念之情,诗中云:“万里湖天一发通,光风吹落玉壶中。丈人别去应强健,夜上庐山五老峰。”[12]328赵大洲称其为“徐子”“丈人”,可知此时二人仍是同辈好友关系,只是徐比赵年长,故称其为“丈人”。赵大洲本人的说法,已明白无误地表明,他与徐樾之间,只是“同志友”的关系,而非师徒关系。

二、赵大洲思想考

吴震教授指出,如果要将赵大洲从泰州学派剔除出去,必须先做好两项前提工作:“(1)必须对赵的思想有一通盘之了解;(2)同时也必须对心斋—徐波石一系的思想传承及其思想特征有一前期之了解。”[4]15只有在此基础上进行比较分析,才能判断赵大洲在思想上是否属于泰州学派。

(一)王艮—徐樾一系的思想传承

徐樾,字子直,号波石,是王艮的一传弟子,他早年师事阳明,与闻良知学说,后来卒业于心斋之门,成为心斋的得意弟子,心斋晚年曾说:“……我心久欲授吾子直大成之学,更切切也。但此学将绝二千年,不得吾子直面会口传心授,未可以笔舌谆谆也。”[17]53可惜后来徐樾战死于沅江,最终无缘得与此“大成之学”。王艮对徐樾的学术影响,主要有两个方面:

一是现成良知说。在良知问题上,王艮主张现成良知说,认为“良知一点分分明明,亭亭当当,不用安排思索”[17]43,“良知天性,往古来今人人具足,人伦日用之间举措之耳”[17]47。在他看来,良知人人具足,不用安排思索,只要在人伦日用之间举而措之就可以了。徐樾从学心斋之初,对现成良知并不自信,所以操存过于劳苦,心斋对此多有点拨:“常与心斋步月下,刻刻简默,心斋厉声曰:‘天地不交否?’(2)按:此处断句有误,应为:“天地不交,否。”此为《易经·否卦》象传之言。此处指良知自然感应而言。又一夕至小渠,心斋跃过,顾谓先生曰:‘何多拟议也?’先生过渠,顿然若失,既而叹曰:‘从前孤负此翁,为某费却许多气力。’”[6]724师徒二人月下闲步,本是何等从容,但徐樾却刻刻简默,惟恐进退失据,故心斋厉声曰:“天地不交,否。”意谓良知自然能感应不失,不必如此刻意拘束。哪怕是越过小渠这样的举动,徐樾也是颇多“拟议”,不能轻快跃过。最终,徐樾悟得良知现现成成,于是感叹说,自己从前辜负了心斋的苦心教诲,使他为自己“费却许多气力”。其后,徐樾对现成良知多有论述,曰:“父慈子孝,耳聪目明,天然良知,不待思虑以养之。”[6]728又曰:“自得之学,于良知之自朝而暮,能闻能见,能孝能弟,无间昼夜,不须计度,自然明觉,是与天同流者,非天命而何?一入声臭,即是意念,是己私也,人为也。转展苦而益劳,是作拙也。”[6]727可以看出,徐樾对良知的认识,已完全从此前的人为、辗转中走出,转向“天然良知,不待思虑”“不须计度,自然明觉”的现成良知说。

二是尊身立本说。王艮曾与徐樾讨论身与道的关系问题,王艮指出:“身与道原是一件,至尊者此道,至尊者此身。尊身不尊道,不谓之尊身;尊道不尊身,不谓之尊道。须道尊身尊,才是‘至善’。故曰‘天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道’,必不以道殉乎人。……又曰‘君子之守,修其身而天下平’,若‘以道从人,妾妇之道’也。己不能尊信,又岂能使彼尊信哉?”[17]37-38徐樾听闻之后,揖拜而谢之。及王艮卒后,徐樾撰《云南布政使司江西贵溪徐公波石撰门人私谥议》,即竭力表彰王艮的“立本尊身”之说。可见其对王艮的尊道尊身之说极为认同。尊身立本说其实是王艮大成学的重要内容,所谓“至尊者此道,至尊者此身”“己不能尊信,又岂能使彼尊信哉”,其实就是大成师所说“进不失本”,不能危身而出。虽然如前所论,王艮认为大成学“不得吾子直面会口传心授,未可以笔舌谆谆也”,但他还是在与徐樾的书信中或多或少地透露了大成学的重要内容。

如果说赵大洲师承徐樾,那么他对上述王艮—徐樾一系的思想传承应该有深度的认同或了解,但赵大洲显然对此缺乏相应的了解。就现成良知说而言,通观赵大洲的文集可以发现,虽然他也主张天命之性即是本心即是良知,但这是心学通义,赵大洲少年时就服膺阳明的良知学说,他主此论,一点都不奇怪,而且他的关注点也不在现成良知,而在如何去蔽以复归良知本体,这就与泰州学派的良知现成论拉开了距离,而与江右的良知修证派相一致。就尊身立本说而言,赵大洲对王艮的尊身立本之学就更为陌生。赵大洲虽也在字面上提到尊道,说“至尊者道也”[12]447,但这是儒家通义,不类王艮将道尊与身尊相提并论。赵大洲唯一一次提到“安身知本”,是在《寄洗少汾书》中,追悔当年在“庚戌之变”中所生的欲速之心,与“古人刚柔彰微之论,不震不动、安身知本之说,身心澄契,无一吻合”[12]552。从其论述可以看出,他完全是根据《周易》立论。他如果对王艮的“尊身立本”之论有所了解,会很自然地反省到这一点,而不是从《周易》中去寻找立论的资源。就此而言,赵大洲绝非徐樾的弟子。

(二)赵大洲思想概述

赵大洲在思想上有自己的风貌,他淹贯群学,于学无所不窥,自少年时起,即“或探百家指,或习三昧定”[12]516,他的弟子邓林材概括其为学经历说:“先生自冲年以至垂老,学术凡几更历:始焉求道于载籍(取六经百家暨仙佛函藏并人间未见之书而沉诵之(3)按:此段括号中所引,为邓材林《赵文肃公先生谱序》中原文,移至此处,以便观览。),既而潜心于本体(探索孔孟微言,参究三教宗旨),既而显设于事为(以目及道存不离日用,不欲以离尘绝俗抱空守纪为也),晚而加意于著作(惧此生虚度也,奋起编摩之思,作经世、出世二通)。事与年易,道与时迁,然而精神意向,终始惟一,而随处自得,一以性命了悟为宗也。”[18]当时之人对赵大洲的思想也有精要的论述,如高启愚在为其文集作序时就指出:“公之学,淹贯群流,博综千古,冥搜逖览,靡所不极,而尤深明出世之旨,于道签禅宗,咸各晰其微言,以合于性命。”[12]239-240胡直在《少保赵文肃公传》中也指出:“至其问学渊源,上探尧、孔之微,而并包逮于伯阳、子羽,爰达泥洹,雅自命曰经世、出世,其亦希古之博大人哉?”[15]817概而言之,赵大洲之学,虽采百家之说,然以性命为宗,虽以三家为本,然自成一家之言。

1.心学思想

赵大洲自叙,“吾生有知,即知诵说先生(按:指阳明)之言”[12]468,胡直在《少保赵文肃公传》中也指出:“年十五,读王文成公《传习录》,惊曰:‘予固疑物理之远于本也,今获所归矣。’”[15]808赵大洲怀疑朱子求理于心外的为学路径,批评当时学者“固守物理,纷若射覆”[15]809,而称赞阳明学是知本之学,“入理界最初之论”[12]468。正因为对阳明心学抱持一种认同态度,所以他与阳明后学,如一传大弟子罗念庵、聂双江等多有来往,与唐荆川则是挚友,与二传弟子中徐波石、胡直等亦相与讲学切磋。可以说,他对心学的那一套理路是相当熟稔的,他本人也是一位出色的心学家。

赵大洲的心学思想,以性命为宗。赵大洲指出,《中庸》首章性、道、教三句,就是点明道体之论,为此他区分了“天命之性”与“人为之性”。他认为,“天命之性者,生质之本然也,良知也,万事之母,百行之主也”[12]436,圣人不能有所增益,众人也不能有所减损,是至近至约、至善无恶、至密而无声无臭的道体。而“人为之性”则“出于习也”[12]437,贤者智者习于过,愚者不肖者习于不及,百姓习于日用而不知,狂者习于进取,狷者习于有所不为,所以离性日远,无时可一。但天命之性“习识虽蔽之,而不能灭其明也;习气虽累之,而不能害其贞也”[12]436。与此相类,赵大洲也将“心”区分为“真心”与“习心”。他指出:“原此真心,不分愚智,鱼跃鸢飞,各适其职。蒙蒙我生,营营自戕,自斫自丧,自迷自狂,自筑其墙,自固其防,自放于忧悲怆逸鄙吝贪妒之场,而不悟其真常也。……呼为习呼,吸为习呼。习心作主,须臾不离。”[12]594认为芸芸众生迷于“习心”而不能悟其“真心”。

“人为之性”遮蔽“天命之性”,“习心”遮蔽“真心”,“习”而生“蔽”,遂成为为学的障碍。赵大洲具体分析了因“不信自心”导致的为学“五蔽”:第一种是“不信自心,而依仿妄念,逡巡袭取也”;第二种是“不信自心,而依凭妄念,虚恍意见也”;第三种是“不信自心,而枉肆妄念,纷纭玩物也”;第四种是“不信自心,而妄生支离也”;第五种是“不信自心,而立基无地也”[12]447-448。赵大洲认为,这“五蔽”既互相交错又互相生养,因而导致无穷之蔽。只有摧廓诸蔽,才能使本心自明,不假修习;才能使本性自足,不俟旁求。

在工夫上,赵大洲主张顿悟渐修。在他看来,“易悟者心,难净者习”[12]594。虽然本心真性为习所遮,为蔽所蒙,但是“夜半一声,天心呈露”[12]594,本心真性亦时时发露,或发之为恻隐,或发之为羞恶,或发之为辞让,或发之为是非,因此顿悟是可能的。但是习蔽难以尽净,因此赵大洲又主张在顿悟之后进行渐修,“己力未充,故时有滞执处,时有碍塞处,于此但假渐习薰修,久之不息,徐徐当彻去矣”[12]578。本心虽可顿悟,习蔽却也深固,因此他反对那种顿悟本心之后就一劳永逸的做法,而主张在“渐习薰修”中徐徐撤去习蔽。

2.佛学思想

据传,赵大洲的出生即有佛缘,他的母亲梦见两个小童比丘牵着她的衣袂以求栖息,“缁者先执母袂,不得脱,生予”[12]517;兄弟三人(仲弟蒙吉,幼弟复吉)少年时就“或探百家指,或习三昧定”[12]516;遭逢母丧,感慨人世飘忽,“遂兼修出世业,习静古刹,不栉沐解衣者数年”[15]808,平生又多与人谈禅,《明儒学案》就记载他与万鹿园谈禅之事。尤其是在翰林院时,更是“教习庶吉士,课读《楞严经》,谓曰:‘诸君齿亦长矣,不以此时读此经,更何待耶?’”[19]因此,赵大洲在当时就被人称为大居士,姜宝甚至称他为“宿世高僧化身”[12]244。赵大洲的佛学思想,主要表现在两个方面:

一是禅不足以害人。赵大洲以经世之才而耽溺禅宗,许多友人都对此表示担忧,唯恐他沉空向寂,堕其有为之志,而有损于名教,但是赵大洲自我辩护说:“夫仆之为禅,自弱冠以来矣,敢欺人哉?公试观仆之行事立身,于名教有悖谬者乎?则禅之不足以害人明矣。”[12]574赵大洲指出,世儒之论禅害人者,只是徒以口舌论争罢了,而他则是以身证之,因此他确然自信,禅不足以害人。不仅如此,他还认为,吾性中有十八阴界,戕乱自已的灵明,贼伐自已的元命,而只有凭借修禅所获得的“明智定力”,才可以“破此一身伐性阴贼,虽不能彻底一澄照,睿圣聪明如古至人,而庄孟以下,欲庶几也”[12]574。因此,在他看来,禅非但不足以害人,反而有益于修身。

二是了天地万物古今人物。欲了天地万物古今人物,一方面须不落有无,即不落于对待之中。在赵大洲看来,“此大圆镜智,即不落有无之窍也”[12]578,只有在大圆镜智中,日用间的种种色色,才能卷舒自在,不见有出入往来之相,也没有陵夺换转之境,才能达到不思善不思恶见本来面目。另一方面须随顺觉性。赵大洲认为:“随顺觉性之句有三焉:其一,函盖乾坤句,周容遍摄之谓也;其二,截断众流句,独一无侣之谓也;其三,随波逐浪句,即随顺觉性之谓也。三句一义也,一义三句也。夫能周容遍摄则一体矣;能独一无侣则一用矣;能随顺觉性则即体即用、即用即体、体用一如矣。”[12]578-579只有做到体用一如,才算是达到大觉圆顿之门。

3.沟通儒佛

姜宝在《赵文肃公文集序》中指出:“公自童稚诵法孔子时,即有求通二氏学,即有志出世而经世。”[12]242及致仕归里,形志俱衰,顾影枯残,而忽生勇猛,欲继往开来,著为内、外二篇,可惜都序初成,局役方落,便倏然长逝了。不过从赵大洲留下的《内外二篇都序》《史业二门都序》《答县庠诸生致新舍字扁疏》《与少司马曾确庵论统部书》以及《祭古圣贤文》等文章中,仍然能够窥探其“二篇”思想的大要。

赵大洲晚年所著内、外二篇,内篇名为《经世通》,外篇名为《出世通》,著此二篇,其“意在备经世之法,俾愿治之主有所采择耳”[12]598。之所以分为内、外两篇,赵大洲认为,“曰内外者,主客之谓也。经世为主,出世为客”[12]599,以经世、出世为主客关系,但是赵大洲在别处又言,“经世者不碍于出世之体,出世者不忘于经世之用”[12]604,以出世、经世为体用关系。大概赵大洲是认为,经世虽为主,但须以出世为体,出世虽为客,却须以经世为用。这就是古人常说的,以出世之心做经世之业。通过内、外二篇,赵大洲将经世与出世打成一片,从而将儒、佛沟通起来。

内篇《经世通》分为二门八部,一为史通门,一为业通门。二门之下各领四部。史通门之下,分为统部、传部、制部、志部;业通门之下,分为典部、行部、艺部、术部。赵大洲解释这八部的命名说:“王即经世之主也,其位为统,其臣为传,其令为制,其事为志;其道为典,其德为行,其才为艺,其技为术。”[12]598关于史、业二门的关系,赵大洲认为,史门“申治理也”,业门“明学术也”,“夫学术必助于治理,治理必原于学术。二门通矣,世可经矣”[12]604。史、业二门当中,又以统、典二部为眼,“若夫史所摄体虽异,而眼在于统,统建而天下之治出于一,治一则外王之法行,而传、制、志皆随之一矣。业所摄体虽异,而眼在于典,典建而天下之道出于一,道一则内圣之学明,而行、艺、术皆随之一矣”[12]600。

外篇《出世通》则分为二门四部,一为说通门,一为宗通门。说通门统经部、律部、论部三部,宗通门统单传直指部。可见,说通门就是佛教的教门,因材施教,循循善诱,故有种种方便法门;宗通门就是佛教的宗门,不立文字,直指本心。此二门之关系,赵大洲以为,说通门是大智二昧所自出,宗通门是大行三昧所自出,“夫行、智二严,如震轮两足,阙一不可。二门通矣,世可出矣”[12]604。说通门和宗通门并不是对立的,二者是一而不是二,是通达无碍、相辅相成的,只有将二者结合起来,如“震轮两足”,才可出世。

赵大洲对道家(教)亦颇向往,在其诗作中多有此种情感之流露,如他曾作《和葛仙翁箕芼(其二)》说:“太上教我岂不曰,上士不必栖林樾。幻身悟得即法身,水中月是天上月。刹刹尘尘无不入,烦恼菩提皆了歇。谁将予诗老秃屑,要和寥天高宫阙。”[12]285表达了对东晋著名道教人物葛洪的仰慕之情。又如《化龙山次朱真人韵(其一)》中写道:“长生仙老炼黄芽,解断无涯续有涯。剑去采来都是药,壶方跳入即为家。玄云岛迥飞玄鹤,白石源深养白鸦。海岳茫茫求法器,桥边孺子最为嘉。”[12]313叙述了朱真人为追求长生不老而采药炼丹的情形。关于此点,具体可参看陈世英所作的梳理[20]。不过赵大洲对道家(教)的专门论述,现存文集中是很少的,此留待后文“三教合一”中论述。

4.三教合一

姜宝曰:“今世论学者,多阴采二氏之微妙,而阳讳其名。公于此能言之、敢言之,又讼言之、昌言之,而不少避忌。”[12]245赵大洲之所以对二氏“能言之、敢言之,又讼言之、昌言之,而不少避忌”,是因为他自信见到三教真义之所在,所以他才无所避忌,他说:“《中庸》曰‘天命之谓性’,言其不假人为,无善无不善也。‘喜怒哀乐之未发,谓之中也,发而中节,谓之和也’,指其率性而不假人为之处也。……老子观窍与观妙、同出同玄之旨,与此同也。佛氏‘不思善、不思恶,见本来面目’之义,与此同也。”[12]578在他看来,三教虽歧而为三,但在根本上是同源的,都是以性命为宗,儒家的天命之性,就是道家的玄而又玄,就是佛家的本来面目,因此三教在根本上是相通的。

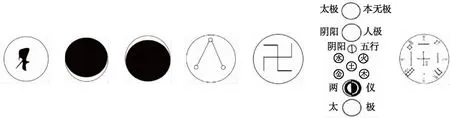

赵大洲更著《七图》,以会通三教。其图如下[12]605-606:

从左至右,依次为:混元图、出庚图、浴魄图、伊字三点图、卍字轮相图、周子太极图以及河图。

赵大洲认为:“混元一图,寔无量妙义、百亿三昧之所从出也。一名真空,一名妙有。转多名号,至于百亿。……古颂曰:‘有物先天地,无形本寂寥,能为万物主,不随四时凋。’”[12]605混元一图,实融儒、道、释三家而为一,三家妙义皆从此出。“出庚、欲魄二图,玄宗之指要也,其意出《参同契》中,准太阴行度,以节火候。炼庚者,止于丁,为阴火,炼甲者,止于丙,为阳火,即谓之文武火矣,颇闻有口诀焉。仙书标图无虑千百,予撮其最要者二,寔混元图中,妙有真境。”[12]606所谓玄宗,即指道家。“伊字、卍字二图,性宗之底蕴也,乃《金经》之中大佛亲口宣授。闻之耽源秘奥,沩仰门风,诸家棒喝,龙象争驰,密证潜符,皆出于此。妙悟此者,四真混一,二事双融,寔混元图中真空妙界。”[12]607所谓性宗,即指佛家。而太极图和河图,则是“儒家之秘典也,乃五常之本,九法之宗,名理之源,道术之门,实混元图中妙有真空之境,世间法与出世法皆备矣”[21]774。赵大洲形容七图关系说:“一以摄六而无余,六以显一而无尽。泯一之六者,未始有物之先也。了六之一者,万行图备之后也。儒者见之曰儒,仙者见之曰仙,佛者见之曰佛。”[21]774可见赵大洲实是以混元一图汇通儒、道、释三教,是典型的三教合一论者。

可以看出,赵大洲的思想从根本上说是以性命为宗,融合三教,以成一家之言,虽有心学的面向,但远非心学所能笼络,而他对王艮—徐樾一系的现成良知说、尊身立本说,也甚为陌生,故从学术传承的角度来说,显然不能将其归入泰州门下。

三、结论

综上所述,从师承上看,徐樾与赵大洲非师徒关系,而是“同志友”关系;从思想上看,赵大洲对王艮—徐樾一系的思想传承甚为陌生,故可判定:赵大洲非泰州学派中人。由此可见,“如果《明儒学案》的学派划分较为客观,或至少大体上接近历史的原貌,那么,这种结构性的前提便是在实际上为我们进一步的研究预先铺设了合理的轨道。但假如《明儒学案》的学派划分本身便有问题,那么,这种前提显然构成一种前理解的限制,若无自觉并加以超越,由之出发,无疑会被误导而愈行愈远,无法贴近学术思想史的真相”[22]。《明儒学案》确实是一部相当精要的学术著作,其学派之划分,学案之设立,为我们提供了一部相当客观的明代儒学发展史,但黄氏在编撰学案时,有其自身的宗派立场以及学术史考量,因此在一些具体的学派划分与学案设立中,会产生明显有违史实的情况,如对周海门的学派归类,虽然黄氏也了解周海门与王龙溪之间的师承关系,却还是将周海门归入“泰州学案”。因此,我们在沿用黄氏所作的学派划分时,尤其是在进行个案研究时,应持一种审慎的态度,以第一手资料为准。