初中物理有效习题整合与编写的若干做法

2020-01-25江铭霞

江铭霞

摘 要:习题是教学中离不开的资源,习题的有效性对教学效果及学生能力培养起着关键作用。怎样的习题才有效?面对大量的习题及资料,如何进行有效整合,又如何进行习题的编写,是保证物理教学效果的关键。

关键词:初中物理;有效习题整合;习题编写

中图分类号: G633.7 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2020)35-199-02

在物理教学中,习题是常用的教学资源。一道好的习题,应具有导向功能,要能检测与巩固学生对知识的掌握,同时也能培养学生的学科思维。在传统的处理上,很多教师会搜罗大量的习题,不加筛选或者只是进行粗略的选题后印发给学生做。由于教师选题的目的性不明确,学生往往是完成了大量的习题,却没有真正掌握或巩固知识点,物理思维方法也得不到提高。由于教师在选题过程中没有对习题进行整合,会导致教师总感觉有做不完的题目,而学生则陷入“题海”但又收效不大,甚至会导致学生对学习的厌恶情绪。约翰·杜威在《我们怎样思考·经验与教育》中说道:“实践、练习的意义包含着力量的获得,但是,它们不是采取没有意义的锻炼的形式,而是采取艺术练习形式。它们是达到所期望结果的活动的一部分,而不是单纯重复一种活动。”要将练习变成有意义的锻炼,首先要整合或编写出有效习题。

习题是为教学服务的,有效习题要寻求以最少的时间消耗取得最大的效果。于教师而言,习题是检测课堂教学有效性的依据,也是学生巩固知识、培养能力的可视化依据。为此教师要有目的地精选习题,进行有效的整合,或根据课标要求和学生实际重新科学合理地编写习题。习题的整合与编写是否有效,不能脱离教学实际而谈,本文就有效习题的整合与编写,谈谈个人的一些做法。

一、如何进行习题的有效整合

在使用习题的过程中,不能盲目选了题就用,要结合学生的认知水平,思考如何改编才更能体现解决问题的思路,思考怎样通过习题的设计有效地引领学生抓住本质去解决问题。下面以《压强》中考复习为例,谈谈如何进行习题整合。

1.依据课标要求,细化知识目标

《课程标准》是课堂教学的依据,习题是为教学服务的,习题的整合就要依据《课标》要求进行。《课标》注重对学科某一学段学生应达到的标准的总体描述。如《压强》这一内容,课标在知识内容上的相关要求如下:

2.2.7 通过实验,理解压强。知道日常生活中增大和减小压强的方法。

例5 估测自己站立时对地面的压强

2.2.8 通过实验,探究并了解液體压强与哪些因素有关。知道大气压强及其与人类生活的关系。了解流体压强与流速的关系及其在生活中的应用。

例6 了解飞机的升力是怎样产生的。

要进行习题整合,需要将这些要求细化成具体的知识目标,如:

(1)压强公式p = F/S的应用,日常生活中如何增大/减小压强(会分析)

(2)液体内部压强的特点及p=ρgh的运用

(3)大气压的测量及与人类生活的关系

(4)流体压强与流速的关系

有了具体的知识目标,就给如何选题与整合习题指明了方向。

2.根据知识目标,进行习题整合

根据具体的知识目标,《压强》复习可以安排两课时进行,习题的选取与整合可以根据知识目标,结合课时安排进行。

第一课时:压强与液体压强

笔者通过4道习题考查知识目标(1)(2)。题1主要是检测学生是否记得压强公式并进行计算。题2是分析题,考查的是“日常生活中如何增大/减小压强(会分析)”,目的是落实学生动笔去写。题3让学生推导液体压强的公式,再一次复习了压强公式,并加深了对液体压强公式的理解。

题4:如图1所示,水平地面上甲、乙两圆柱形容器中的液面相平,A、B两点液体的压强分别为 pA、pB (ρ酒=0.8×103 kg/m3 ,ρ水=1.0×103kg/m3)

(1) 求水内B点受到水的压强:(g=10N/kg)

(2)分析pA、pB 的大小关系,写出分析过程。

这里既考查了p=ρgh的简单计算及对h的理解,又进一步考查p=ρgh的应用。第(2)问要求分析比较两点的压强,这里命题的目的之一是检查学生是否真的掌握基本的分析方法,若学生只是随便套用控制变量法或只是“背情景”,就会认为ρ和h都不同,不能比较。所以我们在习题的选取与整合时要思考如何最大化地发挥习题的检测功能。

第二课时:大气压与液体压强

同样通过4道题考查知识目标(3)(4)。其中题7、题8是根据《阳光学业评价》中的

题7:如图2所示,分析有什么方法可以让饮料被压上吸管?

原题如下:

题8:取两张白纸,使其平行自然下垂,然后在两纸的中间向下吹气。如图3所示,动手实验并分析两纸出现的现象。

原题如下:

题7、题8,在《阳光学业评价》里原题以填空形式呈现,笔者认为原题的呈现方式更适合在新课中使用,一步步引导。在复习课中,将填空改为分析题, 让学生经历解决问题的过程,而不是单单根据以往的情景而反应出答案,避免了学生“背情景”。其中题7将原题“吸饮料”改为学生分析方法,也是让学生根据基本的受力分析,去分析只要能使瓶子内外形成压力差方法都是可行的,这也避免了学生“背情景”、“背答案”。

通过这样的整合,在复习课中题量不会大,又逐一突破复习目标。因为在习题的整合时大胆地砍了题,教师在讲解时就有足够时间落实解题思路。

3.以习题为抓手,落实解题思路

习题精选、改编、整合后,要怎样使用?这是在教学中要思考的问题。在复习课中,习题的功能除了是检测、巩固知识点外,更重要的是培养学生的物理思维方法及分析解决问题的能力。教师要结合学生情况,根据学生认知水平,着眼学生的最近发展区,在讲解时引导学生抓住本质解决问题,培养物理思维。

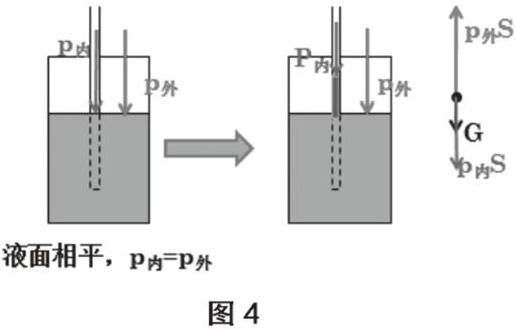

如以上《压强》复习习题的讲解,教师要紧紧围绕公式及受力分析,培养学生基本的分析方法。如题2、题4等的讲解,要教给学生的解题思路是判断一个物理量的变化或大小,应该跟计算一样,抓住公式逐一找出相关的物理量,而不是简单地灌输控制变量法的观点。又如题7、题8的讲解,要教给学生解题思路是根据问题,明确研究对象,并将问题转化为物理语言,如题7中从问题出发,饮料被压上吸管指的是什么?(有一段液柱被压上吸管),再结合力学问题的基本方法受力分析找出各力的关系(如图4):

分析:液柱静止,p内S+G=p外S,即要使p内 教给学生最本质的东西,比起多情景训练要省时、高效,同时不要给学生小结太多的二级结论,这样只会加重学生记忆的负担。 二、如何有效编写习题 1.让学生养成良好思维习惯为出发点编写习题 物理的学习,离不开良好的思维习惯。像物态物化现象,例子很多,若学生不懂得判断的方法,只是盲目记忆,不但效率低,分析能力也不能得到提高。笔者在《物态变化》单元复习中,编写这样的一道题: 分析下列现象中,找出物质的始末状态,并填写相应的物态变化名称。 从命题意图分析,这既符合课标中的要求“列举自然界和生活中不同状态的物质及其应用”,也帮助学生养成思维习惯:凡判断物态变化,先找出例子中物质的初态及末态,然后对应上相应的物态变化名称,而不需要去记忆大量例子。对于笔者所在的农村学校学生,学生在“模仿”过程中思维习惯就慢慢养成了。 2.巧用生活素材,编写习题 生活中的物理知识无处不在,选择合适的生活素材编写习题,既可检测学生对知识的掌握运用,也可以培养学生阅读能力及提取信息的能力。笔者在《物态变化》单元检测中,给出测温枪的参数说明,编写了如下习题: 图5所示是某型号测温枪的参数说明,用于测量体温时,该测温枪的测量范围是__________________。能否用该测温枪测量刚煮沸的某食用油表面的温度? ________________。说出你判断的依据________________________________。(标准大气压下该食用油的沸点是335℃) 测温枪学生并不陌生,但不一定有认真读过其参数,利用生活常见物品命题,学生做习题的兴趣跟积极性也得到提高。 3.结合新中考要求,习题的呈现形式不局限于“纸笔”练习 随着基础教育课程改革的深入,物理实验操作考试成为评价学生物理素养的重要手段,越来越得到重视。因此,在习题的编写上,不能只局限于“纸笔”练习。如《物态变化》一章书,在课后习题的设计上,可以设计以下习题: 题1:利用家里的温度计测量并记录一天中不同时间的气温,利用家里的体温计(或测温枪)分别测量并记录自己腋窩、手心、额头等不同部位的温度。并将测量结果与同学分享。 题2:请你动手做一做下面的实验并试着分析看到的现象:将一瓶罐装饮料放在冰箱的冷冻室,过两天后从冰箱中拿出来(此时饮料已经全部变成了固态),饮料瓶外壁会慢慢出现一层白霜,过一段时间后,这层白霜变成了水,用毛巾擦掉这层水,过一会后饮料瓶外壁又会重新附着一层水珠。 操作类习题的设计,既能调动学生学习物理的兴趣,又能培养学生的观察能力,提高学生调用所学知识解决实际问题的能力。 综上所述,有效整合及编写好习题,才能发挥习题在教学中的最大作用,学生所进行的训练才是有意义的,才能获得最大效果。 参考文献: [1]刘焕军.基于学生实际 设计物理习题[J].中学物理教学参考,2017,46(14):26 [2]翁东海.有效整合习题 提升教学品质[J].福建中学数学,2017(12):35-38 (作者单位:广州市番禺区石碁第四中学,广东 广州 510000)