传承与重构:老舍文学作品的电影转换

2020-01-18王晓燕

王晓燕

(中国传媒大学 人文学院,北京 100024)

文学与电影虽属不同的艺术门类,但在许多方面有着相同的表现要素。文学的叙事媒介多为语言文字,电影的叙事媒介主要借助画面、声音等视听符号。电影作为一门综合艺术,故事往往是首位的,情节的编排、意境的设计、人物的塑造及台词的斟酌等经常依托于文学作品。文学影响着电影的审美原则,赋予电影创作的动力与想象的活力。文学作品的语言表达是间接性的,能充分调动读者的想象空间;电影则通过镜头画面呈现描述对象,给观众以直观的审美感受。在形象塑造、情感表达等诸多层面,文学与电影相辅相成、异质同构,这为两者之间的转换提供了基础。电影艺术自诞生以来百余年间,诸多导演、编剧时常从文学经典取材,进而催生了《乱世佳人》《日瓦戈医生》《霍乱时期的爱情》《哈利·波特》《小城之春》等优秀改编影片。文学作品提升了电影的文化内涵,文学作品的电影转换则扩大了文学作品的传播面。中国现当代作家中,鲁迅、老舍、茅盾、巴金、沈从文、张爱玲等人的文学作品电影改编颇受青睐,时有佳作上映。本文基于对老舍作品电影改编的历时性考察,辨析其得失经验,以期为当代文学作品的电影转换提供启示。

一、老舍的电影情结

老舍以小说、话剧创作知名,他同时是一位兴趣广泛的作家。写作之余,老舍喜欢看戏、唱曲、练拳、种花、养猫、说相声、玩骨牌及观影等,这些爱好使他能对文艺风尚保持敏锐。张石川执导、郑正秋编剧的《孤儿救祖记》于1923年由明星影片公司上映后,老舍在《申报》副刊《自由谈》发表影评《观明星摄制之〈孤儿救祖记〉》,那时他已留意到该片不同于“文明戏”而富有“影戏”成分。

20世纪30年代,老舍执教于齐鲁大学,担任文学院文学教授兼国学研究所文学主任,所授课程涉及“文学概论”“世界名著研究”“小说作法”等。据老舍夫人胡絜青回忆,当时他们在济南、青岛的时候,每逢星期天,只要没有要务或访客,老舍总会忙里偷闲去看场电影,且偏好真实反映社会、人生题材的影片。“我觉得,老舍自己写作品时讲究真实,讲究说龙像龙、说虎像虎,讲究笔下有画面、有色彩,讲究逼肖生活,他的这些创作特点形成,因素当然是多方面的;其中,不能说和他爱看电影并受到中外优秀影片的现实主义影响没有关系。”[1]在小说《文博士》中,老舍着意刻画的讽刺对象——“文博士”便自称是一位影迷,尤其喜欢看西方电影。在“文博士”追求富商杨家“六姑娘”的过程中,作者也穿插了两人“观影”的故事情节来展开叙事。1946年,老舍与曹禺一同赴美开展文化交流。他对美国影视、戏剧界作了考察,并促成好莱坞电影人士为中国作家募捐,以便改善作家们的生活。

20世纪五六十年代,《文汇报》《中国电影》《电影艺术》等报刊发表过数篇老舍撰写的影评。他喜爱《侦察兵》中所塑造的战士英雄;论及《林则徐》中烟馆中的戏份比重似乎可以加强一些,以便凸显鸦片的毒害;赞赏《万紫千红总是春》中的简练对白及其与肢体语言的配合。在《救救电影》一文中,老舍特别提出,应尊重、培养那些写过电影剧本的作家,而不是随意将别人的剧本拿来,众人乱改一气,或生硬插入所谓“政治正确”等与影片情节脱钩的内容[2]。综上不难看出,其实老舍对新兴的电影艺术一直保持着关注。给母亲庆祝80大寿时,老舍专门请人“白天演了杂耍,唱了大鼓,放了电影”[3]。

二、老舍作品电影改编的跌宕历程

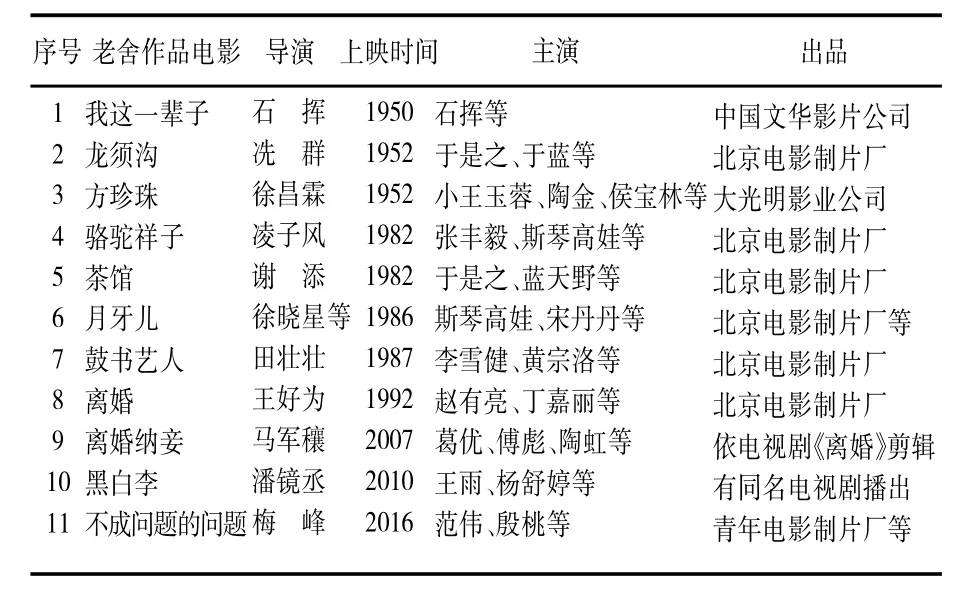

由石挥自导自演的电影《我这一辈子》改编自老舍的同名小说,于1950年上映,这成为中国影视界改编老舍作品的发轫。在石挥改编之前三四年间,美籍华裔摄影师黄宗霑曾拟将《骆驼祥子》搬上银幕,并邀请知名影星黎莉莉扮演虎妞。为此,黄宗霑专程到北平取景,摄制、搜集了许多与黄包车夫有关的图文资料。但中国爆发的国共内战使得其拍摄计划被迫中断。继石挥之后,中国对老舍文学作品的电影改编时有新作,70年间已上映11部影片(详见表 1)。

表1 老舍作品电影改编情况统计

从表1统计情况不难看出,中华人民共和国成立初期,老舍文学作品的电影改编出现过一定的热度,诞生了《我这一辈子》《龙须沟》《方珍珠》三部影片,这与他作品的内容主题和话剧热有所关联。老舍的作品记述了中国底层社会的许多苦难故事。从旧社会翻身作了主人的劳苦大众,不难在老舍的作品找到慰藉和共情。他的作品也非常契合新生政权的宣传需要。尤其是1951年,老舍完成了旨在讴歌人民政府为普通市民办实事、治理臭沟的话剧《龙须沟》,经焦菊隐改编后上演。《龙须沟》剧组还进入中南海怀仁堂,为毛泽东和周恩来等国家领导人演出,受到好评。老舍当年获得了北京市政府首度授予的“人民艺术家”荣誉称号,由此迎来了人生的“高光”时刻。

从传播与接受角度而言,作品通过多元的形态、借助不同的载体扩大受众面,有助于实现其舆论引导、教育、娱乐等社会和文化功能。话剧《龙须沟》的良好反馈,某种程度上可以说为其被改编为电影提供了契机。但较之电影《龙须沟》《方珍珠》,石挥执导的《我这一辈子》总体艺术成就更高。老舍的中篇小说《我这一辈子》经由一位巡警“我”(后升任巡长)的追忆,讲述了40余年生涯尤其是担任巡警20年来的悲欢离合。石挥自幼生长于天津、北京,因家境困难至中学辍学,后当过列车服务员、牙医诊所学徒等,熟悉底层生活,他称从小就喜欢老舍的作品。这种地缘和文化上的亲近性自在情理之中。改编《我这一辈子》时,在尽量保持原作精神的前提下,石挥有几处较大的改动。如将原作故事的时间节点由1921年延伸至了中华人民共和国成立前夕,并杜撰出“申远”这位角色与略显消极、落后的“我”配戏。石挥原本给影片设置了结尾,即北平解放时,“我”看见儿子在入城的队伍中,于是父子拥抱,一同随大队前进。但鉴于电影出品方中国文华影片公司一时难以动员多人去拍摄“入城式”,石挥改编剧本时,最终只得让“我”死了[4]。1957年,《我这一辈子》与《新儿女英雄传》《上饶集中营》《鸡毛信》(同样由石挥导演)等一同获文化部优秀影片(故事片二等奖)。

20世纪六七十年代,老舍的文学作品没有被改编为电影的,这主要因老舍本人及中国文艺界受政治运动冲击所至。据老舍之子舒乙回忆,在周恩来等人建议下,老舍曾写过电影剧本《人同此心》。剧本以中学教师步春生一家为原型,反映知识分子家庭对中国共产党认同的过程。“本子写好了,却被在电影局供职的江青一句话给搁浅了。她说:‘老舍本人是个没改造好的资产阶级知识分子,怎么能写好知识分子改造呢!’”[5]1966年8月24日,遭受批斗后不堪凌辱的老舍自沉于北京太平湖。直到20世纪80年代,老舍文学作品的电影改编才迎来复兴,且多依据其名作如《茶馆》《骆驼祥子》《月牙儿》,呈现出“回归经典”的态势。其后的电影改编相对零散,陆续上映,电影《离婚纳妾》则经由改编的同名电视剧剪辑而来。

三、老舍作品适合电影转换的因素

夏衍曾表示:“把一个文学作品改编成电影剧本,需要有三方面的条件:首先,要有好的思想内容,作品对广大观众有教育意义,这是先决条件;其次,电影不同于小说、诗歌、散文,要有比较完整紧凑的情节,要有一个比较完整的故事,即有矛盾、有斗争、有结局……第三,要有几个(至少一个)性格鲜明、有个性特征的人物。我认为这三个条件是缺一不可的。”[6]纵观老舍的文学作品,大多主题鲜明、情节曲折、富有戏剧性,语言幽默(或讽刺)、“京味儿”足。如《离婚》酣畅淋漓地展现了老舍批判国民劣根性的主题,以平和的笔调描写北平某财政所里一群小职员的灰色生活,刻画了新旧两类人物,小说虽然写的是“离婚”,实际上却没一个家庭真正离婚,反讽效果明显,具有改编为电影的良好潜质。老舍在《茶馆》中运用了大量的“京腔”语言,其句子短小精悍、生动传神、通俗易懂,融入了北京曲艺中的音律特色,人物语言朗朗上口,其人物对话颇具个性化,使不同老北京人的性格特征显得更加鲜活。比如,第一幕描写的常四爷(八旗子弟)与二德子(善扑营当差)发生口角时的情形:

二德子:(四下扫视,看到马五爷)喝,马五爷,你在这儿哪?我可眼拙,没看见您!(过去请安)

马五爷:有什么事好好地说,干吗动不动地就讲打?

二德子:嗻!您说得对!我去后头坐坐去。李三,这儿的茶钱我候啦!(往后面走去)

常四爷:(凑过来,要对马五爷发牢骚)这位爷,您圣明,您给评评理[7]!

美国电影理论家布鲁斯东认为:“小说的结构原则是时间,电影的结构原则是空间。小说采取假定的空间,通过错综的时间价值来形成它的叙述;电影采取假定的时间,通过对空间的安排来形成它的叙述。”[8]老舍曾于英国伦敦大学东方学院执教五年,其间阅读了许多西方现代派文学作品。受此影响,他的一些创作也打破时空顺序,使用类似于镜头组接、穿插的蒙太奇技法,具有浓烈的画面感,这种空间性使得他的作品十分适合电影转换。比如,《月牙儿》中有九次直接描写月牙儿,以月牙儿作为一个固定画面交代故事情节的过渡。作品中多次出现的“望月”场景,极具诗意效果和文化韵味。联系到作品中“妈和我”迫于生计、最终只得卖身的悲惨遭遇,不由令人生出“月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁”的喟叹。“文学是人学”为现当代中国文学最重要的命题之一,电影制作通常也是围绕塑造典型环境中的典型人物展开。老舍塑造了骆驼祥子、祁老太爷、马威、王掌柜、牛天赐、张大哥、方宝庆等个性形象,他们中有车夫、小职员、教员、学生、青年革命者、巡警、商人、花匠、石匠、拳师、暗娼、溃兵、艺人、小地主、悍妇、洋奴等。这些鲜活的众生相,既容易把观众吸引到情节之中,又为其文学作品电影转换提供了文本基础。

诚然,从文学作品到电影制作,需要经由剧本改编、选角、取景、摄制、剪辑、配音等一系列技术层面的操作。凌子风执导《骆驼祥子》时,为了遴选“祥子”的饰演者,曾在《北京晚报》刊载“寻人启事”,报名者数以千计。在最后挑选主角之际,凌子风从副导演李唐那里获悉,北京电影学院表演系学生张丰毅在校排演小品时,选的正是《骆驼祥子》中的内容,且获得老师们认可。试镜时,“光头”张丰毅拉黄包车的造型符合预期。凌子风于是当场确定了由张丰毅饰演祥子。正式开拍前,张丰毅被凌子风要求“练车”一个月,在北京电影制片厂门口用黄包车迎送上班的职工。凌子风早年也拉过洋车,他以“客人”身份试乘了两回张丰毅拉的洋车后,感觉对头,才决定正式拍戏。在凌子风指导下,饰演虎妞的斯琴高娃研习剧本、从听唱大鼓中学习北京语言等,同样很快进入角色。斯琴高娃也不怕“出丑”,基于拍摄需要有时化妆得“丑”“老”一点,她并不感到难为情。《骆驼祥子》与《人到中年》并列获评为第3届中国电影金鸡奖最佳故事片(1983年),第6届大众电影百花奖最佳故事片(1983年)也颁给了《骆驼祥子》《人到中年》和《牧马人》。

谢添自述他从小就喜欢看电影,尤其崇拜卓别林,另外便是逛街,流连于北京天桥等地。“也怪,我学习老搞不好,记不住,可大街上的事情桩桩件件连细节都过目不忘,有一些特别精彩的场面,常常不知不觉地浮出脑海,不停地被我咂磨回味,而且还想入非非地把它们设计成电影画面。”[9]谢添执导《茶馆》时,恰逢北京电影制片厂拍完电影《骆驼祥子》,搭建的“老北京一条街”暂时没有被拆除。他请人在街道牌楼旁搭了茶馆的门脸,又改造了马路,逮人、商贩叫卖、杂耍、学生罢课游行等情节便可以在大街上排演了,由此较好地呈现出原作中的时代感和生活气息。老舍在《茶馆》末尾,写了常四爷、秦仲义、王利发(掌柜)三人撒纸钱准备“祭奠祭奠自己”的情节。电影在原话剧基础上,特意补充了一场出殡的外景,进而把为何撒(烧)纸钱的行动和寓意具象化,颇有“点睛”效果,这也反映出电影镜头与舞台表演的差异。1983年,《茶馆》与《一盘没有下完的棋》《泉水叮咚》一道获评第3届中国电影金鸡奖特别奖。

四、破除“影响焦虑”的新探索

文学作品及电影被改编的可能性,除了自身的特殊要素外,与文化、社会环境之间也相互影响,文化与社会环境下复制品工业生产的扩张体系,将会决定它们被改编的可能性大小[10]。老舍的《茶馆》《四世同堂》等文学作品多为国人所耳熟能详,其话剧上演、电视剧改编也已有经典版本流行,导演如果另外对此类作品进行电影改编,很容易陷入“影响的焦虑”情境之中,或者不容易受到观众认可。2014年,电影频道为迎接纪念老舍去世50周年(2016年)的到来,提前准备拍摄一部电影,项目负责人联系到了北京电影学院教师梅峰。梅峰曾与娄烨合作,担任电影《春风沉醉的夜晚》编剧,作品获戛纳国际电影节最佳编剧奖(2009年)。接手电影改编项目后,梅峰重新阅读了老舍的作品,他跳过那些耳熟能详的篇目,最终锁定了《不成问题的问题》这篇小说。

《不成问题的问题》主要围绕重庆树华农场逐年衰败的情节展开,尤其讽刺了农场主任丁务源只顾逢迎场长、股东,放任职工懈怠等言行。丁务源不善经营农场,但经常适时向场长、股东们赠送肉食、蔬果、花草,周到地为他们张罗红白喜事等。场长、股东们明知丁务源所选非人,却碍于情面,迟迟未能将他辞退。其间,留英归国的园艺师尤大兴一度接替丁务源掌管农场,但他不善应酬,一心旨在改善农场的生产,且公事公办,严禁职工像过往那样懒散、监守自盗,最终引发众怒,只得黯然离去。丁务源在农场职工的欢宴中“复出”。在梅峰看来,“小说直面中国人的性格弱点:一切问题不要伤及面子,都可以大事化小、小事化了。打通了人际关系,就没有问题了。人际关系是主要问题,其他的,全部都是‘不成问题的问题’”[11]。

梅峰较为敏锐地把握住了老舍小说对中国社会人情世故的描绘。丁务源的所作所为,印证了“中国人在情理社会中借助人情和面子的运作,放弃的是规则、理性和制度,得到的却是不可估量的社会资源、非制度性的社会支持和庇护及以势压人的日常权威”[12]。《月牙儿》《骆驼祥子》的“苦难叙事”框架及《龙须沟》等作品的“颂歌式”主题,都带有特定的时代语境,与当代读者(观众)有可能存在一定“隔阂”。相较而已,《不成问题的问题》更倾向于揭示中国社会的世态人心,这正是常说常新、与当代观众能够产生互动的话题。

此外,老舍的许多作品及其改编后的电影都以北京为背景,《不成问题的问题》的故事却发生在抗战时期的重庆郊区。为了呈现民国时期的“风物感”,梅峰等放弃了棚拍和借助影视基地拍摄的方法,而在四川、重庆一带进行了选景,电影中的“农场”地处重庆北碚金刀峡偏岩古镇附近的一座山村。这种时空移置拓展了老舍小说电影改编的空间场景,颇令人耳目一新。旗袍、长衫、西式洋楼及至黑白影像的呈现,赋予电影浓烈的民国情调,也氤氲出一种温润的怀旧色彩。《不成问题的问题》2016年上映以来先后获得第29届东京国际电影节最佳艺术贡献奖、第53届台湾电影金马奖最佳改编剧本等诸多奖项,该片也成了“新文人电影”的代表和北京电影学院“新学院派”导演计划的阶段性成果之一。

五、忠实原作与改编创新之间的平衡

文学作品改编为电影时,在何种程度上忠实于原作,又在哪些地方出奇、创新,素来言人人殊。即便同一作品,不同导演、编剧对其理解和取舍都会存在差异。但不可否认,作为源头的文学作品,往往会奠定对应电影的主题基调、主要情节和美学风格。

据凌子风回忆,有评论家认为他执导改编的电影《骆驼祥子》似乎可称作《骆驼虎妞》,因为虎妞的性格改了,不那么坏了,“老舍写祥子后面潦倒、破落,我没有拍,那样拍社会含义更深刻,这一点我也承认,但一部影片容纳不了那么多内容,而且我愿意写‘善’的,讨厌社会上的‘尔虞我诈’,虎妞儿也应有善的一面,这是我加的。”[13]老舍之子舒乙曾批评由汪俊导演,黄磊、蒋勤勤等主演的新版《四世同堂》电视剧缺少“京味儿”,没演出老北京的生活特色,剧情让大家一开始就爱国,没有一个从愚昧到苏醒的批判过程,改编偏离了老舍原著的灵魂。舒乙也不打算将《四世同堂》拍成电影,“原著是一个长小说,要让电影在2-3个小时内把精华拍出来,太难了!容纳不下来!尤其是找不到一个能担此重任的导演”[14]。有“文人武侠大师”之称电影导演胡金铨认为老舍的作品最接近北京的劳苦大众,“有志于研究老舍诸公,不妨先练练喝‘豆汁儿’”[15]。胡金铨执导处女作《大地儿女》时,曾从老舍的《火葬》和《四世同堂》中汲取创意。他还曾拟联手导演李翰祥将《四世同堂》拍成电影,最终未果。

在老舍作品的电影改编中,李欧梵最认可石挥自导自演的《我这一辈子》。“演老舍的戏必须用纯正的北京话,还要加点土话,说起来才韵味十足,这一点石挥完全做到了。另一个要诀是表演技巧,当年的北京人说话有点像演戏,台词说得故意‘油腔滑调’,但心地善良,在这个市井世界,几乎没有一个坏人存在。这一切在影片中都发挥得淋漓尽致,让观众感到置身在一个极有人情味的世界,达到写实主义的真实效果。”[16]对于电影《骆驼祥子》,李欧梵认可斯琴高娃和张丰毅的演技,“可惜的是当年‘老北平’的面貌在片中几乎荡然无存,仅凭几场雪景和夜景(显然受到制作条件的限制)是不够的”[16]165。

六、余论:作为“文学评论”的电影改编

老舍一生写了近800万字的文学作品,涉及小说、戏剧、诗歌、散文、幽默小品、相声及大鼓词等众多体裁。据不完全统计,有20多部老舍的作品先后被20多个国家的近百位汉学家翻译成多国文字进行海外传播,主要为俄文、日文、德文和法文,这种坚实的读者基础使得他的作品电影转换后容易被受众接受。

从《我这一辈子》(1950年)到《不成问题的问题》(2016年),老舍文学作品被改编为电影后往往引发热议。《我这一辈子》成为当年最卖座的电影,为戏曲片的拍摄提供了经验;《不成问题的问题》放映后被誉为“职场最佳教科书”,点燃了一些当代读者重读原著的热情。《龙须沟》《方珍珠》《鼓书艺人》《离婚纳妾》《黑白李》等电影的播映也都让观众对老舍的文学作品有了新认知。正如尼尔·辛亚德所论,“有些文学作品的电影改编往往是一种文学评论,电影并非将一部小说的全部内容影像化,而是侧重于文学作品的某些方面的评论性文章……电影改编选取小说某些部分,对其中的细节扩展或压缩,进而创造性地改写人物形象。由此,电影改编如同文学评论一样对原作做出新的阐释”[17]。老舍文学作品的电影转换不仅引起社会上对于老舍作品的热议与关注,以视觉文本延续着老舍作品的文学生命力,也印证着老舍作品的文学价值与魅力,其本身就是老舍文学作品的影像阐释,是一种崭新的文学批评模式,在不同时代推动着老舍文学作品的传播与接受。