半干旱黄土丘陵区不同土地利用类型植物物种多样性研究

2020-01-18蔡国军柴春山莫保儒

蔡国军,杨 磊,柴春山,莫保儒

(1.甘肃省林业科学研究院,甘肃 兰州 730020;2.中国科学院 生态环境研究中心,北京 100085)

黄土高原地区由于强烈的水土流失,其生态系统处于极度退化的状态,加速该地区退化生态系统的恢复与重建,无论对于改善该区域生态环境还是对于整个西北地区生态安全和系统生产力的提高均具有极其重大的意义。物种多样性是生物多样性在物种水平上的表现形式[1],可以表征生物群落的结构和功能复杂性[1-2],体现群落的结构类型、组织水平、发展阶段、稳定程度[3-4]和生境差异[5-6],是生物多样性的重要组成部分[6],一直是生态学领域的研究热点[7]。国内对植物群落物种多样性的研究主要集中于多样性在环境梯度和群落演替过程中的变化[8],而对一个区域不同土地利用方式下的物种多样性研究很少。

本研究区地处黄土高原干旱、半干旱气候带,耕作历史悠久,地形破碎,水土流失严重,原生植被已经破坏殆尽,当前植被多为处于不同植物演替阶段的镶嵌体。20世纪60—80年代,为了绿化荒山和保持水土,该区域大面积植树造林,形成了一定规模的人工林,代表林分有柠条Caragana korshinskii林、油 松Pinus tabuliformis林、侧 柏Platycladus orientalis林、山杏Armeniaca sibirica林、山毛桃Amygdalus davidiana林和杨树Populusspp.林。21世纪初,为了保护脆弱生态区的环境,国家在这里实施了退耕还林,形成了大面积的林草植被,典型林草植被有山杏、山毛桃、侧柏、云杉、柠条、甘蒙柽柳Tamarix austromongolica和人工牧草紫花苜蓿Medicago sativa与沙打旺Astragalus adsurgens。近年来,随着城镇化的发展和进城务工人员的增加,农村耕地缺乏劳动力而撂荒的现象明显,形成了一定的撂荒草地植被。由于人类对土地价值取向的不断转变和对生产经营活动的不同调整,改变了黄土区原本以农业为主的土地利用方式,进而形成了多种土地利用类型,从而也改变了这里的植被结构和物种组成。

以往对半干旱黄土丘陵区的研究多关注于不同植被或不同土地利用方式下的土壤水分、养分和草地生产力与其植被恢复措施的关系[9-16],很少考虑其物种多样性与其措施和环境的关系。开展该区域不同土地利用类型植被恢复群落的物种多样性以及生物量的分布格局及其与环境因子的关系研究,有助于科学评价植被恢复与重建的效果,探讨合理的植被恢复模式。本研究通过对该区域典型流域不同土地利用类型的自然植被、人工植被特征进行全面的调查,探索黄土高原半干旱丘陵沟壑区植被自然恢复的规律,选择适宜的造林树种,为该区人工造林、促进植被自我修复和仿自然的植被建设工作提供理论依据。伴随着流域治理及人工植被面积的不断扩大,其植被也处在演替的不同阶段,可指示研究区植被演替的优势物种,对研究区植被恢复物种选择具有指导意义。

1 研究区自然概况

1.1 自然概况

研究区为陇中黄土丘陵区的龙滩流域,位于甘肃省定西市安定区巉口镇境内,距离安定城 区35 km,地 理 坐 标 为104°27′~104°32′E,35°43′~35°46′N。流域面积15.22 km2。地貌类型属于半干旱黄土丘陵沟壑区,以梁状丘陵为主,海拔1 845~2 255 m,相对高差100~200 m。气候属温带大陆性季风气候,年均气温6.8 ℃,极端高温34.9 ℃,极端低温-27.1 ℃;平均无霜期 152 d,初霜期9月下旬,终霜期4月下旬;年均降水量386.3 mm,降水主要集中在7—9月,多以暴雨的形式降落,春季降水很少,沙尘天气频繁;年平均蒸发量1 438.8 mm,年平均相对湿度64%,干燥度为1.9;年均日照时数为2 052.7 h。土壤以灰钙土、黄绵土为主,有机质含量低,土壤贫瘠,pH 值7.5~8.5,呈弱碱性。植被属典型草原类型,主要是多年生草本、灌木、半灌木,无天然林,但有人工林分布。

1.2 土地利用类型

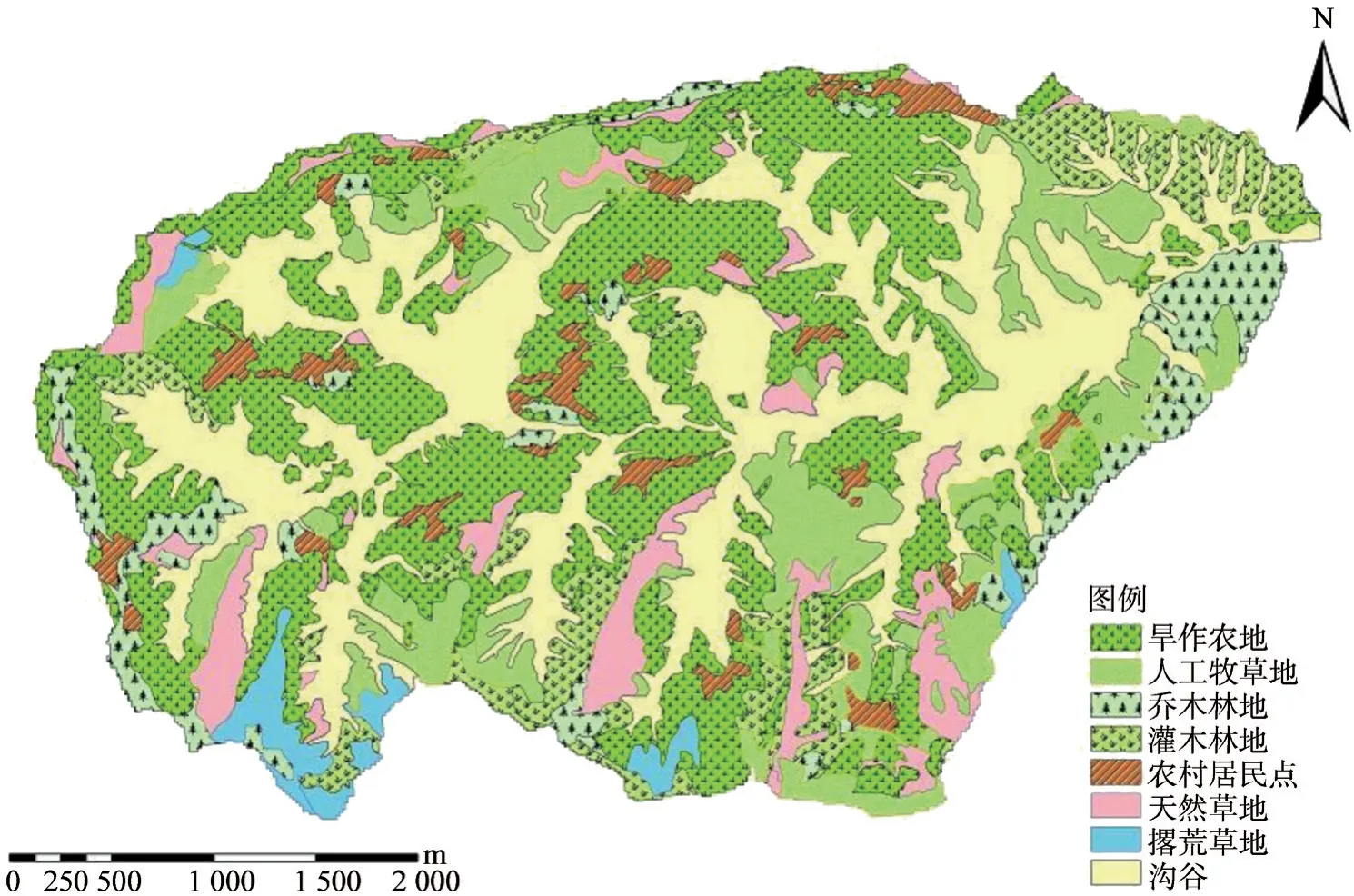

图1为龙滩流域土地利用类型。土地利用类型主要分为旱作农地、人工牧草地、天然荒草地、撂荒草地、乔木林地、灌木林地、沟道和农村居民点8 种类型。其中,旱作农地和沟谷荒草地是两种最为主要的土地利用类型,其中旱作农地占流域总面积的32.17%,沟谷荒草地占总面积的29.66%。除旱地和沟谷以外,人工牧草地也是该流域的主要土地利用类型,占总面积的13.74%。人工牧草地均为紫花苜蓿草地,是退耕还林工程中种植的人工牧草。可见,流域退耕已经达到相当的程度,适宜退耕的农地已基本实现退耕。退耕牧草地面积已经占到流域的13.74%,而流域内人工林地(包括乔木林地和灌木林地)占到总面积的12.34%,其中人工乔木林地多为20世纪60年代开始种植,主要为油松林地、侧柏林地、山杏林地、山毛桃林地和青杨林地,而灌木林地主要是柠条林地,多为20世纪80年代种植。人工乔灌林地已经构成流域的主要植被类型。从流域土地利用结构来看,虽然人工牧草地以及人工乔灌林地已经占据流域总面积的四分之一,但旱地面积仍然较大,总体而言,农地比例较大。

图1 龙滩流域土地利用类型Fig.1 Land use types in Longtan valley

2 研究方法

2.1 样地设置与调查

以样方和样线调查相结合的方法,在研究区不同土地利用类型选择典型样地进行植被调查。其中,乔木林样地规格为10 m×10 m,灌木林为 5 m×5 m,草本群落为2 m×2 m。在样地对角线的4 个角及中心布设5 个1 m×1 m 的频度样方(不考虑乔木层),在样方内按对角线方向设置2 条样线。如遇地形以及干扰等特殊情况,避开障碍物向前延伸,或者转方向设置频度样方。调查内容包括树木的种类、树高、枝下高、冠幅、胸径以及草本植物的种类、高度、盖度、多度、频度、物候、生长状况。

2.2 数据统计分析

1)分别计算各植物种的高度、相对高度、密度、相对密度、频度、相对频度及重要值。计算重要值所采用的公式为:V=Hr+Dr+Fr。其中:

式中:V为某物种的重要值(%);Hr为相对高度(%);Hi为样方中某种植物种群的平均高度(m);∑Hi为样方中所有植物的平均高度之和(m);Dr为相对密度(%);Di为样方中某种植物的平均密度(株/m2);∑Di为样方群落所有植物种群平均密度的总和(株/m2);Fr为相对频度(%);Fi为样本中某种植物种群的频度(%);∑Hi为样本中所有植物的总频度(%)。

2)多样性指数的测定:采用重要值作为测定依据,选择Patrick 物种丰富度指数(R)、Simpson 多样性指数(D)和Sheldon 均匀度指数(ES),各指数的具体计算方法如下。

Patrick 丰富度指数[5]:R=S。

Simpson 多样性指数[6-7]:

Sheldon 均匀度指数[17-18]:

式中:S为群落中的物种数目;Pi=Ni/N,Pi为所有物种个体中第i个物种出现的概率,Ni为第i个物种在样地中的重要值,N为样地中所有物种的重要值之和。

3 结果与分析

3.1 流域植被物种组成及特征

3.1.1 流域植被中种子植物类群组成

调查结果表明,流域内共分布植物254 种,隶属于56 科166 属(表1)。其中,裸子植物门3科7 属13 种,占流域总科、总属、总种的5.36%、4.22%、5.12%;被子植物门53 科159 属241 种,占流域总科、总属、总种的94.64%、98.78%、94.88%。在被子植物门中,双子叶植物纲有50 科134 属205 种,单子叶植物纲有3 科25 属36 种,两纲物种分别占流域总种数的80.71%和14.17%,占该门物种总种数的85.06%和14.94%。说明流域分布植物以被子植物门的双子叶植物纲物种为主,但也有一定量的裸子植物门物种和被子植物门单子叶植物纲物种。

从表1 可看出,裸子植物门的3 科分别为卷柏科、松科和柏科,该门植物在流域内分布较少。其中,卷柏科只有1 属1 种,占流域分布总属数和总种数的0.60%和0.39%,主要分布在阴坡和林荫下,为该流域的自然分布植物;松科和柏科各有3 属6种,占流域分布总属数和总种数的1.81%和2.36%,分别分布在流域的阴坡和阳坡,为人工栽植物种。被子植物门中,单子叶植物纲的3 科分别为禾本科、百合科和莎草科。其中,禾本科植物较多,有21 属30 种,占流域总属数和总种数的12.65%、11.81%,且分布较广,在阴坡、阳坡、半阳坡、山顶、林荫下、农田、村庄周围和道路两旁都有分布;百合科和莎草科植物较少,各只有2 属3 种,均仅占流域总属数和总种数的1.20%和1.18%,分别分布在阳坡和阴坡、沟道。双子叶植物纲植物是该流域的主要植被,在所含的50 个科中,含属和种数较多的科有4 科,分别为菊科、豆科、藜科、蔷薇科,该4 科的属数和种数均达7 属和10 种以上,4 科总物种数占到流域总物种数的35.04%;其次是茄科、伞形科、十字花科、旋花科、唇形科、毛茛科,该6 科的属数和种数在4 属和5 种以上,其总物种数占到流域总物种数的13.78%;还有40 科所占的属数或种数比较少,属数最多3 属,绝大多数仅1 属,种数绝大多数在5 种以下,其总物种数占到流域总物种数的31.89%。

表1 龙滩流域植物科属种统计Table 1 Families, genera and species of seed plants in Longtan valley

3.1.2 流域植被中物种组成及特征

就物种数量来说,该流域内菊科的物种数最多,达到24 属39 种,占流域总属数和总种数的14.46%和15.35%,在阳坡、半阳坡、阴坡、林荫下、道路两旁、农田多种生境均有分布(表2),以蒿属Artemisia、狗娃花属Heteropappus、蓟属Cirsium、亚菊属Ajania为主,分布较广、较多的物种有阿尔泰狗娃花Heteropappus altaicus、风毛菊Saussurea japonica、灌木亚菊Ajania fruticulosa、束伞亚菊Ajania parviflora、茵陈蒿Artemisia capillaries、铁杆蒿Artemisia sacrorum、冷蒿Artemisia frigida、飞廉Carduus nutans等。禾本科是该流域的第二大科,有21 属30 种,物种多为自然植被,有本氏针茅Stipa bungeana、早熟禾Poa annua、赖草Leymus secalinus、羽茅Achnatherum sibiricum、披碱草Elymus dahuricus、鹅冠草Roegneria kamoji、狗尾草Setaria viridis以及人工种植的玉米Zea mays等。其次是豆科,有13 属26 种,主要植被是人工种植的柠条和紫花苜蓿,在流域的阴坡、阳坡和半阳坡均大面积分布,其次有野生花苜蓿Medicago ruthenica、达呼里胡枝子Lespedeza davurica、黄香草木樨Melilotus officinalis、披针叶黄华Thermopsis lanceolata、二色棘 豆Oxytropis bicolor、糙叶黄芪Astragalus tongolensis、灰叶黄芪Astragalus tataricu、甘蒙锦鸡儿Caragana opulens、川青锦鸡儿Caraganatibetica等。再次是藜科和蔷薇科,分别有8 属11 种和7 属13 种。其中,藜科植物主要分布在道路两旁和村庄周围,代表植物有藜Chenopodium album、灰绿藜Ch.glaucum、菊叶香藜Ch.foetidum、阿拉善单刺蓬Cornulaca alaschanica、地肤Kochia scoparia、盐地碱蓬Suaeda salsa等;蔷薇科植物主要分布在阳坡和半阳坡,人工代表植物有山杏和山毛桃,自然植被主要有委陵菜属Potentilla的二裂委陵菜P.bifurca、委陵菜P.chinensis、西山委陵菜P.sischanensis、星毛委陵菜P.acaulis、菊叶委陵菜P.tanacetifolia、轮叶委陵菜P.verticillaris和山莓草属Sibbaldia的伏毛山莓草S.adpressa。

表2 龙滩流域种子植物组成及其生境Table 2 Species composition of seed plant in Longtan valley

续表2Continuation of table 2

此外,流域分布较广的物种还有茄科的人工栽培物种马铃薯Solanum tuberosum和自然分布物种枸杞Lycium chinense、牻牛儿苗科的牻牛儿苗Erodium stephanianum、大戟科的乳浆大戟Euphorbia esula、白花丹科的黄花补血草Limonium aureum、唇形科的白花枝子花Dracocephalum heterophyllum和百里香Thymus mongolicus、玄参科的蒙古芯芭Cymbaria mongolica和角蒿Incarvillea sinensis、旋花科的打碗花Calystegia hederacea和田旋花Convolvulus arvensis、蒺 藜科的骆驼蓬Peganum multisectum和蒺藜Tribulus terrestris、伞形科的北柴胡Bupleurum chinense和田葛缕子Carum buriaticum、十字花科的大花蚓果芥Torularia humilisf.grandiflora和独行菜Lepidium apetalum以及裸子植物门的人工栽培物种油松和侧柏和被子植物门的人工栽植物种甘蒙柽柳、青杨Populus cathayana、小叶杨Populus simonii。也有少量比较少见的分布物种,有石竹科的繁缕Stellaria media、禾本科的稗Echinochloa crusgali、败酱科的败酱Patrinia scabiosaefolia、毛茛科的小叶铁线莲Clematis nannophylla、茜草科的茜草Rubia cordifolia、萝藦科的地梢瓜Cynanchum thesioides、远志科的远志Polygala tenuifolia、豆科的紫云英Astragalus sinicus、鸢尾科的马蔺Iris lacteavar.chinensis。

3.2 不同土地利用类型的物种多样性分析

3.2.1 不同土地利用类型的物种丰富度

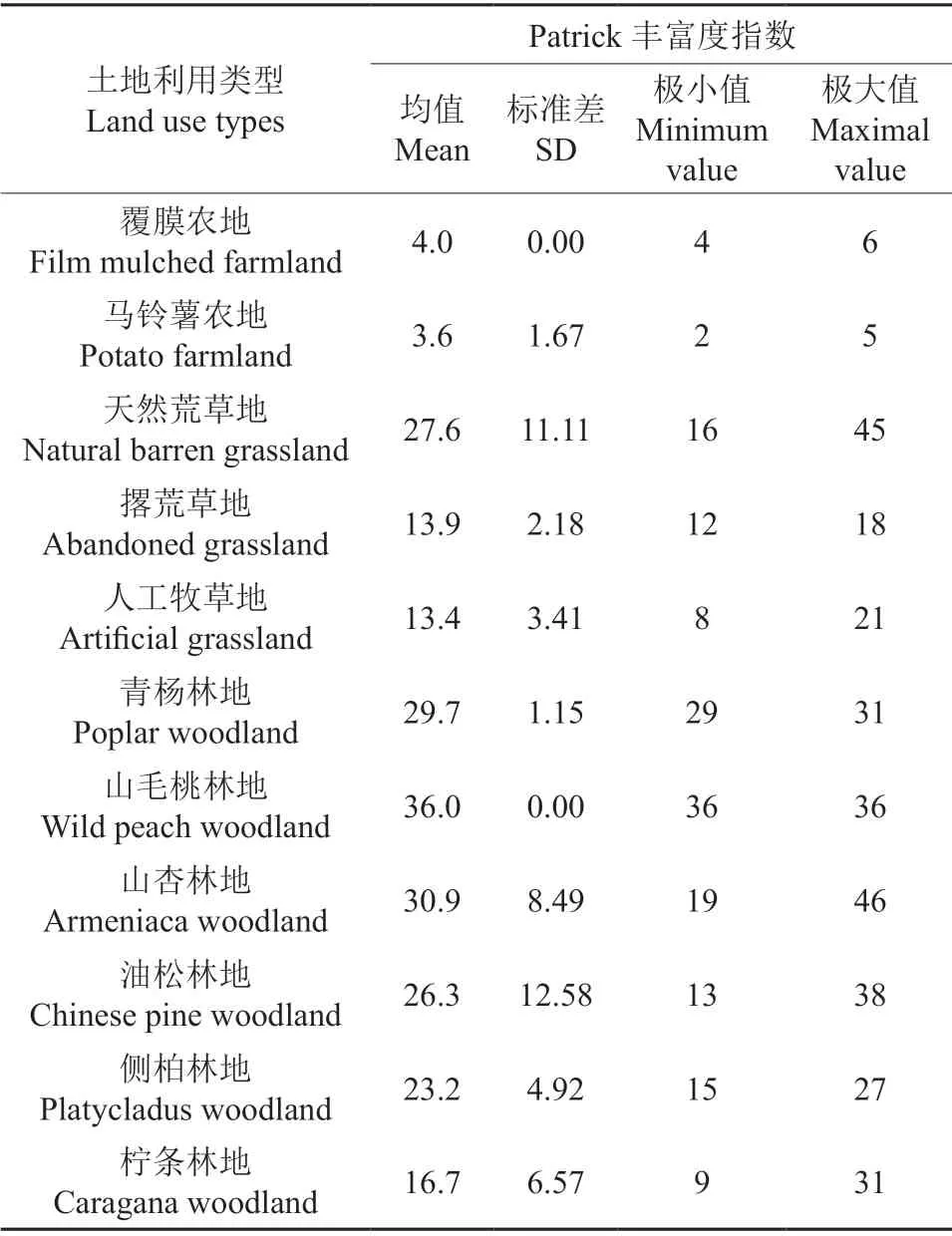

表3 列出了龙滩流域不同土地利用类型Patrick 丰富度指数。由表3 可以看出,农地物种丰富度最低,无论是覆膜农地还是未覆膜马铃薯农地,其物种数量最少,平均物种数不到5 种,最多也只有6 种;人工牧草地、撂荒草地和灌木柠条林地的物种丰富度居中,平均物种数达到10种以上,最少也达到8 种;乔木林地(山杏、山毛桃、油松、侧柏、青杨)和天然荒草地的物种丰富度相对较高,物种数量也相对较多,平均物种数在20 种以上,最少也有13 种,最多可达到46 种。可见,农地物种丰富度很差,人工牧草地、撂荒草地和灌木林地的物种丰富度一般,乔木林地和天然荒草地的物种丰富度比较好。说明天然荒草地和乔木林地有利于物种多样性的保存。研究区植被类型属于草原地带,荒草地是顶级演替群落,因而物种结构较为稳定,物种数量较多。但从物种数量来看,多年荒草地物种数量同多年恢复的乔木林地物种数量一致。

表3 不同土地利用类型Patrick 丰富度指数Table 3 Patrick index of species richness for various land types

3.2.2 不同土地利用类型的物种多样性

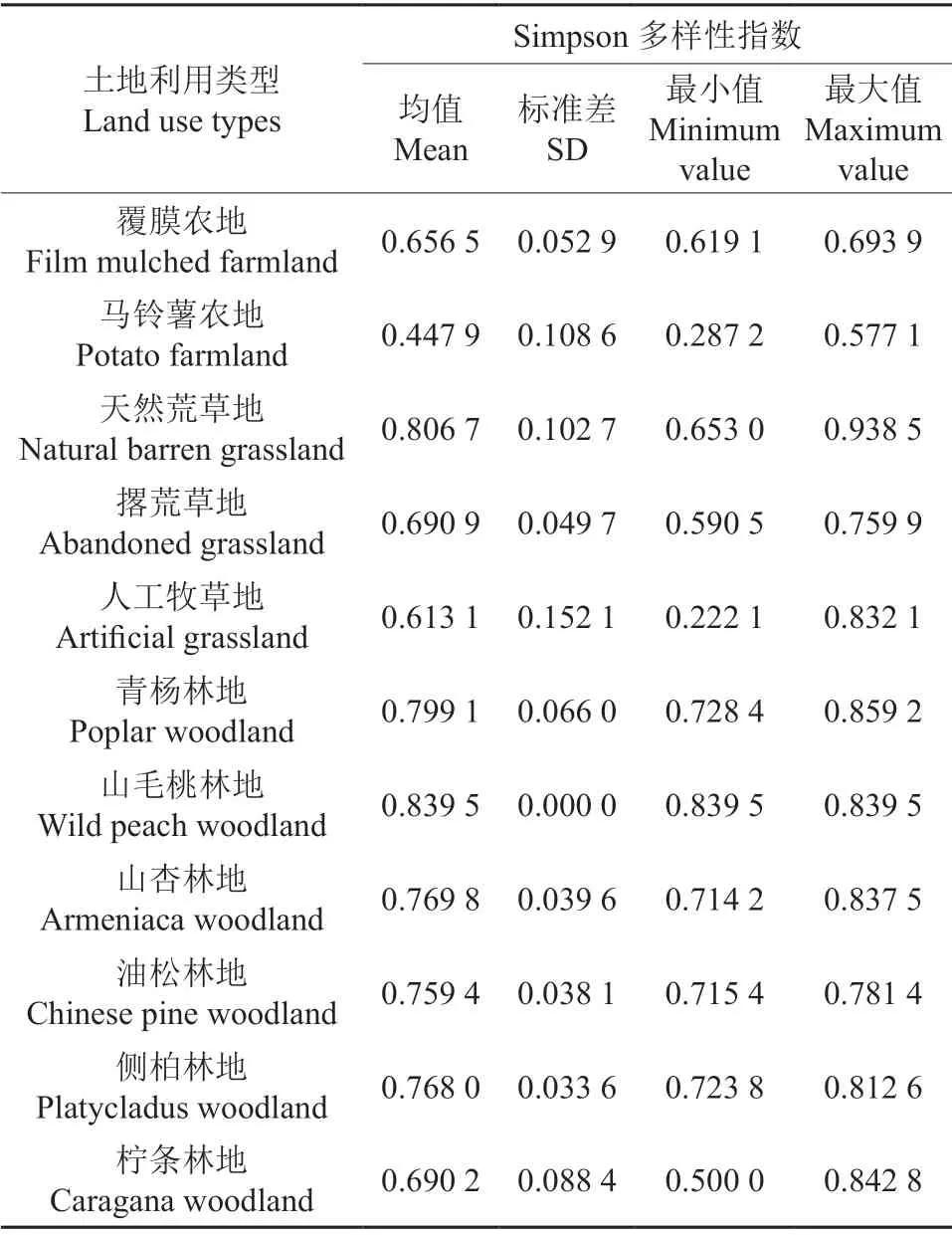

表4 显示出不同土地利用类型Simpson 多样性指数。从Simpson 多样性指数可看出,马铃薯农地的物种多样性最低,平均多样性指数为0.447 9;其次为覆膜农地、人工牧草地、撂荒草地及灌木柠条林地,其平均多样性指数均在0.6 以上;而多年自然荒草地和人工乔木林地一样具有较高的物种多样性,其中自然荒草地Simpson 多样性指数达0.806 7,而已成林的人工乔木林地平均多样性指数均在0.75 以上。可见,单从物种多样性来看,多年自然荒草地和人工乔木林地物种多样性高,最有利于物种多样性保存;农地最低,最不利于物种多样性保存。由此可以看出,在提高物种多样性方面,多年荒草地和人工乔木林地基本一致。

3.2.3 不同土地利用类型的物种均匀度

Sheldon 均匀度指数反映出不同土地利用类型中物种分布的均匀程度。由表5 可以看出,Sheldon 均匀度指数为农地最高,均匀度指数平均达到或接近0.80,最低也在0.65 以上;其次是撂荒草地、人工牧草地和柠条林地,平均均匀度指数接近0.70;再次是自然荒草地,平均均匀度指数接近0.60;青杨和侧柏林地的均匀度较低,平均均匀度指数0.50 左右;而山杏林地、山毛桃林地和油松林地的均匀程度最低,平均均匀度指数只有0.40 左右。由均匀度指数可以看出,农地和撂荒草地、人工牧草地及灌木柠条林地的均匀度高,多年自然荒草地的均匀程度居中,乔木林地的均匀度低,这与不同土地利用类型受人为干扰和植被的种植或栽培情况有关。因农地和人工牧草地、撂荒草地均属于农耕地,都受到过耕作、除草等人为干预影响,物种单调、均衡,所以均匀度高;而林地因采用反坡台沿等高线栽植,且行距较大,所以林冠层远没有郁闭,形成带状的林窗,因而林带下和林窗下植被分布差异较大,故均匀度较低。从不同土地利用类型的Sheldon 均匀程度指标反映出,乔木林地最有利于生物多样性的保持,其次是自然荒草地。

表4 不同土地利用类型Simpson 多样性指数Table 4 Simpson index of species diversity for various land types

表5 不同土地利用类型Sheldon 均匀度指数Table 5 Sheldon index of species evenness for various land types

4 结论与讨论

物种多样性是群落演替进程中的一个重要指标。通过对群落物种多样性的研究,可以很好地认识群落的组成和结构的变化与发展,而且对于退化生态系统功能的恢复和生物多样性保护具有重要的理论和实践意义。调查结果表明,研究流域内共有植物56 科254 种,其中裸子植物门3 科13 种,被子植物门53 科241 种,多为耐旱性和耐碱性较强的草本植物和灌木。其中,菊科、禾本科、豆科的属数和物种数较多,仅这3 科就占流域总属数和总种数的34.94%和37.40%。此研究结果与刘宝军等[19]、郝文芳等[20]、刘海威等[21]、汝海丽等人[22]对黄土丘陵区植被群落研究的结果一致,认为菊科、禾本科、豆科这3 科植物在该区域具有较强的生态适应性,所以物种较多,分布较广。研究区物种构成也表现出多数种属于少数科,少数种属于多数科,且很多物种均为单属种植物,符合西北荒漠区的植物区系特征这一现象[16]。本研究区裸子植物自然分布极少,调查到的物种基本为人工植被,主要是不同年代人工造林保留下来的一些松科和柏科的乔木树种,代表性物种有油松和侧柏。被子植物除了玉米、马铃薯、小麦、扁豆几种农作物和人工种植牧草紫花苜蓿以及荒山造林的几种杨柳科物种外,基本上为自然分布植被。其中,被子植物门中双子叶植物有50 科134 属205 种,单子叶植物有3 科25 属36 种。

物种多样性是物种丰富度和分布均匀性的综合反映[3]。本研究结果表明,土地利用类型影响地上植物群落的物种多样性、丰富度和均匀度,是该地区植被空间变异的主要影响因素。研究区农地物种丰富度最低,但均匀度最高,柠条灌木林地和紫花苜蓿人工牧草地、撂荒草地居中,人工乔木林地和多年荒草地物种多样性相对较高。但从提高物种多样性来看,多年荒草地和人工乔木林地的恢复效果较为一致。这一结果与不同土地类型的利用情况和植被演替过程有关。其中,农地是农民精细耕作和管理的一种土地类型,也是受人为选择和干扰强度最大的一种土地利用类型,每年至少人工或化学除草1 次,其植被基本上为人为选择后的人工植被农作物,所以物种比较单一,丰富度很低,但均匀度很高;人工牧草地和撂荒草地在一定程度上也属于农地,尤其人工牧草地,每年需要刈割甚至除草,植被受人为选择和干扰强度大,撂荒草地曾经也是农地,曾强烈受人为选择和干扰过,而且撂荒时间不长,所以植被还没有经过一定的演替并完全恢复,所以物种丰富度也相对较低;而自然荒草地和多种乔木林地受人为干扰少,几乎没有人类活动的影响,加之乔木林地造林时间早,经过了近50 a 的恢复演替,物种数已接近甚至超过了自然荒草地,所以这两种土地利用类型的物种多样性比较高。如果从恢复物种多样性或保护物种多样性考虑,土地最好保持自然草地状况,一旦人为破坏,恢复到自然状态需要很长的时间。他人的研究结果也证明了这一点,认为随着退耕年限的增加,总物种数呈减少-增加-减少-增加的趋势,退耕还林有利于当地恢复植被和改善生态环境,但过程比较缓慢,需要相应的保护和管理[18]。

通过对多年荒草地和成熟人工乔灌木林地的植物群落比较发现,在植物群落结构和物种多样性方面,人工恢复的植物群落层次较自然弃耕地丰富,总多样性较高;恢复形成的林地覆盖度较大,丰富度较高而均匀度较低。相对而言,荒草地在研究区的适宜面积较大,无需经济投入和人工管护就可以形成良好的草本植被,并且可以在短时间内达到良好的水土保持的效果。

由于受自然条件的限制,在同一流域内很难找到同一年限、同一坡向的不同土地利用类型。本研究是基于不同坡向的植被类型开展的物种多样性研究,土地利用年限也有所差异,所以各种土地利用类型的物种多样性研究具有一定的局限性,难以排除坡向和土地利用时间对物种多样性的影响。今后,可以在相同类型区,尽量选择同一坡向、同一建植年限的不同植被或土地利用类型,进一步开展物种多样性研究,探明土地利用类型对物种多样性的影响,从而为生态保护和植被建设提供基础依据。