反思与重构:转义在艺术史领域的演进路径与阐释功用

2020-01-17刘振

刘振

百余年来,尽管艺术史学实现了学科的专业化和制度化,学科边界和研究方法得到了拓展,但其核心领域仍未发生根本性的改变。在某种程度上来说,艺术史仍然是一门将图像意义转换成可描述语言的学科,它的叙述和阐释机制建立在将视觉形象转换为语言思维的基础之上。此过程中,转义(trope)为撰述者的描述和阐释提供了语义基础,影响着艺术史学观念的建构。也就是说,艺术史学者通过转义来考察、描述和分析作品,进而形成艺术品和艺术现象的演进谱系。那么艺术史学在长期的发展过程中,势必会牵涉到学科理论与阐释模式的递变境况。因此,如何有效地从语言层面去界定和勾勒艺术史的学科理论,阐明其解释话语的属性,是当下学界亟须解决的重要课题。为了更好地说明转义在艺术史研究领域的重要学术价值,我们分别从其理论内涵和阐释功能展开论述。

1.转义的内涵及其在艺术史学领域的兴起

20世纪初,西方人文社会学领域的语言学转向和修辞学转向改变了学者对于文本的传统认知,推动了转义理论的兴起。在艺术史领域,转义研究主要受到现代学者对艺术史学开展的修辞学维度探讨的启发,以及叙事学和语言学方法对艺术研究的介入。概括而言,转义的实质是以比喻修辞理论为内核的一种语言表述机制。现代学者从哲学、修辞学和语言学的维度对转义的内涵进行了界定。他们普遍认为转义的实质是借助相似性对其他事物进行比喻描述,进而得以体验和理解当前事物。

有关转义的论述最早出现在哲学领域,后又逐步拓展到了修辞学和语言学领域。18世纪,哲学家维柯首先提出了转义的四重概念,包括隐喻(metaphor)、转喻(metonymy)、提喻(synecdoche)和反讽(irony)。在他看来,转义是一种普遍而重要的修辞现象和诗性逻辑,它在语言的编码中是不可或缺的。他说道:“最初的转义都是来自诗性逻辑的系定理或必然结果。最初的诗人使用隐喻,让一些物体成为具有生命实质的真事、真物,并用以己度势的方式使它们有感觉和情欲。”[1]其后,尼采在修辞学领域探讨了语言的转义现象。他认为转义是修辞的基础,语言的表达借助转义才具有艺术性。他对转义的内涵和外延进行了探讨,指出转义通过修辞格的转移实现表达方式的改变。他还列举和描述了与之有关的修辞格的特点,如隐喻、转喻、换喻、强喻、进喻、饰喻、反喻、讽喻和曲喻等,并将转义的起源追溯到了西塞罗的《论演说家》。[2]

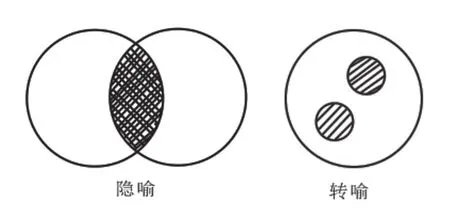

图1 隐喻与转喻的语境范围

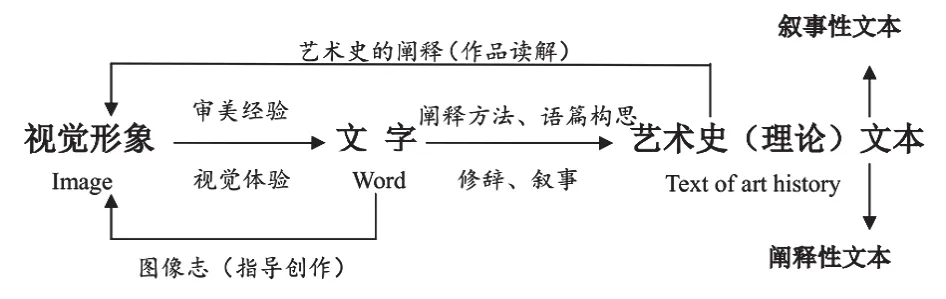

图2 艺术史文本形成的思维过程

其后,学者对转义内涵的探讨主要集中在哲学和修辞学层面。意大利哲学家格拉斯(Ernesto Grassi)在其著作《修辞即哲学:人文主义的传统》(Rhetoric as Philosophy: The Humanist Tradition)中指出,文艺复兴早期的人文学者对语言和哲学的兴趣源自转义和阐释文本的经验。在他看来,人文主义并不关注存在的认识论问题,而注重词语和隐喻的修辞学功能。他指出转义是人类思维的基本过程,是对两种相关事物相似性的领会,是把存在的意义转移到新的层次上。转义把象征和经验连接在一起,语言解释的过程包含着隐喻。在此基础上,他提出隐喻修辞是转义机制的内核,并将其视为一种想象活动和一切哲学的基础,为人类理解世界建立了联系。[3]另外,福柯也注意到转义的语言功用,指出词语的转义空间(espace troplogieque)在语言编排和名词意涵方面的重要性,并依据转义在文本中展现程度的差异,将叙事分为显性和隐性两种类型。[4]

转义不仅是一种修辞现象,还涉及文本的语言结构和表述方式的建构。语言学家雅各布森(Roman Jakobson)对此展开了详细的阐述。他指出隐喻和转喻在转义机制中至关重要,因为二者的原则支配着词汇和语篇的构思,深刻影响着话语的叙事方式。[5]因此,要廓清转义的范畴,必须先理解隐喻和转喻的内涵和区别。隐喻将一个事物比喻为另外的事物,其功能是为了理解;转喻以部分指代整体,通过选取事物部分或状态强调某种特质。隐喻需要解决两个不同语境的词语,两个词语的赋义相互平行,其意义超过原有语境;转喻则在同一个语境中使用,意义范围没有发生改变。图1呈现了隐喻和转喻的语境范围的区别。如图所示,隐喻表现为两个语境之间语义具有的共同意涵,而转喻则表现为本体与喻体处于相同的语境范围中,语义范围未改变。[6]

此外,美国学者莱考夫(George Lakoff)从语言学角度把转义视为一种建立概念系统的基本认知方式。他把转喻、提喻和讽喻皆归纳到隐喻之中,提升了隐喻在转义理论中的地位。[7]法国文学理论家热拉尔(Gérard Genette)从叙事学的角度阐述了转义的修辞内涵。他指出转义是一种具有扩张性的修辞,在叙事上存在着抑制和取代其他辞格的趋势。[8]新修辞学家理查兹(I.A.Richard)也认为,隐喻属于转义的核心范畴,转义从所指意义中抽象而来,并实现向另外所指的转化,其目的为了阐释更加生动。[9]

转义作为一种研究方法应用于艺术史学领域,主要受到了美国学者海登·怀特(Hayden White)的影响。海登·怀特的后现代叙事理论和历史语义学在艺术史学界产生了广泛影响。他考察和探讨了艺术史领域的转义现象,集中阐述了转喻、隐喻、提喻和讽喻在艺术史撰述风格上的不同体现。为此,他总结出了不同类型解释策略用以分析历史文本的撰述风格。在他看来,转义是理解历史思维方式的基础和探析特定历史本文的深层结构的有效工具。尤其是,他明确了转义的概念:

转义(trope)派生于tropikos, tropos, 在古希腊语中所指转动的意思,后又被赋予方式和方法之意……转义就是关于事物如何从相关联一种观念向另一种观念的运动,是事物间的一种关联,从而使事物得以用另一种语言表达,同时又考虑到用其他语言的表达的可能性。转义行为是话语的灵魂,脱离转义机制,话语就无法发挥其效用,不能达到其目的。[10]

另外,海登·怀特对布克哈特的《艺术导览》(Der Cicerone,1855)进行了深入探讨,体现了他对转义在艺术史领域的思考与总结。在他看来,西方艺术史的发展受到讽喻性、历史性和象征性三种因素的制约。文艺复兴则被视为传统中的讽喻性冲动逐步消解的产物,而此种冲动正是中世纪文明得以维系的基础。[11]他还指出隐喻、转喻和讽喻始终贯穿在文艺复兴时期,隐喻削弱了艺术的现实性,因而文艺复兴的成就在于意识到以隐喻的方式描绘世界所具有的危险。

转义不仅制约着艺术史的叙述,还关涉到艺术文本的阐释策略。不论撰述者是否有意,语言的选择和叙事的铺排,皆离不开转义机制,也最终影响着艺术史话语的权利机制的构筑。这种现象在艺术史学创建之初尤为明显,包括阿尔贝蒂、瓦萨里、温克尔曼在内的学者,都存在着借助转义来描写和分析艺术作品的行为。例如,阿尔贝蒂在《论绘画》中诉诸转义手段将古典修辞学所追求的目标、理论框架和基本方法巧妙地转换为绘画的理论要义。[12]同样,瓦萨里在《艺术家传记》(The Lives of the Artists)中,也使用转义的方式将绘画的评判标准转义为修辞学的概念,为艺术史话语体系的确立奠定了基础。而诸如“构思”“秩序”和“赋形”等修辞规则皆被后来学者沿袭,最终演变为艺术史学的基本词汇。[13]

2.转义在艺术史领域的普遍性与阐释功用

艺术史话语体系的建构是一种语言行为,转义在此过程起着关键作用,它制约着艺术文本的阐释策略、言辞结构和叙事方法的选择。可以说,转义为艺术史学观念的建构提供了语言和修辞基础,贯穿于艺术史的文本的整个思维过程。为我们廓清艺术史文本的修辞属性,探讨早期艺术史的概念如何被后世学者所继承,并最终演变为现代艺术史的学科话语,提供了适切的阐释方法。为了具体地呈现转义在艺术史文本中的作用,可通过图2进行说明。

依图所示,人类大脑首先通过审美经验将视觉体验转换为文字,是从视觉体验到抽象思维的感知过程。包括艺术鉴赏活动在内的视觉形象的体验需要借助语言文字作为中介才能够表达。要实现从语言到文本的转换,则需要相应的阐释方法、修辞手段和叙事方式,运用合理的篇章结构来进行论说,最终形成具有说服力的艺术史文本。在此过程中,以转义为主的语言修辞活动对文本的塑造和阐释机制的选择有着直接的制约效用,最终影响着艺术史文本的说服力。反过来,以记录视觉形象为主要内容的文字和艺术史文本,可以统称为图像志,指导着艺术形象的塑造。最终,艺术史文本通过转义机制发挥着对视觉形象的阐释作用,这也是艺术史学科的要义。

另外,以转义作为研究视角与现代艺术史的学科反思密切相关。在艺术史学成立之初,学者解决学科得以确立的概念、范畴和阐释规则等诸多问题所借助的手段皆涉及转义。在语言学转向的影响下,艺术史学者开始对往日那种迷信直线进化论和僵硬的结构主义的传统艺术史阐释方法进行反思。尤其反对以潘诺夫斯基图像学派为代表的结构主义阐释机制在文献解读方面存在的程式化缺陷。相对来说,后现代学者倡导在艺术史料的考察、文本的解读与话语的分析方面,采取更加人文性和多元化的方式。因此,各种具有较强人文性思想的阐释方法如话语分析、叙事主义等,不同程度上成为艺术史研究可以借鉴的灵感来源。转义由于具有修辞和语言学属性,并且普遍存在于文本的叙述和阐释层面,引起学者的关注也在情理之中。

西方传统的艺术史学理论研究以考察从瓦萨里到贡布里希等著名学者经典文本为主。许多学者对此颇有指摘,他们诟病以往的研究范式过度推崇实证主义准则,而忽略了主体对语言的重构行为。更严重的是,现有的研究范式掩盖了实证主义在阐释过程中所暗含的欺骗性和迷惑性,这与当下人文研究的转向背道而驰,难以符合人文学科的阐释初衷。对转义的重视,折射出学者开始对实证主义笼罩下的阐释主体和客体以及阐释理论,进行重新的认识与反思,预示着人文性阐释传统的回归。[14]

应当承认,艺术史的研究存在着片面地强调某种理论方法的绝对客观性,以致应用某种预先设定的解释系统而忽略了对个别艺术事件或作品的描述与说明。尽管解释是一门艺术,就确切性和有效性而言,不存在任何绝对正确的标准,但如何削弱实在论与实证主义在艺术史研究中的预设效应,则需要回归人文学科自身的阐释理论传统。受此影响,以诺曼·布列逊(Norman Bryson)、米歇尔(W.J.T.Mitchell)、巴克森德尔(Michael Baxandall)和古德曼(Nelson Goodman)等代表的现代学者诉诸转义理论,期望能够发现一种解构艺术史文本的元语言,以消解传统艺术史理论之间的阐释鸿沟。美国学者普莱茨奥茨(Donald Preziosi)认为,艺术史学科的实践依赖于一系列有关意义和表述的经典理论中的转义,学科危机促使我们重视艺术史的修辞构架,关注作为知识和实践主体的学科内部逻辑,阐明学科同质与异质化趋势中存在的真理和谬误。[15]换言之,普莱茨奥茨将包括转义在内的修辞理论视为解决当代艺术史学科内部观念结构冲突所引发的某些问题的有效尝试。

转义的功用,还体现为它渗透在艺术史学者的语言表述的思维过程。英国艺术史学者布列逊从转义的角度分析和解读绘画与艺术文本,拓展了转义理论在艺术史学领域的应用范围。他在《传统与欲望:从大卫到德拉克洛瓦》中,梳理了艺术史描写方法的演变,批判了普里尼、瓦萨里和贡布里希的叙述方法,提出盾式、总体性、移位和逆反性四种绘画中常见转义类型,用来解读法国19世纪绘画。[16]另外,古德曼在《艺术的语言》中,从语言哲学和符号学层面围绕绘画的再现与语言描述展开讨论,指出了转义的普遍性,以及隐喻机制在图式转移和循环过程中发挥的效力。[17]米歇尔也强调了转义在视觉文化方面的重要性。他在《图像学》的开篇便阐明了形象修辞(rhetoric of images)对视觉艺术的描述和阐释的功用,认为有关形象的文本,实际上是形象通过叙事或描述而言说自身的方式。他将此讨论上溯到了古罗马时期老斐洛斯特拉图斯的《形象》(Imagines),此书记载了后者对当时那不勒斯画廊中绘画的描述。[18]再如,巴克森德尔在《乔托与演说家》和《意图的模式》中,指出艺术史需要通过叙事的编排才能有效解释和说明,揭示了图像的语言描述机制。[19]贡布里希在《艺术中视觉隐喻的价值》中,论及了隐喻和代码在象征方面的区别,分析了隐喻在视觉再现中的心理机制,认为隐喻对审美价值的判断具有关键作用,并指出自艺术评论产生以来,评论家就使用隐喻手段来表达他们的批评或赞扬立场。[20]

在艺术史文本的撰述过程中,转义制约着学者对作品的描述方式的选择,进而影响了阐释方法的使用。美国艺术史学者卡里尔(David Carrier)在《艺术史写作原理》一书中,通过转义分析了艺术文本的言语特点,呈现学者用以编排各自叙述方法的修辞机制。在他看来,艺术史文本用以陈述观点的修辞形式与其阐释内容密切相关。他通过分析阿尔贝蒂、瓦萨里、温克尔曼、格林伯格、贡布里希和布列逊等人的艺术文本的修辞现象,得出结论,认为艺格敷词(ekphrasis)和阐释对作品的读解发挥着至关重要的作用,它们是艺术史的主要叙述方式。前者在文艺复兴时期占据支配地位,而后者则是现代艺术史的主要叙述形式。[21]

整体来看,艺术史学者在艺术文本的撰述过程需要借助转义来构思语言修辞,编排叙述次序,构建相关概念,实现对作品的描述和阐释。前者倾向于叙事的单层结构,后者强调综合性的评价与解析。具体说来,转义在叙事性修辞中体现为,以记述历史事实为目的,使用线性叙述和艺格敷词的方式,即人造视觉物品的语词性再创造,主要叙述画家生平事迹或描述作品细节给予读者在场之感。相对而言,转义的阐释性修辞则以说理为主,具有抽象的特点。因为阐释作为对思想状态的一种描述,若要通过严谨的论证去说服读者,就必须巧妙地运用转义去铺排阐释的言辞和陈述语序,从而使叙述具有说服力。归根结底,艺术史学中的转义并不涉及真理,亦不关涉认识问题,其目的在于通过隐喻和转喻等修辞加强思想的语言表达的效果,使受众能够理解和接受某种艺术观念,成为连接艺术与受众之间的桥梁。

3.结语

总的来说,转义为探讨艺术文本的言辞机制和叙事结构提供了全新的理论视角和探讨思路。通过考察艺术文本的转义现象,我们才能更加适切地理解和剖析艺术史的叙事与阐释话语,廓清艺术史撰述机制的演变脉络和阐释风格发生变化的深层原因。需要指出,转义对艺术文本的研究包含了解构与重构的思维,体现了研究者在词语的层面解析文本的意图,同时也容易落入主观阐释的陷阱。为了避免这种后果,需要研究者具备较高的语言学和修辞学素养,能够对文本的语言和修辞进行有效分析。此外,撰述者的原始文本是转义研究得以开展的前提,它涉及版本和考证等传统研究方法,反映了转义研究方法的综合性趋势。

注释:

[1]维柯:《新科学》,朱光潜译,北京:商务印书馆,1989年,第200页。

[2]尼采:《古修辞学描述》,屠友祥译,上海:上海人民出版社,2001年,第45-47页。

[3]Ernesto Grassi, Rhetoric as Philosophy: The Humanist Tradition, Pennsylvania University Press, 1980,pp.25-38.

[4]福柯:《词与物:人物科学的考古学》,莫伟民译,上海:上海三联书店,2016年,第122-124页。

[5]Roman Jakobson,"Linguistics and poetics" in Style in Language, ed.Thomas Sebeok (Cambridge: MIT Press,1960), p.350.

[6]此图参阅Naomi B.Sololoff, Metaphor and Metonymy in Agnon’s “A Guest for the Night”, AJS Review, vol.9,No.1(Spring,1984), pp.97-111.

[7]George Lakoff & Mark Johnsen, Metaphors We Live By,The University of Chicago Press, 1980, pp.5-15.

[8]Gérard Genette, FiguresⅡ, Seuil, 1969, pp.21-40.

[9]I.A.Richard, The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press,1965, p.23.

[10]海登·海特:《后现代叙事学》,陈永国等译,北京:中国社会科学出版社,2003年,第3页。

[11]海登·怀特:《元史学:十九世纪欧洲的历史想象》,陈新译,南京:译林出版社,2004年,第389页。

[12]杨贤宗:《古典修辞学对阿尔贝蒂〈论绘画〉的影响》,《文艺研究》2011年第11期,第104-111页。

[13]Girorgio Vasari, The Lives of the Artists, trans.,J.C.Bondanella and Peter Bondanella, Oxford University Press,1991,pp.3-17.

[14]曲卫国:《人文学科的修辞转向和修辞学的批判性转向》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2008年第38卷,第114页。

[15]Donald Preziosi, Rethinking Art History: meditations on a coy science, Yale University Press, 1989,p.157.

[16]诺曼·布列逊:《传统与欲望:从大卫到德拉克洛瓦》,丁宁译,杭州:浙江摄影出版社,2003年,第35-50页。

[17]纳尔逊·古德曼:《艺术的语言》,彭峰译,北京:北京大学出版社,2013年,第55-65页。

[18]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京:北京大学出版社,2012年,第7页。

[19]Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, Yale University Press,1987,pp.1-10.

[20]贡布里希:《木马沉思录——艺术理论文集》,曾四凯等译,南宁:广西美术出版社,2015年,第33页。

[21]大卫·卡里尔:《艺术史写作原理》,吴啸雷译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第1-10页。