“均”“调”距离论

——中西调式建构力度与适应性差异的内在机制研究

2020-01-17蒲亨建

蒲亨建

引 言

关于中西音乐形态的共性与个性关系问题,讨论至今,已经基本达成共识。即中西音乐之间既有共性亦有个性:共性奠基于底层;共性与个性交融于中层;个性凸显于表层。个性的凸显,乃基于底层之共性分化发展而来(1)关于中西音乐形态的三个共性特征的已有阐释,详见笔者的3篇文章:《乐学与律学关系中的一个疑问——以五度相生原理为例》,《中国音乐学》1994年第3期,第132—136页;《音级概念与音结构逻辑的内在联系》,《黄钟》2002年第4期,第66—71页;《中西音乐形态的第三个共性特征》,《音乐探索》2019年第4期,第8—12页。。对于中西音乐分化发展的差异性特征,我们通常认为它们是不同“文化选择”的结果;作出这些不同的“文化选择”,不可避免地受到多方外部因素的影响与制约,这也应该是一个共识。导致这些不同“文化选择”的外部因素是什么?已有较多的讨论。未能继续讨论下去的问题是:音乐形态在面对这些外部因素的影响时,它的应对方式如何?亦即音乐形态自身有无与外部因素相抗衡或相协调的内部转换机制?这是一个更深层的问题。在笔者看来,音乐形态学自然法则面对这些外部因素所采取的多寡强弱的不同应对方式,才是真正严格意义上的“选择”。

一、影响音乐形态的外部因素举要

(一)首先需要界定中西音乐的比较对象

迄今为止,无论从历时性或共时性方面看,中西音乐比较的实际对象差异明显:用作比较的中国音乐主要为中国民间音乐,而西方音乐则主要为古典浪漫时期欧洲的专业音乐。之所以主要以该两者为实际比较对象,原因主要有二:其一,中西音乐交流传播的特点。近代以来,东渐之且为国人所认同之西方音乐主要是其专业音乐部分,而西方之民间音乐则付阙如,我们知之甚少。其二,中西音乐实践现象的特点。中西音乐比较对象的这种选择,实赖这两个品种在各自文化圈的音乐实践中最具代表性。西方专业音乐比西方民间音乐更具代表性和艺术水准,其传播范围与渗透强度不可作同日语;而中国民间音乐则比中国专业音乐更具代表性和艺术水平。中国音乐历来以民间音乐为主流,真正意义上的中国专业音乐,实肇始于近代的西乐东渐,其全盘西化的实质,注定其发展水平上既难与西方专业音乐相媲美,又付出了丢失中国音乐传统特色的沉重代价。因此,从强势文化视角与各自特色着眼,以中国民间音乐与西方专业音乐作比较,就成了基本的选择。从这个角度来看,我们的目光就可以聚焦于“专业音乐”与“民间音乐”的差别。这样,对问题的认识就可以清楚得多。

(二)首先需要重点关注的问题:影响专业音乐与民间音乐的主要外部因素是什么,有多少

笔者认为:相对而言,专业音乐受到外部因素的影响比民间音乐要少得多,也弱得多。

由是观之,西方专业音乐主要走的几乎是一条“纯艺术”的创造之路;而中国民间音乐则更多地走的是一条艺术性与实用性交融混沌之路。

专业音乐与民间音乐的基本区别即在于,前者更多地向纯形式审美体系倾斜,与现实自然拉开了距离。形式美的建构成为音乐家追求的重心,因而更多地脱离了外部因素的制约,人们完全能在不知背景的情况下,从音响形式本身获得审美愉悦。而民间音乐则有所不同:它既葆有其自身的形式美,又与诸外部因素之间有着间接或直接的联系。民间音乐的美多属一种生活化自然化的整体审美体系,其音乐形式与某些所谓“外在的”场景氛围浑然一体、难分难解。例如哭丧歌、薅草歌等,若脱离了特定的葬仪或劳作环境,其音乐将不复存在或不可理解。一些音乐形式则直接是方言俚音的美化如叫卖调、儿歌等。脱离了这些因素,音乐形式可能失真,很难完整体验和理解。

专业音乐相对民间音乐来说,它更多地是一种个人创作的、呈现于“舞台”的艺术或“纯艺术”品种,因此,它在很大程度上脱离了民间音乐那样的生存环境诸因素的影响与制约。

宏观地看,对音乐造成影响的外围文化因素有很多。它们对音乐的影响既有直接的,也有间接的。但毋庸置疑,对音乐影响最大,也最直接的因素的当推语言。特别是对中国音乐来说,语言声调直接影响到旋律的运行方式,由此形成其中国音乐旋律形式上的若干特色。如音乐自身逻辑受到牵制,不得不在一定程度上以顺应语言声调不定性变化的方式来运行。相比之下,西方音乐则因不受语言“声调”的限制,故能更多地循音乐形式运动的自身逻辑而展开。

因此,本文关于对音乐产生影响的外部因素,即聚焦于语言声调这一直接的显性要素。对其他诸如社会、历史、地理、心理等暂时难以实证的间接的隐性因素暂且不论——这对笔者将要分析的音乐形态学内在机制对外部因素的适应性能这个问题来说,便足够了。

认识的盲点在于:我们以往仅仅是看到了一个方面,即中国的语言声调对中国音乐旋律的影响或制约,却没有更进一步思考,中国音乐是被语言声调牵着鼻子走还是具有其主动适应语言声调变化的内在调节机能?无疑,这个问题具有更深层的意义。

如果我们承认,中国音乐虽然受语言声调的影响与制约,但仍然能保持其运动的有机联系的话(当然与西方旋律的联系方式不一样,详后),那么它必定具有某种与语言声调变化相适应的内在机制存在。下面深入分析中西调式构建力度差异的内在机制与运作方式,并对其对外界影响因素的适应性差异作出相应解释。

二、中西调式建构力度差异的内在机制

基于上述观念,在比较与分析中西音体系的特征时, 我们首先需要思考,同一音体系原理本身的内在机制有无不同发展途径选择的内在可能性?以中西音体系的共同原理作为研究的出发点, 循其可能的不同发展线索的有机延伸, 是否可能与两者不同的音乐实践特征相吻合一致?

我们先来看一下作为中西音体系基础的五度链(五度相生原理)本身的内在机制有没有不同应用方式的可能。

首先,作为音体系的基础结构,五度链本身是一个以纯五度音程“一以贯通”得既非常匀称、完美,又非常简单、协调的结构形式。

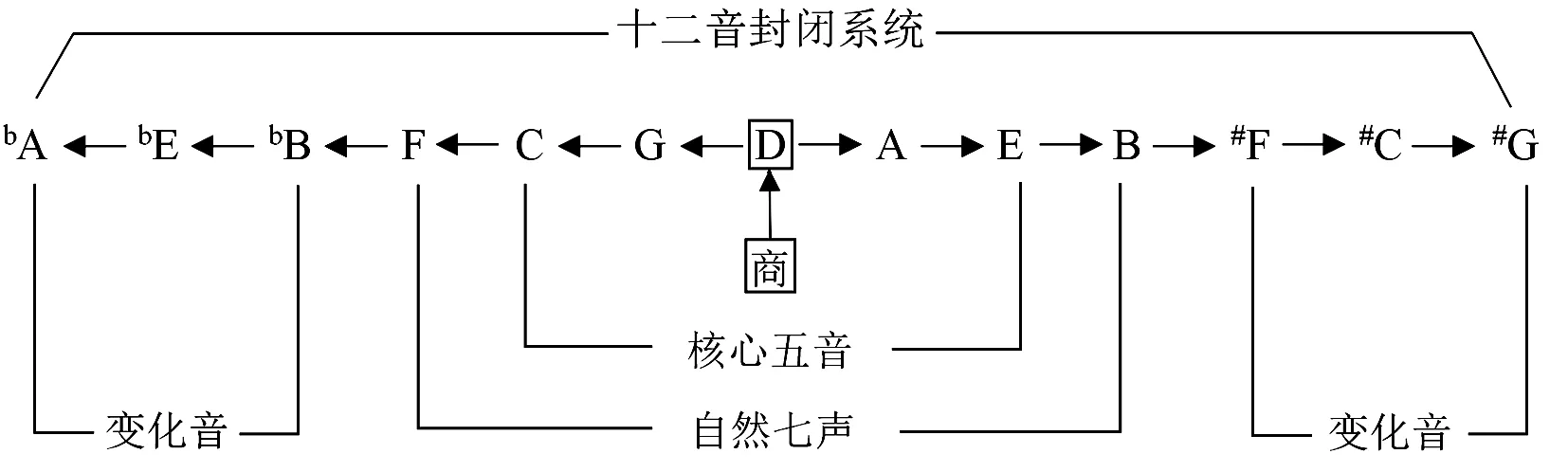

图1

请注意,这个基础结构本身并没有调式结构的显示,它只是一种潜在的“背景结构”。如果将其中的自然七声范围单独显示出来,可以看得更加清楚。

图2

请看,按纯五度链一致延伸的这个背景结构本身的张力不大,它是一个平顺、协调的结构。那么,调式结构是怎么产生的呢?它是在五度链基础上的一种“新的”逻辑结构建构的努力。这种努力就像将这个基础结构链抓住一个点向上类似弓弦的拉伸。拉得越高,张力越大。

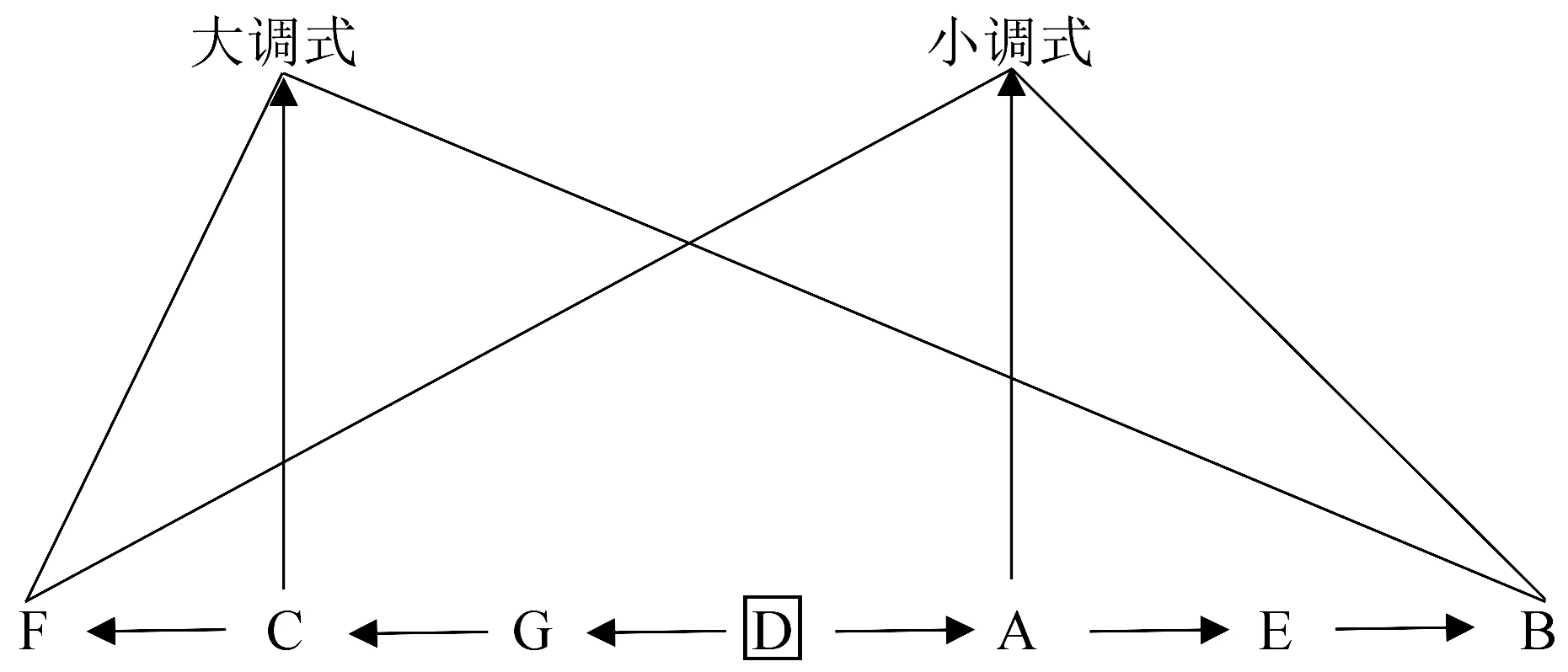

以大小调式为例(见图3):

图3

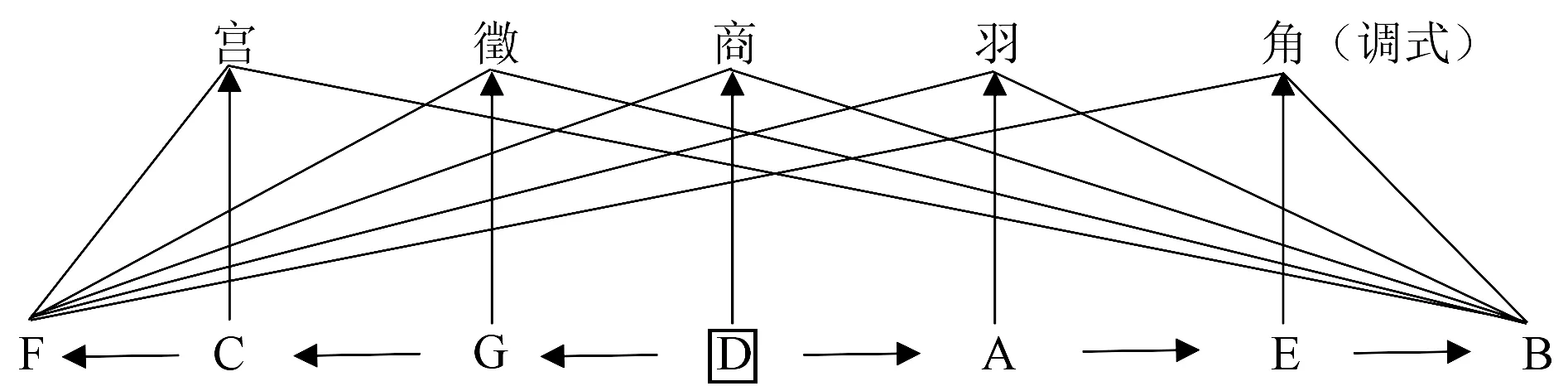

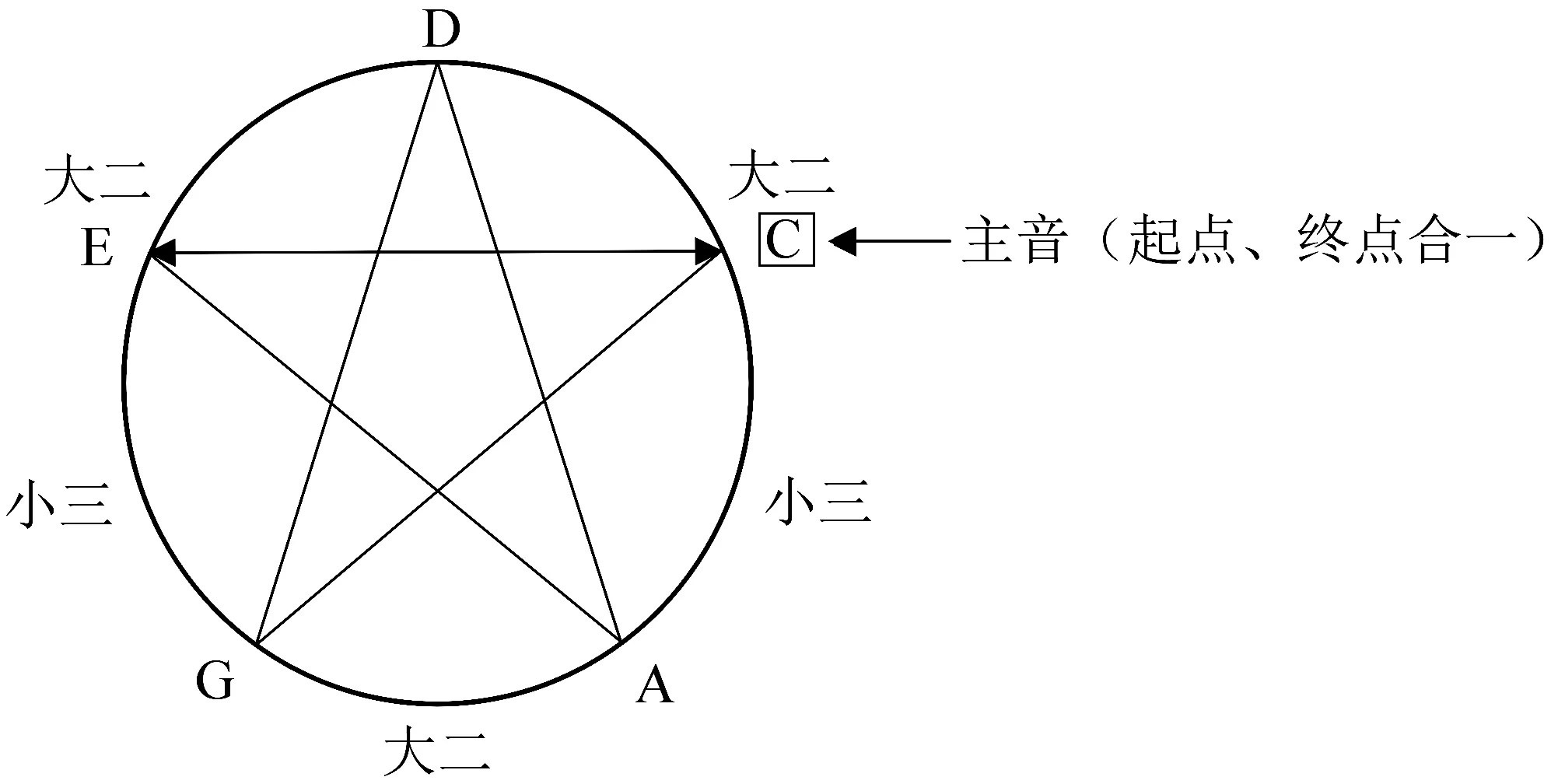

再看中国的五个调式。

图4

注意,中国五个调式的“弓弦”不可能拉得像大小调式那么高,亦即它们的张力没有大小调式强。

为什么会出现这种情况?我们可以将五度链视为一条静止状态下的“弹簧”。设想这个五度链的两头F与B是这个弹簧两端的两个“定点”。当我们只抓住C与A两个点向上拉伸,可以拉伸到图3的高度的话,那么,我们抓住C、G、D、A、E五个点向上拉伸,就只可能拉伸到图4的高度。

根据能量守恒定律所以为“孤立系统的总能量保持不变。它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其他物体,而能量的总量保持不变”(2)参见百度百科“能量守恒定律”词条。可以推知:大小两个调式所蕴含的能量,等于宫、商、角、徵、羽五个调式所蕴含的能量的总和。运用几何学的解释,即大小调式两个三角形的总面积与五声调式五个三角形的总面积相等。

从这样的理解来看,大小调式各自的张力要明显大于宫、商、角、徵、羽调式各自的张力。

5÷2=2.5。即抽象的结论:大小调式的各自张力所蕴含的能量,等于宫、商、角、徵、羽每个调式的2.5 倍。

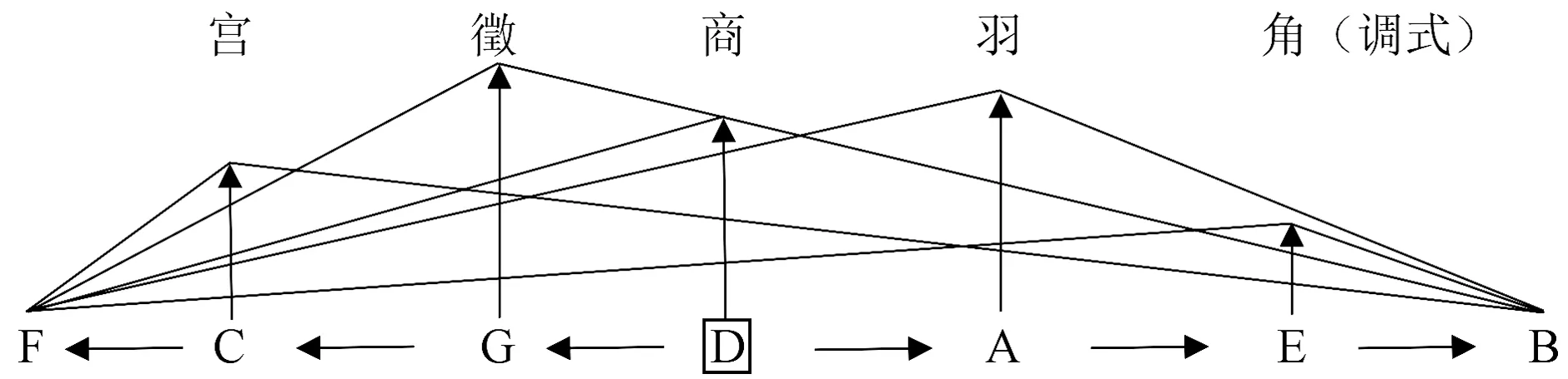

当然,我国五个调式的能量分配并非一致。如在实际运用中,角调式的能量最弱,徵、羽、宫调式的能量较强。因此,若作具体的分析,大小调式各自的能量相对角调式来说,要明显大于2.5倍;相对宫调式来说,要略大于2.5倍;相对于徵、羽调式来说,要明显小于2.5倍;相对于商调式来说,要略小于2.5倍,呈阳盛阴衰的波浪型延伸态势。(3)参见蒲亨建《商音中心理论的解释空间》(《音乐艺术》2019年第3期)一文关于中国调式能量分布的具体解释。五个调式能量的实际分配见图5。

图5

现在我们来看一下,中西调式选择不同发展方向的各自内在逻辑依据是什么?

由前述可知,就“均”“调”关系而言, 调式的建立,就是在“均”的统一结构基础上,寻求新的中心,建立新的逻辑结构的“努力”。这就是说,调式的发生与发展过程,虽然受到其母体“均”的制约,但实际上已产生了对“均”结构的离心力。正是由于这种牵制与反牵制的相互作用, 形成了“均”“调”之间距离伸缩的弹性机制。

具言之,如果调式主音中心地位越强、调式逻辑结构的张力就越大, 便意味着“均”对“调”的控制力越弱, “均”“调”之间的距离便相应拉大;反之,如果调式主音中心地位越弱,调式逻辑结构的张力就越小,则意味着“均”对“调”的控制力越强,“均”“调” 之间的距离便自然缩小。可以说,“均”“调”之间距离的远近程度, 实际上就表现为建立调式逻辑结构的力度或强度的大小。因此,在“均”“调”关系上,我们应取动态的认识方法加以审视。

三、中西调式建构力度差异的运作方式

这样一来,调式的建构很可能出现两种不同的运作方式。

一种是“均”“调”关系的近距离处理方法,具体表现为:

(一)调式运用的粘合、互渗关系

我们知道,五度链“均”结构是一个环环相扣的有机统一体。从其核心五音范畴观察, 如果让其中每一个音都有成为主音的可能而建立多调式体系, 那么随着调式的增多,就会形成各调式音级间主从互易的多重转换机制, 各调式间相互牵制、相互渗透的横向联系便会相应加强。这样,就会自然导致各调式独立性的减弱与调式特征的淡化。

调式个体特征的弱化与整体粘聚性的增强, 正是与其“均”的链式结构基础相适应、相贴近的表现形式, 呈现出对“均”结构很大程度的依附性。因此, 其调式的建构更多地具有原始、随机的自然性质。

(二)音级关系的“均”式主导特征

在“均”“调”近距离处理的综合调式体系中, 对其音关系的把握固然不能脱离各调式的特定结构逻辑, 但同时也要从决定其调式整体格局的“均”基础结构的内在规定性中去加以认识。

由于“均”结构观念与“调”结构观念并非等同, 这就需要对两者的结构形式及其关系特征作相应的区分。在“均”的链式延伸结构关系中, 纯五度音程实际上是作为一种具有贯通性的联系因素出现的。在这里, 与其将其视为强有力的功能性音程,倒不如认为它具有亲和、柔顺的性质。另外, 在调式逻辑中极富倾向性的半音音程, 在“均”结构中却处于疏远状态, 相距达五个五度级。因此, 从“均”的结构机理上分析,半音是难以得到重用的。

以上“调式运用的粘合、互渗关系”与“音级关系的均式主导特征”所指,正是中国音乐中调式运用与音级联系方式的基本情况。请看:

第一,中国宫、商、角、微、羽调式的综合运用, 即属于与其“均”基础结构紧密呼应的多调式体系, 并相应地呈现出调式特征弱化与各调式间相互渗透, 交替自如的整体胶着格局。

第二,在音级联系方式上,中国音乐中调式逻辑结构固然发挥作用,但由于其“均”“调”距离的贴近,其调式逻辑功能被大大削弱,“均”基础结构的链式音关系特征则显示出其相应的作用。如在中国音乐中, 纯四、纯五度音程的功能支持作用通常并不明显,半音进行也往往受到忌讳, 即使出现, 也并不具有导音式的强烈倾向性。

而在西方, 至17世纪基本形成的大小调音阶体系, 即由基于五度相出原理的中世纪多调式体系逐渐归并而成, 并最终确立了主音体音乐的地位。这种由多调式向大小调式体系的演进过程, 实质上就是“均”“调”距离逐渐拉大、调式发展走向成熟的过程。这样, 调式的独立性、调式主音中心地位及调式逻辑结构便大大强化了。具体表现为:

1.调式运用的分化、对峙关系

大小调体系的建构, 虽然在音结构材料上仍与五度相生“均”基础遥相呼应, 但在调式的选择上却力避“均”的链式连锁关系的控制。其运作方式是:尽可能割裂调式间的联系环节,强化调式的独立性与封闭性, 充分显示调式自身的逻辑结构功能(见图6)。

图6

如图6所示,大小调式之间的过渡, 联系环节已被阻隔,且偏离了五度链中心的控制,因而其调式的独立性得以鲜明地凸现。这样, 就势必导致大小调式的独立、分化发展态势, 调式逻辑结构及其主音中心地位更加强化与巩固。这样一来, 调式远离了受“均” 一体化控制的自然、混沌状态, 显得更加鲜明与富有力度。

2.音级关系的“调”式主导特征

由于调式的独立发展与自身逻辑结构的强化,音级关系的重心便更多地向调式逻辑倾斜。这样, 调式主音的中心地位及其上下纯五度音的结构功能意义便得以充分显示, 半音关系也相应地体现出尖锐的倾向性。

(三)调式结构的逻辑特征

对调式结构的逻辑特征,有必要作出以下重新表述。

关于调式结构观念的表述,长期以来是采用通俗形象的“阶梯式”表述方法。如八度框架中(由宫音至宫音或主音至主音)按照音高次序排列而成的音列。大调音阶的结构关系为“两全一半三全一半(音)”,其排列次序为:

C D E F G A B C

通俗、形象、易解是该音阶描述法的一大特点,也是其为音乐界所普遍接受的重要原因。然而,在对音阶结构本质及其内在关系的认识层次上,该描述法就暴露出明显的弱点。

1.不能体现八度音程框架的本质特征

我们知道, 各种音阶尽管其内部音程关系不拘一格, 但八度音程框架是它们共通的典型特征。其原因在于, 处于八度关系的两音, 虽然具体高度不同, 却具有本质的同一性。(4)参见蒲亨建《十二平均律是非自然律制吗?》(《中国音乐学》1993 年第2期)中的相关论述。它使得音阶结构呈现出一种起点与终点相“重合”的封闭性完型结构体;而其他音程关系却不具有这种同一性特质, 因此很难,甚至不能作为音阶的框架音程, 因为它们不能保证结构的整体性, 封闭性与“回到出发点的可能性”(5)[瑞士]皮亚杰:《结构主义》,北京:商务印书馆,1984年,第40页。。由此可以领悟, 八度音程之所以几无例外地作为音阶的框架音程,主要取决其“同一性”的本质特征而不是其外在的具体音高差异关系。从这个着眼点审视,前述的阶梯式音阶描述法只是逐级地显示了诸音程的外部音高关系, 而未能体现八度音程与其他音程的本质差异, 其认识是片面而肤浅的。

2.不能体现音阶结构的全方位对应关系

阶梯式音阶描述法只是逐级地呈现出各音级的毗邻关系(如前述“二全一半三全一半”), 其视角显得单一狭隘。作为一个起点即终点的封闭性结构整体, 音阶结构内涵显然不止于此, 音阶结构观念应该重视其整体对应关系。

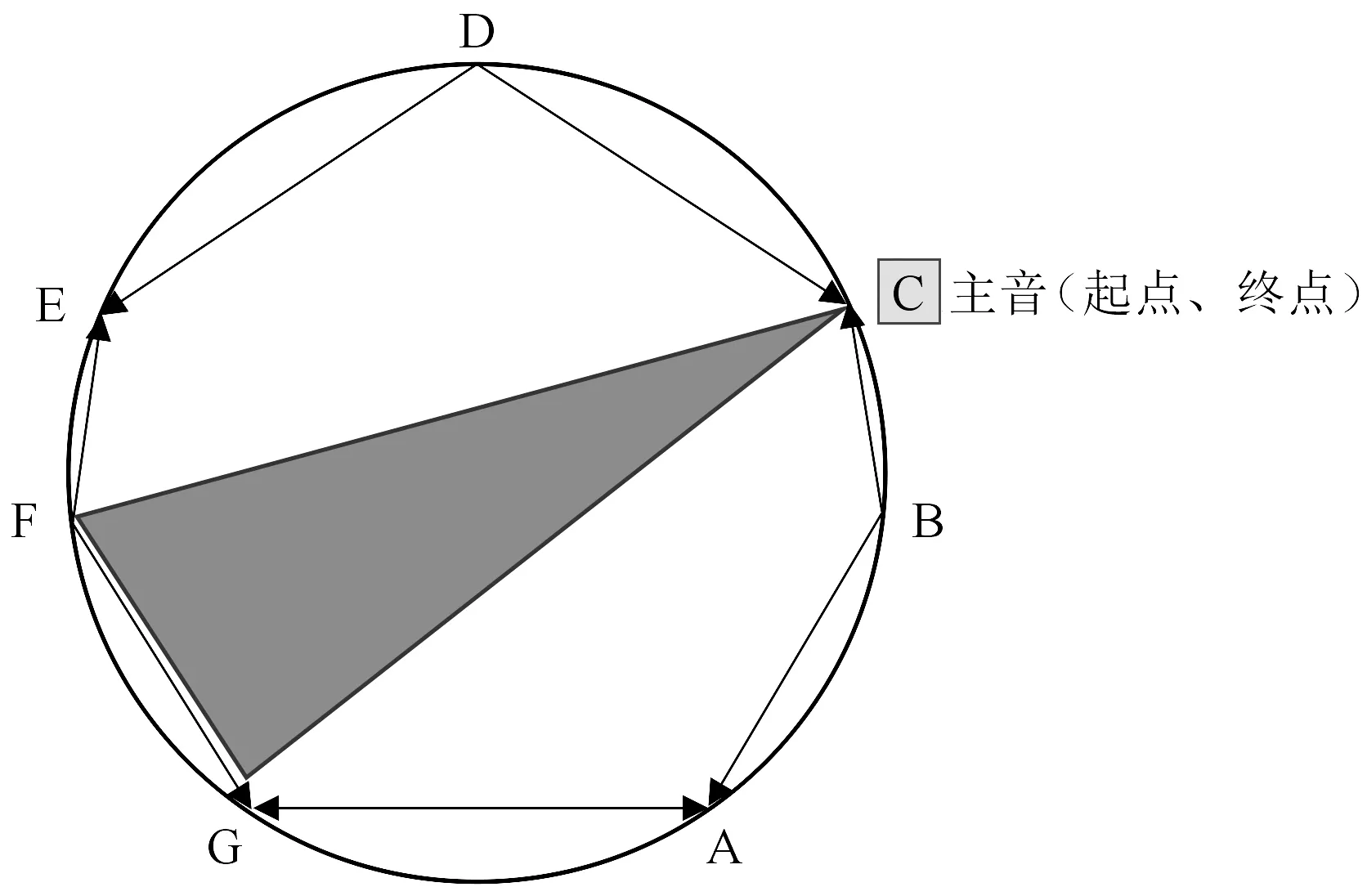

基于上述认识, 我认为, 音阶结构之本质特征应以一个环形结构图示来表述。图7以自然五声音阶为例, 设C为音阶框架音。

图7

从该环形结构图式中, 我们可以观察到音阶诸音级的整体对应关系:1.在显示诸音级毗邻关系的外圈结构上,呈现出以商音D为中心的平衡对称状;2. C—E以唯一的大三度对峙关系起音阶结构定位作用;3.其他音程对应关系均呈统一的纯四(五)度平衡对峙状,显示出纯四(五)度音程对音阶内部结构的凝聚力。

环形结构图式表明, 自然五声音阶是一个有机统一、平衡对称的完形结构体系,这正是自然五声音阶得以普遍应用,具有显著地位的内在原因。而自然五声音阶的这种内在结构关系与本质, 显然是阶梯式音阶结构观念所无法体现的。

音阶的环形结构观念不仅能体现八度音程框架的封闭性质,还指示出诸调式音阶的特殊性能:以D为主音的商调式为中性色彩,而D正处于环形结构的中介点, 并形成平衡对称稳定关系;羽调式则以A为起点,按顺、逆时针方向分别与E、D 构成纯四度对称性音程;徵调式以G为起点按顺、逆时针方向亦分别与D、C 构成纯四度对称性音程。故两调式均具有调式巩固性, 但两者纯四度中的小三度、大二度排列顺序正好相反, 因而调式色彩成对比关系;而以E与C为起点的角调式与宫调式, 照上述逻辑推演, 不仅调式色彩正相反, 由于其结构平衡度较差, 调式巩固程度也相应弱化(6)虽然宫调式的下属音与角调式的属音都是偏音,但从音级和声观念来看,以角调式属音Si建立的三和弦是一个减三和弦,不具有属和弦功能;而以宫调式下属音Fa 建立的三和弦是一个大三和弦,具有下属功能作用。同理,角调式主和弦的第五音Si是一个不稳定音级,其主音本身的稳定性便有所削弱;而宫调式主和弦的三个音均为稳定音级,其主音本身便具有稳定性。因此宫调式比角调式的巩固程度要高。参见蒲亨建《调式音级“隐形结构”论》,待刊。。

综上所述, 环形结构音阶观念不仅能够将诸调式纳入一个统一的结构整体中加以观照,其内在逻辑内涵也体现出诸调式的实际特征。

基于上述认识, 我们来看看七声音阶(以自然大调音阶为例,见图8)。

图8

这样看来,在该环形结构图中,诸音级之间的“倾向性”便呈现出不同于五度链对称结构的另一种新的逻辑对称结构(如图8中对称性箭头所示)。

四、中西调式建构力度差异的适应性能

在大小调体系音乐中,其音高平直,调式逻辑清晰而明确。如上下行音阶的惯性流动、环环相扣的音型模进、分解和弦式的联锁组合、具有尖锐倾向性的半音进行等。在这种刚性而富于张力的调式逻辑关系中,很难有玩“小花招”的自由空间。故大小调体系音乐的演奏与演唱的所谓“二度创作空间”极小,曲谱的原貌必须受到极大的尊重。仅举一例,如莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》第三乐章主题。

谱例1 莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》第三乐章主题

该曲第一个音型与第二个音型是模进关系,第二个音型显然受到第一个音型的严格控制,两者之间的传动联系不可轻易变动;后面连续三拍的十六分音符也是三个模进音型,这种严密的逻辑关系也不容破坏,如此等等。

那么中国调式又具有什么样的特征呢?

1.由于调式主音控制力的弱化,其所控制的调式逻辑也相应弱化,使得诸调式之间处于转换轻便的相互渗透状态,因而音级的联系方式与功能关系也处于可随时转移的状态。相对具有较大紧张度、更加强势的大小调式逻辑来看,它更柔和、轻软,具有较大“缓冲”性,因而对外部因素的变化要求具有较大的适应性。

2.由于调式主音控制力的弱化,调式逻辑指向相对模糊,因此旋律在运行中就不能不随时寻找一个个小中心,形成一个个环环相扣的旋律线,以维系旋律内部的有机联系。这种可大可小的环绕进行方式,对外部因素的变化要求也具有一定的适应性。

3.由于调式逻辑指向性的弱化,还必然导致诸音级稳定性的减弱,不可避免地导致诸音级的“晃动”。这就是我国音乐极富特色的大量“润腔”赖以产生的重要原因。这种润腔手法所具有的柔软性,也在微观层面上适应了外部因素的变化要求。

图9 中西调式建构方式的不同特征

调式结构张力的增强,表现为调式功能逻辑的强化。它相应形成一种音乐运行逻辑的“刚性”特征,诸音级主从关系分明,不容僭越。这种服从调式逻辑的音级主从关系很难被打破。

可以认为,大小调体系音乐,在很大程度上是一种追求“纯艺术”表现的形式构建,因此很难与外在因素的影响达成退让与妥协。

再看图9下方中国的五个调式。中国五个调式的构建,乃以五度链中心为中心呈平衡对称关系环抱成团。这种平衡对称的调式体系构建方式本身,就显示出五度链中心的整体控制作用的存在。因此,诸调式各自的构建力度便受到很大程度的制约。它们很难像大小调体系那样通过与五度链背景结构距离的拉开来强化新的调式结构的张力,而不能不采取与五度链结构的近距离贴近方式来建立调式结构。这种调式结构张力的减弱,表现为调式功能逻辑的弱化。它相应形成一种旋律运行逻辑的“柔性”特征,诸音级主从关系并非牢不可破,在一定程度上可以轻便互换而形成调式交替;旋律发展也因此可能出现某些随机性的走向。因此,它就具有了与语言声调变化等外部影响因素相协调、相适应的更大可能性。

一般来说,中国调式逻辑的柔性特征对语言声调的适应性表现为三个层面:

(一)调式逻辑的大结构变化层面

当旋律运行受到语言的“干扰”需要变动时,由于调式逻辑的弱化,可以通过调式交替的手法自然改变旋律运行的逻辑指向,从而顺应语言声调的变化要求。这样的“依字行腔”,并不以破坏旋律运行的有机性为代价。比如我国旋律大至乐段,小至乐句甚至乐逗结音的随机性选择等。这种旋律运行方向的一定程度的可变性,便是与调式逻辑弱化、调式特征模糊特征相应的对外部影响因素的适应性能。它是一种因贴近五度链背景结构而弱化了调式结构张力的旋律运行方式。与西方大小调旋律相比,它显得更柔和、绵软,具有更大的“缓冲”性,却又不失其内在的有机性。这便是在调式逻辑结构层面上与语言声调变化指向的适应性能。

(二)旋律运动的中结构变化层面

在我国音乐中,富于逻辑的音阶式、分解和弦式、模进式、半音倾向式进行并不多见,而更多地呈现出环绕一个个小中心的缠绕式旋法。这种旋法,也是跟调式逻辑弱化相关的旋律进行方式。由于调式逻辑指向不明(即调式逻辑弱化),因此,旋律的走向便会在一定程度上出现“犹豫不决”的现象,即寻找一个个小中心的旋法(这是所谓我国音乐“韵味”产生的重要表现形式)。它不仅能维系局部旋律的有机联系,也能够在这种变化流动中逐渐摸索到某个逻辑中心。这种环绕一个个小中心的可变式旋法,具有在旋法层面上与语言声调的变化指向的重要适应机能。仅举一例,江苏民歌《月儿弯弯照九州》。

谱例2 江苏民歌《月儿弯弯照九州》(片段)

第1小节是分别以Do与Re为小中心的环绕音型;第2小节后两拍,第3小节后两拍,第4小节后两拍是以Do为小中心的环绕音型;第5小节后两拍是以Re为小中心的环绕音型;如此等等。

(三)单音波动的小结构变化层面

所谓小结构变化层面,即指旋律运行“随机”状态下的“润腔”表现特征。我们已经知道,相对西方音乐而言,由于中国旋律运行在逻辑指向性上的弱化或模糊化,结音也在一定程度上呈随机性的表现特征。那么再往上走,从旋律运行延及更表层的话,这些单音会以什么样的姿态出现?在我看来,由于背景中心的牵制所导致的调式主音地位的弱化,各个音级便很可能不会十分听从主音的“管教”,即这些单音不时会出现音高游移。这种单音音高游移,就是由基础结构推及旋律运行再延及单音表现的由底层到中层再到表层的连续性逻辑线索延伸而成。这些音级不像西方音乐的音级那么平直稳定,它的运行也没有西方音乐的音级关系之间那么“直接”“通畅”。它玩出了一些小花样儿,这些小花样儿就是所谓“润腔”。“润腔”的这种微型音高变化特征,不仅与语言声调的细微变化相适应,也是我国音乐微妙韵味赖以产生的另一表现形式。(7)参见蒲亨建《音腔揭秘》(《中国音乐学》2018年第1期)第三节“‘音腔’之秘隐藏在何处?”

结 论

回到开始的问题:为什么中国的调式构建会选择与西方大小调体系的不同选择或发展道路?毋庸置疑,之所以西方音乐走的是一条追求所谓“纯艺术”形式构建的大小调体系之路,乃因它作为专业音乐,很少受到其他外在文化因素的影响与制约;而中国音乐,由于其民间音乐的特质,它生成、生存、生长于民间的土壤根基,打它一开始,就受到了来自方方面面的其他外部因素特别是语言声调的影响与制约。因此,它自然会采取与西方专业音乐不同的发展道路。

笔者进一步关心的问题是,中国音乐在面对这些外部文化因素的影响与制约时,它是否仍然能维系其自身内在机理不被破坏?对这些外部因素,它是主动适应还是被动屈从?就语言对音乐的影响而言,长期以来,我们大多只看到了“依字行腔”中字对腔的制约,却没有进一步思考腔对字的周旋法则。所谓“先正后倒”“先倒后正”说,实际上只是一种关于行腔细节的人为处理手法,并没有深入到音乐的内在构成机制中去解释它对外部因素的适应机能。实质上,五度相生原理作为一种音乐构成的基础性原理,它理应具有一种强大的解释功能。这种解释功能,不仅仅局限中外音乐材料的运用范围,也应该可以延伸到对音乐形态的有机构建方式上来。然而长期以来,我们对它的这种解释功能尚未关注。在笔者看来,五度相生原理之基础结构并非一块僵化的模板,其“静态”内涵理应有所拓展,进而延伸出某些不同的“动态”应用法则;这些不同的应用法则,实际上表现为基础结构向中层结构乃至表层结构的不同延伸方式与不同延伸力度。这些不同,实基于五度相生原理之内在机制的分化延伸。这种分化延伸的内在逻辑性与有机性,并非仅仅屈从于“外部因素”的制约,更不会轻易地被后者所割裂。

五度链基础结构所蕴含的内在弹性机制,是中西调式构建的不同选择方向的内在机理。我国民族音乐的调式构成及其旋律表现特征的形成,固然受到包括语言在内的多方外在因素的影响与制约,但我们对中西音乐的不同特征的理解显然不能仅限于这些外在表象的解读。透察与揭示中西音乐的调式运作方式的内在结构基础,才是我们在更深层面上理解中西音乐表现差异的音本体内在依据。在五度链弹性机制伸缩的可能范围内,调式建构力度的大小和它们与五度链基础结构距离的远近正相关,并由此体现出中西调式选择中的各自不同的发展方向。

最后需要说明的是,中国调式建构之柔性机制的适应性能,并非仅仅对语言声调变化这一项外部影响因素有效,而是具有更为广泛的适应范围。本文只是以语言声调变化这个显性要素为例对这种适应性能作出“个案”解释而已。因此,前述“本文关于对音乐产生影响的外部因素,即聚焦于语言声调这一直接的显性要素。对其他诸如社会、历史、地理、心理等暂时难以实证的间接的隐性因素暂且不论”所言,即此含义。