斯特拉文斯基《春之祭》创作思维与毕加索“分析立体主义”绘画之联系

2020-01-17刘健

刘 健

二幕芭蕾舞剧《春之祭》(TheRiteofSpring)由伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky,1882—1971)作曲,罗耶里奇编剧,尼任斯基编舞。1913年在巴黎首演,引起轰动。该剧1921年起以音乐会形式演出,成为西方音乐会的保留曲目。

《春之祭》在节奏、织体、配器等多方面都有所创新,为当时的听众打开了一个新的音响世界,被喻为“二十世纪音乐的开山之作”。对该作品从创作技术或音乐史学角度的专题研究已不胜枚举。一个艺术作品在技术与理念方面的突破,往往源自于作曲家创作思维的改变。在艺术百花齐放、流派层出不穷的时代,不同艺术种类之间的思维方式的互相借鉴或形式的互渗,是创作突破的重要诱因。笔者以为,该作品之所以能在历史的转折点上立下不朽丰碑,在于作曲家的创作汲取了当时的舞蹈、美术等其他艺术的思维方式,并形成新的独特的音乐形态。作为舞剧配乐,舞蹈对音乐的影响是直接的;而美术的影响是间接但又不容忽视的。《春之祭》如何受到现代美术“分析立体主义”的影响,尤其是在斯特拉文斯基未直接认识巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881—1973)(1)巴勃罗·毕加索,西班牙画家、雕塑家,立体派的创始人,西方现代派绘画的主要代表。一生经历20世纪多个艺术流派,风格几经变化,包括蓝色时期(1901—1904)、粉红时期(1904—1906)、立体主义时期(1907—1914)、新古典主义时期(1917—1924)以及超现实主义时期(1925—1932)等。之前,二人的艺术创作如何“同构”,并促使二人之后走向志同道合,这些都是本文的兴趣点所在。

首先简介两位艺术家的相近之处。

斯特拉文斯基与毕加索为20世纪西方现代艺术的两位领军人物。他们都出生在19世纪之末,跨越1900的“奇迹之年”,并在20世纪前20年西方现代艺术“蓓蕾绽放”之时,于各自的艺术领域(现代音乐与现代美术)立下了自文艺复兴以来又一瞩目的历史丰碑,为西方现代艺术的发展奠定了台阶。更可贵的是,无论是两次世界大战的生活辗转抑或是20世纪多个艺术流派的风格洗礼,始终改变不了斯特拉文斯基和毕加索对创作的执着,造就“不倦的探索者”神话。

斯特拉文斯基和毕加索一生的创作风格几经变化,这种在不断自我否定经历中的发展是人们常将二人相提并论的又一原因。但他们的平行不仅仅于此。在这个不同艺术形式重新综合的20世纪(2)艺术形态学的历史考察观点为“艺术经历着一个由混合——分化——综合相反相成、辩证统一的发展过程”(参见陈育德:《灵心妙悟——艺术通感论》,合肥:安徽教育出版社,2005年,第58页)。有学者认为原始艺术和古希腊艺术为西方艺术的“混合期”,中世纪以后至19世纪浪漫主义中期为“分化期”,而19世纪末开始至20世纪则是不同艺术的重新“综合期”。瓦格纳的“整体艺术”已经体现出不同艺术的综合倾向,而音乐和美术的平行发展则是20世纪艺术综合的最重要的线索之一,如德彪西和印象派、勋伯格与康定斯基等。,斯氏与毕加索不约而同地选择了“形式—结构”作为一生的艺术探索道路,与勋伯格和康定斯基的“表现主义”的探索道路并行(3)就现代美术而言,“主要有两条互相对立的脉络:一条是从塞尚开始的形式——结构倾向,其观念是本体论,经过立体主义的发展到蒙德里安为代表的几何抽象而至其极;另一条线索是凡·高所开创的主观——表现倾向,此倾向上承浪漫主义,下接马蒂斯为代表的野兽派和德国表现主义”(参见王林主编:《现代美术历程100问》,成都:四川美术出版社,2000年,第66页)。而对比20世纪上半叶的现代主义音乐历程,斯特拉文斯基的音响场景与勋伯格的表现主义风格仿佛也体现着“客观”和“主观”两条鲜明的道路,并与现代美术相平行。,成为20世纪现代艺术发展的核心脉络之一,这才是二人气质相近的更为深层的原因。

在“形式—结构”的探索道路中,新古典主义的携手共进使得二人的平行轨迹更加显而易见。如同对“勋伯格—康定斯基”的研究那样,理论家们从斯氏和毕加索的生平轶事、技术风格、艺术理念等角度求得了二者平行的各种阐释。然而,斯氏与毕加索在1917年一见如故和在不久后志同道合地扭转风格,并不是偶然和仅仅作为当时艺术环境的一个共同结果。1914年作为现代音乐“开山之作”的《春之祭》早已奠定斯特拉文斯基的艺术创作思维;1907年的《亚威农少女》以及1908—1914年与勃拉克(4)布拉克(George Braque,1882—1963),法国著名画家。自小学习绘画,1900年到巴黎,从学习印象主义起步,1906年开始转向野兽主义,1907年“塞尚绘画回顾展”以后从野兽派中脱离,随后与毕加索一起探索立体主义,1910年起二人结成“登山绳”的亲密伙伴关系。一起创立的立体派已经开始了毕加索一生“形的解放”的探索道路。即二人的平行早在他们携手走进新古典主义之前已经开始。

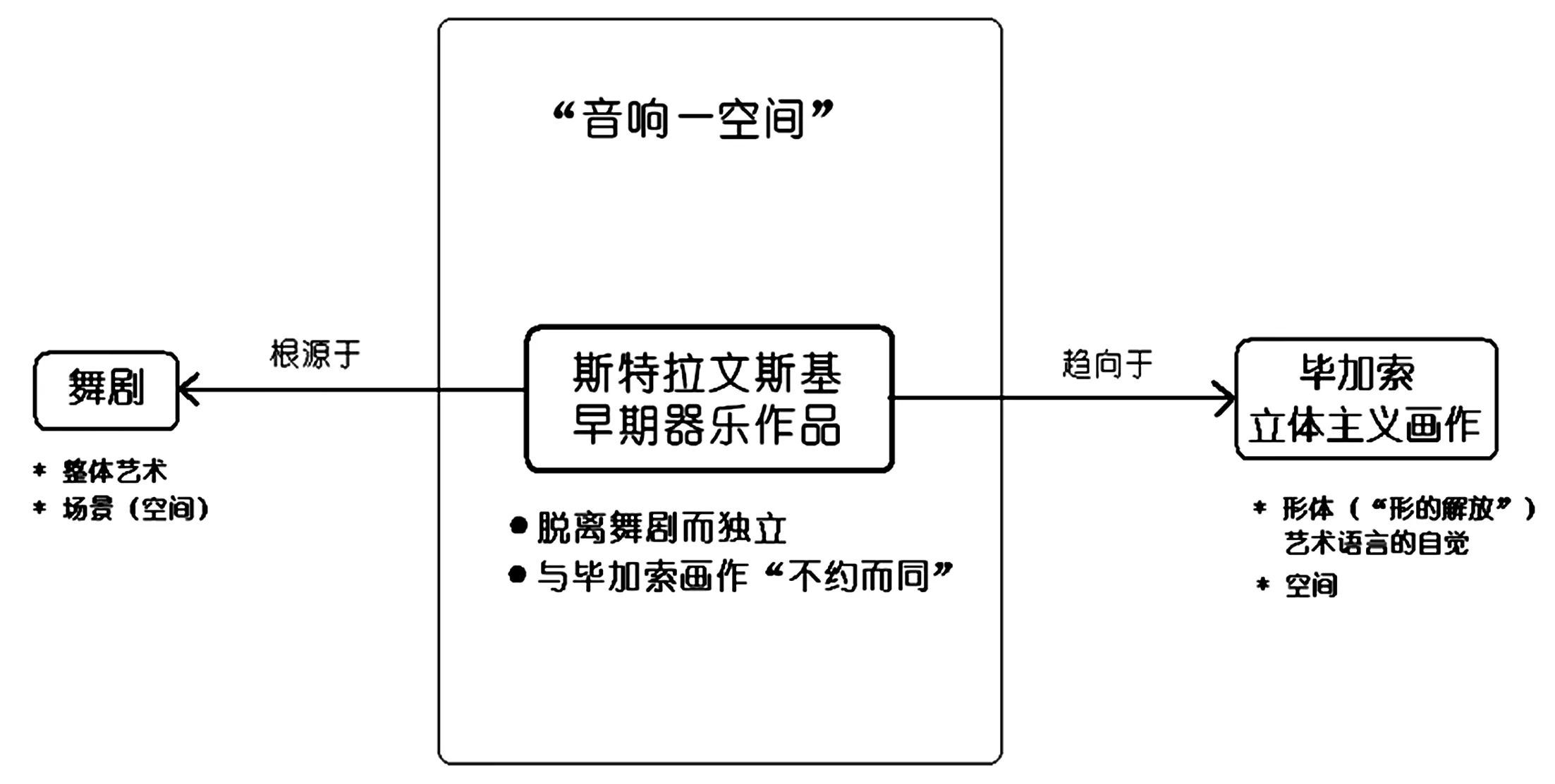

图1斯特拉文斯基早期作品与当时的舞蹈、美术的关联

笔者认为,斯氏的早期最重要代表作《春之祭》与毕加索“分析立体主义时期”(1907—1912)(5)一般把立体主义的发展大致划分为“塞尚式阶段”(1907—1909)、“分析阶段”(1910—1912)和“综合阶段”(1913—1914),另一种方法划分为两个阶段:“分析立体主义”(1907—1912)与“综合立体主义”(1912—1914)。本文的论述以后一种分析法为准,取“分析立体主义”时期(1907—1912)为论述对象。在这一时期中,毕加索的作品以“形的分析和再造”为凸出的创作思维,画面具有色彩黯淡、形象几何化甚至雕塑化等特征。的创作有着隐伏的平行关系。这种隐伏平行体现为一种创作思维方式的相通,是艺术家生平及其所处环境的“巧合”的结果,亦作为二人后来共同转向新古典主义的可能性条件之一。故本文的论述思路为:立足于作品分析,研究《春之祭》选择的静态素材、在时间中的动态展衍技术,以及相关创作理念背后所折射出来的思维方式;而后与毕加索分析立体主义画作的创作思维相对比,从而探讨这部“不朽之作”多方面突破的缘由所在。下文将从素材、技法、理念三部分试述之。

一、《春之祭》的艺术素材

音乐作为一门诉之于听觉的艺术,以音响作为形式媒介。但随着西方音乐历史的发展,音响的概念也随之变化。笔者认为“音响”一词有如下三种层次的不同划分:第一,“音响”与“声音”之分:“音响”作为音乐艺术作品的形式媒介,与用于音乐艺术作品以外描述的“声音”相对。但在特定情况下二者界限可能变得模糊。第二,音响的广义与狭义之分:“广义的音响”泛指不同历史时期的音乐作品的媒介,包括乐音和噪音;“狭义的音响”主要指乐音及其以各种关系组合的结果。第三,对狭义音响不同听觉印象侧重的划分:旋律与和声,凸现音高元素的狭义音响;“音响”,凸现织体、音色、力度等或其综合结果的狭义音响(6)即彭志敏先生在《音乐分析基础教程》第九章“音响分析”对音响所作的定义,参见彭志敏:《音乐分析基础教程》,北京:人民音乐出版社,1997年,第277页。;“音响空间”是“音响”的高级形式,给人以空间联想的听觉印象。(7)本文论及的“音响空间”以狭义的音响为基础,是给人以空间联想的抽象思维空间,在研究讨论中主要涉及作曲技术理论,与音乐声学谈论的具体物理音响空间,以及哲学、美学、心理学形而上的空间相区别。有关“音响空间”的论述请见后文。

其中,对狭义音响几种不同听觉印象的侧重在一定程度上体现了西方音乐技术在不同时期的发展,即古典主义、浪漫时期作品中,音乐主要依赖旋律主题与功能和声发展,其音响主要以音高逻辑凸显;浪漫主义中晚期作品里,织体、音色、节奏、力度等元素被强化,逐步成为音乐发展的重要元素(8)保罗·亨利·朗指出柏辽兹的《幻想交响曲》等“器乐的戏剧”已经出现了“音响,为音响而音响的音响;产生乐思的音响”。参见保罗·亨利·朗:《西方文明中的音乐》,贵阳:贵州人民出版社,2001年,第531页。;20世纪初,音响走向“自觉”(独立呈示,甚至主导音乐发展),并产生了其高级的形式——“音响空间”。“音响空间”的多样化甚至成为了不同艺术风格的重要标签(9)笔者认为,20世纪初出现的印象主义、新民族主义、表现主义,以及点描派等多元音乐风格的局面,应归因于音响建构技术的发展。。

《春之祭》创作于1911—1913年,处于20世纪前20年音乐风格多元并置之时,亦即狭义音响发展的鼎盛期。笔者以为,虽然该作品仍保留了清晰可辨的旋律主题以及动机变形等展衍音乐的手法,但“音响”和“音响空间”的独立呈示,甚至主导音乐发展,使该作品与其之前的音乐作品明显区别开来。笔者以为,《春之祭》最重要的素材是独立的“音响”,而音高组织是构筑“音响”的“原材料”,“音响空间”是不同“音响”复合的高级形式。即正是由于“音响”这一作为音乐艺术本体语言的独立与独特性,使《春之祭》真正获得20世纪现代音乐的标签,并与毕加索的分析立体主义画作不谋而合。

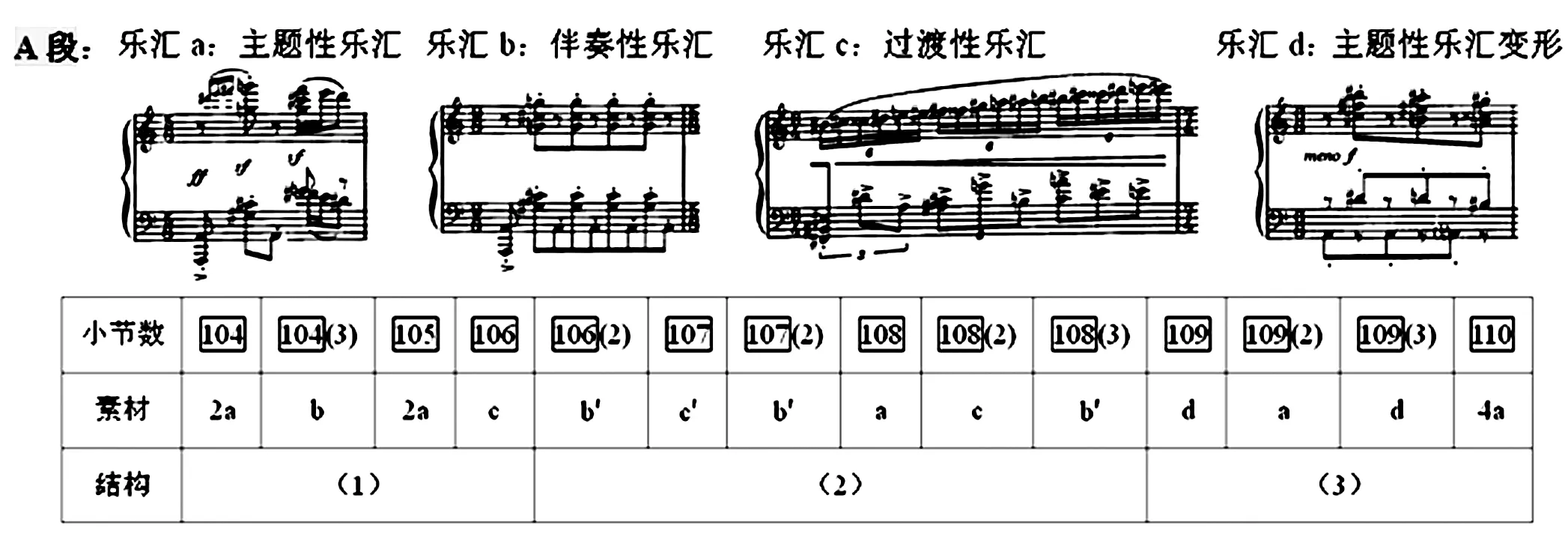

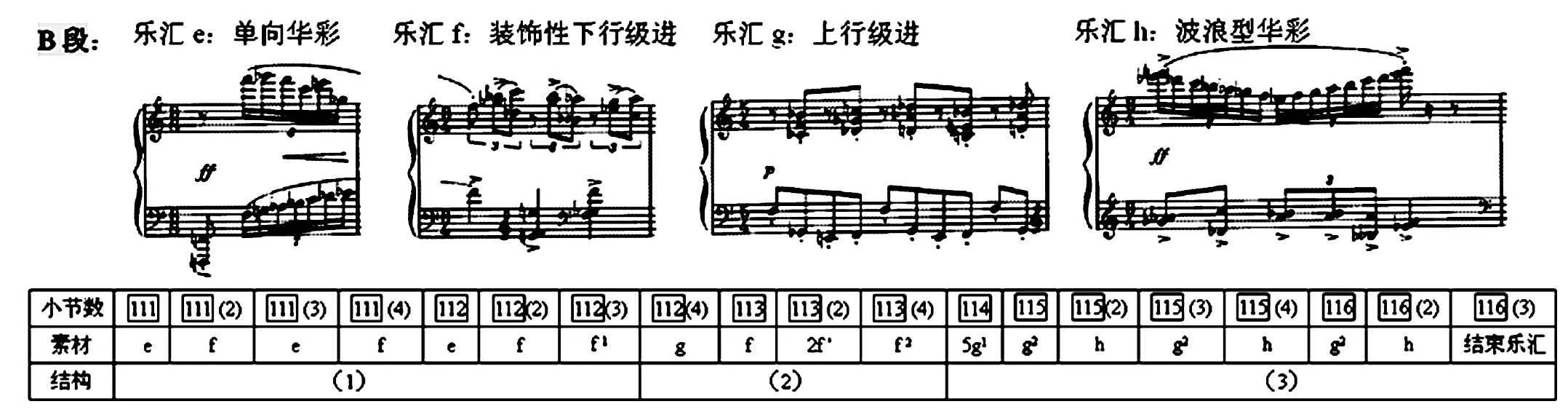

(一)《春之祭》的音高素材

音高组织,担当着纵向和声与横向旋律、动机的构建任务。关于纵向和声,已有诸多专题研究,这里不再展开。笔者以为,音高素材之所以作为远古民族的“音响的构筑原料”,赋予“音响”鲜明的风格特质,与横向音调的构成有着密切联系。在《春之祭》的旋律中,乐音往往围绕简单的“旋律核”在狭窄音域里构建短小乐汇,再以微变奏方式多次重复,将旋律延展成为横向线条。这些旋律线条,一方面,很好地保留了俄罗斯民歌特色,另一方面,窄幅运动的旋律成为稳定声部,为构建多声部音响综合体(“音响空间”)奠定基础。

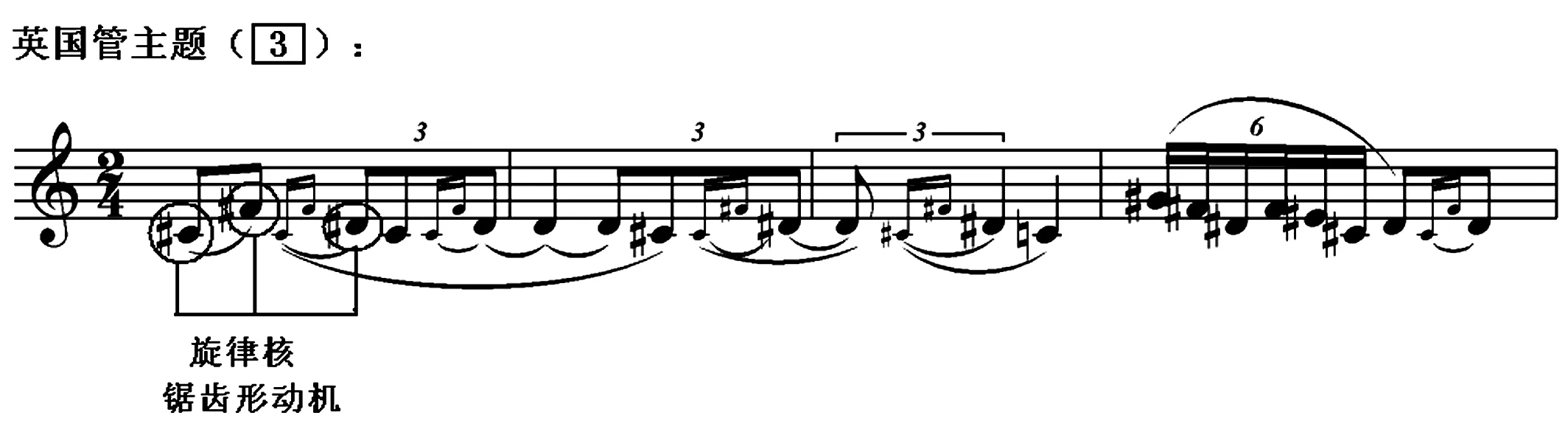

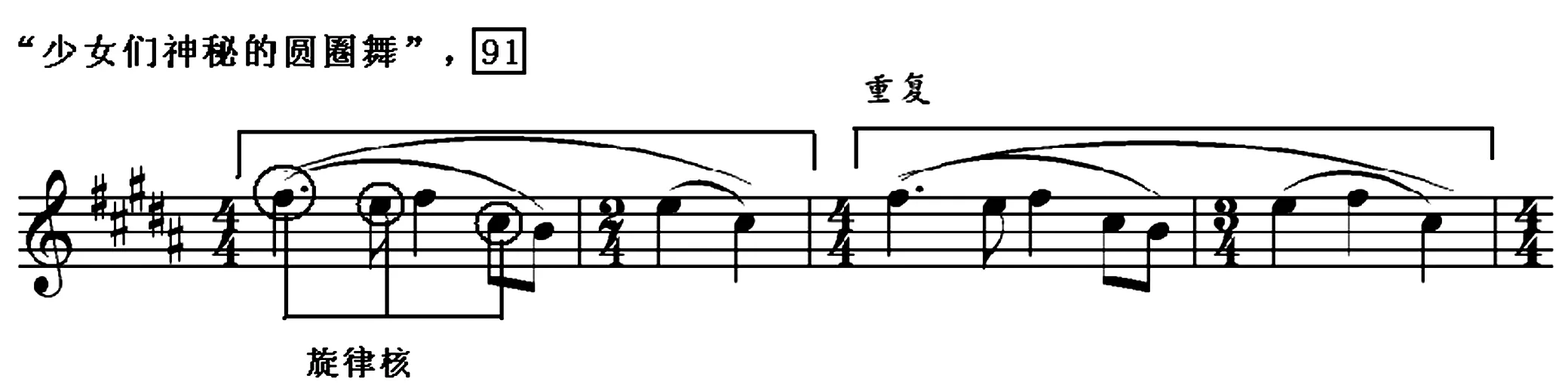

1.旋律核——独立中心

《春之祭》的每个旋律线条都有鲜明而简洁的旋律核。在同一旋律中,旋律核不位移,明确单一中心。一方面,这为旋律的横向装饰变奏提供了稳定核心;另一方面,单一调性/调式中心的独立,使不同声部多调性的纵向复合成为可能。

在毕加索“分析立体主义”绘画中,小立方一般以明暗变化暗示着独立的光源。即如同小立方的“光源”一样,《春之祭》的旋律核也起到局部重心的作用。如果说《春之祭》与分析立体主义画作仍然是传统延伸的话,那么,旋律核与“光源”就是音乐调性与透视法的中心。20世纪的艺术家们开始思考如何“去中心/重心”问题。斯特拉文斯基与毕加索的方法都是,强调局部重心,然后让其多维度复合,以模糊单一的“焦点”。

谱例1 立陶宛民歌以及由其旋律核派生出来的旋律线条(10)本文所用谱例为《春之祭》管弦乐总谱,北京:人民音乐出版社,2003年。

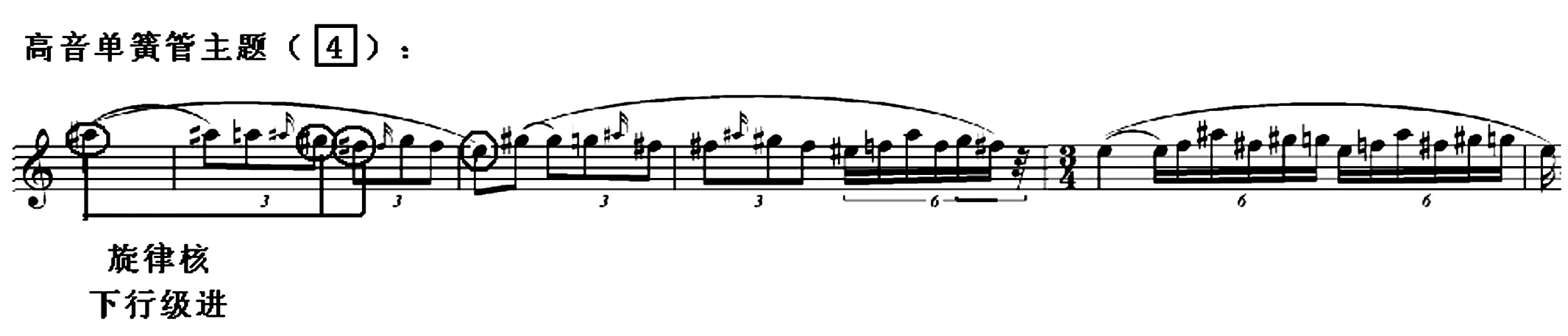

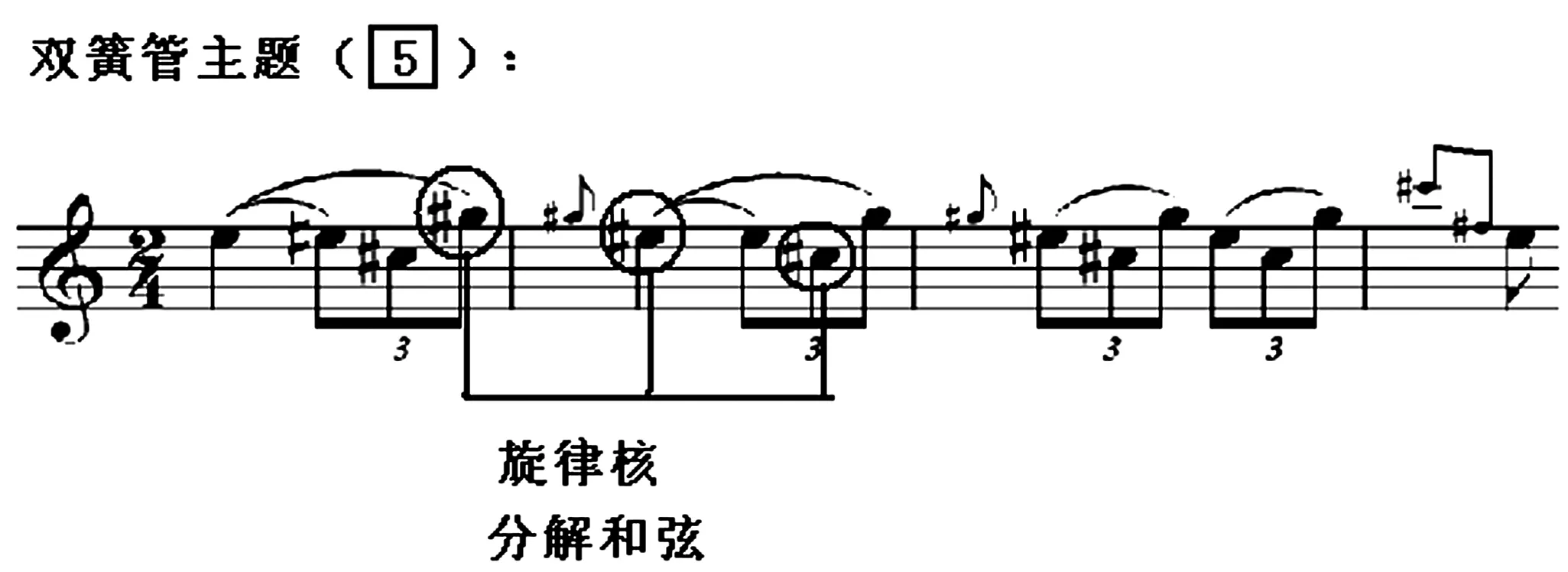

2.短小乐汇——小单位

《春之祭》的旋律往往由短小的、独立的乐汇及其多次变化重复排列组合而成。这里首先强调的是乐汇的独立,因为都有上述的旋律核中心;第二,狭窄的音区与以及有限的时长(不超过两小节)使这些乐汇如同“碎片”。这两点都让人想起了毕加索画面的“小立方”。

在微观层面,对旋律核的装饰(如装饰音模仿“衬腔”)、核心音的前后置换、奏法的改变等技术使得这些“碎片”又相区别,原型与各种变体放在一起的时候,相近又不失独立性。于是,这种纷繁而统一的效果与分析立体主义“马赛克”画面非常“相似”。

而在宏观层面,小单位为整体的重构获得很大便利,如横向排列组合可以构成“起承转合”的线条;对相邻独立乐汇的不同配器,可凸显“蒙太奇”的效果。这一点,则应该与舞蹈编排有关,譬如独舞与群舞的对比组合。

谱例2 短小乐汇构成旋律线条

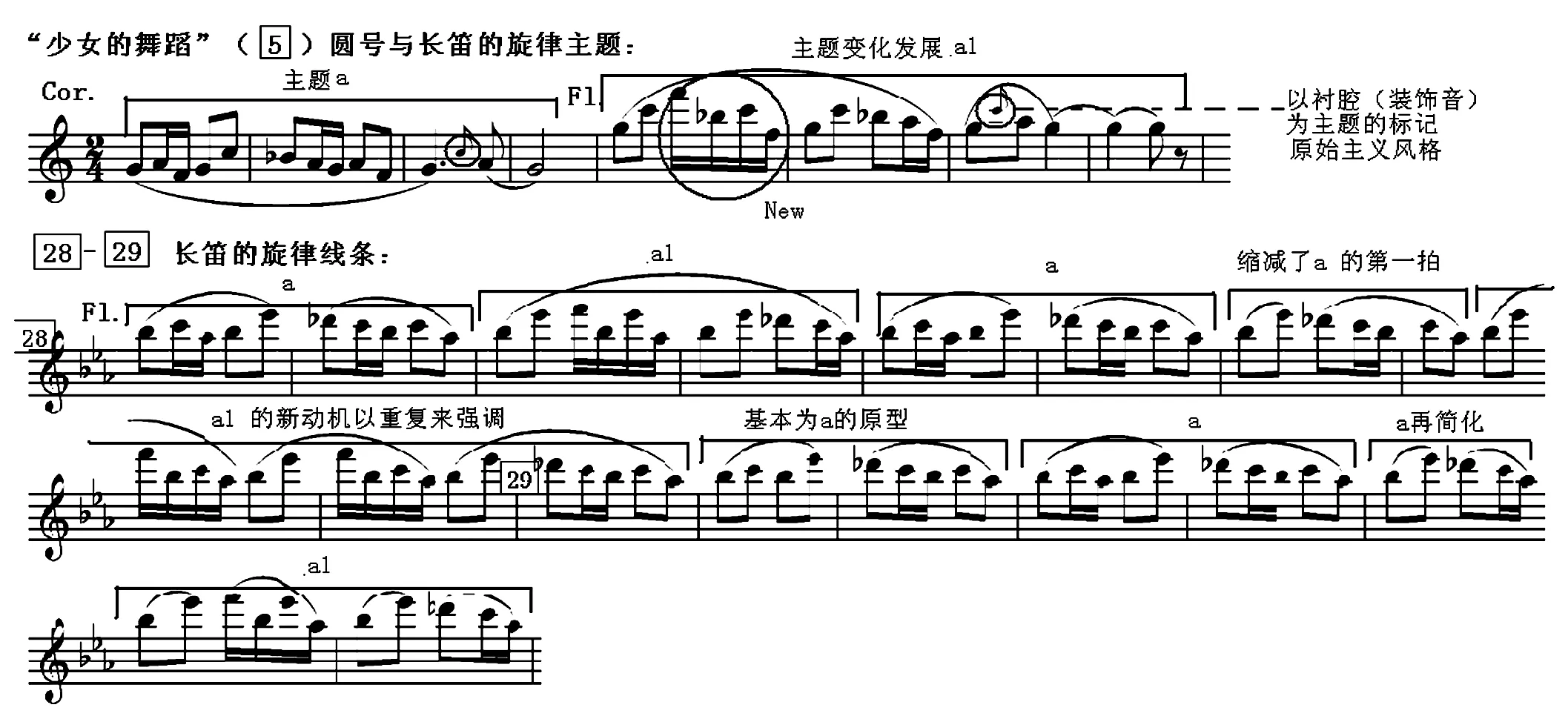

3.旋律线条——主题轮廓

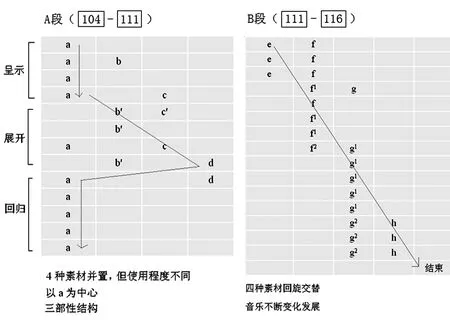

在《春之祭》中,短小乐汇通过变化重复,而后组合,构成横向的旋律线条。有意思的是,乐汇的重复次数往往超过三次,甚至十次以上(见谱例3)。所以,这里的重复,并非为了强调音高的主题动机,反而是为了削弱旋律的主题性,故为斯氏著名的“不发展”手法。如此一来,使音高旋律转而为“横向线条”,作为构成整体宏观“音响(空间)”的其中一个声部;守在狭窄音区的旋律线条不发展,音乐的变化来自于这些横向线条的组合——声部的增减,以及偶尔插入的音响语汇。即“音响”或“音响空间”的变化。由于旋律的可唱性带来了辨析度,听众仍会错觉,旋律线条具有一定的引导作用。

这就像毕加索的画作一般,主题形象被分解得支离破碎,虽然依稀能辨别出样子,但构筑画面的其实是小立方的组合,所谓的主题剩下轮廓,只起标签作用罢了(图2、图3)。即二人共通的思维是,形式媒介才是艺术的素材,即“音响”或“形”,而非具有陈述功能的主题旋律或是形象轮廓。

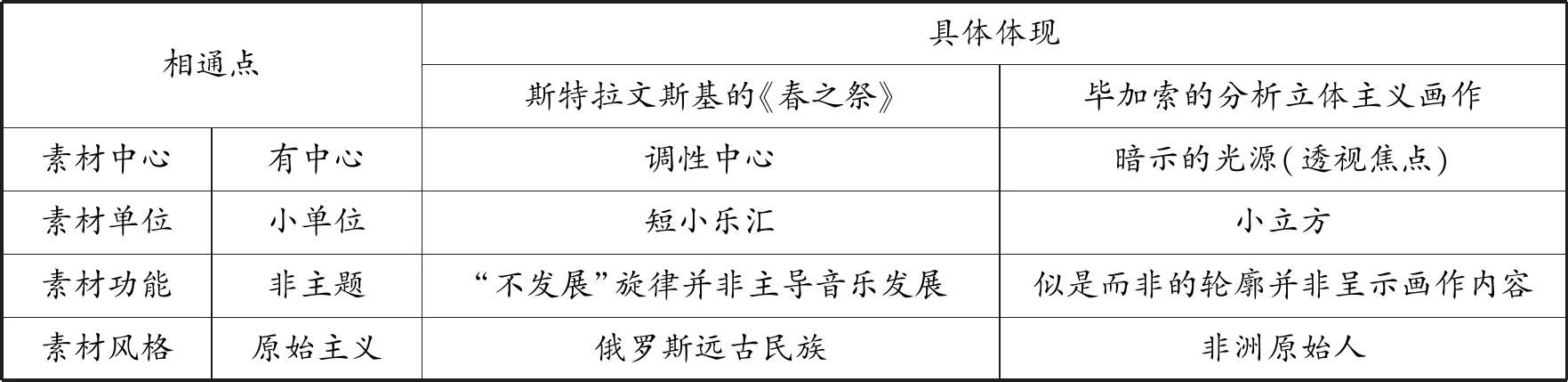

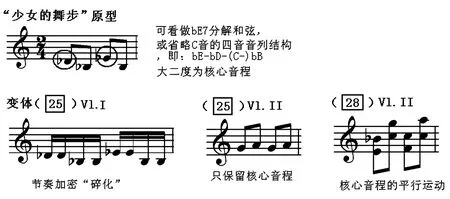

谱例3 “少女的舞蹈”的“不发展”旋律

《春之祭》的音高组织为自然音列和由四音音列派生而成的八音音阶等。在横向维度中,常以旋律核、短小乐汇,以及“不发展”旋律呈现。从艺术形式的构建思维而言,这些素材与毕加索分析立体主义画作中由渐变色彩所暗示的光源,小立方以及似是而非的主题形象,有着相似的思维方式。此外,从艺术素材的风格角度而言,斯氏选择的音高素材赋予了《春之祭》俄罗斯传统民间音乐的单纯与简朴的特质,而毕加索选择了棱角分明的几何形素材,以及棕色色调的画面,让人联想起非洲戴面具的原始人的峻冷感觉。即二人选择的艺术素材以及构成方式,使其不约而同地走向了原始主义风格。

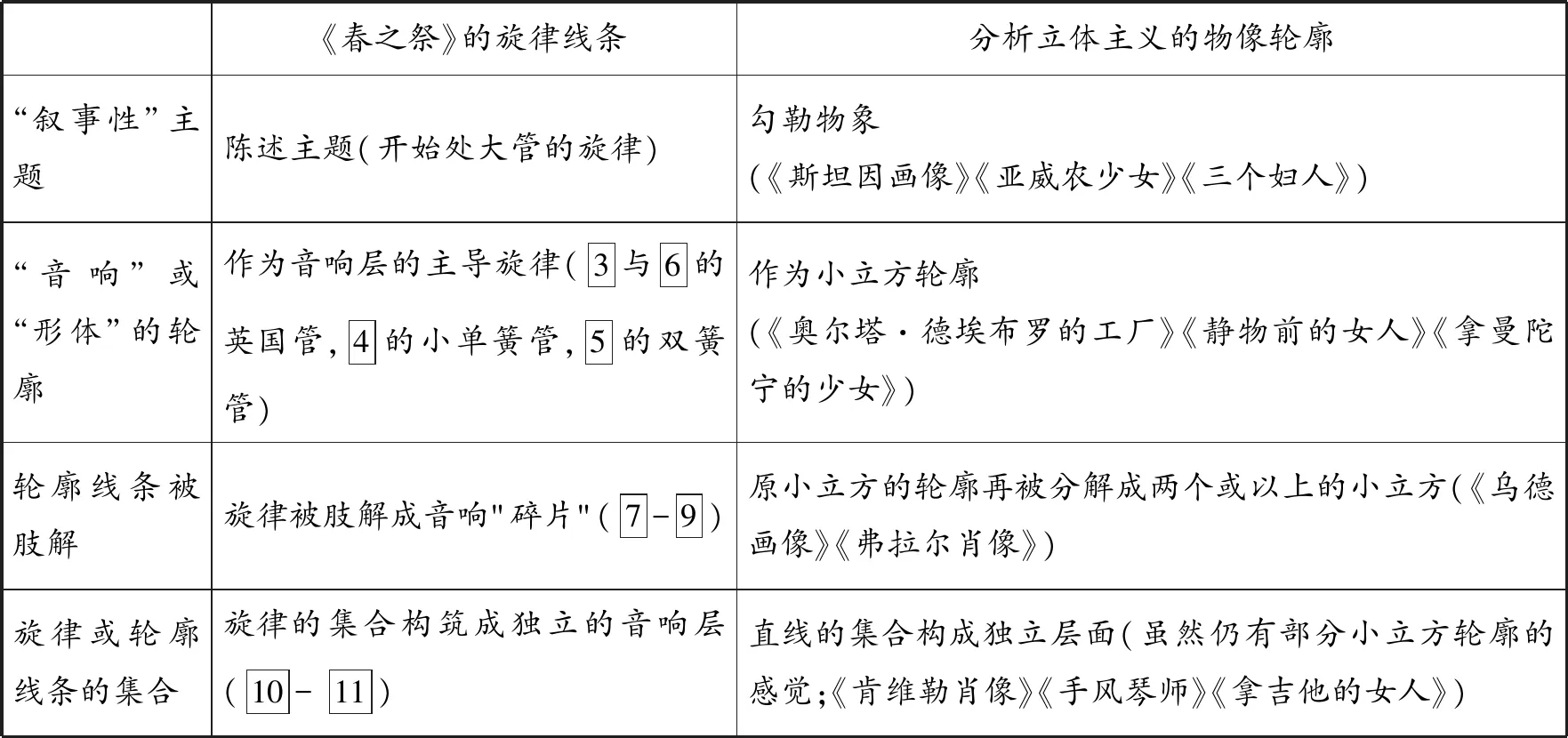

表1 《春之祭》与分析立体主义画作的素材对比

(二)《春之祭》的“音响”素材

在《春之祭》中,独立的“音响”综合了音高、节奏、织体、音色、力度等多个参数,才是最重要的艺术素材。这不仅体现在乐曲的音响效果耳目一新,更体现在,作为结构力,“音响”在作品中达到充分“自觉”,常常主导着音乐的展衍。笔者以为,这就是《春之祭》突破传统音乐形式和风格的关键。这里涉及两个问题,“音响”的构成及其功能。

先谈谈《春之祭》音响的形态构造。

若借助造型艺术语言的“点、线、面、体、层”来比喻,那么,在粗犷的原始主义风格要求下,斯氏与毕加索都舍弃了对细腻的“点”的描绘,而取“线”“面”,特别是“体”和“层”来作为常用的艺术素材。

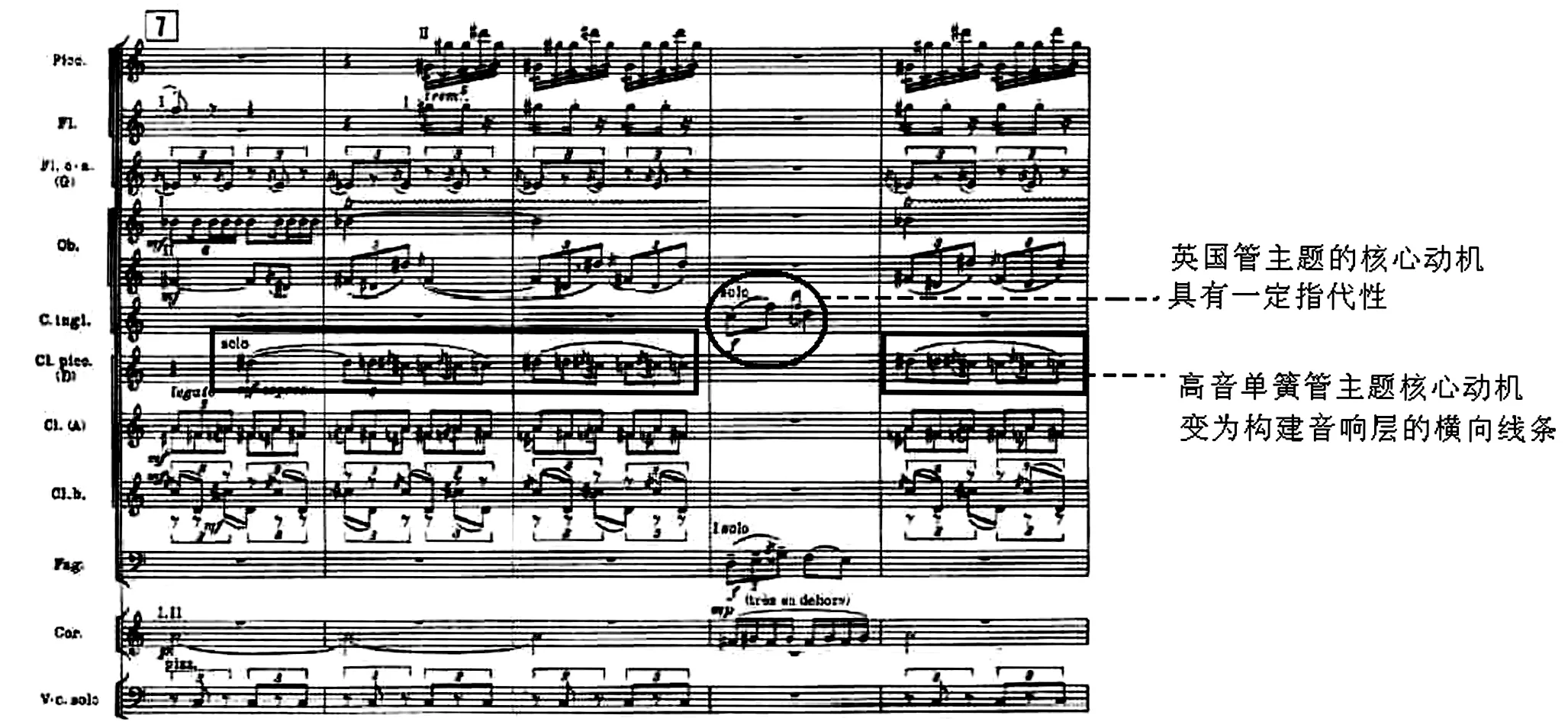

在共性写作时期,旋律音调往往与主题动机相关,承担主导音乐发展的任务。但在现代音乐作品当中,如上文所述,《春之祭》的旋律只是一种横向线条的音响形态。虽然仍具有较高的辨识度,自身有一定的“叙事性”,但那是整体音响中的其中一个独立音响而已,并不主导音乐的变化发展。这一点与毕加索画作中的线条有着共通之处。至1910年,毕加索的分析立体主义画作仍保留(较)清晰的人物形象轮廓。但这些画作的真正“内容”,是棱角分明的形体及其组合形式,物象的轮廓不再是最核心的主题,随着时间推移,轮廓被高度分解不再清晰。

表2 《春之祭》引子的旋律线条与毕加索分析立体主义的物像轮廓

斯特拉文斯基很擅长对“面、体、层”的音响形态的构筑,即“块状织体”的使用,具体表现为音型化的技术。这种开始于巴洛克-古典时期,“风行”于19世纪浪漫主义年代的技法,主要用于对特定形象、场景,或情绪的“刻画”(11)参见杨立青:《管弦乐配器教程》,上海:上海音乐出版社,2012年,第201页。。《春之祭》作为舞蹈配乐,丰富的管弦乐语言手段被要求充分调动起来,用于表达戏剧性的音乐形象或相适应的自然图景。

斯氏的“音响造型”是很成功的。这首先体现在,他能游刃有余地驾驭各种节奏音型化、线条音型化、和声音型化,以及混合音型化的手法,从而让静态的乐音素材,以丰富的样式在时空维度上重复延伸,使音乐“活化”。

1.和声音型化

谱例4 和声音型化

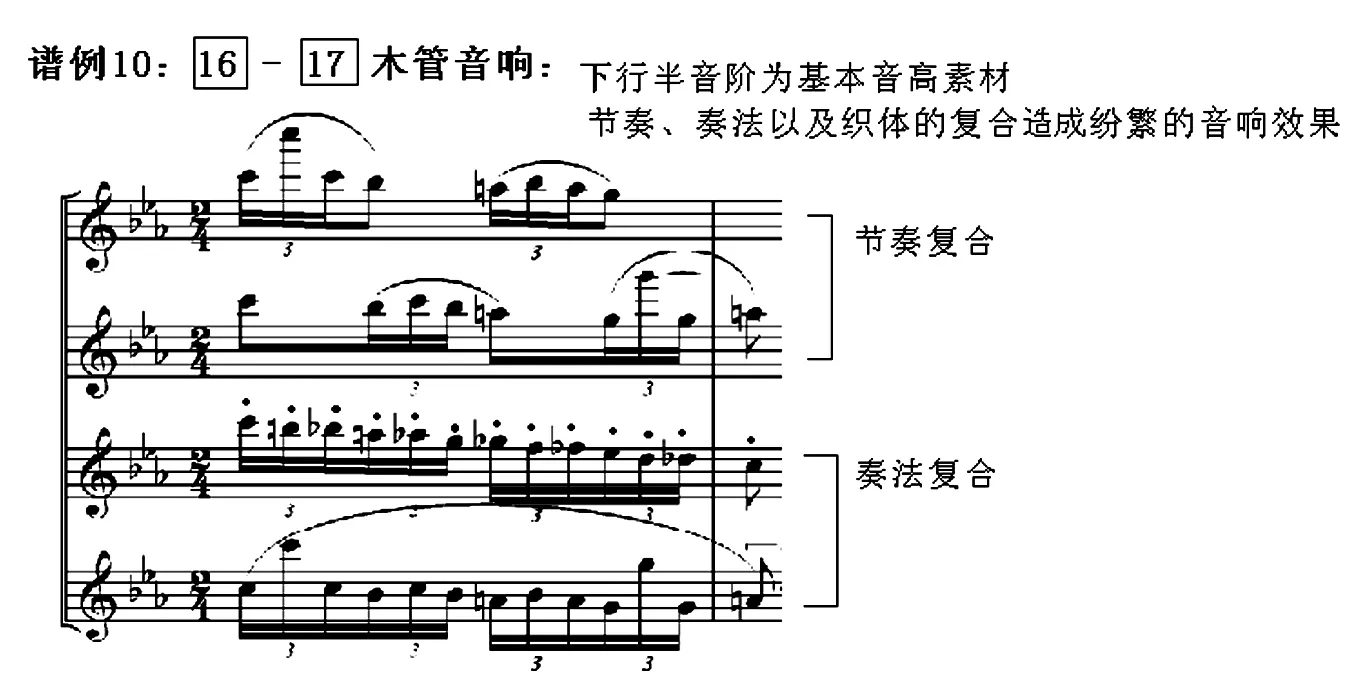

谱例4是bE7和弦(省略C音的四音音列)音型化的例子。锯齿形的均分节奏乐汇可以视为“少女舞步”的原型音调。在该场景中,其变体多次出现,并形成厚薄不同的音响背景。谱例5是线条音型化的两个例子:第一个例子的原型为一个半音阶。通过不同的音型以及奏法装饰,加上木管乐器异质音色的特点,线条音型化的综合结果就是纷繁闪烁的“音响流”;另一个例子的素材原型是一个多声部的下行音阶(或下行的平行和弦)。

2.线条音型化

谱例5 线条音型化

3.节奏音型化

谱例6 节奏音型化

4.混合音型化

谱例7 混合音型化

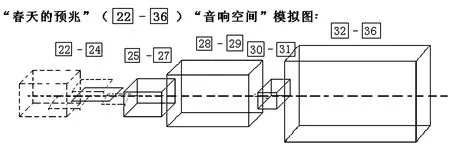

(三)《春之祭》的“音响空间”素材

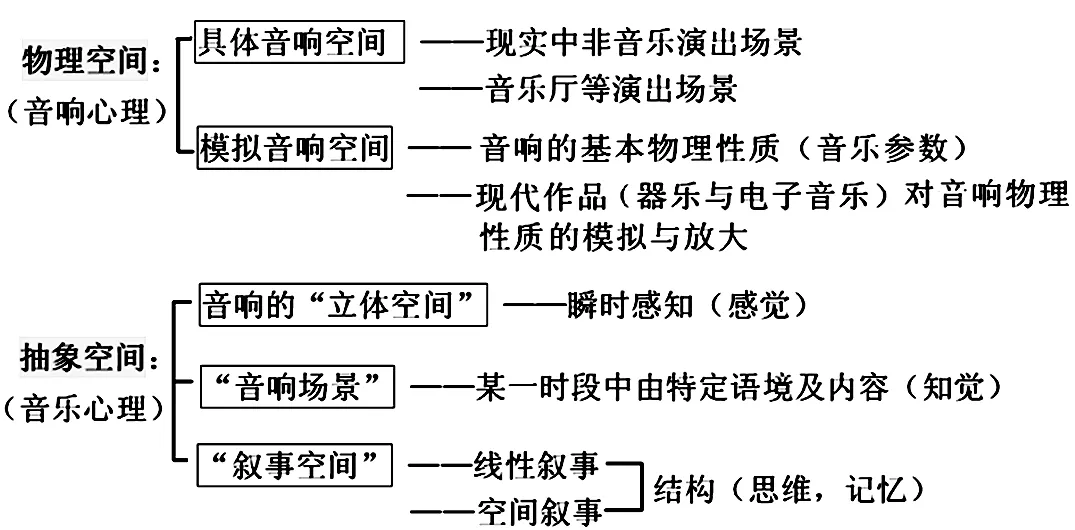

“空间”是20世纪的主要课题之一。也随着多个学科的“空间转向”,以及电子音乐的兴起,音乐学科的“空间”也逐渐炙热起来。然而,由于其概念涉及了物理学、生物学、心理学、音乐形态学以及美学、哲学等多个学科的研究,属于跨学科的课题,而且立在人文学科与自然学科的交汇处,往往还兼及实践与理论不同视角,致使当今音乐学术界尚未有统一说法。于是,为了界定研究的范畴,笔者曾经拟建了一个“音响空间理论模型”(见图4),根据音响心理学和音乐心理学的不同侧重,把理论模型分为“物理空间”(12)在第一大类的“物理空间”中,“具体音响空间”指人在现实中的空间中而获得的感觉。这种经验既来自于日常生活,也来自于音乐厅等演出场景。如音乐厅的设计、电子音乐艺术强调音箱的摆放以及一些现代器乐作品关注演奏员位置等都是根据“具体音响空间”而思考。而“模拟音响空间”主要指艺术作品中,创作者根据人对声响的“空间”感知原理,通过某些技法来强化艺术作品中的音响空间感。这是电子音乐的主要探索之一。此外,现代器乐作品也有用传统器乐来模仿电子音乐空间效果的例子。如著名当代中国作曲家陈晓勇根据声学“混响”和“延时”的原理,用“延长”进行创作。和“抽象空间”(13)第二大类“抽象空间”分三种:1.音响的“立体空间”关注瞬时或较短时间里某一音响事件的“空间感”;2.“音响场景”除了在某种程度上与音响的“三维立体空间”一样关注音响的生成以外,还特别关注具有主题性质的“音响”事件。因为这些“主题”赋予了“音响场景”特定性质;3.“叙事空间”的说法来自现代小说,在这里喻指结构音乐的方式。具体请见后文论述。在实际的作品中,音乐的“空间”很可能包括两种或以上的“空间”种类。两大类。前者主要关注人对自然音响的空间心理感受,后者分析讨论音乐作品的形态如何给人以空间感,即侧重音乐心理学所关注的内容。二者区别在于是否掺入关于艺术形式的讨论。

图4 拟建的“音响空间理论模型”

本文锁定在第二类“抽象空间”范畴。其中,第一部分的“艺术素材”的研究,限定于具有立体感的“音响空间”素材。音乐的“场景空间”(14)古典主义和浪漫主义音乐以不同的情绪划分段落,实际已具有一定的“场景”性质。而浪漫派的标题音乐则直接强化了对音乐场景的描绘。因为“主题造型”仿佛是某一语境的标式物,律动的急缓体现着人对该音乐场景的感受。这些都赋予了音乐特定场景的意义。上文已提到,“造型”思维根植于斯特拉文斯基的音乐中。在芭蕾舞的直接启发下,斯特拉文斯基摆脱了浪漫主义的情绪,将俄罗斯民族传统和法国趣味融于一体,找到自己“音乐场景”的表达方式——多角度的、客观的“场景空间”。往往与特定的主题内容相关,本文主要讨论形式结构,暂不多展开;而“叙事空间”将在后文中论及。

这里的“立体空间”指的是瞬时或较短时间里某一音响事件给人以“立体的空间感”。这是音乐作为听觉艺术所具有的最基本的“抽象音响空间”。它强调被听觉即时感知。与“物理音响空间”关注音的物理属性不同的是,“立体空间”有赖于多种音乐要素的综合构建,包括音高、节奏、节拍、织体、音色、力度等,同时涉及和声、复调、配器等多种创作技术。伴随着西方音乐“音响”的发展,对音响“立体空间”的关注在管弦乐创作中逐渐凸显。

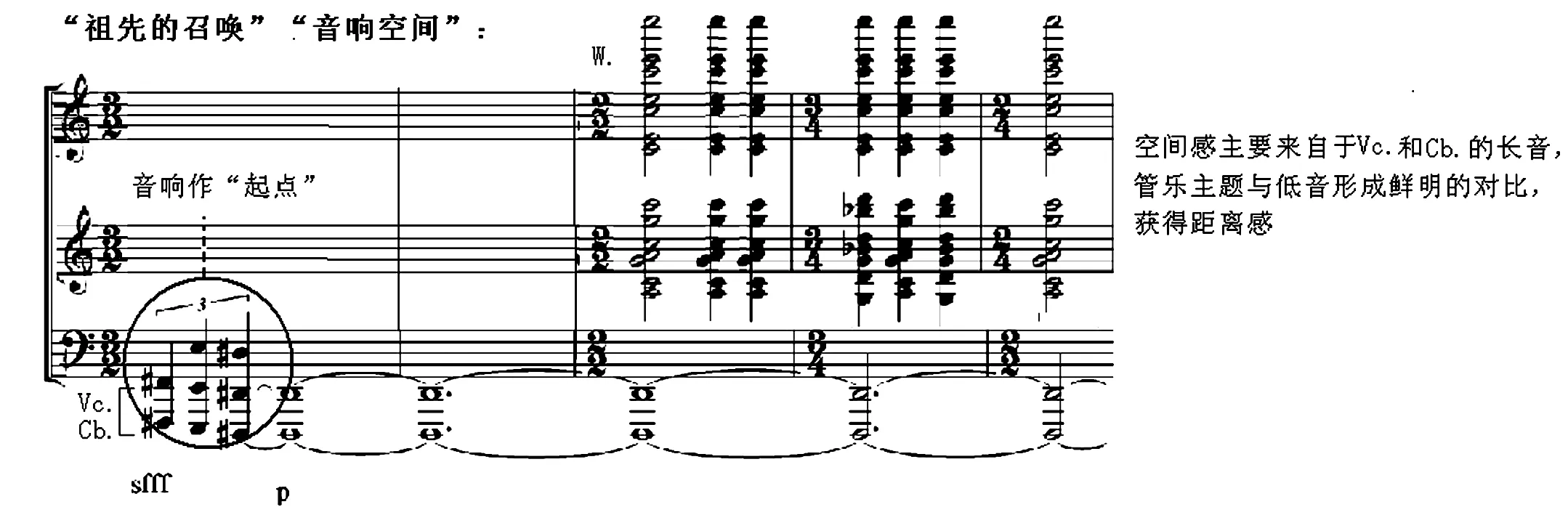

俄罗斯民族乐派的“音响造型”传统,以及里姆斯基的配器方式给予了斯特拉文斯基扎实的技术基础,使其能游刃有余地驾驭管弦乐队。交响乐作品的音响层次由“近景、中景与远景”合理化布局构成具有类视觉的“透视”性质。这便成为了斯特拉文斯基“音响空间”创作思维的起点。

配器法所重点关注的织体、音色、力度是斯特拉文斯基构建“音响”的主要手段。作为“音响”高级形式的“音响空间”亦然,尤其是直接体现音乐形态的织体。对块状和复合的形态织体的侧重,使得斯特拉文斯基的音乐富有“立体感”。

笔者认为,斯特拉文斯基凸显“空间立体感”的多种手法可归为两种思路:一种常用方法是凸显“音响”整体“立体效果”,如声部排列、利用具有大量谐波的低音;另一种是“错位”纵深“音响”内部,从而获得动态的立体感。“空间”来源于“距离”。“立体空间”实质由多个层面不同的“距离”构成。故对某一“音响”整体内部以“错位”雕琢有助于“立体音响空间”的凸显。

谱例8 《春之祭》“祖先的召唤”的低音

作曲家对“立体音响空间”的塑造往往是复合的,即,既有整体的控制,也有内部的各种“错位”处理。为了凸显空间感,甚至会将音乐的其他要素尽量削弱而强化物理属性。下面就是一个特殊例子。

回到斯氏与毕加索的关系问题上,从“空间感”问题思考,会觉得二人走得更近。因为,虽然同是在努力尝试打破传统单一重心/焦点,但二人也始终在微观素材层面仍保持,甚至强调着重心/焦点,保持着空间的立体感。这是颇值得关注与思考的。

二、《春之祭》的技术思维

对《春之祭》三类艺术素材论述后,这里将讨论其技术思维,包括对艺术素材的处理,以及艺术素材如何组合来延展音乐两部分内容。

(一)对艺术素材的处理

1.简化

要让音乐有机展开,离不开素材的统一。斯氏喜用最简单凝练的素材来作为“主题”以便于为听众感知。所以,简化素材是《春之祭》的重要技术思维。上文讨论的“旋律核”是对音高素材的简化体现。而对“打击乐”的强调使用(无论是打击乐器,抑或用管弦乐队来模拟打击乐效果)则是将丰富的音响“姿态”简化,只剩下节奏“骨骼”。简练的素材若要获得意义,则需要不断通过重复来强调。于是,对简化手法的“偏执”,促使了斯氏的“不发展”手法与音型化技术的应运而生。

无独有偶,毕加索“分析立体主义”的第一个任务就是将所画物象简化。他从古伊比利亚的雕塑中找到了棱角分明的几何图形,并应用到画作之中。在1908—1909年经历了极端的几何化甚至雕塑化的物象画法后,毕加索最后在1910年找到了小立方这一最简练的形状来重构画面。同时,为了凸显“形”方面的设计,画面的色彩变得单纯、统一。也许,这亦是简化的另一种体现。

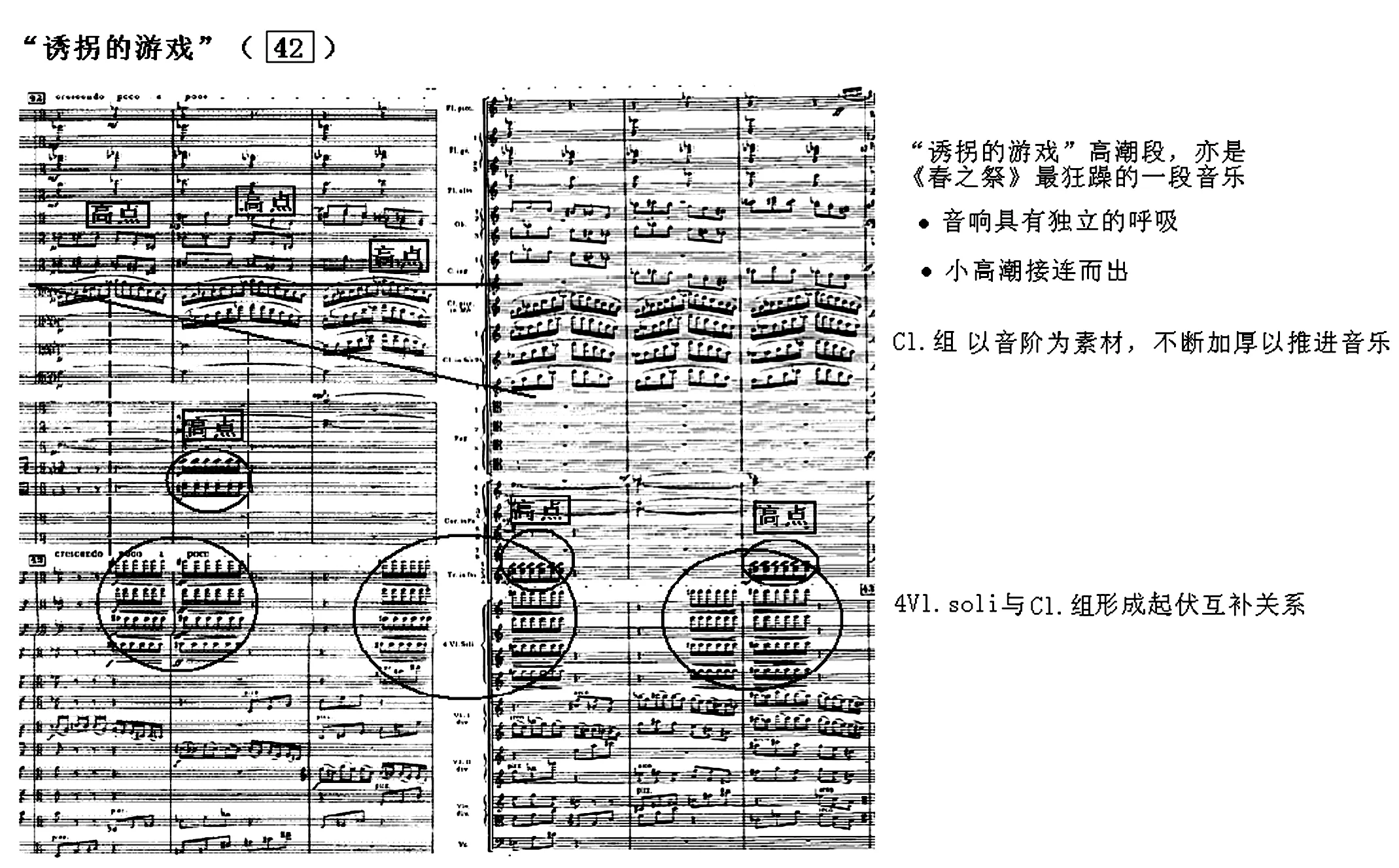

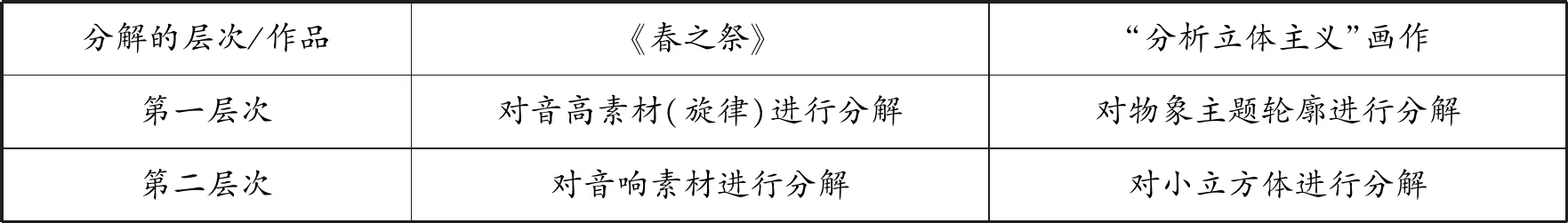

2.分解

与简化相似的是,分解手法。这也是斯特拉文斯基处理音响素材的最重要的手法之一。分解是重组艺术素材的基础,通过动机提取或配器等手法,使得艺术素材变成独立音响语汇,为重构新的音响提供了多种可能(如谱例1—5及谱例9)。西方音乐的传统从来不乏分解-重组的理性创作思维。如果说贝多芬将主题动机技术发展至顶峰,那么,也许可以说,斯特拉文斯基将从浪漫主义以来开始独立的“音响”的分解-重组技术推向了一个高点。

同样,这种技法思维也是毕加索“分析立体主义”创作的核心所在,从画作那支离破碎的物象轮廓和遍布的小立方显而易见。然而,笔者想在此进一步指出的是,斯氏的《春之祭》与毕加索“分析立体主义”的分解技术都有着“二重解构”的两个逻辑层面。这说明,他们是沿着这样的技术思路一直走下去的,最后共同走向了高度理性的抽象化——新古典主义。

简化与分解,这两种技法密切相关。前者更强调素材的短小、单一与独立性。而后者则可以处理更为复杂的艺术素材。譬如,对音响综合体,乃至音响空间处理。这两种技术思维都是理性的,其结果往往是方整性的艺术素材,而作品整体呈现多层次的效果。笔者以为,这是现代西方艺术实践对“结构-形式”的探索所致。西方传统艺术音乐的结构探索是曲式结构,美术探索是画面结构。也许可以说,西方传统艺术的“结构”探索是“宏观”结构。而到了20世纪,结构的探索路子开始转向微观层面。继续遵循理性思维,斯氏与毕加索都选择了简化重复与分解重组,聚焦于微观结构的探索,最后瓦解传统的宏观结构框架。

表3 斯特拉文斯基与毕加索的分解技法

(二)对艺术素材的延展

为了凸显斯特拉文斯基的“不发展”手法,与传统西方音乐相区别,本文采用“延展”一词,意指《春之祭》的音乐“前进”方式,既包括朝向特定情绪高点的“发展”,也包括了没有特定结束终点的“延伸”。笔者以为,斯氏对艺术素材的延展手法包括重复、换序、插入、对置,以及呈示-复合。

1.重复

重复是传统音乐作品和斯氏创作中最基本的延长手法。但传统意义上的重复的目的是对音乐作修辞性强调,重复次数也一般小于三次。而《春之祭》的重复次数不止三次,甚至因为缺乏明显的和声倾向性或音响情绪的导向性等,音乐可以无止境循环下去。无论具体表现为音高旋律的微变奏,抑或是音响素材的分解重构,斯氏自己也说,这里的重复“不是为了强调”,而是为了扭转音乐素材的“功能”意义。如上文已经多次论及的主题旋律转化成音响综合体的编织线条就是最好的例子(见谱例3)。此外,正是这些重复,保证了音乐素材丰富多样的排列重组提供了的统一的基础。

2.换序

由于音高素材和音响素材的丰富多样,变换它们的排列组合方式可以获得音乐的延展。这其实源于音乐发展的核心思维——变化。斯氏充分认识到换序法是发展有一种便捷而有效的方式,无论是音高的微变奏,抑或是单一音响在重复中轮番凸显不同元素,以及以不同质地的音响素材交替互换,音乐都在延展。需要特别提到的一点是,换序法实际上是重复手法的一种变体,只是重复的单位不唯一而已。

3.插入

4.对置

5.组合

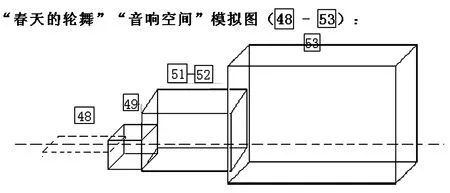

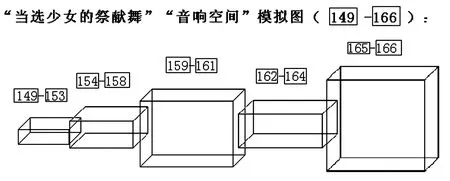

上述四种技法主要是对素材作局部性的延展。而真正可以生成更高音乐结构层次的是组合技法。因为这种技法所关注的不仅仅是音响素材,更涉及了音响空间素材。在《春之祭》中,不同“音响空间”关系的变化可以主导音乐延展。具体表现为:音响素材不断叠加从而逐渐“填充”“音响空间”,如“大地的舞蹈”;又或者是,不同“大小”的“音响空间”错落有致地排列组合,构成一种新的音乐张弛逻辑。

图5 《春之祭》多个场景中“音响空间”的组合

值得一提的是,斯特拉文斯基将上述重复、换序、插入、对置、组合手法综合用于组织高度碎化的音响素材,实现了独特的音乐“空间叙事”(15)叙事艺术可以分为两种叙事方式:时间叙事和空间叙事。前者偏重于时间维度的探索,关注叙事的连贯性;后者偏重空间维度的研究,关注事件的共存性、整体性等。音乐是一种特殊的叙事艺术,如主题动机的发展、调性演变过程,以及曲式分析等,都是典型的音乐“线性叙事”;而音响材料的局部非连续性,而整体却又有机统一,往往体现着“空间叙事”的技法思维。方式,为20世纪现代音乐的结构方式开辟了新的道路。

《春之祭》中,音响/音响空间素材之间的非连续性现象的很明显的。如下面的例子,在“当选少女的赞美”中,音乐的延展完全依赖于音响素材的排列组合,包括重复、换序,以及插入手法。从图5可以看出,斯氏在创作中经常强调重复与非连续性,并使音乐体现出“类回旋曲式”的复杂结构。这种思维的实质是,把“音响”整体看作独立元素,组成集合(两个以上的元素),然后变换元素之间的关系以获得音乐的延展。

这就是音乐“空间叙事”。重复是为了凸显元素自身的“不发展”;非连续性则是强调这些单位元素彼此独立而又共存;重复与非连续性在类回旋结构中得以互补而构成音乐。所以这里“空间叙事”中的“空间”指单位元素之间的共存关系,是涉及音乐结构的“抽象空间”。因为“分析立体主义”画作亦是依赖小立方这种基本结构单元的重复和排列组合来结构画面,所以这是二人又一共通且非常独特的创作思维。

谱例12 《春之祭》“对当选少女的赞美”的“空间叙事”

表4 (纵聚类表):《春之祭》“对当选少女的赞美” 分析

三、《春之祭》与毕加索“分析立体主义”的共通理念

上文在对《春之祭》艺术素材与“音响—空间”创作技法的详细分析后,我们已逐渐发现了斯氏与毕加索的隐伏平行在于共通的创作思维。笔者认为,这是二人气质相近的根本原因。而这种共通创作思维的形成在于他们都把握了艺术历史大潮的发展,都致力于“形式—结构”道路的探索,以及形成了个性化的艺术时空创作理念。下文将依次进入讨论。

(一)把握艺术历史的发展大潮

任何领域的巨大成就都立于历史的前沿之上。斯特拉文斯基和毕加索亦然。对人类文明发展与现代艺术进程的把握,是他们开辟现代艺术道路的重要前提。

第一,艺术语言的自觉。

“从19世纪末到20世纪初的30年是艺术语言自觉的时代。传统艺术所包含的因素被一一独立出来,艺术家把宗教性、政治性、文学性这些因素排除掉”。(16)王天兵:《西方现代艺术批判》,北京:中国人民大学出版社,2003年,第81页。即艺术的创作还原到形式媒介作为语言。音乐中,晚期浪漫派和印象派大大发展了在柏辽兹的戏剧交响乐中萌芽的“音响”,使之逐渐突破旋律主题与功能和声的束缚。而斯特拉文斯基以音响素材为结构音乐的核心,正是顺应了音乐历史的发展,并在20世纪初创作出丰富而高度个性化的艺术语言;在绘画方面,继印象主义、新印象主义之后,后印象派与“野兽派”开始了对绘画自身“形”与“色”的探索。而毕加索沿着塞尚用“圆柱体、球形和圆锥体”探索物体结构的道路,使物象和人体几何化,进而走向“形的解放”。故二人的成功首先在于对艺术语言自觉的历史潮流把握。

第二,原始主义文化思潮。

19世纪末至20世纪初,法国掀起过一阵原始主义思潮。艺术家们在非欧文化的启发之下,纷纷开始了对不同于希腊古典艺术和文艺复兴盛期以来发展的艺术形式的探索。斯氏与毕加索也在此探索行列中。《春之祭》以俄国古代未开发民族在春天祭献大地的仪式为题材,其音乐素材自身亦体现了原始主义的韵味;毕加索把从非洲黑人的面具移入画面,进而提取其几何方块、棕色色调及其空间思维为“分析立体主义”之用。可见,原始主义艺术的题材、内涵和精神都激发着两位艺术家的创作灵感。

第三,不同艺术形式的综合。

人类的艺术在原始时期和古希腊的“混合期”之后一直走向形式的分化,直到19世纪末20世纪初才开始重新走向综合。而电影、戏剧、芭蕾舞几种综合的艺术形式在当时的发展,启发着不同艺术形式的互渗。作为综合了音乐、文学、舞蹈及绘画的艺术,芭蕾舞直接指引着斯特拉文斯基寻找独特音乐风格(17)笔者认为,芭蕾舞的场景描绘与转换直接启发着斯特拉文斯基“音响空间”的创作思维。。而照相、电影和戏剧的发展亦成为毕加索探索立体主义必不可缺少的踏脚石。二者都擅于从周边新兴的事物中挖掘新思维,并转而为艺术形式融入创作中。

第四,理性思维与非理性思维的统一。

在1900的“奇迹之年”中,探索外在的自然科学与探索内在的文化科学(18)狄尔泰的观点,认为自然科学的外在探索主张绝对,文化科学的内在探索依赖时间和空间。参见王天兵:《西方现代艺术批判》,北京:中国人民大学出版社,2003年。已形成对立局面。自然科学领域中,“神迹的世纪”(19)阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士与1899年回顾了整个19世纪,并誉之为“神迹的世纪”。参见[美]弗雷德里克·R·卡尔:《现代与现代主义:艺术家的主权1885—1925》,陈永国、傅景川译,北京:中国人民大学出版社,2004年,第274—275页。的理性思维空前膨胀;在文化科学领域,倡导对感觉和意识探索的先锋派举起了反对旗帜(20)包括弗洛伊德的“无意识”和“梦”、柏格森的“记忆”以及勋伯格的“无调性”、叶芝的“意象主义”、康定斯基的“线与点”等。这一先锋阵营还有诺尔多的“退化”、马克斯的“异化”、易卜生的“金特式自我”、马拉美的“皮迪克斯”等。参见[美]弗雷德里克·R·卡尔:《现代与现代主义:艺术家的主权1885—1925》,陈永国、傅景川译,北京:中国人民大学出版社,2004年,第275—277页。。笔者认为,这两种理性思维与非理性思维同时影响着斯氏与毕加索的创作。正如科学方面的第四维空间与柏格森的“两种时间”都对二人时空理念产生着影响那样,也许正是这科学理性思维与精神意识的对抗,使得两位艺术家在二者间选择了一个相对“平衡点”——客观性和纯粹性进行探索,即“形式—结构”的艺术道路。

(二)“形式—结构”的探索

上文已提到斯氏与毕加索走的是“形式—结构”的道路,与勋伯格和康定斯基对“主观—表现”的探索成为20世纪现代艺术两大对立的发展脉络。即,正是他们作品中严格的“音乐本性”和“绘画本性”(21)[法]罗贝尔·西约昂:《斯特拉文斯基画传》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第37页。使其作品走向自律性。这是斯氏与毕加索艺术道路平行的根本原因。下文将从“主题”和“结构”试析之。

第一,关于“主题”。

在传统的艺术作品中,“主题”担当着叙事作用,通过宗教、政治、文学等题材内容来获得艺术作品的意义。然而,在《春之祭》和毕加索“分析立体主义”画作中,“主题”的意义发生变化。

(1)起点——“形式与展开的假托”(22)[法]罗贝尔·西约昂:《斯特拉文斯基画传》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第37页。

《春之祭》的远古俄罗斯异教题材只是作曲家寄予音乐联想的一个起点。音乐中唯一与题材直接相连的只有开始处的立陶宛民歌。事实上,“I. 引子”中的民歌以“起点”出现后(23)“I. 引子”的尾声中再现了立陶宛民歌的片段,可以视为该场景的“终点”。但由其简洁性可见,民歌此处的“功用”远不如开始处的“起点”。,很快就被分解成多个乐段的主题和动机来重构音响。同样,毕加索的静物和模特只是分解的原型,没有实质意义。随着“分析立体主义”技术的成熟,物象更是从“似是而非”变成“面目全非”。现实主题在作品的假托性意义不言而喻。

(2)媒介——“作品‘主题’自主权的愿望”

对于斯特拉文斯基和毕加索而言,真正的“主题”乃是艺术本身的形式媒介。《春之祭》的“主题”为音乐素材的排列组合,“分析立体主义”的“主题”是小立方对画面的重构。即,艺术素材通过结构形式而产生的“意味”,才是斯氏与毕加索所探索的真正的“主题”。故,笔者认为,与其如其说“主题”呈示了“艺术作品的意义”,倒不如说,“主题”是“作品的艺术意义”。

(3)终点——对现实线索的保留

以具有纯粹性的媒介形式为“主题”,代价是昂贵的。结果可能不仅失去了听众或观众熟悉的审美逻辑,还可能丢失“创造者主观的声音”,使作品变成“装饰品”。为此,《春之祭》仍然保留着便于耳朵跟踪的旋律,通过使其“排列在公分母之下”来统一于媒介形式(音响的节奏);“分析立体主义”几何化达到抽象的后期,毕加索开始在画作上提供嘴巴、手和眼睛等标记(24)对于物象原型而言,这些器官是脱位的,它们服从于整体画面。,以把作品从完全抽象化中拉回来。这一点直接导致两位艺术家在随后作品中对拼贴手法的应用(25)毕加索通过实物的拼贴来与“分析立体主义”高度的抽象化进行对抗;而斯特拉文斯基也在随后的作品中以拼贴的手法大量引用民间素材。。

第二,关于“结构”。

《春之祭》与毕加索的“分析立体主义”绘画在结构思维方面亦有共通:

(1)以艺术的形式媒介为结构对象

上文已详述,《春之祭》的形式媒介包括音高素材、音响素材以及“音响空间”。它们具有原始主义风格特质和多种功能,为结构音乐的艺术素材。在“分析立体主义”创作中,满布画面的小立方凸现“形”这一基本造型元素,同时具有暗示不同光源明暗变化以及较为统一的色彩和肌理,成为毕加索结构画面的基础结构单元。

(2)以多层次结构和对深层结构的关注为特点

《春之祭》的多层次结构思维显而易见。无论是单个乐段、乐段组合,抑或是独立场景,音乐都呈现着不同层次的独立结构。更有意思的是,从最宏观层面上看,《春之祭》整部舞剧音乐显现着“音响空间”“立”与“破”的发展思路(26)主要从主题的完整性与“音响空间”的深度感来判定。《春之祭》第一部分中,主题较为完整,音乐一般都有纵深“音响空间”的倾向;第二部分中,主题变得更为零碎,而关于“当选少女”的两个场景,音响空间被粉碎。这与毕加索1910年的画作相通。,标志着斯特拉文斯基的舞剧配乐真正从芭蕾舞中脱离,而成为独立的音乐组曲形式(27)笔者认为,斯氏对音乐从舞剧配乐中独立的探索始于《火鸟》(1909—1910年,1919年和1945年修订)和《彼得鲁什卡》(1910—1911年,1947年修订)从作曲家本人对这两作品的修订可见,其把音乐从芭蕾舞中独立的技术尚未成熟。。而对于毕加索的画作而言,多层次的结构思维体现在小立方之间的局部关系及其与整体画面的关系之上。特别是小立方与整体画面的联系,标志着毕加索真正突破了传统物象与背景分离的创作思维。

(三)艺术时空的探索

“伟大的艺术家都是探索空间的”(罗丹)。斯氏与毕加索亦然。《春之祭》与“分析立体主义”画作所呈现的艺术空间理念迥异于文艺复兴以来的惯性思维模式,是建立个性风格的关键。

1.艺术时间与空间的凸显

传统观念中,音乐为时间艺术,绘画为空间艺术。然而,斯氏与毕加索都把他们的作品看作时空艺术。《春之祭》以行进的律动来凸显“时间”,以音响的构造和不同律动或 “音响空间”的对比来凸显“空间”。故其音乐既呈示特定的静态场景,亦展演着音乐情节的复合与发展。“分析立体主义”画作中,毕加索打破传统单一焦点的透视方式,以不同视点的转移来凸显时间,以小立方的明暗变化和聚集密度的差异来凸显空间层次。可见,二人的创作都体现了时空的统一。

2.对时空思维的抽象

《春之祭》以“音响空间”的连接或复合来结构音乐,“分析立体主义”画作以时空转移的“节奏”来结构画面。然而,斯氏与毕加索并不满足于身临其境与“可触知空间”(28)布拉克语,指他与毕加索在“分析立体主义”开始时的目标为探索“一种可触知的空间(tactile space)”。的构造,否则他们最终也将会陷入传统艺术模仿自然的误区。故在《春之祭》的第二部分“祭献”中,斯特拉文斯基开始了对第一部分所构建的空间进行“破坏”——将时空的创作思维从具体场景描绘中提取成独立的抽象形式,应用于更为精细的结构中。如此一来,微观层次中的音响变得更为“立体”,而宏观层次的如同身临其境的“音响空间”却被碎化,音乐发展的趋向更为模糊。毕加索在“分析立体主义”后期的探索亦然。本来因具有多角度视点而更为“真实”的物象被碎化得面目全非,分解的逻辑从轮廓扩展到小立方自身,从物象扩展到包括整个背景在内的整个画面,致使画面变成多重心的、满布小立方的“装饰画”。显然,对时空思维的提取使斯氏与毕加索走向了抽象的极端。所以他们在随后的作品中采取了一定的措施,一种对通俗音乐的引用和在绘画中加入铅字等标记,以挽回艺术的“主题”。但是,这种抽象的时空思维已注入他们的骨髓,并深深地影响着后来艺术的发展。

结 语

斯特拉文斯基与毕加索一样,为20世纪现代艺术的伟大先驱。他与毕加索对“形式—结构”的探索和勋伯格与康定斯基的“表现主义”探索道路并行,成为20世纪现代艺术发展的两大核心脉络之一。

在“分析立体主义”绘画中,毕加索破除了传统绘画对“自然形”的认识,从而产生出空间和结构的新概念。后人誉之为“形的解放”。在《春之祭》中,斯特拉文斯基通过音响的构建和延展,改变了传统作品结构音乐的方式,使音乐从芭蕾舞中真正独立,开启了现代音乐新的“音响发展史”。为强调二者创作思维的相似并突出音响在艺术时空的行进变化乃是《春之祭》独特风格的关键所在,本文特意把斯特拉文斯基的突出贡献谓之“行的解放”,以强调与毕加索“形的解放”之平行。

“行的解放”与“形的解放”贵在创新。

通过上文的分析和讨论,我们会发现《春之祭》与“分析立体主义”绘画的创新包括了艺术素材、具体技术和深层的创作思维多个层面。而这一切又根源于艺术家对历史文化宏观发展的把握。寻根问底之后,笔者突然想起了斯特拉文斯基与毕加索都曾说过的一句话:把艺术创作视为“有待解决的问题”!笔者理解此话是每当创作适逢困难之时提出的。“有待解决”意味着退一步先找到解决问题的方法及其背后的逻辑。大概,这种对现象背后深层思维的探索才是斯特拉文斯基与毕加索真正的“默契”!