山西省平遥县域自然与历史文化资源关联性研究

2020-01-17温俊卿

温俊卿

1 平遥县域资源概述

1.1 平遥县域自然资源特点

平遥县地处山西省中部晋中盆地、汾河流域,县域东南高、西北低,地貌类型依次为太岳山余脉中低山区、黄土沟梁区、汾河平原河谷地区。其中中低山区范围较大,城乡居民点分布少、规模小,村庄建设用地紧张、农业耕作条件较差,主要以森林植被自然景观为主;黄土沟梁区兼有山区和平原区的特征,河流水系发育,农业耕作条件较好,居民点数量、规模开始扩大,布局较为集中,是县域资源、经济、生产活跃度较高的区域;汾河平原河谷地区地形平坦,农业资源、交通运输条件好,村庄居民点普遍规模较大,现代化程度高。境内除山西母亲河汾河过境,还有惠济河,昌源河,柳根河,婴涧河四条季节性河流。[图1、2]

1.2 平遥县域历史文化资源特点

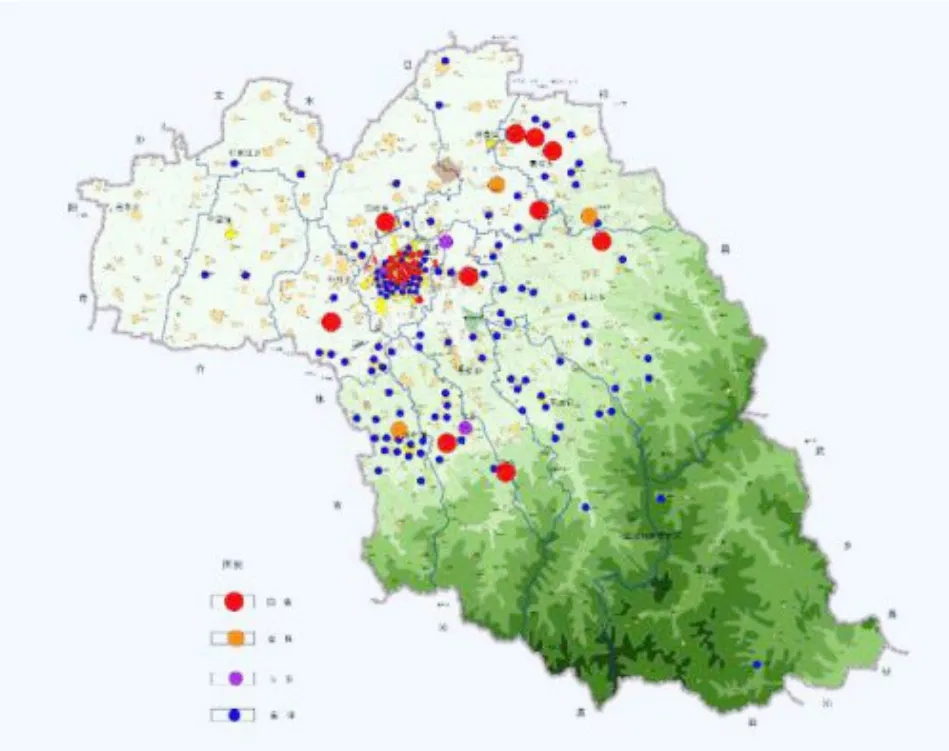

1.2.1 历史文化资源分布

“平遥为陶唐遗墟……,秦汉以降称平陶,至后魏而改称平遥。”[1]2700余年的城乡发展过程中,文物和传统建筑是社会发展和文化演进所留下的最直接的物质遗存。平遥县共有国家级文物保护单位19处,省级文物保护单位3处,市级文物保护单位4处,县级文物保护单位117处,另有第三次文物普查公布的不可移动文物934处。

图1 平遥县域地貌分析图

图2 县域各类地形地貌

图3 县级及以上文保单位分布图

图4 各乡镇文保资源统计图

除了有大量文物,平遥县还有散落于广袤乡村的众多优秀传统建筑,有庙宇、祠堂、戏台等公共建筑,也有晋商名儒或当地大族的传统宅院,但大多保存状况不佳。随着村庄人口的流失,民居院落逐渐空置荒废,戏台等公共建筑利用率随之降低,建筑主体也日益破败。[图3、4]

1.2.2 历史文化资源分布特点

(1)遗存以公共建筑居多

除古城保留大量传统民居而数量远超城内公共建筑外,乡村地区文物和历史建筑遗存以各类庙宇、祠堂、戏台等公共建筑居多,由于保护较一般建筑得力,大多历史风貌良好;宅邸民居数量少于公共建筑,而且由于长期以来为适应居民使用需求不断更新或人去楼空式的荒芜,历史风貌普遍不够完整。

(2)公共建筑类型多样

平遥有多神崇拜的民俗特点,除佛道儒三教崇拜外(如观音堂、关帝庙、文昌阁),还有方位神(如赵壁西神庙、东泉南神庙、西羌西方寺、梁官南庙)、民间神(如尹吉甫庙、林泉先师庙、赵壁子夏庙、利应侯庙、武村虸蝗庙、军寨风水寺、西郭药王庙、丰依姑姑庙)[2]。

因平遥县位于万里茶路重要节点,有着重要的商贸区位、承担重要的商贸职能,所以另有很大一部分公共建筑服务于茶道的商旅,如喜村狐神庙、乔家山日休庵、南岭底茶坊庙、石家坡狐神庙,兼具祈福求平安和歇息休整、贸易交流的功能。

(3)资源分布不均衡

县域14个乡镇在文物及历史建筑保有量上差别较大,除古陶镇因平遥古城内的大量文物和历史建筑而明显区别于其他乡镇外,朱坑乡、东泉镇、卜宜乡、岳壁乡、段村镇5个丘陵地区乡镇的文物和历史建筑数量(434处)即占剩余13个乡镇总数(692处)的63%;如果再加北部襄垣乡、洪善镇,则7个乡镇的文物和历史建筑数量(533处)占剩余13个乡镇总数(692处)的77%。所以,古城、县域东南部及东北部是典型的历史文化资源集中区域。

不均衡的分布特点与村庄形成年代有直接关系,东南部丘陵地区正是县域村庄人口发展最为持续、集中的区域,村庄发展时序明显,历史文化资源遗存丰富。

(4)遗址遗迹呈不同年代的线形分布

罗列分析县域范围内元代以前遗址遗存,可以发现,每一时代最早出现的地域基本沿昭余祁泽薮的边界线型分布,并且随其消退和缩减逐步下移,这也从考古学角度再次印证了这个古代大湖的变迁过程。

2 自然环境、文化发展与村庄形态形成的关联

2.1 村庄历史风貌与自然环境的关联

乡村在人类聚落发展和建设史上,是一类比较自由的聚落形式,最能融于自然和利用自然,乡村聚落规模一般不会太大,在多山的山西境内、在冲刷严重的黄土高原,村庄一般随坡就势,最大限度利用可建设用地,平遥县东部、东南部丘陵地区和中低山区的村庄明显具有和自然环境相融度较高的特点。

2.1.1 建筑材料

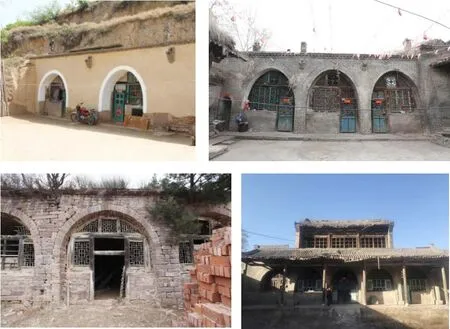

村庄建筑的用材,也直接反映了村庄与周围自然环境的相互依存,地势略平坦地带的村庄,建筑用材一般为砖木,靠近河谷的用材融入卵石,中低山区的用材加入石料,不仅就地取材方便施工建设,更从整体风貌上与地域自然高度相融。[图5]

2.1.2 建筑类型

图5 砖木、河滩卵石、山石分别为主要材料的建筑

窑洞是晋陕一带黄土高原上最古老最常见的建筑类型,靠山掘洞,添置门窗,是最经济方便的早期住宅,是人类适应自然、改造自然的杰出成就。平遥县先民初居于东南丘陵山区,所以窑洞也是平遥县域最常见的建筑类型,不仅在丘陵山区,平川地区也常有这类建筑;不仅是居民住宅,庙宇、祠堂、戏台等公共建筑也常采用这种建筑形式,体现了自然环境对建筑形制影响的长远性。

根据建造方式,窑洞可分为靠崖窑和锢窑,前者依山掏挖,后者平地起窑。根据建造材料,窑洞可分为土窑、砖窑、石窑。还衍生出在窑前加檐、窑上建楼等多种组合方式,但窑洞形制一直都是平遥建筑的重要特征。[图6]

2.2 村庄外部空间形态与文化发展的关联

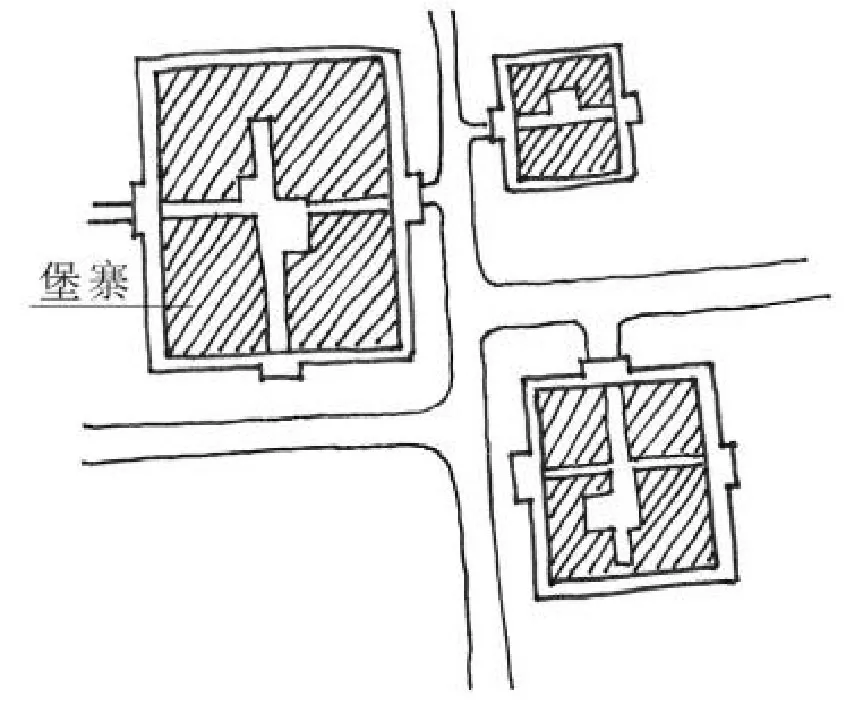

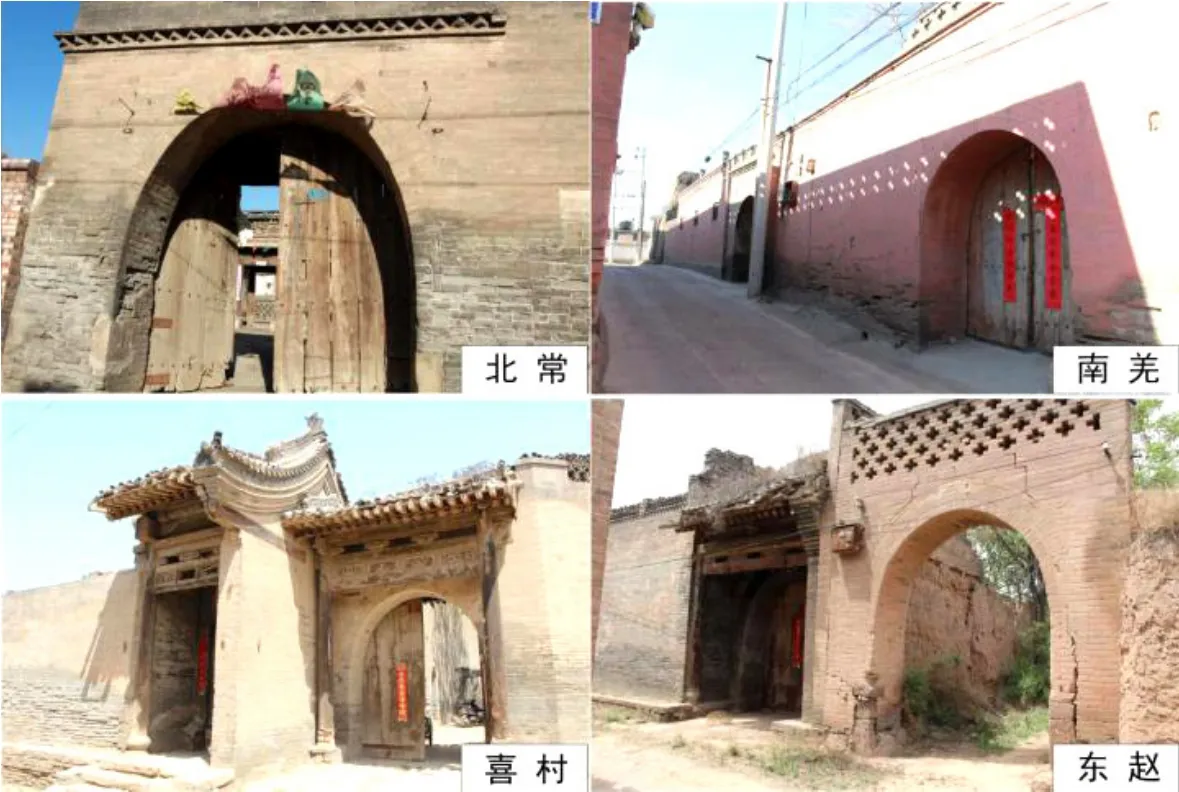

县域范围内的村庄,很多都是封闭的堡寨形式的聚落,外观是高大坚实的堡墙,由版筑素土夯,有一座或两座堡门,设在贯穿堡中一条大道的一端。堡门一般为砖砌拱门,内装门板,定时开启,与早期的里坊管理制度相关。也有一部分是开放空间类,村庄四周边界直接与自然山体林地农田相连。还有介于二者之间的半开放类,即村庄整体开放,村内局部建堡。

图6 土窑、砖窑、石窑、窑上建楼

2.2.1 堡寨封闭类村庄

堡寨封闭类村庄的形式,一方面是出于安全、防卫的考虑,另一方面是社会组织、管理制度的产物。是晋中、晋东南地区常见的村庄类型。

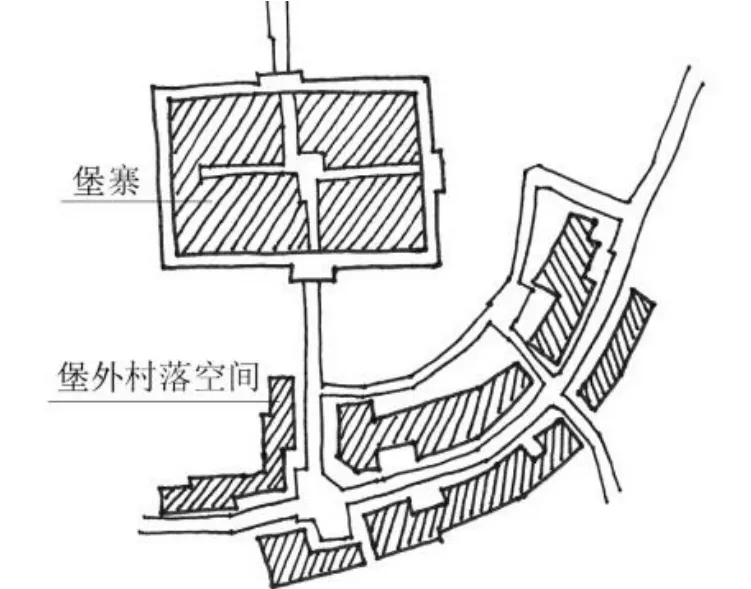

根据《平遥古城与民居》一书的观点[3],平遥的堡总体基本特征有:一般的堡大都设一门,外建堡墙;部内有一条主街,两侧有支巷;在堡部内的主街尽端或堡门上建庙;乡村堡形制较为严整,堡内分为几个部分,比邻而居。[图7]

图7 堡寨封闭类村庄示意图

平遥县域此类村庄较多,它们分别是——梁村:由东和堡、西宁堡、南乾堡、昌泰堡、天顺堡组成,村内主姓冀、毛、邓;段村:由凤凰堡、泰和堡、和薰堡、兴盛堡、成宁堡、永庆堡组成,村内主姓段、张;东泉村:由北堡、当堡、花春堡、新堡组成,村内主姓邓、胡、王;西源祠村:由南堡、西堡、东堡、西河堡、前新堡、后新堡组成,村内主姓乔、李、郝、赵;彭坡头村:由西头堡、南堰堡、南庄、南堡、新堡组成,村内主姓刘、彭;梁坡底村:由旧堡、小新堡、凤凰堡、大新堡、兴盛堡、永庆堡组成,村内主姓张、温。

堡寨封闭类村庄形成的原因主要有:

(1)村庄自然防卫条件不足

此类村庄一般形成时间较长,多位于县域东部、东南部的山地丘陵地区,自然地势对于村庄的拱卫不足,需建完整堡墙进行安全防卫。

(2)村内多姓氏

对于人口规模较大的此类村庄,建堡寨的另一重要原因是多个姓氏,各大家族之间多建堡墙实现空间分割,有利于管理与和睦相处。

2.2.2 空间开放类村庄

空间开放类村庄即为已无堡寨形式的村庄。

此类村庄有两种,一种是随着现代化进程和城镇化发展而形成的平川地区的现代风貌村庄,这类村庄已从村庄格局风貌、建筑类型样式、村民生活方式等很多方面极大地接近现代风格和水平,是新兴现代开放村庄;另一种是建村伊始即为开放式村庄的古村落,如,普洞村:依山势地形所建的台地窑洞建筑群;东郭休村:地理区位较偏远,山头崖口建村。[图8]

图8 空间开放类村庄示意图

空间开放类村庄形成的原因主要有:(1)村庄自然地势防卫条件良好,此类村庄一般位于山区腹地,村庄外围即是深沟或山梁,形成天然的防卫屏障。(2)单姓家族聚居,村内单姓家族聚居,有相互交流需求。(3)通商贸易,此类村庄多位于古商道驿道上,开放的空间形态为适应商旅贸易的便利而形成。

2.2.3 空间半开放类村庄

此类村庄部分空间开放,村内建有独立封闭堡,大多为人口规模较大的村庄。(图9)最典型的如喜村,村内有毛家堡、南堡、新堡,村庄南部古商道区域空间开敞。

图9 空间半开放类村庄示意图

空间半开放类村庄形成的原因主要有:(1)村内多主姓,但商贸功能发达

既要满足主姓大户的安全需求和私密性需求,又要面向商贾背夫,发展贸易及服务型产业,多分布于商道驿道上。(2)外姓人口迁徙,外姓人口的迁徙和战乱,综合促成空间半开放村庄的形成。

2.3 村庄内部空间格局与文化发展的关联

受不同地域自然与历史文化要素影响,村庄内部空间格局、院落形态、建筑类型、风格面貌都存在着地域差异,体现在以下几个方面:

2.3.1 街巷空间尺度

综合来讲,同是黄土丘陵地貌类型,南部段村、卜宜的村庄普遍比北部岳壁、东泉、朱坑的街巷空间尺度大,除了经济、贸易等社会因素,人的活动对自然的改造利用程度较强,也是影响原因之一。

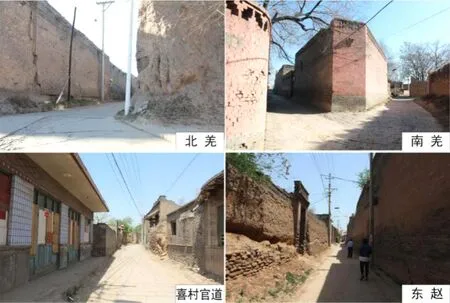

基本同一海拔高度、相似地形地貌的四个村庄对比,位于段村镇的南羌、北羌历史街巷空间尺度较大,即使上述的喜村官道也不及。(图10)

2.3.2 院落形式

段村、卜宜一带,常在大院内部再设居住型院落,外在形式即为一户院落一个大门,院内停放车马,内部再设二门,作居住空间的入口。而东泉、朱坑一带的院落则为并列式功能分离,外在表现形式即为居住院落与车马院/场院并列排布,入口并列存在。(图11)

2.3.3 建筑装饰

段村、卜宜一带村庄多高门大户,多为朴素风貌;东泉、朱坑、襄垣一带村庄,注重外立面的精美,常装饰砖雕木雕等。主体建筑亦然。(图12)

3 水系地理变迁与村庄空间体系的关联

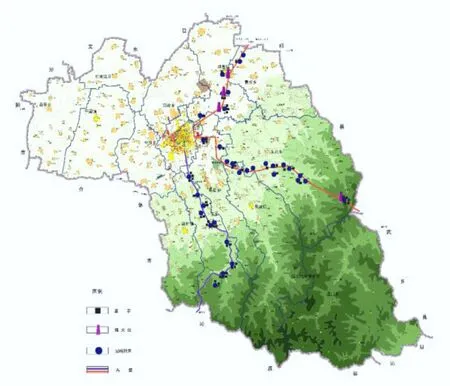

平遥县域村庄的形成年代与古晋阳湖——昭余祁泽薮的变迁息息相关。《水经注》与《墨子》中均有记载,山西中部曾有古代大湖,名昭余祁,位于晋中盆地偏南部,其水源主要是上游的汾河,及其支流潇河、文峪河、昌源河等。众水汇集昭余祁大湖,再通过雀鼠谷下泄,大湖方圆数百里,范围涵盖今太谷、祁县、平遥、文水、汾阳等地。汉代淤淀成九个较小湖泊,唐宋时只有邬城泊见于记载,并日渐涸塞,元代前后干涸消失。(图13)

图10 南北村庄街巷空间尺度对比

图11 南北村庄院落结构对比

图12 南北村庄建筑装饰对比

图13 昭余祁泽薮不同时期边界及遗址分布图

随着昭余祁泽薮的变化,平遥境内的村庄分布也逐步发生着变化,基本演变趋势可概况为:“沧海桑田、泽退人居、逐水西移”。从时间阶段上看,东南部丘陵地区的村庄建村历史较早,是平遥县域早期人类生产生活的主要区域,中部冲积平原倾斜区和县域西部的村庄建成年代略靠后,中西部村庄形成时间最晚。[4]

梳理村庄的形成、变迁历史脉络能够最直接地了解县域历史文化的发展顺序,能够比较准确地寻找重要历史节点可能存在的重要历史遗存及其背后可能蕴藏的非物质文化遗产。尽管现在遗存的古村落多为明清建筑,但在村庄选址、与自然环境的依存度、村庄空间格局、遗留历史构筑物等方面均存在相应的时代特征,具体表现为如下几方面。

3.1 村落格局沿袭古制

从村落形成时序上讲,东南部丘陵山区自古就是人类活动的重要区域,村庄聚落形成时间早,很多村落格局沿袭古制;中部冲积平原倾斜区和西部县界处村落多形成于汉唐,随古城的建设达到一定的兴盛;中西部平川区村落多形成于元明清,为适应人口数量的增加和社会活动的多样性而建成。

3.2 历史积淀的作用

早期形成的古村落多人口大村,如乔家山、彭坡头、梁坡底,这些村庄并不具备现代意义中的交通、用地条件等便利区位条件,成为规模较大的村庄不能排除历史积淀的因素。

3.3 早期形成的古村落中多古树

在东南丘陵地区的古村落中,随处可见超高树龄的大树古树,从人类活动与树木植被的亲密角度,也验证了村落的历史性。

3.4 不同时期村庄的名称自成特点

早期形成的村庄,名称多不能直解,或反映物质特点,或蕴含一定寓意与希望,或无可考证,如东胜、龙峪、黄仓、丰盛、兴旺等。中期形成的村庄因时代更迭、时有战乱,村庄名称多反映一定的功能,如南羌、北羌、西羌、大羌、军寨、官地、营里等,显示其最初的军事作用。后期形成的村庄则更接近现代常见村庄的命名方式,直接以聚居人口的姓氏命名,如杜村、曹村、王家庄、郝家堡等。

4 古代经济活动与村庄空间体系的关联

4.1 古商道繁荣与沿途村庄的发展

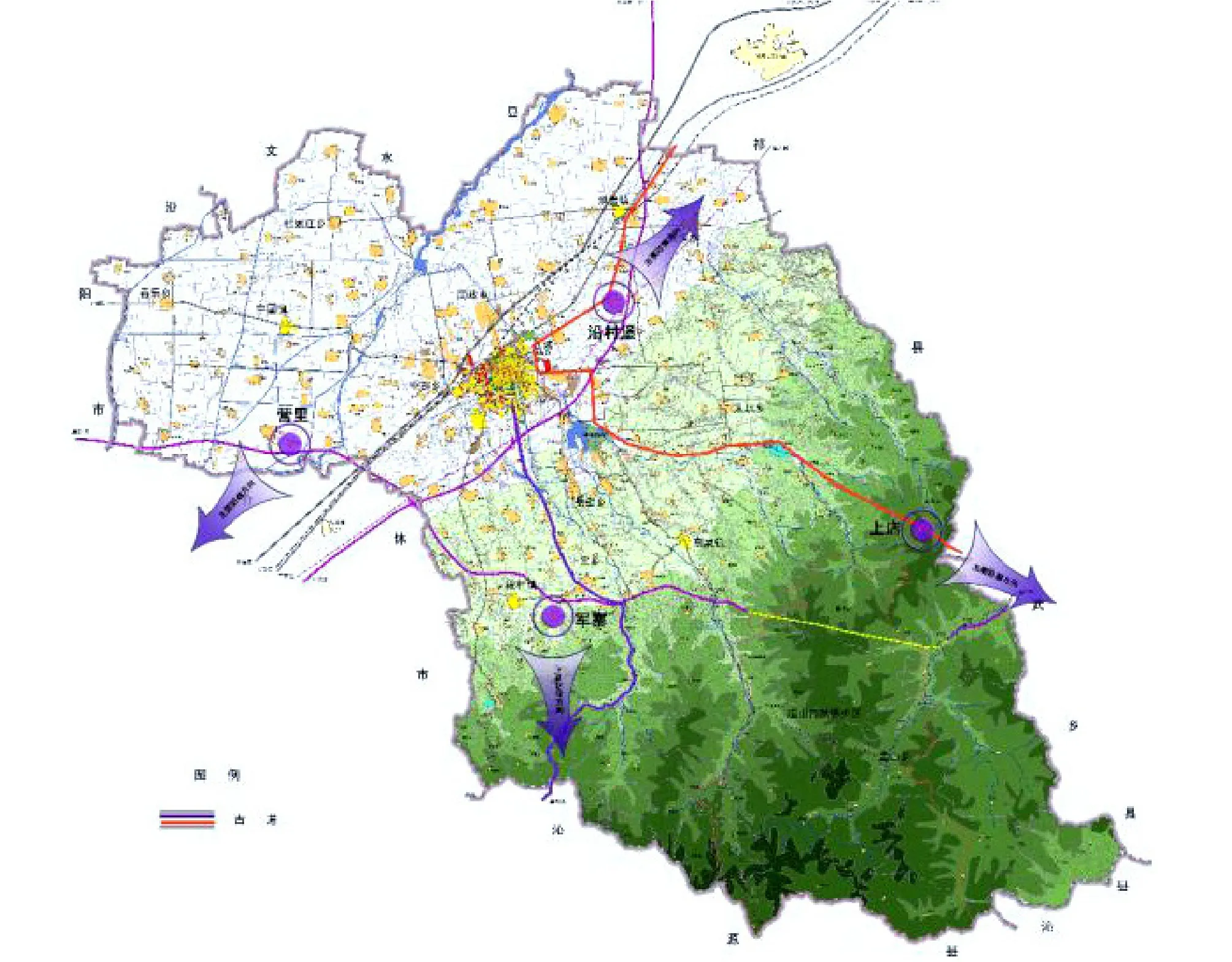

据考古调查发现,从福建崇安起,通往蒙古及俄罗斯的万里茶道从武乡县进入平遥县[5],在平遥境内第一个重要驿站即是朱坑乡上店村,随后向东沿惠济河入平遥古城,再分三路出平遥。其中历史遗迹遗存最多的是上店——古城——洪善一段,共长47公里,沿途村庄21处,与茶道有关的文物80余处。传统农耕文化与商旅文化交织碰撞,产生了县境范围内独特的古道文化类型,具体表现为如下几方面。

4.1.1 商旅服务设施

漫长的运输路途催生了众多为路经商旅提供饮食、住宿、小歇、信息交流、商业贸易的场所,就目前发现,古道沿途有14处商旅服务设施,多称庙,如上店村狐爷歇马庙、茶房庙,坡底村狐爷庙,乔家山日休庵,常村茶房庙,喜村茶房庙、狐神庙、东郭车马店、沿村铺栖真庵等。这些庙宇设施通常都具有多重复合社会功能,如宗教崇拜、茶饮歇脚、信息集散、贸易交流,同时服务于过往商旅和当地居民。这些遗存有的已公布为县级文物保护单位或三普未定级文物,有的建筑质量较差,村民口述曾具备商旅服务功能。

4.1.2 商贸交易设施

古商道上除了有餐饮住宿等服务设施外,还有多处重要节点具有区域商品贸易职能,上店、坡底、乔家山、喜村、沿村铺、洪善即为古道上的重要商贸节点,分别在不同区段承担着商贸交易的职能,现在仍有多处商铺建筑群保存。

商贸交易设施一般位于村庄内部,交易活动与村民的生产生活发生密切联系,一般都是村庄最繁华热闹的地段,如洪善商业街即为主干道南北大街。商业贸易集中的街区地段也会影响村庄的整体空间布局,多会集聚吸引大宅和其他公共建筑的建设,对其建筑类型和建筑风貌产生一定的影响。

4.1.3 军事防御设施

晋商的发展是一部商业史,也是一部当地的军事史,资金货物的流动常常伴随着武力斗争发生,故而平遥境内古商道两侧出现了很多兵寨、烽火台等军事设施。如上店村现存古兵寨一处,对平遥东部门户起到了防御作用;沿村铺原为明代军事设施,村西古商道旁原有烽火台,毁于上世纪七十年代,村民传为军人之后,民居檐部采用垛口式封护,沿袭了军事堡寨的传统建筑形式;洪善村南古商道旁也有一处烽火台,是研究商业、军事、村庄建设的重要实物资料。(图14)

图14 县域古商道及沿线村庄位置图

4.2 古代农业经济活动与村庄的发展

农业经济繁荣对村庄发展的作用主要体现为促使村庄分离。

平遥县域东南部是人类活动较早、村庄历史悠久的区域,元代以后,随着昭余祁泽薮的彻底干涸,平遥逐渐成为山西中部汾河流域耕地资源条件较好的地区,除了汾河时有涝灾,县域西部已经成为广袤良田,即便如此,东南部丘陵地区仍然是人们生产生活的“福地”。对比康熙版、光绪版《平遥县志》和1984年行政区划资料,县域村庄的数量变化如下:

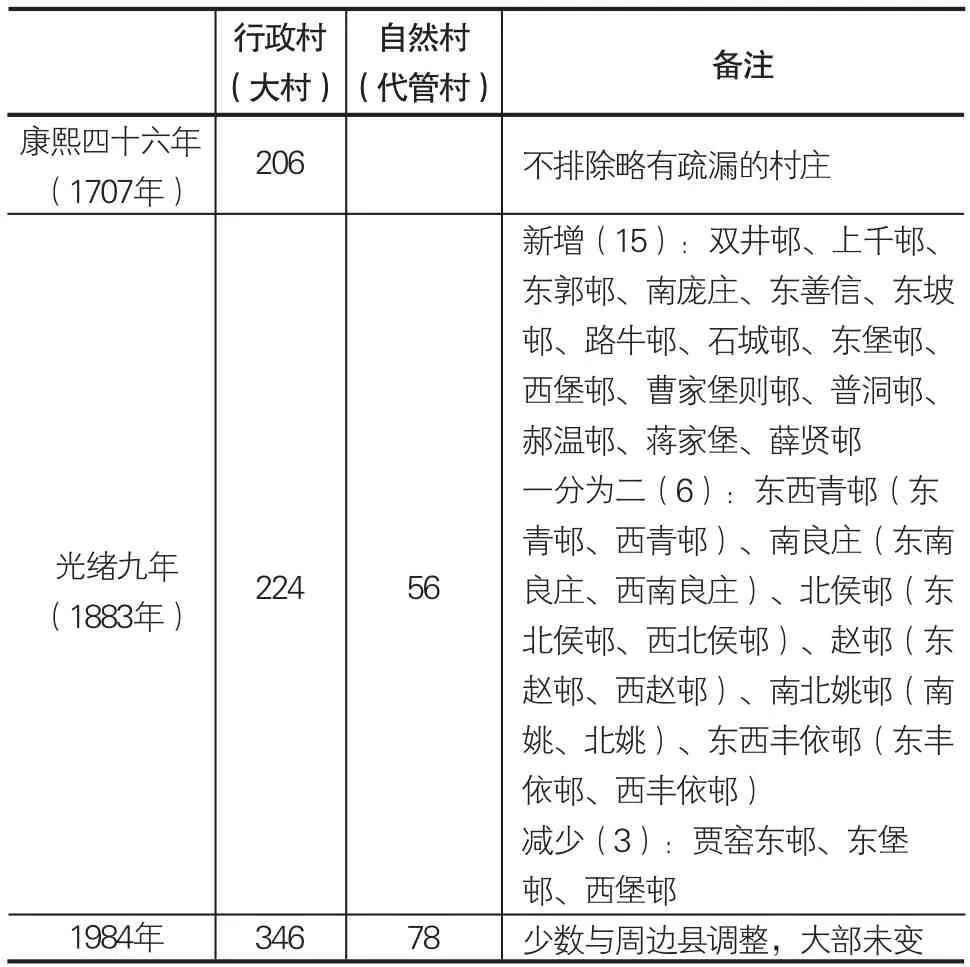

表1 1707-1883-1984年度平遥县域村庄数量变化[6]

从康熙年间到光绪年间,新增行政村及自然村共74个,大部分在县域东部、东南部丘陵山区。从光绪年间到1984年,行政村增加122个,自然村增加22个,依然集中在东部、东南部丘陵山区。人口的增加、农业经济的繁荣,并没有使这个农业耕作用地资源较少区域的人口向西转移,而是不断发生村庄分离,基本有三种形式:

4.2.1 村旁择地建新堡

这类分解人口的方式只是从空间上形成了分离,并未发生行政变化。如修德村向西分离出修德北堡、常村向北跨惠济河分离出常村北堡。村庄内部的家族传承、风俗习惯等仍有密切联系,公共设施也可共建共享。

4.2.2 就地分割,一分为二

这类分离是从现状空间格局上直接进行的分离,且各自独立成村。如东赵村和西赵村,村庄规模发展到一定程度后,功能分区明显,且有自然河道相隔,人口扩张、耕地不足,村庄分离势在必行。这类村庄分离后相对独立,但社会活动仍有丝丝缕缕的联系。

4.2.3 远距分离

这类分离较少发生,除人口扩张、用地不足等自然因素外,多伴有一定的社会因素,如郭休村和东郭休村。东郭休村从郭休村分离后,向东迁至山区,两村从经济交流到社会活动交流都基本隔断。

5 社会变迁对村庄空间体系的影响

除了漫长而持续的自然社会活动给村庄聚落带来较为深远、持续的影响,政权更替、政策执行、突发战争等短时期社会行为也会在村庄聚落的发展、民众生活生产方式上留下痕迹。

5.1 民族迁移融合与村庄聚落文化的关联

山西自古就是民族融合之地,北魏拓跋氏定都平城之后,大量鲜卑族人涌入山西,主要由两个入口进入,一是当时的都城大同,二是东渡黄河的石楼,山西的北部和西部成为少数民族主要聚居地,由西路而来的少数民族继续东进,曾抵达孝义、汾阳、介休。平遥县一直处于农耕文明和游牧文明交界地带,也偶有民族融合的历史现象。

5.1.1 物质遗存

县域西部有几处村庄,大羌、西羌、南羌、北羌、营里、北营等,村庄名称就体现了与晋中盆地主流汉民族文化的不同,这类村庄聚落或是少数民族聚居而来,或是战争驻兵的产物。

5.1.2 民俗

图15 县域防御性村庄空间分布图

平遥民间有一种说唱艺术,名“平遥鼓书”,大多由盲人演唱,当地俗称“瞎子说书”,又叫“弦子书”,一般在婚丧嫁娶、满月过寿等礼俗大节的时候表演,最初由一人坐唱,用到三弦、笛子等乐器。据考,此即为一种胡乐表达形式。

5.2 宗族更迭与村庄聚落文化的关联

平遥县有不少古村落以姓氏命名,有单姓村庄,如乔家山、梁村、赵村、任家庄、郝家堡、贾家庄等,也有双姓村庄,如曹冀、郝温、梁赵、侯冀、侯郭、梁周、张赵等。从村名看,冀、梁、侯、郝、赵五姓出现率较高,事实上也确实为县域大姓。在实际调研中,村名和村中大户大姓往往难以重合,如梁村大姓实为冀、毛、邓,郝村开主姓许。

社会发展、人口迁徙、家族斗争等都有可能导致村庄人口结构的变化,村名不易变更,保留了最原始的痕迹。这些村庄多分布于冲击倾斜平原地带和平川地区,是元代以后人口数量增长、经济活动频繁、政权更替等较为活跃的地区,这类村庄往往历史遗存丰富多样,数量类型较多。

5.3 战争与村庄聚落文化的关联

不管有意为之,或是社会经济发展需求所衍生,平遥县域目前至少留存有四处对外防御的据点,分别分布在县域东南西北,是为平遥县的四方门户:东部上店、南部军寨、西部营里、北部沿村堡。(图15)

时过境迁,这些村庄的防御功能已然不复存在,但还是在村庄空间格局、建筑细部留下了历史的痕迹。如军寨村内巷道交叉复杂,很多并不连通,即是为了满足阻敌而设。营里民居建筑装饰仍沿用垛口形制,山墙封口较为刚硬。

6 研究结论

本次研究重在从空间角度厘清自然格局变迁、历史文化演变对乡村聚落发展产生的影响、留下的痕迹,为求能够在已经支离破碎的历史文化信息中重新建立起若干联系,为散落的乡村梳理出更多独有的特点,为城乡之间的关联和互动寻找更多的渠道,为县域历史文化遗产保护提供更多信息和思路。并对县域单元自然与历史文化资源研究提出以下建议。

6.1 建立全域保护的理念

一县地域单元上的自然与历史文化资源、城镇和乡村,都是组成县域资源不可分割的整体,乡村通常是城市经济的根基和延续,乡村之间又有着千丝万缕的社会经济联系,所以不能割裂地看待城市和乡村,也不宜对某一古村落单独实施保护发展,反之不仅不能凸显其最核心的社会责任与历史意义,也容易造成千村一面的保护状态。

6.2 建立线性保护方案

县域乡村很多存在线性关联,如商道上的乡村、水位线上的乡村、流域中的乡村,遗产保护、乡村振兴工作中,应多关注具有线性关联的村庄,力求形成联动发展。

6.3 重视乡村振兴的历史感塑造

不论对于历史文化遗存较丰富的古村落,还是一般乡村,在乡村振兴、村庄发展的过程中,都要重视村庄及周边环境历史感的塑造,回归其乡村本来的面貌,提升环境品质,建设美丽乡村。