希望它能留下来

2020-01-17

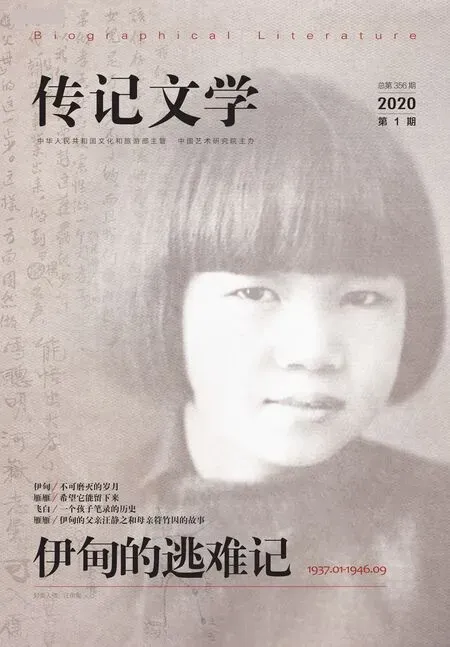

伊甸是一个女孩的名字。

1927年2月,女孩出生于湖北武昌粮道巷三号。当时北伐革命军正在全国取得胜利,父亲汪静之是诗人,在北伐革命军总政治部《革命军日报》任编辑,沉浸于“我家和国家都要变成乐园了” 的美好理想,给这个家庭的第一个孩子取名“伊甸”。

1937年8月13日,“淞沪会战”爆发。那年伊甸10岁,伊甸的家住在浦东六里桥,“白日里看到头顶的空战,黑夜里看到枪炮的火光,房屋被轰炸的炮弹震颤着……”

8月17日清晨,伊甸全家人在细雨中走上逃难的路。牵着7岁的弟弟,抱着4岁的妹妹,母亲拿了几件孩子的衣服,父亲背着尚未完成的《爱国文选》手稿,汇入躲避战争的难民洪流。

从上海浦东到杭州,转安徽绩溪,再去武汉,又奔广州,继而德庆、柳州、宜山、贵阳、定番、独山、重庆……步行、轿子、人力车、舟船、火车、汽车、木炭车……伊甸的家庭与千万中国家庭一样,被战火追逼着,“一直在日本鬼子前面走”,辗转颠沛,经历诉不尽的艰辛。在“打回老家去”的强烈企盼中,伊甸成长了。

1945年8月,伊甸一家人在重庆加入了全民欢庆抗战胜利的盛大节庆。之后又等了一年,好不容易才买到了回家的船票。

1946年9月10日中秋节当天,他们终于回到了杭州临平外婆家。九年的流离结束了,外公已不在了,老家的爷爷奶奶也不在了,他们都没有能够等到团聚的这一天。

逃难开始时,父亲嘱咐伊甸写日记,说将来可以写“逃难记”。在那样坎坷不定的岁月里,难得伊甸点滴断续地坚持了写日记,更难得之后几十年动荡中伊甸的母亲保存了这些小记忆。

日记中记述伊甸在战争环境中所历所见所闻所思,保存下一部普通人的战时生活纪实。日记中能看到“淞沪会战”与“黔南事变”中的逃离,大后方民众为坚持抗战所做的努力,跑警报、自修学业、各种生活琐事,地方风俗、社会百态,以及生活在那段历史中的孩子的天真和情趣。日记记录的时间、地点、方式、人物等诸多要素,应是抗战史的珍贵素材。这份“文物”,对后辈们或者是意义,对老辈人更多是意味。

伊甸希望这部“逃难日记”出版时就叫《逃难记》,因为这是父亲当年的嘱咐。鉴于《逃难记》作为书名近年已有使用,故改用《伊甸的逃难记》。如此,“伊甸”原本的“乐园”含义巧与战争灾难形成对比,赋予了书名更深的寓意。

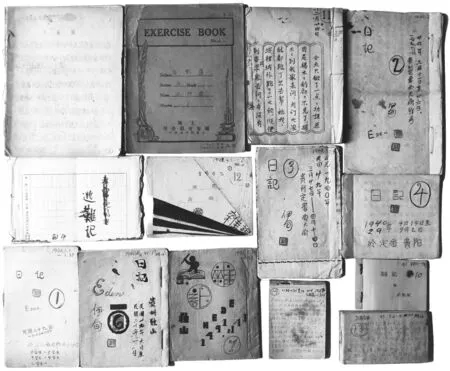

伊甸日记封面

伊甸的逃难日记,始于1937年8月13日“淞沪会战”当日,止于1946年9月3日。之外收入1937年初仅存的两册日记,将战火到来之前祥和快乐的家庭生活,与战乱中的流离艰辛形成对照,或更能令人感悟“战争与和平”对于普通民众生活的含义。

伊甸日记的独特之处在于,它是纪实,有别于回忆录;它是孩子的视角,有别于成年人的着眼与历史学家的评述。日记的文字表达活泼流畅,简洁朴素。日记中伊甸自绘的插图更加增添了一份生动的童真稚趣。“没什么轰轰烈烈,但真实”。

伊甸日记书写使用的所能得到的各样的纸和笔,那些自制纸捻手工装订的大小不一的本册,让人真实感受战争中漂泊的艰辛。日记书写“逢钢笔铅笔则横、逢毛笔则竖”,还有八十年前的行文用字,也能让人真切体验时代变革带来的文化冲突。

伊甸日记及散篇存24件册(日记21册约含四百余篇日记,作文二篇,书信一件)。日记册页多有破损和缺失,某些时间段没有日记留存,或遗失,或没有,不得而知。

漫漫的岁月长河中沉寂着无尽的石与砂。我拾到一枚,觉得珍贵,希望能把它留下来,让后来的人有机会,读它记录的那一些历史,品它沉淀的那一味苦难,赏它别样的那一抹风采。

2019年10月 于北京