伊甸的家庭

2020-01-17

伊甸的父亲汪静之 (1902—1996) 是徽州绩溪人,母亲符竹因(1903—1986) 是杭州临平人。20世纪20年代初,父亲在浙江第一师范读书,母亲在浙江女子师范读书,他们相恋在西子湖畔。

父母亲与因诗结缘的朋友们用白话写诗,写爱情诗,他们是新文学的实践者与开创者,是新文化运动中的新青年。1922年,父亲的《蕙的风》由上海亚东图书馆出版。纯清质朴的白话新诗,直抒爱情的欣喜和苦闷,风靡文坛,更引起一场“文艺与道德”的论战,掀起巨大反响,以中国现代文学史上第一本爱情诗集,进入文学史。

1931年“九一八”事变之后,“忧虑亡国灭种之祸”,父亲和母亲着手选编爱国诗文。1937年,在“八一三”事变的枪炮声中伊甸全家逃离浦东,父亲随身带着未完成的爱国诗文手稿,避难途中继续作注。1938年至1940年,商务印书馆陆续出版《爱国诗选》(四册)和《爱国文选》(四册)。抗战期间父亲授课的教材主要就是这两套书。父亲是那时中国文坛第一位编注出版爱国诗文选的人,他希望“教育青年保卫国家,避免亡国的危险”。

1937年,战争迫使伊甸全家背井离乡,跨越九省,历时九年。逃难开始时伊甸十岁,弟弟七岁,妹妹四岁,小妹是在避难贵州时出生的。逃难生活颠沛流离,没有机会上学,父母就是老师,山川河流、民俗风情和战争环境便是课堂。孩子们记日记,读书报,写作文,去教堂练习英语;生存状况艰辛简朴,衣服自己补,玩具自己做,有空白的纸头都留着写草稿;离乡背井、天涯沦落,父母宽厚待人,亲朋相携相助。在父母的爱护和教育之下,艰难环境中成长起来的四个子女全部大学毕业,聪慧善良,业有所成。

伊甸,1927年出生于武昌,在北伐革命军工作的父亲为她取名伊甸,寓意“家庭和国家都将成为乐园”。上大学时改名汪晴。从事对外文化交流和文化艺术领域的翻译研究。

弟弟,1929年出生,父亲起名瀑落,取义太阳神阿波罗,母亲叫他阿波。上大学时改名飞白。抗美援朝时参军,后任大学教授,从事教学、外国诗歌翻译和世界诗歌史研究。

妹妹伊霓1932年出生,小妹伊虹1941年出生,两人均毕业于中央美术学院,从事美术专业创作。霓与虹,都是雨后天晴之际,太阳光在天空中折射出的美丽景象。霓,与虹色彩排列相反,亦称“副虹”。

父亲和母亲教书近三十年,为生存,也为育人救国的理想。父亲1952年告别上海复旦大学讲坛,到北京人民文学出版社从事古籍编注;1956年成为中国作家协会专业作家;1965年隐居杭州郊外;1996年离世。

2019年9月19日 完成于北京

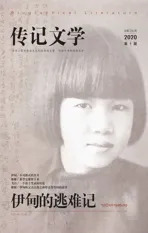

抗战期间全家没有照片,此张全家福拍摄于1956年北京干面胡同旧居。左起:母亲符竹因、飞白、伊虹、伊甸、伊甸女儿雁雁、伊霓、父亲汪静之