语料库视角下《苏东坡传》汉译显化比较研究

2020-01-16张淑华吴建伟

张淑华 吴建伟

(华东理工大学,上海,200237)

Vinay, J.P.& Darbelnet认为显化(explicitation/explicitness)作为一种翻译策略,是“把原语文本中隐含存在的、可推断的信息在目标语中明确表达出来的过程”[1],Olohan & Baker认为显化广泛存在于语言转换的过程中[2]。20世纪90年代,国内平行和翻译语料库的出现使学者们便于开展对“显化”翻译的定量研究。胡开宝、朱一凡通过建立小型莎士比亚翻译语料库,从定性和定量角度分析了莎士比亚戏剧《哈姆雷特》两个汉译文本中的显化现象,并分析了差异动因[3]。瑶琴利用语料库方法分析了《红楼梦》霍克斯译本中人物特征的意义显化[4]。董敏、冯德正基于英汉平行语料库对汉语科技译文逻辑关系显化策略进行了实证研究[5]。李红英等基于平行语料库对汉译英中连词显化进行研究[6]。当前,学界对以语料库为基础的显化研究不断深入,但此类研究所涉及的文本类型,尚无基于对人物传记类译本;从研究的理论分析模式来看,也极少有运用功能语篇分析模式对显化翻译进行研究。因此,本文应用功能语篇分析框架,借助Spliderling,Wordsmith等软件,研究人物传记《苏东坡传》张振玉译本(下文简称“张译本”)与宋碧云译本(下文简称“宋译本”)中的显化现象,总结人物传记类文本的显化特征,并从语言系统、文化差异和翻译策略三个方面分析两译本中显化差异的动因。

一、显化研究的功能语篇分析模式

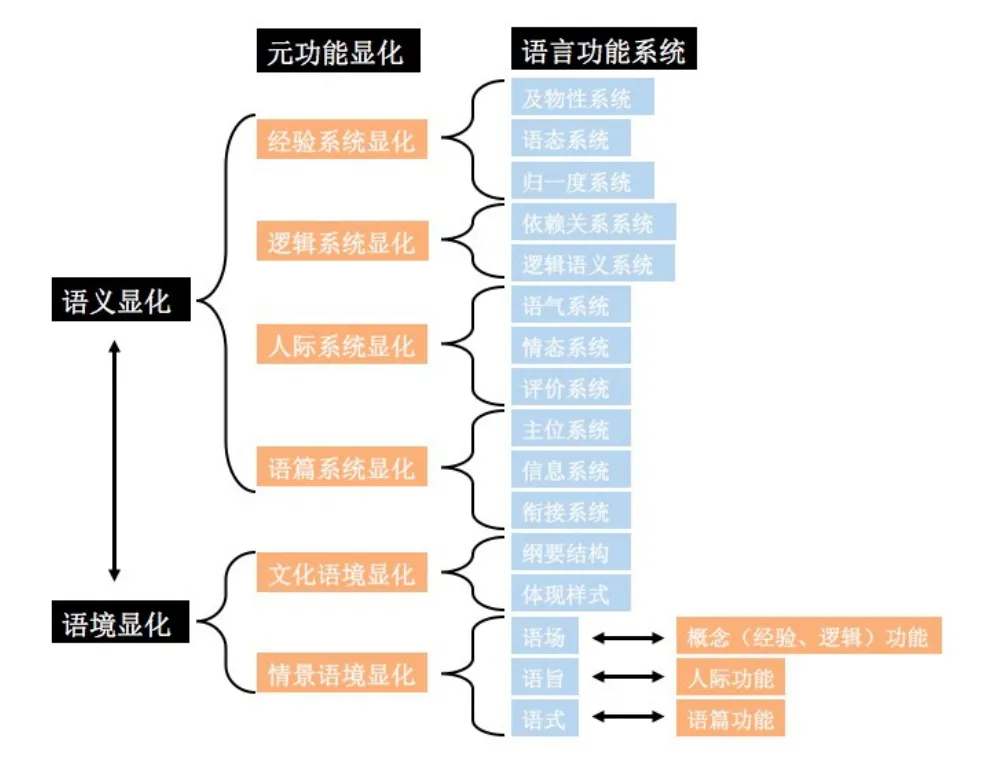

M.A.K.Halliday提出了系统功能语法理论以及语言的三大元功能[7]。这一理论在国内最早由黄国文引入并应用到译文分析中[8][9],为显化翻译建构了一个功能语篇分析框架[10]。如图1所示。

图1 功能语篇分析模式的显化分析框架

黄国文认为语篇中的词汇语法形式可以反映语篇的意义(功能)[11][12]。因此,此显化分析框架基于两个假定:(1)显化特征是译文独特的文本性质,通过功能语篇分析有望揭示这一特征;(2)显化特征存在于语义系统的各个层面,有望通过自下而上的分析模式来探索其实现形式[13]。所谓自下而上的分析模式是指从最基本的语法词汇入手分析语篇。

结合图1的分析模式,本文拟从元功能显化中的概念系统、人际系统、语篇系统三个方面展开分析。通过分析译文中的词汇和语法形式,进而对两译本的显化翻译现象进行对比研究。

概念系统显化指人们通过语言表达对世界的经验和看法。本文主要从概念意义显化、文化信息显化和动作参与者显化三个方面进行量化分析。人际系统包含情态系统、语气系统和评价系统。情态系统显化指对人物的情态、意志和语气的显化;语气系统的功能特征有主语成分、限定成分和剩余成分;评价系统包括对人物的态度、介入和分级。本文着重考察了情态系统显化和评价系统中的人物分级显化。语篇系统显化可以通过对衔接系统进行量化。衔接系统主要功能特征有:所指、省略、替换、连接、搭配等。文本分别对《苏东坡传》前两章中具有所指、替换、连接等功能特征的部分结构在两译本中的显化情况进行量化,以此来分析两译本的语篇功能信息显化特征和差异。

二、分析与讨论

(一)《苏东坡传》英汉翻译语料库介绍

笔者自行搜索建立的《苏东坡传》英汉翻译语料库收入《苏东坡传》原著、张振玉和宋碧云译本,以及随机抽取的汉语原创人物传记5部①本语料库收录人物传记文本出版信息列出如下:Lin Y.T.The Gay Genius:The Life and Times of Su Tungpo [M].London: The Windmill Press, 1948.林语堂.苏东坡传[M].张振玉,译.天津:百花文艺出版社,2000.林语堂.苏东坡传[M].宋碧云,译.海口:海南出版社,2001.王晓明.鲁迅传[M].上海:上海文艺出版社,1993.任建树.陈独秀传[M].上海:上海人民出版社,2004.罗志田.胡适传[M].成都:四川人民出版社,1995.萧一山.曾国藩传[M].北京:东方出版社,2009.朱东润.陆游传[M].北京:人民文学出版社,2007.,研究总库容1,705,140字(词)。具体数据见表1。

表1 《苏东坡传》英汉翻译语料库

本文应用了Wordsmith对每一可比文本的形符②形符(Token)数:文本中出现的字(词)的个数。、类符③类符(Type)数:不重复统计的形符数,即文本中不同的词形数。和标准化形次比④标准化形次比(STTR):文本中每千词(字)的类符与形符之比的平均值,是衡量词汇密度的重要指标之一。STTR值越大,说明该语料库中词语的变化性越大,词汇越丰富,词汇的重复率越低。进行了统计。结果显示,张译本和宋译本的标准化形次比(千词)与表中汉语原创人物传记的标准化形次比相当接近。说明从语言词汇使用上,两译本都较接近汉语原创文本。同时,张译本的标准化形次比略高于宋译本,可初步推断张译本中的词汇丰富度要比宋译本高。

由表1可见,《苏东坡传》英文原版词汇总量为172941词,与张译本字数之比分别为1:1.26,与宋译本字数之比为1:1.2。两个数据均低于王克非考查英译汉文学翻译中常见英汉字(词)比例范围(1:1.65-1:1.90)[14]。究其原因,一方面由于《苏东坡传》中引入了大量苏东坡创作的诗词,林语堂撰写的英文原著中这些诗词的英文词汇数量均明显多于汉语原诗的字数。另一方面,两译本文字总量均明显多于原文且张译本总字数比宋译本多约26000字。显化是使译文文字总量多于原文的主要原因[15]。据此判断两译本文字数量差异的主要原因在于显化程度的不同。Nida & Taber也提到好的译文一般比原文长,因为译者会明示原文隐含信息,从而增加译文的冗余度[16]。因此,从文字总量上判断,张译本的显化翻译程度略高于宋译本。

(二)概念系统显化

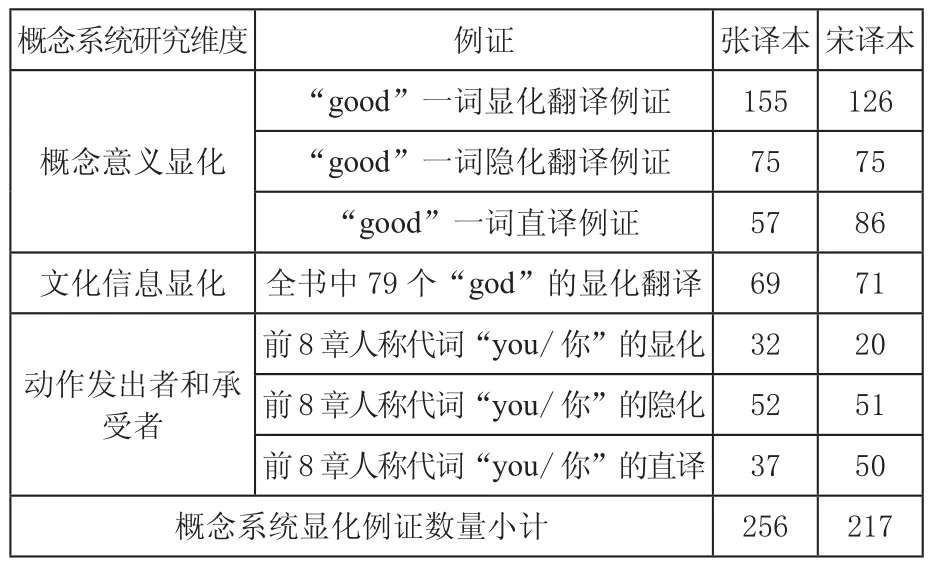

为考察概念系统显化在两译本中的体现,本文结合上文提到的概念系统显化三个维度,分别选取研究对象。每个维度的定义和具体研究对象汇总见表2。

表2 概念系统显化研究内容

针对这三个维度的研究,本文进行了以下三步考察:

第一,用WordSmith获得《苏东坡传》英语原文的词频列表。词频表中使用频率最高的前五个形容词见表3。考虑到统计规模和词汇模糊度,本文从这五个形容词中选取“good”一词在两译本中的翻译情况进行对比分析,借此来代表两译本概念系统的显化情况。在统计过程中,将照字面意义进行翻译的统计为直译,明确翻译出指代具体内容的统计为显化翻译,省去不译的统计为隐化翻译。据此,“good”一词在两译本中的显化情况见表5。

表3 原版《苏东坡传》中词频最高的前5个形容词

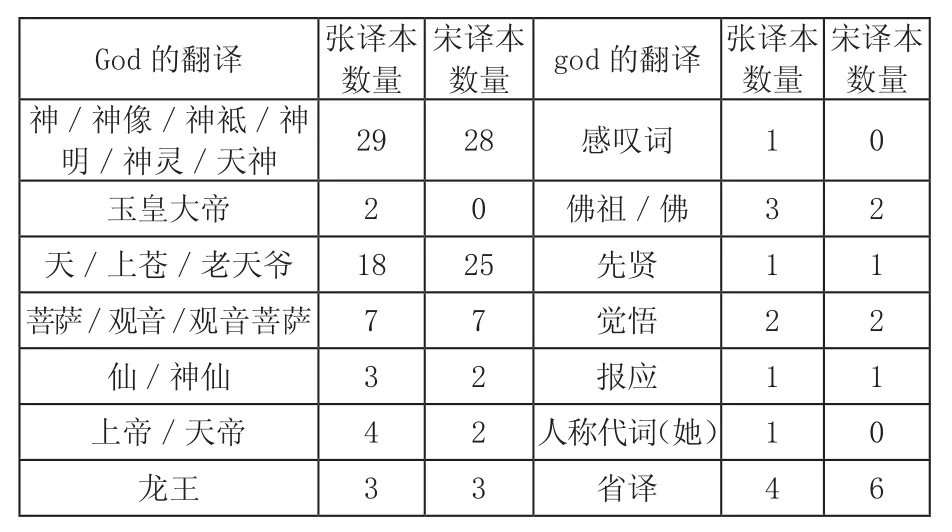

第二,从词频表中选取蕴涵英美文化特征且词频最高的意象词——“god”,并统计该词的翻译情况。“God”在《苏东坡传》英文原版中共出现79次。其在两译本中的显化情况,可作为文化信息显化维度的参考。“God”一词的翻译在两译本中的分布情况见表4。

表4 《苏东坡传》两译本中“God”一词翻译情况

第三,分析英语人称代词“you”的显化翻译,借此反映两译本对动作参与者的显化。本文对前八章的121个“you/你”在两译本中的翻译情况进行了统计。三个维度的数据汇总情况见表5。

表5 张译本和宋译本概念系统显化例证比较

由表3和表5可知,首先,两译本在翻译模糊形容词“good”时,均大量采用显化的翻译方法,张、宋译本对“good”一词的显化翻译比例分别为54%和44%,张译本对该词的显化特征更加明显。其次,两译本对文化意象词“god”的显化现象明显,显化例证比例在张、宋译本中分别达到了87%和90%。最后,两译本中代词“you”的显化例证数相差较大,且张译本中“you”的显化翻译例证数量是宋译本的1.6倍。这说明,两译本都充分重视对概念意义、文化信息的明示,张译本比宋译本更加注重对动作参与者的明示。对这三个维度举例分析如下:

A.概念意义显化(adj)

(1) During the second persecution ··· the good men were mostly dead or soon died in exile.

张译本:等到第二次党争祸起……忠良之臣大多已经死亡,其余则在流谪中弃世。(显化)

宋译本:等小昏君第二次施虐……好人大部分巳经去世,或者很快流放而死。(直译)

例(1)中,“good”是英语中典型的抽象形容词,在不同语境中涵义相差较大。需要根据上下文语境,结合被修饰名词进行推敲。该句中,宋将“good”直译成“好的”,张将其翻译为“忠良的”。此处被修饰的名词“men”主要指被流放的朝中大臣,其修饰语“good”显化成“忠良的”会更加符合语境,意义更明确具体。

B.文化信息显化(god)

(2) These six bodhisattvas were: The Goddess o£ Mercy; the God of Wisdom···

张译本:那六尊菩萨是:观世音菩萨、势至菩萨……(显化)

宋译本:六菩萨是观音娘娘、势至菩萨……(显化)

例(2)中,“bodhisattvas”,“god”均为宗教意象。“bodhisattvas”为佛教意象,而“god”为基督教意象,在例(2)中,张译本和宋译本都将“god”译为“菩萨”,这与中国历史悠久的佛教文化有关,不但明确表达出原文所指示的文化意象,也更易于中国读者理解。

C.动作发出者和承受者(人称代词“you”)

(3) Then he explained ··· and told her, “Now go quietly away, and···”

张译本:然后他向女鬼讲了……又告诉她说:“你给我老老实实的走开……”(显化)

宋译本:然后他向鬼魅说明……并且告诉她,“现在静静走开……”(直译)

(4) No matter ···they can only mean taking away part of the wealth of the people and giving it to the government.”

张译本:不论你……你只是把百姓手中的钱拿过一部分交给政府罢了。”(显化)

宋译本:不管你……只不过收集民财交给政府罢了。(直译)

例(3)中,在翻译祈使句时,张增译了人称代词“你”,显化了“讲(explain)”这一动作的承受者;而宋译本仍用祈使句,没有强调动作的承受者。同样,例(4)中,在翻译主句时,张又通过增译人称代词,显化了动作发出者;而宋译本依然忠于原文,没有明示动作发出者。结合表5,两译本中对前五章“you”的显化数之比高达20:7。由此可见,相比于宋译本,张译本更加注重对动作的参与者的明示处理。

(三)人际系统显化

根据系统功能语言学,语言的人际功能往往通过词汇、句子结构以及语气韵律等来实现。本文研究了《苏东坡传》两译本中的部分语气副词和称谓词,来分析译文对原文人际系统的显化处理方法。汉语语气副词能够反映出谈话人对某事物的情感倾向和态度。而称谓语可以反映人与人之间的社会关系和亲密程度。本文量化了两译本中的“竟”、“竟然”、“究竟”、“居然”、“果然”、“简直”等语气副词以及“陛下”、“阁下”、“贤臣”、“您”等称呼语。具体数据见表6。

表6 张译本和宋译本人际系统显化比较

从表6可见,两译本中均多次使用了语气副词来表达传记中人物的态度和意志。其中,“简直”表示惊讶、出乎意料和生气;“竟”、“竟然”和“居然”表示对某一情况的惊讶或不满;“果然”表示猜测和意料之中;“究竟”表达了追究到底的意愿。张译本中,“竟”、“居然”和“简直”分别出现72次、5次和8次,而在宋译本中分别出现37次、2次和17次。显然,张译本中表示惊讶和不满态度的语气助词要比宋译本中多。这说明,张译本比宋译本更强调作者对苏东坡个人遭遇和故事发展的惊讶以及不满情绪的明示处理。

其次,两译本中出现敬称的总数相差不多。说明两译本都凸显了原文人物之间的相互尊敬和承让。就“emperor”一词的翻译来看,宋译本要比张译本使用“陛下”的频率高,这说明宋译本在显化人物之间的上下级和社会关系方面比宋译本更显著。

A.语气副词

(5) Wang Anshih began to take food from the dish next to him and did not know that the deer meat was upon the table.

张译本:王安石开始吃靠近他的菜,桌子上照常摆了鹿肉,他竟然完全不知道。(显化)

宋译本:王安石开始夹面前的菜,根本不知道桌上有兔肉。(直译)

B.称谓语

(6) With a sufficient schooling in the art of saying perpetually: “No comment”, and “You are right”, a good of ficial can go a long way.

张译本:高明的官员必须深有修养,长于说“无可奉告”、“阁下所说,诚然不错! ”这样便大有前途了。(显化)

宋译本:只要学会“无可奉告、你说得对”等至理名言,好官就可以无往而不利。(直译)

例(5)中,张译本用了“竟然”一词,表现出了作者对王安石随性、不拘小节的惊讶,对王安石这样一个独特的人物形象塑造起到一定的积极作用。而宋译本没有从词汇上显化这一隐含意义。

例(6)的背景是林语堂对宋朝的官制党争的介绍,这是林语堂提到的为官的第二条固定规则,即:“好的官员绝不肯定什么,只用否定”。在译文中,张将人称代词“you”译为“阁下”,结合了具体语境和文化差异,准确表达了官员之间相互称赞、互相抬举的场景。而宋译本将其直译为“你”,没有结合具体语境推敲用词,在人际系统显化方面稍微欠缺于张译本。同时,对于意义笼统形容词“good”,宋译本中笼统翻译为“好的”,张译本中翻译为“高明的”,结合被修饰名词“official”,张译本中的翻译意义表达更加明确具体。由此可见,后者显化色彩比前者明显。

(四)语篇系统显化

语篇功能主要指通过使用一些衔接和连贯手段,使零碎的词语句子具有语篇的特征。为便于统计,本文分别选取《苏东坡传》前两章中的以下三个方面在两译本中的翻译情况进行量化分析。(1) 物称代词“it”;(2) 指示代词“that”,“this”,“the/that/this+上位名词”;(3) 连接词“so”,“such”,“such+上位名词”。表7给出了《苏东坡传》前两章的量化情况。

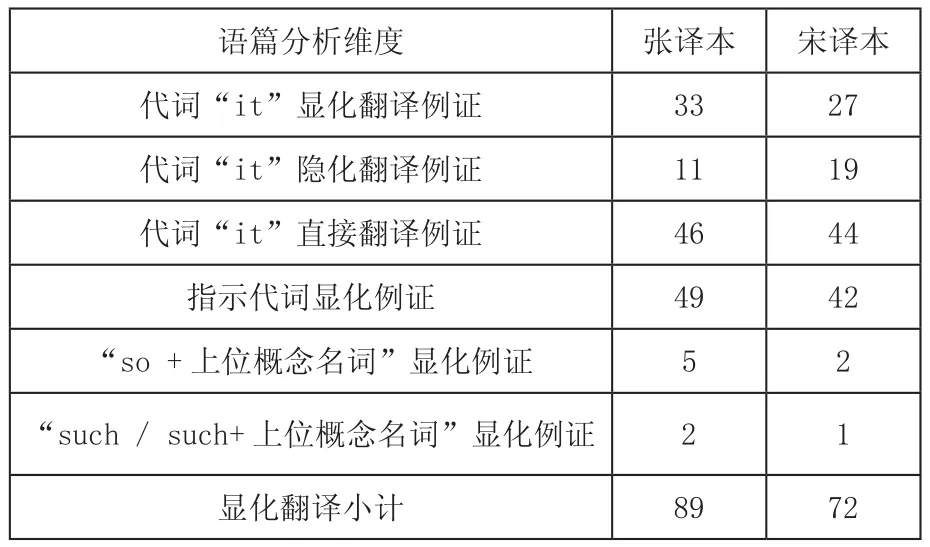

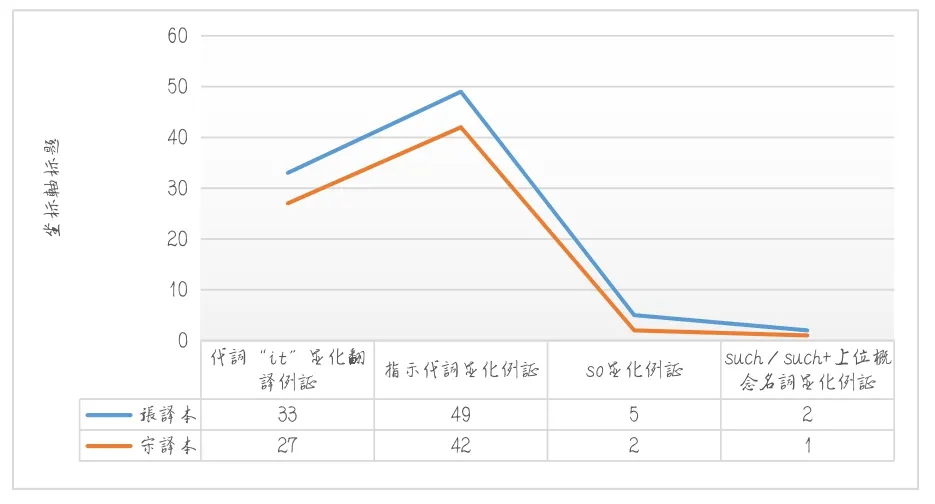

表7 张译本和宋译本语篇系统信息显化比较

图2 张译本和宋译本语篇系统显化比较

由表3可见,张译本和宋译本在翻译物称代词“it”、指示代词“that”,“this”,“the/that/this+上位名词”的时候都比较注重其显化,注重结合语篇明示衔接结构所指代的对象。而整体而言,张译本比宋译本更加注重语篇信息的显化,更倾向于明确交代指代对象,而宋译本较忠实于原文词汇结构,直译较多。

A.It

(7) When a cause becomes holy, the means used to achieve it inevitably becomes vile.

张译本:因为在一项主张成为不可侵犯之时,要实现此一目的的手段,便难免于残忍,乃是不可避免之事。(显化)

宋译本:一旦目标神圣化,实行的手段必然日渐卑微。(隐化)

例(7)中,张译本显化翻译了“it”,准确交代了指代对象,即“此一目的”。而宋译本对“it”进行了省译,即隐化的翻译方法。读者需要根据语境自己判断其所指。

B.This,that,The/this/that+上位概念名词

(8) Now he had not heard of this entertainer,Li Chi, during his stay at Huangchow.

张译本:但是苏东坡从来没听说有此一农妓。(直译)

宋译本:他驻黄州期间没有听过这位歌女李琪的名字。(显化)

例(8)中,张译本将“this entertainer”直接翻译成“此一农妓”,忠于原文的结构。而宋译本明确翻译出了“this entertainer”所指代的人物名字和身份,即歌女李琪。就这一例句来说,宋译本显化特征更加明显。

C.So,such,such+上位概念名词

(9) Su Tungpo described such pathetic writing as “Building up each sentence by itself and using each word by itself’ without reference to the total effect···

张译本:苏东坡称这种炫耀浮华的文章里构句用字各自为政,置全篇效果于不願……(显化)

宋译本:苏东坡形容这种可怜的作品是一句一句堆砌而成,不顾及整个效果……(直译)

例(9)中,针对“such pathetic writing”的翻译,张译本将其翻译成“这种炫耀浮华的文章”,充分结合了上下文的语境和主要人物苏东坡的情感态度,显化了“such+上位概念名词”的准确含义。而宋译本则再次忠于原文结构,只翻译了“pathetic”一词的表面含义,没有结合语篇进行显化。

(五)传记文体显化特征

显化是翻译文本的普遍特征[17]。不同文体的翻译可能具有独特的显化特征。以上的比较研究显示,在概念系统显化方面,两译本都注重对意义笼统的形容词“good”和文化意象词“god”的显化翻译。且就“good”一词的翻译中,两译本显化翻译例证数量均明显高于隐化翻译例证数量,说明在传记文本中,译者对概念意义的显化倾向比较明显。就人称代词“you”的翻译而言,显化翻译、隐化翻译和直译例证数量差别不明显,且两译本中皆如此。这说明在翻译人物传记过程中,译者对动作发出者和承受者等语用信息的显化趋势不明显。

就概念系统、人际系统和语篇系统显化而言,两译本的显化例证数量在语篇系统各维度中一致性最高,这说明在翻译传记类文本时,两译者都会通过所指、替代、连接等手段充分考虑对句内和句际衔接的显化。相反,在人际系统中的差异性最明显,尤其是语气副词例证数量之比为101:64,这说明在翻译人物传记时,人际系统的显化不是该文体的共性特征,受译者因素影响较大。

三、差异动因分析

翻译是语言之间的转换。源语文本作者只需结合单语读者的文化背景和认知需要选择语言形式,常常会略去默认共享的信息。然而,译者在翻译时,必然要同时考虑两种文化群体的差异,感知原文隐含的信息,并结合目的语读者的需要,通过添加、说明、重构的方式将这些信息明确表达出来。换言之,作者和译者的受众群体不同,会在信息呈现的显隐化选择方面存在差异。这是译本显化特征较明显的动因。除此之外,语言系统的差异以及译者对翻译策略的选择,是造成两个译本显化翻译差异的动因。因此,本文从文化差异、语篇系统和翻译策略差异三个方面分析显化差异的动因。

(一)文化差异动因

本文认为,张译本和宋译本对概念系统的显化翻译主要源于对文化的保留和目标读者的考量。“翻译涉及的两种语言在社会和文化上的差距越大,可能越需要解释性的显化[18]。”由表4可见,两个译本都十分注重对文化意象词语的显化翻译。这与英汉两种语言所生存的社会和文化背景差异紧密相关。《苏东坡传》原著为英文撰写,目标读者主要为西方读者。但该传记主人公苏东坡为中国北宋时期的文学家和书画家,在刻画人物过程中,必然会用到大量文化意象词。考虑到英语在传递中华文化方面的劣势,原文中也必然会存在文化流失现象,比如中国的“佛祖”、“菩萨”、“玉皇大帝”、“老天爷”等词汇只能由一个英文“god”来表达。那么,两位译者回译“god”一词时,就要结合具体的历史背景和语境信息对其进行显化翻译,这样才能准确的表达原文的真实意义。根据数据分析,张译本和宋译本对全文共79个“god”的显化翻译数量分别为69和71,分别占到了全文“god”总数的87%和90%。这充分说明了,两译者都极其注重语言文化的差异以及对文化意象词的显化翻译。

(二)语篇系统动因

就语篇系统而言,英语注重形合,句子成分之间的语法意义和逻辑关系一般通过语言形态手段和连接手段来实现,即通过使用逻辑连接词、代词等手段实现,因此英语力避重复用词。而汉语注重意合,句子成分之间的连接通过使用词语和描述性方法实现,因此,倾向于重复。在英译汉的过程中,因为涉及两种语言形态差异,两译者对逻辑关系显化明显,增加了译文的可读性。

由表7数据可见,两个译本对原文中具有所指、替换、连接等功能特征的部分结构的显化翻译明显,对这些结构显化的频数分别为89和72,这充分说明两译者都注意到英汉语在语篇系统方面的差异。在英译汉的过程中,两译者均通过添加连接词、解释性翻译、明示代词所指对象等手段显化原文中所隐含的逻辑关系,对目标受众文化和信息缺失的内容进行解释性翻译,显化了语境内容,增加了文本的可读性。这是两译本显化特征明显的又一主要动因。就整体而言,宋译本在语篇系统信息显化方面略低于张译本。这一差异还与两译者选择不同的翻译策略相关。

(三)翻译策略动因

结合功能语篇显化分析框架得出的数据,整体来看,张译本显化特征更明显。笔者认为,造成两译本之间显化程度不同的主要原因是译者对不同翻译策略的选择。

张振玉在译者序中提到:“本书虽属翻译,但力避卅年代弱小民族自卑心理下之欧化文体。”[19]这和林语堂生前的主张不谋而合,因此张振玉在翻译的过程中,尽量选择使用新派句式,并不拘泥于原文的语言结构,甚至文言文和白话文夹杂着出现,意译效果明显,便于中国读者接受。而宋碧云的译文偏向于白话文风格、语言平实,语言结构接近原文,直译效果突出。这一翻译策略的不同,造成了两译本的不同显化效果。就概念系统和语篇系统而言,张译本显化特征都比宋译本明显,这也是张倾向于意译、宋倾向于直译的另一体现。黄国文、余娟[20]提出显化的方式有添加、说明和重构。这和意译的呈现方式存在重合。所以意译策略明显的张译本必然显化特征也较明显,这些显化体现在对模糊词汇的明示方面、对个人遭遇和情绪的表达方面以及对人称代词所指代的具体事物的明示方面。

四、结语

翻译过程中的显化策略可以使译文更加易于理解,易于使目标语读者接受。本文采用功能语篇显化分析模式,运用自建《苏东坡传》翻译语料库,分别从概念系统显化、人际系统显化、语篇系统显化三个层面进行了量化对比分析。研究发现,张译本和宋译本都充分注意到了三个层面的显化翻译。但总体而言,在概念系统显化层面,两译本都充分重视对概念意义、文化信息的明示,张译本比宋译本更加注重对动作参与者的明示;在人际系统显化方面,张译本比宋译本更注重显化表达原作对苏东坡个人遭遇和情节发展的惊讶和不满情绪,宋译本更加注重呈现人物之间复杂的等级关系;在语篇系统显化层面,两译本都充分意识到英汉语言差异,注重代词结构的显化翻译,明确解释代词所指代的对象,使文章更加易于理解。据此,本文分析了传记类文本的显化特征及两译本的显化差异。整体而言,张译本使用意译较多,显化程度略高于宋译本。宋译本比较忠实于原文表达,直译较多,显化特征不明显。