明末陈洪绶茶画中的茶事美学初探

2020-01-15张荀

张 荀

(厦门南洋学院 外国语与旅游学院,福建 厦门 361101)

陈洪绶(1598—1652),字章侯,号老莲,晚又号悔迟、老迟、勿迟、云门僧等,明末清初著名书画家,历史上与北方著名画家崔子忠并称为“南陈北崔”。陈洪绶出生于浙江诸暨的官宦世家,曾祖陈鸣鹤、祖父陈性学都曾在当地为官,但其父早殁,家道中落,陈洪绶之后的仕途上颇为不顺,屡屡落第。陈洪绶的一生颇为坎坷,但在他的传世作品,特别是在他的茶画中,透露出一种舒和雅淡的气息和一种自然的韵味。茶画,指的是历史上含有茶文化内容的绘画名作,这类绘画内容、题材、技法各异,但都含有煮茶品茗的情节作为画面主题的一部分。陈洪绶的茶画之中,人与茶的互动交流,不同元素与画面环境的搭配,碰撞出一种超越世俗生活的艺术美感,其绘画风格达到了那个时代常人难以企及的高度。

一、陈洪绶茶画中的茶事美学特点

陈洪绶所在的明末清初时期,社会动荡,政局腐败,许多江南的文人士子求官不得,遂隐逸山林,以琴棋书画、诗酒茶花等诸般闲事为志趣。明代喝茶,由宋代的点茶蜕变为散茶冲泡,而茶道精神,也由过去的注重形式美感,向追求茶之“真味”变化。

茶道的核心是品茶,品茶需要品出“茶味”,而明代的“茶味”是“自然”。明代朱权在《茶谱》中说,“烹而啜之,以遂其自然之性也”,从冲泡方式到品茗环境,这种饮茶之风包含了诸多的自然气息。在陈洪绶的茶画中,以茶席、茶具、插花等清供为布局的场景,具有静穆素雅的品茶氛围。陈洪绶茶画中这种布局,包含了他的思想情感,包含了一种寓意,也在画中寄托了他一生的无限情思以及对社会、对生活的态度。品味一杯茶汤的艺术,在陈洪绶笔下,散发着清寂的“自然”之美,形成一种明末特有的“文人茶道”的美学理念和图式。

(一)紫砂壶之“雅致”

明代的茶事由繁入简,从繁复的点茶法走向自然主义的散茶瀹泡法。“文人茶”,经过明中叶吴门画家“茶人”的积极推动,为我国茶文化史留下了光辉的一页。以散茶瀹泡法而兴起的宜兴紫砂壶茶具,在明代画家的茶画里,已经有了图像的呈现。在明“吴门画派”唐寅的《事茗图》里,伏案读书的文人书案上,就有了紫砂提梁壶;仇英的《松溪论画图》中,也出现了一只深色的紫砂壶。

陈洪绶在《高隐图》(图1)中,画有二位高士弈棋,三人观棋,旁有茶僮跪坐煽火,于石案置风炉砂铫,扇风煮汤,炉火通红,以待瀹茶。石案上置有水钵、水勺和紫砂茶壶,在茶僮身后的树桩藤几上,影青的苹果樽里生花,插的是一枝虬状的绿萼梅。

图1 《高隐图》局部

文人茶席上,茶器的推陈出新,标志着茶艺的实践活动在明代有了重新定位和认识。在茶道的审美取向里,选茶、择水、备器、环境、冲泡、品尝之六大要素,每一种都有时代留下的烙印。陈洪绶的茶画里,我们可以寻觅当时的生活美学。明末茶器的艺术美,已不是宋元点茶使用的建盏兔毫、影青执壶、龙泉汤瓶、陆羽风炉等。在陈洪绶的《品茶图》(图2)里,造型简练的紫砂侧把壶,正在风炉上烧着汤水,旁边还放置了一把浅色紫砂冲泡壶。这种泡茶的“急须”与烧水的“汤沸”,至今仍保留在日本“煎茶道”的行茶器具里。明代“文人茶”的审美艺术,经过福清黄檗宗万福寺隐元大师的东渡传播,发展形成了带有日式文化特色的煎茶道流传至今。煎茶道在日本亦被称为“文人茶”,其选用茶器的核心思想中就有一条“勿奢华美”。

图2 《品茶图》局部

紫砂壶茶器在明代茶事里的应用,既不是宫廷贵胄使用雕花细瓷、金银茶器,富丽奢侈,也有别于市井民俗使用的陶罐瓦钵,粗糙拙朴。紫砂壶大多线条简练,鲜少雕饰,总体而言它代表了明代文人的一种茶器审美,是一种“雅文化”的平淡真实,韵味隽永。明许次纾在《茶疏·瓯注》里记载:

往时龚春茶壶,近日时彬所制,大为时人宝惜,盖以粗砂制之正取砂无土气耳。随手造作,颇极精工,顾烧时必须火力极足,方可出窑。然火候少过,壶又多碎坏者,以是益加贵重。[1]

明代紫砂壶制作不易,产量亦少,又是出自高超艺人之手,因此成为贵重而雅致的茶器。紫砂茶器蕴含了文人追求的审美内涵,除了紫砂材质的实用性适合于瀹茶品茗之外,还因为它具有精致内敛的艺术审美气质,因此走进文人画家和“茶人”尊崇的清供行列,并成为后世尊崇的茶器。

(二)文人插花之“寄托”

关于文人插花的著述,明代有袁宏道的《瓶史》和张谦德的《瓶花史》。中国文人与插花的历史渊源悠久,“华”与“花”相通,以花传情,以花为寄。茶席的插花,蕴含着审美象征,自宋代生活美学“四艺”已作为茶席艺术化不可或缺的美学程序。文人插花在历代的诗词歌赋里,也比比皆是。文人插花与“文人画”“文人茶”一样,以朴素清雅为原则:它是将胸中的灵慧及洒脱、飘逸的个性,应用于大自然的花草,构成了与茶席品味相呼应的生活美学。

早在16世纪末,倡导“性灵说”的明代文学家袁宏道,著有《瓶史》十二篇,他说:

夫幽人韵士,摒绝声色,其嗜好不得不钟于山水花竹。……夫幽人韵士,处于不争之地,而以一切让天下之人者也。唯夫山水佳竹,欲与让人,而人未必乐受,故居之也安,而踞之也无祸。[2]43

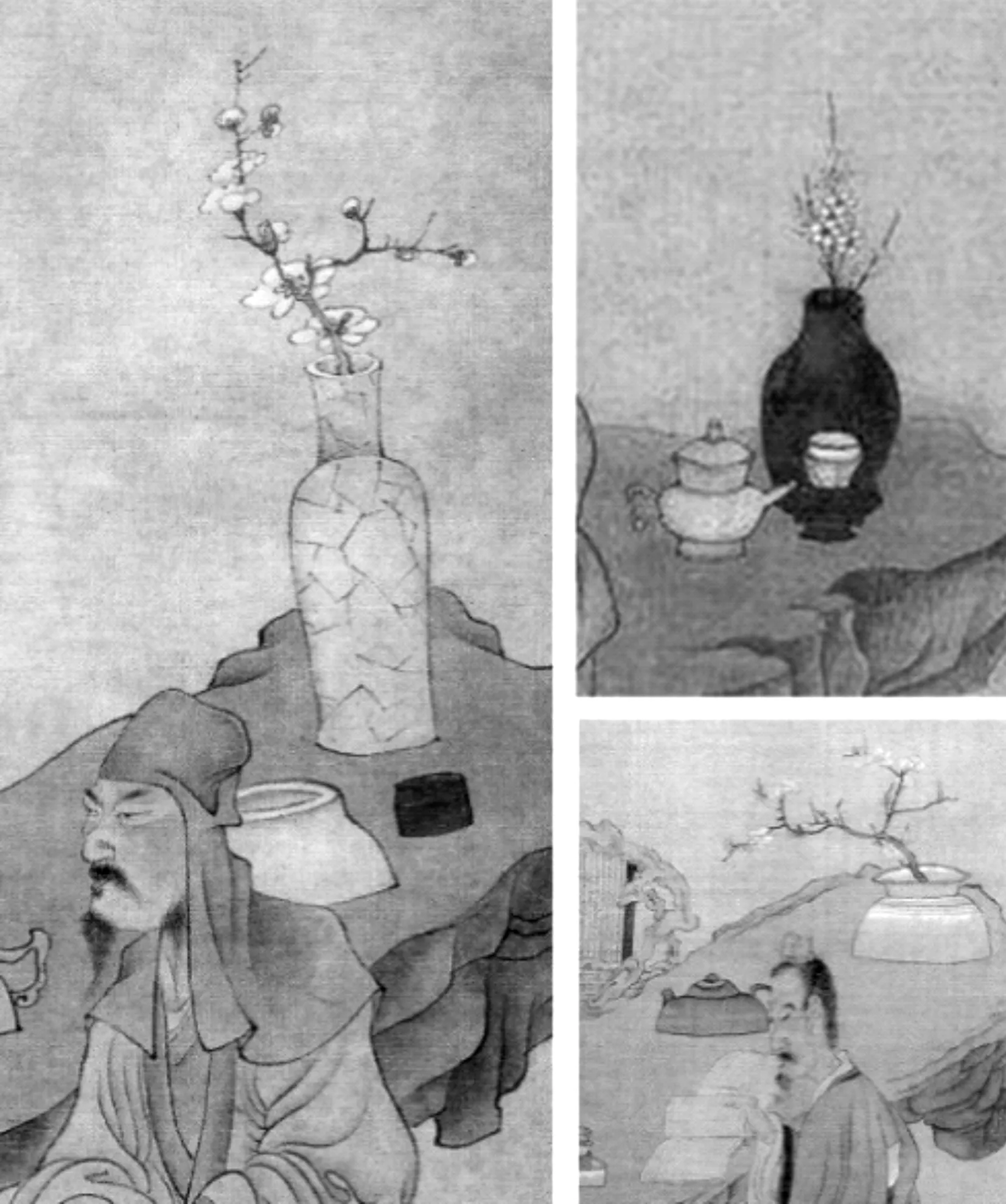

文人插花,实际是画家文人的审美寄托,它是自我美学修炼的一种途径。陈洪绶的绘画中,存有不少以文人插花为主题的佳作,如《花鸟图》的铜瓶蔷薇,《抚古图》的松竹梅石盆景,《冰壶秋色图》的红叶霜菊等(图3)。从人生观到审美观,明代的“文人画”“文人茶”“文人插花”,都十分向往“清雅”,品茗与插花同声相应,同气相求,面对美的修持,接受心灵的洗礼。从沈周到文徵明,从唐寅到陈淳,从徐青藤到陈洪绶,他们都与“品茶”有不解之缘,于书画,于插花,他们扬雅摒俗,绝意富贵功名,而对审美人生,他们则锐意进取,毫无怠慢之心,由此也确立了明代文人茶、书、画、花等多方面的审美意义。

图3 《花鸟图》《抚古图》《冰壶秋色图》局部

文人插花在历史长河里有不朽之历史地位。陈洪绶的茶画里,花瓶花器较多使用了青铜器,如花觚、酒罍、古鼎等,花器上闪泛着美丽的铜绿,有时也使用哥窑、定窑等素瓷花器,瓶中插上高雅的荷花、翠竹、寒梅、秋菊、春兰……天趣盎然,文雅古拙,气韵秀逸,清幽厚重(图4)。这与袁宏道《瓶史》中阐述的完全一致:

尝见江南人家所藏旧觚,青翠入骨,砂斑垤起,可谓花之金屋。其次哥、象、定等窑、细媚滋润,皆花神之精舍也。[2]58

图4 陈洪绶茶画中的多种插花

明末清初,幽人归隐,韵士风雅,他们“以物载文”“托物言志”,通过高雅的花器插花,为“君子之花”找到了艺术美的家舍。陈洪绶茶画中的“文人插花”,融入了“文人画”“文人茶”“文人茶席”的各种艺术审美元素,通过提炼中国茶道的审美精神,集中了人生、学识、品格、修养、形象、笔法,形成了“老莲”独有的茶画符号。

陈洪绶曾题诗曰:“老莲无一可移情,越山吴水染不轻。”诗句里寄托了幽人隐士,既怀才不遇,又无可奈何,出淤泥而不染,不肯随俗同流合污的文人画家和文人茶士的心境。画缘于“茶”,心寄于“茶”——只有在“茶”与“画”的世界里,陈洪绶觉得自己才能自由驾驭,才能自由翱翔,才可以作审美的逍遥游。

(三)石桌与茶席之“隐喻”

“‘以物载文’,是以中国为代表的东方文化的一大特点,指的是在某种物质中寄寓、承载了某种精神、某种信念、某种文化。”[3]1陈洪绶中年时作《米颠拜石图》于青藤书屋(图5),画中以米芾拜石的故事作为艺术题材加以表现。宋代书法家米芾在安徽芜湖时,遇见一石,形奇而峥嵘,他便喜筑石亭,自号“石丈”,并且身着朝服而拜,人称“拜石亭”。从此“石丈”与“石友”的画题得到历代画家的推崇,延续到清末的任伯年,近代的齐白石、张大千等文人画家,他们都有关于米芾拜石的绘画创作。

图5 《米颠拜石图》

石有灵性,石有坚贞,石有真情。之所以米颠拜石的故事屡受文人画家所青睐,其背后是对米芾的艺术家精神的一种崇仰之情——勇于创新、坚守独到的审美和对艺术的热情率真。以石为茶席,可以窥见陈洪绶的艺术审美独到之处。陈洪绶在创作《米颠拜石图》的同时期,还创作了茶画的代表作《品茶图》(图6)。这幅茶画里有两位高士相对而坐,正面的“茶人”高士,坐在蕉叶上;弹琴者,则坐于怪石之上。他把奇石作为琴桌、茶几、花台围绕左右。以石为台,以石为席,以石为几。两位高士雅兴正浓,琴歇弦收,瀹茶品茗,淡忘世事,沉浸在艺术审美的空灵世界里。一曲琴声的回味,一杯茶的清淡,是他们对人生的感悟,画中回荡着不同凡响的“高古”遗音。

图6 《品茶图》

以石桌为茶席,后来成为陈洪绶一贯的茶席符号,他所绘之石桌,时而造型朴素,天然去雕饰,时而雄强坚实,顽强而隽永。

陈洪绶的《闲话官事图》(图7),绘一高士与一仕女闲坐在石桌前品茶。石桌就是茶席,其上置有紫砂茶壶、茶盅、贮水瓮等茶器,并插有瓶花。仕女手执一卷诗书,官事已解,归去来兮。此时石桌如同一块稳定画面的镇纸,画境从容而淡泊,画中人物只觅茶中有情,诗中有境,茶席里有静,茶花里有意,紫砂壶里有乾坤。

图7 《闲话官事图》局部

《隐居十六观图册》完成于1651年(农历辛卯年)中秋,这是陈洪绶在逝世的前一年,为好友沈颢所作的画册。画中表现了隐士的生活,寄幽人韵士之情怀。在第十二幅画“谱泉”中(图8),茶人隐士坐于旷野巨石上,独啜品茗,静寂恬淡,眼视前方,若有所思,这或许正是作者晚年的精神写照。以石为地,以石为席,心境如磐石般沉稳,又如天地广阔般豁达。

图8 《隐居十六观之谱泉》局部

茶事和石桌的结合,在陈洪绶的茶画里,突出表现为茶席布置在户外,如山水画般融入自然,却又采用近景描绘,采用石桌和石台来布置“茶席”以营造局部的“茶空间”,显露出他独特的茶事美学特点。茶席艺术,自宋代完成美的形式奠定,它以插花、焚香、挂画、点茶而统称“四艺”的生活美学形式的建立作为代表。明代以后瀹茶法的推广,“文人茶”不再受到“点茶”形式上的限制,加以明代宣扬心性解放的思想,这些文化上的潜移默化,最终以一种物象的象征,融汇到陈洪绶的茶画中。以石桌为茶席是陈洪绶个人的象征隐喻所在,石桌所体现的是他对高古画风的探索,对师法古人清逸精神的坚守,以及他追求自然美感的率真个性。

(四)户外品茗之“寄情”

中国文人历来崇尚“天人合一”之道,追求与自然和谐,以山水寄情。可行、可望、可游、可居的“四可”山水,能让品茗时的个人体会超脱尘世,这就使山水空间成为明代文人茶事对户外“茶室”的首选。

从陆羽《茶经》始,就主张:“其煮器,若松间石上可坐,则具列废……若瞰泉临涧,则水方、涤方、漉水囊废……”

宋代郭熙在《林泉高致》中云:

君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常亲也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。[4]

明代的第一部茶书,朱权的《茶谱》开篇就如此议论:

茶之为物,可以助诗兴,而云山顿色,可以伏睡魔,而天地忘形,可以倍清谈,而万象惊寒,茶之功大矣。……凡鸾俦鹤侣,骚人羽客,皆能志绝尘境,棲神物外,不伍于世流,不污于时俗。或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牗,乃与客清谈欵话,探虚玄而参造化,清心神而出尘表。[5]

明代黄龙德在《茶说》列举适宜品茗的四季环境:

明窗净几,花喷柳舒,饮于春也;凉亭水阁,松风萝月,饮于夏也;金风玉露,蕉畔铜阴,饮于秋也;暖阁红炉,梅开雪积,饮于冬也。[6]457

文人雅士不断将品茶与一种山水画般的理想环境联系在一起,因为这些文人通常在政治上得不到重用,施展不了抱负,正是寄情山水给了他们一个更广阔的空间,也让他们在大自然的世界里感悟人生哲学。陈洪绶在明崇祯年间被宫廷召为舍人,奉命专画历代帝王像,如入笼中之雀,困顿于樊笼里。庙堂之高,难缚他的林泉之心。明亡后,他曾避难入云门寺为僧,后还俗,以卖画为生,一生是文人画家也是职业画家。他“悔迟”“老迟”,晚年学佛参禅,“酣生五十年,今日始见哭”,动荡的时局使他饱尝了“苦涩”之味。对陈洪绶来说,归隐是他的期盼,期盼回归到可行、可望、可游、可居的山水自然之中抒发性灵,使他的自我得到解放。

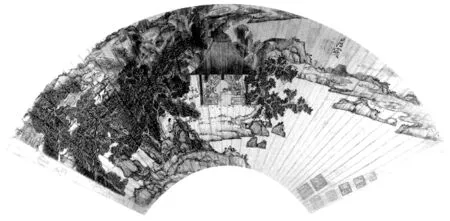

陈洪绶画笔下出现的茶,是琴棋书画诗酒茶,是明代文人最向往的精神生活之一。良朋知己,松风萝月,隐于山水,弹琴赋诗,不问政事。陈洪绶的茶画中少不了户外品茗,不论是近景的《高隐图》《闲话官事图》《参禅图》等,或是远景的《烹茶图》(图9),他一以贯之地将品茶环境塑造成户外“茶室”,以求得清、幽、雅、美的自然天趣,这一特点就如同黄龙德对品茶环境的多种概括:

僧房道院,饮何清也;山林泉石,饮何幽也;焚香鼓琴,饮何雅也;试水斗茗,饮何雄也;梦回卷把,饮何美也。[6]457

图9 《烹茶图》扇面

陈洪绶茶画所布置的“茶室”,是完成人心在自然中清净的安放,而不是名利的追逐。一杯茶的前世今生,一杯茶的苦乐逆顺,一杯茶的精俭美真,“道”在其中。紫砂壶瀹茶的“简练雅致”,文人插花的“如花在野”,石桌为席的“返璞归真”,反映了明代茶人在户外环境品茗的审美风尚和明代茶文化崇尚自然的茶事美学。融入自然天趣的茶席,营造不染纤尘的桃花源境界,不仅是文人艺术上的追求,也是“文人茶”的品茶美学,更是中国“茶道”藉以寄情的哲学智慧。

二、陈洪绶茶画中的美学意蕴

(一)茶画中的生活理想美学

陈洪绶自年少时,即显露出师古而不泥古的创作态度,他祖上为官宦世家,其年少时就很有名气,为他撰写传记和轶事的名家,有周亮工及朱彝尊等人。年轻时他娱情山水,也努力谋取功名。然而在一个政局昏暗、国势颓危的现实世界里,他屡试屡败,于功名毫无成就。43岁时,他到京城谋求出路,并无建树。3年后,他带着忧伤而苦闷的心情回到江南,逐渐断灭了功名的念想,他与现实生活的困顿安危作无奈的抗争。

画史上评价陈洪绶的绘画,常用的有“高”“古”“奇”“仙”四字作为代表。而要探究他在茶画中表现的审美理想,用“清净”“清雅”“清寂”来切入,则更为适合。陈洪绶在茶画中,他表现了与古人为伍,继承传统绘画的最高功力:

画人物,躯干伟岸,衣纹清圆细劲,有(李)公麟、(赵)子昂之妙。设色学吴生法,其力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上。尽三百年无此笔墨也。[7]

由于陈洪绶在绘画上的继承与创新,于“高古”中出奇,当代国际学者推尊他为代表17世纪出现许多有彻底的个人独特风格艺术家之中的第一人,因而他的茶画在历史上也就显得格调高雅,超脱世俗。他的茶画在“高古”中创出清意,更重要的是,他把“茶味”体现得淋漓尽致。他强调审美主体的个性、主客合一的美学思想,在以“古雅为尚”的茶事美学观里,他融入生活艺术化的观念,推崇以茶为寄,并以清、疏、淡、远为主要的审美旨趣,来展开他茶画中的生活理想美学。

陈洪绶生活的时代,茶是文人避世清静的一味媒介,插花的“清供”,品茗的“清谈”,诗文陶冶的“清心”,书画写意的“清远”,弹琴弈棋的“清赏”,“清”“疏”“淡”的审美文化十分突出。袁宏道曾在《瓶史·清赏》中说:“茗赏者上也,谈赏者次也,酒赏者下也。”边品茶边赏花为上等,边清谈边欣赏则其次,边饮酒边赏花就成为下等了。“一番清意味,料得少人知。”茶在明代的审美高度可见一斑。

图10 《高贤读书图》

在陈洪绶茶画中以包含了“清”“疏”“淡”的审美境界,描绘了文人高士的文化生活,他描绘那些文人们喜爱的茶器、茶事,经过艺术化的处理,既古雅又略微变形,有力地再现了茶事场景延伸至室外的环境和氛围,明确地交代了当时的茶文化特征。在这种包含了明代“饮茶修心”“品茶清静”的文化环境里,茶器、茶席、茶人拉近了画境中的距离,并带有真实感。(图10)

陈洪绥巧妙地利用茶画,塑造出自己向往的文人形象,和具有“庄禅”精神的理想生活,在抒写性灵的审美层面上,宁静致远。陈洪绶的茶画起了“高古清奇”的历史表达作用,是茶事美学中生活理想得以延续的根砥。

(二)茶画中“雅俗共赏”的茶事美学

尚雅贬俗,是历史上长期形成的一种重文轻质的审美观念。雅与俗,时常泾渭分明,互相排斥。但在明代中后期资本主义萌芽,人们为了生存从乡村走向城市,城市经济高度发达,明人的生活内容趋于享受化和世俗化。百姓乐于世俗丰富的物质享受,而文人则追求一种雅致清逸的精神享受,这一俗一雅,在社会生活中逐渐互相影响、互相作用,最后互相交融。

作为既是文人画家,也是职业画家的陈洪绶,在城市中的鬻画为生,虽然他身上有文人的“尚雅”“崇古”之风,但在世俗化的审美需求面前,艺术不能永远高高在上,需要承接地气。在机缘巧合下,陈洪绶创作了大批的版画,“作糊口计”。他创作的《博古叶子》《水浒叶子》在当时作为小说插图受到追捧,对当时新兴民间文学传播起了推动的作用。种种经历使陈洪绶开始在作品中尝试将世俗生活艺术化。在陈洪绶后来的创作生涯中,其茶画也受到了这种趋势的影响。陈洪绶表现的茶画里,正是明末“文人茶”从“摒俗”发展向“俗不伤雅”的阶段,促使茶事审美走向雅俗合流,为茶事美学开发了更广阔的天地。

陈洪绶的《授徒图》(图11),描绘了一幅高士教授女子“生活四艺”的场景。一石几三人围坐,高士拥琴而坐,石几上分别摆放着书籍、香炉、茶壶、茶杯,一女子学习插花,另一女子俯身读画。在过去的文人茶画中,文人高士才是画面的主角,代表着“雅文化”的象征,场景所行也都是风雅之事,极少反映世俗生活。然而在《授徒图》中,女子是世俗生活的象征,学习插花、赏画、品茗诸般雅事成为日常生活的一环,表达了一种雅俗共赏理想状态。

明末雅俗共赏的审美拓展,在艺术上不是雅与俗平分秋色,而是“俗不伤雅”,审美在创造者与接受者之间,仍是以“雅”为主。雅俗共赏,实际上是指“雅”与“俗”二者之间的对立减少而转向互相融合。在艺术审美上,“雅”占有不可动摇的主导地位,“俗”却可以走向“雅化”,“雅”对“俗”的引导做出的迎合,降低一些高雅的标准,是为了通俗后让人们能够更广泛地接受。“俗不伤雅”是兼容共存的好方法,“雅”与“俗”之间的平等对话,使原有的“尚雅贬俗”的居高临下的态势消弱,化解为和而不同,雅俗共赏的交融关系。

图11 《授徒图》

明代的茶文化开放而包容,文人开创茶事“雅致”的一面,而平民则学习与继承这种“雅文化”,在日常生活中提升“俗文化”的品质。这是“雅文化”与“俗文化”分离的淡化,也是茶事雅俗合流的时代新趋势。随着明代中后期“性灵说”“心学”的出现,以心映物,心外无事,寻求真趣,自我解放,这使更多的文人士大夫把审美眼光移向了民间,追踪到“俗文化”中,在多元文化中觅求新的发现。运用到茶事审美上,雅俗共赏在实践中得到了社会的肯定。这种演进,在清代伴随着乌龙茶诞生而兴起“工夫”茶艺后,就突显了一种可“雅”可“俗”的茶事活动的双向选择。这体现了中国茶事审美的进程中,“雅”与“俗”并非完全对立,它们此长彼短,由对立转向融合,共同促进茶事美学向前发展。

(三)茶画中“求真”的自然美学

本色、求真、朴素是明代中晚期文化艺术的审美趋向。明代嘉靖三十三年(1554),浙江钱塘人田艺蘅作《煮泉小品》,他向传统的茶味观提出挑战:

(他)否定了以前的末茶、饼茶,认为那样的制作方法破坏茶叶的“真味”,“既损真味,复加油垢,即非佳品,总不若今之芽茶,盖天然者自胜耳。”极力推崇保持了苦涩本味的“芽茶”。[3]6

茶的天然“涩味”即是“真味”,是相对于“华丽”“华表”的审美趣味,是一种天然、真实的自然美。

陈洪绶在晚年所作的《隐居十六观》图册,以简洁的白描绘出隐士生活中的十六种观照,每一观是以一幅特殊意象,表现出文人幽士饱尝过人生苦涩,人生艰辛的真实生活与心境。陈洪绶茶画中的“高古”画风,实际上更多是现实世界的“真味”。中国的文人爱茶,因为他们是了解茶之“真味”的审美之人。卢仝的七碗茶歌,正是“柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃”,“一碗喉吻润,两碗破孤闷,三碗搜枯肠,唯有文字五千卷……”晚明时期袁宏道文学上主张的“独抒性灵,不拘格套”,也正是迎合了晚明时期的自然美学和文化生态“求真”的变迁。

由“苦涩”而觅求“真味”,茶之境、茶之饮、茶之侣的清净自然,如徐谓在《徐文长秘集》中对品茶的自然环境作了概括:

品茶宜精舍,宜云林……宜永夜长清谈,宜寒宵兀坐,宜松月下,宜花鸟间,宜清流白云,宜绿藓苍苔,宜素手汲泉,宜红妆扫雪,宜船头吹火,宜竹里飘烟。[8]

明代“文人茶”对“求真”的自然美学的钟爱,在陈洪绶的茶画里得到了充分的表现。(图12)随着品茗鉴赏和感悟人生的主事合一,心灵净化的美学诉求,人们都可在大自然里获得。为获得“茶”自然的真情实感,饮茶习俗也在改变,更多人认识到茶事之“雅”源于自然。

茶事形式上的简繁随适,既“雅致”且“自然”,茶事可成为生活茶,亦可成为文人茶。天然、拙朴、天真、浑然等审美文化,其根源都来自于人与自然的融合,这些茶画里所包含的茶事审美境界,最终都与艺术美学的最高境界合流。茶事美学走向返璞归真的道路,积极靠拢起点的“自然”,这种辩证法的回归复观,可以视为旧茶事美学之“常”与明代茶事美学的“非常”之道。

陈洪绶的茶画,通过人与茶之间的情感交流、把茶事融入自然的美学表现,这不仅呼应了王阳明“格物致知”的心学,也呼应了刘宗周从“人化”到“佛化”之修持观念。陈洪绶以一种“求真”的绘画方式,通过品尝人生“真味”,在热爱自然美学的诗意画境中,达到了其心灵的满足以及对世俗生活的超越。正如朱熹所说的:“一味是茶,便是真。”陈洪绶的茶画在“情景交融”基础上达成了“境生于象外”的效果,呈现了茶画在自然美学上的独特价值,扩展了茶文化的多层内涵和明代茶事的自然美学意蕴。

图12 《参禅图》

综上所述,陈洪绶在茶画中体现的独特审美意蕴,反映了明末茶文化在演变中的美学特征,这为后世茶文化美学的拓展,提供了新的切入点。他在茶画中的审美创造,也将作为中国茶文化中的美学境界而存在。