汉代画像石上的后人隶书题刻

2020-01-15郑立君

郑立君

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310002)

本文所论汉代画像石上的隶书题刻,不是指汉代石刻艺人在画像石上镌刻的隶书榜题与题记,而是指画像石祠堂和画像石产生出土后,历代不少人在原石及其拓片上镌刻、题写的发掘、品评、考释和保护等文字,以及有关汉代画像石祠堂等的立碑勒文,其中重点梳理和讨论的是东汉至清代人的隶书题刻内容、思想意图和隶书艺术特点、风格。

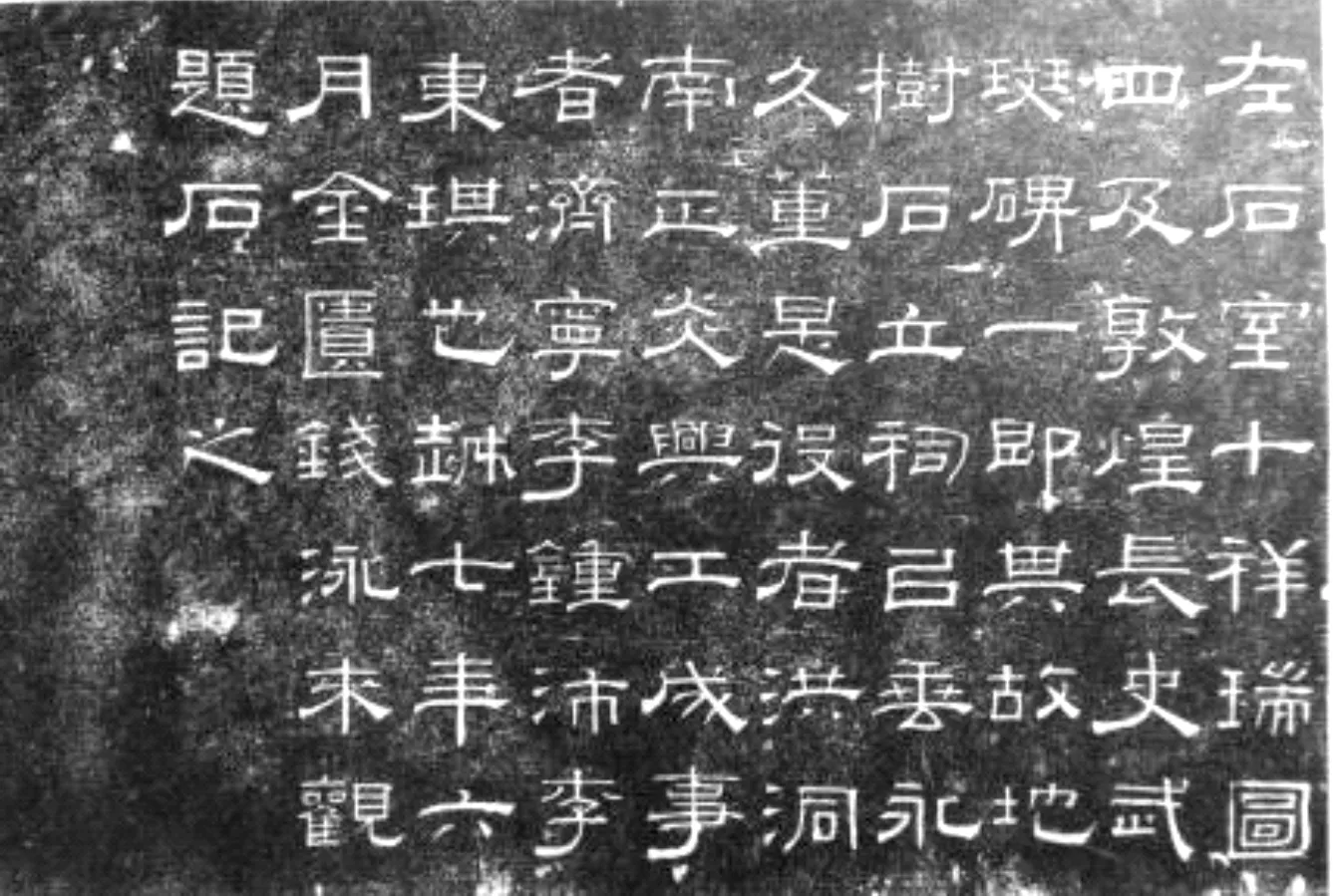

东汉以来有关汉代画像石祠堂、画像石及其图像、文字和社会价值意义的品评、考释、发掘、保护等跋语与碑刻,历代应该不乏其作。但由于年长久远,自然和人为破坏等原因,目前所见清代之前的,以现存山东长清县孝堂山画像石祠堂上的东汉、北魏、北齐和唐代人的题刻,以及清代人有关嘉祥县武梁祠及其画像与榜题文字和周边地区画像石的发掘、保护、考释、品评等跋语与碑刻较显著。据笔者的考察和文献查询,现存有关孝堂山画像石祠堂和武梁祠的有明确纪年的、隶书特征较明显的题刻有20多条(处)(1)孝堂山画像石祠上的一些题刻和清代人关于嘉祥武梁祠画像和石阙、石碑题刻文字,笔者曾经考察记录过,其他则出自文献记载。。孝堂山画像石祠堂上的隶书题刻中,东汉时期的较显著的有四处,即祠内三角隔梁石西面有两处:一是刻于永建四年(129年),内容为“平原湿阴邵善君以永建四年四月廿日来过此祠叩头谢贤明”(2)关于邵善君题刻文字中的“贤”与“敬”两字,著名古建筑家罗哲文先生在《孝堂山郭氏墓石祠》一文中把“贤”字写为“神”字,认为“敬”也可能是“故”字(《文物》1961年第4、5期)。笔者认为,虽然前者字迹有些模糊,但从笔画、结构和形态看显然是“贤”字,可能是现代人打字错误。后者字迹难辨,但从上下文语境看,既然“郭巨”是个大孝子,那么“来观记之”当然是带着崇敬而来的,“故”字似乎不妥。(图1),一是刻于永康元年(167年),内容为“申上龙以永康元年二月二日来此堂感斯人孝至”。祠内西壁右侧有一处,刻于永康元年(167年),内容是“泰山高令明永康元年十一月廿一日敬(故?)来观记之”。祠内北壁东石上有一处,刻于建安二年(197年),内容是“泰山山茌高令春以建安二年二月十一日来至石堂”[1](图2)。北魏时期的较显著的也有四处,即祠内东壁上有两处:一是刻于北魏永兴二年(472年),内容为“孟世雍以永兴二年二月三日来观友人”,一是刻于同年,内容为“侯泰明以永兴二年三月一行”。祠内北壁东段下层画像建筑物两侧柱上也有两处:一是刻于北魏太和廿三年(499年),内容为“太和廿三年十二月廿五日广陵王太妃至此,国祚永庆,子孙忠孝”;一是刻于同年,内容为“太和廿三年十二月二十五日广陵王至此(图3),月十一日来至不上”[1]。北齐时期的较显著的是位于祠外西山墙的、著名的陇东王胡长仁《感孝颂》碑(图4),刻于北齐武平元年(570年)。碑额篆书“龙东王感孝颂”,颂文隶书25行,每行17字。前一部分内容主要赞美胡长仁“敛眉长叹,念昔追远”“慨贤圣之多弊,嗟至德而无纪”思想,以及叙述立碑经过、碑文内容撰写与书丹者等;后一部分是对“郭巨”至孝的溢美之词。《感孝颂》碑文后是唐开元二十三年(735年)杨杰的隶书题刻,虽然已模糊,但大部分字可识读,主要内容亦是对“郭巨”至孝的赞美(3)全文参见原碑;陈纯之《陇东王感孝颂碑》(超清原帖),合肥:安徽美术出版社,2017年。。

图1 东汉邵善君隶书题刻

图2图3 建安二年和太和廿三年题刻(描摹)

图4 孝堂山画像石祠外西山墙陇东王胡长仁《感孝颂》碑

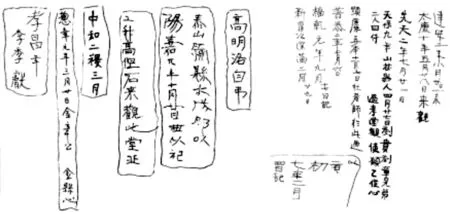

现存清代人关于武梁祠及其画像与文字的隶书题刻,最早的应是乾隆五十二年(1787年)黄易的《修武氏祠堂记略》碑刻,但仅见翁方纲的《两汉金石记》记载,未见原石刻。之后至清末出现较多,其中翁方纲、李东琪、钱泳、郑齐、陈锦和锡元等人的较显著。翁方纲的隶书题刻是《重立汉武氏祠石记》碑,刻于乾隆五十二年(1787年)。该碑额题篆书、正文隶书为翁方纲撰题,其后楷书、行书题刻捐款者姓名,应分别为各位捐款者所书,主要记载的是重立武氏祠堂的过程和捐款者姓名等[2]190-191。李东琪的隶书题刻是《武氏官职名号碑》,刻于乾隆五十七年(1792年)。隶书题字4行:“汉从事武君讳梁字绥宗”“汉吴郡丞武君讳字开明”“汉敦煌长史武君讳斑字宣张”“汉执金吾丞武君讳荣字含和”,其后为其隶书落款[2]191。同年,钱泳题刻有《武氏石室题记》碑,主要记述了武氏祠画像石、武斑碑的访得、立祠过程、意义和立祠者与题石记之等[2]191。同治年间,郑齐等人分别用篆书、隶书、行书等,对黄易的“小蓬莱阁”中关于武梁祠画像和榜题文字进行题跋、标注,其中有不少隶书跋语(4)参见王靖宪《中国碑刻全集》“第1卷战国秦汉”,北京:人民美术出版社,2010年。(图5)。光绪六年(1880年),陈锦在《武斑祠画像》(其二)上,隶书题刻“新出土石,与左室第一石连,庚辰增入。补勤志”[3]20。同年又在《何溃程婴柳惠画像》右上方题字“新出第二石,为轩辕华所藏,光绪庚辰四月丁蓉江增入,陈锦志”[3]27。

图5 同治年间武梁祠的隶书题记画像题字

图6 孝堂山画像石祠内的纪年无纪年题刻(局部)(描摹)

在孝堂山画像石祠堂和武梁祠的隶书题刻中,也有不少无纪年的题刻。据学者观察记录,仅孝堂山画像石祠内,就有北壁东半部的“北海郡下丕县令”“定州中山郡孙龙花观”和“泰山山阳高令春以”,以及北壁西半部的“济州刺史”等细如毛发的题刻,多达100条(处)以上(5)参见罗哲文《孝堂山郭氏墓石祠》,载《文物》1961年第4-5期;杨爱国《孝堂山石祠上的后人题刻——由黄易嘉庆元年细拓石祠画像想到的》,载《西泠艺丛》2017年第9期;蒋英炬、杨爱国、信立祥、吴文祺《孝堂山石祠》,北京:文物出版社,2017年。(图6)。这些无纪年的细如毛发的题刻书体,有的隶书特征较明显,有的具有楷书特点,大多为魏晋南北朝时期的刻划。清代人关于武梁祠及其画像,也有不少无纪年的隶书题刻。较显著的武梁祠东西阙画像上的隶书“武氏祠”(图7),不知何时何人所刻。此外,傅惜华在《汉代画像全集》初编二编中收录的不少有关武梁祠画像石上,分别镌刻序号为“左石室四”、“画像一”至“画像十”,以及“画像甲”至“画像癸”等隶书字样,均不明何时何人所刻(6)参见傅惜华《汉代画像全集》初编、二编,北京:商务印书馆,1950年。。“武氏祠”三个字,从清代武梁祠被发掘和隶书风格上看,应为清代人所为。其他无纪年的隶书题刻,应为清代人记录保护这些散落的无纪年的画像石的编号。

图7 武梁祠东西阙画像“武氏祠”

除有关孝堂山画像石祠堂和武梁祠的后人隶书题刻外,在其他地区出土的汉代画像石上也有些后人的隶书题刻,时间较早的是位于山东沂南县铜井镇三山沟村的鲍宅山凤凰画像石上的“东安王钦元”题刻(图8)。一般认为这5个字是晋人王钦元所刻,但也是有争议的。傅惜华、李发林都认为王钦元是晋人,但没有给出说明,仅说“左旁有晋人王钦元题名”(7)参见傅惜华:《汉代画像全集》初编,北京:商务印书馆,1950年,第28页;李发林:《略谈汉画像石的雕刻技法及其分期》,载《考古》1965年第4期。。蒋英炬认为“所谓‘凤凰画像’既不属于汉画像石,也不是汉代的石刻画像”,“‘元凤’二字年号不是汉画像石的纪年铭,也不具有任何事物纪年铭的意义”,“从这处石刻的画像、题字来看,行迹不一、位置散乱,起码有先后三种以上的雕刻迹像”,据此“推测‘凤凰画像’的时代在宋、元以后,有可能是明、清时期”,“王钦元则可能是明、清时人”等。[4]笔者认为,这5个字是隶书字体无疑。从线条、笔法与形态上看,往上与刻于东汉建和二年(148年)的《石门颂》较接近,往下与刻于北魏宣武帝永平二年(509年)正月的《石门铭》较接近。据此推测,该题刻为晋或之前的人所刻可能性较大。

图8 “东安王钦元”题刻

在清代,除上述黄易、翁方纲等人关于武梁祠及其画像与文字的隶书题刻外,阮元、徐宗幹、锡元等人也都有汉代画像石的隶书题刻。阮元的隶书题刻有两处:一是乾隆甲寅(1794年)年,在《麃君墓石人像》之“府门之卒石像”左上方镌刻的“乾隆甲寅阮元移置”(图9);一是嘉庆十三年(1808年),在《嵩山太室石阙》西阙东面(侧面)题刻的“嘉庆十三年阮元来观阙下”[5]56。徐宗幹的题刻是在道光廿一年(1841年)四月,即在《微山两城永建五年食堂画像残石》上用篆书题刻“永建五年刻石”;用隶书题刻“集天圣纪功碑字”和“道光廿一年四月扣济宁直隶州事南通州徐宗幹移置明伦堂”[3]7。锡元也有两处隶书题刻,一是光绪二十六年(1900年)在《圣泽书院画像》(其一)上方题刻:“此□□求贤画像也,类武梁祠画像诸石,其为汉物无疑。向在汶上县圣泽书院,为东廊门下石,践灭过半。今于光绪二十六年仲冬,移置戟门内”;一是光绪二十七年(1901年)在《圣泽书院画像》(其二)原石画像右边题刻“汉画像残石,向在汶上城南程氏井上,赵两如访得之,为移置圣泽书院。是岁辛丑光绪廿七年也”[3]90-91等。

图9 阮元隶书题刻

孝堂山画像石祠堂东汉时期的隶书题刻,是目前所见较早的东汉人即后人隶书题刻。实际上在汉代,有些画像石祠堂建成后,特别是其上被人乱刻乱划的文字应该有很多。例如在山东肥城县栾镇村出土的张文思为父造祠堂、东阿铁头山出土的芗他君祠堂、嘉祥宋山出土的许安国祠堂等题记中,分别有“勿败□”、“愿毋毁伤”、“惟观者诸君,愿勿贩伤”、“来入堂宅,但观耳,无得刻画”等话语,可以说明东汉时期画像祠堂上被人刻划现象已较严重了。[6]

此后至清代,从文化背景推测,应该都有很多关于汉代画像石的隶书等题刻。也就是说,除上述魏晋南北朝时期众多题刻外,应该还有不少。因为当时北方不仅佛教石窟雕凿、勒碑刻铭风气大盛,而且有些汉代画像石也被时人用来重建墓室等,在其上直接镌刻题记,或记录、考释汉代画像石的相关情况等跋语应该有之。此外,“南朝在齐梁时,大约已用纸墨拓碑了”[7],此时期拓制汉代画像石拓片和在其上题写跋语是有可能的。唐代的文学、绘画、书法、开窟造像、造纸技术、印刷技术、剔碑勒铭和椎拓碑碣等文化艺术和技术都取得了很高成就,在汉代画像石上镌刻和在拓片上题写文字,绝不止于孝堂山画像石祠上杨杰等人的题刻(8)但目前所见除孝堂山画像石祠堂上杨杰的隶书题刻外,仅有该祠内东八角石柱上的“维大中五年(851年)九月十四日建”题刻,且由于字迹很小,笔画很细,字体既像隶书,也似楷书。。两宋时期金石搜集研究是显学之一。特别是欧阳修、欧阳棐的《集古录》和《集古录目》、赵明诚的《金石录》、洪适的《隶释》和《隶续》,不仅对武梁祠的“武荣碑”“武斑碑”“武梁碑”“武开明碑”和“武氏石阙铭”等文字内容,以及画像石图像与榜题进行记录、摹刻与题跋(9)参见[宋]赵明诚撰、金文明校证《金石录校证》,桂林:广西师范大学出版社,2005年;[宋]洪适:《隶释·隶续》,北京:中华书局,1986年;朱锡禄《武氏祠画像石》,济南:山东美术出版社,1986年。(图10),而且也是宋代金石研究学术风气之表现。同时,两宋时期的造纸与印刷技术、石刻碑碣雕刻和拓片拓制技艺等均超过了此前朝代。在这种文化环境中,在汉代画像石和其拓片上镌刻、题写各种考释、品评、追述等跋语,不难想象(10)目前所见的书体与内容主要是孝堂山画像石祠内西八角柱上北宋崇宁五年(1106年)的楷书题刻:“大宋崇宁五年岁次丙戌七月庚寅朔初三日,郭革自备重添此柱并垒外石墙”“当村王宣德男天民助缘匠人国青张皋并特置牌额绰揳门一座”两处。参见杨爱国《孝堂山石祠上的后人题刻——由黄易嘉庆元年细拓石祠画像想到的》,载《西泠艺丛》2017年第9期。。

图10 洪适摹刻武梁祠图像与榜题(局部)

现存清代(11)有不少学者认为元明时期没有关于汉代画像石的跋语等文字题刻。笔者认为可能也有,有待进一步考证。人关于武梁祠及其画像与榜题、武氏碑和其他出土画像石的发掘与保护等题刻,包括在原石上镌刻、另立碑文和在拓片上题写很多,且用篆、隶、楷、行、草书体书写的均有不少存世。其中原因与清代“文字狱”、金石学(12)赵明诚仅提出了“金石”一词,而“金石学”概念则是前清史学家、经学家、考据学家王鸣盛提出的。兴起与发展有关。尤其是1786年著名金石学家黄易发现发掘了武梁祠后,出现了围绕该堂和其他画像石图像、文字等发掘、搜集、保护、考释、研究与品评的热潮,产生了众多的隶书等题刻(图11),加之清代离现在较近,遗存较多。现当代人在汉代画像石拓片上用隶书等各种书体题诗、题写审美品评等跋语,可谓俯拾即是。例如郭沫若、沈尹默、于右任(13)参见中国画像石全集编辑委员会《中国画像石全集》(7),河南美术出版社、山东美术出版社,2006年,图版说明,第31页。、启功、沈鹏、冯其庸等著名书法家和文学家,以及众多的汉代画像石研究者、收藏者、爱好者的题诗、跋语,不胜枚举。

图11 陈锦在《武斑祠画像》(其二)题刻

从现存东汉、北魏、北齐、唐、宋和清代人有关孝堂山画像石祠堂、武梁祠及其画像与文字和其他画像石的题刻与记载内容看,各有不同的思想意图。不少人认为孝堂山画像石祠堂上的邵善君等众多后人的题刻,甚至包括北齐陇东王胡长仁《感孝颂》碑刻在内,都有着“到此一游”的目的性。这是不可否认的事实,即上述众多有无纪年的、细如毛发的题刻,都有着因“郭巨”的“孝”而“到此一游”的思想,但也不能一概而论。例如邵善君的“叩头谢贤明”话语,显然是有着因仰慕“郭巨”的“孝”而来的。广陵王太妃题刻“国祚永庆,子孙忠孝”和“广陵王至此”等内容,不仅仅是为了“到此一游”。即是说,北魏广陵王太妃和广陵王都身居高位,其言行都会对朝野产生很大的影响,尤其不像一般人那样仅仅刻个时间、姓名等,而是镌刻了“国祚永庆,子孙忠孝”话语,显然他们有着藉此宣扬孝义、孝道,维护其政权政治稳固的思想目的性。陇东王胡长仁的碑刻《感孝颂》更非简单的“到此一游”(图12)。尽管该碑也记述了其立碑之缘起、经过等内容,但其借此极力倡导“孝”乃“惟夫德行之本,仁义之基”,于国于家“天经地义,启圣通神”等政治思想,不言而喻。《感孝颂》之文后为唐代杨杰的题刻,从可识读的文字看,杨杰同样表达了“人之行莫大于孝,孝莫大于爱亲”“郭公”之孝“达天地,至德通鬼神”“实可谓人所不能”等政治意图(图13)。北宋欧阳修父子和赵明诚主要记录的是武梁祠的碑刻、画像石和图像与文字,南宋洪适在《隶续》中不仅有记录、画像跋语,而且还刊刻了不少武梁祠堂等画像和榜题文字,表现出了搜集、记录与审美品评的思想目的。清代人有关武梁祠和画像石的隶书题刻,除黄易的《修武氏祠堂记略》未见原碑外(14)据《修武氏祠堂纪略》中记载,当时对武梁祠画像石等发现、挖掘和保护情况,已经进行了“立石存记,为久远之图”等。,其他均存于世,但大多记述了此前该祠的历史记载,当时修建、立碑过程和捐资者等,其中翁方纲的《重立汉武氏祠石记》隶书记文等,最具代表性。其他清代人有关汉代画像石的题刻亦基本如此,其中锡元在《圣泽书院画像》(其一)上的隶书题字“此□□求贤画像也,类武梁祠画像诸石,其为汉物无疑”[5]12,可算考证研究。总体上看,孝堂山画像石祠上邵善君的题刻、北齐陇东王胡长仁的《感孝颂》和文末唐代杨杰的碑刻,也包括那些细如毛发的题刻,是以崇尚“孝道”为目的,宋和清代人的题刻(图14)主要是以记录、挖掘、搜集、保护古代文物和审美品评等为中心思想,现当代人的题诗跋语以美审美品评为主要内容。

图12 《感孝颂》碑文(局部)

图13 唐代杨杰题刻(局部)

图14 翁方纲的《重立汉武氏祠石记》(局部)

汉代画像石上后人题刻的隶书艺术,也是东汉以来特别是东汉、魏晋、唐和清代隶书艺术发展的镜像之一(15)在中国书法史上,隶书孕育于战国,产生于秦,发展到东汉时期高度成熟,实用与审美并存,取得了“一统天下”的地位,魏晋南北朝时期魏楷兴起,逐步取代了隶书的正体字地位。唐、宋、元、明时期楷、行、草书盛行,书写隶书风气几乎不存,但至清代在考据学、金石学等兴起的环境中,隶书再次出现了发展的高峰。。在孝堂山画像石祠堂上东汉时期的题刻中,邵善君题刻的隶书较大较清晰,艺术性较高。虽然这7行25个隶书书写水平不是上乘之作,但粗厚的线条、端庄敦实的形态、质朴的风格,特别是起笔收笔、蚕头燕尾、一波三折的笔法等,展现出了东汉时期成熟隶书的面貌(16)从东汉时期隶书风格上看,晚于邵善君题刻39年的、刻于东汉建宁元年(公元168年)的《史晨碑》隶书风格,与之较相近。。邵善君是何等身份的人不得而知,但可以肯定地说他不是一般平民百姓,应该是个有身份和有一定文化素养的人。由此推测,邵善君题刻的隶书也可能是其本人书丹,找或请石刻艺人镌刻的。因为在东汉时期隶书普及应用的文化环境中,有一定文化修养的人和善书者,诸如各级政府官员、功曹、掾吏和社会上的一般写手,甚至有些文化的普通民众等都能书写出一定水平的隶书。从雕刻痕迹看,这7行25个隶书为阴刻,有着精心雕凿的意味和显著的剔刻刀锋,而非随手划刻。东汉永康元年和建安二年的题刻隶书,虽然是随意刻画的,细如毛发,笔法等难以识别,但从当代学者的一些描摹看,隶书的字体形态还是很明显的,可以窥见东汉时期一般人的书写水平和隶书作为实用书体的普及性。

北魏时期的隶书题刻中,陇东王胡长仁的《感孝颂》是非常显著的,也是长期以来被众多学者提及、研究的。例如有学者认为该碑有隶书的朴拙、浑厚,也有楷书的规整。用笔以方为主,拐角用折,波挑翻翩,点画厚实、苍劲、遒劲;结体整体宽扁、工整、精巧,纵逸险峻,气势磅礴等。[8]1笔者认为,《感孝颂》的隶书笔法中除融入楷书外,不少字的横画与竖画挺拔平直,也具小篆特点。总的来看,该碑是以隶书为基调,其中取法魏楷笔法较显著,也可称为楷隶。关于颂文之末“居士慧朗,侍从至能草隶,世人称‘朗公书者’是也。开府行参军王思尚侍从,能文有节操”内容(图15),罗哲文认为这“二行字,字体较小,且与颂文无关,当系后人误刻”[1]。笔者也赞同罗先生的说法,即是说颂文内容已经明确了“于时开府中兵参军梁恭之盛工篆隶,骑兵参军申嗣邕微学摛藻,并应命旨,俱营颂笔”[8]31-35,那么后面再落款作文者与书丹者,似乎不合乎情理。但从隶书的特点与风格看,虽然后者字形较小,但与前者用笔特点相似,都可视为楷隶一路,并且后者的“开府”也可能与前者是同一个开府;从“侍从至能草隶”和“能文有节操”措辞看,与前者也相似,以此推测,有可能是正文的补刻。除此,诸如上述北壁东段下层广陵王和太妃的题刻,北壁西半部画像建筑物的柱子上北魏“武定二年(公元544年)十一月十九日南青州刺史郑伯猷游一度记”,东壁上北齐“天保九年(公元558年)山茌县人四月廿七日,刘贵、刘章兄弟二人回行,过孝堂观,使愿乙信心”等题刻,虽然从文字体态上看皆为楷书,但其中有不少字的隶书形态也是很明显的,这也是此时期隶书与楷书继承与发展关系的表现,即隶书发展到此时期已经失去其在东汉时期“一统天下”的地位,此时的楷书(魏碑)、行书、草书都高度发展了,隶书主要作为书法艺术之一种在发展,所以在书写中融入楷书等笔法,也反映出了魏晋南北朝时期隶书等书法艺术的多样化发展。

图15 《感孝颂》文末题刻(局部)

《感孝颂》之后唐代杨杰的隶书题刻字体较小,从书写水平上看远逊于《感孝颂》,也可见“唐隶体格过于丰肥甜熟,品味难登大雅之堂”(17)参见王冬龄《清代隶书要论》,上海书画出版社,2003年版,第1页。风格之一斑。但杨杰用隶书书丹或请人用隶书书丹与镌刻,应该有着与《感孝颂》的字体一致的想法。

清代人的题刻隶书各具特色,体现出了较高的艺术水平。在上述清代的题刻中,文献记载黄易的“小分书摹《武梁祠画像》题字,尤为绝伦”(18)参见王冬龄《清代隶书要论》,上海书画出版社,2003年版,第20页。。现存翁方纲的《重立汉武氏祠石记》篇幅最长,隶书字数最多,字形秀丽,章法规矩,起收笔严谨,可见《曹全碑》一路,但韵味不足。李东琪题刻的隶书,字形较丰腴,线条厚实,凸显大波脚,风韵近《乙英碑》(图16)。钱泳题刻的隶书字形方正,线条瘦劲,笔法严谨,章法工整,风韵亦近《乙英碑》等(图17)。锡元的两处题刻,隶书亦字形较方正,线条瘦劲,风韵亦近《曹全碑》等(图18)。其他如郑齐、徐宗幹、陈锦、阮元和徐宗幹等人,以及那些无纪年的题刻隶书,也都各具特点。总体上看,虽然他们在用笔、结体、章法等方面,都很严谨、规矩、工整,忠实于汉碑汉隶,但在字体形态、线条、风格、意境方面,都有一定的创新。可以看出植根于汉碑汉隶而又彰显个性的清代隶书艺术发展的共同倾向,同时也可看出隶书艺术在清代三百年间被重视和蓬勃发展的面貌。

图16 李东琪隶书题刻

图17 钱泳隶书题刻

图18 锡元隶书题刻

综上所述,东汉以来有关汉代画像石的题刻历代应该都有很多,但遗留至今的较少。现存东汉至清代有关孝堂山画像石祠、武梁祠等画像石题刻,虽然题刻内容、意图不同,题刻的隶书水平各异等,但也反映出了其间有关汉代画像石祠堂和画像石的存世、挖掘、保护和记载、品评等过程,同时题刻的隶书水平也能反映出东汉至清代隶书艺术的发展概况。特别是从清代人的题刻隶书艺术看,虽然他们根柢和较忠实于汉碑汉隶,但也是隶书艺术创作立足于传统,创造新风貌的表现,值得学习、研究。所以,搜集、研究汉代画像石上的后人隶书题刻,有利于当代与未来汉代画像石和隶书等书法艺术的搜集、保护、研究与借鉴。