我国流通业波动与产业结构偏离的特征事实和相互关系研究

2020-01-14田桂瑛双海军副教授杨雪琴重庆人文科技学院重庆401524

田桂瑛 双海军 副教授 杨雪琴(重庆人文科技学院 重庆 401524)

引言

国民经济行业部门的产出波动,与产出的增长是同等重要的话题,在国家稳经济增长的导向下,如何抑制经济出现明显波动就至关重要。改革开放几十年来,我国流通经济得到飞快增长,截止到2018年流通业增加值达到14万亿元,20世纪90年代以来年均增长率超过14%。其中在2007-2010年期间增长率上下起伏最为明显,波动态势显著。由于产业之间的关联性,一个产业的波动可能会引起相关产业的劳动力等资源发生变动,从而影响产业结构调整,甚至可能因劳动力供给与市场需求不匹配而出现产业结构偏离。与此同时,若产业结构不断偏离最优收敛点,那么国民经济内部的各类资源也会发生不断流动,从而引起产业发展特征发生一定变化。戴觅、茅锐(2015)研究提到,工业部门的收敛并没有促进经济整体收敛。可进一步认为,这与产业结构的形成与演变有密切联系。如果产业结构配置不合理甚至发生偏离,很可能会引起经济不稳定,也包括流通经济的不稳定。即可有理由推测,流通业波动与产业结构偏离之间存在某种微妙的联系。为理解这一点,首先需要了解流通业波动与产业结构偏离分别有怎样的特征事实,在此基础上再做进一步研究。

流通业波动演进特征事实

(一)测算方法

关于产业波动大小,有许多学者采用了年度增长率来衡量。这种方法比较直观,可以直接观察上年度与本年度之间一个产业规模增幅的起伏变化。但这种方法可能会导致出现异常值,从而影响后续的回归分析。李小平、代智慧、彭书舟(2018)等学者在研究产出水平波动时对传统的增长率方法进行优化,采用五年增长率的标准差来表示波动大小,这样既能考虑当期波动特征,也能使数值得到平滑处理。本文借鉴这一方法,以5年为一个视窗,用流通业5年增长率的标准差来表示流通业的波动程度。为了便于观察,这里约定增长率数值在计算时舍去百分号,即“10%”按照“10”计算。

(二)测算结果与分析

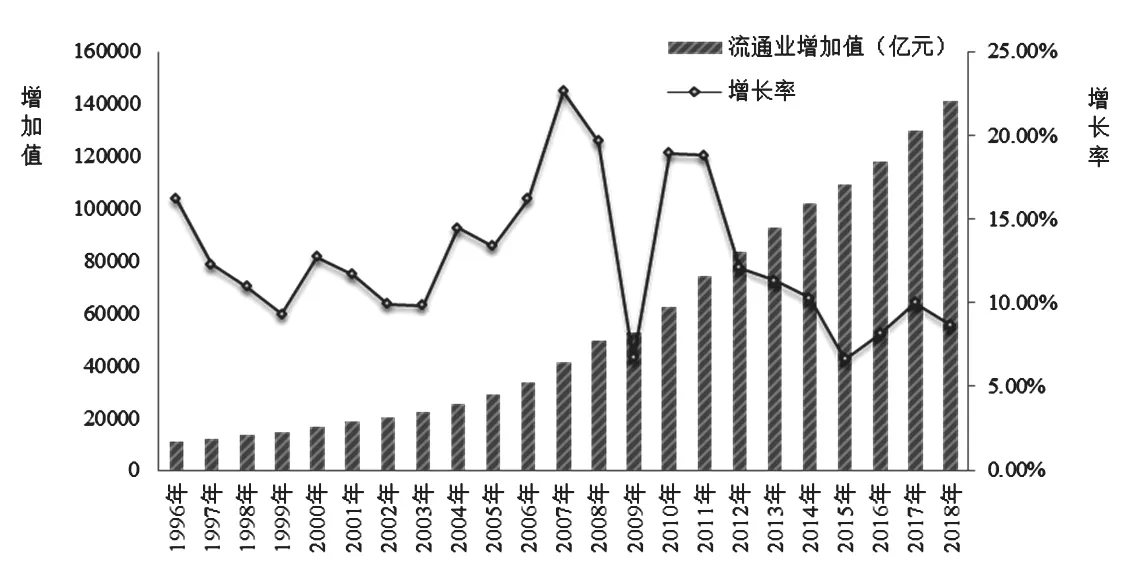

本文选择2000-2018年的序列数据来观察我国流通业波动演进的特征事实。基于以上测算方法,需要收集的数据时间包括1996-2018年,数据通过国家统计局网站采集。流通业作为一个复合型产业,本文主要选择批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业3个行业分类,通过数据加总,综合反映流通业相关指标。通过整理,得到1996-2018年我国流通业的增加值和增长率的趋势,如图1所示。总体上,我国流通业增加值迅速增长,而且增加值增长率的局部震荡比较明显,尤其是在2007-2010年期间,增长率区间为6.74%到22.62%,跨度达到15.88个百分点。

基于五年增长率标准差方法,测算得到2000-2018年的流通业波动指标,结果如图2所示。总体来看,2000年以来我国流通业的波动趋势是比较明显的,有显著的波浪形特征。从局部波动来看,根据该波浪形特征,可以将流通业波动划分为3个阶段。第一阶段是2000-2007年,该阶段流通业波动特征值经2000-2001年的下降后,基本上呈现出上升趋势,增幅逐年不断提高。可以观察到第一阶段流通业波动表现出“U型”特征。第二阶段是2007-2014年,该阶段总体上表现出“倒U型”特征,其中2011年达到最高值6.127。第三阶段是2014-2018年,该阶段总体上流通业波动特征值明显下降,即波动强度趋于弱化,流通业增长趋于稳定。

产业结构偏离特征事实

(一)测算方法

本文参考冯雨飞(2018)的方法,采用结构偏差系数来测算产业结构偏离程度。方法为:所测产业的增加值占GDP比重与对应就业占比的比值与单位1的数值差。公式如下:

其中,i表示产业,t表示年份,变量定义如下:Skew表示产业结构偏离度,X表示国民经济行业部门的增加值结构,其值即为第i个产业的增加值占GDP的比重;G表示就业结构,其值等于第i个产业的就业人数占全部就业人数的比重。根据冯雨飞(2018)的做法,假设不同产业结构偏离程度之间是可加的,这样便可以求和得到我国整体的产业结构偏离程度。需要注意的是,为了避免产业结构偏离度出现负值,影响最终测算结果,对产业结构偏离度取绝对值。我国整体的产业结构偏离度可通过以下公式求得:

表1 产业结构偏离度测算结果

表2 ADF单位根检验结果

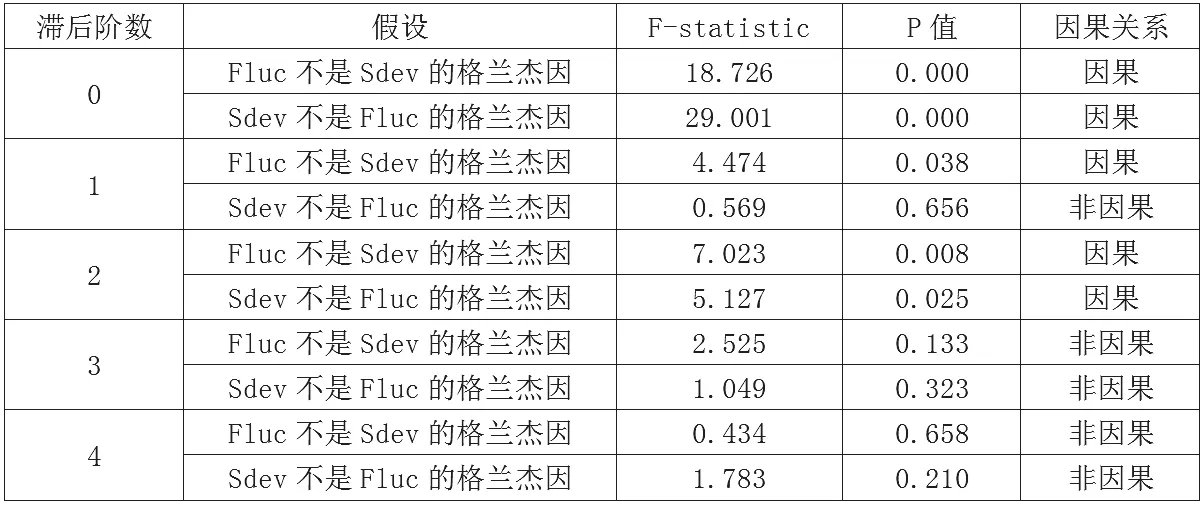

表3 格兰杰因果检验结果

其中,Skewt表示t年我国整体的产业结构偏离度,Skewit即为前面求得的第i个产业当年的产业结构偏离度,n表示所测产业的数量。

(二)测算结果与分析

与流通业波动特征值测算相匹配,本文测算2000-2018年我国三大产业的产业结构偏离度及整体产业结构偏离度,结果如表1所示。

分产业的结果如下:首先,第一产业的产业结构偏离度在2000-2018年均小于零,且基本上维持在-0.75和-0.7之间,趋势非常平稳。由此可见,我国第一产业的劳动力供不应求,出现了一定的劳动力稀缺特征。从数值来看,第一产业的产业结构偏离度较高,也反映了劳动力供不应求的问题比较严重。纵观我国行业变迁历程,随着工业化进程不断加速,大量从事农业人口流向第二、三产业,但是相比工业而言,我国农业的附加值非常低,一个单位就业的产出远不及工业,因此产业结构偏离明显,产出与就业之间的扭曲程度较高。其次,第二产业的产业结构偏离度均大于零,且总体上呈现出逐年下降的趋势。总体上,我国第二产业劳动力是供过于求的,存在着较多的剩余劳动力。但是随着工业结构不断优化,以及三产不断带动,部分剩余劳动力逐步向其他部门流动,总体上优化了就业结构,也使得第二产业的产出与就业的配比不断合理化。再次,第三产业的产业结构偏离度虽然也都为正,但是相比第二产业明显较小,可见我国第三产业的产出与就业水平的偏离性明显存在优势。与此同时,纵向看第三产业的产业结构偏离度逐年向零收敛,到2018年产业结构偏离度仅为0.1468,即处于不断优化的过程中。

全国整体来看,我国的产业结构偏离程度是比较高的,由分产业情况可以知道,这主要是由于第一产业与第二产业的产业结构偏离程度相对比较高。而从趋势来看,全国整体的产业结构偏离程度不断下降,表明了我国经济发展水平与劳动力供给之间的匹配性有不断优化的趋势。但是,到2018年全国产业结构偏离程度仍达到1.3216,这也就暗示了我国劳动力资源供过于求的问题是比较突出的,所以应不断调整就业结构,促进整个经济发展更加合理化。

相互作用分析

(一)因果关系检验

为了分析流通业波动与产业结构偏离的关系,我们采用协整关系和格兰杰因果关系检验进行分析。首先对流通业波动与产业结构偏离的变量进行ADF单位根检验,如表2所示。可以看到,当变量为水平项(即差分阶数为0)时,两者都是非平稳序列,而当变量做一阶差分时,两者皆为平稳序列。由此可见,流通业波动、产业结构偏离符合一阶单整序列,因此可进行协整检验和格兰杰因果检验。

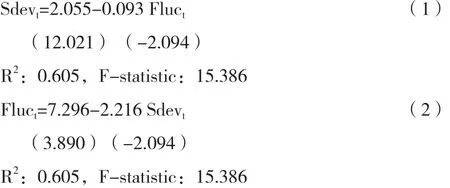

对两个变量之间的协整关系进行检验,采用格兰杰一步法,分别构建流通业波动和产业结构偏离之间关系的回归方程,通过OLS回归,结果如下:

由式(1)和式(2)可以发现,流通业波动和产业结构偏离两个变量之间存在着较为显著的负向作用关系,由此可以初步认为我国流通业波动与产业结构偏离之间存在着一定的相互作用。

在此基础上,对两者进行格兰结果因果检验,结果如表3所示。可以发现,当滞后阶数为0和2时,流通业波动和产业结构偏离两个变量之间互为格兰杰因果关系;当滞后阶数超过2时,流通业波动和产业结构偏离之间互不为格兰杰因果关系;而当滞后阶数为1时,流通业波动是产业结构偏离的格兰杰因,但产业结构偏离并不构成流通业波动的格兰杰因。总体来看,我国流通业波动与产业结构偏离之间是存在相互作用关系的,但是随着时序的变化,两者之间的相互作用关系会发生较明显的变化。

(二)作用效应检验

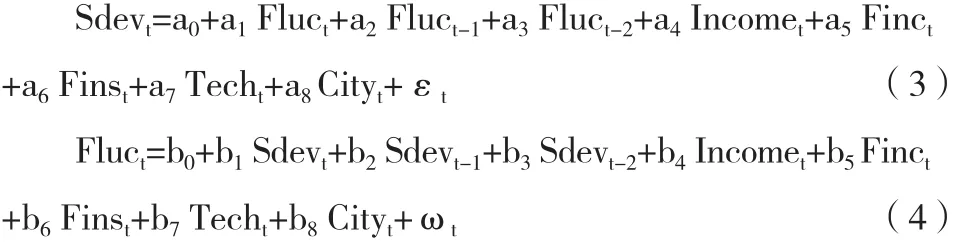

通过前面的因果关系分析,可以初步地认为我国流通业波动与产业结构偏离之间存在相互作用关系,但时序因素会对两者的关系产生一定影响。基于此,下面分别构建包含趋势项的回归模型,具体如下:

其中,式(3)为流通业波动对产业结构偏离影响的回归模型,Fluct-1和分别为流通业波动的一阶滞后项和二阶滞后项,用于检验流通业波动对产业结构偏离的影响是否存在时滞效应;式(4)为产业结构偏离对流通业波动影响的回归模型。式中,引入了居民收入、财政收入、财政支出、科技研发和城镇化5个变量作为控制变量,分别用Income、Finc、Fins、Tech、City表示。在指标选取上,居民收入采用城镇居民人均可支配收入表示,财政收入采用中央和地方财政总收入表示,财政支出采用中央和地方财政总支出表示,科技研发采用R&D支出占GDP比重表示,城镇化采用城镇人口占总人口比重表示。在数据采集时,对居民收入、财政收入、财政支出3个数值较大的变量数据做对数化处理。ai、bi(i=1,2,…,8)为待估计的参数,分别为两个模型的随机误差项。采用Eviews 10.0版软件,分别对以上两式进行回归,结果如下:

首先观察式(5):流通业波动变量Fluc水平项的系数为0.083,通过1%的显著性检验;一阶滞后项的系数为-0.071,但是未通过显著性检验,二阶滞后项系数为-0.141,通过5%的显著性检验。由此可以说明,流通业波动对产业结构偏离具有显著的影响效应,短期为正影响,滞后二期则变为负影响。产业结构优化,一定程度上依赖于产业的稳定增长,而产业的上下波动可能不利于产业结构优化调整。在短期内,流通业的明显波动,可能会对制造业、建筑业等与之关联的产业带来干扰,会小幅地引起产业结构发生偏离。但第一期影响系数为负(不显著),到了第二期系数负向提高,且显著性增强,可以认为从长期来看,流通业波动对产业结构偏离的作用逐步从放大转变为抑制。其中理由在于,长期以来我国流通业的发展是向好的,它作为服务业的重要分支,也作为关联面大的先导性产业,在当期的波动可能会在短期内扰动产业结构发生一定偏离,但长期来看,这种波动效应会不断影响到各行各业,促使不同行业根据市场消费需求的实际状况而进行生产调整,优化供给结构,所以流通业的适度波动,在后期也会使产业结构偏离度出现一定收敛。

图1 1996-2018年我国流通业增加值及其增长率

图2 2000-2018年我国流通业波动指标变化

其次观察式(6):产业结构偏离变量Sdev水平项的系数为-2.291,通过10%的显著性检验;一阶滞后项的系数为13.181,通过1%的显著性检验,二阶滞后项系数为8.309,通过5%的显著性检验。根据这个结果,发现产业结构偏离对流通业波动也产生了显著的影响。因此可以认为我国流通业波动与产业结构偏离之间的关系是双向的。但不同之处在于,产业结构偏离对流通业波动的影响方向与流通业作用于产业结构偏离的方向相反。产业结构偏离度的提高,在短期内对流通业波动的影响方向为负向,但显著性较弱,但从长期来看影响程度由负转正。由此可以认为,产业结构偏离,在短期内可能不会引起流通业波动,反而在一定程度上抑制波动强度,但如果产业结构偏离不断延续,长期内会加剧流通业波动。我国的产业结构偏离,主要是发生在工业领域,而流通业作为生产性服务业,是依附于工业生产的。工业产业结构偏离程度加深,意味着劳动力不断供过于求,引起产能过剩,短期内会约束流通业的资源和业务活动,一定程度上使流通业增速放缓,因而波动可能性降低。就长期来看,产业结构偏离的不断作用,会使资源配置出现扭曲,因而会加剧行业发展不均衡,引起流通业的波动。

研究结论与政策启示

本文通过定量研究方法,分别测算了我国流通业波动和产业结构偏离的情况,分析了其演进特征,然后再对两者的关系进行探究。以上主要研究结论如下:

我国流通业在历史进程中表现出较为显著的波动趋势。从测算结果看,2000-2018年我国流通业的波动表现出明显的波浪形特征。局部可以将波动趋势分为三个阶段,各阶段分别表现出“U型”上升、“倒U型”和明显下降的特征。从近期来看,流通业的波动不断弱化,行业增长趋于稳定。

全国整体上产业结构偏离度处于较高水平,但表现出下降趋势。2000-2018年产业结构偏离度均在1以上,劳动力资源供过于求的问题仍比较突出。分产业看,第三产业的产业结构偏离度相对较小,且不断处于收敛趋势;第二产业的产业结构偏离度虽也趋于收敛,但目前程度仍偏高;第一产业的产业结构偏离度持续表现为负值,表明劳动力供不应求矛盾突出。

流通业波动与产业结构偏离之间存在较强的相互作用关系,且这种关系是具有双向性的,同时相互作用关系存在趋势变化性。流通业波动在短期内会小幅引起产业结构发生偏离,但后期也会促使其出现一定收敛。另一方面,产业结构偏离短期内会在一定程度上抑制流通业波动强度,但长期而言会加剧行业发展不均衡,进而加剧流通业波动。

从以上研究可以看到,我国流通业波动与产业结构偏离之间存在着较强的内生互动关系,任何一方的短期偏颇都会引起另一方出现敏感。因此如何协调两者的关系是非常重要的。综合全文研究,简要得到几点政策启示:第一,在稳定和培育流通业发展过程中,要进一步注重处理好流通业增长与产业结构调整的关系,在谋划制定流通业发展相关政策时,要做好与服务业和工农业发展相关政策的衔接,确保不同的扶持政策相互协调。第二,政府应积极放开劳动力市场管制,刺激劳动力在行业间健康自由流动,优化就业结构,提高不同产业的产出与就业的匹配度,从根本上解决产业结构走偏的问题。第三,要积极优化中央和地方财政收支。实证结果显示了财政收入对流通业波动和产业结构偏离都有放大影响,这主要原因很可能在于过度的税费征收引起了各行业生产经营的困难,进而导致了经济发展不均衡和不稳定,因此需积极贯彻中央稳经济的要求,积极为各类经济主体“减负”,保障其在稳定区间运行,这对于助力我国流通业健康发展和优化调整产业结构都具有重要意义。