第一性原理研究InFeO3和In2FeCrO6的电子结构和光吸收性质

2020-01-13赖国霞卞映媚周嘉欣关雅伦吴先霖徐祥福陈星源

赖国霞,卞映媚,周嘉欣,关雅伦,吴先霖,徐祥福,陈星源

(广东石油化工学院理学院,物理实验教学中心,茂名 525000)

1 引 言

BiFeO3具有R3c的铁电结构,在室温下同时显示铁电性和反铁磁性,并且具有微弱的磁电耦合作用[1-2]。同时,R3c- BiFeO3内部有极化电场可以有效地分离载流子产生铁电光伏效应[3-4]。但是BiFeO3的带隙约为2.5 eV,不能充分地吸收可见光从而难于获得较高的光伏效率[5-6]。Nechache等[7-8]通过脉冲激光沉积法等成功地在SrTiO3衬底上实现了Cr掺杂BiFeO3形成Bi2FeCrO6化合物。Li等[9]合成的Bi2FeCrO6薄膜的带隙值在1.9 eV到2.1 eV,比BiFeO3的带隙值小,可以促进对可见光的吸收。Tablero等[10]通过第一性原理计算也发现了Bi2FeCrO6有较好可见光吸收性,光伏效率高达33%。Quattropani等[11]发现了Bi2FeCrO6化合物的带隙变化与样品的沉积条件有关,带隙的变化范围可达1.9 eV到2.6 eV。Fujita等[12]发现正交相的InFeO3在15 GPa的高压下可以制备出室温稳定相的R3c结构的InFeO3。R3c相的InFeO3与BiFeO3具有相同的G型反铁磁和铁电性[12]。Liu等[13]通过第一性原理计算的方法发现正交结构的InFeO3在高压下会变成铁电相的R3c- InFeO3,并且认为R3c- InFeO3的铁电性与In 5s和O 2p轨道之间的化学键的相互作用紧密相关。Lima等[14]通过密度泛函理论计算了R3c- InFeO3的多铁性质和电子结构,发现了R3c- InFeO3为G型反铁磁,铁电性与In的5s电子活性相关以及带隙值为0.71 eV。InFeO3与BiFeO3都是R3c结构和G型反铁磁耦合,InFeO3会不会比BiFeO3吸收更多的可见光?目前Cr掺杂InFeO3还未见报道,对于In2FeCrO6的电子结构,带隙变化以及对可见光的吸收情况等都是本文研究的主要内容。

2 计算方法

利用第一性原理的密度泛函理论赝势平面波的VASP软件包[15],计算了本征和Cr掺杂BiFeO3和InFeO3的电子结构和光学吸收性质。如图1所示,建立了菱形的Cr掺杂InFeO3的结构,共10个原子。计算中的交换关联泛函采用广义梯度近似(GGA)中的PBE进行处理[16]。波函数展开采用的平面波基矢截断能为520 eV。结构优化中晶格优化和所有的原子和晶胞都进行弛豫,Brillouin区的K点采用6×6×6的网格大小,收敛的迭代精度为每个电子步的能量小于10-6eV。对于磁性原子Fe和Cr采用了Hubbard U的修正方法,即GGA+U(U=4.0 eV)[17-18]的方法进行晶格优化和性质计算,并且设置了磁性原子为反铁磁耦合。如表格1所示,计算的本征InFeO3和BiFeO3的晶格常数,菱形夹角和体积都和实验值比较接近,这说明了我们的计算结果的可靠性。

图1 (a)InFeO3和(b)In2FeCrO6的结构图

Fig.1 (a)InFeO3and (b)In2FeCrO6structure

表1 计算的 InFeO3, In2FeCrO6, BiFeO3和 Bi2FeCrO6结构信息

Table 1 The calculated structural informations of InFeO3, In2FeCrO6, BiFeO3and Bi2FeCrO6

MaterialLattice constantAngelVolumea(Å)α(°)V(Å3)InFeO35.64(5.58)a56.6(56.5)a117.2(112.5)aIn2FeCrO65.5756.4112.2BiFeO35.69(5.63)b59.0(59.3)b 127.8(124.3)bBi2FeCrO65.6659.0125.9

a-Ref[12] b-Ref[19]

3 结果与讨论

3.1 Cr掺杂InFeO3形成能和结构

形成能的大小可以描述Cr掺杂结构的难易程度,形成能越小则越容易掺杂,反之则越难掺杂。形成能定义如公式(1)所示:

ΔE=ΔEIn2FeCrO6+ΔEFe-ΔECr-ΔEInFeO3

(1)

其中:ΔE为Cr掺杂InFeO3所计算到的形成能,ΔEIn2FeCrO6为Cr掺杂体系后的总能,ΔEInFeO3为本征态体系总能,ΔEFe和ΔECr分别为Fe和Cr的总能。计算结果如表2所示,表明Cr掺杂InFeO3和BiFeO3的形成能分别为0.899 eV和0.983 eV。Cr掺杂InFeO3的形成能比BiFeO3要低,相对容易完成掺杂。

表2 Cr掺杂InFeO3和BiFeO3的各体系的能量Table 2 The energy of Cr doped InFeO3 and BiFeO3 systems /eV

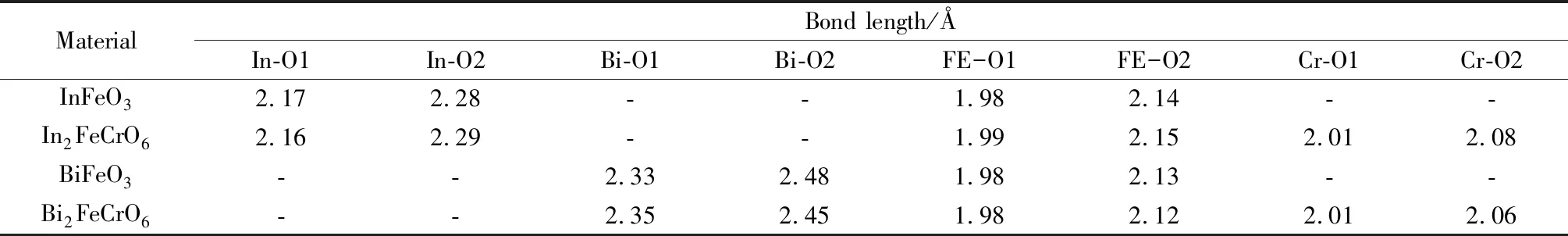

如表3所示,当晶胞中1个Cr原子直接替代一个Fe原子的时候,对Cr掺杂的结构和本征结构的键长进行分析发现掺杂体系的键长变化并不明显。但是由于Fe离子半径比Cr离子半径大,主要导致了掺杂Cr的体系体积变小了。

表3 Cr掺杂InFeO3和BiFeO3的各体系的键长Table 3 The bond lengths of Cr doped InFeO3 and BiFeO3 systems

图2 (a)InFeO3;(b)In2FeCrO6;(c)BiFeO3;(d)Bi2FeCrO6的能带结构

Fig.2 The band structure of (a)InFeO3;(b)In2FeCrO6;(c)BiFeO3;(d)Bi2FeCrO6

3.2 Cr掺杂InFeO3电子结构

图2为InFeO3,In2FeCrO6,BiFeO3和Bi2FeCrO6能带图,由图2(a)和图2(b)可知InFeO3和In2FeCO6的价带顶(VBM)和导带低(CBM)所对应的K点是不一样的,所表现出来的带隙均为间接带隙。InFeO3的带隙宽度Eg=2.0 eV,而In2FeCrO6的带隙宽度Eg=2.1 eV,两者带隙数值差不多。在In2FeCrO6材料中,导带底的G点处的凸峰消失,使得导带底趋于平缓,能够降低能带的色散,以至于对称点的能量相近,这也将会可能使得可见光更加容易被吸收。图2(c)和(d)中BiFeO3和Bi2FeCrO6的带隙分别为2.3 eV (2.5 eV)[5-6]和1.8 eV(1.9 eV)[9-11],Bi2FeCrO6的带隙降低的比较明显,可能促进可见光的吸收,与早期的实验报道结果一致[9]。

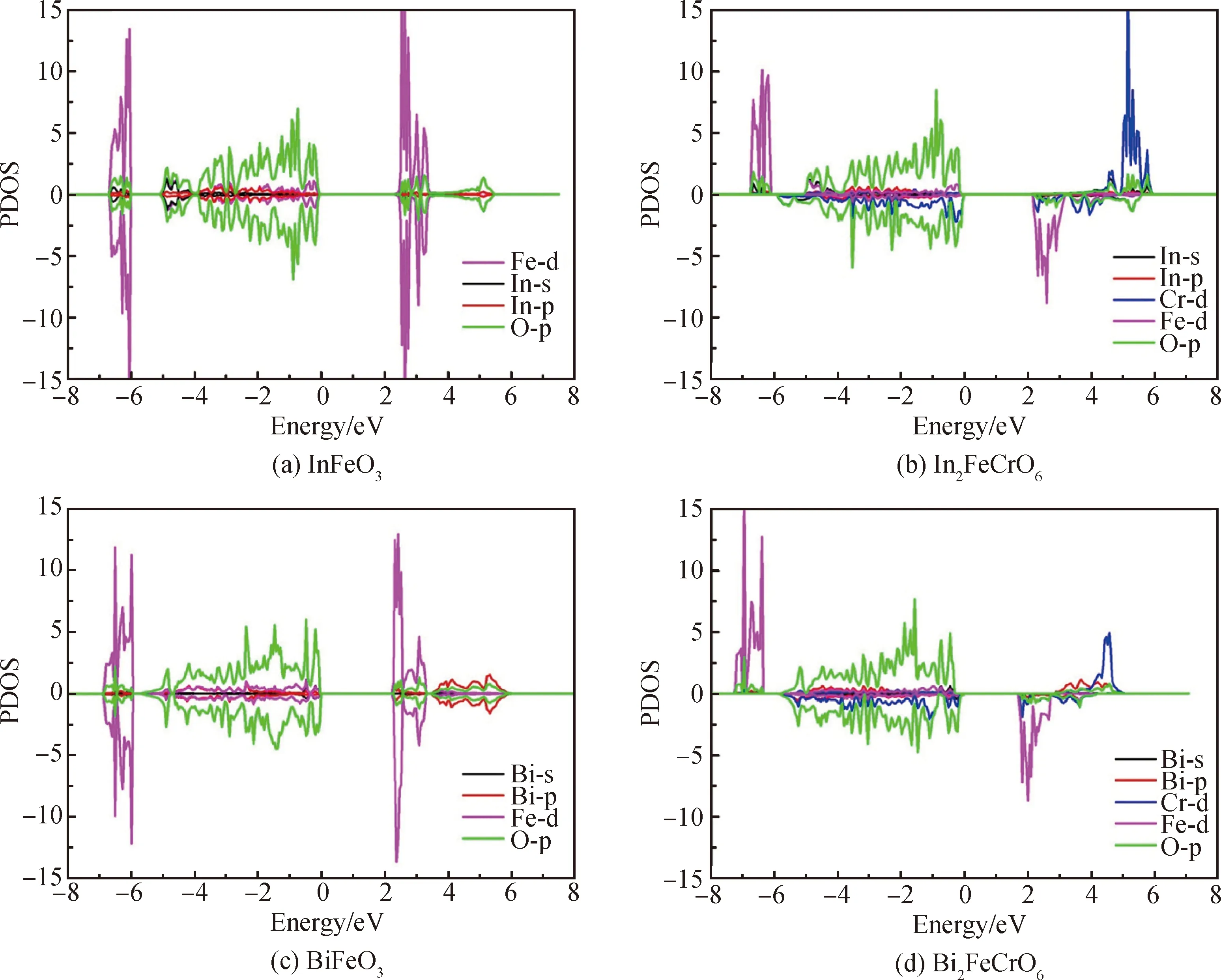

图3(a)可得本征InFeO3的VBM主要是由O-2p轨道和FE-3d轨道两者共同作用, CBM是由FE-3d能级和O-2p能级组成。图3(b)中的 In2FeCrO6的VBM主要是由O-2p能级和Cr-3d能级相互作用形成,其中CBM主要是由FE-3d轨道组成。In2FeCrO6中CBM附近的FE-3d能级比InFeO3的CBM附近FE-3d能级占据数变小,局域化程度降低,能带变得比较平缓。由图3(c)和3(d)可知Bi2FeCrO6中的VBM附近能级主要由O-2p能级和Cr-3d能级组成,在-2到0 eV 的能量范围内Cr-O之间的杂化比FE-O的杂化强,促进了能级的上移,降低了体系的带隙。

图3 (a)InFeO3;(b)In2FeCrO6;(c)BiFeO3;(d)Bi2FeCrO6的投影态密度图

Fig.3 The PDOS of (a)InFeO3;(b)In2FeCrO6;(c)BiFeO3;(d)Bi2FeCrO6

为了更好的解析Cr掺杂InFeO3和BiFeO3带隙宽度变化问题,进行了bader电荷分析。如表4所示,在 InFeO3和In2FeCrO6体系中,Fe和Cr的化合价约为1.7+,FE-O和Cr-O之间的库伦作用和成键程度差异性不大,导致了两者的带隙变化不明显。而BiFeO3和Bi2FeCrO6体系中,Fe离子的化合价在本征体系中为1.3+,掺杂体系中为1.4+,但是Cr的化合价为1.8+,导致了FE-O和Cr-O的库伦作用不同。在Cr掺杂InFeO3和BiFeO3体系中,Fe离子和Cr离子均偏离了理想的离子化合价3+。Bi2FeCrO6中Cr离子的化合价比Fe离子化合价更接近理想离子化合价3+,这说明Cr-O键比FE-O键有较明显的离子键作用,而且一般离子键的作用比共价键的作用产生的带隙小。这样在BiFeO3和Bi2FeCrO6体系中,Cr-O键和FE-O键产生键的作用不对称性降低了体系的带隙。

表4 InFeO3,In2FeCrO6,BiFeO3,Bi2FeCrO6的带隙宽度变化Table 4 Band gap charge of InFeO3, In2FeCrO6, BiFeO3, Bi2 FeCrO6

3.3 Cr掺杂InFeO3吸收系数的影响

为了进一步了解Cr掺杂InFeO3的可见光吸收的影响,计算了本征和Cr掺杂InFeO3的介电函数,材料光学吸收系数与介电函数是紧密联系,如公式(2)所示:

(2)

其中:I为光学吸收系数;ε1为介电函数的实部;ε2为介电函数虚部;ω为光的频率。

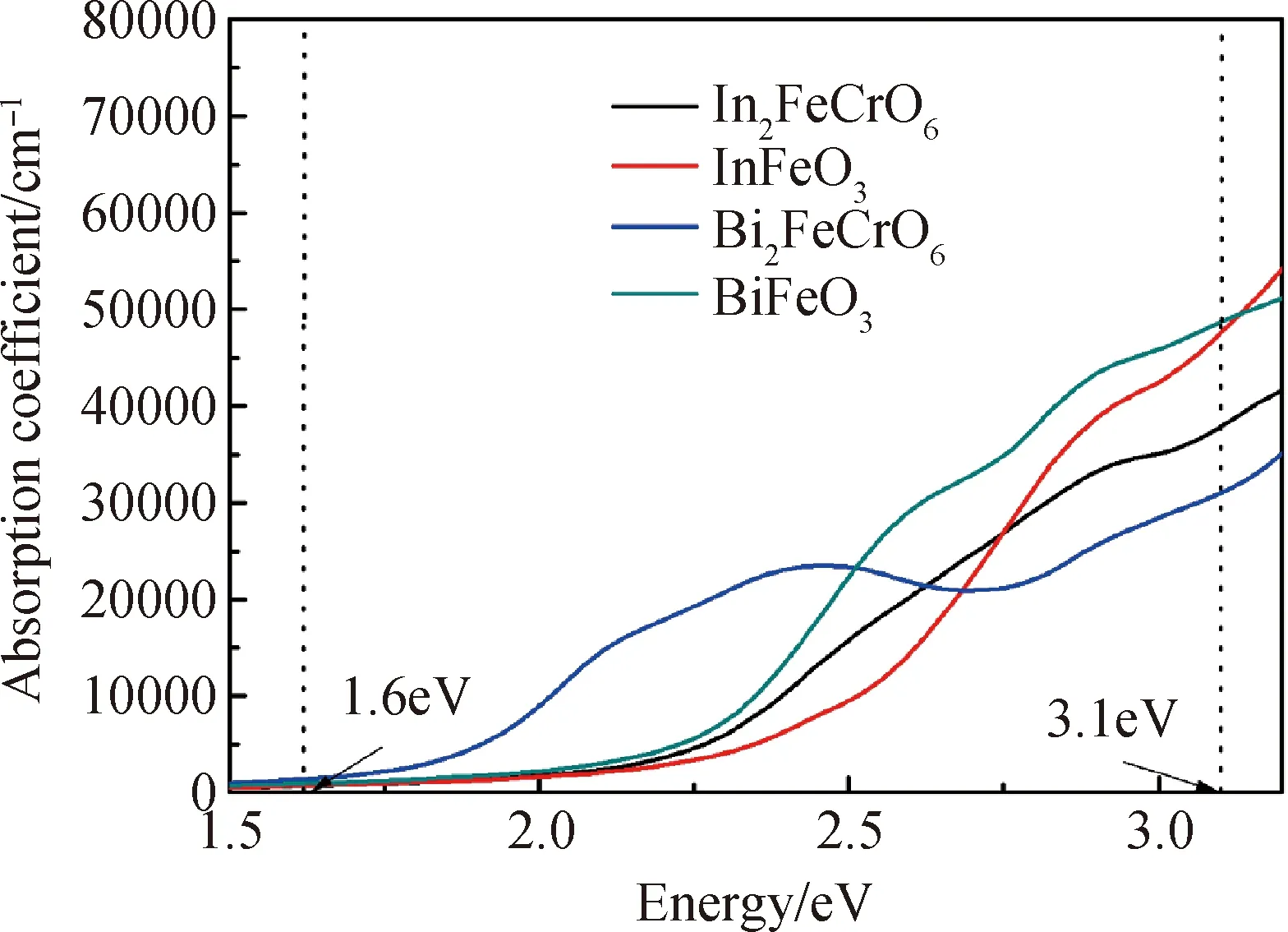

图4 吸收光谱

Fig.4 The optical absorption spectra

如图4所示,在Cr掺杂BiFeO3在能量1.5~2.7 eV的可见光范围内,明显的提高了BiFeO3对可见光的吸收系数形成了吸收的小峰,促进了可见光的吸收,与实验结果一致[9]。从本征和Cr掺杂InFeO3的吸收光谱可以看出Cr掺杂InFeO3在2.1~2.75 eV能量范围内,Cr掺杂能明显的提高InFeO3的吸收系数,且在可见光范围内,本征和Cr掺杂吸收光谱线所围成面积分别为23034.26 eV/cm和23635.73 eV/cm,相比之下Cr掺杂所围成面积更大,即能促进可见光的吸收。尽管Cr掺杂InFeO3没有很好的降低带隙宽度,但是Cr掺杂InFeO3使导带底趋于平缓,对称点的能量相近,也能促进其可见光的吸收。因此Cr掺杂InFeO3能促进可见光的吸收。

4 结 论

基于第一性原理的计算,利用VASP软件包中的GGA+U的方法计算了Cr掺杂InFeO3的电子结构和光学性质,有如下结论:(1)Cr掺杂InFeO3的形成能比BiFeO3要低,相对容易完成掺杂,而且Cr掺杂InFeO3的体积比原来的体积变小。(2)掺杂后In2FeCrO6带隙宽度相对本征InFeO3没有明显的变化,但导带底的G点处的凸峰消失,使得导带底趋于平缓,能够降低能带的色散,促进可见光吸收,态密度分析表明,In2FeCrO6中CBM的FE-3d能级比InFeO3的CBM的 FE-3d能级占据数变小,局域化程度降低,能带变得比较平缓。Bader电荷分析表明,在 InFeO3和In2FeCrO6体系中,Fe和Cr的化合价约为1.7+,FE-O和Cr-O之间的库伦作用和成键程度差异性不大,导致了两者的带隙变化不明显。(3)在计算的吸收光谱图中可以看出,Cr掺杂InFeO3在能量2.1~2.75 eV范围内,Cr掺杂能明显的提高InFeO3的吸收系数,促进可见光的吸收。