乾嘉后期公羊礼学思想对康有为的影响

——以《春秋董氏学》为视角

2020-01-11钱寅

钱 寅

在晚清变革思想的浪潮中,康有为的改制学说独领风骚,并且对后来的思想界仍有很大的影响。康有为生平里接触过理学、汉学和今文经学,其改制学说的理论基础是春秋公羊学,这是众所周知的。然而,康有为对清代公羊学的吸收是分三个方面的,在很多场合他都提到公羊学要分为义、例、礼。这一点往往被研究者大而化之或者忽略,特别是公羊学之礼对康有为的改制思想有重要的启发,至今这方面学术史脉络的疏理还存在着不足。

春秋之礼:凌曙到康有为的脉络

康有为曾言:“《公羊》先通制,次通例,次通义。”①康有为:《万木草堂口说(外三种)》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第87页。这是他心目中研习公羊学的次第,其中所谓“制”当为礼制。康有为在桂林讲学时尝言:

《春秋》公羊之学,董子及胡毋生传之。董子之学,见于《繁露》;胡毋生之说,传于何休。故欲通《公羊》者,读何休之注、董子之《春秋繁露》。(吾有《春秋董氏学》。)有义、有例、有礼,要皆孔子所改之制。分而求之,则《公羊》可通,而《春秋》可通矣。陈立《公羊义疏》,间有伪经,而征引繁博,可看。(此书见《续皇清经解》。)刘氏逢禄、凌氏曙说《公羊》诸书,可看。(见《皇清经解》。)②康有为:《桂学问答》,《万木草堂口说(外三种)》,第145页。

其中的凌曙(1775—1892),字晓楼,江都人,生活在乾隆末期至道光初期,是扬州学派的重要人物之一。他所作的《公羊礼疏》、《公羊礼说》和《春秋繁露注》对后来公羊学的发展有一定的积极意义。康有为在讲学时也提到公羊学的三个方面:义、例、礼。这个次序显然是和之前的次第倒置,义是公羊学之最高层次,例是通向义的阶梯,礼是公羊学的基础。在康有为所举的书目中,何休《解诂》、董仲舒的《繁露》和陈立的《义疏》到底都是在综合讲《公羊传》经义的,而刘逢禄《春秋公羊传何注释例》是专门研究《公羊》例的著作,凌曙《公羊礼疏》、《公羊礼说》则是专门说礼的著作。可以认为,康有为主张读凌曙著作的目的是为研习公羊之义预先打下公羊之礼的基础。由于凌曙所注为公羊学最基础的层面,所以康有为又说:“凌曙注《公羊》耳,未关大义。”③康有为:《万木草堂口说(外三种)》,第91页。既然指出凌曙未关公羊之义,又提倡凌曙之书可看,无非是肯定了凌曙疏通公羊礼制是公羊学入门的基础。康氏认为:“孔子制度在《春秋》,义理亦在《春秋》。”①康有为:《万木草堂口说(外三种)》,第7页。可以看出,其对《春秋》之礼的重视程度。

说到凌曙,在现代学术界所受到的关注并不多,一般在公羊学学术史的叙述脉络中,凌曙往往属于被批评的对象。②如陈其泰:《清代公羊学》,北京:东方出版社,1997年;杨向奎:《清儒学案新编》,济南:齐鲁书社,1994年,等等。这些著作从公羊学应该申明大义的角度出发,认为凌曙的著作无所发挥,只是罗列材料。另外如黄开国的《公羊学发展史》(北京:人民出版社,2013年)则肯定了凌曙对公羊经传注释的工作,而曾亦、郭晓东合作的《春秋公羊学史》(上海:华东师范大学出版社,2017年)将凌曙归为“别传”一脉,这两部著作对待凌曙的态度显然要比陈著和杨著温和许多。台湾学者对凌曙的关注比大陆要多一些,但仍然未能形成大观。在台湾,对凌曙的研究曾经受到过短暂的重视,1997年和1998年高雄师范大学先后出现两部关于凌曙的博士论文,分别是郑卜五的《凌曙公羊礼学研究》和李幸长的《凌晓楼学术研究》。这两部论文对凌曙的学术进行了剖析,但仍未关注凌曙对后代学术思想进路的影响,故可以说这种重视非常短暂。既然我们能在康有为这样不容忽视的思想家的著作里看到对于凌曙著作的肯定评价,同时也能看出康有为对其发明公羊礼学的著作的重视与吸收,那么我们应该对凌曙作一些更深刻的认识。

从凌曙的生平学术来看,他对郑氏礼,特别是《仪礼》丧服学的兴趣要远远大于公羊学。③通过考察凌曙一生的学术发展,可以看出他最初的学术成果是《四书典故覈》,这是一本用礼学来考察四书典故的著作。后来有一段时间做了公羊礼学的研究,然而并没有继续延着公羊学研究的路线走下去。最后仍旧回归《仪礼》丧服学,直到弥留之际仍念念不忘自己所作的《礼论》。阮元在编纂《皇清经解》的时候收录了凌曙的《公羊礼说》和《礼说》,都是考证礼制的典范之作。从晚清曹元弼、梁启超等人的议论中可以看出,凌曙被推崇的学术成就主要集中于礼学。曹元弼在自己的《礼经学》中褒扬了凌曙的学术,认为他能够廓清敖继公等人对郑学的否定,“其学甚正、其功甚大”④曹元弼:《礼经学》卷七《礼经各家撰述要略》,清宣统元年刻本。。梁启超在回顾清代礼学研究时说:“若凌晓楼之《公羊礼疏》、侯君模之《榖梁礼证》等,虽择他经,然专明彼中礼制一部分,亦礼学之流别也。”⑤梁启超:《中国近三百年学术史》,长沙:岳麓书社,2010年,第204页。因此,可以认为凌曙的主要学术兴趣仍在礼学。

虽然凌曙关注的重心在礼学,但是通过他用礼学来疏解《公羊传》的工作,也可以发现公羊义的发挥。如《春秋》鲁庄公八年夏经云“师及齐师围成”,传云:“成者何?盛也。盛则曷为谓之成?讳灭同姓也。”①何休注,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷七,影印清嘉庆二十年江西南昌府学刻阮元校刊宋本十三经,第7册,京都:中文出版社,1989年,第4839页。惠栋《九经古义》中说:“成与盛通。”②惠栋:《九经古义》卷十三《公羊古义》,影印《文渊阁四库全书》本。对此,凌曙提出了反对的意见。凌曙认为如果此处用通假来解释的话,那么经义就无法成立了。盛与鲁是同姓之国,《春秋》甚恶鲁灭同姓,但是由于“内大恶讳”的义例,所以只能变盛为成,将其比作鲁国本有的成邑。那么既然比作鲁国境内的成邑,那么“围”这种行为就无从谈起。在这个矛盾里,《春秋》的褒贬寓意其中。凌曙引用《春秋繁露》“变盛谓之成,讳大恶也”,进一步指出“若以成与盛通,而圣人之微言几息矣”③凌曙:《公羊礼说》“师及齐师围成”条,载《春秋公羊礼疏(外五种)》,上海:上海古籍出版社,2015年,第278页。。考据的方法是礼学研究的基本方法,通常认为考据由于本身的碎片化分析,难以提供义理上的贡献。从这个例证中,显然可以看出凌曙运用考据方法对经义的发明。再如隐公三年春,王二月。何休注:“二月、三月皆有王者,二月,殷之正月也;三月,夏之正月也。王者存二王之后,使统其正朔,服其服色,行其礼乐,所以尊先圣,通三统,师法之义,恭让之礼,于是可得而观之。”④《春秋公羊传注疏》卷二,第7册,第4780页。这里,何休已经明确说明了“通三统”的经义。凌曙首先通过《白虎通》来考察何休注释的依据,其次引《礼记·郊特牲》疏:“尊贤不过二代者,所以尊贤之事,取其法象。但代易时移,今古不一,若皆法象先代,今则不可尽行,故所尊之贤,不过取二代而已。若过之,远难为法也……”⑤凌曙:《春秋公羊礼疏》卷一,《春秋公羊礼疏(外五种)》,第30页。凌曙引《礼记·郊特牲》的疏文解释了为何要“存二王之后”,同时发明了礼制中贤贤的原则。可以说,在凌曙的疏文中,用公羊学中“存三统”之义和礼学中“贤贤”之义互相发明,以“贤贤”来说“存三统”,以“存三统”来说“贤贤”,从而实现公羊学和礼学在义理上的交融。

通过举例,可以看出凌曙试图将公羊大义引到礼学范畴中,并试图给予其可以考据的渊源。这样可以消解学界长期存在的“非常异义可怪”之论。凌曙在北京时曾寓阮元所,彼时公羊学家刘逢禄亦在其处。凌曙与刘逢禄相识并有过交流。刘逢禄治学追求以例求义,虽然也关注《公羊传》与何休解诂中所涉及的礼,但是与凌曙治学的根本还是大不相同的,故而其对待礼的态度也与凌曙不同。凌曙没有像刘逢禄一样以例求义,而是走了以礼求义的路径。他不曾想到日后会被康有为发掘,提出由礼到例再到义的治经门径。那么凌曙的做法在思想上有什么启发呢?我们认为,“以礼求义”是将义的心性属性转化为实践属性。

在传统《春秋》学的伦理体系中,判断是非有一条重要的原则,即“原心定罪”。所谓“原心定罪”,是以动机判断行为的善恶和是非。“原心定罪”之说,见于《春秋公羊传》隐公元年三月“公及邾娄仪父盟于眛”①《春秋公羊注疏》卷一,第7册,第4765页。经下何休注。定公十三年冬“晋荀寅及士吉射入于朝歌以叛”经下何休注“君子诛意不诛事”②《春秋公羊注疏》卷二十六,第7册,第5087页。,可以视为对“原心定罪”之意的发明。这种从动机来判定行为善恶和是非的思想,是汉代公羊学中长期存在的。《春秋繁露·玉杯》云:“《春秋》之好微与?其贵志也。”③苏舆:《春秋繁露义证》卷一《玉杯》,北京:中华书局,1992年,第39页。《盐铁论·刑德》云:“论心定罪,志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。”④桓宽:《盐铁论》第五十五《刑德》,载《诸子集成》,第8册,上海:上海书店,1986年,第56页。《后汉书·霍谞传》云:“《春秋》之义,原情定过,赦事诛意。”⑤范晔:《后汉书》卷四十八《霍谞传》,第6册,北京:中华书局,1965年,第1615页。以上这些都昭示着“原心定罪”这种侧重于主观动机的判断方式,普遍存在于汉代公羊学的伦理体系中。

“原心定罪”的表现,《春秋公羊传》中最典型的有“如其意”。以桓公即位为例,在公羊学的叙述中,当惠公殁时,隐公长而卑本不当立,但桓公幼不能立,因此以隐公摄位待桓公长成后还政。然而桓公误认为隐公将长期窃位,不会把君位归还自己,于是弑杀隐公而即位。桓公元年春王正月经书“公即位”;《公羊传》云:“继弑君不言即位,此言即位何?如其意也。”何休注云:“弑君欲即位,故如其意,以著其恶。”⑥《春秋公羊注疏》卷四,第7册,第4800页。公羊学者认为,既然桓公杀隐公就是为了即位,那么干脆在《春秋》中写上“即位”两字满足他,以彰显桓公弑君之罪。隐公五年冬十二月经云“宋人伐郑围长葛”,《公羊传》云“邑不言围,此其言围何?强也”,何休注云:“至邑虽围当言伐,恶其强而无义也,必欲为得邑,故如其意言围也。”⑦《春秋公羊注疏》卷三,第7册,第4790页。公羊学者认为宋军攻打长葛,是想强硬地占有长葛,所以书“围”来彰显宋国的意志,从而揭露其罪。陈立《公羊义疏》云:“郑伯志在灭段,故如其意书克。宋人志在得长葛,故如其意言围。所谓逆而罪之,不如徐而味之也。《春秋》之所恶者,不任德而任力,故表其意,以恶其强也。”①陈立:《公羊义疏》卷七,上海:中华书局,据南菁书院《续经解》本校刊《四部备要》本。

公羊学所“原心”,所“诛意”,主要从意志的发生和意志的强弱两个角度入手。宣十一年冬十月经云“楚人杀陈夏徵舒,丁亥楚子入陈”,何休注:“日者,恶庄王讨贼之后欲利其国。”②《春秋公羊注疏》卷十六,第7册,第4956页。按照《春秋》之例,入国书时,伤害多则书月,这里书日则见对楚庄王之恶行的揭露。陈的夏徵舒有罪,楚人讨杀他本是正确的义举,这是对陈国有利的,所以《春秋》先褒扬了“杀陈夏徵舒”的行为。但是,杀陈夏徵舒之后“入陈”的行为是不义的,因此《春秋》书日彰显其罪。徐彦昭公元年疏云:“先书讨贼,乃言入陈者,庄王讨贼之后,始有利陈国之意,故后书入者。”③《春秋公羊注疏》卷二十二,第7册,第5028页。再一次说明了楚庄王最初是正义之举,当其萌生入陈恶意时才对其进行揭露。这是在意志的发生时期,做出“原心定罪”的判断。再来看隐公元年三月经云“公及邾娄仪父盟于眛”,《公羊传》云:“及者何?与也。会、及、暨皆与也,曷为或言会、或言及、或言暨?会犹最也,及犹汲汲也,暨犹暨暨也。及,我欲之也;暨,不得已也。”④《春秋公羊注疏》卷一,第7册,第4765页。这里区分了意志的强弱程度,从而能够用于判断善恶的轻重。对于善行,我欲之而为则善重,不得已而为则善轻;对于恶行,我欲之而为则恶深,不得已而为则恶浅。所以哀公十三年“公会晋侯及吴子于黄池”⑤《春秋公羊注疏》卷二十八,第7册,第5107页。,时吴强而无道,这是“我欲之”而行的恶事,揭露了鲁、晋二君的深恶。可见,这种“原心定罪”是针对主观意志的强弱来进行的是非、善恶判断。

从上述的讨论中,可以看出《春秋》的伦理观念有很大一部分是基于心性和意志的,特别是公羊学反复论证了这种从主观动机判断善恶的伦理观念。因此,长期以来学者认为公羊学是解释《春秋》的纯理派,要求探明潜在的义理而忽略对事或事实的讨论。⑥日原利国:《公羊學の倫理思想:判斷方式について》,《东洋史研究》1964年第3号,第240页。笔者认为,这种伦理观念是从行为者主观心性出发的,重视动机,强调对主观意志的约束。这样的经义可以通过例的检讨而发明。而凌曙用礼来解读《春秋公羊传》,可以视为利用了礼的实践性和习惯性,进而从实践层面来对经义进行发挥。凌曙以礼为标准,分析其中合礼的行为和非礼的行为,进而查明《春秋》的褒贬是非。曹元弼通论《公羊传》、《榖梁传》,认为:“凡《公羊》、《穀梁》所述名言至理,皆孔子据礼正事,决嫌疑,别异同,明是非,杜渐防萌之精意。”①《礼经学》卷四《会通·公羊穀梁》。张寿安在《以礼代理——凌廷堪与清中叶儒学思想之转变》的绪论部分说道:“清儒本诸六经以求治世之道的传统,以《春秋》和《礼》为大宗。这是因为《春秋》和三礼较诸其他经书(如《易》、《诗》、《书》)载存了更多的具体制度,和对具体事件的裁断,很可以作为实践的参考。”②张寿安:《以礼代理——凌廷堪与清中叶儒学思想之转变》,台北:中国台湾“中研院”近代史研究所,1994年,第3页。

再回到康有为的改制思想。如果从改制的角度考虑,能改动者很难是众人的心性,而应该是典章制度,若三代亲迎之礼制的改变:“夏后氏逆于庭,殷人逆于堂,周人逆于户。”③何休注隐公二年九月“纪履緰来逆女”引《书传》说。由于改制本身就是对礼制的改动,所以无论是从理论渊源还是从实践对象来看,都无法回避公羊礼学的内容。考察版刻实物,可以发现凌曙的《公羊礼疏》和《公羊礼说》等著作初刻于广东,这是他在阮元幕府时完成的。这意味着康有为在两广地区活动时更容易接触到凌曙的著作,于是可以认为康有为的改制思想中一定存在凌曙公羊礼学的影响。为了更好地探讨这一问题,下面将尝试比较康有为的《春秋董氏学》、凌曙的《春秋繁露注》和苏舆的《春秋繁露义证》来考察康有为在春秋之礼上如何吸收了凌曙的学术观点。

董子之礼:《春秋繁露注》的相因与相悖

在康有为的改制学说中,《春秋董氏学》是不容忽视的一部著作,为改制学说奠定了思想基础。据康有为自作年谱《我史》之言,《春秋董氏学》是光绪二十年甲午(1894)的五月在桂林写作的,与此同时的著述还有《孔子改制考》。④康有为:《我史》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第58页。据茅海建所著的《从甲午到戊戌:康有为〈我史〉鉴注》所言:

康称“著《春秋董氏学》”一事,《我史》手稿本光绪十八年,在“……选同学高才助编纂焉”后,删“□□春秋原文考”一语。康为何删去,尚不明其意。康有为的著述中,未见《春秋原文考》。这是《我史》第一次出现《春秋董氏学》之作。

康称著《孔子改制考》一事,《我史》光绪十八年记,“是书(《孔子改制考》)体裁博大,自丙戌年与陈庆笙议修五礼通考,始属稿,及己丑在京师,既谢国事又为之。是年编次甚多,选同学诸子分葺焉”。“丙戌”为光绪十二年(1886),“己丑”为光绪十五年(1889)。此时在桂林,康有为继续写作。①茅海建:《从甲午到戊戌:康有为〈我史〉鉴注》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第54页。

可以看出这两部著作,同为康有为在桂林讲学时所修订。而且,根据前面所言,康有为对公羊学三方面内容划分的态度,也是在桂林讲学时明确表达的。根据龚守昌回忆:“康有为有两种嗜好,一是好古习礼,讲学之暇,常率门徒在风洞山后福庭学习‘乡饮酒礼’、‘投壶礼’及‘庚子拜经’等。”②龚寿昌:《康有为桂林讲学记》,载夏晓虹编:《追忆康有为(增订本)》,北京:生活·读书·新知三联书社,2009年,第200页。这表明了在桂林讲学期间,康有为对礼制有着非常浓厚的兴趣,并且礼制与“孔子改制”的思想又紧密联系。

康有为在其《春秋董氏学》中,就全面贯彻了对《春秋》学内涵的三分法。《春秋董氏学》是康氏论证孔子改制理论的重要依据。③楼宇烈:《点校说明》,载康有为:《春秋董氏学》卷首,北京:中华书局,1990年,第1页。其开篇的三章,便分别是“春秋恉第一”、“春秋例第二”和“春秋礼第三”。其后才是“春秋口说第四”、“春秋改制第五”、“春秋微言大义第六”、“传经表第七”和“董子经说第八”,从章节安排上可以看出前三章为后面发挥改制思想做了理论铺垫。康有为写作《春秋董氏学》的方法是将《春秋繁露》的内容拆散,再按专题摘录汇编,且加以按语。在《春秋繁露》的版本选择上,乾隆时虽有董天工的《春秋繁露笺注》,但流传不广,凌曙的《春秋繁露注》吸收了卢文弨的校勘成果,在当时算是最好的注本。后来与康氏相争翼教而写成《春秋繁露义证》的苏舆,也是以凌曙注本为基础。可见经过凌曙校注的《春秋繁露》,为晚清的学术和思想准备了重要的资料。

同样都是以凌曙注本为基础,康有为和苏舆对待文本的态度并不相同。苏舆往往在凌曙的校勘基础上提出新的意见,与之相比康有为则更信赖凌曙的校勘成果,几乎不再重校。如“春秋恉”中,康有为首引《俞序》篇。其中有“故因行事,涉小过”句,凌曙在“因行事”下校云:“官本①凌曙所据官本,依卷首凡例言,当为聚珍本。按:他本脱‘道之’以下七字,误衍‘孔子曰吾缘人情’七字。今校正。”②《春秋繁露注》卷六《俞序》。是凌曙采信官本意见。康有为径从之(上海大东译书局初刊本),而苏舆不以为然,其援从卢文弨之校云:“卢本作‘故缘人情’,今从之。窃疑‘故缘’下十六字并衍文。”③苏舆:《春秋繁露义证》卷六《俞序》,第163页。再如同出此篇的“圣王之道,莫美于恕”,官本作“圣人之德”,凌曙不从官本,康有为从凌本,苏本作“圣人之德”,并按语“凌本作‘圣王之道’”④《春秋繁露义证》卷六《俞序》,第161页。。再如此篇中“序王公”,官本作“见王公”,王(道焜)本作“也王公”,凌本作“序”,康有为径从凌本,苏本作“见”,并说:“王公,疑缘上而误,当作‘见王心’。隐元年何注:‘春秋上刺王公,下讥卿大夫而逮士庶人。’见,或刺之误耶?凌本见作序,云:‘王本误作也。’”⑤《春秋繁露义证》卷六《俞序》,第159页。今按,凌本作“序王公”,与下文“史记十二公之间”云云,文义相贯。苏本作“见王公”,文义不可解,故复疑“王公”为“王心”之讹,“见”为“刺”之讹,颇生枝节。当然,这里对比康有为《春秋董氏学》和苏舆《春秋繁露义证》对凌曙《春秋繁露注》的采信态度,并不是为了求得哪一方校勘质量更高,而是为了说明康氏对凌本的依赖度更高。这意味着,凌曙的学术研究为后来康有为思想的形成提供了物质形态的基础。

物质形态之外,凌曙将礼学和公羊经传结合的路径也给康有为提供了思想上的启发。在《春秋董氏学》之“春秋礼”中,康氏提出:“《春秋》为改制之书,包括天人,而礼尤其改制之著者。故通乎《春秋》,而礼在所不言矣。孔子之文传于仲舒,孔子之礼亦在仲舒。”⑥《春秋董氏学》卷三《春秋礼》,第40页。“改制之著”者,实际上是将礼和制度等同来看的。我们在前面论述过,凌曙将公羊学和礼学结合讨论,实现了心性伦理向实践伦理的转变。如果谈公羊学者只停留在心性之义上,那么所谓的改制便会侧重于改人心,这几乎是不可能操作的。礼具有实践性以及对于是非判断的客观性和标准性,只有通过礼的变革才能够实现社会的改变。所以康有为认为“礼尤其改制之著者”。而且,言今文学者不信《周官》及《左传》,我们在探讨凌曙治学家法的时候提到其在礼疏《公羊传》以及何休《解诂》的时候,不轻易采用《周官》与《左传》的材料,这就意味着以公羊学为代表的今文经之礼,同样有坟典足征,不必合于所谓的“伪经”。

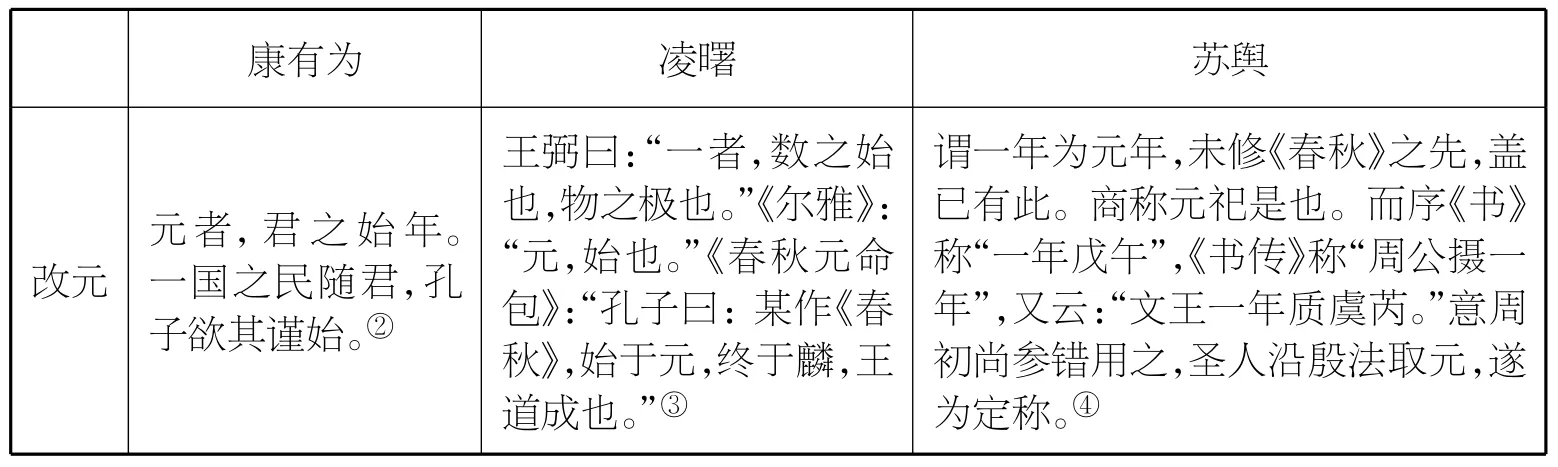

在《春秋董氏学》中,康有为从《春秋繁露》中归纳了三十四个条目,分别是改元、授时、三正、即位、爵国、考绩、度制、田赋、器械、宫室、章服、乐律、卜筮、学校、选举、冠、昏、相见、丧、祭、郊、封禅、雩、星、宗庙、禘祫、时享、燕飨、朝、会盟、吊唁、战伐、田狩、刑罚。这些条目几乎包括了礼的绝大部分内容。康有为这种分类辑录的工作,完全可以作为凌曙在《春秋繁露注》序言中所说“识礼义之宗”①《春秋繁露注》卷首《自序》。的注脚。从这点上看,康有为和凌曙对于《春秋繁露》中的礼学内涵有着相似的认识。康有为在《春秋董氏学》中分类辑录《春秋繁露》文句之余,在关键处写下按语表明意见。在“春秋礼”一卷中大致有九条,兹条列于下,并参核凌曙与苏舆对相关问题的看法,以便讨论:

②《春秋董氏学》卷三《春秋礼》,第41页。③《春秋繁露注》卷三《玉英》。④《春秋繁露义证》卷三《玉英》,第67页。

续 表

续 表

借助上表,我们可以清楚地看出康有为与凌曙、苏舆对特定问题的看法有相似之处,也有不同之处。首先在对待改元问题里“元”字意义的认识上,凌曙认为元即始于元,孔子立元年与其心目中的“王道”相关。而苏舆认为以初年为元年并非孔子所创,早在殷商时已经如此使用,孔子修《春秋》用元年为起点,实际上是沿用了殷商之法。显然凌曙的解释包含更丰富的经学义理思想,而苏舆的解释则是试图从历史的角度来看待。康有为在凌曙解释的基础上进一步结合公榖之说,形成了自己的观点,认为立元年托有孔子谨始之义。在另外的场合,康有为还进一步申论说:“礼始于元,元统天,天统王,王之制以爵国为先。”①《万木草堂口说(外三种)》,第41页。是故,谨始是礼之根本,明显与凌曙有所相承。其次,对于“三正”的问题,凌曙没有过多的发明和解说,对《二端》篇也更多着力于校勘上。康有为认为三正之说为孔子所制,至于夏商周是不是真存在着三正的循环,康有为的观点更倾向于此为孔子托言。苏舆与康氏相左,认为三正在夏商周确实存在着一个循环,孔子发现了三正的循环并且指明。第三,对于爵国中的九卿之说,康有为、凌曙与苏舆的观点基本一致。苏舆详细排列了设立九卿的证据,凌曙则在《汉书·百官表》中发现由六卿到九卿的原因。康有为则比凌、苏更猛烈,直接批判言六卿之说的荒谬。第四,对于郊的问题,三人也持有基本相近的观点。凌曙引何休解诂来诠释董仲舒的观点,苏舆则分别古文说与今文说,并将今文之说发明。康有为不仅延续了何休解诂之说,并且更加激进地斥责《周官》之伪。

最后,尤其关键的是在对待三代改制的问题上。不难看出凌曙顺着董仲舒的观点承认三代存在着制度变革,同时引用啖助之言认为孔子是希望制度能有所改变的。凌曙虽然未能像康有为一样提出“孔子改制”这般惊世骇俗的论点,但是从他征引的材料中可以看出其对《春秋繁露》的注解已经为康有为进一步提出改制的主张做好了理论准备。苏舆以《春秋繁露义证》翼教反康,故而必不能认同改制的主张。因此,苏舆认为三代虽然异制,但只是文质的变换,礼制没有根本的不同。至于典籍中能见到的礼制差别,被苏舆归结为师说不同所造成的。苏舆认为:“本篇(三代改制质文)所纪,但述师说。至以《春秋》当新王诸义,不见于《传》,盖为改正而设,与《春秋》义不必相属。自何休取以注《传》,转令经义支离,为后世诟病。”②《春秋繁露义证》卷七《春秋改制质文》,第184页。显然,苏舆不愿让康氏这种改制之说蔓延。

从上述的分析中,我们可以发现在某些礼制的问题上,苏舆与康有为之间的差别并没有特别显著,仅仅是态度剧烈程度的不同而已。但是在改元、改制等关键问题上,康有为与凌曙之间的观点差异并不大,而与苏舆则往往正好相左。段熙仲称:“南海康有为绍凌君之绪,辑《春秋董氏学》,而寖寖涉政治之革新,遂开数千年未有之新局。”①段熙仲:《春秋公羊学讲疏》,南京:南京师范大学出版社,2002年,第36页。由此看来,这一论断不无道理。凌曙注《春秋繁露》之初并没有政治目的,康有为不仅利用凌本作为阅读研究的版本,而且从中发现了有利于自己改制的思想素材。可以说凌曙无心插柳之作,为后世的政治风云伏下了重要一笔。

总结与思考:接续思孟的学统

综上所述,本文探讨了凌曙的公羊礼学对康有为的启发。从学统上看,康有为认定《公羊》与孟子之间有密切关系,其云:“诗、书、礼、乐,统于《春秋》有据乎?据于孟子。……《春秋》三传何从,从公羊氏。有据乎?据于孟子。”②《春秋董氏学》卷首《自序》,第1页。我们发现,凌曙所治的《丧服》和《公羊传》虽然都被认作乃子夏所传,但他仍为其找到了思孟的学统。《公羊答问》中,问曰:“庄三年传‘鲁子曰’,元郝氏经以‘鲁子皆是曾子之讹,昭十九年传引乐正子春为说,子春是曾子弟子,则此为曾子无疑也’,此说可信否?”答曰:“按《元和姓纂》:‘周公子伯禽至顷公三十四代,九百余年,为楚所灭,子孙以国为氏。汉鲁赐,碭人也。’据此则孔氏之门徒受《春秋》者尚无鲁姓也。又按董仲舒《繁露》引‘故曾子、子石盛美齐侯安诸侯’云云,则曾子亦深于《春秋》者,此处之为曾子更无疑矣。又按王伯厚《玉海·急就篇》‘鲁春秋’注已引‘《公羊传》鲁子’,其误已久。”③《公羊答问》卷上,第240页。可以看出,凌曙认为《公羊传》的传承中也有曾子的学统,陈立在《公羊义疏》中继承了凌曙的观点。至于礼学中有曾子之传,在《礼记》诸篇显然可见,不须多言。由此可以认为凌曙虽然治子夏之传,而其学统还是在追续孔、曾、思、孟。可见凌曙的公羊学统观念,对陈立和康有为都有一定的影响。总的来说,凌曙在著作中认为《公羊传》中有曾子之学,而在学统上思孟之学直接曾子。这样一来,凌曙在公羊学中加入曾子学脉,康有为以曾子过于保守复加入有子学脉。④田家弘:《清朝公羊學に就て二題》,《汉文学会会报》1936年第4卷,第139页。曾子虽然保守,但在典籍上看其能够传礼。至曾子之下传子思,子思传孟子,如此公羊学和礼学能够名正言顺地走在一起,为改制所需要的思想渊源提供了学术脉络上的合理性。