分析颅脑CT运用于脑出血诊断中的临床可行性及有效性

2020-01-08郭蕊霞

郭蕊霞

兰州市第三人民医院,甘肃 兰州 730050

近年来,随着我国社会经济发展进程的不断深入,人们的生活水平日益提高,加速了我国人口老龄化问题发展,进而导致脑出血临床发病率呈现逐年上升趋势。这种疾病在临床上病情发展速度非常快,有很大几率在短时间内给患者带来不可逆的伤害,对患者的生活质量和生命安全造成严重影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 从本院2017年6月-2018年6月间在本院接受脑出血临床诊断治疗的患者中选取46例参与本次研究,并对患者的临床诊疗情况进行回顾性分析。研究对象中女21例,男25例,年龄53-81岁,平均(66.73±5.16)岁,患病时间在2小时至25小时,平均病程(13.53±2.46)小时,经检查记录,患者在入院时舒张压在100mmHg-170mmHg之间,收缩压在145mmHg-230mmHg之间。患者的影像资料及一般资料均得到完整保存,且差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 检查方法 全部研究对象在本院接受治疗期间均采用颅脑CT进行颅内情况扫描,CT颅内扫描机管电流控制在200mA、管电压控制在130kV;层厚、层距均设置为10毫米,全体研究对象从发病到第一次实施颅脑CT检查的时间应安排在1-3天之内,对患者脑部出血量进行检测和观察,并结合患者的临床表现、各项生命指标等及时安排其进行复查,并对每次复查中患者的CT影响情况进行记录和分析。

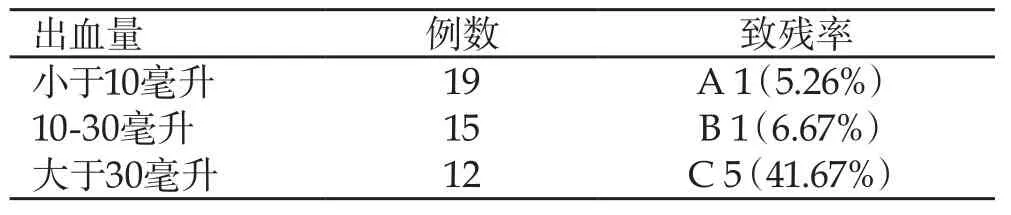

1.3 观察指标 患者出血量不同,致残率存在差异,对比以下三种情况,出血量小于10毫升;出血量在10-30毫升之间;出血量大于30毫升。

1.4 统计学分析 利用SPSS20.0软件对本次研究中所得各种数据进行统计、分析,计数资料用χ2检验,用[n(%)]表示,若所得差异值P小于0.05,则有统计学意义。

2 结果

研究结果表明,对比三个等级的出血量与致残率之间的联系,即出血量小于10毫升是致残率为5.26%;出血量在10-30毫升之间是致残率为6.67%;出血量大于30毫升时致残率为41.67%。出血量小于10毫升患者致残率与10-30毫升对比,组间差异有统计学意义(P>0.05);出血量在小于10毫升患者致残率与大于30毫升对比,组间差异有统计学意义(P<0.05);出血量在10-30毫升患者致残率与大于30毫升对比,差异无统计学意义(P<0.05),详情见表1。

表1 不同出血量致残率对比[n(%)]

3 讨论

近年来,随着我国医疗水平的不断提升,人口老龄化问题日益凸显,进而导致脑出血的临床发生率呈逐年上升趋势,这一病症具有致残、致死率高的特征。在临床上脑出血疾病早诊断、早发现、在治疗,可以在最自大限度上降低该病症对患者造成的损伤。

在临床诊疗中,若患者的脑出血量较少时,相应的血液进去神经纤维间的量也少,对人体脑组织造成的伤害也相对较小,但是,若患者脑出血量较大时,就会增加其脑组织受压迫的程度,进而导致患者脑组织产生水肿或受到损伤,进而对脑实质造成严重损伤,极大程度上增加了脑出血临床致残率。在临床医学中,若患者脑出血量在30毫升以上,一般情况下就需要进行手术治疗,因此,对出血量进行有效检查和准确预测,对于临床治疗的方案及时实施和预后而言具有非常重要的意义[1]。近几年,随着医学影像技术发展速度的不断加快,脑出血量诊断的准确率在不断提高,影响资料已经成为预后和临床治疗方案制定的中药依据。本次研究结果显示,对比三个等级的出血量与致残率之间的联系,即出血量小于10毫升是致残率为5.26%;出血量在10-30毫升之间是致残率为6.67%;出血量大于30毫升时致残率为41.67%。出血量小于10毫升患者致残率与10-30毫升对比,组间差异有统计学意义(P>0.05);出血量在小于10毫升患者致残率与大于30毫升对比,组间差异有统计学意义(P<0.05);出血量在10-30毫升患者致残率与大于30毫升对比,差异无统计学意义(P<0.05)。

综上所述,在患者脑出血诊断过程中加强颅脑CT技术的应用,可以准确诊断出患者脑出血情况,能够脑出血临床诊疗方案制定提供有效依据,具有临床应用和推广价值。