近十年来国内少数民族特色村寨保护与发展工作综述

2020-01-08姚兴哲

姚兴哲

2009年国家民委开展了“少数民族特色村寨保护与发展试点工作”,在《关于做好少数民族特色村寨保护与发展试点工作的指导意见》中将特色民居保护、特色产业培育、民族团结进步活动创建作为试点工作的主要任务。2012年《少数民族特色村寨发展纲要2011-2015》正式颁布实施,在总结之前试点工作保护与发展经验的基础上,将指导原则、主要任务、措施等进一步完善,成为中国特色民族村寨工作开展的重要依据。自2009年开展少数民族村寨试点工作以来,已有近十年的时间,学术界对此研究成果也有很多,本文拟对近十年中国少数民族特色村寨保护与发展研究进行梳理,以对前期研究工作进行的总结,为之后的特色民族村寨保护与发展工作提供借鉴。

一、研究概况

笔者以“特色民族村寨”“中国少数民族特色村寨”等为关键词在中国知网进行检索及筛选,并参考万方等数据库,截止到2018年9月30日,共有208篇文章,在这些文章中也有少数发表在《中国民族报》《贵州民族报》报纸上的理论文章。通过对这些文章进行归纳,现对其近十年来年发文数量、文章来源、发文机构、地域等进行定量分析。

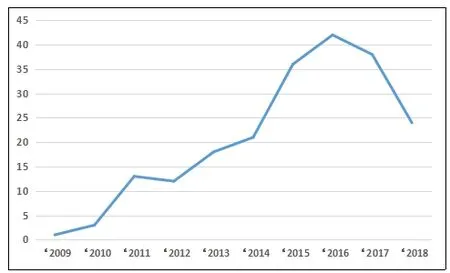

(一)少数民族特色村寨研究年发文数量分析

由图1可知,近年来特色民族村寨的相关研究文章在年发表数量上基本上呈增长状态,以2012年为界,2011年前上升幅度较小,到2012年发文数量有了明显增长,尤其是2016年、2017年达到顶峰,其中2016文章数量为42篇,2017年文章数量为38篇,截止到9月,2018年发文数量为24篇。这与2012年《少数民族特色民族村寨发展纲要》出台密切相关,尤其在2013年、2017年首批、第二批少数民族特色村寨实施挂牌后,为学者们提供了一大批研究对象,说明了近年来学术界对特色民族村寨问题的研究越来越关注。

图1:近年来关于特色民族村寨文章的年发表量(篇)

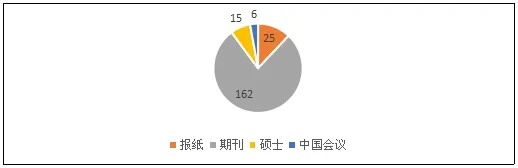

(二)少数民族特色村寨研究文章来源分布情况

图2:近年来少数民族特色村寨文章来源分布(篇)

通过梳理200多篇特色民族村寨研究文章来源,笔者发现其总体上分为四类:中国会议6篇、硕士论文15篇、报纸文章25篇、期刊文章162篇。研究文章大部分为期刊,为总数量的77.9%;其次是报纸文章,虽旨在宣传国家政策、特色民族村寨保护与发展工作,但也不乏一些研究性文章如《科学规划 引领民族村寨保护与发展》,就提到在规划和设计少数民族特色村寨要围绕主题、与资源禀赋相结合、要突出自身优势等 ;[1]硕士论文主要来自吉首大学、中南民族大学、西北民族大学、中央民族大学等。

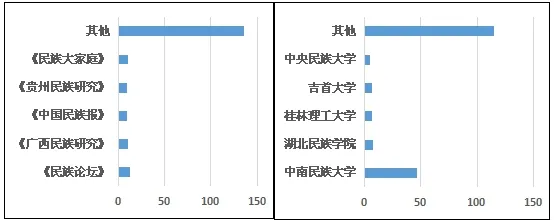

如图3所示,在发表文章载体上,排名在前5的是《民族论坛》13篇、《广西民族研究》10篇、《民族大家庭》10篇、《中国民族报》9篇、《贵州民族研究》9篇。而发表文章的机构(除去报纸文章)也有很多,中南民族大学在发文数量上遥遥领先于其他单位,共47篇;其次是湖北民族学院8篇、桂林理工大学7篇、吉首大学7篇、中央民族大学5篇,可知发文单位主要集中在南方院校,北方院校较少(如图4所示)。未来在特色民族村寨的研究中还有深化的空间。

图3(左):研究文章发表载体分析 图4(右):研究文章机构分布情况分析

(三)少数民族特色村寨研究文章地域分布

在将研究文章地域分布情况进行分类后(据图5),发现其主要集中在以下省份:湖北、湖南、贵州、广西、云南、广东、重庆、福建、甘肃、四川、内蒙古、宁夏等。其中5个民族自治区的研究状况不均衡,研究广西壮族自治区的文章数量明显领先于其他自治区。居于前三位的是研究湖北省特色民族村寨28篇,贵州省25篇,湖南省23篇,这与湖北、贵州、湖南等拥有的特色民族村寨数量相关,且其特色民族村寨在传统民居、民族文化等方面保护与发展较好,相关研究内容较丰富。

图5:特色民族村寨研究文章地域分布情况分析(篇)

综上,当前研究区域范围主要集中在南方地区,北方地区较少,一些行政单位的特色民族村寨研究尚处于空白,这受少数民族特色村寨地域分布范围、当地政府、高校研究机构的影响。今后在区域研究中可以向华北、东北、西北等地区适当拓展。除了南方的各少数民族如瑶族、土家族、苗族、白族等特色村寨外,对北方的少数民族蒙古族、维吾尔族、达斡尔族、朝鲜族等特色村寨也应该予以更多的关注。

二、中国少数民族特色村寨研究内容

中国少数民族特色村寨保护与发展研究内容主要集中在特色民族村寨建设现状、经验、理论、模式等方面,除了研究论文,还有相关的著作出版。笔者通过国家图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆、中央民族大学图书馆知行搜索等网站检索以及阅读分析,截止到2018年学术界关于少数民族特色村寨保护与发展工作的著作主要为:国家民委经济司2014年出版《中国少数民族特色村寨保护与发展丛书》系列,其中《中国少数民族特色村寨保护与发展经验研究》在书中介绍了中国大陆少数民族特色村寨建设经验,如湖北省凤来县舍米湖村、湖南省龙山县捞车村、重庆秀山土家族苗族自治县等地,以及中国台湾嘉义县阿里山乡达娜伊谷邹族山美村等村寨的保护与发展经验,还介绍了日本、韩国、德国意大利等国外传统聚落建设的经验,为中国少数民族特色村寨未来的发展提供了宝贵的范例与建议。[2]另一本《中国少数民族特色村寨建筑特色研究》则包含了村寨与自然生态和谐研究、村寨形态与营建工艺特色研究、村寨建筑艺术与美学价值研究、村寨建筑文化研究等内容。[3]福建省民族与宗教委员会出版《福建民族特色村寨》一书,重点展示了福建省少数民族特色村寨保护与发展工作所取得的成就,如特色民居保护、特色产业培育、特色民族文化发展等。[4]

李忠斌教授所著《少数民族特色村寨建设与民族文化发展》一书,围绕少数民族特色村寨建设中的文化保护与发展的问题、对策、文化资源的开发、文化产业、民族文化旅游、文化政策创新等问题进行了探讨。[5]此外还有《少数民族特色村寨建设的理论与实践》(湖北科学技术出版社,2016年版)、《少数民族村寨建设评价体系研究》(湖北科学技术出版社,2016年版)、《少数民族特色村寨资本研究》(湖北科学技术出版社,2017年版)等书。刘彦霞《特色村寨百年传承:吉林省朝鲜族特色村寨的保护与发展》以吉林省延边地区的朝鲜族特色村寨为中心,如延吉市依兰镇春兴村、珲春市密江乡密江村等,在描绘了特色民族村寨概貌的同时,对特色村寨建设中的成绩、问题等进行分析,并提出了可行性建议与对策。[6]

除著作外,在论文方面,所检索的文献研究内容主要集中在以下三方面。

(一)从宏观层面对中国少数民族特色村寨保护与发展工作进行研究

主要探讨基本政策、原则、成绩与相关问题。段超教授认为少数民族特色村寨保护和发展工作成效显著,但也有问题,要明确建设目标和原则,因地制宜,探寻各自的建设模式和方法,发挥政府、村民、企业和社会各界的作用,借鉴国外成功的经验。[7]张显伟探讨了少数民族特色村寨保护与发展的基本原则,包括依法、政府主导、多方参与、人本、保护与发展等九大原则。[8]李安辉在解读少数民族特色村寨保护与发展政策的基础上,提出:“要完善政策执行过程,提高政府决策的科学化、民主化水平及政策质量,制定评估标准、检验实践效果等。”[9]

特色民族村寨的发展模式和道路选择方面,如李忠斌等重新审视了民族村寨旅游和特色村寨建设之间的关系,提出要利用文化内核,创造有利条件以实现全面的旅游反贫。[10]彭晓烈等结合新时代乡村振兴的政策提出了少数民族特色村寨传承与创新的策略:明确乡村文化振兴的主体及村寨建筑文化创新与传承的主要内容,采取精准分类施策,挖掘村寨文化差异性;满足时代需求,增强村寨风貌协调性;倡导环保低碳技术,选择乡土材料和本地适宜性建造技术等。[11]关于特色民族村寨工作的评价指标体系研究。李杰等人就指出:“由于特色村寨建设缺乏系统的理论体系和可操作的理论工具,当前特色村寨建设存在建设模式单一、考核机制不健全、急功近利、社会参与不足等问题,”可构建三级指标评价体系,更好地评价特色民族村寨建设过程的合理性与有效性。[12]针对少数民族特色村寨文化遗产开发与保护问题,陈炜等就试图将特色民族村寨建设与少数民族非物质文化遗产传承相结合,并进一步研究其驱动机制。[13]文冬妮以桂滇黔少数民族特色村寨为对象,研究其体育类非物质文化遗产传承人的发展模式。[14]

(二)以省(市、自治区)行政单位为中心分析少数民族特色村寨建设经验

主要探讨各省(市、区)特色民族村寨的具体问题与相关经验,如贵州、广西、广东、云南、湖南、湖北等,也包括一些较大的自治州、市等。刘志宏等以广西少数民族村寨为例分析了城镇化进程对少数民族村寨的影响,并提出了特色民族村寨的发展策略:“通过建设有时代功能特性的新型村寨、有原始生态机理的自然村寨、有历史记忆的古村寨和有民族文化特色的文明村寨等进行规划和保护,”以使特色民族村寨建设与城镇化进程协同发展。[15]姜爱介绍了湖北省在保护与发展特色民族村寨方面的经验如突出特色、科学规划、目标明确、抓住重点、政府重视、学者支持、村民自觉、热情参与等。[16]卢丽娟等则以贵州特色民族村寨为中心,探讨少数民族特色村寨旅游扶贫开发监管过程中制度的完善问题,应该完善监管理论,明确监管主体与对象。[17]吴泽荣对广东少数民族特色村寨的建设工作进行了分析和思考,保护与发展工作在取得显著成绩的同时,也有地区发展相对滞后、资金短缺、缺乏规划、传统特色难以凸显等问题。[18]

还有对利川市、宜昌市、黔东南等地特色民族村寨工作的经验进行总结。杨春娥等探讨了恩施州少数民族特色村寨立法的缺陷,“可通过修订自治条例、制定单行条例、补充配套政府规章制度等措施进行完善。”[19]吴文定以贵州省黔南州民族村寨为例,探究在大扶贫背景下对少数民族特色村寨的保护与开发,民族特色村寨建设要在科学规划、教育扶贫、人才培养、文化抢救、产品开发方面下功夫。[20]李忠斌等以武陵山区利川市特色民族村寨为对象,将特色村寨建设与当地的民宿旅游相结合,为特色村寨产业的发展提供了新的思路。[21]

(三)对具体的少数民族特色村寨进行个案分析

通过以小见大的方法,为中国少数民族特色村寨建设提供宝贵经验。田敏莉等以湖北恩施州咸丰县官坝村为例,建议:“在大力发展旅游业的同时,切忌不要忽视对环境的保护;民族特色并不等同于获取经济利益的工具;传统的民族特色固然不能摒弃,但形式上可以有所创新。”[22]朱祥贵等探讨了恩施土家族鱼木寨在文化遗产保护上的立法努力,特色村寨保护与利用的立法和实施应秉持可持续发展的理念,以实现民族特色文化保护与利用城镇化建设、经济发展间的协调发展。[23]谭元敏以重庆土家族村寨石坪村为个案,建议应抓好宣传和教育工作,增强文化遗产保护意识;抓紧开展少数民族特色村寨民族文化遗产的普查记录和整理工作;加大资金投入力度,积极营造文化遗产保护的文化空间。[24]王海燕等人以川西北桃坪羌寨与上磨藏寨为例,总结川西北民族特色村寨建设中的问题,探究了民族村寨旅游与传统文化之间的关系,认为两者互生共利、协同发展。[25]邓辉对湖北恩施枫香坡侗族村寨的发展模式进行分析,在转变发展方式背景下,要立足特色资源,重在特色产业,以乡村旅游为旗帜,强化旅游统筹与产业整合融通。[26]曹大明以湖北宜昌车溪特色民族村寨为对象,分析在其建构过程中,“国家、地方、各类精英以及民众立足于本位,相互作用,合力把车溪塑造成为国家4A级景区和少数民族特色村寨。”[27]邓辉以武陵山区彭家寨为对象分析文化遗产型特色民族村寨发展的模式,提出特色民族村寨发展应以生态为本、文化为魂、产业支撑、社区参与,以追求村寨整体协同与可持续发展的生态家园模式是文化遗产型特色民族村寨发展的有效模式。[28]

结语

综上所述,通过对近十年国内少数民族特色村寨保护与发展工作进行定量与定性梳理、分析,可知近年来发表的成果从研究视角、研究方法、研究内容上均有很大的变化,在区域分布、研究机构、研究深度上也有了很大的进步。在研究视角与方法上,越来越注重利用跨学科的方法深化研究领域,如管理学、旅游学、地理学、景观设计学、生态学、人类学、历史学、建筑学等方法,如历史文化遗产的识别与分类、SWOT 方法、综合评价模型、社区参与理论、利益相关者理论等,拓展了少数民族特色村寨的研究广度与深度,为之后的相关民族村寨工作提供了方法论的借鉴;在研究内容方面,主要集中在宏观层面对政策原则、成效与问题、发展对策、相关问题等探究,以及微观层面上具体的省(市、自治区)、州、县等行政单位特色民族村寨的建设情况,亦或是特色民族村寨的个案研究,学术界在这些领域也取得不少成果,内容也比较丰富。

但是,当前特色民族村寨保护与发展工作研究也有不足。首先,在研究地区与民族村寨的选择上,受特色民族村寨分布、政府扶持力度、重视程度等影响,多集中在南方地区,北方地区研究比较薄弱;而特色民族村寨的选择也多是一些开发较早、各方面建设比较完善的村寨,如湖北、湖南、广西、贵州等省,新兴的、正在建设中的、或尚未被发现的少数民族特色村寨也需要予以关注,研究的区域有待拓宽。其次,少数民族特色村寨建设工作开展至今,虽然有许多地区在立法上进行了探索,如广西《三江侗族自治县少数民族特色村寨保护与发展条例》明确了民族特色村寨的概念、认定标准及保护规划的内容、办法等,但尚没有一部综合性法律文献出台。一些具体问题如详细的评价体系的构建、少数民族特色村寨保护与发展理论研究、对少数民族村寨的“特色”挖掘、今后的发展模式道路需要拓展。最后,面对新时期的发展机遇,在全域旅游、乡村振兴战略、精准扶贫与脱贫等背景下的少数民族特色村寨建设问题需要进一步探讨,尤其是民族地区脆弱的自然生态环境、文化遗产的传承与保护同经济、社会发展之间的协调问题等也需进一步深化研究。

总之,近十年国内特色民族村寨工作取得了许多成绩,也存在一些问题,但多重、交叉的学科方法与视角,多样性的特色民族村寨研究对象选择、具体而微的研究内容应该是今后研究需要重点关注的。