高校通识音乐课程数字化教学模型探究

2020-01-07张晶晶

[摘 要]通识音乐教育是高校人才艺术素质培养的重要组成部分。在以互联网与计算机为主体的数字技术时代背景下,通识音乐课程的数字化教学改革势在必行。音乐课程的数字化教学是以培养创新型人才为目标,探索基于数字信息技术环境的教学形式,其独特的教学模式是数字化教学实践开展的基础。结合教学实践,从数字化教学环境的建立、音乐数字化教学模型类型与教学模型的应用三个方面对教学改革新形态进行探讨。

[关键词]通识音乐课程;数字化;模型;应用

[作者简介]张晶晶(1982—),女,江苏南京人,硕士,南京传媒学院副教授,主要从事影视声音理论研究。

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2020)46-0-03[收稿日期] 2020-09-29

通识音乐课程是高校通识类人文艺术类课程的重要组成部分,长期以来,高校通识音乐教育一直深耕于音乐史作品的多元化理论解读与表演实践,在高校美育教育上建树颇丰。但随着科技潮流对社会文化生态的日益渗透,传统音乐通识课程对新科技、新创新、新学科与新产业的忽视,使其逐渐与大学生的生活脱离,难以达成智育、美育与道德培育的目标。

通识教育音乐课程的数字化教学是将数字信息技术与音乐教育深度融合而形成的一种新颖的教育形态。课程通过数字技术的深层嵌入,使教学能够达到“开发、挖掘出不同个体身上的潜质与精神气质,关注个体生活的、情感的和理智的和谐发展”[1]的目标。本文结合教学实践,从数字化教学环境的建立、教学模型类型与教学模型的应用三个方面展开对新理念的落地教学的探讨。

一、数字化教学环境的建立

数字化学习环境是指建立高效、实用的数字化信息处理的环境,主要为多媒体计算机和网络化环境。这种学习环境“经过数字化信息处理具有信息显示多媒体化、信息传输网络化、信息处理智能化和教学环境虚拟化的特征”[2]。针对通识音乐教学的具体需求,数字化学习环境具体包括以下几个基本组成部分。

1.硬件设施,如多媒体计算机、校园网络、MIDI数据输入输出接口与设备、音频输入输出接口与设备、监听音箱或耳机。根据具体情况,设施也简化为移动互联网、笔记本电脑、PAD与耳机的基本配置。

2.软件工具,包括使用能满足教学需要的软件及通信软件,如音频工作站软件、办公软件、绘图软件、视频制作软件等。手机或IPAD平台可安装相关App。

3.音乐数字资源,提供音乐数据库、音视频、电子书、网站地址等多类型可共享的学习材料。教师可建立个人音乐教学数据库让学生共享,也可购买或搜集整理相关网页地址,供学生自主寻找、关联与搜索信息。

4.通信,提供界面简洁的即时通信软件,可实现在线文件传输、在线协商讨论、个人屏幕共享等功能。

二、音乐通识课程的数字化教学模型类型

音乐通识课程的数字化教学是基于数字信息技术环境的教学,它不是传统音乐教学与数字技术的简单相加,而是从教学主体到内容、结构乃至教学评价与反馈等方面对传统教学进行创造性重构的教学形态,其教学实践具有独立新颖的特征:①课堂教学主体由“师-生-机”三者构成,教师与学生不再是知识对流的二元主体,计算机与网络成为知识环流的新节点;②强调“学习者-技术,学习者-内容,学习者-教师,学习者-学习者的学习交互方式”。[3]课堂成为多种交互学习活动展开的空间。数字化教学新颖的特征决定了教学实践中教学模式需进行相应变革,可应用的教学模式有三种。

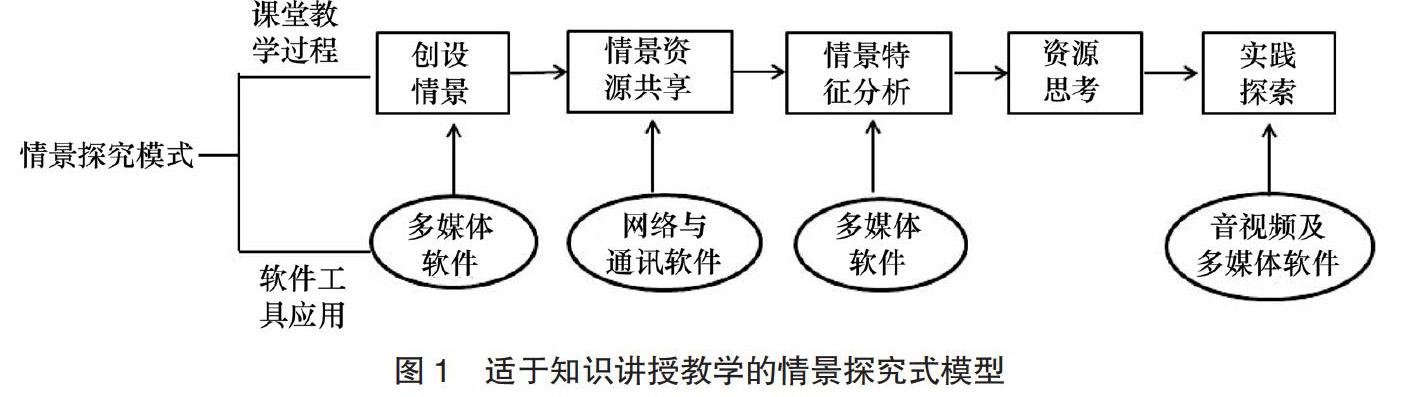

(一)情景探究模式

1.创设情景问题。利用多媒体软件描述情景问题的上下文背景(与问题有关的各种元素,如自然、文化及形成方式等)来控制与定义问题,以问题来驱动学生学习。如地方民歌的欣赏与问题引导,引导学生对民歌形态的思考。

2.嵌入大量信息。利用网络与通信软件共享相关的数字资源、网站地址或数据库地址,引导学生对所获取的资源(音视频、乐谱、图片和文字)进行初步观察和思考。

3.对数字资源所展示的学习情景特征进行深入分析。如图1所示,这一环节需借助多媒体软件工具。教师可通过虚拟乐器、虚拟人声、音乐游戏界面、音乐网页界面等多样虚拟界面使情景问题更具沉浸感,易于“唤醒学习者的经历,激发其产生情感体验”[4],激发学生对问题的探知兴趣。

4.在情景问题分析的基础上提出一系列开放式问题,鼓励学生根据自身的兴趣爱好主动思考探索,并提出具体解决方案。

5.指导学生进行探索性的实践操作,借助音视频软件及多媒体软件等信息加工工具对资源进行处理、编辑与制作,通过亲自动手实践完成对个别问题的理解与意义的建构。

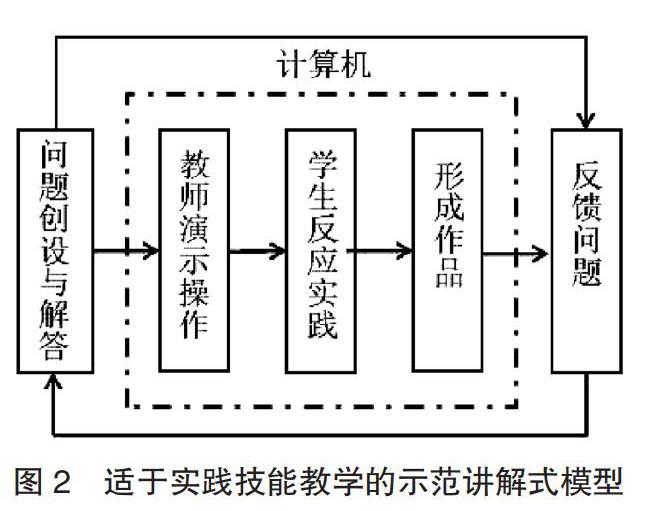

(二)示范讲解式

这一教学模式主要应用于音乐表演技能学习实践或音乐创作实践教学。与传统音乐技能、音乐创作教学不同的是,这里的示范讲解强调两点:一是以具体问题来驱动技术实践,通过向学生提供一系列真实、生动的问题来启动和推进教学,以此激发学生的实践需求;二是以问题循环结构来组织实践教学。软件应用的教学易陷入信息单向流动的窠臼,即教师演示完后学生操作,学生操作形成作品后即結束,整个过程缺少教师与学生之间双向的技术交流。问题循环结构强调教学流程的反复和循环。如图2所示,在经过一轮教学流程获取学生的实践作品之后,进一步以学生作品为支撑来反馈问题,再以反馈问题为基点再生新的问题,使学生的应用技术能力在问题的交流循环中不断提升。

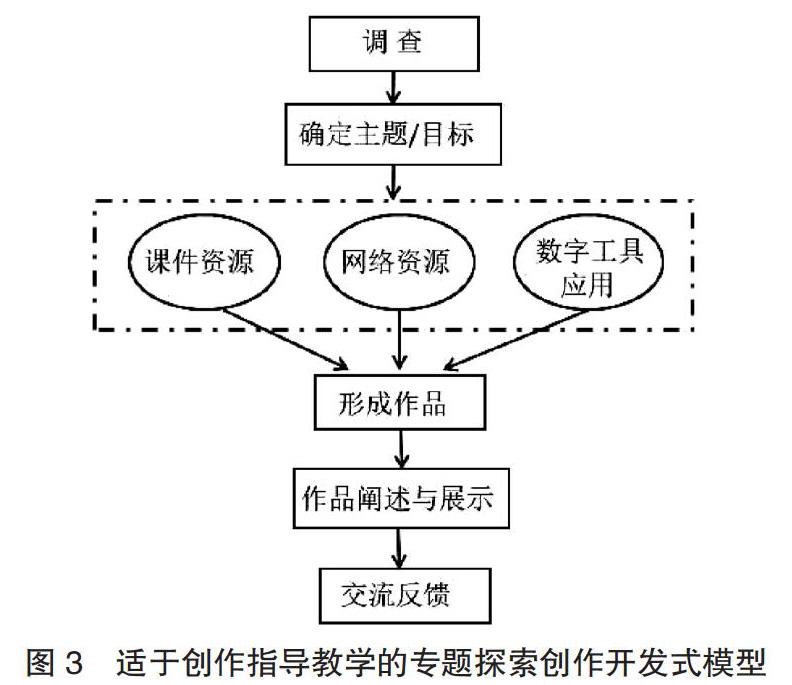

(三)专题探索创作开发式

此模式适用于已具备一定音乐知识与软件应用技能的学习阶段。教师建立开放式学习任务,让学生根据自身的兴趣与专业知识背景明确任务目标,诱发学生个体知识模块的交叉重叠从而实现学习意义的建构。这一模式有助于“淡化课程个体之间的界限,强化整体的关联性,是未来综合类大学音乐课程体系建构的主要方向。”[5]具体环节与流程如图3所示。

1.教师设定主题范围与要求,指导学生开展线上与线下相结合的社会调查了解主题。

2.学生根据教师所布置的学习任务,结合个人知识框架,选择并确定具体创作主题。

3.教師提供与主题相关的资源目录及网络搜索途径,引导学生对资源进行选优除劣的分析,解答相关软件应用技术问题,督促学生自主实践。

4.学生形成作品并进行阐述与展示,作品均通过软件工具完成。作品形式可注入跨学科专业的视野,鼓励学生结合自身专业,寻找契合点,进行多层次多维度的设计,如视频配乐剪辑、原创音乐、视听多媒体作品,甚至是音乐游戏小程序、音频可视化设计、声音装置,等等。

5.围绕作品组织师生间及学生间的协商交流。可借助网络与软件工具建立虚拟教学社区、交流群或在线聊天室,班级成员以实名身分或虚拟身分加入社区或交流群来发表个人意见。

三、通识音乐课程数字化教学模型的应用

教学模型的应用基于教学内容,教师可根据实际教学内容来运用或调整。“通识教育音乐课程必须在美育教育体系的整体框架内进行科学、系统、合理的规划,体现学科交叉之间的交叉、渗透、融合与互补”。[6]在数字信息技术的支持下,教师可以在原有基础内容框架的基础上,尝试突破学科边界。综观各所高校目前所开设的音乐通识课程,其教学内容大体可归为音乐本体理论认知、音乐文化与审美认知、表演技能教学三个模块。数字技术嵌入课程之后,教学内容可丰富为音乐本体理论认知、音乐文化与审美认知、数字音乐技术认知和音乐表演、创作实践认知(表1)。

四个内容模块具有不同的特征,内容呈现一定的差异性,需采用针对性的教学模式,才能提高教学效率。教师在实际教学中可根据课时量与学生专业背景等客观情况的差异拆分或组合。在实际教学的开展中,各个内容模块所用的教学模型不能泾渭分明、各自独立地应用于教学中,而应考虑如何建立教学模型之间以及模型与模块之间的关系,将内容有机有序地整合组织,自然有效地传达给学生。例如,在讲解音乐节奏概念时,教师可通过情景探究教学模式帮助学生建立对节奏概念的抽象认知,以示范讲解的模式在音乐编曲软件中操作演示不同音乐节奏的制作,将抽象概念转化为具体音响,加深学生对听觉美感的认知,再以专题探索创作开发的模式鼓励学生在软件虚拟实验平台中自主实验或创作。在学生完成初步创作的基础上,以情景探究模式抛出其背后人文及美学问题的深层探讨,鼓励学生进一步将思考结果转化为对新作品的创作。最后借助微信、视频网站、微博等网络平台分享和展示学生作品,激发网络群体的评价与讨论。从举例可看出,音乐数字化实际教学中,不必拘泥于单一的教学模型,教学模型多样组合的应用是培养学生主体性、创造性和实践能力的良好途径。

随着计算机与网络技术的发展,基于数字技术的音乐实践教学设计在构建新型课堂生态系统方面具有不可替代的优势。音乐教学从教师向学生传递音乐信息的活动形态转向借助网络与软件工具集合的应用,实现多维、高效的课堂互动形态。课堂上的“师—机—生”“生—机—生”等多维互动实践的展开有利于发挥学生多学科背景的优势,促进学生跨学科知识信息的整合与创新。通识音乐课程的数字化改革,将为音乐教育在当代的新发展提供更广阔的空间。

参考文献

[1]李引进.通识教育的裂变与重建[M].上海:上海交通大学出版社,2017.

[2]李克东.数字化学习(上)—信息技术与课程整合的核心[J].电化教育研究,2001(08):46-49.

[3]李艳红,徐敏.“移动学习+智慧教室”生态学习空间的增强交互理念和设计—以《文学批评》课程为例[J].中国电化教育,2018(10):62-70.

[4]郑海昊,刘韬.数字交互技术视域下的智慧学习元认知体验研究之一—共我体验突破交互边界[J].中国电化教育,2018 (12):96-103.

[5]范晓荣,王俐茜.综合类大学音乐教育的意义及内容改革[J].教育理论与实践,2017,37(06):54-56.

[6]张燕丽,张瑞尧.我国高等院校通识教育音乐课程设置研究[J].教育理论与实践,2018,38(03):15-17.

Abstract: General music education is an important part of artistic quality cultivation in colleges and universities. In the digital technology era dominated by the Internet and computer, the teaching digitalization in music education is imperative. The digital teaching of music courses aims at cultivating innovative talents and exploring the teaching form based on the digital information technology environment. Its unique teaching model is the foundation of this digitized teaching practice. Based on teaching practice, this paper discusses workable teaching model from three aspects: the establishment of digital teaching environment, the types of music digital teaching model and the application of teaching model.

Key words: general music courses; digitalization; model; application